ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Карл Великий

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ КАРЛА ВЕЛИКОГО — ЭТО ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ

Карл Великий — неотъемлемая часть европейской истории. По масштабности он сравним, пожалуй, с Александром Великим (Македонским), Ганнибалом, Цезарем и Наполеоном. Жизнь Карла Великого соткана из мифов и истины. Говоря словами Пьера Бурдьё, судьба Карла Великого — это «биографическая иллюзия». Поэтому новая биография Карла Великого не нуждается в особом перекраивании. Если верно утверждение, что каждое поколение отличается собственным взглядом на историю и, таким образом, всякий раз имеет место переосмысление предания, то это характеризует и Каролингский век, в центре которого уже в понимании средневековья оказался яркий представитель эпохи — Карл Великий.

Этот период истории, отразившийся в названии и в самой личности императора франков, отличается особым качеством. Арно Борст более трех десятилетий назад охарактеризовал его следующим образом: «Карл Великий заложил основу истории, до сих пор вызывающей интерес специалистов, занимающихся современной Европой; речь идет о взаимопонимании европейских народов и национальных разделениях, о государственном устройстве и общественных структурах, о христианской нравственности и античном образовании, о неиссякающем предании и манящей свободе». В сущности, это незавершенный исторический процесс, живо напоминающий о себе многообразием и новизной форм. Соответственно меняется не только взгляд наблюдателя па каждый пройденный этап, но и оценка исходного исторического момента. «Живое воздействие и, стало быть, постоянная трансформация» в сознании ученого под влиянием господствующих тенденций своего века порождают нерасторжимое целое, элементами которого оказываются продиктованная источниками объективность, с одной стороны, и оторванная от реальности субъективность, с другой.

Европа, ныне стремящаяся обрести новый политический облик, несомненно, возвращается к своим корням, к межнациональной, многоуровневой структуре, сформированной личностью правителя и его семьи, которую мы за неимением соответствующих терминов обычно называем эпохой династии Каролингов или империей Карла Великого.

Европа во времена Гомера включала в себя части Пелопоннеса, затем эта целостность распространилась на западную часть Средиземноморья вплоть до Геркулесовых столбов. Потом во времена Цезаря и его преемников Европа в результате присоединения Галлии, Испании и Британии к Римской империи расширилась за счет огромных территорий североальпийского региона. Впоследствии настала очередь Скандинавии и балтийского побережья, и прежде всего Германии, страны по другую сторону Лимеса. Территории на северо-востоке представлялись средиземноморским народам местом обитания диких скифов. Они стали в будущем Россией. Но тогда это, по сути дела, была terra incognita[1].

По мнению историка, в век Каролингов Запад приобретает первые серьезные очертания в качестве imperium christianum[2] под началом франков. Imperium christianum отдаляется от Византии не в последнюю очередь в результате обновления Западной империи на Рождество 800 года и роста авторитета патриарха Запада, епископа Римского. Вследствие политико- богословского спора о почитании икон накануне второго Никейского собора 787 года под председательством императора подготавливается отделение Восточной греческой церкви от латинского христианства; этот процесс завершился в 1054 году расколом, продолжающимся и по сей день. Античное единство Средиземноморья было нарушено уже германскими поселениями на римских землях и окончательно перестало существовать с завоеванием Африки и Иберийского полуострова арабами.

В конце XII столетия Падерборнский эпос превозносит императора Карла как «вершину», «светоча» и «отца» Европы. Из него о Европе складывается пока весьма аморфное и даже противоречивое представление. Однако в нем явно присутствуют два элемента, а именно господство франков и христианства латинского толка на фоне по крайней мере косвенного забвения Византии и Восточной греческой церкви. Тогда и началось в общем-то принудительное для истории Запада и мировой истории разделение Европы на латинское западное христианство и греческую, православную церковь с оплотом в Восточном Средиземноморье и Малой Азии с последующим распространением в некоторых регионах Балкан и в России. Этот процесс имел непреходящее политическое значение, поскольку в посткаролингскую эпоху восточные страны (Польша, Богемия и Венгрия), территории которых были объектом латинской миссионерской деятельности, ощущали себя причастными к западной христианской традиции. Хотя в 800 году Эльба и юго-восточные марки, доходившие до Венского леса, представляли собой и «государственную» границу христианства, каролингское миссионерство на Севере, начиная с Людовика Благочестивого и императора Отгона на Востоке, переступило эту границу, хотя Скандинавия, Польша, Богемия да и Венгрия в состав империи включены не были. Лишь так называемая восточная колонизация XII–XIII веков вдоль прибалтийского побережья вновь подтверждает это сочетание миссионерства и сферы господства, что в широком масштабе с успехом реализовал Карл Великий в Саксонии.

Точно так же и западное христианство латинского толка оказалось не в состоянии долго противостоять расширению империи Карла Великого. Западные и восточные франки уже в X веке избрали собственный путь развития. Франция, впрочем, как и Англия, после норманнского завоевания сформировала национальное государство. А вот «немецкие земли» как существенная составная часть наднациональной «Священной Римской империи» под началом Оттона I в 962 году возродили империю всеобъемлющего надродового свойства, которая одновременно предусматривала плодотворный элемент противостояния с римским папством как высшей духовной инстанцией.

Такая постантичная, предсовременная Европа вызывает тень аналитичного идеального континента, его контуры Новалис определил ностальгически-смиренными предложениями, которыми начинается его известное сочинение 1799 года «Христианство или Европа». «То были блистательные времена, когда Европа являлась христианской страной, где христиане населяли эту очеловеченную часть мира. Огромный общественный интерес объединял самые далекие провинции этой необъятной духовной империи. Лишенный обширных светских владений, один глава управлял великими политическими силами и объединял их».

Столь же всеобъемлющей, но еще более тесно связанной с историческим контекстом представляется оценка Якоба Бурхарда в его произведении «Старая схема лекции об изучении истории» (1868): «Империя Карла несла в себе благословенное начало, внушавшее европейским народам идею культурной общности, которая с тех пор (исключая, пожалуй, Англию) воплощает преимущественное право в мире и которая уже в то время обеспечивала идеальный пандан к византинизму [именно так!] и исламу».

В буржуазный век «культура» становится заменителем религии. Не случайно ислам как всемирно- исторический компонент также немыслим вне контекста, хотя и с негативным оттенком. Особый смысл приобретает следующее замечание: «Несмотря на то что единство оказалось кратковременным, впечатление было весьма значительным и фактически чрезвычайно важным в том отношении, что каролингские структуры (Бурхард при этом имеет в виду феодализм) естественно продолжали существовать в отдельных государствах». Церковь также заслуживает справедливой оценки. Она явилась ферментом средневекового общества, способствующим «сплочению крупных групп стран».

Самым существенным результатом так называемого среднего каролингского периода, наивысшим образом проявившегося в личности и исторических заслугах Карла Великого, можно считать также то, что удалось преодолеть последующую широкую континентализацию королевства Меровингов с центрами власти между Рейном и Луарой вследствие интеграции прежде всего Аквитании, Септимании с частью средиземноморского побережья и Италии. Континентализация означает в этой связи перемещение центров

Рассказ монаха из сен дени о помазании короля пипина

Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега

LES RIVAGES ET LES SOURCES

Copyright © 1965 by Maurice Druon

PARIS DE CÉSAR À SAINT LOUIS

Copyright © 1964 by Maurice Druon

© Н. Василькова, перевод, комментарии, 2015

© С. Васильева, перевод, комментарии, 2010

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Париж от Цезаря до Людовика Святого

«…Париж мне по-прежнему мил; я отдал ему свое сердце еще в дни моего детства… Я француз только благодаря этому великому городу: великому численностью своих обитателей, великому – своим на редкость удачным местоположением, но сверх всего великому и несравненному своими бесчисленными и разнообразнейшими достоинствами: это слава Франции, одно из благороднейших украшений мира».[1]

Когда Мишель Монтень[2] писал эти строки, Парижу сравнялось уже шестнадцать столетий и он весь целиком умещался на пятистах гектарах земли. Сегодня Париж раскинулся на более чем десяти тысячах гектаров. За четыре последних века существования столица Франции увеличилась в двадцать раз.

Монтень, попади он из своего Парижа в сегодняшний, не узнал бы ничего, кроме собора Парижской Богоматери, шпиля Сент-Шапель,[3] башни Святого Иакова,[4] кусочка Лувра да нескольких стен в Клюни…[5] Что же до остального: дорог, зданий, транспорта, лавок, звуков, – тут ему просто все показалось бы чужим, ну, кроме разве что названий некоторых улиц на табличках… А если говорить о людях, то, может быть, родными ему показались бы повадки студентов, пробегающих каждый день через скверик у Сорбонны, мимо его мраморного подобия, где Монтень изображен сидящим – совсем по-домашнему, нога на ногу. Скульптура почти не возвышается над землей – мыслитель на одном уровне с проходящими людьми, на одном уровне с жизнью. Но Факультетская улица,[6] где уже в наше время Монтеню воздвигнут памятник, на цоколе которого выгравированы сказанные им прекрасные слова, – эта улица показалась бы ему незнакомой.

Тем не менее Париж как город совершенно тот же, потому что, желая рассказать о нем, дать ему определение, воспеть ему хвалу, – мы говорим словами Монтеня, не меняя ни буквы. В ходе веков камни стираются быстрее, чем слова.

Слава города и его долговечность складываются в основном из поступков, горестей, драм, снов и мечтаний людей, поколения которых сменяют одно другое и память о которых сохраняется дольше, чем их жилища. Добавляя после многих других собственную хвалу родному городу, я уступаю при этом своим склонностям романиста. В истории первых веков его существования, часто весьма туманной и неопределенной, я прилагаю особые старания к тому, чтобы различить человека, людей, тех, чьи деяния, следуя одни за другими, сотворили его легенду и соткали его судьбу.

Люди, которым предстоят великие исторические свершения, появившись на свет, ничем особенно не отличаются от других младенцев. Новорожденные как новорожденные. Так же и города, очаги цивилизации: посмотреть в начале существования – место как место. Предназначение как тех, так и других до поры до времени внешне никак не проявляется, но наступает момент, когда судьба ставит на них свою отметину, открывая тем и другим их место под солнцем и открывая их самих миру.

Естественно, и остров Лютеция[7] изначально ничем не отличался от сотни таких же, как он, островов. Подобно всем прочим, и этот напоминал изумруд из рассыпавшегося по водам Сены ожерелья. Ничто еще не привлекало внимания к глухой галльской деревушке, окруженной стеной из грубо вытесанных камней. Ничто не привлекало к ней внимания, и остров Лютеция мирно дремал посредине реки, пока весенним днем 53 года до Рождества Христова не появился здесь Юлий Цезарь, который шел из Амьенуа в Гатине,[8] затем дальше – к Сансу[9] и искал самый короткий путь туда.

Той весной сеноны и карнуты[10] – племена, жившие близ Санса и Орлеана, – наотрез отказались посылать своих представителей на Галльскую ассамблею, происходившую в амьенском лагере. Цезарь сразу же воспринял их отсутствие на ассамблее как акт неповиновения, поднял свои легионы и двинулся с ними в поход, решив перенести ассамблею в главный город паризиев, который назывался Лютеция Паризиорум,[11] – ближайший к мятежным территориям населенный пункт.

Украшенные изображениями орла и волчицы[12] штандарты центурионов возникли среди ив и болотной флоры, которая произрастала по правому берегу, – совсем рядом с тем местом, которое сегодня занимает Шатле.[13] Легионеры утопали в грязи там, где мы сейчас пробираемся сквозь толпу в часы пик, торопясь в Театр Наций. Участники легендарного похода совсем уже скоро сыграют пролог эпопеи в двадцати актах, длящейся двадцать веков.

Цезарь остановил коня, приподнялся в седле и, указывая на остров, выступавший из воды напротив него, на остроконечные крыши, видневшиеся сквозь одетые листвой ветви, произнес:

– Сегодня вечером я разобью свой лагерь там!

Одним этим жестом он извлек Париж из сумрака – словно вытащил шар с выигрышным номером в лотерее Истории. Цезарь созвал в приглянувшемся ему городке Галльскую ассамблею и тем самым, предвосхищая события, назначил Лютецию Паризиорум на роль столицы.

Четыре года спустя Цезарь стал хозяином в Риме. Но к тому времени он успел мимоходом отметить город, который придет в свое время на смену Риму.

Стоило Цезарю покинуть Лютецию, паризии взбунтовались. Один из легатов[14] Цезаря Лабиен[15] разгромил на равнине Гренель войско паризиев с Камулогеном во главе, сражение это происходило на территории, где расположены наше Марсово поле и наша Военная школа.

Подобные совпадения заставляют задуматься. Следует ли, в частности, из этого сделать вывод о том, что действия, когда-то совершенные людьми в некоем месте, накладывают на него отпечаток и остаются в земле, словно зерно, которое постоянно дает всходы одного и того же растения?

Римские войска расквартировались в Лютеции. Вследствие размещения на острове постоянного гарнизона лагерь был укреплен, превращен в castellum.[16] Возможно, на месте палатки Цезаря и, несомненно, на месте палатки Лабиена вскоре были воздвигнуты palatium, каменное строение, где жил римский префект, и tribunal, который он возглавлял и где отправлял правосудие.

С началом правления Августа в прямом подчинении у римского императора находились три провинции Трансальпийской Галлии: Лугдунская со столицей Лугдун (теперешний Лион), Аквитания и Белгика – словом, вся «Косматая Галлия» (Gallia comata), как называли ее из-за длинных волос обитателей, – в отличие от старой римской провинции Нарбоннской Галлии, или Provincia Romana, – Прованса, где властвовал сенат.

Рассказ монаха из сен дени о помазании короля пипина

Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега

LES RIVAGES ET LES SOURCES

Copyright © 1965 by Maurice Druon

PARIS DE CÉSAR À SAINT LOUIS

Copyright © 1964 by Maurice Druon

© Н. Василькова, перевод, комментарии, 2015

© С. Васильева, перевод, комментарии, 2010

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Париж от Цезаря до Людовика Святого

«…Париж мне по-прежнему мил; я отдал ему свое сердце еще в дни моего детства… Я француз только благодаря этому великому городу: великому численностью своих обитателей, великому – своим на редкость удачным местоположением, но сверх всего великому и несравненному своими бесчисленными и разнообразнейшими достоинствами: это слава Франции, одно из благороднейших украшений мира».[1]

Когда Мишель Монтень[2] писал эти строки, Парижу сравнялось уже шестнадцать столетий и он весь целиком умещался на пятистах гектарах земли. Сегодня Париж раскинулся на более чем десяти тысячах гектаров. За четыре последних века существования столица Франции увеличилась в двадцать раз.

Монтень, попади он из своего Парижа в сегодняшний, не узнал бы ничего, кроме собора Парижской Богоматери, шпиля Сент-Шапель,[3] башни Святого Иакова,[4] кусочка Лувра да нескольких стен в Клюни…[5] Что же до остального: дорог, зданий, транспорта, лавок, звуков, – тут ему просто все показалось бы чужим, ну, кроме разве что названий некоторых улиц на табличках… А если говорить о людях, то, может быть, родными ему показались бы повадки студентов, пробегающих каждый день через скверик у Сорбонны, мимо его мраморного подобия, где Монтень изображен сидящим – совсем по-домашнему, нога на ногу. Скульптура почти не возвышается над землей – мыслитель на одном уровне с проходящими людьми, на одном уровне с жизнью. Но Факультетская улица,[6] где уже в наше время Монтеню воздвигнут памятник, на цоколе которого выгравированы сказанные им прекрасные слова, – эта улица показалась бы ему незнакомой.

Тем не менее Париж как город совершенно тот же, потому что, желая рассказать о нем, дать ему определение, воспеть ему хвалу, – мы говорим словами Монтеня, не меняя ни буквы. В ходе веков камни стираются быстрее, чем слова.

Слава города и его долговечность складываются в основном из поступков, горестей, драм, снов и мечтаний людей, поколения которых сменяют одно другое и память о которых сохраняется дольше, чем их жилища. Добавляя после многих других собственную хвалу родному городу, я уступаю при этом своим склонностям романиста. В истории первых веков его существования, часто весьма туманной и неопределенной, я прилагаю особые старания к тому, чтобы различить человека, людей, тех, чьи деяния, следуя одни за другими, сотворили его легенду и соткали его судьбу.

Люди, которым предстоят великие исторические свершения, появившись на свет, ничем особенно не отличаются от других младенцев. Новорожденные как новорожденные. Так же и города, очаги цивилизации: посмотреть в начале существования – место как место. Предназначение как тех, так и других до поры до времени внешне никак не проявляется, но наступает момент, когда судьба ставит на них свою отметину, открывая тем и другим их место под солнцем и открывая их самих миру.

Естественно, и остров Лютеция[7] изначально ничем не отличался от сотни таких же, как он, островов. Подобно всем прочим, и этот напоминал изумруд из рассыпавшегося по водам Сены ожерелья. Ничто еще не привлекало внимания к глухой галльской деревушке, окруженной стеной из грубо вытесанных камней. Ничто не привлекало к ней внимания, и остров Лютеция мирно дремал посредине реки, пока весенним днем 53 года до Рождества Христова не появился здесь Юлий Цезарь, который шел из Амьенуа в Гатине,[8] затем дальше – к Сансу[9] и искал самый короткий путь туда.

Той весной сеноны и карнуты[10] – племена, жившие близ Санса и Орлеана, – наотрез отказались посылать своих представителей на Галльскую ассамблею, происходившую в амьенском лагере. Цезарь сразу же воспринял их отсутствие на ассамблее как акт неповиновения, поднял свои легионы и двинулся с ними в поход, решив перенести ассамблею в главный город паризиев, который назывался Лютеция Паризиорум,[11] – ближайший к мятежным территориям населенный пункт.

Украшенные изображениями орла и волчицы[12] штандарты центурионов возникли среди ив и болотной флоры, которая произрастала по правому берегу, – совсем рядом с тем местом, которое сегодня занимает Шатле.[13] Легионеры утопали в грязи там, где мы сейчас пробираемся сквозь толпу в часы пик, торопясь в Театр Наций. Участники легендарного похода совсем уже скоро сыграют пролог эпопеи в двадцати актах, длящейся двадцать веков.

Цезарь остановил коня, приподнялся в седле и, указывая на остров, выступавший из воды напротив него, на остроконечные крыши, видневшиеся сквозь одетые листвой ветви, произнес:

– Сегодня вечером я разобью свой лагерь там!

Одним этим жестом он извлек Париж из сумрака – словно вытащил шар с выигрышным номером в лотерее Истории. Цезарь созвал в приглянувшемся ему городке Галльскую ассамблею и тем самым, предвосхищая события, назначил Лютецию Паризиорум на роль столицы.

Четыре года спустя Цезарь стал хозяином в Риме. Но к тому времени он успел мимоходом отметить город, который придет в свое время на смену Риму.

Стоило Цезарю покинуть Лютецию, паризии взбунтовались. Один из легатов[14] Цезаря Лабиен[15] разгромил на равнине Гренель войско паризиев с Камулогеном во главе, сражение это происходило на территории, где расположены наше Марсово поле и наша Военная школа.

Подобные совпадения заставляют задуматься. Следует ли, в частности, из этого сделать вывод о том, что действия, когда-то совершенные людьми в некоем месте, накладывают на него отпечаток и остаются в земле, словно зерно, которое постоянно дает всходы одного и того же растения?

Римские войска расквартировались в Лютеции. Вследствие размещения на острове постоянного гарнизона лагерь был укреплен, превращен в castellum.[16] Возможно, на месте палатки Цезаря и, несомненно, на месте палатки Лабиена вскоре были воздвигнуты palatium, каменное строение, где жил римский префект, и tribunal, который он возглавлял и где отправлял правосудие.

С началом правления Августа в прямом подчинении у римского императора находились три провинции Трансальпийской Галлии: Лугдунская со столицей Лугдун (теперешний Лион), Аквитания и Белгика – словом, вся «Косматая Галлия» (Gallia comata), как называли ее из-за длинных волос обитателей, – в отличие от старой римской провинции Нарбоннской Галлии, или Provincia Romana, – Прованса, где властвовал сенат.

LiveInternetLiveInternet

—Ссылки

—Метки

—Рубрики

—Цитатник

Акварель Park Chul Hwan Корейский художник Park Chul Hwan родился в 1964 году в Южной Корее. За.

Фруктовые натюрморты Giovanna Garzoni Giovanna Garzoni (1600-1670) Джованна Гарцони – художница э.

Творчество современного художника Дмитрия Даниша Творчество современного художника Дмитрия Дан.

Дворцы Австрии:Хельбрунн (Schloss Hellbrunn) Австрия В шести километрах к югу от.

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

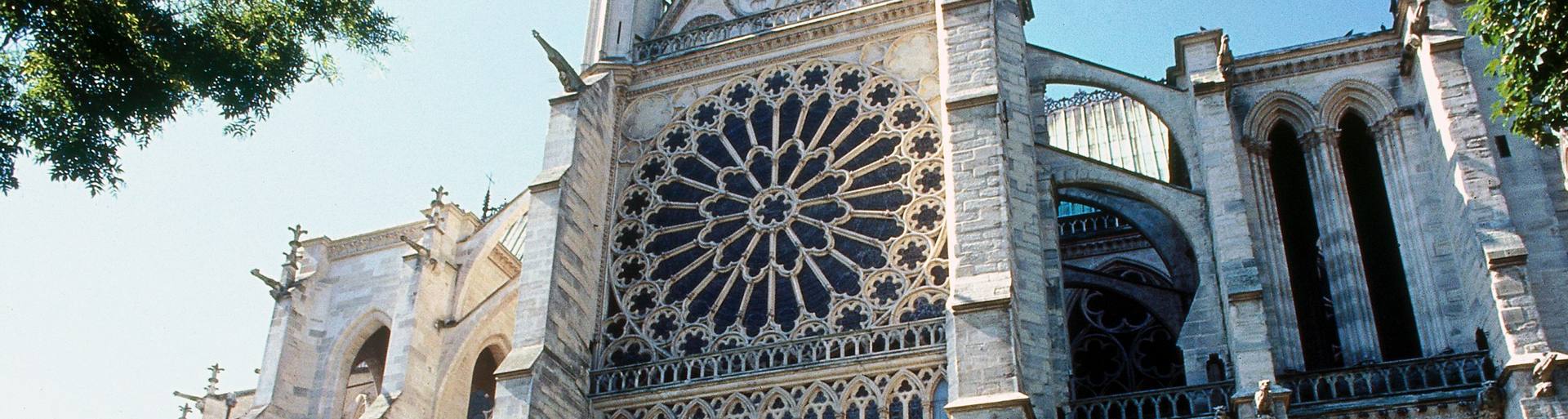

Аббатство Сент-Дени.»Здесь короли уснули вечным сном. «

Аббатство Сент-Дени.»Здесь короли уснули вечным сном. «

Статуя легендарного Дени

Основателем Сен-Дени считается св. Дени ( Деонисий), который, согласно сообщенному в VI веке Григорием Турским преданию, был одним из тех семи миссионеров-епископов, что пришли в эти места из Италии, чтобы принести язычникам-галлам христианскую веру. Святой Дени и стал одним из первых здесь христианских мучеников: по приказу императора Валериана он был обезглавлен на Монмартре в 258 году, но не упал, а пошел прочь из города, к северу, неся перед собой отрубленную голову, и только в тогдашнем Католакусе (в нынешнем Сен-Дени) упал и был похоронен в восточной части этого города рядом с двумя другими мучениками за веру.

Дагоберт, аббат и монахи Сен-Дени.

В начале IV века, при Константине, гонения на христиан затихли, над могилой был воздвигнут первый молельный дом, который в 475 году перестроила св. Женевьева, а между 630 и 638 годами была построена церковь, ставшая к VI веку центром аббатства, а после того, как король Дагобер пожелал быть захороненным здесь, место это стало некрополем французских королей. Король Пипин Короткий перестроил церковь и освятил ее в присутствии самого Карла Великого.

Сугерий из Сен-Дени. Средневековый витраж

Друг и будущий советник Людовика VI Сюжер (Сугерий в русской транскрипции) жил в монастыре с десяти лет и учился тут грамоте вместе с будущим королем. Когда он стал настоятелем в Сен-Дени, здесь началось строительство и уже можно было увидеть первые достижения французской готики.

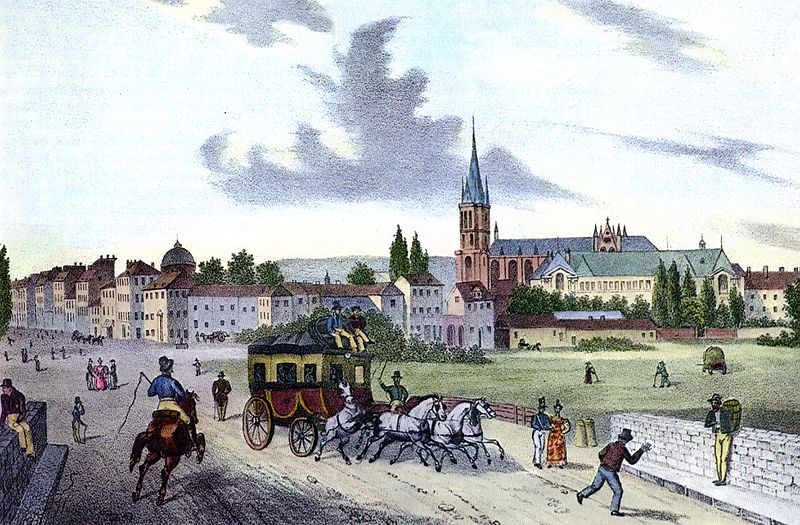

Saint Denis around 1830. Artist: C. Studer.Окрестности Сент-Дени.1830.Кисти Студера

Это здесь монахи писали по-французски свои летописи и знаменитые Большие Хроники, доведя их до эпохи Людовика XII. Так что в тёмные века Сен-Дени был центром истории и литературы, центром учености. Здесь сложились самые долговечные и прочные из ритуалов монархии.

В 1130 году первым королевским храмом почитался не собор, а французский монастырь Сен-Дени. Со времен короля Дагоберта потомки Хлодвига избрали эту святыню своей усыпальницей; три рода, сменяя друг друга, правившие Францией, погребали там умерших; Карл Мартелл, Пипин Короткий, Карл Лысый покоились в королевском склепе подле Дагоберта и его сыновей, Гуго Капета, его предков (герцогов Франции) и потомков (королей).

По сравнению с рядами этих гробниц Ахен казался промежуточным этапом, молодым побегом, цветением плевела. В крипте Сен-Дени уходили в землю корни монархического древа, корни королевства, которое Хлодвиг с помощью Бога и Святого крещения основал на руинах римского могущества.

После коронации владыка Франции возлагал корону и символы своей власти к гробницам, где покоились его предшественники. Он приезжал туда, чтобы взять орифламму, когда отправлялся в военный поход. Здесь возносились молитвы о даровании победы и велась хроника подвигов. «Главное аббатство» обрастало преданиями, вокруг него слагались исполнявшиеся во время рыцарских собраний эпические песни.

В них вославляли легендарного Карла Великого, «милую Францию», воспевали других владык и блеск их побед. Утопавший в королевских дарах, монастырь процветал. Он возвышался над огромным парижским виноградником и ярмаркой Ланди. На корабли, прибывавшие по Сене, грузили бочки молодого вина и отправляли дальше, в Англию или Фландрию.

На рубеже XII века вслед за подъемом сельского хозяйства и торговли неуклонно возрастало богатство монастыря, а престиж его рос вместе со славой парижских государей. Мало-помалу сюда, в королевство, символом которого стала лилия, перетекали главные христианские силы, покидая империю, некогда возрожденную в Германии династию Оттонов. Реванш старой Франции над тевтонской гегемонией. Каролингская традиция, поглощенная могущественными Капетингами, возвращалась к своим истокам — теперь уже на равнине Франции, а не Франконии. Новое искусство, возникшее в Сен-Дени, в первую очередь знаменовало этот отлив.

Монастырь возник по воле одного человека — аббата Сугерия. Монах, не отличавшийся благородным происхождением, был другом детства короля. Эта дружба вознесла его на самую вершину политического влияния. Сугерий лучше других понимал символическое значение монастыря, настоятелем которого он стал.

Возложенную на него задачу он считал величайшей честью, а значит, дело, которому он посвящал себя, следовало окружать великолепием. Сугерий был бенедиктинцем, в его представление о монашеской жизни не входило понятие бедности или полного отказа от мира: он следовал клюнийской концепции. В его глазах аббатство Сен-Дени, как потом Клюни для аббата Гуго, находилось на вершине земного мироустройства и должно было блистать к вящей славе Господней.

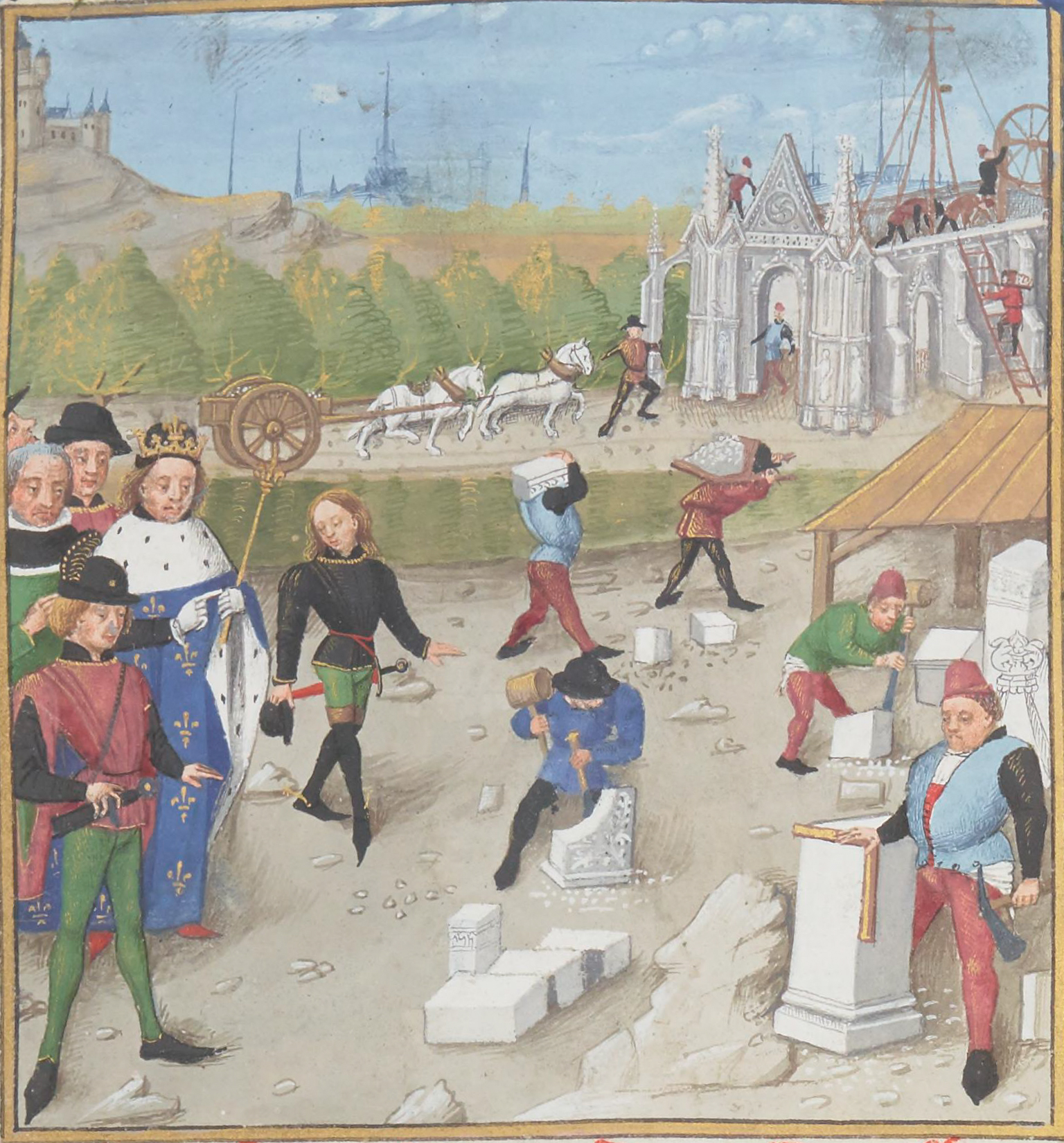

Заботясь о «внешнем благородстве», Сугерий превратил богатства монастыря в великолепное обрамление богослужений. Между 1135 и 1144 годами в ответ нападавшим на него приверженцам совершенной бедности он начал перестраивать монастырскую церковь и обновлять ее убранство, трудясь во славу Господа, святого Дионисия, а также во славу французских королей, мертвых (покоившихся в его владениях) и живого (своего друга и благодетеля).

Осенью 1792 года после провозглашения Франции республикой, в базилике Сен-Дени, где уже много веков находили свое пристанище короли Франции, начались разрушения и оскрвернения могил, что по сей день считается одним из самых позорных эпизодов французской революции.

В разгар революции, в 1793 году, Конвент издал декрет, по которому должны были быть истреблены все могилы и мавзолеи бывших французских королей, размещавшиеся не только в аббатстве Сен-Дени, но и «повсюду, на территории всей Республики». В октябре того же года во Франсиаде приступили к вскрытию склепов.

«Осквернение королевской усыпальницы Сен-Дени», художник Юбер Робер (масло, холст Музей Карнавале).

Начали с могилы маршала Анри де ла Тюренна, останки которого, к общему изумлению, оказались неистлевшими. Второй открыли гробницу короля Генриха IV, останки которого тоже хорошо сохранились. Труп вытащили из гроба и в саване бросили в проход; потом «короля» поставили, но какая-то женщина пощечиной сшибла его опять на пол.

Кенотаф Людовика XIV:

К трупу подбежал солдат и саблей отрезал у «короля» часть бороды, чтобы сделать себе усы… Потом были вскрыты гробницы королей Людовика XIII и Людовика XIV, но стал распространяться невыносимый трупный запах, который пробовали заглушить уксусом и рассеять ружейными выстрелами, но тщетно. Тогда революционные солдаты вырыли две огромные ямы и в них без разбора свалили всех королей, принцев и героев…

Еще более печальная участь постигла сердца королей, хранившиеся в отдельных запечатанных сосудах. На них набросились художники, так как из сердец выделялась жидкость, служившая незаменимым по прочности лаком для покрытия картин.

И большая часть королевских сердец исчезла… Хотя некоторые королевские мавзолеи были разрушены, что-то удалось спасти благодаря неутомимым стараниям А. Ленуара, который и перенес оставшееся в музей Малых августинок.Во время революции хотели даже уничтожить все склепы, а собор превратить в общественный рынок, сделав его капеллы торговыми лавками.

Визит Дагоберта в Сент-Дени

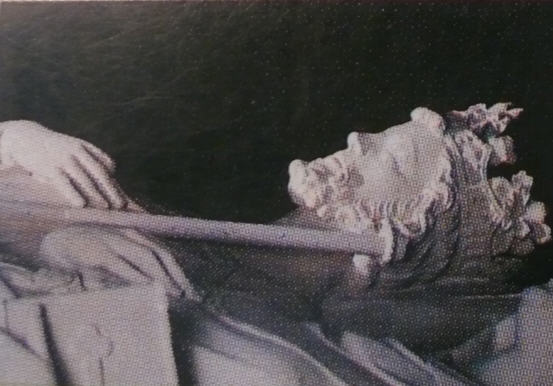

Посмертное надгробие Драгоберта

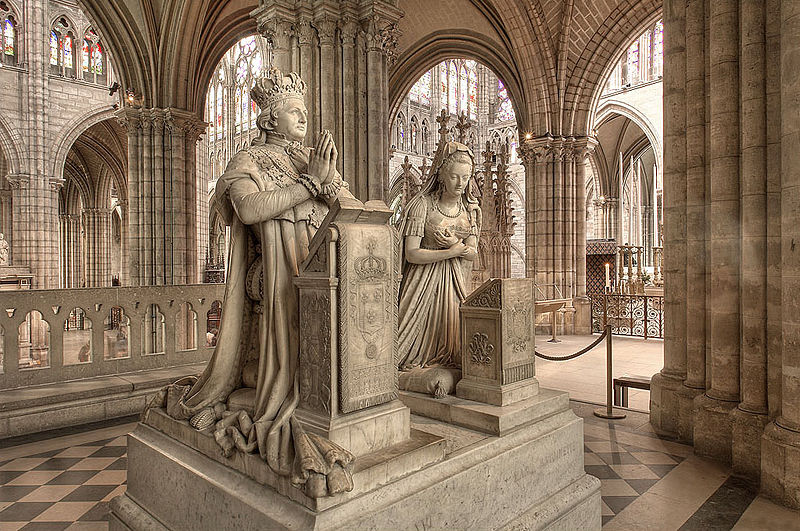

Справа от клироса находится гробница короля франков Дагоберта I — самый любопытный памятник XIII века с новой статуей короля и статуей королевы Нантильды. Барельефы этой гробницы аллегорически изображают освобождение души из бренного тела и встречу ее на небе.

На каждой стороне галереи, окружающей клирос, тоже находятся гробницы со статуями, и среди них усыпальница одного из храбрейших героев французского рыцарства — «благородного месси-ра Бертрана де Гесклена, графа Лонгвиль и констебля французского». На левом глазу статуи — рубец от удара копьем, полученным самим рыцарем в одном из сражений. Неподалеку от этой гробницы разместился памятник Людовику де Сансера — товарищу де Гесклена по оружию.

Из других памятников интересна гробница короля Генриха II и Екатерины Медичи, сделанная из белого мрамора и украшенная двенадцатью колоннами смешанных ордеров. На углах гробницы установлены бронзовые статуи, аллегорически символизирующие четыре христианские добродетели, и статуи, изображающие покойных, лежащих на гробницах (мертвых и нагих), и живых, стоящих на коленях и молящихся. Памятник этот был сооружен при жизни Екатерины Медичи, но королева посчитала, что нагие статуи непристойны, и их заменили драпированными, которые в настоящее время видны налево от самой гробницы.

Надгробия Людовика и Анны

В таком же стиле сооружена и гробница Людовика XII и его супруги Анны Бретонской, возведенная в XVI веке Жаном Жюстом. Королевская чета на этом памятнике тоже в двух видах: сначала в лежачем положении на саркофаге, потом над ним — на коленях. Изящно изваянные арки украшены статуэтками, изображающими 12 сидящих апостолов. Небольшие барельефы, украшающие цоколь, запечатлели вступление Людовика XII в Милан в 1499 году, переход через Генуэзские горы в 1507 году, победу при Аньянделе и покорение Венеции.

В отделении, оформленном в виде часовни, особенно замечательны две коленопреклоненные статуи: Марии-Антуанетты в венчальном платье и Дианы Французской, владелицы Монморанси. По воле короля Людовика XVIII эта часовня была сооружена в 1826 году: ее окружала низкая мрачная аркада приблизительно охватывающая то место, где могли быть зарыты трупы Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Сначала казненных во время революции короля и королеву похоронили на кладбище святой Магдалины, бросив трупы в общую могилу и засыпав их необожженной известью.

Надгробие Людовика XVII и сосуд с его сердцем. Аббатство Сен-Дени.

Сосуд с сердцем Людовика XVII. Аббатство Сен-Дени.

Четыре плиты перед клиросом обозначают вход в склеп, устроенный по повелению Наполеона. Сначала подземелья находились только под одной частью церкви, но когда они заполнились гробницами, Людовик XIV после смерти своей супруги приказал увеличить их для королей Бурбонского дома, и тогда к подземельям прибавили часть склепа.

Одежда Людовика ХУ. в Сент-Дени

Когда началась революция, Конвент, как указывалось выше, приказал уничтожить королевские гробницы, так как нации нужны были пушки и снаряды, для чего и решили воспользоваться находящимся на гробницах металлом. Останки покоившихся здесь в течение веков королей и героев опустили в два рва, засыпанных известкой. Правда, сохранился рассказ о том, что останки Анри де ла Тюренна сначала «подарили» бывшему привратнику храма, который поместил их в деревянный ящик и полтора года показывал всем любопытствующим; а желающим продавал вырванные у маршала зубы.

Наполеон I в 1806 году своим декретом спас здание церкви от полного разрушения, восстановил монастырский капитул, состоявший из каноников, и богослужение. Королевские склепы он назначил местом погребения для себя и своих наследников, но только один из принцев этого семейства был погребен в них — Карл Наполеон, сын его брата Людовика. Впоследствии гроб этого принца был перенесен в Сен-Ле, близ аббатства Санлис, и поставлен рядом с гробом Карла Бонапарта — отца Наполеона.

Впоследствии, после реставрации Бурбонов в 1817 году, Людовик XVIII повелел достать прах своих предков, и по приказу короля начались специальные поиски, в результате которых с трудом были найдены останки прежних королей. Их извлекли из общего рва и уложили в найденные и восстановленные мавзолеи, которые сначала поместили в подземном склепе, а потом установили на прежние места. Сам Людовик XVIII и несколько детей королевской фамилии — единственные из Бурбонов, погребенные в Сен-Дени после Реставрации.

Карл X умер в Австрии, где и был погребен; Луи-Филипп назначил местом погребения для себя и членов своей семьи замок Дрё. Он умер в 1850 году в Англии и был погребен в Вейбрижде… Декретом 1859 года Наполеон III назначил Сен-Дени местом погребения членов императорской фамилии, и тогда же началась полная реставрация собора. Однако и Наполеон III нашел свою могилу в чужой земле…

Останки Людовика XVI и Марии Антуанетты, которые удалось отыскать в 1815 году захоронили в середине крипты в отдельном месте, над котором установили две черные мраморные плиты.

Левон V (царь Киликийской Армении) (1342—1393)

Даже от разрисованных граффити мраморных статуй в коронах (которые регулярно отмывают) исходит особое достоинство. Опираясь на охраняющих их львов, они лежат в боковых нефах с улыбкой на губах.

Так что у вандализма здесь богатая традиция.

В здании старого аббатства с 1815 г. располагается основанный в 1801 г. Наполеоном в Экуане Институт для дочерей и сестер кавалеров ордена Почётного легиона. В 1869 аббатство было реставрировано знаменитым архитектором Виолле-ле-Дюком. Сейчас это национальный памятник.

Гробница Констанции Кастильской и Людовика VII

9 июня 2004 года в церкви было захоронено сердце Людовика XVII, малолетнего, признанного правительствами многих европейских государств и США, но фактически не взошедшего на престол, короля Франции, сына Людовика XVI и Марии-Антуанетты

Роберт II Благочестивый (972—1031) и его жена Констанция Арльская (ок. 986—1032)

В базилике похоронены почти все короли Франции, а также несколько других монархов. Останки королей, умерших до возведения аббатства, были перенесены из разрушенного аббатства Сен-Женевьев

Гробница Карла I Анжуйского.

Гробница Карла Мартелла.

Посмертное надгробие Карломана II.

Фрагмент надгробия Людовика VI в Сен-Дени

Посмертное надгробие Ирментруды Орлеанской.

Посмертное надгробие Констанции Арльской.

Гробница Генриха II и его жены Екатерины Медичи.

Гробница Левона V де Лузиньян.

Гробница Филиппа IV.

Базилика Сен-Дени. Эффигии (слева по часовой стрелке) Бертрана Дюгеклена, Карла VI, Изабеллы Баварской, Людовика де Санкерр, Карла V, Жанны де Бурбон.

В наши дни с превращением Сен-Дени в промышленный район, базилика стала любимым местом развлечения тамошней молодежи. Убранство хоров XVII века власти из соображений безопасности вынесли из церкви и отправили в один из парижских музеев. Теперь, чтобы войти в базилику, сначала нужно миновать будку сторожа на западной стороне. Ее построили, пытаясь как-то прекратить осквернение церкви. Собор Сен-Дени встает посреди унылых зданий, словно раненый и увечный, встает укором и позором Франции.

Льёт лунный свет на скепсис бытия

Сквозь кружево уснувшей базилики.*

Мне кажется, что здесь бродила я,

Благословляя мраморные лики.

Здесь галльское язычество сплелось,

Не признавая боли пораженья,

С распятием, замученным насквозь,

С отчаяньем предсказанного тленья.

Французский мастер утверждал не зря,

Что видит здесь сквозь облако тумана

Траву на опустевших алтарях,**

Как старые бинты на свежих ранах.

Судьбы гримасы – нам контрастный душ.

Где в каждой капле шорох обозначен:

То пенится канканом в «Мулен Руж»,

То в Сен-Дени по каролингам*** плачет.

В кофейнях шум, и ласковый дымок

Напоминает: ужин рядом где-то.

А в лунном свете всемогущий Бог

Над Сен-Дени остался до рассвета.

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_cul%C3%A9e_d'arc-boutant_au_sud_de_la_nef.jpg/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_cul%C3%A9e_d'arc-boutant_au_sud_de_la_nef.jpg)

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_fen%C3%AAtre_du_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud.jpg/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_fen%C3%AAtre_du_bas-c%C3%B4t%C3%A9_sud.jpg)

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_fen%C3%AAtre_haute_au_sud_de_la_nef.jpg/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_fen%C3%AAtre_haute_au_sud_de_la_nef.jpg)

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_nord%2C_vue_vers_l'ouest_1.JPG/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_bas-c%C3%B4t%C3%A9_nord%2C_vue_vers_l'ouest_1.JPG)

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_chapelle_de_la_2e_trav%C3%A9e_du_bas-c%C3%B4t%C3%A9_nord.jpg/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_chapelle_de_la_2e_trav%C3%A9e_du_bas-c%C3%B4t%C3%A9_nord.jpg)

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_ch%C5%93ur%2C_fen%C3%AAtre_haute_c%C3%B4t%C3%A9_nord.JPG/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_ch%C5%93ur%2C_fen%C3%AAtre_haute_c%C3%B4t%C3%A9_nord.JPG)

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_ch%C5%93ur.jpg/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_ch%C5%93ur.jpg)

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_ch%C5%93ur%2C_vue_vers_la_chapelle_St-Firmin_3.jpg/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_ch%C5%93ur%2C_vue_vers_la_chapelle_St-Firmin_3.jpg)

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_croisillon_nord%2C_d%C3%A9ambulatoire_et_ch%C5%93ur.jpg/800px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_croisillon_nord%2C_d%C3%A9ambulatoire_et_ch%C5%93ur.jpg)

%2C_basilique_Saint-Denis%2C_triforium_au_nord_du_ch%C5%93ur.JPG/800px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique_Saint-Denis%2C_triforium_au_nord_du_ch%C5%93ur.JPG)

%2C_basilique%2C_insignes_de_la_royaut%C3%A9_command%C3%A9s_par_Louis_XVIII_4.JPG/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique%2C_insignes_de_la_royaut%C3%A9_command%C3%A9s_par_Louis_XVIII_4.JPG)

%2C_basilique%2C_monument_fun%C3%A9raire_de_Henri_IV_1.jpg/640px-Saint-Denis_(93)%2C_basilique%2C_monument_fun%C3%A9raire_de_Henri_IV_1.jpg)

%2C_Paris_-_20070524.jpg/800px-Tombeau_du_Coeur_de_Fran%C3%A7ois_I%2C_Basilique_Saint-Denis_(monument_containing_the_heart_of_Francis_I_of_France%2C_Basilica_of_St_Denis)%2C_Paris_-_20070524.jpg)