ЛЕКЦИЯ 13. Культурное развитие русских земель в XIV-XV веках.

Особенности русской культуры:

Ø влияние монголо-татарского нашествия и золотоордынского ига(отрицательное воздействие на темпы и ход культурного развития;

-падение мастерства (угон ремесленников в рабство привели к исчезновению многих ремесел, были утрачены искусство перегородчатой эмали, многие приемы обработки металла, умение изготовлять цветное стекло; на некоторое время прекратилось каменное строительство, а когда оно возродилось, оказалось, что техника строительства стала примитивнее).

—уничтожено множество литературных и архитектурных памятников;

-разрушение основных культурных центров

-незначительное культурное влияние Орды; оно проявилось лишь в проникших в русский язык тюркских словах ( сарай, кафтан, колпак… ) и в восточных мотивах, встречающихся в прикладном искусстве.

Ø отражение в культуре борьбы с монголо-татарским нашествием;

Ø слияние местных литературных, архитектурных, художественных школ в единую национальную общерусскую культурную школу.

Литература.Главными идеями русской литературы были единство Русской земли и борьба с иноземными завоевателями.

— Расцвет житийной литературы. Было составлено много житий святых: Александра Невского, Сергия Радонежского.

— развитие «хождений» (литература о путешествиях). Самое значительное произведение этого рода-знаменитое «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, первым из русских людей побывавшего в Индии (1468-1474).

Архитектура.В конце XIII века возобновляется каменное строительство. Прежние центры каменного зодчества на Северо-Востоке и на Юге пришли в упадок. Крупнейшими центрами каменного строительства являлись Новгород и Москва.

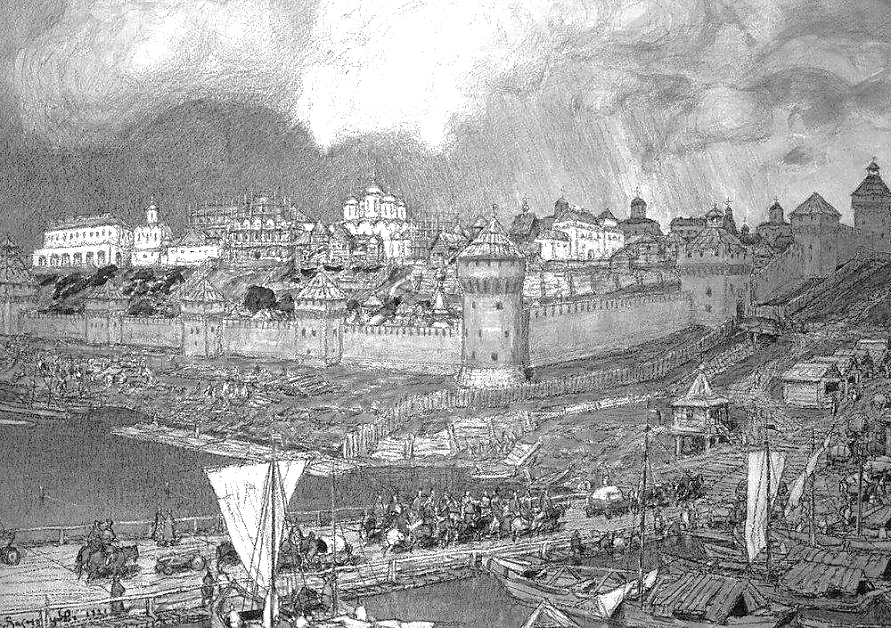

-строительство Московского Кремля;

Кремль во времена Ивана III.

б) Благовещенский собор (домовая церковь государей; архитектор – Фиорованти).

в) Архангельский собор (усыпальница московских князей и царей – Алевиз Новый).

г) Грановитая палата (для приема иностранных послов – Марко Фрязин (Руффо).

Культурное развитие русских земель и княжеств

В XIIв. начинается развитие новых культурных центров. Социально-политические предпосылки этого процесса заключались в обособлении от Киева наиболее развитых земель, становившихся самостоятельными княжествами. Наиболее ярко эти процессы проявились в летописании. В самом начале XIIв. (1113 г.) в киевской земле монахом Киево-Печерского монастыря Нестором создается Повесть временных лет. Текст летописи представляет собой связное литературно-историческое производение, в котором нашли отражение не только событийная канва, но и религиозно-философские воззрения, политическая идеология, этика и подробности повседневной жизни.

ЛИТЕРАТУРА И ДРЕВНЕРУССКИЕ КНЯЖЕСТВА

Продолжает развиваться летописание в Новгороде. Важно, что наряду с городами, в которых летописи велись уже на протяжении столетий, в начале XII в. возникает летописная традиция там, где раньше ее не было – во Владимиро-Суздальской и Галицко-Волынской землях. Много нового появляется в литературе. Литература XII-XIIIвв. весьма разнообразна как по жанрам, так и по тематике. «Слово о полку Игореве» считается одним из самых свободных от церковного влияния произведений литературы домонгольской Руси. Это поэтическое произведение повествует о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев (1185г.). Автор слова выступает за единство Русской земли, осуждая князя Игоря, пустившегося в поход на свой страх и риск, без поддержки других князей, в погоне за добычей и почестями.

Не менее интересно «Поучение» Владимира Мономаха (1053-1125гг.). на склоне жизни он пишет наставления своим детям, готовя их к нелегкому труду правителей земли. Мономах вспоминает свою жизнь и дает читателю возможность представить и понять, каким же должен быть настоящий князь. Образованный, смелый, деятельный, истинно верующий – таким предстает княжеский идеал в «Поучении». Непременная черта настоящего князя – забота о русской земле. По мнению Мономаха, ради единства Руси князья обязаны оставить личные обиды и братоубийственные ссоры.

К XIIв. Также относится первое описание путешествия в русской литературе. Это рассказ о паломничестве («Хождение») игумена Данила в Святую землю, т.е. в Иерусалим. Развитие агиографического (житийного) жанра в начале XIII в. ознаменовалось формированием Киево-Печерского Патерика – сборника рассказов об истории основания Киево-Печерского Патерика – сборника рассказов об истории основания Киево-Печерского монастыря и первых монахах. Подвижническая жизнь которых составила его славу. Особняком в литературе стоит «Моление» или «Слово» Даниила Заточника.

АРХИТЕКТУРА РУССКИХ КНЯЖЕСТВ В ПЕРИОД РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Существенные изменения происходят в архитектуре. Несмотря на то, что Киев по-прежнему сохраняет роль культурного центра Руси, во многих землях возникают свои, отличающиеся от столичных разновидностей, храмы. Начинается формирование самостоятельных архитектурных школ. Базовой моделью для строительства по-прежнему служит крестово-купольная конструкция, но конкретные воплощения ее варьируются. Новгородская школа тяготеет к суровой строгости форм, монументальной мощи композиции, простоте убранства. Храмы строились из местного камня – известняка, который достаточно трудно поддается обработке.

В результате стены новгородских храмов лишены резьбы и тонких украшений, имеют неровную поверхность, что придает им своеобразную «скульптурную» пластичность и особую одухотворенность. Наиболее известными постройками новгородской школы являются Георгиевский собор Юрьева монастыря, построенный мастером Петром (1119г.), и церковь Спаса-Нередицы под Новгородом (1198г.). эта последняя церковь знаменита еще и фресками, которыми были расписаны ее стены. Новгородские мастеры смело преобразовывали традиции византийского иконописания. В XIIIв. в Новгороде складывается своеобразная живописная манера. Многое в ней было заимствовано из народного искусства. Живопись была построена на контрасте ярких цветов. Характерной особенностью этих икон был красный фон, на котором с особой силой звучали чистые цвета синих, белых и желтых одеяний святых.

Георгиевский собор Юрьева монастыря и церковь Спаса-Нередицы под Новгородом

Совсем в ином русле развивалась архитектура Владимиро-Суздальской Руси. Масштабное строительство здесь было развернуто князем Андреем Боголюбским. При нем в г. Владимире возводится большой Успенский Собор (1160 г.). город Владимир соперничал великолепием с Киевом. В середине XIIв. В нем были построены «Золотые ворота». Князь Андрей строит себе загородную резиденцию – Боголюбово, от которой до настоящего времени сохранились лишь небольшая лестничная башня и церковь Покрова на Нерли (1165 г.). строительство продолжалось и при преемниках Боголюбского.

При Всеволоде Большое Гнездо был возведен Дмитровский собор (1197 г.). В Дмитровском соборе наиболее четко проявились характерные черты владимирской архитектуры. Стены были украшены резьбой, в которой растительный орнамент сочетается с фигурами библейских персонажей и фантастических зверей. Традиции белокаменной резьбы нашли свое выражение в Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском (1234 г.) – храм был покрыт каменными узорами от фундамента до купола. Интересными новшествами было ознаменовано развитие архитектурных школ Полоцка, Смоленска и Чернигова. Сначала в Полоцке, а затем в Смоленске и Чернигове была выработана новая концепция пространственной организации архитектурных объемов храма. Обычному крестово-купольному храму придавалась особая устремленность ввысь, был найден архитектурный образ стремительного вертикального движения. Такие храмы называют столпообразными.

Классическим воплощением идеи столпообразного храма считается Спасо-Преображенский собор Ефросиньского монастыря в Полоцке (зодчий Иоанн, 1159г.), собор Архангела Михаила в Смоленске (конец XIIв., зодчий Петр Милонег). Таким образом, к XIIв. Византийские новшества, привнесенные на славянскую почву в связи с крещением Руси, оказались органично включены в развитие национальной культуры, составив с ней неразрывное единство.

Слева направо: Церковь Покрова-на-Нерли, Золотые ворота во Владимире, резиденция Боголюбово. Все постройки — вторая половина XII в.

ДЕГРАДАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В XIII ВЕКЕ

Монголо-татарское нашествие нанесло серьезный урон русской культуре. Однако традиция не прервалась. Более того, вряд ли можно говорить о сколько-нибудь заметном влиянии монгольской культуры на русскую. Батыево нашествие стало основной темой в литературе. Один из первых откликов на произошедшее – «Повесть о разорении Рязани Батыем». В «Повести» описывается гибель Рязани и рода рязанских князей. Мотив героической смерти является ведущим в литературе. Посвященный нашествию. Не менее опасным было противостояние с западноевропейским католическим миром. Борьба с «немцами», под которыми в Древней Руси понимали как собственно немецких рыцарей, так и представителей других германоязычных народов (шведов, норвежцев, датчан и др.) является одной из ведущих тем «Жития Александра Невского». Составленное в конце XIIIв. Самостоятельное значение имеет «Слово о погибели земли русской» — небольшое произведение, которое древнерусские книжники, как правило, вставляли в качестве предисловия к этому житию.

Прошло более сотни лет и эпоха поражений сменилась эпохой первых побед. Откликом на Куликовскую битву стала «Задонщина» — поэтическое произведение, созданное рязанским боярином Софонием. «Задонщина» проникнута гордостью за Русскую землю, сумевшую объединиться, отбросить распри перед лицом врага и победить. Со второй четверти XIVв. Был составлен «Летописец Великий Русский», а в 1408г. по инициативе митрополита Киприана — Троицкая летопись, ставшая основой последующего московского летописания. С самого начала московское летописание было тесно связано с процессами объединения русских земель вокруг Москвы, выполняло функцию идеологического обеспечения этих процессов. В нем нашли яркое выражение идеи политической консолидации.

РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ В XV ВЕКЕ

Летописцы стремились показать роль Москвы как общерусского центра, собирательницы Руси. Те же идеи нашли отражение в «Сказании» содержалась вымышленная генеалогия московских князей, род которых возводится к Августу-кесарю» — римскому императору Октавиану Августу. Чрезвычайно велика была в духовной жизни русского общества роль церкви. Огромное значение для культурного и общественного развития в XIVв. Имела деятельность подвижника и реформатора Сергия Радонежского. Им был основан Троицкий монастырь (Троице-Сергиева лавра), воплотивший в себе новые принципы монастырской жизни. На смену келиотским монастырям, в которых монахи жили на особицу, сохраняя при себе все свое мирское имущество и ведя подчас совсем не подобающий инокам образ жизни, пришли монастыри общежитийные, в которых монахи не имели личного хозяйства, жили трудом и пользовались все в равной степени только тем, что давал монастырь. Житие святого преподобного Сергия было написано монахом Троице-Сергиева монастыря Епифанием Премурым.

В середине XIVв. начинается возрождение русской архитектуры. Раньше всего каменное строительство возобновилось в Новгороде, менее всех пострадавшем от монгольского нашествия. Новгородскими архитекторами были созданы оригинальные типы храмов, значительно отличавшиеся от византийских канонов. В Москве первые монументальные здания возводятся при Иване Калите. В отличие от Новгорода и Пскова, где строительство велось по частным заказам бояр и купеческих артелей, здесь монументальное зодчество с самого начало приобрело государственный характер. Основной заботой московских князей было украшение Кремля. В 1367г. Дмитрий Донской возводит вокруг города каменные стены (взамен старых деревянных) – белокаменный Кремль.

Высочайшего уровня достигает на рубеже XIV-XV веков русская живопись. Расцвет иконописного искусства в рассматриваемый период связан с деятельностью трех выдающихся мастеров: Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Феофан Грек (1340-1410) – выходец из Византии, приехавший на Русь уже зрелым мастером. Работал в Новгороде, затем в Москве. Роспись новгородской церкви Спаса Преображения на Ильине улице – единственная дошедшая до наших дней работа мастера, имеющая документальное подтверждение, ему также приписывают иконы деисусного чина Благовещенского собора в Московском Кремле. Художественная манера Феофана ярко индивидуальна, узнаваема, отличается экспрессивностью и темпераментом. В палитре преобладают «пробела» — блики, нанесенные мазками чистой белой краской на оранжево-коричневую основу.

Андрей Рублев (1360-1430) – величайший художник, монах, постриженник Троице-Сергиева монастыря. Первое летописное упоминание об Андрее Рублёве относится к 1405г., когда они вместе с Феофаном Греком и Прохором из Городца расписывают Благовещенский собор Московского Кремля (не сохранившийся до сегодняшнего дня). Кисти Рублёва принадлежат иконы так называемого «Звенигородского чина» (Спас, Архангел Михаил и апостол Павел). В 1408г. Андрей Рублев и Даниил Черный заново расписывают древний Успенский Собор во Владимире. До нашего времени дошли фрагменты фресок и часть иконостаса. Самым известным произведением Рублёва является, конечно, знаменитая икона «Троица» (1420г.), произведение, наполненное глубоким поэтическим и философским содержанием. Изображение трех склонённых ангелов вписано в круг, подчиняющий себе всю композицию, исполненную внутренней гармонии.

Одигитрия Смоленская. Дионисий

Продолжателем рублевской традиции в московской иконописной школе был Дионисий (1440-1503). Им были расписаны церкви в Пафнутьево-Боровском и Ферапонтовом монастырях. Известность и славу мастера он получил уже при жизни. В 1481г. он выполняет почетный заказ: оформление кремлевского Успенского собора. С тех пор Дионисий становится олицетворением официальной столичной традиции в искусстве. Композиции его произведений отличаются строгой торжественностью, светлыми красками, удлиненностью фигур. Высокий уровень живописного мастерства, гуманистическая направленность, художественное совершенство произведений, создаваемых иконописцами XIV-XVвв. Позволяют исследователям говорить о вступлении Руси в эпоху, по многим параметрам созвучную эпохе европейского Предвозрождения.

Конспект по истории России на тему «Культурное развитие русских княжеств и земель»

специалист в области арт-терапии

Культурное развитие русских земель и княжеств

С падением политического значения Киева, началом раздробленности Киевской Руси в едином историко культурном процессе возникли самостоятельные художественные школы, связанные с региональными бытовыми и художественными традициями.

Литература развивалась по трем направлениям:

— летописание (приобрело местный характер): особенным богатством языка, образностью отличались Киевская и Галицкая летописи;

— «слова» (речи): наиболее известный литературный памятник Руси XII в. — «Слово о полку Игореве». Его содержание проникнуто сознанием необходимости единения Русской земли, прекращения братоубийственных распрей и междоусобиц;

— памятники дворянской общественной мысли: «Моление» Даниила Заточника.

Продолжало развиваться устное народное творчество (былины, песни).

— общая замедленность темпов развития;

— традиционализм (авторитет старины, следование образцам);

— господство в идеологии религиозного мировоззрения;

— христианские вечные ценности, определявшие тип культуры.

В период раздробленности складывались различные архитектурно художественные школы. Большинство храмов XII — начала XIII в. одноглавые. Мозаичные изображения уступили место фрескам. Отличия в характере архитектуры в основном связаны со строительным материалом, используемым в той или иной земле. Например, в Киеве, Смоленске, Чернигове, Рязани по прежнему строили из плинфы, в Новгороде из известняка, в Киеве, во Владимиро Суздальской и Галицко Волынской Руси из камня. Характерные черты белокаменной архитектуры — изысканность, стройность, ясность, устремленность ввысь, богатый декор стен. Отличительной чертой этих сооружений является аркатурно колончатый пояс, проходящий посередине здания.

Зодчество отличается уменьшением объемов и упрощением конфигурации каменных зданий. Белокаменные храмы — Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире на Клязьме, церковь Покрова на Нерли, княжеский замок в Боголюбове — стали образцами для других русских земель.

Период монголо-татарского ига

Литература. Первым памятником художественной литературы после монголо татарского нашествия можно считать «Слово о погибели Русской земли». Призыв к самопожертвованию содержится в произведениях «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о Меркурии Смоленском». Откликом на Куликовскую битву стали «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» и др. В XV в. были созданы многие известные жития русских святых — Сергия Радонежского, Стефана Пермского и др.

Архитектура. Одним из крупнейших центров развития архитектуры к середине XIV в. стала Москва. В правление Дмитрия Донского был возведен белокаменный Кремль в Москве, в окрестностях города построены Троицкий собор Троице Сергиева монастыря, Успенский собор на Городке в Звенигороде.

Иконопись. Период конца XIV — начала XV в. стал «золотым веком» иконописи. В это время творили выдающиеся художники Феофан Грек и Андрей Рублев. Феофаном Греком созданы фресковые росписи в церкви Спаса на Ильине улице в Великом Новгороде.

Церковная («житийная») литература также пользовалась большой популярностью. «Житие» Дмитрия Донского раскрывает глубокий патриотизм и единство русского народа. Талантливые церковные писатели Пахомий Логофет, Епифаний Премудрый составили жизнеописания крупнейших церковных деятелей Руси: митрополита Петра, перенесшего центр митрополии в Москву, Сергия Радонежского, основателя Троице Сергиева монастыря.

С начала XIV в. наметился новый подъем культуры в русских землях. В 1408 г. был составлен Общерусский летописный свод. В 1442 г. появился первый русский «Хронограф», составленный Пахомием Логофетом, — всемирная история, включавшая историю Руси. В архитектуре наблюдается сочетание местных традиций, заимствованных у Византии форм и элементов западноевропейского романского стиля.

Культура Владимиро Суздальской земли

В Северо-Восточной Руси было создано замечательное произведение древнерусской литературы — «Слово Даниила Заточника».

Под Владимиром Андрей Боголюбский основал город замок, названный Боголюбовом. В Боголюбове есть постройка, ставшая символом древнерусской архитектуры, — знаменитая церковь Покрова-на-Нерли (1165), возведенная князем в память о сыне Изяславе, погибшем в бою с волжскими булгарами. Во Владимире на княжеском дворе стояла церковь Спаса, входили в город через Золотые ворота (1164). Новый владимирский Успенский собор (1158-1160), заложенный князем Андреем, по высоте превосходил все соборы Святой Софии, построенные на Руси.

Культура Новгородской земли

На протяжении нескольких столетий Новгород Великий был «второй столицей» Руси после Киева. Сохранившиеся до нашего времени новгородские берестяные грамоты свидетельствуют о наличии высокого уровня грамотности среди городского населения. Во второй половине XIII в. в Новгороде замерло каменное строительство. В 1292 г. новгородцы начали возводить церковь Николы на Липне, а в XIV в. на Новгородской земле создается целый ряд храмов: церкви Федора Стратилата на Ручью (1360) и Спаса на Ильине улице (1374).

Во второй половине XIII — середине XIV в. новгородские мастера создали особый стиль храмового строительства: малые размеры церквей, изящество форм и оригинальность декора; фасады храмовых зданий покрыты маленькими фигурными нишами, углублениями в форме розеток, крестиками, выложенными из обтесанного кирпича; барабаны куполов опоясаны рядами кокетливых арок и треугольников; трехлопастное покрытие, подчеркнутое декоративной аркой, — который стал в XIV-XV вв. истинным архитектурным символом новгородского стиля храмового строительства.

В Новгороде Великом развивалась и светская архитектура, яркий пример тому — каменная Грановитая палата, в которой собирались на совет родовитые бояре. Характерные черты новгородской школы живописи: ясность идеи, реальность изображения, доступность (иконы «Ангел Златые власы», «Спас Нерукотворный», «Успение Богородицы»). К шедеврам Новгородской земли относятся и знаменитые фрески церкви Спаса на Нередице близ Новгорода (конец XII в.).

Культура Московского княжества

В Москве, возглавившей процесс собирания русских земель, велось активное строительство. В центре Кремля, на Соборной площади, появилась колокольня Ивана Великого (достроена при Борисе Годунове). В 1479 г. было завершено строительство нового Успенского собора (зодчий Аристотель Фиорованти). В 1484-1489 гг. псковские мастера возвели Благовещенский собор — домовую церковь московских государей. Неподалеку от него была сооружена усыпальница московских великих князей — Архангельский собор. В конце XV в. была построена Грановитая палата, которая являлась частью царского дворца, его тронным залом. Московский Кремль стал своеобразным символом могущества и силы сложившегося вокруг Москвы государства.

Большого развития в XIV-XV вв. достигло русское прикладное искусство. Сохранились выдающиеся образцы ювелирных изделий, резьбы по дереву и камню, деревянной скульптуры, произведений шелкового шитья. С образованием самостоятельных княжеств государств в живописи складывались местные художественные школы, отличавшиеся друг от друга манерой исполнения и цветовой гаммой.

Одним из важнейших итогов развития Киевской Руси и княжеств государств периода раздробленности, их культуры было складывание древнерусской народности. Для нее характерны единый язык, относительное политическое единство, общая территория, близость материальной и духовной культуры.