Из дружинников в чиновники: чем занимались бояре в Древней Руси?

Бояре в Древней Руси – это представители высшего феодального сословия в IX-XVII вв. В Киевской Руси и в период феодальной раздробленности были фактически соправителями князей. Бояре становились инициаторами заговоров, сосредотачивали власть в собственных руках и порой решали судьбы страны. С момента формирования Государства Российского Боярская дума выделяется как отдельный орган государственной власти, а боярство становится высшим придворным чином.

Как формировалась боярская дума и кем были бояре на заре своего появления в русской политике? Давайте рассмотрим подробнее.

Княжеская дружина и боярство

Началось все с дружины. У любого князя было свое регулярное войско, разделенное на старшую и младшую дружину. В старшую входили люди своего круга, приближенные и советники, чье мнение играло не последнюю роль в выборе политического курса. Уже тогда старших дружинников называли боярами. Правда, в самом начале своего появления, бояре были в большей степени все-таки воинами, чем политиками.

Старшие дружинники — княжеские мужи, воеводы и бояре, это фактически древнерусские дворяне. Проследить их высокое положение довольно просто: до нас дошли документы, в которых вира за убитого дружинника во много раз превосходит плату за убийство холопа или челядина.

Княжеская дружина была богатой. Некоторые из дружинников, порой, бывали богаче самого князя. Это были так называемые свободные воеводы, которые входили в состав старшей дружины, но при этом имели собственное войско.

Уже тогда дружинников называли боярами. Правда между ними все-таки существовала разница: бояре делились на лучших (великих) и «боярцев». Таким уничижительным термином в летописях называли тех бояр, кто либо имел низкородное происхождение, либо совершал дурные деяния.

Позже выделился отдельный класс лучших людей среди земского населения. Их тоже назвали боярами, правда, земскими, а не княжескими, как дружинниками. В летописях земских бояр также называли городскими старейшинами.

Чем занимались бояре?

Что вменялось в постоянные обязанности членам древнерусской боярской думы?

При этом вплоть до XI в. бояре не были выделены в отдельное сословие. Стать дружинником князя, а значит и боярином, мог практически кто угодно. В древнем русском обществе в первую очередь смотрели на поступки человека, а не на его происхождение.

Формирование отдельного класса

В период государственной раздробленности XII-XV вв., с ослаблением княжеской власти, усилилась экономическая мощь бояр. Фактически, теперь бояре сами могли править собственными землями и проводить собственный политический курс.

Так, в Новгороде и Пскове был установлена настоящая боярская республика. Князей приглашали, и точно так же могли в любой момент выгнать из города. Все важные решения принимались боярским советом. Такое огромное влияние бояр на политику просто не позволяло княжеской власти окрепнуть.

В борьбе с боярами-вотчинниками (держателями собственных вотчин, т.е. земель) князья опирались на служилых бояр – свою дружину.

Со второй половины XIV в. княжеская власть начинает постепенно укрепляться. Это приводит к появлению так называемых «путных» бояр – управителей дворцового хозяйства. Они же становятся управителями отдельных территорий, отданных им «в кормление». Таких бояр называют воеводами.

C XV в., по мере централизации власти, бояре начинают утрачивать свои прежние права. Теперь боярин становится высшим чином «среди служилых людей по отечеству». Стать боярином теперь можно только по рождению, в самом крайнем и редком случае – по заслугам. Боярство дает право участвовать в заседаниях Боярской Думы и быть приближенным советником князя.

Когда в конце XV в. на Руси складывается централизованное государство, привилегии бояр-вотчинников урезаются, а власть подавляет любые попытки противодействия централизации. Самым сильным ударом по боярству стала опричнина Ивана Грозного.

В XVII в. состав боярской думы изменился. Древние знатные рода вымерли, многие потеряли прежнюю власть и богатство. Это начало размывать границы между боярством и дворянством. В итоге боярами («баринами», «барами») стали называть всех помещиков. Но звание боярина было отменено только при Петре I, уже в XVIII в.

Кто такие бояре: определение, история. Чем отличается боярин от дворянина

При слове «боярин» в голове сразу возникает образ довольно дородного мужчины в яркой парчовой шубе в пол и высокой шапке, отороченной мехом. И это понятно, ведь именно такое представление нам дает художественная литература, телевидение, кино, театр…

Однако даже само значение слова «бояре» остается загадкой, и споры среди историков и лингвистов на эту тему продолжаются до сих пор. Может быть правильней ставить вопрос, не кто, а что такое бояре?

Значение слова «боярин»

Откуда произошло слово «боярин», до сих пор остается вопросом дискуссионным как среди лингвистов, так и среди историков.

Одна из версий предполагает, что основой для словообразования могут служить такие славянские корни, как «бой» (битва) или же «болий» (большой). По другой считается, что этот термин произошел из тюрского языка и означает знатный, богатый муж.

Есть и еще одно предположение, пожалуй, более соответствующее истине, согласно которому это слово было позаимствовано у болгар. Дело в том, что в Болгарском государстве (681-1018 гг.) так называли военную аристократию, составляющую совет при царе и при этом пользующуюся привилегиями недоступными для других. Правда, это слово в оригинале звучало несколько иначе: боляре.

В любом случае ясно одно – вопрос «что такое бояре?» звучит некорректно, потому что боярами называли не какой-то предмет, а людей, причем занимающих особое, привилегированное положение в обществе.

Бояре на Руси

По упоминаниям в исторических документах стало известно, что первые бояре на Руси появились еще в Х веке, а боярство, как полноценное сословие, было сформировано уже к началу XI века. Так кто такие бояре?

По определению, бояре – это феодалы, принадлежащие к высшим слоям общества, аристократы. То есть люди, особо приближенные к князю (царю). Но прежде всего это потомки родоплеменной знати, владеющей значительными земельными территориями, а зачастую даже содержащие собственную воинскую дружину, что во времена феодальной раздробленности придавало им дополнительный вес в глазах князя.

Вплоть до конца XII века звание «боярин» было жалованным (наградным) и являлось высшим чином при дворе, позже его стали передавать по наследству.

Важные советники князя

Самые богатые, а соответственно и влиятельные русские бояре принимали активное участие в княжеской думе как советники князя. Зачастую их мнение было решающим при рассмотрении важных государственных вопросов, судебных тяжб или урегулировании междоусобиц. Кроме того, из бояр формировалась старшая дружина, управлявшая княжеским войском, при этом им позволялось распоряжаться землями, полученными во время военных захватов.

При первых князьях между боярами существовало различие. Они делились на княжеских и земских. Кто такие бояре земские, будет рассказано ниже. Что же касается княжеских бояр, то они составляли верхний иерархический слой княжеской дружины, правда, позже к ним примкнули бояре введенные и путные.

Бояре введенные и путные

Так называемые введенные бояре относились к категории феодалов, которые не могли похвастаться своей родовитостью и богатством, но тем не менее принятые (введенные) в круг избранных. Находились они при дворе для постоянной помощи князю в управлении отдельными ведомствами, составляющими дворцовую администрацию. Этот чин относился к думным, то есть его владельцы получали право принимать участие в закрытых собраниях, устраиваемых Боярской думой.

Путные бояре (дворцовые чиновники) по своему социальному статусу находились ниже бояр, которым позволялось участвовать в думских заседаниях. При княжеском дворе они занимали административные или же хозяйственные должности (постельного, конюшего, сокольничего и так далее). За исправную службу им жаловались вотчины, которые в дальнейшем могли передаваться по наследству.

На весь период, пока боярин занимал какую-либо должность, а иногда и пожизненно, ему полагалось кормление (полное содержание за счет населения).

Земские бояре

Кто такие бояре земские, отчасти понятно из их названия. То есть это были потомки той родоплеменной знати, в собственности которых находились земельные участки, доставшиеся им, как и сам титул, по наследству. В своих землях этот вид бояр имел практически неограниченную власть и влияние, что придавало им дополнительную значимость и авторитет, так как во время ведения междоусобных войн именно земское боярство со своими людьми служило серьезной опорой и поддержкой для князя.

Вдобавок к боярству в XII веке начало зарождаться новое сословие – дворянство, которому было суждено играть важную роль в жизни России вплоть до 1917 года. Но если кто такие бояре, уже понятно, то откуда взялись и кто такие дворяне, – не совсем. И в этом стоит разобраться.

Кто такие бояре и дворяне

В XII веке дворянами стали называть вольных слуг, состоящих в услужении князей или же крупных бояр, из которых и состоял их двор. Дворян за свою службу поощряли помимо денежных вознаграждений еще и земельными наделами, но без передачи их в полную собственность, то есть земля продолжала оставаться во владении князя. И лишь с XV века дворянам было предоставлено право передавать жалованные участки по наследству либо отдавать их в качестве приданного, что существенно подняло их общее положение в обществе.

Таким образом, если в XII веке бояре и дворяне могли быть связаны между собой, как хозяин и слуга соответственно, то уже к XV веку по своему социальному статусу они практически сравнялись.

С XVI века звание «боярин», которое с конца XII могло только передаваться по наследству, вновь становится чином для «служилых людей», автоматически дававшим право его владельцу посещать заседания Боярской думы.

Боярские чины

Вытеснение боярства

К концу VII века какая-либо грань между двумя сословиями вообще стала незаметной. Так как к этому времени большинство знатных родов, представлявших боярство, попросту вымерло, оставшиеся же экономически ослабли, а соответственно и утратили свою значимость, при этом нетитулованные бояре наряду с дворянами, наоборот, укрепляли свои позиции.

Окончательный крах боярства случился при Петре I. Царь и бояре находились в постоянном противоречии, которые в итоге привели к упразднению Боярской думы. По сути, боярство, как сословие, прекратило свое существование.

Но до той поры потомственные бояре и дворяне сосуществовали параллельно. И те и другие служили при дворе и выполняли практически одни и те же функции, поэтому на том, чем отличается боярин от дворянина, следует остановиться подробнее. Ведь в некоторых моментах разница была существенной.

Чем отличается боярин от дворянина

Последние бояре на Руси

Несмотря на то, что при Петре I боярства не стало, само звание боярин формально еще существовало, и уже c начала XVIII его удостоились еще четыре человека: граф Апраксин, Ю. Ф. Шаховской, П. И. Бутурлин и С. П. Нелединский-Мелецкий.

История боярства закончилась в 1750 году, со смертью последнего русского боярина – князя И. Ю. Трубецкого.

Московские бояре — великие интриганы и отравители

Сподвижники великого князя

В допетровской России бояре играли в государственном управлении исключительную роль. Они формировали государев двор и Боярскую думу (это и высшая после царя судебная инстанция, и законодательный орган, и совет монарха), из числа бояр назначали приказных чиновников, полководцев и судей, царёвых слуг и телохранителей, дипломатов и казначеев. Они были сподвижниками великого князя, но нередко и его смертельными недругами. Правители Руси — извечные заложники знати.

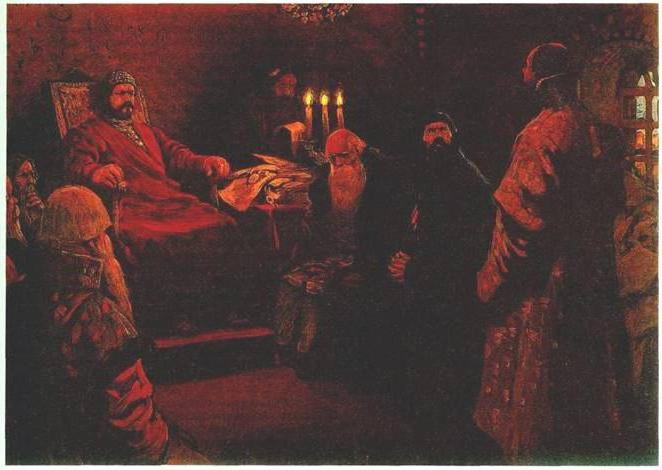

«Боярская дума», 1907. С. В. Иванов. Источник: nevsepic.com.ua

Разумеется, каждый боярский клан стремился влиять на царя, а лучше —породниться с ним, чтобы снискать, как выразился однажды дореволюционный историк Иван Забелин, «боярские почести и корысти». Когда на кону великие богатства, в ход идут любые средства. Боярские конфликты, заговоры и «разборки» — практически перманентное явление и даже суть русской политической жизни. Глинские против Шуйских, Шуйские против Годуновых, Годуновы против Романовых… Самые знатные боярские династии боролись за престол или место подле трона, бояре рангом ниже не менее яростно враждовали за свои места в служебной иерархии Московского царства.

Боярские войны

Вражда разгоралась с особенной силой в периоды ослабления монаршей власти. После смерти Василия III регентом при малолетнем Иване IV стала вдова великого князя Елена Глинская. Началось «боярское правление», которое продлилось несколько лет, с арестов и убийств. Сначала арестовали брата умершего князя Юрия, которого поместили в башню и там заморили голодом. Так же от голода в заточении по приказу Елены вскоре умер Андрей Старицкий — второй брат её почившего мужа. В 1538 г. погибла сама Елена — ходили слухи, что её умертвили Шуйские. Как выяснили криминалисты уже в начале 21-го века, останки царицы содержат огромное количество ртути, свинца, мышьяка и селена! Только её похоронили, боярин Михаил Глинский заточил и умертвил фаворита и любовника Елены — боярина Ивана Фёдоровича Овчину-Оболенского.

«Боярышня». К. Е. Маковский. Источник: wikimedia.org

После этого бояре Бельские и Шуйские увлеклись борьбой друг с другом. Сначала торжествовал Иван Бельский, но затем Шуйские его сослали и убили. Пока Иван IV оставался слишком юн, с ним не считались. Великого князя даже забывали вовремя покормить, что он потом припоминал, когда боролся с боярской изменой. Интриги, казни и убийства были обычным делом при дворе, но Иван наконец повзрослел, отомстил обидчикам и лишил Шуйских их власти. Боярина Андрея Михайловича Шуйского в 1543 г. убили псари, после чего знать наконец вспомнила, кто ими правит и что такое послушание.

Из письма Ивана IV Грозного Андрею Курбскому о поведении бояр в период его детства: «Всё расхитили лукавым умыслом, будто детям боярским на жалование, а между тем всё себе взяли; из казны отца нашего и деда наковали себе сосудов золотых и серебряных, написали на них имена своих родителей, как будто бы это было наследованное добро… Потом на города и села наскочили и без милости пограбили жителей, а какие пакости от них были соседям, и исчислить нельзя; подчинённых всех сделали себе рабами, а рабов своих сделали вельможами; думали, что правят и строят, а вместо этого везде было только неправды и не строения, мзду безмерную отовсюду брали, всё говорили и делали по мзде» (орфография и пунктуация источника сохранены).

«Царь Борис Годунов». С. Н. Присекин. Источник: ru. wikipedia.org

Смутное время — раздолье боярского тщеславия. То на высоте Василий Шуйский, то его свергают, то бояре за Лжедмитрия, то убивают его, то правят сами. Боярские конфликты не прекращались и весь 17-й век, даже когда воцарились Романовы. На трон серьёзных посягательств уже не было, но за влияние на царей бояре отчаянно дрались по-прежнему. Михаил Романов с самого начала вынужден был заявить, что править станет «мысля о всех делах с боярами». В думе сидели родственники царя и царицы и наиболее родовитые придворные. При Алексее Михайловиче особое влияние имели отдельные аристократы — Б. И. Морозов, например, А. Матвеев, Ю. Ромодановский; при Фёдоре Алексеевиче — бояре Языков и Лихачёв.

Постепенно Боярская дума теряет своё значение. Цари ещё со времён Ивана Грозного стремились стать подлинными самодержцами и ограничить притязания аристократии. К середине 17-го века для этого сложились предпосылки. Алексей Михайлович лишил думу права по своей воле выносить постановления, которые имеют силу закона, прекратились Земские соборы. Пётр I и вовсе перестал жаловать боярство и думные чины, и дума «вымерла». Править «по старине» монарх не желал. Место бояр занимали дворяне, лично преданные и обязанные царю (а не славе своего рода и наследным землям). Старые московские органы управления государством сменили новые петербургские. Вместе с боярством ушли в прошлое и боярские интриги. Впрочем, дворяне оказались не менее корыстолюбивым и притязательным сословием.

Боярство: блеск и нищета древней русской знати

Боярская дума пятисотлетней давности чем-то походила на нынешнюю Государственную.

Представителей родовой знати в южнославянских землях стали называть боярами или балярами ещё в середине первого тысячелетия. Учёные до сих пор спорят о происхождении этого слова. Одни считают, что термин имеет славянские корни и восходит к «бой» или «большой». Другие настаивают, что слово тюркского происхождения. Третьи — что оно пришло к славянам из Скандинавии. Как бы то ни было, но во времена Киевской Руси боярами называли тех, кто командовал княжеской дружиной. Войны тогда велись почти непрерывно, и даже в редкие мирные передышки княжеские бояре, как величали этих воевод, являлись ближайшими советчиками князя.

Существовали и так называемые земские бояре — самые знатные люди княжества. Однако значение этого сословия почти во всех русских землях, за исключением Новгорода и Пскова, быстро сошло на нет, и боярами стали называть только ближайшее окружение князя.

Бояре на Руси

Бояре были почти полным древнерусским аналогом западноевропейских феодалов. Они служили князю, как французские маркизы своим королям. Бояре имели собственные владения, где были полновластными хозяевами, и вассалов, которые служили им, как немецкие бароны — графу. Когда Киевская Русь стала дробиться на мелкие княжества, у бояр появилось право отъезда: если им чем-то не нравился собственный князь, они могли поехать служить соседнему правителю, при этом их прежние земли сохранялись в полной собственности.

В период феодальной раздробленности значение княжеских бояр резко возросло. Там, где князья были сильнее, они держали своих вассалов в узде, поощряя верных людей щедрыми подачками. В других княжествах бояре брали верх, правили и обогащались без посторонней помощи.

В этот период усилилась роль и боярских дум. Теперь эти коллегиальные органы уже не только давали князю советы, но и принимали важные решения по военным, экономическим и политическим вопросам, которые монарх лишь визировал, иногда под явным принуждением. А куда ему было деваться? Общая площадь владений всех членов думы часто превышала владения самого князя, а это значило, что и вассалов у них больше, и войско в случае конфликта они смогут выставить такое, что княжеская дружина с ним просто не совладает. В таких княжествах (примерами могут служить Минское, Черниговское или Муромо-Рязанское) бояре держали своих князей в чёрном теле, контролируя каждый их шаг.

Особая роль была у бояр в Новгороде и Пскове. Формальной власти они не имели — все важные решения принимало вече. Однако то, какие вопросы выносить на эти собрания горожан, решал совет бояр, куда входили знатнейшие и богатейшие граждане. Интересно, что большинство бояр сколотило состояние за счёт ростовщичества — они ссужали купцам капиталы под солидный процент. В случае военных конфликтов бояре командовали войсковыми подразделениями и чаще всего вели себя в сражениях очень храбро.

В пору монгольского нашествия и последовавшего за ним ига роль русских бояр изменилась не сильно. Во время нападения на города они отважно сражались с захватчиками. Множество бояр полегло в сражениях.

На северо-востоке Руси отношения князей и бояр ещё с домонгольских времен складывались несколько иначе, чем на юге и западе. В этих краях князь считался хозяином всех земель. Уделы своим дружинникам и советникам он давал во временное пользование в качестве награды за верную службу. Бояре фактически работали на своего господина. Он поручал им различные сферы жизни княжества и своего двора. Эти занятия назывались «путями», а бояре, на которых возлагалась ответственность за них, — «путными». Такие бояре занимали должности конюшенных (фактически министр транспорта и путей сообщения в одном лице), постельничих (первыми информировали князя обо всех событиях), чашников, сокольничих при княжеском дворе. Самые приближённые путные бояре входили в думу.

С ростом влияния Московского княжества бояр в нём становилось всё больше — на службу к богатому и всё более могущественному правителю отъезжали бояре из ближних и дальних регионов. Хозяева Москвы приветствовали этот процесс, так как он ослаблял их конкурентов. К концу правления Дмитрия Донского бояр при его дворе развелось столько, что в их среде началось расслоение. Те, кто не мог доказать свою значимость с помощью ума, храбрости или других важных качеств, смешивались с обычными дворянами. Думу составляли лишь самые родовитые мужи и те, кто мог быть действительно полезен в управлении государством. При этом шанс стать членом думы появлялся у людей не знатных. Известны случаи, когда боярами за особые заслуги становились даже купцы, что было немыслимо в прежние века.

Василий III и московские бояре принимают крымского посла. Источник: wikimedia.org

Когда Москва поглотила большинство русских княжеств, её правители начали ограничивать права боярства. Теперь старинное право на отъезд уже не отвечало княжеским интересам, и Иван III его попросту отменил. Одновременно с этим исчезла возможность укрыться от княжеского гнева в своих владениях — власть великого князя распространилась и на них.

Закат древних чинов

Влияние и экономическая мощь боярских родов сильно ослабли во время правления Ивана Грозного.

Сидение Михаила Фёдоровича с боярами. А. П. Рябушкин, 1893. Источник: Третьяковская галерея

В Смутное время Боярская дума пыталась обезопасить через ограничение власти монарха. Царь Василий Шуйский в 1606 году даже крест целовал, что будет во всех делах советоваться с думой. Неудивительно, ведь он сам был представителем одной из древнейших боярских фамилий. Впрочем, его правление продолжалось всего четыре года, после чего к власти уже официально пришли бояре. Эпоха так называемой Семибоярщины длилась менее двух лет. Люди, кичившиеся тем, что они самые знатные в России, оказались неважными правителями государства.

При первых Романовых родовитое боярство становилось всё менее заметным в руководстве страной. Всё больше мест в думе занимали люди, попавшие туда не по знатности, а из-за того, что они были родственниками очередной царицы. Так, фактически через постель стали боярами Стрешневы, Нарышкины, Милославские. Гораздо более важное место в думе занимали люди, получившие боярский чин за реальные заслуги в деле государственного управления. При царе Алексее Михайловиче боярские чины получили такие худородные, но заметные в истории России люди, как Афанасий Ордин-Нащокин и Артамон Матвеев. Большинство же потомков древних фамилий беднели и становились трудноотличимыми от обычных дворян.

Окончательно подорвала древние устои боярства отмена в 1682 году местничества — системы, когда на высшие государственные должности назначались не самые достойные, а самые знатные претенденты. В начале правления Петра I одряхлевшее боярство уже было явным анахронизмом. Пётр Алексеевич формально не отменил этот титул и даже пожаловал его троим придворным. Однако это было скорее данью традициям, а не признанием заслуг. Руководили государством при Петре люди, которых он сам примечал и выдвигал, обращая мало внимания на их происхождение.

Последний раз в истории боярским чином наградила дворянина Степана Нелединского-Мелецкого Екатерина I, а когда в 1750 году умер князь Иван Трубецкой, носивший боярский чин более 60 лет, слово «боярин» окончательно исчезло из российской истории. В русском языке оно, однако, осталось, трансформировавшись в слово «барин».