Доклад Добрыня Никитич 5 класс сообщение

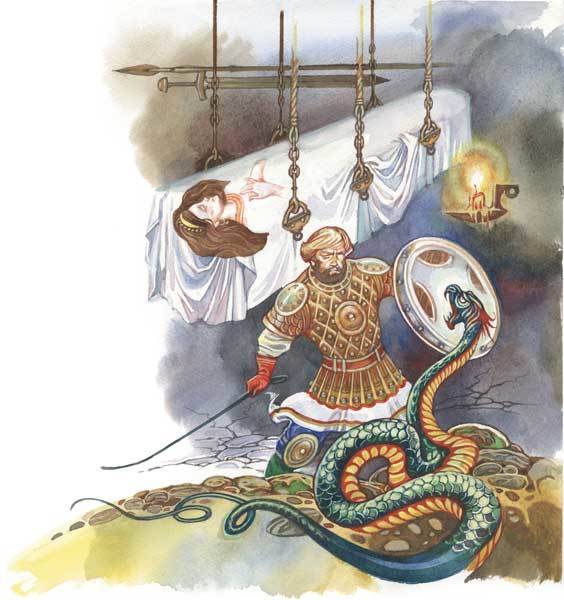

Самые известные летописи о великом былинном герое — это «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Добрыня и Дунай – сваты», «Добрыня Никитич и Василий Казимирович».

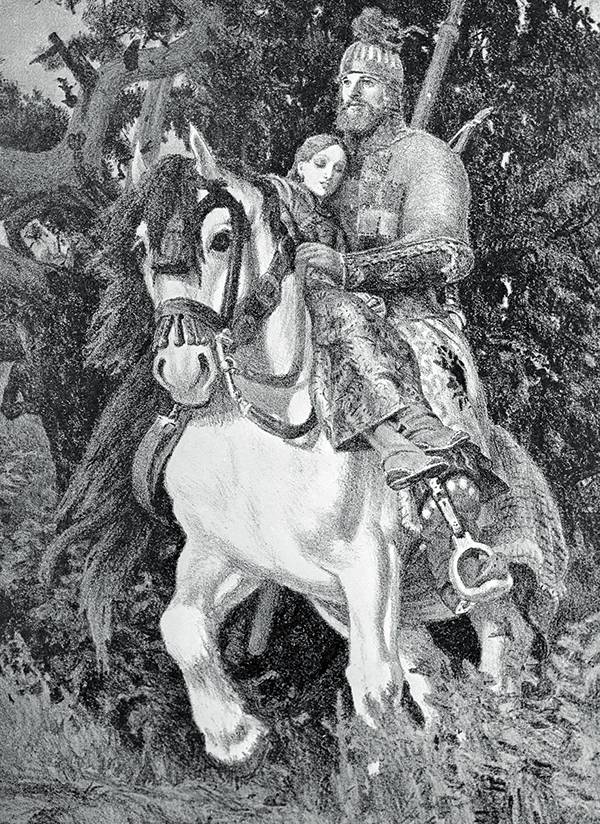

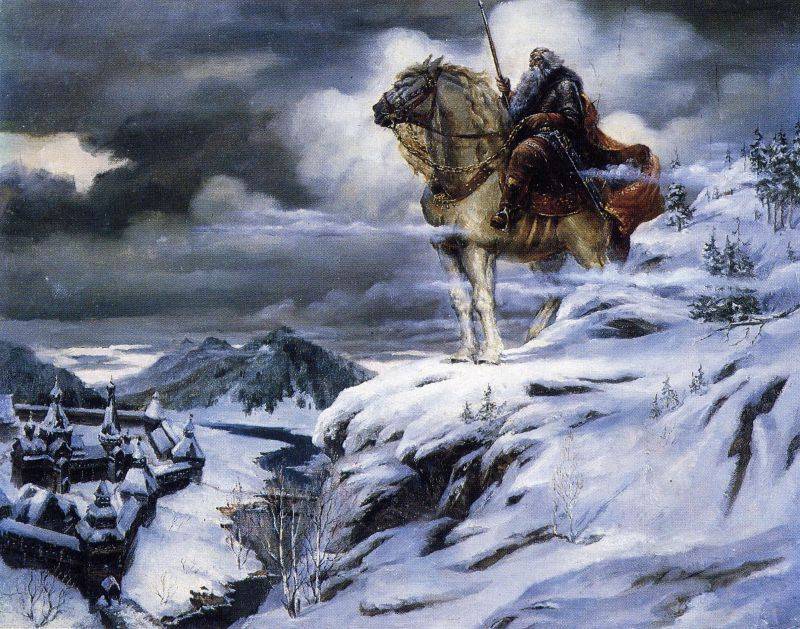

Также у богатыря был преданный скакун. Вороной жеребец, отважный и смелый товарищ.

Целых двенадцать лет после свадьбы богатырь странствовал, а когда приехал домой, Настя выходила за Алёшу Поповича. Алёша наврал, что супруг ее умер в бою. Добрыня же приехал в день свадьбы и расстроил ее.

Герой сказаний Добрыня Никитич погиб в битве за городом Капка в 12 веке. Похоронен богатырь в кургане, который назван его именем.

Доклад №2

Богат фольклор русский на героев, и звались воины – русичи, герои сказаний давних, отважными богатырями. Одним из них был Добрыня Никитич, одаренный, образованный и не лишенный смекалки, сын рязанского воеводы Никиты. Считается, что у Добрыни были реальные прототипы, в том числе и дядя князя Владимира, однако данный факт довольно сложно подтвердить.

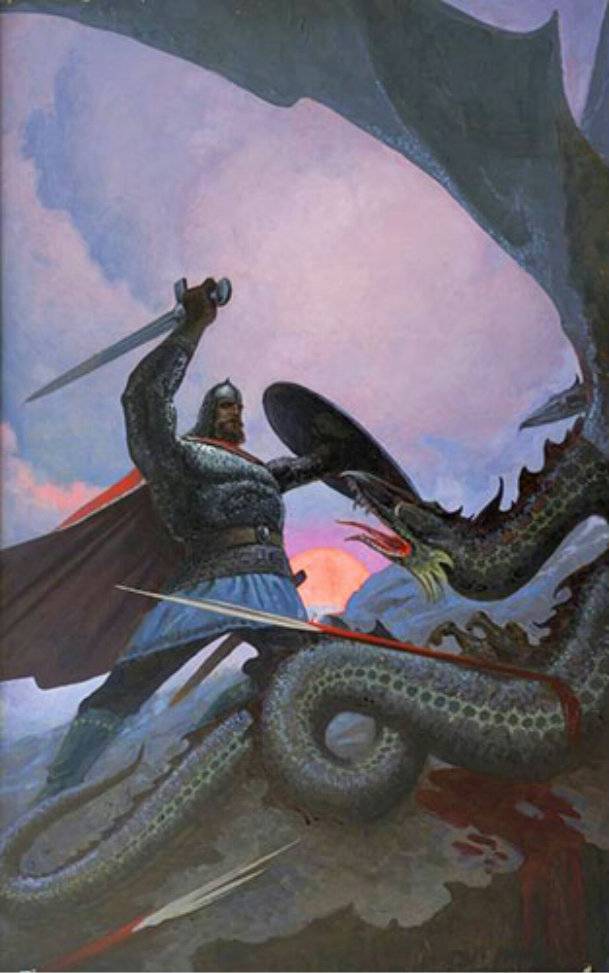

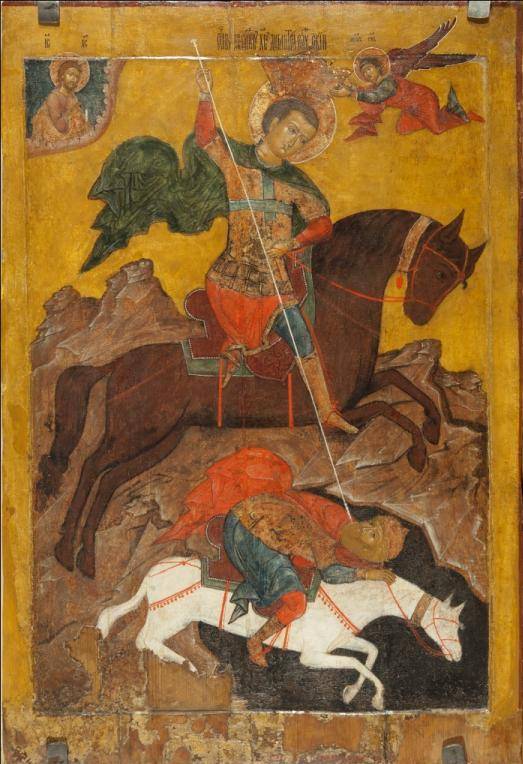

Согласно былинам, богатырь славился не только физической силой, но и был не обделен умом, знал 12 языков, в том числе – язык птичий. Добрыню часто называют «змееборцем», и количество его подвигов намного больше, нежели известная всем история со Змеем Горынычем. Из 53 былин данный герой указывается минимум в шести, причем в большинстве из них ему приписывается борьба именно со всевозможного рода змеями.

Отдельного внимания заслуживает поединок Добрыни с Ильей Муромцем, а также Дунаем Ивановичем. Нередко данный герой сравнивается с вышеупомянутыми персонажами, а также выносится в знаменитой «тройке» богатырей, включающей в себя самого Добрыню, вышеупомянутого Илью Муромца и Алешу Поповича.

Что касается прообраза, большинство источников склоняются к тому, что Добрыня писан с родственника князя Владимира Святославовича, что имеет под собой логическую и историческую подоплеку. Мало того, что богатырь является бесстрашным и искусным воином, в некоторых участниках он описывается как хороший сват, однако каких-либо весомых подтверждений этому нет.

Мало кто знает, но в честь богатыря Добрыни Никитича даже названы гора и остров, также он является героем нескольких опер, а также фильмов, мультфильмов, последний из которых вышел относительно недавно, в 2017-году. Нередко образ этого богатыря характеризуется с мощью, смелостью и отвагой, а также с недюжинной физической силой, коей обладали представители сего сословия.

В произведениях Добрыня нередко отправляется по поручениям батюшки – князя, но впоследствии обстоятельства разворачиваются так, что герой находит гораздо большее количество приключений, нежели предполагалось поначалу. Многие люди считают, что человек, очень сильный физически, неспособен к какому- либо внятному и логическому мышлению, однако в случае с Добрыней это не так – эпос воспевает не только его физические достоинства, но и острый ум, благодаря которому он и является «любимчиком» князя.

Не суть важно, существовал ли богатырь в реальности либо это все вымысел, ведь наверняка существовало множество прообразов, которые, сплетаясь в один, образуют незыблемую стать отважного воина и защитника нашего народа.

Добрыня Никитич

Популярные темы сообщений

Египет до теперешнего времени хранит много тайн. Государство, имеющее богатейшую историю, которую до сих пор пытаются познать историки и ученые. Данное государство всегда придерживалось модели правления, в которой правитель имел абсолютное влияние

Природа запаслась большим запасом кактусов, которые смогли приспособиться выжить, казалось бы, в достаточно трудных климатических условиях. Человеку известно огромное количество самых разнообразных видов этого растения. Они могут жить долгие

Готовые сочинения по былинам. 5 6 классы

На уроках литературы вы знакомитесь с произведениями устного народного творчества. Один из самых сложных жанров фольклора – былины. У вас часто возникают трудности в изучении этих произведений – особенно в написании сочинений. Нынешнему школьнику непросто понять мир старинных былин и чувства, которые древнерусский сказитель вкладывал в них. В тексте былин всегда встречается много слов и образов, которые в умах и сердцах наших далёких предков вызывали яркие впечатления и горячие отклики, а современному человеку их необходимо пояснять.

Эта книга поможет вам легко выполнить самые различные задания учителя: найти постоянные эпитеты в тексте былины, дать сравнительную характеристику персонажей, ответить на вопросы по содержанию произведения, подобрать пословицы на заданную тему и объяснить их происхождение и, конечно же, написать отличное сочинение.

На темы, которые предлагает школьная программа, в книге представлены уже готовые сочинения. Но вам, друзья, всё-таки предстоит самостоятельно поработать с предложенными текстами: отобрать нужную информацию и выразить личные впечатления.

В текстах вы найдёте все необходимые учебные материалы, а также интересную познавательную информацию. Вы узнаете, когда появились былины, кто их создавал, о чём они рассказывали. Мы надеемся, что вам станут понятнее и ближе герои былин – русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Микула Селянинович, Садко, Вольга. Знаете ли вы, например, что у многих из них были реальные прототипы – наши далёкие предки?

Постарайтесь не только успешно и грамотно использовать в выполнении домашних заданий все предложенные в книге материалы, но также пополнить свой общеобразовательный запас.

Желаем вам успехов в учёбе!

Былины – песни о старине 1

О чём рассказывают древние былины 1

Былина как художественное произведение 2

Былинные богатыри 2

На богатырской заставе 3

Старший былинный богатырь Илья Муромец 3

Славный русский богатырь Добрыня Никитич 4

Славный богатырь Алёша Попович и Тугарин Змеевич 4

Что рассказала древняя былина о новгородском купце Садко 4

Микула Селянинович – собирательный образ русского земледельца 5

Пословица – произведение устного народного творчества 6

Валентина Крутецкая

Готовые сочинения по былинам. 5–6 классы

Дорогие ребята!

На уроках литературы вы знакомитесь с произведениями устного народного творчества. Один из самых сложных жанров фольклора – былины. У вас часто возникают трудности в изучении этих произведений – особенно в написании сочинений. Нынешнему школьнику непросто понять мир старинных былин и чувства, которые древнерусский сказитель вкладывал в них. В тексте былин всегда встречается много слов и образов, которые в умах и сердцах наших далёких предков вызывали яркие впечатления и горячие отклики, а современному человеку их необходимо пояснять.

Эта книга поможет вам легко выполнить самые различные задания учителя: найти постоянные эпитеты в тексте былины, дать сравнительную характеристику персонажей, ответить на вопросы по содержанию произведения, подобрать пословицы на заданную тему и объяснить их происхождение и, конечно же, написать отличное сочинение.

На темы, которые предлагает школьная программа, в книге представлены уже готовые сочинения. Но вам, друзья, всё-таки предстоит самостоятельно поработать с предложенными текстами: отобрать нужную информацию и выразить личные впечатления.

В текстах вы найдёте все необходимые учебные материалы, а также интересную познавательную информацию. Вы узнаете, когда появились былины, кто их создавал, о чём они рассказывали. Мы надеемся, что вам станут понятнее и ближе герои былин – русские богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Микула Селянинович, Садко, Вольга. Знаете ли вы, например, что у многих из них были реальные прототипы – наши далёкие предки?

Постарайтесь не только успешно и грамотно использовать в выполнении домашних заданий все предложенные в книге материалы, но также пополнить свой общеобразовательный запас.

Желаем вам успехов в учёбе!

Былины – песни о старине

Былины – это русские народные песни-сказания о богатырях. Они начали создаваться в Древней Руси в ХI – ХII веках. Тогда они назывались стари́нами, то есть песнями о старине. Древнерусские певцы-сказители брали в руки гусли яровчатые (звонкие) и под их аккомпанемент нараспев исполняли старинушки, в которых рассказывалось о славном прошлом родной земли, о её защитниках – героях-богатырях. Слово былина появилось гораздо позднее – только в ХIХ веке.

Былину невозможно спутать ни с каким другим жанром устного народного творчества. У неё – особый ритм и строй. Это нечто среднее между пением и рассказыванием. Торжественность тона в былине часто сочетается с живыми разговорными интонациями. Сказитель здесь – главное лицо. Каждый человек мог пересказать содержание услышанной однажды былины. Но не каждый мог стать её исполнителем.

Древний сказитель – это и артист, и музыкант, и певец, и поэт. Он должен был не только запомнить огромное эпическое содержание былины, но и каждый раз пропеть ее по-новому. Сказители никогда не повторяли механически заученных вариантов, не были простыми исполнителями. Они были настоящими творцами – в каждом исполнении умели находить новые краски. Каждый раз былина как бы заново складывалась в устах певца перед новыми слушателями. Поэтому и петь былины брались не все.

Интересно изобразили древних сказителей художники Виктор Васнецов и Илья Глазунов. Обе картины называются одинаково: «Боян» – то есть древнерусский певец и сказитель, «песнотворец». Мы видим на картинах мудрых старцев с гуслями в руках. Они изображены в момент исполнения былинных песен.

На протяжении долгих веков былины хранились в памяти народной и передавались из уст в уста – от старого сказителя к молодому. А записаны они были только в ХVIII веке.

Действие большинства былин происходит в период существования единого Древнерусского государства. Его столицей был Киев, поэтому позже появилось название – Киевская Русь. Москва в те далёкие времена была всего лишь маленьким поселением и не играла значительной роли в жизни государства. В то время на Руси влиятельными и крупными городами были Киев и Новгород. Поэтому чаще всего в былинах упоминаются именно эти два города. И события разворачиваются тоже здесь. Действие самых известных былин происходит во времена правления Владимира Красное Солнышко. Он был великим князем Киевским больше 35 лет – до 1015 года. Именно при нём произошло Крещение Руси, и христианство стало государственной религией.

Самые известные из всех былин – героические былины. Они изображают воинов-богатырей, сражающихся с врагами и нечистью за святую Русь. Три главных русских богатыря действуют в них: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Главная идея, проходящая через всё былинное творчество, – идея защиты русской земли.

О чём рассказывают древние былины

На вопрос, когда появилась та или иная былина, ответить очень трудно. Былины складывались постепенно. Каждая эпоха вносила в них свои черты и поправки. Поэтому в любой былине есть и очень древние, и более поздние детали. В них порой соединяются персонажи, жившие в разных столетиях, смешиваются события, происходившие в разных местах и в разное время. Но, несмотря на это, каждая былина – это законченное художественное произведение со своей идеей и своим смыслом.

Основой, на которой создавались былины, конечно, являлась жизнь русского народа. Но история не отражается в былинах буквально, как в учебнике. Об историческом событии в былине рассказывалось так, чтобы слушатели почувствовали гордость за свою родину и её славных защитников.

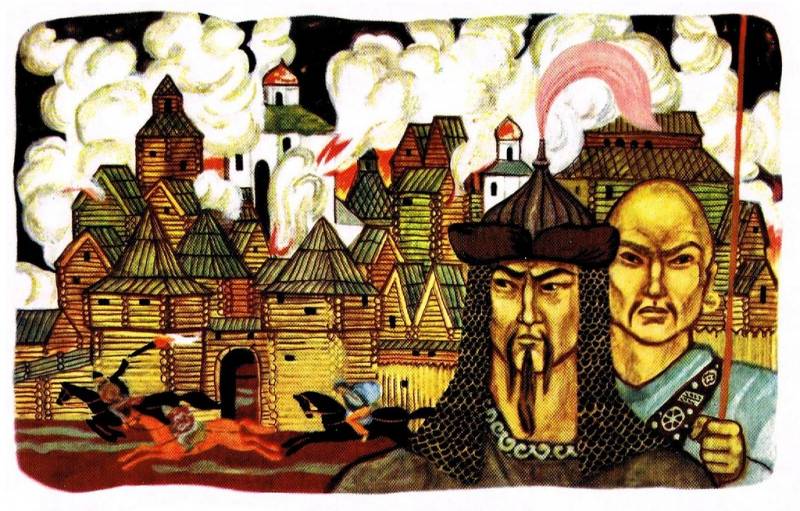

В эпоху, когда Русь была раздроблена на множество удельных княжеств и ослаблена междоусобными войнами, когда князья думали лишь о своём куске земли, былины повествовали не об этом тяжёлом для страны времени. Они воспевали единое и могучее Киевское государство. Все вместе былины показывали, какой должна быть святая Русь, какими должны быть русские князья, как должны защищать свою землю, свободу и независимость русские воины.

Центральной идеей, проходящей через всё былинное творчество, можно назвать идею защиты родной земли. Русские богатыри стоят на богатырской заставе, охраняют стольный град Киев и побеждают врагов: Соловья-разбойника, Идолище Поганое, Змея Горыныча, Тугарина Змеевича.

Описание Ильи Муромца в былинах

Герой сказаний был могучим богатырем, наделенным чувством собственного достоинства, верным слову и долгу. Свою силу он обрел не сразу. В былинах говорится, что до 33 лет Илья тяжело болел и лежал прикованным к постели в родительском доме в маленьком селе Карачарово возле города Мурома. Его чудесным образом исцелили 3 старца-странника и дали ему невероятную силу. Целителям его сила даже показалось чрезмерной, им пришлось ее уменьшить.

После этого старцы наказали богатырю отправиться на служение к князю Владимиру в Киев и предсказали, какое великое будущее его ожидает. Так начинается история побед героя над врагами:

В сказаниях дается описание внешности богатыря. Он высокий, ростом больше 180 см, и имел могучее телосложение. У него было доброе мужественное лицо с крупными чертами, светло-русые кудрявые волосы, острый взгляд из-под черных бровей, борода с проседью.

На одетом богатыре следующие доспехи:

Внутренний мир героя

Чтобы составить характеристику Ильи-Муромца для 4 класса, необходимо знать особенности его личности. Дух богатыря не ослабили годы, проведенные в постели. Наоборот, они воспитали в нём такие качества, как терпение, стойкость, выносливость, способность переносить боль.

Былины описывают героя как отважного воина, не жалеющего своей жизни в борьбе с врагами Отечества. Он защищал простой народ от набегов кочевников. Это был человек спокойного характера, уверенный в себе, сильный не только телом, но и духом. У героя никогда не было ни жены, ни возлюбленной, и это не удивительно: вся его сила без остатка была направлена на защиту Руси. Князь Владимир оценил мужество и боевые качества Ильи Муромца. Он сделал его старшим над своими богатырями, и герой стал охранять русские рубежи от врагов.

Богатырь был не только могучим воином, но и верующим христианином. В былинах четко обозначена его цель: защищать Русь святую и веру православную.

Отправляясь на подвиги, Илья просил христианского благословения у родителей. После 50 лет, страдая от тяжелых ран, он постригся в монахи и ушел в монастырь.

Ратные подвиги богатыря

В былинах описывается множество подвигов героя. Первые из них он совершил по пути в Киев. На подъезде к Чернигову Илья победил огромное войско кочевников, осадивших город. Жители Чернигова предложили ему занять место воеводы, но богатырь отказался: его в цель заключалась не в достижении почестей, а в бескорыстном служении Родине.

Его предупреждают, что по дороге в Киев его ожидает опасность — Соловей-разбойник. Но герой не хочет выбирать безопасный путь, он отправляется, чтобы сразить злодея. Увидев Илью, Соловей начинает свистеть с невероятной силой, так что даже богатырский конь отступает. Но герой прикрикивает на своего четвероногого друга и отважно вступает в битву с разбойником. Герой пускает стрелу и ранит врага, а затем привозит его в Киев, к князю Владимиру.

Другой известный подвиг героя — сражение с Идолищем Поганым. В этой былине Илья возвращается с побывки из дома в Киев (по другой версии — едет в Царьград) и встречает знакомого странника. Тот рассказывает герою, что в городе засел Идолище Поганый со своим войском, а князь Владимир (император Константин) работает у него на кухне. Илья меняется со старцем одеждой и проникает к Идолищу. Тот принимает его за калику (странника) и начинает расспрашивать о богатыре Илье Муромце.

Злодея интересует, много ли богатырь ест. «Калика» отвечает, что аппетит у него небольшой. Цитатная характеристика умеренности героя: «стакан пива да кусок хлеба на обед». Идолище начинает потешаться надо Ильёй, а «калика» отвечает, что его корова ела много, да потом лопнула. Возмущенный Идолище бросает в Илью кинжал, но герой убивает врага своей шапкой. Затем он выскакивает на улицу и начинает крушить татар. Богатырь прогоняет вражью силу и освобождает Киев и князя Владимира.

Былины подчеркивают, что Илья, хотя и был могучим богатырем, никогда не хвастался своими победами и не выставлял их напоказ. Нередко он отпускал побежденного врага, если не было приказа его уничтожить.

Милость к поверженному недругу отслеживается и в описаниях подвигов других богатырей. Впоследствии это стало считаться традиционным поведением русского воина-защитника.

Образ в истории и искусстве

Сказание о подвигах богатыря пользовались огромной популярностью в Древней Руси. Имя Ильи Русского упоминается и в скандинавском эпосе. Хотя герой не был упомянут в летописях, его мощи в Киево-Печерской лавре говорят о том, что это был реальный человек. Историки считают, что он жил во времена Владимира Мономаха.

Первое краткое письменное сообщение о нем, как о человеке большой физической силы, оставил посол Римско-Германской империи Ласотта в своих записках 1594 года. Он посетил Киево-Печерскую лавру в и услышал историю об Илье Муромце.

Образ русского богатыря, защищающего родину, выражен не только в литературе. Его отвага и доблесть нашли отображение в искусстве, архитектуре, музыке. Такие великие художники, как Врубель, Васнецов, Рябушкин изобразили героя в своих картинах.

Памятники Илье Муромцу украшают город Муром, Екатеринбург, Ижевск. Его подвиги отображены в художественных и мультипликационных фильмах знаменитых режиссеров.

Все это позволяет описать характер и внешность героя, чтобы раскрыть его личность в школьных сочинениях.

Герои былин и их возможные прототипы

Ещё со времени появления «Сборника Кирши Данилова» (первых записей русских былин) идут ожесточённые споры о возможности или невозможности соотнесения этих текстов с какими-то реальными историческими событиями.

Прежде всего, пожалуй, определимся с терминами: что именно следует считать былиной, и в чём отличие былины от сказки. И существует ли принципиально различие: быть может, былина – это всего лишь разновидность героической сказки?

Былины и сказки

Само слово «былина» прямо указывает на понятие «быль». Это не вызывает сомнений, но и не является доказательством реальности используемых в жанре сюжетов и их героев. Речь идёт о том, что на первом этапе и сами сказители, и их слушатели верили в реальность событий, о которых шла речь в этих рассказах. В этом и было принципиальное отличие былины от сказки, которая изначально воспринималась всеми, как вымысел. Былина же подавалась как повествование о старых временах, когда могли случаться вещи, в настоящем совершенно невозможные. И лишь позже, с появлением в них явно фантастических сюжетов, былины многими стали восприниматься как героические сказки.

Подтверждением этого предположения может служить, например, «Слово о полку Игореве»: его автор сразу предупреждает читателей, что свою «песнь» он начинает «по былинам сего времени», а не «по замышлению Бояню». Отдавая дань уважения этому поэту, он явно намекает, что произведения Бояна, в отличие от его собственного, – плод поэтического вдохновения и авторской фантазии.

Но почему же «былина» вдруг стала чуть ли не синонимом сказки? За это надо сказать «спасибо» первым исследователям русского фольклора, которые в середине XIX века почему-то назвали этим словом «старины» – песни-рассказы об очень давних временах, то есть, старине, записанные на русском Севере.

В современном значении слово «былина» используется как филологический термин, обозначающий народные песни с определенным содержанием и специфической художественной формой.

«Общий» и «исторический» подходы в изучении героических былин

Наиболее ожесточенные споры у исследователей вызывают «героические былины», где рассказывается о богатырях, сражающихся с врагами Руси, которые порой предстают в облике различных чудовищ. Описываются также ссоры богатырей, их поединки между собой и даже выступления против несправедливого князя. Существуют два подхода трактовки данных сюжетов и персонажей, и, соответственно, исследователи разделились на два лагеря.

Сторонники общего подхода к эпосу как к отражению процессов, происходящих в обществе на разных стадиях его развития, склонны видеть здесь отголоски обычаев глубокой древности. По их мнению, героические былины сохраняют смутные воспоминания об анимистических верованиях, борьбе за охотничьи угодья и постепенном переходе к земледелию, о становлении раннефеодального государства.

Исследователи, исповедующие «исторический подход» среди фантастического повествования пытаются выделить реальные детали и даже связать их с конкретными фактами, зафиксированными в исторических источниках.

При этом исследователи обеих школ рассматривают в своих работах только подходящие им факты, объявляя «ненужные» «наносными» или «позднейшими».

Князь и крестьянин

Оба подхода к изучению былин имеют свои достоинства и недостатки. Так, скажем, противопоставление Вольги (Волха) Всеславича (иногда – Святославовича) и Микулы Селяниновича первая группа авторов интерпретирует как противоречие между охотником и земледельцем, либо рассматривают в качестве конфликта свободного крестьянина с феодалом.

А исследователи исторической школы пытаются отождествить Вольгу с реально существовавшими князьями – некоторые с Вещим Олегом, но большинство, конечно же, – с Всеславом Полоцким. Именно за этим князем на Руси закрепилась репутация колдуна и чародея. Утверждалось даже, что родился Всеслав от «волхвования», а в год его рождения было на Руси «знаменье Змиево на небесах». В 1092 г., в период правления Всеслава, и вовсе пошли чудеса, о которых впору снимать фильмы ужасов. Нестор сообщает (адаптация цитаты на современный русский язык):

Обычно данное происшествие объясняют эпидемией какой-то болезни, поразившей Полоцк. Однако следует признать, что данное описание «мора» выглядит очень уж аллегорично, ничего подобного более не встречается на страницах летописей. Быть может, под видом «навиев» действовала какая-то особо дерзкая шайка разбойников? Вспомним знаменитых «попрыгунчиков» (их называли ещё и «живыми покойниками») послереволюционного Петрограда. Или, как вариант, – тайная операция самого Всеслава, который мог вот таким образом расправиться в тот год с недовольными горожанами и политическими противниками, а виновными «назначить» бесов.

А вот как изображены эти «навии» на страницах Радзивилловской летописи (конец XV века, хранится в Библиотеке Академии Наук в Санкт-Петербурге):

В магические способности Всеслава верил и автор «Слова о полку Игореве». Он еще помнил рассказы о том, что в минуту опасности Всеслав мог исчезать, окутавшись синей мглой, и появиться в другом месте. Кроме того, он, якобы, умел превращаться в волка: «Скакнул волком до Немиги с Дудуток». В облике волка он мог за одну ночь добраться от Киева до Тьмуторокани (на берегу Керченского пролива): «Всеслав-князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам в ночи волком рыскал: из Киева дорыскивал до петухов Тьмутороканя».

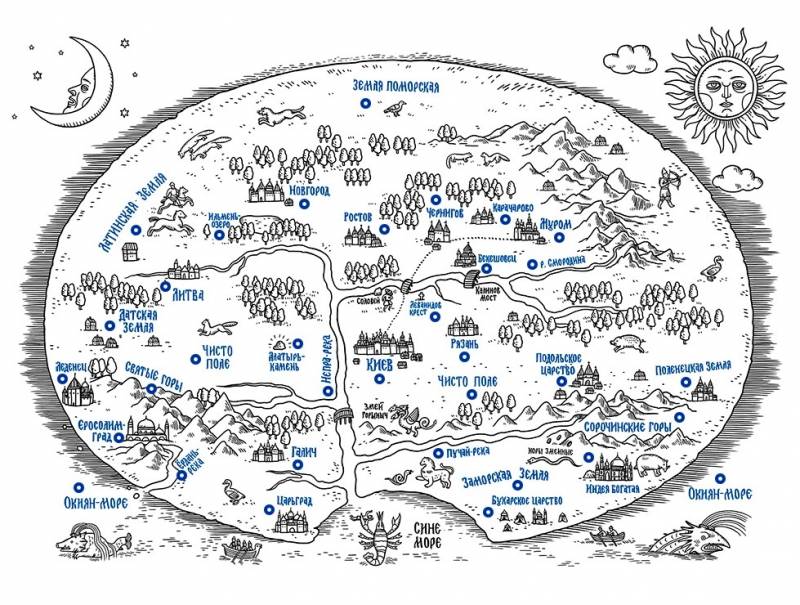

География русских былин

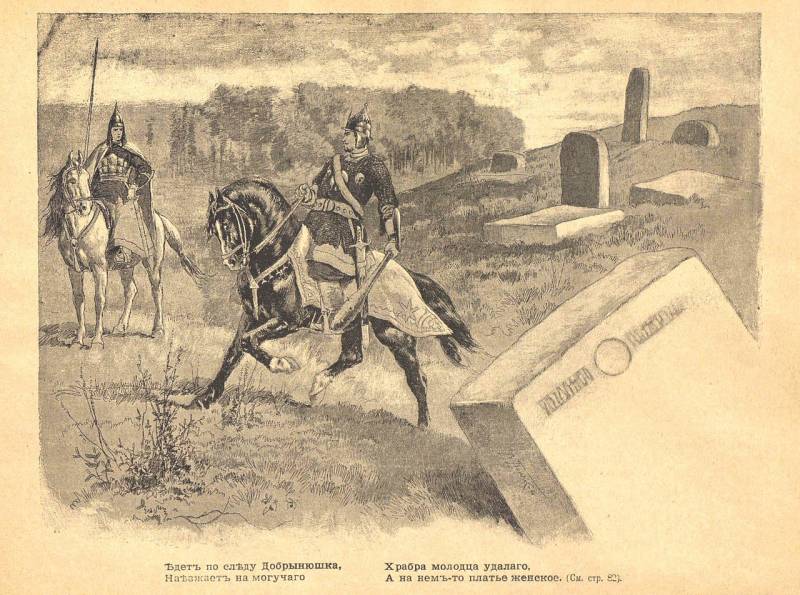

Действие героических былин всегда как-то привязано к Киеву – даже если основное действие происходит в каком-то другом месте, оно либо начинается в Киеве, либо туда направляется кто-то из героев. При этом былинный Киев с реальным иногда вообще имеет мало общего. Например, в Чернигов из Киева и обратно некоторые герои отправляются морем, а из Киева в Царьград – по Волге. Река Почайна (Пучай-река многих былин), протекающая в черте современного Киева (в июне 2015 г. А. Морине удалось доказать, что оболонская система озер Опечень – бывшее русло реки Почайна), в былинах описывается, как очень далекая и опасная – «огненная».

В ней, вопреки запрету матери, купается Добрыня Никитич (и здесь его застает врасплох Змей). А Михаил Потык («перекочевавший» в киевские былины новгородский богатырь) на берегах этой реки встретил свою, пришедшую из чужого мира, жену-чародейку, Авдотью – Лебедь Белую, дочь царя Вахрамея.

Дело в том, что монгольское опустошение Юго-Западной Руси привело к массовому оттоку населения на восток и северо-восток – и в нынешней Рязани, например, появились «переяславская» река Трубеж, «киевская» Лыбедь и даже Дунай (сейчас она называется Дунайчик).

На попавших в сферу литовского и польского влияния территориях не сохранилось даже и памяти о «старинах» (былинах). Зато на территории России былины «киевского цикла» записывались в Московской губернии (3), в Нижегородской (6), в Саратовской (10), в Симбирской (22), в Сибири (29), в Архангельской губернии (34), и, наконец, в Олонецкой — около 300. На Русском Севере «старины» записывали ещё в начале ХХ века, этот регион иногда называют «Исландией русского эпоса». Но тамошние сказители основательно подзабыли географию «Киевской Руси», отсюда и ряд несообразностей.

Впрочем, географическая несообразность особенно характерна для былин киевского цикла, новгородские в этом отношении значительно реальнее. Вот, например, маршрут плавания Садко «в чужие страны»: Волхов – Ладожское озеро – Нева – Балтийское море. Василий Буслаев, отправляясь в Иерусалим, плывёт вверх по Ловати, далее спускается по Днепру к Чёрному морю, посещает Царьград (Константинополь), купается в реке Иордань. На обратном пути погибает на Сорочинской горе – у речки Царица (фактически, территория Волгограда).

Князь Владимир русских былин

Сложность изучения былин как возможных источников определяется еще и тем, что русская устная народная традиция не имеет четких датировок. Время для сказителей практически всегда ограничивается указанием на княжение Владимира Красно Солнышко. В этом правителе, ставшем воплощением народных представлений об идеальном князе – защитнике родной земли, чаще всего видят Владимира Святославича, крестителя Руси (умер 1015 г.). Однако более обоснованным стоит признать мнение, что данный образ является синтетическим, вобравшим в себя черты также и Владимира Всеволодовича Мономаха (1053-1125 г.).

Сказители, кстати, считали, что отчеством их князя Владимира было Всеславич. С ними согласен А.Н. Веселовский, который изучив написанную в первой половине XIII века южно-немецкую поэму «Ортнит», пришел к выводу, что имя отца конунга Руси Вальдимара представляет собой «видоизмененный германский эквивалент славянского имени Всеслав» (более подробно об этой поэме будет рассказано в следующей статье).

А вот другой сильный и авторитетный русский князь – Ярослав Владимирович (Мудрый) героем былин не стал. Историки полагают, что причиной тому была большая любовь женатого на шведской принцессе Ярослава к окружавшим его скандинавам, на которых он традиционно опирался в войне со своими братьями и прочих военных делах. И потому у побежденных новгородцами и варягами, и отодвинутых на второй план, воинов местной, киевской дружины особой любовью и популярностью он не пользовался.

В некоторых случаях указание на князя Владимира в русских былинах явно служит идиоматическим выражением, которое со временем было вытеснено фразой «это было при царе Горохе».

Всю условность датировок и привязок персонажей к определенным личностям иллюстрирует упоминание резиновых галош князя Владимира в одном из вариантов былины, записанном на русском Севере в начале ХХ века. Впрочем, не удивлюсь, если в Украинском институте национальной памяти догадаются использовать данный текст в качестве доказательства открытия древними украми Америки в Х веке (ведь каучук привозили именно оттуда). Поэтому г-ну Вятровичу В.М. эту статью лучше не показывать.

Сторонники исторической школы подтверждение версии о Мономахе как прототипе Владимира видят в былине о Ставре Гордятиниче и его жене, которая переоделась в мужское платье, чтобы выручить своего незадачливого мужа. Согласно летописям, в 1118 г. Владимир Мономах вызвал в Киев всех бояр из Новгорода и заставил присягнуть себе. Некоторые из них прогневали князя и были брошены в тюрьму, в том числе, и некий Ставр (кстати, на стене Софийского собора в Киеве открыт автограф какого-то Ставра – не факт, что именно этого, новгородского).

Алеша Попович

Из этого отрывка можно сделать вывод, что именно Алеша стал первым человеком на Руси, награжденным за военные заслуги знаком отличия,– гривной (её носили на шее). Как минимум, первым из тех, о награждении кого именно за воинскую доблесть указано в письменном источнике.

Но в данном случае мы видим явную ошибку переписчика – на целых 100 лет: Володарь Ростиславич, действительно, приходил вместе с половцами к Киеву – в 1100 г. Это время Владимира Мономаха, но княжил он тогда в Переяславле Русском (не на Дунае!). Киевским князем был Святополк, с ним и воевал Володарь, который, кстати, не был убит и остался жив.

Б.А. Рыбаков, который «нашел» прототипов практически всех героев былин, отождествил Алешу Поповича с дружинником Владимира Мономаха Ольбегом Ратиборовичем. Этот воин участвовал в убийстве половецкого хана Итларя, прибывшего для переговоров. А Итларь, по мнению Рыбакова, ни кто иной, как «Идолище поганое». Однако в русских былинах с «Идолищем» сражается не Алёша Попович, а Илья Муромец.

В Сокращенном летописном своде 1493 г. мы снова видим знакомое имя:

Еще раз Алеша Попович упоминается в сказании о битве на Калке (1223 г.). В этом сражении он и погибает – подобно многим другим богатырям.

Добрыня Никитич

Добрыня Золотой Пояс, о котором шла речь выше, «повредил» красивой версии о том, что прототипом этого былинного богатыря был дядя Владимира Святославича по матери, «воевода, храбрый и распорядительный муж» (Лаврентьевская летопись). Тот самый, что приказал Владимиру изнасиловать Рогнеду на глазах у её родителей (сообщение Лаврентьевской и Радзивилловской летописей, восходящих к Владимирскому Своду 1205 г.) и «крестил Новгород огнем». Однако былинный Добрыня родом из Рязани, и по характеру совершенно непохож на воеводу Крестителя.

Мешают отождествить былинного Добрыню и дядю Владимира Святославича также и змееборческие подвиги богатыря.

Противники русских богатырей

Имеются веские основания считать, что все былины, рассказывающие о борьбе русских богатырей со змеями, на самом деле, повествуют о войнах Киевской Руси с кочевниками-половцами, которые появились в южном Приднепровье в середине XI века. Этой версии придерживается, в частности, С.А.Плетнева (в монографии «Половцы»).

Название племени Каи, стоявшего во главе союза кипчаков (так в Средней Азии называли половцев), в переводе на русский язык означает «змея». Относящаяся к половцам поговорка «у змеи семь голов» (по числу основных племен) была широко известна в Степи, её приводят в своих трудах арабские и китайские историки.

После победы над половцами в 1103 г. в одной из летописей прямо говорится, что Владимир Мономах «скруши главы змеевыя». Некоторые историки предполагают, что под именем Тугарина Змеевича в русские былины вошел половецкий хан Тугоркан.

Любопытно, что со Змеями сражаются не только былинные богатыри, но и некоторые герои русских сказок. Границей змеиных владений служила знаменитая река Смородина – левый приток Днепра Самара (Снепород) – именно через неё был перекинут Калинов мост, на котором сражался с многоголовыми Змеями Иван-крестьянский сын.

Но вернемся немного назад, во времена половцев. Некоторые исследователи фольклора полагают, что имя половецкого хана Боняка, который помимо походов на Русь, совершал набеги на Византийские владения, Болгарию, Венгрию, в западноукраинских песнях могло сохраниться в сюжете о голове казацкого атамана Буняки Шелудивого: отрубленная, эта голова катается по земле, уничтожая все на своем пути. В львовских легендах «казак» Буняк – отрицательный герой, что вполне понятно, поскольку он был страшным врагом поляков, а Львов на протяжении столетий был польским городом. Впрочем, в других текстах Буняк называется половецким богатырем, татарским ханом, татарским колдуном, просто разбойником. Эпитет «шелудивый» в данном случае – не оскорбление: так в то время называли людей, про которых сейчас говорят «родились в сорочке». Часть «сорочки» в виде высохшего лоскута кожи долгое время сохранялась на голове, иногда встречалась даже у взрослого человека. Внешне это, конечно, выглядело некрасиво, но, с другой стороны, это часто было признаком некой особенности, избранности: шелудивым был, например, князь-чародей Всеслав Полоцкий. Если верить легенде, Боняк тоже, как и Всеслав, знал волчий язык и мог превращаться в волка. Во многих сказках и былинах герои, выбирая коня, останавливают свой выбор на шелудивых жеребятах.

Другой половецкий хан – Шарукан, по мнению некоторых исследователей, в былинах зовется Кудреванко-царем или Шарк-великаном. Интересно, что его сын (Атрак) и внук (знаменитый благодаря «Слову о полку Игореве» Кончак) вошли в былины под собственными именами (правда, характер родственных отношений перепутан):

Но не все кочевники являются отрицательными героями русских былин. Образцовая жена Добрыни, Настасья Никулична, была родом из какого-то кочевого племени, к тому же ещё и язычницей. Во время первой встречи с богатырем, она «сдёрнула его с седла» – так говорят о пленении с помощью аркана.

И первое, что делает Добрыня по возвращении домой, «приводит жену в верушку крещёную».

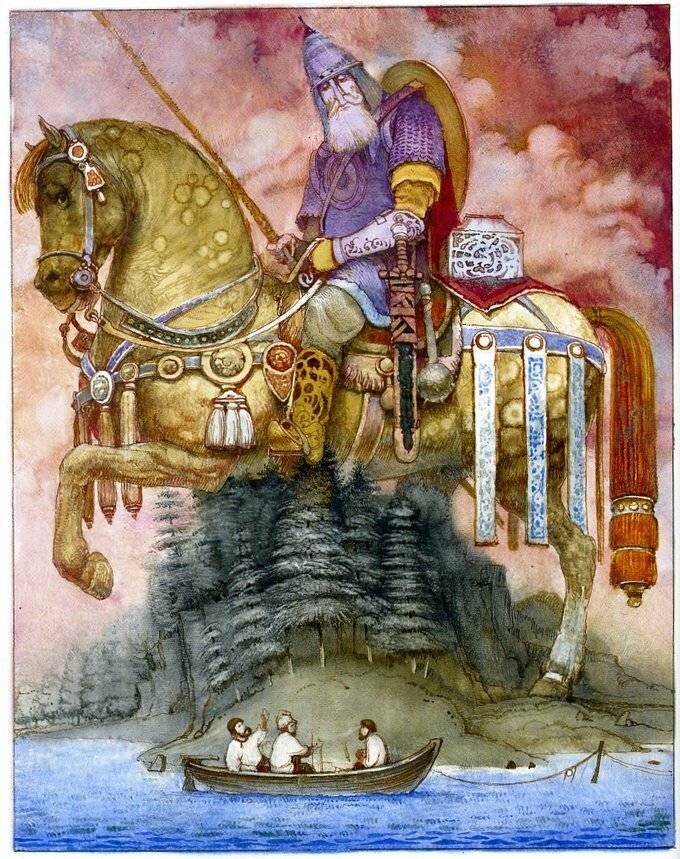

Тайна Святогора

Самым загадочным богатырём русских былин, безусловно, является Святогор, которого не может носить родная земля, и потому он проводит свою жизнь в чужих горах. Многие сторонники исторического подхода сразу «опознали» в нем внука Рюрика – Святослава Игоревича, который постоянно «искал чужих земель», а русская земля и Киев в его отсутствие страдали от набегов печенегов.

Но не всё так просто. В.Я. Пропп (один из самых известных сторонников «общего подхода») противопоставляет его остальным русским богатырям киевского цикла, считая фигурой абсолютно архаической, пришедшей в русский эпос из дославянских времен.

А вот Б.А. Рыбаков, напротив, считал, что образ Святогора был «состарен» в более позднее время. Отвечая на поставленный им самим вопрос: «происходило размельчание мифологического облика или вокруг незначительной реальной основы нарастали постепенно титанические черты богатыря», он отдает предпочтение второй версии. В качестве доказательства своей точки зрения, он приводит былину, записанную А.Д.Григорьевым в Кузьмине Городке Архангельской области. В этой былине Святогор Романович не простой богатырь, а глава дружины Черниговского князя Олега (в другом варианте – Ольговича). Он ведёт своих воинов на восток – «в раздольице широкое, воевать силу князя Додонова».

В степи черниговцы встречают трёх киевских богатырей – Илью Муромца, Добрыню и Плешу. Объединившись, они вместе отправились к морю, и по дороге нашли в поле «камень великий же, у того камня гроб велик стоял». Ради шутки, богатыри по очереди стали залезать в гроб, а когда в гроб лег Святогор, они, видимо окончательно развеселившись, «наложили крышку на гроб ту белую», но снять её не смогли.

Из вышесказанного Рыбаков делает вывод, что в первоначальном варианте былины речь могла идти о написанном в Киеве сатирическом произведении, высмеивавшем незадачливых черниговских дружинников. И лишь в более поздние сказители привнесли в сюжет былины элементы высокой трагедии. Но, на мой взгляд, возможна и обратная ситуация: какой-то захмелевший местный «Боян» решил съёрничать, и переиначил сюжет героической былины, сочинив пародию на неё.

«Герои» и «богатыри» современной России

И в наши дни, к сожалению, мы можем видеть образцы такого «хулиганства» – в тех же современных мультфильмах о «трёх богатырях», умственный уровень которых, если верить сценаристам, явно оставляет желать лучшего. Или в нашумевшем фильме «Последний богатырь», где главным отрицательным героем оказался самый интеллигентный и учтивый из богатырей – Добрыня, «крестовый брат» Ильи Муромца (а ведь можно было без всякого ущерба для сюжета дать этому персонажу любое другое нейтральное имя). Впрочем, всех, на мой взгляд, «переплюнули» создатели другой бездарной киноподелки – «Легенды о Коловрате». Евпатий Коловрат, безусловно, герой эпического уровня, будь он англичанином или французом, в Голливуде сняли бы о нём очень красивый и пафосный фильм не хуже «Спартака» или «Храброго сердца».

А наши «мастера искусств» выставили героя недееспособным и даже социально опасным инвалидом, которому место в дальнем монастыре, но никак не в дружине рязанского князя. Потому что мало ли кто и что ему однажды утром расскажет: может, и не рязанский боярин он, а глубоко законспирированный киевский (черниговский, новгородский, тьмутороканский) диверсант, направленный с целью убийства неугодного князя. Но теперь «над всей Испанией безоблачное небо», а «в Сантьяго идёт дождь» – пора идти убивать.

На самом деле, это вовсе не безобидно, а, напротив, очень опасно, потому что создатели всех этих пасквилей пытаются перекодировать национальное сознание, заменив правильные произведения фальшивками. В которых Евпатий Коловрат – психически неполноценный инвалид, Алеша Попович – дебил с мозгом 5-летнего ребенка, Добрыня Никитич – бесчестный интриган и предатель, а Илья Муромец – суеверный солдафон.

Но не будем о грустном. Ведь мы еще ничего не рассказали о самом любимом русском богатыре – Илье Муромце. Но рассказ о нём получится довольно большим, этому богатырю будет посвящена отдельная статья.