«Каменный цветок» — краткое содержание и пересказ сказа П. П. Бажова

Здесь даны основные сведения о сказе П. П. Бажова «Каменный цветок», представлено его краткое содержание для читательского дневника и более подробный пересказ. Также дана краткая характеристика главных героев и других персонажей. В конце статьи указаны темы и идея этого сказа.

Краткие сведения о произведении

Сказ «Каменный цветок» был написан Павлом Петровичем Бажовым в 1937 году и вошёл в сборник сказов «Малахитовая шкатулка». В основу произведения легли сказания уральских горнорабочих.

Для читательского дневника рекомендуем прочесть краткое содержание сказа, а его пересказ будет полезен при подготовке к уроку литературы.

В кратком содержании и пересказе использованы некоторые слова в таком виде, как они раньше говорились на Урале, например, парнишко, Данилко.

Главные герои сказа

Другие персонажи

Очень краткое содержание для читательского дневника

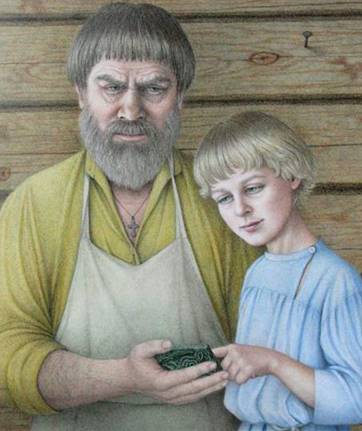

На обучение к Прокопьичу, резчику по малахиту, приказчик направил сироту Данилку Недокормыша. К мастеру и раньше отправляли парнишек в ученики, но он отказывался их обучать — то ли не хотел открывать тайны своего мастерства, то ли считал их неспособными. Данилко пришёлся ему по нраву, так как сразу увидел красоту камня. Чтобы слабый парнишко поправился, Прокопьич давал ему много свободы, но приказчик, узнав об этом, стал давать ему задания на изделия из камня.

Барин решил определить уровень мастерства Данилки и приказал вырезать из малахита чашу на ножке. Барин остался доволен ею и прислал чертёж, по которому Данилко должен был сделать другую чашу с очень сложным узором. Такая работа была Данилке не по нраву — приходилось обрабатывать камень строго по чертежу, не учитывая красоту конкретного образца малахита. От этого в изделии красоты истинной нет.

Тогда задумал молодой мастер кроме этой чаши вырезать другую, в виде цветка, и чтобы красота камня была в ней видна. Мысли об этой работе не давали ему покоя, и Прокопьич решил его женить, чтобы дурь из головы вылетела. А Данилко и сам уже сговорился с Катей Летеминой, что поженятся после того, как заказ барина выполнит.

Готовую чашу, изготовленную по чертежу, другие мастера одобрили, а Данилко не видел в ней красоты. Услышал он от самого старого мастера, что тот постигнет красоту камня, кто увидит каменный цветок. Попадёт такой человек в горные мастера к Хозяйке и будет жить в горе. Очень захотелось парню взглянуть на тот каменный цветок.

Когда перед свадьбой пошёл он на Змеиную горку поискать подходящий малахит, ему явилась Хозяйка. Данила попросил показать каменный цветок, но она стала отговаривать, так как не будет у него другой радости, кроме истинного мастерства, и прежняя жизнь совсем будет немила. Напоминала о Прокопьиче, невесте, но парень упорно просил показать цветок. Повела Хозяйка Данилу в свой сад из самоцветов, увидел там он чудесные каменные цветы.

Вернулся домой Данило сам не свой. Разбил чашу, которую делал в виде цветка, и выбежал из дома. С той поры никто его не видел. Говорили, будто он, лишившись ума, сгинул в лесу. Другие были убеждены, что Данило стал горным мастером Хозяйки.

Краткий пересказ (более подробный, чем краткое содержание)

Не только мастера по мрамору славились, но и мастера по малахиту. В ту пору первым по мастерству был Прокопьич. Барин велел приказчику на выучку к нему «поставить» парнишек, чтобы переняли тонкости мастерства.

Но Прокопьич учил плохо: «всё у него с рывка да с тычка». Парнишке насадит шишек на голове, уши надерёт «да и говорит приказчику», что он неспособный к мастерству. Приказчик посылает мастеру другого парнишку, а тот снова говорит, что не гож для мастерства.

Так перебрали они много учеников. «Дошло дело до Данилки Недокормыша». Это был сирота лет двенадцати, очень худой мальчик с голубыми глазами и кудрявыми волосами. Сперва он служил казачком-прислужником при господах, но оказался нерасторопен, потому что картины и украшения его так завораживали, что он не слышал приказаний. Поняли, что хорошего слуги из него не выйдет, а на заводской или шахтёрской работе он не выдержит. Определили Данилку в подпаски. Здесь тоже он часто задумывался, разглядывал травинки, букашек, а коровы разбредались. Старый пастух хоть и жалел сироту, но укорял его, что нужно смотреть за коровами, а не на букашек, иначе можно в беду попасть.

Данилко хорошо научился играть на рожке, и мелодии у него выходили похожие на шум леса, птичьи переклики. Нравилась его игра людям, но беда вышла — когда пастух задремал, заигрался Данилушко на рожке и забыл про коров. Когда стали стадо собирать, недосчитались нескольких коров, а было тут место глухое, волчье.

За это выпороли пастуха, затем «господский палач» ударил Данилушку, а он молчит. Молчал и после следующих ударов, палач разъярился, что он не кричит, ещё пуще стал бить. Данилушко так и потерял сознание, ни разу не крикнув. Приказчик понял, что такого терпеливого парнишку надо отдать в ученики Прокопьичу.

Данилушко отлежался у бабушки Вихорихи, «она его на ноги поставила», вылечив травами. парнишко спрашивал её про травы, а она рассказывала. Спросил он как-то, все ли цветы она знает, которые растут в этих местах. Вихориха ответила, что те, которые открытые, все знает. А к неоткрытым относится «папор», который цветёт на Иванов день, — колдовской цветок. Есть ещё воровской цветок — он на разрыв траве растёт. В малахитовой горе растёт каменный цветок, который полную силу имеет в змеиный праздник. Кто тот цветок увидит, будет несчастным человеком. Отчего он будет несчастный, она не знала.

Приказчик, узнав, что парнишко немного поправился, отправил его учиться к Прокопьичу. Посмотрел тот на него и сказал, что такого слабенького ему не надо, но приказчик и слушать не стал: «Дано тебе — учи, не рассуждай!»

Увидев, что Данилушко стоит около станочка и малахитовую досточку разглядывает, Прокопьич спросил, что он тут «доглядывает». Парнишко ответил, что, на его взгляд, кромку надо отбивать с другой стороны, чтобы узор получше вышел. Удивился Прокопьич, что верно сказал Данилушко, и понял, что толк из него будет. Стал он по-доброму относиться к парнишке. Чтобы он поправил здоровье, мастер не стал сразу учить его мастерству — «пыль да отрава — живо зачахнет». Стал давать ему различные поручения по хозяйству: то за ягодами пошлёт, то щеглят наловить, то зимой с соседом за дровами в лес. Такая работа шла только на пользу здоровью, и Данилко стал поправляться.

Увидел как-то приказчик, что Данилушко удит рыбу, рассердился, что бездельничает, а не учится, и повёл к Прокопьичу. Приказал показать «чему его мастер выучил». Данилушко стал «рассказывать да показывать». Видит приказчик, что парнишко перенял мастерство у Прокопьича. Когда приказчик ушёл, старый мастер удивляться стал, что он и не учил парнишку, а тот всё понял. Данилушко сказал, что когда Прокопьич «показывал да рассказывал», он всё примечал. Так старику «это по сердцу пришлось», что он пообещал все секреты мастерства открыть парнишке.

Начал приказчик с той поры Данилушке работу давать: сначала попроще изделие, потом посложнее. «Так Данилушко и вырос за этой работой». Когда выточил он из цельного камня «зарукавье-змейку», приказчик признал его мастером и написал барину, что объявился новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Барин приказал, чтобы Данилко сделал «точёную чашу на ножке», после чего хотел решить отпустить ли его на оброк. Предупредил, чтобы Прокопьич при этом Данилке не помогал. Поэтому приказчик приказал парнишке делать работу у него, чтобы Прокопьич не помогал да не советовал.

Перед тем как идти Данилке работать к приказчику, старый мастер предупредил его, чтобы делал чашу, не торопясь. Данилушко так и работал сначала, но тоскливо ему было у приказчика, и он «сорвался в полную силу». Чашу сделал быстро, а приказчик велел ещё такую же делать. Так сделал парнишко три чаши. Написал приказчик барину, что новый мастер делает работу споро, и все чаши ему послал. Но тот назначил Данилушке оброк пустяковый и «не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоём-то скорее придумают что новенькое». Вместе с письмом барин прислал чертёж чаши и приказ, чтобы Данилко точно такую сделал.

Отпустил приказчик Данилку к Прокопьичу и отдал ему чертёж. Стал парнишка делать чашу, работа была сложная, «а красоты ровно и вовсе нет». Прокопьич говорил, что раз придумали такую, «значит, им надо». Приказчик не разрешил отступать от чертежа, но, вспомнив наказ барина о том, не выдумают ли они что-нибудь новенькое, разрешил делать и другую работу, если Данилко захочет, но первую чашу сделать «по барскому чертежу».

Данилко стал думать, как же сделать чашу по-своему, и решил делать её «по дурман-цветку», но после того, как барину чашу по чертежу выточит.

Прокопьич, заметив, что Данилке нравилась Катя Летемина, стал «про женитьбу заговаривать». Данилушко сказал, что они с девушкой договорились пожениться после того, как чашу барскую сделает.

Когда чаша была готова, другие мастера хвалили работу парня, а он был недоволен — не нравилась, что в чаше этой не видна красота камня. Один древний старик, который ещё Прокопьича учил, предупредил Данилушку, чтобы эти думы он из головы выбросил, иначе попадёт «к Хозяйке в горные мастера». Рассказал он, что люди тех мастеров не видят. Живут они в горе, и что Хозяйке нужно, то они и делают, и изделия их чудесны. Эти мастера красоту поняли, потому что «цветок каменный видали». Но кто посмотрит на этот цветок, «тому белый свет не мил станет».

После этого стал Данилушко в лес ходить цветы разглядывать да думать, как чашу свою по дурман-цветку получше сделать, а жениться решил после того, как придумает чашу и камень для неё подберёт.

Искал он камень на Гумешках — медном руднике, всё не попадался подходящий. И вдруг услышал голос, сказавший, чтобы искал камень у Змеиной горки. Увидел Данилко женщину, будто из голубого тумана, потом видение исчезло. Догадался парень, что это сама Хозяйка.

На другой день на Змеиной горке нашёл Данилушко большой камень, очень подходящий для его задумки, привёз на лошади домой и принялся за чашу. Но всё недоволен был своей работой, не получалось показать всю красоту камня.

Решил Данилушко, что не подняться ему выше в мастерстве, и стал «торопить со свадьбой». Пришлась она «как раз около Змеиного праздника», когда, по поверью, все змеи в одно место собираются. И потянуло Данилку на Змеиную горку в последний раз сходить.

Пришёл он туда, подошёл к тому месту, где камень взял, там уже снежок припорошил землю. Сел отдохнуть и стал думать о каменном цветке: «Вот бы поглядеть!» Вдруг теплее стало, словно лето вернулось. Увидел Данилушко Медной горы Хозяйку, узнал её по «платью малахитову».

Сказала она, что будет ему камень, о каком мечтает. Попросил Данилушко Хозяйку показать цветок каменный, но она предупредила, что жалеть потом будет, ведь кто увидел цветок, сами возвращаются в гору, к ней, Хозяйке Медной горы. Попыталась отговорить парня, напомнила о Прокопьиче, Кате, но Данилушко упёрся: «Без цветка мне жизни нет. Покажи!»

Повела Хозяйка его в свой сад. Деревья и цветы в нём из чудесного камня, но точно живые. И «подвела та девица Данилушку» к кустам, на которых «большие зелёные колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звёздочка», а звёздочки тихонько позванивают. «Ну, Данило-мастер, поглядел?» — спросила девица, а тот отвечает, что не найдёшь камня «чтобы так-то сделать». А Хозяйка сказала, что дала бы ему такой камень, если бы сам такой цветок придумал, а теперь не может. Рукой затем махнула, и очутился Данилушко снова на прежнем месте.

Пришёл он в посёлок, а там «у невесты вечеринка была». Сначала Данилушко старался веселиться, а потом загрустил. После вечеринки пришёл домой, разбил свой каменный дурман-цветок и выбежал. С той поры пропал куда-то Данилушко.

Одни говорили, что «ума лишился, в лесу сгинул», а другие — что служит горным мастером у Хозяйки.

Заключение к краткому пересказу

В сказе П. П. Бажова «Каменный цветок» раскрыты темы:

Идея этого произведения состоит в том, что истинное мастерство требует полного самоотречения. Но, стремясь в творчестве к идеалу, не нужно забывать о близких людях и приносить собственную жизнь в жертву искусству.

Краткое содержание может пригодиться для заполнения читательского дневника, а краткий пересказ — для подготовки к уроку литературы.

«Каменный цветок». Судьба Данилы-мастера

Урок 51. Русская литература 5 класс ФГОС

Конспект урока ««Каменный цветок». Судьба Данилы-мастера»

· Познакомимся со сказом Бажова «Каменный цветок».

· Порассуждаем о настоящем искусстве.

· Поговорим о судьбе художника на примере Данилы-мастера.

Но сначала мы станем свидетелями рождения шедевра! Ведь Миша решил увековечить своего любимого кота. Акварель, бумага, мольберт – все как у настоящих художников!

Но вот с шедевром, кажется, что-то не задалось: рисунок вышел каким-то нелепым…

– Ну что, не выходит у Данилы каменный цветок? – спросил дедушка приунывшего Мишу.

– Да при чём тут цветок, – отмахнулся Миша. – И какой Данила? Кот у меня не получается! Кот!

– Это просто поговорка, – пояснил дедушка, – и пошла она от сказа Бажова «Каменный цветок». В этом сказе рассказывается история мастера Данилы. А попутно писатель поднимает важные вопросы о творчестве и судьбе творческого человека.

Можно сказать, что в этом сказе Бажов прослеживает всю историю художника!

Например, мы видим, что дар художника Данилушко получает с детства. Ведь с самого начала он отличается от других ребят.

В барском доме мальчик любуется на картины. А когда его ставят пастушком – постоянно заглядывается на обычные, казалось бы, вещи. И открывает в них что-то необычное.

Посмотрим на этот разговор Данилы и старого пастуха:

«–О чём хоть думка-то у тебя?

– Я и сам, дедко, не знаю. Так. ни о чём. Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней жёлтенько выглядывает, а листок широконький. По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а серёдка зелёная-презелёная, ровно её сейчас выкрасили. А букашка-то и ползёт».

Посмотрите, как любуется Данилушко красками и формами. Это глаз художника.

Впервые по-настоящему «глазок» мальчика проявляется у мастера Прокопьича, когда Данилушко видит узор лучше самого мастера. И вот здесь Прокопьич сразу понимает, что у мальчика талант – мастер даже восклицает: «Ну и глазок!»

А как быстро Данила перенимает мастерство! Приказчик доволен, а вот Прокопьич поражён: он ведь и не начинал учить всерьёз:

«– Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя ещё и вовсе не учил.

– Сам же, – говорит Данилушко, – показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьича даже слезы закапали, – до того ему это по сердцу пришлось.

– Сыночек, – говорит, – милый, Данилушко. Что ещё знаю, всё тебе открою. Не потаю. »

Какие же выводы автор нам предлагает уже здесь?

· Настоящий талант часто заложен в человеке с детства и проявляется очень рано.

· Но такой человек не может заниматься ничем, кроме своего предназначения – потому что душа у него лежит только к одному.

· И часто бывает так, что в человеке не могут рассмотреть его предназначение, и он оказывается не на своём месте. Тогда талант может погибнуть.

Даниле повезло: он попал к Прокопьичу и быстро стал настоящим мастером. Но дело в том, что он наделён не только мастерством, но и умением видеть красоту.

Для сложной работы требуется только твёрдая рука да верный глаз. А вот что нужно для красоты? Ведь получается, что сложность поделки и красота – не одно и то же.

Здесь Данила вступает на опасный путь. Ведь в каждом настоящем творце живёт страсть к совершенству, к достижению настоящей красоты.

У Данилы есть своя страсть: он хочет раскрыть перед людьми истинную красоту камня, с которым работает.

И эти строки замечательно описывают творческие муки художника.

«С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. … Спрашивают Данилушку – не потерял ли чего? Он улыбнётся этак невесело, да и скажет:

– Потерять не потерял, а найти не могу».

Но почему Данила ходит по лесам и полям?

Да потому что истинную красоту он видит именно в природе. И считает, что только образ природы поможет раскрыть силу камня. Поэтому он выбирает образцом для своей чаши дурман-цветок.

Но остальным мастерам Данилу не понять. Они любуются тем, как аккуратно и точно сделана чаша по барскому чертежу.

Посмотрим на то, как Данила и другие мастера подходят к своему труду:

«А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говаривал:

– Камень – камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое – точить да резать».

Для мастеров их поделки – работа, а для Данилы – творчество. Они ремесленники, а он – художник.

А художник как раз и отличается от ремесленника тем, что ему хочется сотворить что-нибудь новое, невиданное и прекрасное.

И потому художника обычно не понимают – как мы видим это в сказе.

Только старый мастер способен понять, по какому пути идёт Данила. Старичок рассказывает о каменном цветке и предупреждает: не ходи по этой дорожке, кто увидел цветок – попадает к Хозяйке в горные мастера…

Помните, что отвечает Данила-мастер? «Я бы поглядел».

Здесь сразу виден настоящий художник – ведь у него нет ничего ценнее его творчества и его идеи. Чтобы увидеть настоящую красоту, он готов пойти куда угодно и пожертвовать чем угодно.

С этого момента встреча Данилы и Хозяйки становится уже неизбежной. И вот они встречаются…

И Малахитница внезапно начинает отговаривать Данилу-мастера от уже принятого решения. Она вспоминает Прокопьича и Катю, невесту Данилы… Но тот уже решился: ему слишком хочется постичь красоту.

«– А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

– Нет, – отвечает, – не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

– Показать-то, – говорит, – просто, да потом жалеть будешь.

– Не отпустишь из горы?

– Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются».

Эту таинственную фразу нужно запомнить получше. Вот Хозяйка приводит Данилу в своё царство и показывает цветы из малахита – сделанные так, будто они живые.

Данила наконец постигает настоящую красоту… и просто не может жить среди людей. Вот о чем говорила Хозяйка.

Тут еще и Прокопьич невольно подливает масла в огонь. Помните, как он мельком говорит, что чашу пора сдавать – лучше ее уже не сделать.

Но Данила только что видел то, что гораздо лучше!

И мысль, что он не сможет сделать так же, не сможет достичь совершенства, ему невыносима. Потому он и разбивает свою чашу – несовершенное произведение искусства. Потому и уходит.

На самом деле, часто действительно бывает так, что художник, который осознал красоту, не может жить среди людей, в несовершенном мире.

Данила идёт за своим призванием до конца. Он попадает в горные мастера к Хозяйке и теперь сам сможет творить из камня живые произведения, показывающие настоящую красоту.

Но тогда нужно невольно спросить себя – а может ли человек вообще достичь такого совершенства?

И здесь нам поможет одна из фраз Хозяйки.

«– Ну, Данило-мастер, поглядел? – спрашивает Хозяйка.

– Не найдёшь, – отвечает Данилушко, – камня, чтобы так-то сделать.

– Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу».

Получается, что Данила всё же мог придумать что-то подобное? И даже, может быть, воплотить? И высшие силы, то есть Хозяйка, помогли бы ему в этом…

Но Данила слишком нетерпелив, чтобы идти по этому пути. Помните, как он поторопился и сделал три чаши одну за другой? Здесь то же самое. Ему не терпится сразу узнать красоту, совершенство. Он не хочет идти к ней медленно, на ощупь – потому что кто там знает, а вдруг он не дойдёт?

Получается, что Бажов пытается сказать нам: художник может достичь совершенства сам, постепенно, собственным упорным трудом.

– Так… – сказал Миша, скептически посматривая на свой рисунок. – Надо бы перерисовать. А потом ещё раз. И ещё раз. И поучиться, что ли. Когда-нибудь да получится лучше, хотя, конечно, мне будет хотеться сделать ещё и ещё лучше!

– И в этом весь смысл творчества, – согласился дедушка.

– Очень глубокий сказ, – задумчиво продолжил Миша. – Только вот теперь мне так жаль их всех: и Данилу, и его невесту Катю, и старого Прокопьича… Неужели они никогда не увидятся, и Данила-мастер навсегда останется в горе?

– А это уже история для другого сказа, – улыбнулся дедушка. – Ведь есть и продолжение, которое называется «Горный мастер». Оказывается, не так-то просто забыть тех, кто тебе дорог, даже во имя искусства… Но об этом ты прочитаешь сам, если захочешь.

Каменный цветок — Бажов П.П.

Однажды появился у знатного мастера-резчика ученик Данила. Был он сиротой, худенький и болезненный, но мастер сразу приметил в нем талант и глаз верный. Повзрослел Данила, обучился ремеслу, но хотел познать тайну красоты, чтобы в камне воплотить.

Каменный цветок читать

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.

— Пущай-де переймут все до тонкости.

Только Прокопьич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, — учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику:

— Не гож этот… Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.

— Не гож, так не гож… Другого дадим… — И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку… Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, — выгораживать стали свои-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все ж таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

— Не гож этот… Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого…

Прокопьич, знай, свое:

— Мне что… Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет…

— Мне хоть и вовсе не ставь, — об этом не скучаю…

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — на вытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сиротку, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю… Так… ни о чем… Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконький… По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили… А букашка-то и ползет…

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной… Самое тут волчье место, глухое… Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой… Так и так — обсказали. Ну, из завода тоже побежали — поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже.

— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил все ж таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу… Дашь голос… Дашь! Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, — удивился:

— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты… Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешено по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывают?

— Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на

Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали. Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко маломало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает. Прокопьич поглядел на него да и говорит:

— Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.

Пошел Прокопьич к приказчику:

— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал;

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.

— Ну, дело ваше, — говорит Прокопьич, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.

Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь? Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут. Прокопьич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили, — отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру. Да я тебе такую порчу покажу… жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленый, покажи, как по-твоему сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопьич знай покрикивает:

— Ну-ну… Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушко и рассказал про себя. Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал. Прокопьич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое. Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь разговорчивый какой! Языком-то — не руками — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечером Прокопьич сам управлял, что ему надо.

Поели, Прокопьич и говорит:

— Ложись вон тут на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — все-таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не мог: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую… прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич. — Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало, — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не было, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, — в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — естся в лесу-то, — да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома да спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали.

Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет да и спрашивает — это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется:

«Ну-ко, я…» Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу… По будням с удочкой балуется, а уж не маленький… Кто-то его от работы прячет…

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей? Данилушко и отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу. Приказчик тогда хвать его за ухо:

— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопьичу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил? Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, все как есть.

Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:

— Этот, видно, гож тебе пришелся?

— Не жалуюсь, — отвечает Прокопьич.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

— Сам же, — говорит Данилушко, — показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьича даже слезы закапали, — до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек, — говорит, — милый, Данилушко… Что еще знаю, все тебе открою… Не потаю…

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшения разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье — змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тих. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть!

Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:

— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет»

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет… Закричал только:

Ну, вот пошел Данилушко работать на ново место, а Прокопьич ему наказывает:

— Ты гляди не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Еще такую же делай!

— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, — все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоем скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была»

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватит — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоем чего новенького, — и говорит:

— Ты вот что… делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься.

Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопьич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться?

Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу. Ну, которые и запоговаривали:

А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие.

С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопьич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своем стоит.

— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим, да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каемочка резная… Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду. Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:

— Ну ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай… Не могу ее из головы выбросить.

— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Занялся Данилушко чашей. Работы в ней много — в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка… Похаять нечем.

Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые… из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок… самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

— Вот-вот… А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый! Горячиться стал. Выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говорил:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех — других-то мастеров — учил! Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера…

— Какие мастера, дедушко?

— А такие… в горе живут, никто их не видит… Что Хозяйке понадобится, то они сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, — какую поделку видел.

— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну, и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки… Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы.

Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана. Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка! А он свое:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?

Данилушко одно свое:

— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу

И повадился на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его да и говорит:

Только это промолвил, кто-то и говорит;

— В другом месте поищи… у Змеиной горки.

Глядит Данилушко — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли… Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

— Слышь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что, — думает, — за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется… Ну, все как есть… Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя, Прокопьич и то говорит — живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то… Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся, — чего еще парню надо? Чашка вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой.

Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» — и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то… про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушко! Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорашивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла, — отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость! Она еще его уговаривала:

— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже помянула: —

Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. — Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я, — кричит Данилушко, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так, — говорит, — пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня… Ну, всякие… Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная… разная… Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдешь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, теперь не могу. —

Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты! А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, — не лучше ли ему станет».

А подружкам что. Рады-радехоньки.

— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику.

Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще причитанье петь придумали».

Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал…

Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, — только схрупало. А ту чашу, — по барскому-то чертежу, — не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.