Детство и юность Гоголя.

Детство и юность Гоголя.

Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье небогатого украинского помещика Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и его супруги Марии Ивановны. Детские годы его прошли в имении родителей Васильевка Миргородского уезда, неподалеку от села Диканьки. Это были места, вошедшие в летописи. Здесь Кочубей враждовал с Мазепой, и в диканькской церкви хранилась его окровавленная рубашка, в которой по навету Мазепы он был казнен. В часе езды от Васильевки по Опошнянскому тракту было Полтавское поле – место знаменитой битвы. От своей бабушки Татьяны Семеновны, научившей мальчика рисовать и даже вышивать гарусом, Гоголь слушал зимними вечерами украинские народные песни. Внучка славного Лизогуба, сподвижника Петра Великого, бабушка рассказывала внуку исторические легенды и предания о героических страницах истории, о запорожской казачьей вольнице. Давно уж перевелись в Миргороде те удалые казаки, о которых слагались песни и легенды. Потомки их стали столбовыми дворянами или вольными хлебопашцами. От былой воинской славы остались развешанные по стенам в виде украшения ружья, пистолеты да казачьи шашки.

Семья Гоголей выделялась на этом фоне устойчивыми культурными запросами. Василий Афанасьевич был талантливым рассказчиком и любителем театра. Он близко сошелся с дальним родственником, бывшим министром юстиции Д. П. Трощинским, который жил на покое в селе Кибинцы, неподалеку от Васильевки. Богатый вельможа устроил в своей усадьбе домашний театр, где Василий Афанасьевич стал режиссером и актером. Он составлял для этого театра собственные комедии на украинском языке, сюжеты которых заимствовал из народных сказок. В подготовке спектаклей принимал участие В. В. Капнист, маститый драматург, автор прославленной «Ябеды». На подмостках сцены в Кибинцах разыгрывались его пьесы, а также «Недоросль» Фонвизина, «Подщипа» Крылова. Василий Афанасьевич был дружен с Капнистом, гостил иногда всем семейством у него в Обуховке. В июле 1813 года маленький Гоголь видел здесь Г. Р. Державина, навещавшего друга своей молодости. Писательский дар и актерский талант Гоголь унаследовал от своего отца.

Мать, Мария Ивановна, была женщиной религиозной, нервной и впечатлительной. Потеряв двоих детей, умерших в младенчестве, она со страхом ждала третьего. Супруги молились в диканьской церкви перед чудотворной иконой св. Николая. Дав новорожденному имя почитаемого в народе святого, родители окружили мальчика особой лаской и вниманием. С детства запомнились Гоголю рассказы матери о последних временах, о гибели мира и Страшном суде, об адских муках грешников. Они сопровождались наставлениями о необходимости блюсти душевную чистоту ради будущего спасения. Особенно впечатлил мальчика рассказ о лестнице, которую спускают с неба ангелы, подавая руку душе умершего. На лестнице этой – семь мерок; последняя, седьмая поднимает бессмертную душу человека на седьмое небо, в райские обители, которые доступны немногим. Туда попадают души праведников – людей, которые провели земную жизнь «во всяком благочестии и чистоте». Образ лестницы пройдет потом через все размышления Гоголя об участи и призвании человека к духовному совершенствованию.

От матери унаследовал Гоголь тонкую душевную организацию, склонность к созерцательности и богобоязненную религиозность. Дочь Капниста вспоминала: «Гоголя я знала мальчиком всегда серьезным и до того задумчивым, что это чрезвычайно беспокоило его мать». На воображение мальчика повлияли также языческие верования народа в домовых, ведьм, водяных и русалок. Разноголосый и пестрый, подчас комически веселый, а порой приводящий в страх и трепет таинственный мир народной демонологии с детских лет впитала впечатлительная гоголевская душа.

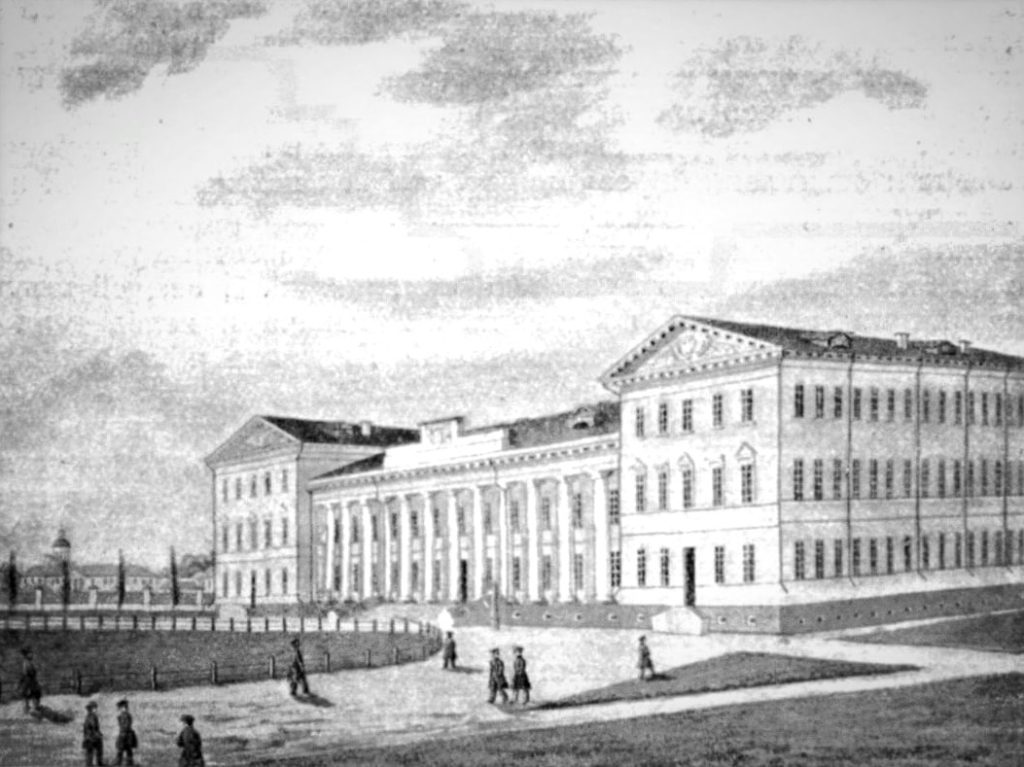

В 1821 году, после двухлетнего обучения в Полтавском уездном училище, родители определили мальчика в только что открытую в Нежине Черниговской губернии гимназию высших наук князя Безбородко. Ее часто называли лицеем: подобно Царскосельскому лицею, гимназический курс в ней сочетался с университетскими предметами, а занятия вели профессора. Семь лет проучился Гоголь в Нежине, приезжая к родителям лишь на каникулы.

Сперва учение шло туго: сказывалась недостаточная домашняя подготовка. Дети состоятельных родителей, однокашники Гоголя, поступили в гимназию со знанием латыни, французского и немецкого языков. Гоголь завидовал им, чувствовал себя ущемленным, чурался однокашников, а в письмах домой умолял забрать его из гимназии. Сынки богатых родителей, среди которых был Н. В. Кукольник, не щадили его самолюбия, высмеивали его слабости. На собственном опыте пережил Гоголь драму «маленького» человека, узнал горькую цену слов бедного чиновника Башмачкина, героя его «Шинели», обращенных к насмешникам: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Болезненный, хилый, мнительный, мальчик был унижаем не только сверстниками, но и нечуткими педагогами. Редкостное терпение, умение молча сносить обиды дало Гоголю первую кличку, полученную от гимназистов, – «Мертвая мысль».

Но вскоре Гоголь обнаружил незаурядный талант в рисовании, далеко опережающий успехами своих обидчиков, а потом и завидные литературные способности. Появились единомышленники, с которыми он стал издавать рукописный журнал, помещая в нем свои статьи, рассказы, стихотворения. Среди них – историческая повесть «Братья Твердиславичи», сатирический очерк «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», в котором он высмеивал нравы местных обывателей.

Но первые литературные опыты Гоголя до нас не дошли. В 1824 году гимназическое начальство разрешило учащимся открыть свой собственный театр. Гоголь с увлечением отдался этому начинанию: сам рисовал декорации к спектаклям, выступал в роли режиссера-постановщика и ведущего комического актера. Особенно удавались ему роли стариков и старух, и однажды он покорил публику мастерским исполнением роли Простаковой в комедии Фонвизина «Недоросль».

Этот «молчун» и «мертвая мысль» вдруг вышел из подполья и обнаружил неиссякаемые источники юмора. Все заметили его острый глаз и способность по одной детали схватывать суть человеческого характера. Его коньком стала, например, комическая имитация лицейских учителей, настолько точная и меткая, что учащиеся хохотали до колик в животе. А однажды, чтобы избежать телесного наказания, Гоголь так правдоподобно разыграл сумасшествие, что перепуганное гимназическое начальство направило его в лечебницу. Но за внешней гоголевской веселостью всегда чувствовалась трагическая нотка, звучал какой-то скрытый вызов. Тогда-то и родилась наиболее меткая кличка, которую дали этому маленькому и болезненному проказнику гимназисты, – «Таинственный Карла». Впоследствии Гоголь говорил: «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал все самое смешное, что только мог выдумать». Так, уже в гимназические годы сформировался комический дар Гоголя – подмеченное Белинским «комическое одушевление, всегда побеждаемое чувством грусти и глубокого уныния».

Период обучения Гоголя в гимназии совпал с поворотом русской общественной мысли от культуры французского классицизма к романтической философии и поэзии Германии. В Нежине этот поворот ознаменовали любимые гимназистами профессор немецкой словесности Ф. И. Зингер и профессор права Н. Г. Белоусов, знакомивший учащихся с Гердером и Шеллингом. Если классики тосковали по Древней Элладе, то романтики обратились к христианскому Средневековью. Утверждался новый взгляд на историю как процесс, в ходе которого каждый народ в соответствии со своим «национальным духом» и призванием вносит собственный вклад в общее развитие человечества.

Пробудилась мысль о необходимости национального самопознания, и юный Гоголь с помощью своих наставников следил за возникшим в Москве обществом «любомудров». Не прошла для него незамеченной статья Д. В. Веневитинова «Несколько мыслей в план журнала»: «Самопознание – вот идея, одна только могущая одушевить вселенную; вот цель и венец человека… С сей точки зрения мы должны взирать на каждый народ, как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет все свои собственные усилия, ознаменованные печатию особенного характера».

Принял Гоголь и то, как Веневитинов подвергал критике современную русскую литературу. «У всех народов, – говорил он, – просвещение развивалось из начала отечественного. Россия же все получила извне». Она «приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое здание литературы без всякого основания». Задача современности – возвращение к себе, к своим собственным историческим корням, к русской древности, к народной песне как хранительнице национальной памяти. Один из «любомудров», М. А. Максимович, приступил тогда к собиранию украинских народных песен, а другой, П. В. Киреевский, – великорусских. Пробуждался интерес к Украине как колыбели восточнославянской и русской истории.

В 1824 году «любомудры» вместе с В. К. Кюхельбекером организовали свой печатный орган – альманах «Мнемозина». Второй выпуск его открывался программной повестью В. Ф. Одоевского «Елладий». В ней звучал призыв к духовному возрождению человека: «Чья жизнь была – беспрерывное совершенствование, тому на земле знакомо небесное, тот бодро оставляет прах земной, он привык отрясать его! – но горе оземленелому телом и духом!»

Гоголь читает этот альманах. За год до окончания гимназии он пишет своему другу Г. И. Высоцкому в Петербург: «Ты знаешь всех наших существователей, которые задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться». В согласии с религиозной философией «любомудров»-романтиков Гоголь верит в свое высокое предназначение.

Благословен тот дивный миг,

Когда в поре самопознанья,

В поре могучих сил своих

Ты, небом избранный, постиг

так пишет он о своем призвании в романтической поэме «Ганц Кюхельгартен», сочиненной в последний год его обучения в гимназии.

В 1826 году Гоголь начинает труд собирательский. Он заводит «Книгу всякой всячины, или Подручную энциклопедию» – объемистую тетрадь в пятьсот страниц. Он записывает в ней украинские народные песни, пословицы и поговорки, народные предания, описания деревенских обрядов, отрывки из произведений украинских писателей, выписки из сочинений старинных западноевропейских путешественников по России. Сюда включает он обширный «лексикон малороссийский» – материалы к словарю украинского языка.

Насколько искренни эти признания «Таинственного Карлы»? Ведь романтическую поэму «Ганц Кюхельгартен» и «Подручную энциклопедию» он тщательно уложил в дорожный саквояж! Звание литератора в глазах русского дворянства 1830-х годов не воспринималось серьезно. Да и в жизни того времени понятие «профессиональный писатель», если вспомнить Пушкина, с трудом завоевывало свое место в общественной «табели о рангах».

Читайте также

Детство и юность Грибоедова.

Детство и юность Грибоедова. Александр Сергеевич Грибоедов родился 4 (15) января 1795 (по другим данным – 1794) года в Москве в родовитой, но обедневшей дворянской семье. Отец его, человек безвольный, в домашних делах участия не принимал, проводя свою жизнь за карточным столом, и

Юность. Петербургский период.

Юность. Петербургский период. Летом 1817 года состоялся первый выпуск воспитанников Лицея. Сначала Пушкин колебался в выборе жизненного пути, хотел поступить на военную службу. Но друзья отговорили, и он определился чиновником в Коллегию иностранных дел.После

Детство

Детство Огромные глаза, как у нарядной куклы, Раскрыты широко. Под стрелами ресниц, Доверчиво-ясны и правильно округлы, Мерцают ободки младенческих зениц. На что она глядит? И чем необычаен И сельский этот дом, и сад, и огород, Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин, И

Юность Герцена. Первые идейные влияния

Юность Герцена. Первые идейные влияния Незаконнорожденный сын родовитого и богатого русского дворянина И. А. Яковлева и немки Л. Гааг (что объясняет секрет его искусственной немецкой фамилии), Герцен получил достаточно хорошее домашнее воспитание, с детства помимо

1. Так начинают… (Детство, юность, подполье, эмиграция)

1. Так начинают… (Детство, юность, подполье, эмиграция) В Киеве, в ЦГИА Украины хранится «Книга для записи родившихся евреев на 1891 год». В ней на обороте листа 21 под № 36 имеется следующая запись: 1-я графа: Кто совершал обряд обрезания — мещанин Ярышева Мошко Сорочин; затем:

Быкова Н. Г «Детство», «Отрочество», «Юность»

Быкова Н. Г «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстой вошел в русскую литературу как зрелый и оригинальный художник. Повесть «Детство» (1852), как и последовавшие за ней «Отрочество» (1854) и «Юность» (1857), была произведением необычным уже по той изобразительной силе,

Глава 1 «РАЗГОВОРА ПРО ЛИТЕРАТУРУ ТОГДА НИКАКОГО НЕ БЫЛО» Детство и юность 1891–1916

Глава 1 «РАЗГОВОРА ПРО ЛИТЕРАТУРУ ТОГДА НИКАКОГО НЕ БЫЛО» Детство и юность 1891–1916 Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в Киеве[1]. Об этом сохранилась запись в метрической книге Киево-Подольской Кресто-Воздвиженской церкви: «Тысяча восемьсот девяносто

Из отрочества в юность

Из отрочества в юность Это случилось в конце лета, в теплый августовский день 1904 года на даче у Владимира Васильевича.Из года в год — более двадцати лет подряд — проводил он летние месяцы в деревне Старожиловке, близ Парголова, Там он снимал всегда одну и ту же дачу у

Детство

Детство Андреевский спуск — одна из самых живописных киевских улиц, особенно если идти сверху — от прелестной, как бы плывущей в небо Андреевской церкви, которую киевляне по традиции называют собором, к Подолу.Улица петляет, пытаясь умерить свою крутизну, зажатая между

Письмо в редакцию «Юность»

Письмо в редакцию «Юность» В газете «Вечерняя Москва» 6 августа напечатана рецензия-крик художника в отставке Ф. Зевакина по поводу новых стихов Андрея Вознесенского в № б «Юности» за 1975 год.Рецензия написана в издевательском тоне и даже озаглавлена «А-Б-E-Б-Е-А,

«БУЧ И САНДЕНС: ЮНОСТЬ» (Butch and Sundance: The Early Days) США. 1979.110 минут.

«Юность» (Повесть) Пересказ

«Юность» (Повесть) Пересказ Николаю Иртеньеву уже шестнадцать лет. Он готовится к вступительным экзаменам, и душа его наполнена мечтами и думами о своем дельнейшем жизненном предназначении. В отдельную тетрадь молодой человек записывает все обязанности, которые

Юность

Юность Уже в 1818 году Пушкин пишет совсем иные стихи. Это поэзия не «потухших», а горящих восторгом глаз: Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман; Но в нас горит еще желанье, Под гнетом власти роковой Нетерпеливою

Биография Гоголя — талантливого писателя и главного мистика русской литературы

Можно написать несколько томов под названием «Биография Николая Васильевича Гоголя», потому как жизнь его была невероятно многогранна и таинственна. Многие литературоведы называют его не только талантливым писателем и непревзойденным мистиком русской литературы, но и провидцем, потому что большинство произведений этого автора невероятно актуальны до сих пор. Еще А.С. Пушкин подчеркивал, что Гоголь «имел способность угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого».

История семьи Гоголя

Будущий писатель родился в зажиточной украинской семье. Николай Васильевич Гоголь стал третьим из двенадцати детей. Но так как двое первых мальчиков умерли в младенчестве, для родителей он был словно долгожданный первенец. Незадолго до родов матушка горячо молилась преподобному Николаю Чудотвроцу, а потому, родившегося мальчика было решено назвать Николенькой.

Из девяти родившихся после него детей выжило только четыре сестры: Машенька, Анюта, Лиза и Оля, с которыми Коля был очень дружен. Отчасти под влиянием сестер, отчасти по складу своего мягкого характера, все детство Николай Васильевич провел в «женских» занятиях: очень любил шить, вязать, ткать, вышивать. Кстати, и будучи взрослым он часто, при написании своих произведений, вязал на спицах, а также любил одеваться как франт и некоторые из своих нарядов мастерил сам с большим усердием и удовольствием.

Отец Гоголя

Отец писателя – Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский – долгое время работал в Малороссийском почтовом ведомстве, но в 1805 году вышел в отставку, женился и стал постоянно проживать со своим семейством в имении Васильевка Полтавской губернии. Там, в селе Сорочинцы, весной 1809 года и родился Николай Гоголь. Василий Афанасьевич был образованным, разносторонне развитым человеком, любил веселье, шутки, литературу, сам слыл неплохим поэтом, писателем, а особой его страстью был театр.

Вместе со своим другом помещиком Трощинским Василий Гоголь-Яновский организовал домашний театр и с увлечением писал для него пьесы, участвовал в постановках. Вероятно поэтическим и писательским талантом Николай Васильевич обязан именно отцу. Что касается двойной фамилии, писатель «избавился за ненадобностью» от второй ее части, когда начал публиковаться и вошел в историю мировой литературы просто «Николем Гоголем».

Мать Гоголя

Матушка писателя – Мария Ивановна, в девичестве Косяровская – по воспоминаниям современников был невероятно красива внешне и слыла завидной невестой. Василий Гоголь-Яновский женился на девушке, когда той едва исполнилось 14 лет. Мария Ивановна всю свою жизнь была очень набожной и домашней, везде и всюду следовала за мужем, даже когда тот выезжал куда-то по хозяйству, то всегда брал с собою супругу. Считается, что свою тягу к мистицизму и потустороннему миру Гоголь унаследовал именно от матери, так как та всегда рассказывала детям множество преданий и легенд о леших, домовых и нечистой силе.

Сверхвпечатлительная натура мальчика буквально впитала в себя все эти рассказы, и он пронес их через всю свою жизнь, отразив позднее в творчестве. Известно также, что уже живя в Петербурге, Гоголь много раз писал матери с просьбой прислать ему новые подробности украинской жизни: какую одежду носили предки, каковы были их обычаи и просил снабдить его новыми притчами и легендами. Мать с радостью делилась с сыном тем, что знала сама или узнавала от местных жителей.

Учеба Гоголя

Первоначальное образование писатель получил дома. Он много читал, с пяти лет пробовал сочинять. Бывало, когда они с отцом выезжали на бричке объехать владения, батюшка задавал сыну тему для сочинений. И мальчик целый день ездил, смотрел на прекрасные украинские пейзажи и сочинял про себя оды родной природе и всему увиденному. Можно смело сказать, что щедрая малороссийская природа и украинский фольклор – вот две вещи, которые сформировали Гоголя-писателя.

Когда Коленьке исполнилось 10 лет, родители отправили его на обучение в Полтаву, сначала он окончил училище, а затем Гимназию высших наук. Первые годы учебы были невероятно тяжелыми для Гоголя: его подготовка оставляла желать лучшего – в отличие от многих сверстников он совсем не знал иностранных языков, был слаб в точных науках, не отличался физическим здоровьем и выносливостью, был достаточно замкнутым.

В те годы будущий писатель на себе познал судьбу тех самых «маленьких людей», которых он позднее так ярко опишет в своих произведениях. И слова Акакия Акакиевича Башмачника из «Шинели»: «Ну, зачем, зачем вы меня обижаете?», он, вероятно, и сам не раз произносил, если не вслух, то мысленно.

Однако, в то же время, Гоголь обладал феноменальной памятью и показывал прекрасные способности в русской словесности. А через несколько лет открылся еще один его яркий талант – талант актера, пародиста и юмориста. У него нашлись товарищи по интересам, вместе с которыми они занимались литературными опытами, готовили и ставили спектакли в гимназическом театре, выпускали свою ученическую газету. Вдруг перед всеми открылся совершенно иной Гоголь – яркий, остроумный, умевший делать точные и невероятно смешные пародии на любого человека, включая учителей. И оставшиеся годы обучения прошли у Гоголя насыщенно и интересно.

Приезд Гоголя в Петербург

Зимой 1828 года, после окончания гимназии, Николай Васильевич решает отправится в Петербург. Биография Гоголя получает новый виток. К тому времени уже скончался его отец (смерть была скоропостижной, для всей семьи это был настоящий удар), сын как мог пытался поправить дела поместья, которые без главы семейства начали расстраиваться, так как мать оказалась совершенно не приспособлена для ведения большого хозяйства. Но в этих делах Гоголь не очень преуспел, оказав самую большую помощь семье тем, что отказался от своей доли наследства, чтобы мать могла эти средства распределить между младшими дочерями.

Возвращаться домой Гоголю совершенно не хотелось и он отправился в столицу, томимый желанием служить Отечеству, сделать для России нечто великое и полезное. Каким образом он может быть полезен государству, он не мог сказать наверняка, но тогда еще точно не связывал это с литературой, думая, что сможет пригодиться на поприще государственной службы.

Однако, Петербург встретил его совсем недружелюбно. Выяснилось, что скудных сбережений Гоголя совершенно не достаточно, чтобы жить и кормиться в дорогой столице. Служба в Департаменте уделов, куда он смог поступить, оказалась однообразной, нудной, скучной и на редкость формальной из-за чего Гоголь вскоре бросил ее. Он пытался поступить в театр, ведь чувствовал в себе талант и великое желание служить искусству, но так и не прошел ни одного прослушивания.

Говорят, его не брали из-за невыразительного голоса, хотя для многих его одноклассников это было совершенной неожиданностью, ведь они видели Гоголя на сцене и точно знали, что в нем заложен колоссальный актерский талант! Его произведения тех лет либо вообще не хотели печатать, либо не пользовались популярностью. Насмешки литературных критиков больно ранили чувствительное самолюбие будущего классика, он переживал мучительные поиски своего призвания и места в жизни.

Пушкинский круг

Но как бы то ни было Гоголь продолжал писать для петербургских изданий, отдельные произведения все чаще попадали в печать. Одним из редакторов, кто оценил сочинения начинающего автора, был Антон Дельвиг, который в то время возглавлял журнал «Северные цветы». Именно А. Дельвиг познакомил Гоголя с Василием Жуковским и Петром Плетневым, а те, в свою очередь, помогли Николаю Васильевичу устроиться на хорошую должность преподавателя в женском Патриотическом институте, а также рекомендовали его как репетитора в богатые дворянские семьи. Теперь, когда финансовый вопрос был для Гоголя закрыт, он смог всей душой отдаться творчеству и начал писать серию очерков об Украине.

В 1831 году вышла книга Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», куда вошло четыре рассказа: «Сорочинская ярмарка», ранее опубликованный «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Пропавшая грамота». Действие книги происходило на родине автора, в Миргородском районе Полтавской губернии. Героями были жители украинской деревни, а в сюжете повседневная жизнь смешивалась с мистическими мотивами, которые были в ходу у селян.

Книга сразу же стала невероятно популярной, ее высоко оценили ведущие литераторы того времени. Евгений Баратынский восхищался легким слогом и веселостью автора. А Александр Пушкин просто пришел в восторг от всех повестей и говорил, что, не было еще в русской литературе подобного писателя, который мог бы так просто и сердечно передать народную речь, озорной юмор и красоту природы.

Через год Гоголь отдал в печать вторую часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Туда вошли еще четыре повести: «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и «Заколдованное место». Вторая часть была встречена не менее восторженно, чем первая. Гоголь стал «своим» в лучших литературных салонах Петербурга и тесно вошел в так называемый «пушкинский круг». В это время он знакомится с актером Михаилом Щепкиным, писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и его сыновьями Константином и Сергеем, публицистом Михаилом Погодиным. Со всеми ними Гоголь сохранит дружбу до конца жизни.

В 1834 году Гоголю предложили должность преподавателя истории при Петербургском университете. Он с воодушевлением принял предложение: днем он читал лекции в университетских аудиториях, а по вечерам изучал историю Украины и писал новые произведения. Так вскоре вышли новые сборники «Арабески» и «Миргород», а также несколько исторических статей. Все произведения горячо принимаются публикой, а именитые мастера литературы в один голос признают, что с каждой новой книгой талант Гоголя все ярче расцветает и проявляется.

Роман «Мертвые души»

По всеобщему признанию, не умаляя достоинства других замечательных произведений Гоголя, комедия «Ревизор» и роман «Мертвые души» являются ключевыми в библиографии писателя. Идею обеих книг подсказал Николаю Васильевичу Александр Пушкин. Реальную историю приписки «мертвых душ» Пушкин слышал от одного помещика во время своей кишиневской ссылки. В 1835 году Гоголь приступил к написанию романа и через некоторое время прочитал Пушкину наброски.

Тот сначала много смеялся, но с каждой новой перевернутой страницей все более мрачнел и хмурился, а в финале произнес: «Боже, как грустна наша Россия!.». Но через некоторое время Гоголь отложил рукопись «Мертвых душ», не завершив ее.

Комедия «Ревизор»

Историю же про господина, который выдал себя за чиновника, Пушкин прислал Гоголю в письме, в ответ на его просьбу поделиться идеей для пьесы. Когда через некоторое время Николай Васильевич прочитал написанную комедию в кругу близких друзей, все единогласно посоветовали Гоголю тут же поставить ее на сцене. Однако это оказалось не так просто сделать – цензура решительно не пропускала пьесу. Понадобилось вмешательство Жуковского, который был близко знаком с императорской семьей. И только личное повеление Николая I помогло тому, что спектакль был поставлен.

Сам император пришел в восторг от комедии, и большинство представителей литературного круга также нашли ее злободневной и талантливой. Но чиновники, коих в Петербурге было немало, купцы и полицейские ополчились против автора, заявляя, что для него «нет ничего святого». К удивлению Гоголя, его безбожно ругали, но при этом на все четыре представления «Ревизора» в Петербурге совершенно невозможно было достать билета – их раскупали мгновенно.

Через несколько недель Михаил Щепкин представил комедию и в Москве. Реакция была приблизительно такой же. Как высказался сам Гоголь: «В «Ревизоре» я собрал всё самое дурное, что было на тот момент в России, чтобы высмеять всё это одним разом».

Зарубежные поездки

После постановки «Ревизора» Гоголь довольно поспешно покинул Россию и отправился в Европу, где прожил следующие 10 лет. Он объяснял свой отъезд тем, что оставил слишком много душевных сил на постановку комедии, и ему требуется время, чтобы восстановиться. Некоторое время он жил в Германии, потом переехал в Швейцарию, а позже в Париж.

Именно во Франции его застигла весть о смерти Александра Сергеевича Пушкина, которую Гоголь переживал невероятно тяжело, а, возможно, так и не смог справится с этой потерей до конца своих дней. Сначала он хотел вернуться в Петербург, однако, потом поменял решение и уехал в Италию. Там в 1841 году Гоголь закончил работу над романом «Мертвые души», после чего вернулся в Россию, поселившись в Москве, у своего друга Михаила Погодина.

Опять-таки роман удалось отдать в печать через преодоление многочисленных цензорских препон, спустя какое-то время. «Мертвые души», также как «Ревизор», вызвали неоднозначные оценки. Кто-то восхищался романом, кто-то называл автора «врагом России, которого нужно сослать в Сибирь».

Сам Гоголь в это время начинает страдать от затяжных депрессий, и в 1842 году снова уезжает за границу. Там он работает над вторым томом «Мертвых душ» (всего по замыслу писателя у романа должно быть три части, и к концу третьей Чичиков должен был в корне переменить свои взгляды на жизнь и преобразиться. Но некоторое время спустя у Гоголя случился кризис, и писатель в порыве отчаяния сжег рукопись.

Последние годы жизни Гоголя

Лишь в 1849 году Николай Васильевич вернулся в Россию. Он по памяти восстановил весь текст второго тома своего романа. Но это далось ему с трудом, так как на писателя снова и снова наваливались приступы нечеловеческой тоски, когда он ничего не мог делать и жить ему совершенно не хотелось. С января 1852 года он принялся рьяно соблюдать все церковные посты и совершенно отказался от еды. Это привело к еще более серьезным проблемам со здоровьем. В ночь с 11 на 12 февраля он сжег несколько своих рукописей, в том числе и второй том «Мертвых душ».

И последующие дни до самой смерти, которая наступила 21 февраля 1852 года, он не только не выходил из дома, но и практически не вставал с постели. Гоголь был похоронен на Даниловском кладбище Москвы, а позднее, в 1931 году, его останки были перенесены на Новодевичье кладбище. Множественные слухи о том, что якобы Николай Васильевич был похоронен в состоянии летаргического сна и на момент захоронения был еще жив, не имеют какой-либо надежных документальных свидетельств и более походят на домыслы.

Личная жизнь Гоголя

Николай Васильевич Гоголь был человеком совершенно не того склада, чтобы обзавестись семьей и потомством. Большую часть жизни он был невероятно аскетичен, так и не приобрел собственного жилья, обитая на съемных квартирах или у друзей, и в целом не предпринимал каких-либо шагов, чтобы устроить личную жизнь. Однако история сохранила имена двух женщин, так или иначе затронувших сердце великого классика.

Александра Смирнова-Россет

Первой был императорская фрейлина Александра Смирнова-Россет. Красивая, смуглая, кареглазая красавица покорила сердца многих видных кавалеров того времени, включая Михаила Лермонтова, Петра Вяземского и Александра Пушкина. Пленился ее чарами и Николай Гоголь. Познакомившись с девушкой через Василия Жуковского, Гоголь завязал с фрейлиной дружескую переписку, которая переросла в весьма нежные отношения. Девушка ясно понимала, что любима писателем и отвечала ему самым искренним расположением.

Но Николай Васильевич даже речи не заводил о каких-то романтических отношениях, то ли из боязни быть отвергнутым красавицей, то ли от того, что не чувствовал острой потребности в таких отношениях. В итоге через некоторое время Александра Россет получила предложение руки и сердца от преуспевающего чиновника МИДа Николая Смирнова и приняла его, сделав, по общему мнению, блестящую партию.

Мария Синельникова

Еще одной женщиной, которая имела сердечную привязанность к писателю, была его кузина Мария Синельникова. Девушку довольно рано выдали замуж, но семейная жизнь у этой супружеской пары совсем не заладилась, и вскоре Мария оставила мужа и вместе с детьми переехала в свое родовое имение под Харьковом. Туда-то однажды и приехал Николай Гоголь вместе с матерью и сестрами.

С первых фраз стало понятно, что Мария в лице писателя обрела родственную душу, они много общались, и женщина даже призналась Гоголю в своих чувствах. Но это случилось за пару лет до его смерти, когда писатель уже полностью погрузился в мистицизм и религию, почти все время постился и в сторону женитьбы даже не помышлял. Мария и Николай Васильевич все время до его кончины вели переписку, писатель отвечал на все ее письма. Мария Синельникова до конца жизни сохранила самые светлые воспоминания о Гоголе.