Детство Ивана IV

Великий князь и государь всея Руси, Василий III,прожив в длительном браке с Соломонией Сабуровой, детьми так и не обзавелся. Обеспокоенный положением, он запретил своим братьям вступать в брак, чтобы не допустить появление новых претендентов на трон. К сожалению, развода с женой было не миновать, и Соломонию против воли отправляют в монастырь. Василий III вступает в новый брак с литовской княжной Еленой Глинской.

Рождение наследника ждала вся Русь, и вот, только через 4 года, 25 августа 1530 года на свет появляется долгожданный ребенок. Мальчику дают имя Иван в честь святого Иоанна Предтечи. Согласно легенде, в день рождения будущего наследника сверкали молнии и бушевал сильный ветер. Придворные прорицатели растолковали это как дурной знак.

В честь новорожденного строится церковь Усечения главы Ионна Крестителя. Это также становится плохим предзнаменованием – Иван IVвойдет в историю не только как один из крупнейших монархов, но и невиданный любитель усечения многих голов.

Иван и его младший брат Георгий оказались брошенными на произвол судьбы. Их детство проходит в обстановке постоянных придворных переворотов, вражды и насилия. Детям приходилось терпеть нужду не только в одежде, но и в еде. Злоба опекунов и ужасающий страх быть убитым, оставили в душе Ивана чувство одиночества и недоверия к людям.

За подрастающими ребятами никто не присматривал, и порой обычное озорство перерастало в массовые драки на улице.

Иван находил отраду в книгах, что в дальнейшем сделало его одним из самых грамотных людей того времени. По отзывам современников, он прекрасно разбирался в богословии, мифологии, истории, имел познания в медицине и был хорошим шахматистом.

Власть попеременно переходила от одних бояр к другим, что способствовало сильному ослаблению государства. Были розданы часть царских вотчин, в государстве свирепствовало воровство и разбойные нападения.

В возрасте 13 лет Иван впервые показал свой сильный характер, отдав приказ на казнь одного из бояр. Андрей Шуйский был брошен на растерзание разъяренным собакам. В дальнейшем именно этот вид казни стал одним из наиболее любимых Иваном Грозным видов наказаний.

В 1546 году 16-летний Иван огласил важное решение венчаться на престол и жениться. Торжественное венчание происходило в Успенском соборе Московского Кремля. На Ивана были возложены знаки царского достоинства: крест, бармы и шапка Мономаха. Царский титул открывал новые возможности в дипломатических отношениях с другими странами.

Будущую супругу выбирали по старинному византийскому обычаю, на смотре невест. Выбор был остановлен на скромной девушке Анастасии Захарьиной из небогатого боярского рода. В будущем она станет для царя не только любящей женой, но и помощницей во многих делах. Интересен тот факт, что Анастасия будет отравлена боярами в возрасте 28 лет.

Через пару месяцев после венчания, в Москве произошел сильный пожар, который впоследствии останется ужаснейшим воспоминанием Ивана. Выгорели целые кварталы. Огонь перекинулся на Кремль. В храме Благовещения сгорел старинный иконостас работы Андрея Рублева. Пожар уничтожил свыше 25 тысяч домов и унес тысячи жизней. В городе начались массовые волнения в поиске виновных. Пожар вызвал сильнейший переворот в душе царя и побудил его к личной работе по управлению государством.

Иван Грозный: краткая история жизни и деяний

Иван IV родился в семье великого князя Василия III. Он был первым сыном и прямым потомком рода Рюриковичей. Именно ему было суждено войти в историю под именем Ивана Грозного.

Детство, юность

Князь Василий скончался в 1533 году, оставив престол 3-летнему сыну. Но власть была формальной. Фактически правлением занималась мать Ивана, Елена Глинская, на протяжении 5 лет. Но, когда мальчику исполнилось 8 лет, мать скончалась, оставив ребенка сиротой. А правление перешло в руки семибоярщины. С того времени знатные боярские роды – Оболенские, Шуйские, Бельские – начали кровопролитную битву между собой.

Считается, что именно в этот период характер маленького наследника ожесточился. Ребенок стал свидетелем придворных интриг, скандалов и беспощадных убийств. Сам он воспитывался в настоящем голоде и нищете. В ответ на подобное отношение, Иван стал проявлять агрессию.

Но тот не был намерен отдавать свою судьбу в руки ненавистных ему людей. Много времени он посвятил самообразованию. Его навязчивой идеей стала безграничная власть над людьми.

Внутренняя политика

В 1545 году Иван IV стал полноправным правителем. Одним из первых и важных его решений стало венчание на царство. Коронация была произведена в 1547 году.

В том же 1547 году бояре подняли восстание, которое удалось подавить. Ответом на него стало проведение ряда реформ, приводившие к централизации власти.

Государь продолжал подстраивать государство под себя, поэтому в 1550 году было произведено составление Судебника и создание стрелецкого войска. Через 3 года было введено печатное дело.

Некоторые нововведения были губительны для простого народа. Так в 1565 Иван IV ввел опричнину. По сути, опричники – это люди, имеющие неограниченную власть, занимались борьбой с теми, кто не был согласен с решениями царя.

Идея Ивану Васильевичу казалась удачной до 1571 года. Крымский хан Девлет-Гирей вместе со своим войском вторгся на территорию Руси. Опричники должны были первыми выступить на защиту страны, однако их едва удалось набрать в один полк. Остальные просто отказались подниматься на защиту. Поэтому раздосадованный царь принял решение об отмене опричнины.

Внешняя политика

Внутри страны Иван IV был грозным и жестоким царем. Однако во внешней политике он показал себя как умный дипломат и прекрасный военный стратег. Во время его правления территория Русского государства увеличилась вдвое.

С 1552 по 1557 год он взял Казань и Астрахань, добился присоединения части Сибири, а также Башкирии и Ногайской Орды.

В 1552 год царь сокрушил татарское иго, а уже через год организовал торговлю с Англией.

Но, начиная с 1558 года, армия Ивана Грозного начала терпеть поражения. Началась Ливонская война, в ходе которой часть российских земель отошла Литовскому княжеству.

К тому моменту царь смягчил свой нрав, позволив Избранной раде принимать законы. Но поражения в битвах снова ожесточили его. Он принялся искать виноватых, вернув всю власть себе в единоличное пользование. Снова начались казни и поиски тех, кто не был согласен с его решениями.

Итог жизни грозного царя

Умер Иван Васильевич в 1584 году, когда ему было 53 года. Во время своего правления он успел совершить ряд поступков и принять множество законов, благодаря которым жизнь его соотечественников навсегда изменилась.

Так границы страны были заметно расширены, а 300-летняя власть татар в Поволжье наконец-то закончилась. Также он положил начало печатному делу в стране.

Но с его властью пришли и негативные изменения. Был отменен Юрьев день, а крестьяне оказались закрепощены. Ливонская война завершилась крупными неудачами, приведшими к развалу экономики во 2 половине правления Ивана IV.

Он вам не Иван IV: как проходили молодые годы государя Иоанна Васильевича Грозного

Личность Ивана Грозного в русской истории выделяется яркостью и противоречивостью. При упоминании этого царя перед глазами встает образ из школьной программы – немолодой, мрачный человек, склонный к беспричинной ярости и жестокости даже по отношению к самым близким людям. Доля истины в этом описании есть, но все же оно не дает полного представления об этой исторической личности.

Шапка Мономаха увенчала голову Иоанна IV 16 января 1547 года, после чего последовало самое продолжительное в русской истории правление – 50 лет и 105 дней. Этот немалый срок можно разделить на несколько периодов, в каждый из которых царь был другим. Каким были юные годы царя, которого в зрелые годы заслуженно прозвали Грозным?

Юный Иоанн Васильевич, пока еще не Грозный

Сиротское детство

Детство Ивана сложно было назвать безоблачным, так в те суровые времена даже царское происхождение не обеспечивало человеку покой и безопасность. Будущему монарху было всего три года, когда умер его отец – князь Василий III, а претендентов на престол, кроме младенца, было хоть отбавляй.

В то время еще действовало древнее «лествичное» право передачи власти от старшего брата к младшим и сын князя из-за своих родных дядей мог остаться не у дел. Положение спасло создание опекунского совета, в состав которого вошли брат покойного князя, мать Ивана Елена Глинская и группа наиболее влиятельных бояр.

Москва XVI века. Эскиз к театральной декорации работы Васнецова А.М. XIX век

Так в 8 лет Иван остался круглым сиротой во враждебном мире взрослых, которые только и глядели, как отнять у него власть. С Иваном и его братом Юрием особо не церемонились – сохранились воспоминания самого царя, который утверждал, что их держали в «черном теле». Детей царских кровей, оставшихся без опеки, одевали в обноски и кормили чем попало, как последних бродяг.

Все страхи царя, которые позже превратят его в безжалостного тирана, были заложены в нем с детства. Это ужасно – ребенок ложился спать и не знал, проснется он утром или его удавят ночью бояре в борьбе за шаткий престол. Но все обошлось и Иван Васильевич вырос в угрюмого и резкого в суждениях юношу, настроенного царствовать, основываясь лишь на своем мнении.

Испытания не оставляли молодого царя и после венчания на престол. Всего спустя полгода после церемонии, в Москве случился знаменитый летний пожар 1547 года. Вслед за этим бедствием, буквально опустошившим столицу, последовал бунт москвичей, обвинявших в несчастье родственников царя по матери князей Глинских.

Самому царю пришлось бежать из Москвы и скрываться в Воробьево. Некоторые Глинские были убиты, а их имущество разграблено. Юный царь с ненавистью взирал сквозь ставни своего убежища, как под его окнами куражится чернь, выкрикивая оскорбления в сторону семьи его матери.

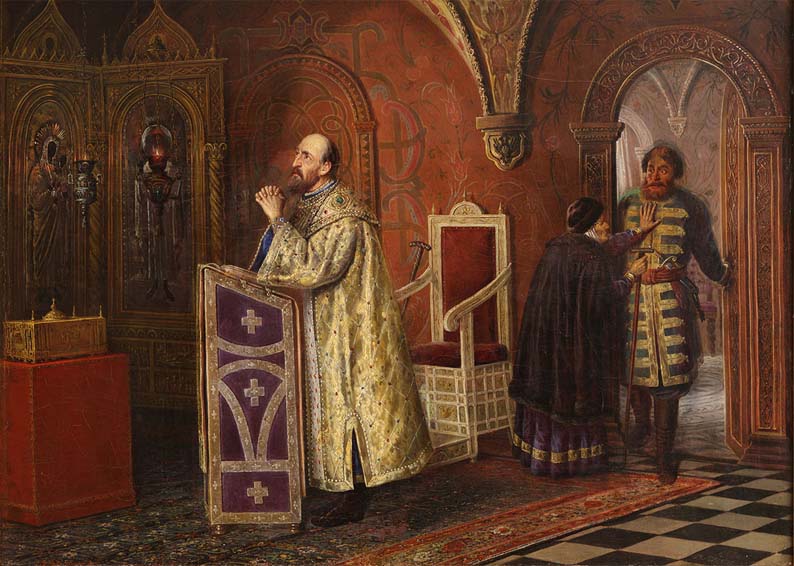

Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года. Плешанов П.Ф. XIX век

В этот тяжелый момент к Ивану пришел священник Сильвестр, человек опытный и хитрый. Священнослужитель авторитетно заявил, что все беды монарха из-за его грехов и что он знает, как побороть эту напасть и выйти из полосы неудач. С этого момента царь попал под влияние Сильвестра, который со временем сделался одним из самых влиятельных людей Московского царства.

Вообще, Иоанна IV стоило бы величать Иоанном I, так как это был первый царь в русской истории, после череды князей. Этот титул пришлось взять для того, чтобы уравнять в статусе правителя Московии с европейскими монархами. Великий князь соответствовал титулу великого герцога, чего было недостаточно, чтобы на равных разговаривать с королями и императорами. Нужно отметить, что царский титул Ивана IV далеко не сразу был принят королевскими дворами Европы и одной из первых сделала шаг навстречу Англия, заинтересованная в торговле на севере.

При жизни царя называли не Иван Грозный и не Иван IV, а исключительно «царь Иоанн Васильевич». Порядковый номер к самодержцу добавили два столетия спустя, после рождения в 1740 году императора Иоанна Антоновича. Новорожденный монарх стал Иоанном III, а Иван Грозный… Иоанном I, как по логике и положено. Многочисленные великие князья с именем Иван, правившие ранее, не получили никаких номеров вовсе.

Четвертым по счету Иоанн Васильевич стал только в XIX веке с легкой руки историка Николая Карамзина, решившего вдруг вести счет Иванам с великого князя Иоанна Калиты, который стал номером первым. Именно благодаря Карамзину мы уже два столетия ошибочно называем этого русского царя Иоанном IV.

Единственная любимая жена

Сразу же после своего воцарения в 16-летнем возрасте Иоанн IV изъявил желание жениться. Как было принято в те времена прошел смотр невест и царю приглянулась Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева. Выбор государя не был одобрен боярами, так как, по их мнению, невесте не хватало знатности, чтобы быть царицей. Но молодой правитель был категоричен и настоял на свадьбе.

Свадьба Иоанна IV и Анастасии

Историки не без основания считают, что брак с Захарьиной-Юрьевой был у Ивана единственным счастливым и что он на самом деле полюбил свою выбранную на «кастинге» супругу. Английский посол Джереми Госрей так отзывался о царице в своих письмах на родину:

Царь был вне себя от горя и подозрение, что его любовь умерла по злому умыслу бояр, сильно ожесточила его. Это был первый серьезный толчок к борьбе с боярскими элитами и в этом противостоянии Иоанн IV готов был использовать самые непопулярные методы.

Взятие Казани и другие военные успехи

Даже те из нас, кто прогуливал в школе уроки истории, благодаря советскому фильму «Иван Васильевич меняет профессию» знают, что царь «Казань брал, Астрахань брал». Все наиболее значимые военные победы Иоанна Васильевича пришлись на начальный период его царствования.

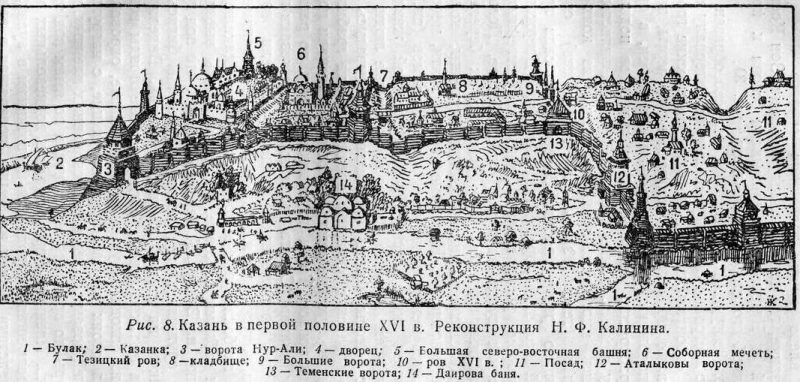

В период с 1547 по 1552 годы русское войско совершило три военных похода на Казань. Эти военные операции не были прихотью царя, а стали адекватным ответом на постоянные набеги татар на русские земли. Третий по счету поход оказался удачным и Казань, а вместе с ней и все среднее Поволжье вошло в состав царства Иоанна.

Для своего времени Казань была отлично укрепленным городом и ее взятие стало крупным военным успехом

Царь не стал притеснять побежденных и татары активно привлекались на государеву службу, в том числе и на ответственные должности. Это было мудрое решение, позволившее построить между двумя народами нормальные отношения. В 1556 году была взята Астрахань и менее могущественное, но важное со стратегической и экономической точки зрения Астраханское ханство было присоединено к царству Иоанна IV. Параллельно с этим шло активное освоение русскими сибирских земель.

В годы правления Иоанна Васильевича площадь Московского царства увеличилась с 2,8 млн кв.км до 5,4 млн кв. км. Это сделало русское государство территориально большим чем вся Европа. Кроме освоения новых земель активно развивалась торговля на севере, западе и юге – в Москве открылись посольства многих европейских держав, а в крупных торговых городах – представительства иностранных компаний.

Начало противостояния с элитами

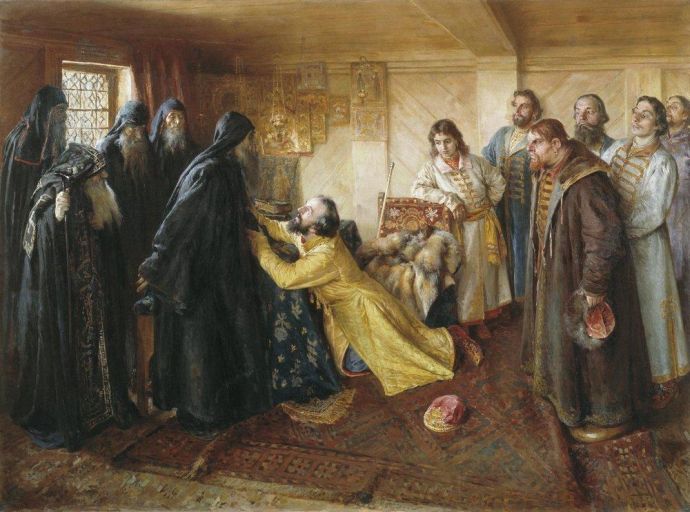

Царь Иван Грозный просит игумена Кирилла благословить его в монахи. Лебедев К. В. Конец XIX века

Царь серьезно заболел и его окружение стало готовиться к худшему. Иоанн Васильевич настаивал, чтобы бояре присягнули на верность его сыну Дмитрию, но ближайшие сподвижники государя – Сильвестр и Адашев, неожиданно для него, высказались против этой идеи. По их мнению, лучшей кандидатурой на престол в случае смерти государя будет его двоюродный брат Владимир, князь Старицкий.

Некоторые сподвижники Иоанна IV бежали за рубеж, как воевода князь Курбский, скрывшийся в Великом княжестве Литовском. Из «эмиграции» прославленный военачальник Ливонской войны писал царю полные обиды письма, в которых изобличал его в предательстве верных соратников и идеалов.

Когда Иоанну IV исполнилось 30 лет, он пришел к выводу, что удержаться на троне он сможет только путем истребления элит, испокон веку отравлявших жизнь правителям в прямом и переносном смысле. В истории России начинался новый период, а царь готовился доказать, что потомки не зря прозовут его Грозным.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Царь Иван IV Грозный

Д. В. Лисейцев, 2015

Об Иване IV Васильевиче, получившем прозвище Грозный, спорят до сих пор: чего больше он принес Руси – силы или разорения? На весах – усиление центральной власти, укрепление армии, поверженные осколки Золотой Орды – Казанского и Астраханского царств. И проигранная Ливонская война за выход к Балтике, ослабившая государство, опричные казни… Но однозначно одно: он был великим царем, заложившим на Руси основу жесткой вертикали власти, просуществовавшей многие века.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Царь Иван IV Грозный предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Детство Ивана Грозного

Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в первую пору жизни.

Первый царь Московского государства, Иван IV Васильевич Грозный, появился на свет на исходе лета 7038-го года от сотворения мира — 25 августа 1530 г. по привычному нам летоисчислению от Рождества Христова. Позднее, чтобы объяснить его прозвище «Грозный», была сочинена легенда о том, что во время его рождения над Москвой якобы бушевала страшная гроза. Другая легенда, и тоже довольно поздняя, приписывала царю Ивану холопское происхождение. Якобы по смерти предыдущего царя не осталось наследников, и тогда было решено избрать нового государя оригинальным способом: все жители Москвы должны прийти к Москве-реке с зажженными свечами, чтобы Бог указал, кому царствовать (у божественного избранника свеча продолжит гореть, тогда как все прочие погаснут). Боярин, хозяин Ивана, собираясь к реке, посулил своему холопу: «Стану царем, дам тебе волю». Иван же в ответ пообещал боярину: «Стану царем, прикажу казнить тебя». И сдержал свое слово.

Скульптурный портрет — реконструкция по черепу Ивана Грозного. Скульптор-антрополог М. М. Герасимов

Таковы легенды. Правда же была, как это часто бывает, намного менее красивой и куда как более прозаичной. Отец будущего царя, великий князь московский Василий III Иванович, 46 лет от роду, прожив 20 лет в браке с первой своей супругой, Соломонией Сабуровой, так и не обзавелся наследником. Судьба династии московских Рюриковичей висела на волоске (поскольку младшим своим братьям бездетный великий князь запрещал жениться). Поэтому Василий III задумал развестись с «неплодной» супругой. Впрочем, злые языки утверждали, что развод великого князя был связан не столько с заботами о будущем престола, сколько с тем, что великий князь присмотрел уже себе новую жену — княжну Елену Васильевну Глинскую, которая была примерно на 20 лет моложе Соломонии Сабуровой и лет на 30 младше самого Василия Ивановича.

Так или иначе, но в 1525 г. Сабурова была насильно пострижена в монахини. После этого долго ходили слухи, что Соломония была сослана в монастырь, уже будучи беременной, и даже якобы родила в келье мальчика… Сам развод в принципе противоречил церковным правилам: венчанных в церкви супругов могла разлучить лишь могила. Однако никаких громких протестов по поводу произошедшего не последовало, а глава Русской православной церкви митрополит Даниил сам цитировал Василию III Христову притчу из Евангелия от Луки: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?». Развод в великокняжеской семье прошел, таким образом, без тех громких и скандальных последствий, какие повлек за собой развод короля Генриха VIII Тюдора с его первой супругой, Екатериной Арагонской. Начав подготовку к разводу в том же 1525 г., английский король освободился от первой супруги лишь в 1533 г.; последствием этого события стало начало Реформации в Английском королевстве.

Великий князь Московский обрел семейное счастье намного быстрее — уже в 1526 г. он венчался с Еленой Глинской. Род князей Глинских, незадолго до того бежавших из Великого княжества Литовского в Россию, вел свое происхождение от знаменитого татарского темника Мамая. Курьезно, но если родословная легенда Глинских правдива, то в жилах Ивана Грозного смешалась кровь Дмитрия Донского и разгромленного им на Куликовом поле властителя Золотой Орды. В угоду молодой супруге Василий III даже, несмотря на осуждение окружающих (довольно спокойно перенесших великокняжеский развод), стал постригать бороду, чтобы выглядеть моложе. Однако молодости великому князю это не прибавило, и его второй брак на протяжении первых лет оставался бесплодным. Супруги совершили ряд пеших походов на богомолье в отдаленные монастыри, испрашивая у небес милости, прося послать наследника. Наконец в августе 1530 г. династический кризис разрешился — пятидесятилетний Василий III впервые в своей жизни сделался отцом. Радость родителей была велика: в селе Коломенском, где произошло это важное для них событие, спустя два года была достроена церковь Вознесения. Считается, что она построена в честь рождения Ивана Грозного (хотя заложили ее за два года до его появления на свет). В октябре 1532 г. в семье Василия III появился еще один ребенок — младший брат Ивана Грозного Юрий. Впрочем, радость была омрачена тем, что мальчик родился умственно неполноценным — «без ума, и без памяти, и бессловесен». Получив от отца в удел город Дмитров, он умрет в 1563 г. в возрасте 31 года.

Сам Василий III наслаждался семейной гармонией недолго. Осенью 1533 г., отправившись на охоту под Волок Ламский, великий князь обнаружил на бедре нарыв, которому сначала не придал значения. Однако нарыв быстро увеличивался, и сидеть в седле московский государь уже не мог. Гной, который выпускали из нарыва, издавал чудовищное зловоние. Судя по описанным современниками симптомам, великий князь умирал от заражения крови. Василия III привезли в Москву уже едва живым, завещание («духовную грамоту») он продиктовал еще в Волоке. Наследником российского престола, согласно завещанию, провозглашался старший из его сыновей, Иван Васильевич. Правда, сына умиравший Василий III долго не желал подпускать к своему смертному одру. Лишь незадолго до кончины великого князя, 3 декабря 1533 г., ребенка привели к отцовской постели, и умирающий государь благословил своего наследника одной из главных святых реликвий московских князей — крестом святого чудотворца Петра, митрополита Киевского. Утром следующего дня, 4 декабря, маленький Иван, которому едва исполнилось 3 года, проснулся сиротой и великим князем Московским и всея Руси. Конечно, он не мог осознать всей тяжести личного горя, обрушившегося на него, как не мог оценить и груза ответственности за судьбы огромной страны и ее трехмиллионного населения, который отныне ложился на его детские плечи и который ему предстояло нести так долго, как не приходилось ни одному правителю Руси ни до него, ни после — более полувека.

Иоанн Грозный. Его жизнь и государственная деятельность

Евгений Андреевич Соловьев

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Иоанн Грозный. Его жизнь и государственная деятельность предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Глава I. Московская традиция. Детство и юность Иоанна Грозного

“Гений — оригинален. В оригинальности скрывается тайна его влияния, его успехов, его заслуг перед человечеством. Нет гения, который не развертывал бы нового знамени, нет гениальной деятельности, не указавшей новых путей. Оригинальность и традиция — вот две вечно борющиеся друг с другом силы, и различные перипетии этой борьбы составляют главнейшее содержание истории”.

Я нарочно начал этой цитатой биографию Иоанна Грозного. Ниже из обзора литературы читатель увидит, какие ожесточенные споры происходят еще о величии и ничтожестве Грозного как личности и как государя. “Предшественник Петра Великого, предвосхитивший планы преобразователя на целых сто пятьдесят лет” — таков Иоанн для одних. “Мелкая душа, подьяческий ум” — таков Иоанн для других. Где же истина? Привыкший к робким точкам зрения, читатель, наверное, подумает, что “истина в середине”. Середина — нечто спасительное, безопасное, вроде спокойной бухты, куда так приятно въехать после “бурного плавания по волнам исторического исследования”. Мне думается, однако, что срединная точка зрения мало приложима к характеристике Грозного. Как бы ни судили мы его, он несомненно яркая и резко очерченная личность, которую очень трудно усадить сразу на двух стульях. Но “яркость и резкость” еще не означают величия.

Чтобы быть великим, надо быть оригинальным. Был ли таким Грозный в своей государственной деятельности?

Разумеется, вся наша биография должна служить ответом на этот вопрос. Но является возможность в самом начале подготовить его разрешение. Для этого прежде всего необходимо определить традиции Московского государства, а затем уже сам читатель легко увидит, как далеко отошел от них Грозный и что нового внес он в жизнь.

Московская Русь сложилась и оформилась уже в княжение Ивана III. Сын его Василий мало прибавил к делу отца и, уничтожив вольность Пскова, он лишь завершил давно начатую и в главном законченную уже борьбу с вольностью вообще. Иван III и Василий — уже государи в полном значении этого слова, самодержцы. Эпоха их правления создала и как нельзя яснее сформулировала устои Московской Руси.

Нам надо посмотреть на эти устои.

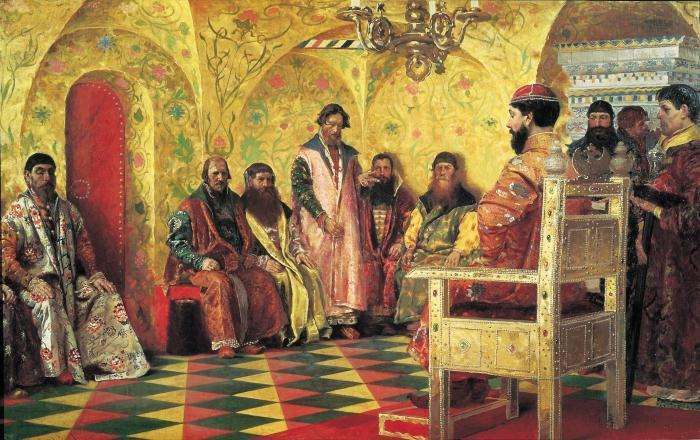

Первым, важнейшим устоем является великокняжеская власть, гордая, абсолютная, не знавшая никаких стеснений и ограничений. Все иностранцы в один голос утверждают, что московские монархи превосходят своею властью всех правителей Европы, кроме только турецкого султана. Возросши под охраной и даже прямо под покровительством татарских ханов, великокняжеская власть сосредоточила постепенно в себе весь ореол, всю безмерность власти ханской. Сначала скромная, как бы скрывающаяся, она уже при Иване III начинает окружать себя придворным блеском и этикетом. Это не мысль, это внешнее выражение процесса развития абсолютизма. Является обычай “целования княжеской руки”, учреждаются придворные должности, до той поры неизвестные. Великий князь — центр, глава и представитель всего государства, а не только своего удела, как раньше. Он действует за всю Русь, отвечает за ее счастье и несчастье, ведет народную жизнь по тому пути, который кажется ему наилучшим. Удельные князья закончили свое самостоятельное существование уже при Иване III. Та же участь постигла и Великий Новгород с его вечем и духом народовластной старины. При Василии отвезли в Москву вечевой колокол Пскова.

Во что обратилась дружина? Собственно говоря, в Московском государстве никакой выдающейся роли она не играла. Иван Калита и его потомки не были воителями, не любили войн и походов, храбростью и мужеством не отличались и держали себя скромно и тихо, как князья-помещики, князья-хозяева. Войнам они предпочитали дипломатические переговоры, покупку, иногда предательства. Их заботой было сосредоточить в своих руках как можно больше земель и денег.

Дружина возле них неминуемо должна была утерять свой воинственный характер, так как условия жизни не благоприятствовали развитию доблести и мужества. Но дружина, особенно старшая — боярство, не только воевала, раньше она играла еще роль княжеского советника. Эту роль она играла и в Москве. Но уже в XV веке князья значительно сузили ее. Иван III больше советовался со своей женой и дьяками, чем с боярами; сын его выказывал к советам бояр обидное пренебрежение. При нем дела решались в стороне от думы.

Все приведенные факты приобретут в наших глазах особенную ценность, если мы припомним, как медленно и постепенно входили они в жизнь. Принципы дома Калиты не поражают нас ни глубиной, ни широтой своего размаха, а скорее даже узостью. Но в конце концов они восторжествовали над всеми остальными. Случайности истории много виноваты в этом, но еще больше виновата та настойчивость и упорство, с какой князья пользовались всяким удобным случаем, чтобы расширить свою власть и пределы.

Традиция крепла, а в XV веке торжествовала уже.

Иван Калита, его личность и политика — прототип московских князей вплоть до самого Грозного. Ничего великого, выдающегося, ничего блестящего. Природа поскупилась на краски, создавая этого князя-хозяина и князя-помещика, скупого, медленного, хитрого, неуклонно стремящегося к поставленной цели. О невозможном он не мечтал, как не мечтал о геройских подвигах и славе. Каждая копейка у него на счету. Что приобретено им, приобретено навеки. Как настоящий практик, человек маленькой действительности, он пользуется всякой ошибкой ближнего, идет на унижения, когда эго нужно, неумолим и непреклонен, раз сила на его стороне. Его борьба с тверским князем не только не говорит нам о благородстве его души, а прямо наоборот. Зато дипломатической тонкости сколько угодно. Бедный Александр и не заметил, как ловко расставили вокруг него сети и как неожиданно и безысходно попался он в них.

Все московские Иваны и Василии похожи на своего предка. В общем и Грозный похож на него, но греческая и латинская кровь, текшая в его жилах, наградила его более горячим и страстным воображением.

Московская традиция носит на себе ясный отпечаток характера московских князей. “Поместье” Калиты разрослось и стало государством, но во главе государства встали те же расчетливые, скопидомные хозяева, которые раньше заправляли поместьем. Не станет же хозяин терпеть, чтобы кто-нибудь вмешивался в его распоряжения. Не станет терпеть этого и государь московский. Когда нужно, он пользуется и боярским советом, и симпатиями духовенства, но только когда это нужно. Вообще же он предпочитает действовать совершенно самостоятельно.

Полнота самостоятельности возможна лишь при всеобщем нивелировании, уравнении.

К этому и сводится московская традиция.

Абсолютная власть при своем возникновении прежде всего должна была встретить противодействие со стороны местных элементов — удельных князей, веча, дружин. В каждом монастыре был свой устав, освященный веками. Новый устав, вводившийся московскими князьями, далеко не всегда согласовывался с прежними. Припомним хотя бы борьбу с Новгородом.

Московские князья, распространяя на всю Россию принципы, которыми управлялось их маленькое поместье, по необходимости нивелировали. Они старательно уничтожали все местные уставы, все местные особенности. Для этого они пользовались, между прочим, одним характерным приемом: переселением. Оттуда, где местный дух был особенно силен и упорен, они выводили десятки и сотни семейств в Москву, а москвичей перемещали на новые места. Москвичи — люди, уже привыкшие к дисциплине, опасаться их нечего, а переселенцы, находясь под постоянным хозяйским глазом, одинаково не позволят себе чего-нибудь лишнего.

Таким медленным и верным путем были уничтожены все местные уставы. Вече исчезло, дружина обратилась в придворных слуг, во всем зависевших от личного распоряжения князя. Сам князь и его власть поднялись на недосягаемую высоту, и величие этой власти бросалось в глаза каждому, ибо вокруг было ровное поле.

Иван III уже настойчиво выдвигает на сцену “мизинных людей”. Василий III прямо предпочитает их боярам. Что же, они были демократами? По-моему, нисколько. Мизинные люди, во всем ему обязанные, во всем от него зависевшие, без воспоминаний о прошлом, всего лучше поддавались дисциплине. Каких бы то ни было протестов и претензий ждать от них было нечего. Стремясь к абсолютизму и сразу постигнув, что он может восторжествовать лишь при отсутствии больших и малых, слабых и сильных, московские князья ни одному сословию не давали подняться выше другого. Они боролись против всякой вольности — боярской, вольности духовенства, одной властью своей заменяли всякую власть, единым законом — разнообразие местных обычаев.

На ровном поле Руси высоко поднимался великокняжеский дворец уже задолго до Иоанна IV.

Незаметно для самого Грозного московская традиция руководила им. Но эта традиция, преломившись через призму его больного мозга, приняла и болезненную форму. Молчаливая и покорная стояла дружина у трона его отца и деда, но Грозный продолжал преследовать ее с необузданной жестокостью. Давно уже пал Великий Новгород. Грозный захотел стереть его с лица земли.

Он добился своего. Всю жизнь, все свои силы потратил он на то, чтобы доставить полное торжество московской традиции. Где же новые мехи, новое вино? Их нет. Тени прежних московских князей носятся над эпохой Грозного, вдохновляют его, указывают путь, по которому он идет слепо, не спрашивая даже себя, да нужно ли с таким ожесточением ломиться в давно уже открытую дверь?

Боярство — мой враг. Это его излюбленная фраза. Но с одинаковым ожесточением набрасывается он и на народ, и на духовенство, когда замечает или когда ему кажется, что он замечает в них попытку приподнять свою голову с ровного поля, давно уже усеянного мертвыми костьми прежних вольностей.

Всякая вольность — враг мой… Боярство — мой враг по преимуществу. Это специальное добавление Грозного, сделанное им по воспоминаниям детства.

Это детство общеизвестно, и я не имею ни малейшего желания подробно останавливаться на нем.

Грозному было несколько месяцев, когда умер его отец, и с небольшим три года, когда умерла или была отравлена его мать — Елена Глинская, супруга Василия III. Ребенок остался без надзора и руководительства. Все делалось его именем, все могло делаться его именем. Это было соблазнительно для честолюбцев. И честолюбие открытое, наглое, безудержное разыгралось вокруг трона, по блеску и обаянию власти своей равного лишь трону восточных деспотов.

“От юности единое воспомяну: нам бо в юности детства играюще, а Князь Ив. Вас. Шуйский сидит на лаве, локтем опершися отца нашего о постелю, ногу положив к нам… И таковой гордыни кто может понести. А казну деда и отца нашего бесчисленную себе поимаша, и в той нашей казне исковаша себе сосуди златы и сребрены, и имена на них родителей своих подписаша; а всем людем ведомо, при матери нашей у Князя Ив. Шуйского шуба была мухояр зелен на куницах, да и те ветхи: коли бы то их было старина, ино лучше бы шуба переменит”.

Иван Шуйский был груб, спесив, деспот. Корыстолюбие его несомненно, с государственной и царской казной он не стеснялся, еще меньше стеснялись его клевреты. Так, боярин A. M. Шуйский и князь Оболенский, будучи наместниками в Пскове, свирепствовали как львы, по выражению современников; не только угнетали земледельцев и граждан беззаконными налогами, вымышляли преступления, ободряли правых доносителей — но и грабили самые монастыри. Жители пригородов не смели ездить в Псков; многие бежали в чужие земли.

Партия Шуйских была свергнута партией Бельских, ненадолго, однако, до следующего заговора. А он себя ждать не заставил. Иван Шуйский опять захватил власть в свои руки.

Такова фактическая сторона дела вплоть до 1543 года, когда Грозному исполнилось уже 13 лет.

Что делал Грозный все это время? Быть может, история и осветит когда-нибудь юношеские годы его царствования, нам же остается лишь догадываться, опираясь на немногие, к счастью, несомненные факты.

Грозный рано стал пристально всматриваться в окружающее и понимать его. Многие факты этих детских лет навеки запали в его душу и ничто не могло искоренить их оттуда. Через 20 лет он вспоминает наглость Шуйского, развалившегося на кровати отца. Очевидно, эта наглость глубоко обидела его. Не было недостатка и в окружающих, которые постоянно нашептывали Иоанну про величие власти его, про ее унижение. Эти нашептывания падали на подготовленную почву. Наследственное властолюбие проявлялось уже и в ребенке; его быстрый, деятельный ум прекрасно подмечал те противоречия, которыми так богато его детство. Все делается его именем, все выказывают полную покорность ему, а между тем сам он лично ничего не знает. Это мучило и обижало его. Он читал книги, где говорилось о величии царской власти, читал запоем, страстно выискивая в них аргументы в защиту своих прав. Он находил эти аргументы и в книгах, и в речах таких царедворцев, как Бельский.

До поры до времени он по необходимости должен был молчать и смиряться. Обстоятельства были против него и на стороне Шуйских. Заговор Бельского не удался: человек, которого он считал своим другом, опять очутился в темнице.

Шуйские торжествовали в Москве, где у них была большая партия, в провинции, которой они управляли через своих клевретов. Их торжество было, повторяю, спесивым и наглым, бесконечно оскорбительным для тщеславной натуры Иоанна. Знаменитая формула: “бояре — мои враги по преимуществу” не могла не сложиться в этой странной обстановке.

Мне думается, что у нас нет основания совершенно отрицать политические претензии бояр, но эти претензии скрывались скорее в отдельных честолюбивых личностях, чем в классе. Сущность всех только что рассказанных перипетий очень недурно выражается поговоркой: “кто палку взял, тот и капрал”. Такими капралами были то Шуйские, то Бельский, смотря по удаче, и каждый из них, взявши палку, немедленно же разыгрывал из себя самодержца, продолжая этим самым традицию московского абсолютизма. Но мы не знаем ни одной попытки закрепить за жизнью боярские политические претензии и создать для них устои в новых формах государственной жизни. Есть смутное известие, будто известная часть боярства имела политическую программу и мечтала править Русью вместе с царем, совещаясь в то же время со “всенародными человеками”, т. е. выборными всей земли. Известие это, однако, настолько смутно, что положиться на него нельзя. Оставив же его в стороне, мы увидим, что боярства как класса не было; перед нами служилое сословие, а не аристократия, отдельные честолюбивые личности, а не предводители партии. Эти честолюбцы были проникнуты родовыми, а не сословными симпатиями и, добившись власти, немедленно выдвигали на сцену всю жадную компанию своих родичей, награждая их доходными местами и т. д. По одушевлявшему ее узкоэгоистическому принципу эпоха боярского правления не могла внести в жизнь России ни одного нового элемента, и, достигнув совершеннолетия, Иоанн увидел перед собою ту же прежнюю Русь, созданную отцом его и дедом, разграбленную и истощенную, но готовую беспрекословно идти, куда ей будет указано свыше.

В 1543 году наглость Шуйских достигла своего предела. Ненавидя нового любимца Иоаннова — князя Воронцова, они в один несчастный для них день дерзко ворвались в покои государя, набросились на Воронцова, выволокли его в другую комнату, били, мучили и хотели даже умертвить. Царь просил митрополита спасти любимца, и Шуйские согласились из милости оставить ему жизнь, но все же отправили его в ссылку. Изображая наглость вельмож, летописец рассказывает, что один из их клевретов, Фома Головин, в споре с митрополитом, наступив на его мантию, изорвал ее в знак презрения. Но все эти безобразия и делали развязку близкой. Иоанну исполнилось уже тринадцать лет, в нем говорила уже гордость, сознание собственного достоинства и величия. Шуйские на свою голову приучили его к полной невоздержанности и поощряли все дурные проявления наследственности. В тринадцатилетнем Иоанне уже сказывался будущий Грозный, в меньшем масштабе, разумеется. Например, любя охоту, он любил не только убивать диких зверей, но и мучил домашних, бросая их с высокого крыльца на землю. А бояре говорили: “пусть Державный тешится”. Окружив “державного” толпою сверстников, они смеялись, когда он скакал по улицам и давил прохожих, испуская дикие крики. Бояре хвалили в нем смелость и мужество, проворство. Поупражнявшисъ таким образом, Иоанн, подчиняясь советам родственников своих по матери, Глинских, толковавших ему, что он — царь, а Шуйские — узурпаторы, наконец проявил свой гнев и свою самостоятельность. Неожиданно после рождественских праздников 1543 года созвал он к себе бояр и впервые явился перед ними “повелительным, грозным”. С твердостью объявил он им, что они, употребляя во зло юность его, беззаконствуют, самовольно убивают людей и грабят землю, что многие из них виновны, но что он казнит лишь главаря и зачинщика — князя Андрея Шуйского. Его взяли и предали в жертву псам, которые тут же на улице и растерзали его. “С того времени бояре начали иметь страх от государя”; во главе же правления стали Глинские, отчего положение дел нисколько не изменилось к лучшему.

“Граждане Псковские, последние из присоединенных к Самодержавию и смелейшие других (весною в 1547 году), жаловались новому Царю на своего Наместника, Князя Турунтая-Пронского, угодника Глинских. Иоанн был тогда в селе Островке: семьдесят челобитчиков стояло перед ним с обвинениями и с уликами. Государь не выслушал: закипел гневом; кричал, топал; лил на них горящее вино; палил им бороды и волосы; велел их раздеть и положить на землю. Они ждали смерти. В сию минуту донесли Иоанну о падении большого колокола в Москве; он ускакал в столицу, и бедные Псковитяне остались живы”.

Но мы нарушили хронологическую последовательность рассказа. Нам надо вернуться назад и рассказать об одном из крупных событий XVI века — венчании Иоанна на царство. Кому принадлежала инициатива в этом деле? Едва ли духовенству, едва ли боярам, хотя, быть может, духовенство, пропитанное своими византийскими взглядами, и причастно несколько к этому. Никто, однако, не мешает нам допустить, что главным инициатором в этом случае был сам Иоанн. Он любил парады, пышность, торжественность, любил показывать себя многочисленной толпе, всякий блеск привлекал его. В прочитанных им книгах он, наверное, не раз встречал описания царских и императорских венчаний. Они льстили его тщеславию. Он задумал устроить то же самое и у себя в Москве. Мало того, проникнутый мыслью о собственном величии, причем его пылкое воображение рисовало ему полученную им власть самыми неумеренными красками, он в громком титуле царя искал внешнего выражения своих претензий. Как бы то ни было, 17 декабря 1546 года было приказано собраться двору. Митрополит, бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав, сказал: