Рассказ о елке в блокадном ленинграде

«…Кусочек хлеба оказался невеликим, весом не более пятидесяти граммов. Но формой и даже вкусом он очень напоминал ломтик, отрезанный от круглого ленинградского хлеба, который был так популярен в довоенное время. Лучшего подарка нельзя было придумать. Ребята это поняли и отнеслись к кусочку хлеба, как к самому драгоценному лакомству. Хлеб съедали отдельно от обеденных блюд, стараясь как можно дольше насладиться доставленным удовольствием. Мы… потом долго вспоминали и этот хлебный кусочек, и этот обед в школьном зале», – так описывает праздничный новогодний утренник 1942 года Валентин Звонарев в размещенных на портале Президентской библиотеки «Записках блокадника».

Более 4000 уникальных документов ленинградцы, их дети и внуки передали на оцифровку в библиотеку на Сенатской, 3, в рамках масштабной акции, приуроченной к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Среди них и воспоминания маленьких ленинградцев, оставшихся в осаждённом городе. Каким был Новый год для них? И кто знает, скольким сотням, тысячам блокадных детей этот праздник помог выжить…

«31 декабря за мной зашёл Коля Белкин и сказал, что Алевтина Андреевна велела меня привести в школу на встречу Нового года. Он меня еле вытащил из дома (я был совсем слабый), и мы с трудом дошли до школы на 11-й Красноармейской улице. Сначала нам показали концерт, а потом дали суп – лапшинки плавали в почти прозрачной воде, и второе – вермишель и котлетку. Так как я был совсем доходяга, Алевтина Андреевна одну добавочную порцию поделила между мной и ещё одним таким же мальчиком. Видимо, кто-то не смог дойти до школы, и порция осталась. После этого новогоднего вечера я стал как-то выкарабкиваться из своего предсмертного состояния, эта встреча и угощение меня спасли», – это воспоминания Исаака Базарского, опубликованные в книге «Блокадной памяти страницы», переданной Президентской библиотеке израильским Союзом ветеранов Второй мировой войны.

В той же книге Дмитрий Тарасевич пишет: «Запомнилась мне встреча 1942 года. Дня за два до Нового года мама собрала хорошие тёплые вещи и выменяла их на ведро картофельных очисток. Из них испекла картофельные оладьи, а из кофейной гущи (мама долго её собирала) – сладкие коврижки. Среди ёлочных игрушек, которыми мы украсили еловую веточку, нашлись конфетки, оставшиеся от прошлогодней ёлки. В самое тяжёлое время блокады (зима 1941–1942 годов) я понял, что сильный пол – это не мужчины, а женщины, я сужу по моей маме и сестре. Лишний кусочек хлеба, последнюю лепёшечку отдавали мне и всегда подбадривали. В новогоднюю ночь две из четырёх найденных конфет достались мне».

В семье Алисы Вишняковой до сих пор хранится «блокадный Мишка» – плюшевая игрушка, найденная в разрушенном доме и подаренная ей рабочими. Свои рукописные «Воспоминания о блокадных днях» она по почте прислала в Президентскую библиотеку. В них есть такие строки: «…Мне повезло… меня устроили в д\сад № 7 на 6 линии. Я очень благодарна заведующей д\сада, воспитателям. Они всячески старались нас отвлечь. Устраивали ёлку под Новый год. Дедом Морозом был дядя Костя – один мужчина на весь д\с. В Новый год нам дарили подарки с простреленными мандаринами».

Эти фантастические, невероятные в тех условиях мандарины помнят сотни ленинградцев. А история, как их под обстрелом доставили с Большой земли в осаждённый город, стала легендарной. Машина, которая везла фрукты, получила около пятидесяти пробоин. Но мандарины, пусть и повреждённые вражескими пулями, все же доехали до маленьких ленинградцев…

Несмотря на бомбёжки и артобстрелы, голод и холод, вопреки смерти, взрослые прикладывали все усилия, чтобы к детям хоть ненадолго пришёл праздник. Так, в своих воспоминаниях о жизни в блокадном Ленинграде Николай Поляков рассказывает о новогодней ёлке, организованной Ленинградским домом учёных в канун 1943 года. «По тогдашним масштабам ёлка получилась очень пышная. Из зоосада привезли маленького медведя, который не знаю какими судьбами уцелел, и двое сотрудников, которые, по-видимому, имели какое-то отношение к цирку, заставили его демонстрировать свою „учёность“. Затем. показали маленькую дрессированную собачку, которая очень веселила детей. Были игры во главе с Дедом Морозом и хороводы около ёлки. Конечно, все это было бедно по сравнению с тем, что делается на ёлках сейчас, но это было в известной мере, даже величественно, по силе духа, по воле к жизни, по воле к победе…»

В номере газеты «Ленинградская правда», вышедшем в свет в последний день самого тяжёлого для осаждённого города 1942 года, опубликован уникальный снимок известного «блокадного» фотографа Давида Трахтенберга. Фото сопровождает текст: «Перед нами самые юные ленинградцы. Год рождения 1942. Они родились и выросли в блокаде. Их отстояли. Защитили… Старшая из них Саня Русакова – ей 11 месяцев, вес 9 килограммов, вчера начала ходить. Юре Румянцеву 5 месяцев, весит он 7 килограммов. Большеглазый товарищ Юры – Толя Огруганов старше его на полмесяца, но зато и весит больше него на 200 граммов. Растите, ребята! Вашему происхождению будут завидовать. Будут говорить: они родились в Ленинграде, в годину тяжёлых и великих испытаний».

Театры и Новогодние ёлки в блокадном Ленинграде

Уж сколько сказано о тех музах, что не замолкали при грохоте пушек, чьи робкие голоса продолжали звучать, невзирая на вой сирен, разрывы снарядов.

Нет, «взирая», «внимая ужасам войны», не оставляя без внимания все то, что творилось вокруг, но противопоставляя этому хаосу гармонию звука, линии, стиха. Но все ли сказано? Нет. Сколько еще хранят увядшие страницы дневников, исчитанные письма, давно утратившие адресатов, заметки на страницах военных газет…

Можно найти множество слов, написать новые тексты о том, как это было. Но моей задачей было другое. Услышать. Услышать голоса тех, кто пережил блокаду Ленинграда, чья память сохранила пусть совсем немногое. Ведь помнить все — это груз, который человеку не под силу. Услышать голоса ушедших, успевших рассказать о том, как это было. Сколько издано книг воспоминаний, о которых мы забываем, выносим из квартир вместе со старой мебелью после смерти родственников. Выносим из своей жизни, не ведая, что творим.

Потому я в своем фильме и в своих статьях осознанно избегаю авторского комментария. Хочется только, чтобы говорили люди, пережившие блокаду. Моей задачей стало сохранить, спасти от забвения эти исповеди. И пусть они звучат, пусть их услышат…

Театр Музыкальной комедии

8 сентября фашистские войска вышли к Ладожскому озеру и окружили Ленинград с суши. Ленинградцы узнали, что враг замкнул кольцо. Большинство театров было эвакуировано, но многие артисты остались в городе.

«Театр Музыкальной комедии — единственный коллектив, который работал в Ленинграде с первого дня войны — все 900 дней блокады. В мировой театральной истории подобного примера героизма не существует…», — читаем на сайте театра. В начале войны Театр Музыкальной комедии располагался в здании на улице Ракова, 13. Своего бомбоубежища у театра не было, потому зрители укрывались в бомбоубежище филармонии или в арках соседних домов.

Михайлов и Королькевич в артистической уборной

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Блокадные антракты

Спектакли редко игрались до конца. Воздушная тревога прерывала представления четыре—шесть, а иногда и девять раз.

«Зрелище бесконечной вереницы людей, направляющихся в бомбоубежище под командованием артистов, не успевших снять театральные костюмы, было и смешным и грустным. Зрители видели, как артисты, выступление которых прервал сигнал воздушной тревоги, отправлялись на крышу, в медпункт и на другие посты в бальных платьях, кафтанах или фраках, но обязательно с пожарной каской на голове, и с противогазом на боку».

(Из воспоминаний Григория Марковича Полячека (1911−2001), актера и режиссера театра Музыкальной комедии, работавшего в 1942 году над постановкой спектакля «Раскинулось море широко»)

Зав. режиссерским управлением. Виктор Смирнов на крыше театра. 1942 г

«Варьете. Блестящее общество — фраки, бриллианты, декольте, шампанское, графы, князья, гризетки, музыка, веселье, смех, аплодисменты, гёрлс, вихрь цыганской пляски. Сирена!

Блестящий жуир, граф — Валя Свидерский — во фраке, в пожарной каске, с противогазом — на посту №5.

Княгиня — Ниночка Болдырева — в бриллиантах, декольте, с повязкой Красного Креста спешит в распоряжение гризетки Пельцер, на санпост.

Князь — Кедров — эвакуирует публику в бомбоубежище. [10]

Барон — Янет — с лакеем — Виктором Смирновым — тащат пожарную кишку на пост № 2.

На крыше, в подвале, в кочегарке — цыгане, баронессы, музыканты, графы, уборщицы, князья, рабочие, бароны — все на своих боевых постах.

Немного румян, пудра, улыбка и… «О-ля-ля! Так я создана! О-ля-ля! Пой, танцуй!»

Все на своих боевых постах.

Восьмой раз воздушная тревога.

Запись в боевом журнале: «Сегодня, 4 ноября 1941 года, спектакль «Сильва» в Ленинградском театре музыкальной комедии на ул. Ракова, 13, окончен не был»…

(Фрагмент из книги «А музы не молчали…» Анатолия Викентьевича Королькевича (1901−1977) блестящего актера, более 30 лет служившего в театре Музыкальной комедии)

В декабре 1941 года во время бомбежки здание театра пострадало, 24 декабря артисты сыграли последний спектакль. Городские власти приняли решение о переводе театра в пустовавшее после эвакуации труппы здание Александринки. После войны театр вернулся в родные стены на Ракова, 13, а в 90-е годы улице было возвращено историческое название — Итальянская.

Подарок

«Мне 5 лет. Тетка мне делает подарок. Ведет меня пешком в Александринский театр. В Александринском театре играли артисты Театра Музыкальной комедии, которые провели всю войну… Она меня привела на спектакль «Раскинулось море широко». Вот так моя тетя с пятилетнего возраста прививала мне любовь к искусству. А шли пешком, под бомбежками… И рушится на моих глазах дом: «Мама. » «Успокойся. Все». А там же люди, там же люди… Проходит время. Я становлюсь артистом, делаю концертные программы. У меня в программе Анатолий Викентьевич Королькевич, артист театра Музкомедии, заслуженный артист, который играл в этом спектакле «Раскинулось море широко». Он выпустил книгу, которую мне подарил — «А музы не молчали…» о подвиге артистов, которые каждый день выходили на сцену в блокадном Ленинграде».

(Из воспоминаний Рудольфа Давыдовича Фурманова, основателя и художественного руководителя театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова)

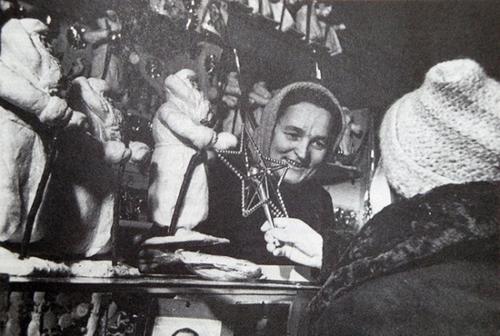

Актер Анатолий Викентьевич Королькевич

Премьера спектакля «Раскинулось море широко» состоялась 7 ноября 1942 года, она была приурочена к 25-й годовщине Октябрьской революции.

Враг понял вызов. Недаром в день одной из премьер, 7 ноября 1942 года, обстреливался именно район вокруг театра; фашисты знали о спектакле и хотели его сорвать».

(Из воспоминаний Николая Яковлевича Янета (1893—1978), в 1941—1945 годах художественного руководителя театра и ведущего актера)

Роль Яшки-одессита в пьесе В. Вишневского «Раскинулось море широко» превратила молодого актера Анатолия Королькевича в настоящую театральную звезду блокадного города. Спектакли шли ежедневно. И ежедневно с аншлагами.

Город

Но город бомбили… После очередной, особенно сильной, актер спешил в театр:

«Выхожу на Невский. На углу Садовой стоит разбитый снарядом трамвай, рядом грузовая машина.

Убитые, раненые, носилки… Наши балетные девушки из медзвена засыпают песком кровавые пятна. Со слезами на глазах рассказывают, что увезли девочку-подростка, она всё кричала: «Где мои карточки? Куда делись карточки? Они были в моей руке!» — а руки-то у нее не было, оторвало руку снарядом…

Вхожу в садик, где на пьедестале, окруженная своими приближенными, стоит Екатерина Вторая, а у подножия памятника лежит убитая маленькая девочка со скакалкой. Война? Убийство.

На фронтоне Публичной библиотеки — древние мудрецы, гуманисты. Они тоже ранены. Гераклиту — врачу, тому, что боролся за жизнь человеческую, даже оторвало голову (…)

Человечество должно исключить войну, а призывающих к войне нужно заковывать в цепи и сажать в каменные клетки, как диких зверей…

(Фрагмент из книги «А музы не молчали…» Анатолия Викентьевича Королькевича (1901−1977). Книга была издана в 1965 году в Лениздате, не переиздавалась)

(Из воспоминаний той самой «балетной девушки», артистки балета Лидии Лидиной, посвятившей театру всю жизнь, служившей в нем с 1929 до 1967 гг. Опубликованы в газете «Коломна» (N5, февраль 1998 г.))

Зрители

Но зрители, невзирая на обстрелы, выстраивались в очередь за билетами, мечтая попасть в театр.

«Зрители блокадного города поняли нас и поддерживали, чем могли. Поддерживали тем, что в самые страшные дни блокады заполняли зал. Поддерживали тем, что подолгу не расходились после спектакля и стоя, молча благодарили актеров — аплодировать не хватало сил. Поддерживали бесценными по тем временам подарками.

Однажды после спектакля на сцену передали большую корзину зеленых хвойных веток. Актеры не смогли поднять ее, она была тяжела. Потом разглядели, что под сосновыми ветками лежали овощи — морковь, картофель, капуста…»

(Из воспоминаний Николая Яковлевича Янета, художественного руководителя театра)

Очередь за билетами в Музкомедию у здания Театра драмы им. А.С. Пушкина

«Потом, в мирное время, много думала: почему больше не видела таких потрясающих спектаклей? Тогда за спиной стояла смерть: зритель не знал, будет ли в его жизни еще такая радость, а актер — сможет ли еще выйти на сцену. Поэтому играли как в последний раз».

(Из воспоминаний Анны Кузнецовой (Чубаровой), принятой на работу в театр в возрасте 12 лет на детские роли. Опубликованы в газете «Коломна» (N5, февраль 1998 г.))

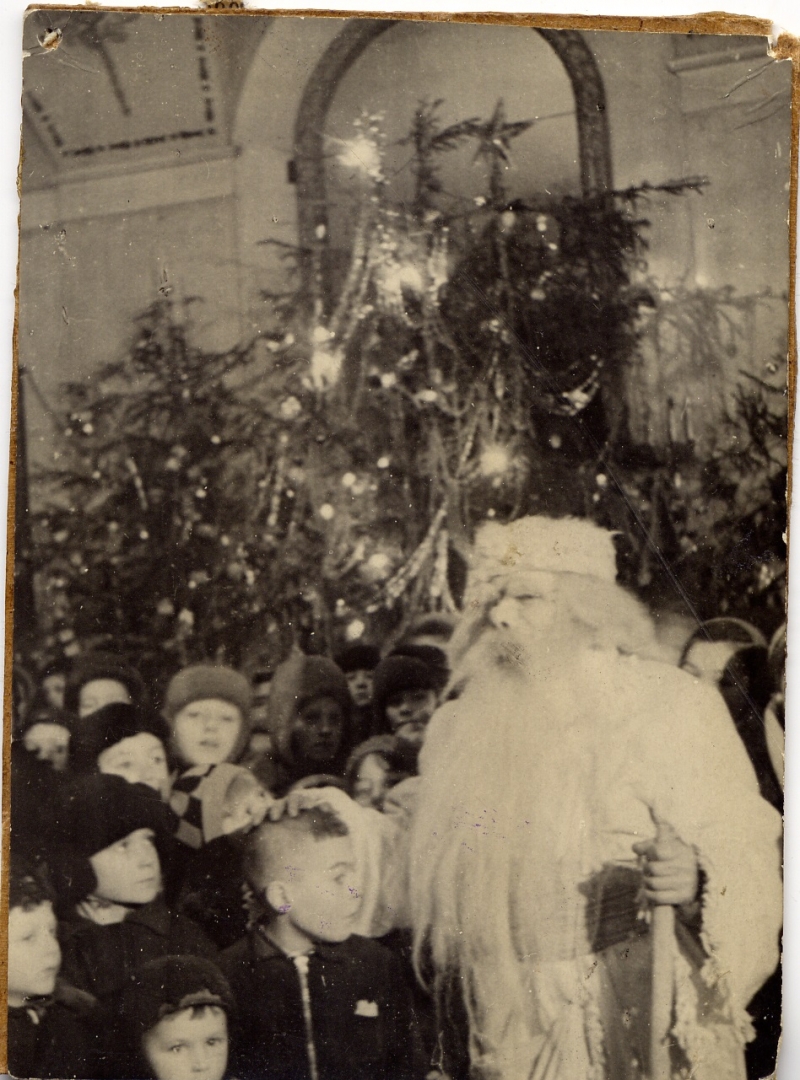

Ёлка

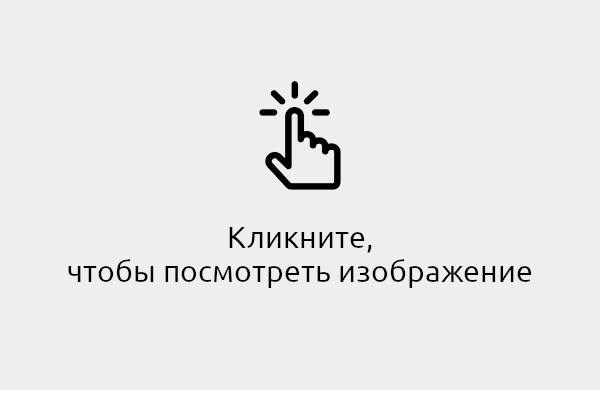

А еще была огромная ёлка, встречающая детей зимой 1942 года, — настоящая лесная красавица в огнях и гирляндах.

Елка в театре Музкомедии. 1942

— В. В. Маяковский писал о детях Первой мировой. Тогда, в 1916 году, невозможно было и подумать, что переживут дети блокадного Ленинграда.

«Помнишь, Лёва, как шли в темноте по заснеженному, пустынному Невскому? А когда открыли тяжелые двери театра, были ослеплены. В фойе стояла огромная, сверкающая огнями ёлка. Света в городе уже не было. Но в этот вечер свет дали. Мы попали в хорошо знакомый довоенный театр, только переполненный не нарядной публикой, а детьми в валенках. Казалось, мы попали в какой-то нереальный, давно забытый, волшебный мир — в искрящийся мир света и красок. Играла музыка. Ребята танцевали вокруг ёлки.

— Конечно, какие это были танцы. — вспоминает Лев Федорович Брылев. — Школьники едва держались на ногах. Но какая в глазах светилась радость! А потом был концерт…»

(Из воспоминаний о празднике 2 января 1942 года Иллариона Васильевича Сорокина и Леонида Федоровича Брылева, учащихся в 6 АСШ)

Артисты подарили детям настоящий праздник, но каких сил им стоило каждый вечер выходить на сцену, чтобы люди могли улыбаться и не терять надежды.

Актеры

«Он пел, душа его была поющая. Ежедневно он садился в трамвай номер четыре, приезжал в театр, гримировался, одевался в соответствующий костюм, выходил на сцену и пел. Это были самые счастливые минуты в его жизни. Он любил песни незнакомой ему Черногории, он любил песни родной Украины. Он пел о радости, он пел о жизни.

И вдруг — война. Актер знал, что его песни сейчас нужны более, чем когда бы то ни было. Они нужны ленинградцам, как хлеб, как отдых. И он пел… Паек стал скудным, диафрагма стала слабеть, но он пел о радости, о жизни.

В середине зимы стали трамваи. Ежедневно он проходил многие километры пешком с Васильевского и обратно. Силы уходили с каждым днем. Но он шел, очень тихо шел и снова пел о жизни, о радости.

Четвертого февраля сорок второго года он вышел из дома. От слабости подкашивались ноги, его качало, как пьяного. Он чувствовал, что силы его оставляют. Он дошел до Савельевского сада, что на Васильевском острове, опустился на скамейку перевести дух. В голове одна мысль: «Я же могу опоздать, а я там нужен!»

И он поднялся. Прошел несколько шагов до ограды, ухватился крепко, чтобы не упасть, и так и застыл, в движении. Он шел в театр, он шел петь о радости, всю свою жизнь он пел о ней.

«Артист хора Владимир Федорович Челноков шел на спектакль и до спектакля не дошел — умер», — это слова из приказа по театру.

(Фрагмент из книги «А музы не молчали…» Анатолия Викентьевича Королькевича)

За 900 дней артисты Театра Музыкальной комедии сыграли 919 спектаклей для 1 миллиона 208 тысяч зрителей. В театре сыграли 12 премьер и 3 спектакля, поставленных ранее, восстановили. 58 человек из труппы театра умерли от голода.

История театра в блокадном Ленинграде войдет в века и станет одной из самых трагичных страниц мировой летописи театрального искусства. Но они выстояли и победили. И каждый раз, вспоминая те черные дни, мы хорошо осознаем бесценный вклад культуры в общую победу.

Новый год в блокадном городе

Чем живет человек? Что вспоминает в минуты грусти или вдали от дома? Знакомые улицы города или села, семью, любовь близких, друзей, привычный уклад, любимые книги, фильмы, дорогие душе традиции, праздники.

До войны жизнь одаривала массой приятных, веселых и торжественных событий: свиданиями, свадьбами, рождением детей, успехами в учебе и на службе и многим другим, что наполняло смыслом мирную жизнь. В годы войны все довоенное стало особенно дорого и на фронте и в тылу. Память бережно сберегала общее веселье на демонстрациях, песни, танцы, обильное застолье в дни семейных и общенародных праздников.

Конечно же не случайно в дневниках военного времени люди со щемящей грустью вспоминают малейшие детали праздничных дней, оставшихся в прошлом.

Подготовка к Новому 1942-му году пришлась в блокированном Ленинграде на самое драматичное для горожан время. Жизнь в городе замерла. Продукты по тонкому ладожскому льду поступали в мизерных количествах. Карточки не отоваривались. В самую лютую из ленинградских зим в домах не было света, воды, тепла. Дистрофия начала истреблять население.

Иосиф Серебряный — художник. «Не могу забыть встречу Нового 1942 года в одной из комнат Союза и наш „богато“ сервированный стол, покрытый белоснежной скатертью. Чего только тут не было, блюда на любой вкус – колбасы, рыба, икра… И все это… — где красками, где бутафория, но сделано было искусно. А в натуре лишь сэкономленный „эрзац“ — хлеб, котлеты из конины и немного пива».

Нина Худякова – сотрудница исторического архива «31 декабря встречали Новый год 1942-й. На столе стояла небольшая елочка, горели свечи. Каждому было положено по коржику и конфете. Затаив дыхание, слушали радио. Выступал Михаил Иванович Калинин. Его проникновенная речь, полная оптимизма, вливала в нас новые силы, укрепляла уверенность в победе. Лица присутствующих при тусклом отблеске свечей казались еще более худыми, изможденными. Начальник объекта поздравила всех с Новым годом и пожелала стойко преодолевать все трудности, выпавшие на нашу долю, мужественно защищать наш объект и весь Ленинград – город Великого Октября. Она говорила о героической битве за Москву, Ленинград и другие города, о сплоченности и коллективизме ленинградцев, о нашей команде, ее успехах, задачах, надеждах. „За нашу победу!“ – закончила она здравицей. Мы единодушно приветствовали эти слова. В ту предновогоднюю ночь мы думали и о наших близких и родных, о тех, кто был на фронте и в городе. Всем сердцем мы были с ними. Вспоминали, как встречали Новый год в мирное время, сколько было веселья и радости. Все это вернется, обязательно вернется.

Мне подарили маленькую записную книжечку, на первой странице, которой написано: „Тов. Худякова! Помните Новый 1942 год, встреченный унитарной командой Архивного отдела УНКВД ЛО в осажденном немцами Ленинграде“. Я храню ее как талисман».

ВОЛОДЯ НИКОЛАЕВ — школьник. «27-12-41 суббота. Сегодня мама давала кровь – 220 куб.см. Дали единовременный паек: 130гр. конфет, 73 гр. масла, 65гр. селедки, 100гр. муки и 200гр. хлеба. Заплатили еще деньгами 55 рублей. Что только милая мама не придумает, только чтобы прожить эти тяжелые для нас времена! Я очень ей благодаре за все ее материнские заботы которые она для меня проявляет всю мою болезненную жизнь!

Вечером был в „театре“. Слушал пьесу Симонова „Парень из нашего города“. Пьеса хорошая только не пришлось дослушать до конца выключили ток в радио. Даже для радио электричества не хватает. Трамваи давно не ходят. Дочитал книгу Ч.Диккенса „Жизнь и приключения Мартина Чарлздвитта“. 30-12-41 вторник. С фронта поступают все радостные вести. Дочитал книгу Г.Уэллса „Война в воздухе“. Опять был в „театре“. Островский „Не все коту масленица“.

31-12-41 среда. Наступил последний день 1941 года – года Великой Отечественной войны. В 1941 году наша страна терпела поражения, т.к. подлый враг был сильнее нас в несколько раз, но, развернув свои резервы во всю, наша Армия уже с конца ноября перешла в контрнаступление и на некоторых фронтах успешно бьет врага. С новым победным годом!

Сегодня от Красной Армии получили подарок к новому году: наши войска Кр.Армии и Военно-Морского Флота заняли город и крепость Керчь, города Феодосия и Калуга.

В тяжелой обстановке встречаем мы ленинградцы Новый год. В кольце вражеской блокады, под артобстрелами, бомбежке с воздуха, голодом, без электричества, часто без воды и радио. В этом году уже не справляем елки, не приглашаем гостей встречать Новый год.

Из книги А.Бурова «Блокада день за днем».

«31 декабря 1941 г. Один из самых тяжелых дней очень тяжелого декабря. И все-таки наперекор всему в городе ощущается приближение праздника. Почти 50 тысяч ленинградских школьников собираются встретить его у новогодних елок. К празднику готовятся и детские сады. Не смотря на нехватку горючего, автомобилисты привезли из лесу 1000 елок. Положение с продовольствием крайне тяжелое, но город позаботился о праздничных угощениях для детей. Из глубокого тыла для детских садов Ленинграда в Кобону прибыли даже мандарины».

Для учащихся 7-10-х классов елки были устроены в помещениях театра драмы им. Пушкина, Большом драматическом и Малом оперном театрах. Сюрпризом было то, что во всех театрах было электрическое освещение. Играли духовые оркестры. В театре драмы им. Пушкина был дан спектакль «Дворянское гнездо», в Большом драматическом – «Три мушкетера».

«6 января 1942 г. В помещении Малого оперного театра состоялся казавшийся невероятным в условиях блокады праздник. Была елка, был спектакль, поставленный по роману Э.Л. Войнич „Овод“. И был обед! Перед каждым из маленьких участников этого праздника на белую скатерть поставили тарелку супа с лапшой, пшенную кашу, желе. Каждому дали ломтик хлеба. Причем все это без вырезки талонов из продовольственных карточек. После обеда ребятам легче было переносить холод – температура в театре не превышала минус 15 градусов».

Фотографии и детские дневники рассказывают о детских праздниках новогодней елки в детских садах, школах и театрах. Обязательной частью которых был обед и маленький подарочек с печеньем или пряником, а кому-то даже достался мандарин. Одна из школьниц писала о новогодней елке: «6 января 1942 г. Сегодня была елка, и какая великолепная! Правда, я почти не слушала пьесы: все думала об обеде. Обед был замечательный. Дети ели медленно и сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали цену хлебу, на обед дали суп-лапшу, кашу, хлеб и желе, все были очень довольны. Эта елка надолго останется в памяти».

Тоня Журина (15 лет)

“1 января 1942 года нам, учащимся дали пригласительные билеты на елку в Драматический театр им. Горького. Во время спектакля несколько раз объявляли тревогу, спектакль прерывался, мы все спускались в бомбоубежище. После спектакля были накрыты столы. Нам каждому дали по маленькой котлетке с гречневой кашей».

Юра БАЙКОВ, 4 класс, 370 школа.

«31 декабря 1941 г. Сегодня нам сказали, что в 5 часов мы будем встречать Новый год в 4-й школе. Там был большой концерт и елка из сосны… А потом был обед. Дали суп из чечевицы, 2 котлеты с макаронами и какое-то желе, очень вкусное. Все очень вкусно. Хорошо все-таки в школе».

Новогодняя почта, как и в мирное время, пестрела новогодними открытками.

Дети делали свои елочные игрушки и открытки.

К сожалению, новый 1942-й год не принес снятия блокады Ленинграда, и последствия голодной зимы продолжали забирать жизни горожан.

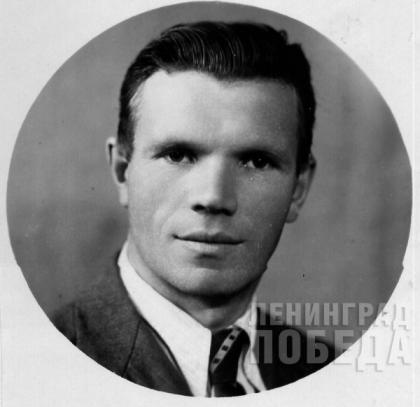

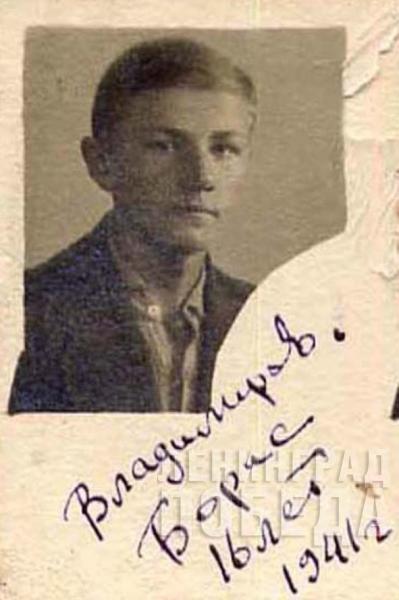

БОРЯ ВЛАДИМИРОВ,16 лет, ремесленник. Умер от дистрофии в 1942 году.

«1942 год Январь. Хлеба так же — рабочим 350, иждивенцам, детям 200 грамм. Все так плохо чувствуем, что еле ходим. Проходит первая декада, продуктов никаких нет, один хлеб. Супу варить не с чего. Пробуем варить столярный клей, и суп и студень. Чай пьем с солью.

Идет вторая декада. В магазинах опять нет ничего. Я только раз приносил суп из столовой дрожжевой с лапшой, какой есть, а иногда и кашу, но каша лучше мучная из ржаной муки и раз была из зерен ржи кислая, дома кладем в суп. Приносил так же биточки, но сейчас не разрешают выносить из завода. Еще приносил капусты кислой от Любы Вьюшининой, тоже клали в суп. Дядюшка приносил с фабрики шкуру, которую палили, скоблили и через мясорубку пропускали и клали в суп. Еще он приносил муку, неважная, но все же тоже клали в суп. Уже второго никогда нет…»

Постепенно массовая эвакуация из Ленинграда и помощь всей страны городу сказалась на улучшении снабжения населения, и совсем иначе встречали ленинградцы Новые 1943, 1944 и 1945 годы.

Под новый 1943 г. Электрический свет зажегся уже в трех тысячах ленинградских домов. Но лимит расходования электроэнергии – строжайший. Семья может пользоваться одной лампочкой в 40 ватт, причем, только с 7 вечера до 12 ночи. Использование, каких бы то ни было, электрических приборов категорически запрещено.

30 ноября 1942 г. Исполком Ленгорсовета принял Решение «О проведении детского праздника Новогодней елки в Ленинграде».

Праздничные утренники и вечера для детей и взрослых, билеты на Новогодние елки.

Дневники горожан пестрят уже другим набором продуктов к Новогоднему столу. И в настроениях уже сначала надежда на скорейшее освобождение от блокады, а затем и уверенность в Победе над фашизмом.

ИЗРАИЛЬ НАЗИМОВ – заведующий Райздравотделом Кировского района.

«2 января 1943 года. Только что окончил свой „обильный“ ужин, состоявший из 250 г хлеба, двух стаканов горячего чая и двух ирисок. Иногда это меню разнообразится кусочком сыра или селедки. В столовой кормят хуже. Чувство насыщения вновь начинает забываться. Встречали новый год. Закуски состояли из селедки, кетовой икры, шпика, соляной капусты и огурцов и капустных пирожков. Выпивкой служило полученное по литру пиво и немного водки. Погуляли до трех часов и легли спать».

«30 декабря 1943 г. Оживленно идет предновогодняя торговля. На елочных базарах и в магазинах уже продано елочных украшений на полтора миллиона рублей. В Ленинград завезено 7 тысяч елок.

31 декабря 1943 г. В конце дня в клубах и домах культуры Ленинграда начались праздничные вечера и концерты. Сотни юношей и девушек собрались в Доме Культуры им. А.М. Горького. Разноцветными огнями зажглась огромная елка. Состоялся большой концерт с участием фронтовой агитбригады и коллектива художественной самодеятельности. Проводился конкурс на лучшее исполнение танцев. В Клубе им. С.Орджоникидзе на славу удался костюмированный бал-маскарад.

1 января 1944 г. До самого вечера в городе было тихо. Новогодние елки для ребят зажглись в спокойной обстановке».