|  Смотреть Смотреть Скачать Скачать  Заказать Заказать |

Российский государственный университет имени И. Канта

Армии персов и Афин в V веке до н.э

Выполнил: Студент I курса

Комбинированные действия этих двух родов войск обеспечили персам победы по многих войнах. Для упрочения господства рабовладельческой знати было упорядочено военно-административное устройство персидской деспотии. Государство разделили на 20 «сатрапий» (больших провинций) в соответствии с границами прежних государственных образований. Сатрапы были неограниченными правителями: главная их обязанность состояла в том, чтобы держать в повиновении подчиненные области, подавлять восстания и обеспечивать своевременное поступление дани в царскую казну. Размер дани был определен отдельно для каждой сатрапии, собирали дань откупщики крупные рабовладельцы, которые грабили население сатрапий. В каждой сатрапии имелись крупные постоянные гарнизоны, которыми руководили военачальники, не подчинявшиеся сатрапам; военачальники и сатрапы взаимно контролировали друг друга.

Перед большими походами производился набор войск в сатрапиях. Эти войска представляли собой пестрые отряды с различным вооружением и различными приемами боя. Наиболее боеспособными воинами в персидской пехоте были персы, мидяне и бактрийцы.

При воспитании и обучении афинских воинов большое внимание уделялось как физическому, так и умственному развитию. Одинаково считали «хромым» (калекой) как не умеющего читать, так и не умеющего плавать. Афинские военноначальники хорошо понимали, что успешно действовать на войне могут только хорошо обученные воины. Воспитание и обучение воинов в Афинах начиналось с семилетнего возраста, когда ребенка отдавали в школу; там его обучали чтению, письму и гимнастическим упражнениям. Дети до 16-летнего возраста занимались в школах борьбы (палестрах), где их обучали пятиборью: бегу, прыжкам, метанию диска и копья, борьбе, а также плаванию. Палестры ежегодно устраивали публичные соревнования. В возрасте 16—20 лет юноши в обязательном порядке посещали гимнасии, где продолжалась физическая подготовка с военным уклоном. В результате такого воспитания и физического развития афинские граждане были сильными, подвижными и ловкими бойцами. Красота, рослая фигура, внешнее выражение силы и ловкости должны были выгодно отличать рабовладельца от раба. Наряду с этим афиняне большое внимание уделяли тренировке своего мышления. Мы уже видели, что молодые афиняне по достижении 18-летнего возраста признавались совершеннолетними, вносились в общинные книги домов и давали гражданскую и военную присягу.

О помощью морского флота Афины победоносно отразили нападение персов и получили возможность оспаривать у Спарты гегемонию в Греции. Высшего своего развития морское могущество Аттики достигло в V веке до н. э. Основы его были заложены Фемистоклом, который в 480-х годах до н. э. добился того чтобы на постройку флота были обращены доходы с серебряных рудников. К моменту нашествия персов афиняне имели в строю более 200 боевых судов. К началу Пелопоннесской войны 431 года до н. э. афинский флот имел свыше 300 кораблей. Военные суда афинян в V веке до н. э. разделялись на бое вые, так называемые «длинные корабли», и транспортные суда, предназначавшиеся для перевозок войск и военных материалов. В это же время афиняне начали строить многопалубные гребные суда по образцу судов Коринфа.

Основных типом военного греческого корабля была трехпалубная триера. Нос триеры был обит медью. Экипаж триеры состоял из 170 гребцов: в верхнем ряду находилось 62, в двух нижних по 54 гребца. Все они гребли в такт, по команде специального начальника. Движением корабля управлял рулевой. Чтобы при гребле один ряд гребцов не задевал за весла другого ряда, отверстия для весел в триерах делались Не сколько наискосок, но чем выше располагался ряд гребцов тем тяжелее и длиннее были весла и тем труднее было ими грести. Кроме гребцов, на кораблях были еще матросы, управлявшие парусами, и десантные солдаты—гоплиты. Общая численность экипажа триеры доходила до 200 человек. Командовал кораблем триерарх, выбиравшийся из числа богатых граждан, снаряжавших корабль. В качестве рулевых, матросов и гоплитов служили афинские граждане, но среди гребцов имелись метэки, а после поражения в 413 году до н. э. в Сицили на «длинных кораблях» гребцами были рабы. Морская тактика афинян была очень проста. В морском бою афиняне стремились зайти с борта и ударом обитого металлом носа протаранить корабль противника. Иногда, сбив на вражеских кораблях весла и руль, афиняне бросались на абордаж, перебрасывали мостики и начинали рукопашный бой стремясь захватить неприятельское судно.

Постепенно, тренируя свои экипажи в ежегодных учебных походах, заканчивавшихся двусторонними маневрами, афинян достигли высокого совершенства в технике морских боевых действий. В течение V века до н. э. афинский морской флот неоднократно наносил поражения превосходящим его по численности вражеским эскадрам и справедливо заслужил славу лучшего из флотов греческих полисов. Основной базой афинских военно-морских сил в V—IV веках до н. э. была превосходно укрепленная и хорошо оборудованная гавань Пирей, соединенная с Афинами «длинными стенами». Второй составной частью афинских вооруженных сил была сухопутная армия, главную силу которой составляли гоплиты.

Вооружение афинского гоплита состояло из копья длиной в 2 м, короткого меча и защитного вооружения, которое было несколько легче спартанского. Легко вооруженные имели дротики и луки со стрелами. Всадники были вооружены копьями и имели легкие щиты. Воины должны были за свой счет приобретать вооружение и содержать себя. Каждый гоплит имел одного слугу из рабов; слуги носили кинжалы и топорики. Боевым порядком афинской пехоты, как и у спартанцев, была фаланга; о ней впервые упоминается в описании Саламинской войны 592 года до н.э.

Начиная с первой половины V века до н. э., афиняне стали применять осадные и метательные орудия. Воинская дисциплина у афинян поддерживалась чувством гражданского долга. В противоположность спартанским командирам, применявшим к воинам телесные наказания, афинские стратеги пользовались лишь ограниченными правами.

1. Геродот. История. Перевод и примечания Г.А. Стратановского. 2002 г.

2. В.И. Кузищина. История Древней Греции. 1986 г.

4. В.В. Латышев. Очерки греческих древностей. Государственные и военные древности. 1997 г.

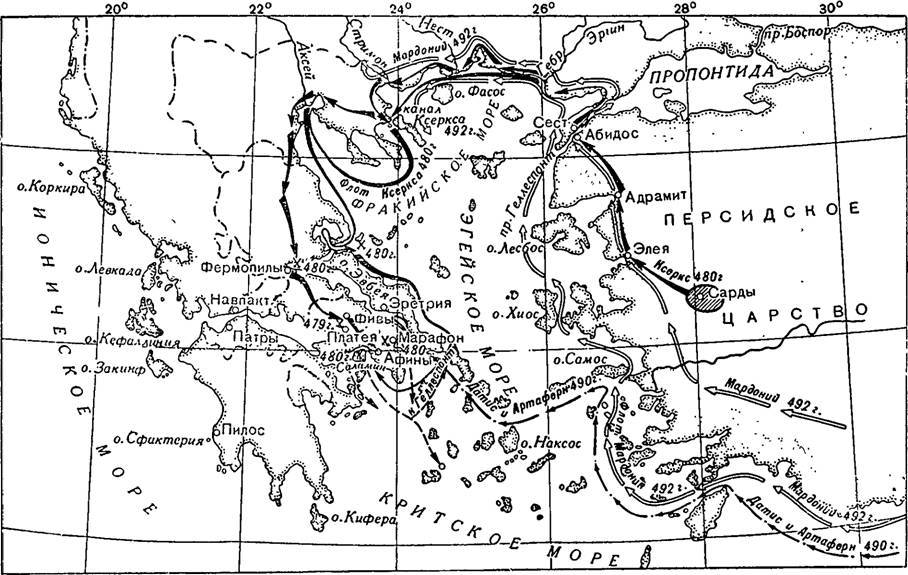

Греко-персидские войны

Греко-персидские войны (V в. до н. э.).

Собственных кораблей Персия не имела, и ее флот состоял из кораблей покоренных государств, в том числе Финикии, Египта, греческих малоазиатских городов.

Греки перед началом войны имели очень незначительный флот.

Особенностью совместных действий армии и флота в первом походе персов являлось использование флота, сопровождавшего армию вдоль побережья для снабжения ее продовольствием, снаряжением и для обеспечения ее фланга.

Около Афонского мыса во время шторма значительная часть персидского флота погибла, а армия понесла крупные потери в столкновениях с фракийцами. Учитывая почти полное отсутствие в Греции сухопутных дорог, пригодных для движения большой армии, и недостаток местных продовольственных ресурсов для питания войск, персидское командование считало невозможным достигнуть цели войны только одними сухопутными силами. Поэтому поход на Грецию был прерван и персидская армия возвратилась обратно в Персию.

В 490 г. до н. э. персы предприняли второй поход против Греции. В нем также принимал участие флот. Но способ совместных действий армии и флота был в этом походе уже другой. Персидский флот теперь перевозил через Эгейское море сухопутную армию и высаживал ее на территории Греции у Марафона. Место высадки персами было выбрано удачно. Марафон находился всего в 40 км от Афин.

Не имея возможности использовать конницу на флангах, персы расположили ее в центре своего боевого порядка.

Наступление начали персы. Они осыпали тучами стрел афинских гоплитов. Чтобы сократить потери своих войск, Мильтиад подал команду начать движение фаланги вперед. От шага фалангисты перешли в бег. В завязавшемся сражении центр греческой фаланги был прорван. Но на флангах греки одержали победу и обратили противника в бегство. Затем фланги греков атаковали прорвавшуюся часть персидского войска в центре и разгромили ее.

Несмотря на численное превосходство персов, на Марафонской равнине победу одержали греки. Победила армия с лучшей организацией и дисциплиной, с более совершенной тактикой.

Однако греки вследствие неповоротливости фаланги и отсутствия в районе Марафона флота не смогли развить достигнутый успех. Бежавшие с поля боя персидские войска успели сесть на корабли и без помех ушли в море. Греки захватили лишь семь кораблей противника.

Марафонское сражение, происшедшее в сентябре 490 г. до н. э., является примером отражения высадившегося десанта.

Несмотря на неудачу двух походов, персы не хотели отказаться от своего намерения захватить Грецию. В 480 г. до н. э. они организовали третий поход.

Десятилетний период между вторым и третьим походами характеризовался в Греции жесточайшей борьбой по вопросам подготовки и ведения войны.

К моменту нового нападения персов афиняне обладали сильным военно-морским флотом, сыгравшим исключительную роль в развернувшихся затем боевых действиях.

План войны греков сводился к следующему. Ввиду того, что Персия имела численный перевес в силах, решено было не принимать боя в открытом поле, а защищать горные проходы. При обороне армией Фермопильского ущелья флот должен был находиться у мыса Артемисий (северная оконечность острова Эвбея) и не допускать высадки десантов в тыл сухопутным войскам.

Таким образом, план греков предусматривал одновременные и согласованные действия армии и флота.

Согласно плану войны персов, их войска должны были, переправившись через Геллеспонт, двигаться по побережью Эгейского моря и, разбив сухопутные войска греков, занять территорию Греции.

Использование флота персы мыслили по типу первого похода. Он должен был идти вдоль побережья, параллельно движению армии, и, уничтожая флот греков, «выполнять следующие задачи:

— снабжать армию всем необходимым;

— высадкой десантов в тыл греческой армии способствовать продвижению своей армии;

— защищать фланг и тыл своей армии от воздействий флота противника.

Чтобы избежать обхода вокруг Афоноского мыса, около которого при первом походе погибла большая часть персидского флота, в узкой части полуострова Акте был вырыт канал.

Вооруженные силы персов в третьем походе на Грецию возглавлял сам царь Ксеркс.

В персидской армии попрежнему было много воинов из покоренных стран, не заинтересованных в победе своих поработителей. Флот персов также состоял из кораблей различных покоренных Персией государств. Это обстоятельство, как и в первых двух походах, явилось одной из причин невысокого морального состояния персидских вооруженных сил.

При таких условиях сражение для греческого флота было невыгодным. И Фемистокл, правильно оценив обстановку, занял своими кораблями у мыса Артемисий такую позицию, которая закрывала персам проход к Фермопилам и в то же время не позволяла им развернуть для боя все свои силы и тем самым использовать свое численное превосходство. После этого греческий флот, не ввязываясь в длительные боевые столкновения с противником, перед наступлением темноты нанес ряд стремительных ударов по части сил персидского флота, чем лишил его возможности оказать содействие своей армии во время боев у Фермопил.

Таким образом, греческий флот занятием выгодной позиции и активными действиями у мыса Артемисий оказал существенную помощь своей армии, сражавшейся у Фермопил. Успешные действия греческого флота подняли моральный дух его личного состава, показали, что флоту персов можно нанести поражение, несмотря на его количественное превосходство.

Когда стало известно о падении Фермопил, пребывание греческого флота у Артемисия потеряло смысл, и он, отойдя на юг, сосредоточился в Саламинском проливе.

Персидская армия, пройдя Фермопилы, вторглась в Среднюю Грецию и заняла Афины. Персидский флот сосредоточился в бухте Фалерон,

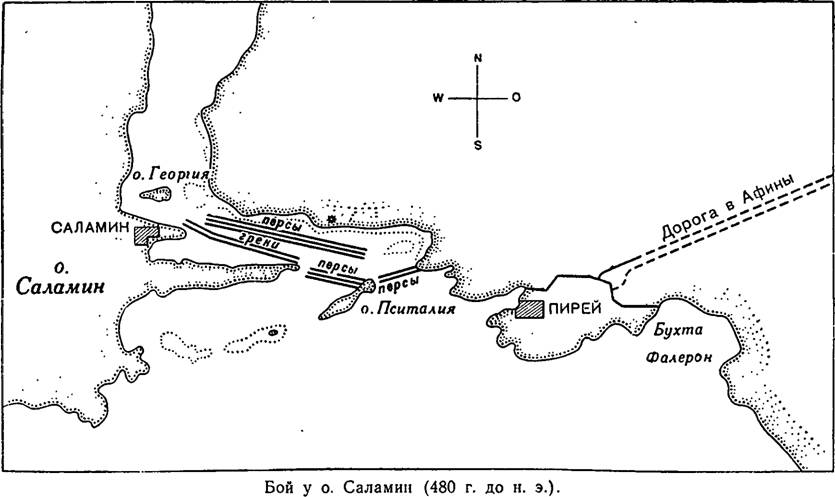

Среди греков возникли разногласия о дальнейшем использовании флота. Спартанцы стремились отступить к Коринфскому перешейку, где флот совместно с армией должен был не допустить вторжения персов в Пелопоннес. Фемистокл, возглавлявший афинян, настаивал на том, чтобы дать бой персидскому флоту, используя выгодную для греческого флота тактическую позицию в Саламинском проливе. Незначительные размеры пролива не давали персам возможности развернуть весь свой флот и тем самым использовать свое численное превосходство.

Между тем Ксеркс, решив дать бой греческому флоту, закрыл своими кораблями выходы из Саламинского пролива.

Греки по настоянию Фемистокла решили принять бой.

Саламинский бой произошел в конце сентября 480 г. до н. э. Греческий флот, имевший в своем составе около 350 триер, был развернут в строе двойного фронта вдоль берега острова Саламин. Оба фланга упирались в прибрежные отмели, что гарантировало их от обхода персидскими кораблями.

Персидский флот, насчитывавший примерно 800 кораблей, в ночь перед боем стал входить в Саламинский пролив.

Построение персидского флота происходило всю ночь. Гребцы устали и не имели времени для отдыха, что не могло не сказаться в ходе боя.

Бой начался утром следующего дня. Афинские триеры, расположенные на левом фланге греческого флота, стремительным движением атаковали правый фланг персов, где находились корабли финикийцев. Теснота в расположении персидского флота мешала его кораблям маневрировать. Скученность еще больше увеличилась, когда корабли второй и третьей линий персов, желая принять участие в бою, старались занять место в первой линии. Одна из афинских триер таранила корабль противника, на котором находился брат Ксеркса — Ариомен. Последний, пытаясь с отрядом воинов перейти на греческую триеру и на ее палубе решить исход поединка в свою пользу, был убит.

Успешная атака афинян и гибель Ариомена расстроили правый фланг персов. Корабли этого фланга, стремясь выйти из боя, стали двигаться к выходу из Саламинского пролива. Это внесло беспорядок в центре персидского флота, который до этого выдерживал натиск греков; вскоре пришел в расстройство и левый фланг персов.

Греки, воодушевленные успехом, усилили натиск. Их триеры ломали весла у персидских кораблей, наносили таранные удары и брали их на абордаж. Вскоре весь персидский флот под натиском греков пришел в полное замешательство и в беспорядке устремился к выходу из Саламинского пролива. Малоповоротливые корабли персов, расположенные скученно, мешали друг другу, сталкивались между собой, ломали весла. Бой закончился разгромом персидского флота. Персы потеряли 200 кораблей, греки — всего 40 триер.

Победа греков была облегчена правильным выбором позиции для боя в узкости, где они могли развернуть все свои силы, упереть фланги в берега и тем самым обезопасить их от обхода противником, в то время как персы были лишены возможности использовать свое количественное превосходство.

Важную роль в исходе боя в пользу греков сыграло и то, что личный состав персидского флота был утомлен ночным построением, тогда как личный состав греческого флота всю ночь перед боем отдыхал.

Саламинский бой имел три фазы: первая фаза состояла в построении флота и занятии исходного положения на выбранной позиции, вторая — в сближении противников и третья — в самом столкновении отдельных кораблей противников, когда дело решалось тараном и абордажем.

Управление силами в руках командования сохранялось только на первых двух фазах. В третьей фазе управление почти прекращалось, и исход боя решался действиями одиночных кораблей. Командующий на этой фазе мог известным образом влиять только личным примером.

Саламинская победа греков была поворотным пунктом в греко-персидских войнах. Поражение флота персов лишило их армию морских сообщений. Сухопутные же коммуникации были настолько растянуты, что не могли обеспечить снабжение большой армии персов. В результате этого Ксеркс отступил в Азию, оставив в Греции незначительные силы под командованием своего родственника Мардония.

В следующем, 479 г. до н. э. военные действия возобновились. В бою при Платеях (в Беотии) греки разбили войска Мардония. В том же 479 г. греческий флот одержал победу над персидским флотом около мыса Микале (западный берег Малой Азии). Благодаря этим победам греки смогли изгнать (персов из Греции, с островов Эгейского архипелага и с западных берегов Малой Азии и тем самым отстоять свою независимость.

В греко-персидских войнах одержали победу более развитые, лучше организованные и лучше обученные вооруженные силы.

Победа греков над персами имела крупное значение для дальнейшего развития Греции. Она способствовала экономическому, политическому и культурному развитию греческих государств» особенно Афин, которые захватили огромную добычу и пленных.

Крушение морской империи

Превращение Афинского морского союза в 470–450-х годах до н.э. в империалистическую державу было связано со сменой приоритетов во внешней политике Афин. Заключение мира с Персией в 449 году до н.э. означало переориентацию на борьбу со Спартой и достижение гегемонии в Греции. Первое столкновение в 460–446 годах до н.э. не выявило победителя. С другой стороны, заключённый в 446 году до н.э. 30-летний мир был более выгоден Афинам, поскольку позволял им далее усиливать эксплуатацию союзников и расширять границы союза. Перед Спартой встала необходимость или вновь воевать с Афинами за доминирование в Греции, или в скором времени капитулировать без боя.

Обстановка в Афинском морском союзе

На пике могущества Афинский морской союз насчитывал 208 как добровольных, так и вынужденных членов. Преимущественно это были островные государства Эгеиды, малоазийского побережья, Геллеспонта и Фракии. Бо́льшую часть союзнического флота и армии снаряжали Афины и несколько самых мощных в военном отношении государств: Самос, Хиос и Лесбос. Остальные союзники были обязаны платить ежегодную дань (форос) в общую казну. Сумма этих поступлений первоначально составляла 460 талантов в год, затем увеличилась до 600 талантов и наконец достигла 1460 талантов. После 454 года до н.э. союзная казна хранилась в Афинах под контролем местных должностных лиц. 1/60 от ежегодных поступлений передавалась в казну богини Афины.

Со временем афиняне всё более свободно распоряжались этими средствами и даже использовали деньги из союзнической казны для финансирования собственных проектов, в том числе для монументального строительства и украшения города. Возражения союзников они игнорировали, а неаккуратных плательщиков принуждали силой. Недовольство союзников этими порядками постепенно росло, что приводило к задержке выплат и даже попыткам выхода из союза.

Афиняне жёстко пресекали всякие проявления недовольства. В 475 году до н.э. они подавили восстание на Наксосе, а через 12 лет силой вернули в союз попытавшийся было отложиться Фасос. Военные неудачи афинян в ходе Египетской экспедиции 459–454 годов до н.э. и начавшейся в 460 году до н.э. войны со Спартой привели к новой череде мятежей. В 453 году до н.э. восстание вспыхнуло в Милете и Эрифрах, в 449 году до н.э. — в Колофоне, в 446 году до н.э. — на Эвбее. Заключив в 446 году до н.э. 30-летний мир со Спартой, афиняне подавили эти восстания одно за другим. В наказание за сопротивление они разрушали укрепления отпавших городов и отбирали у них часть владений. Сюда в качестве военных гарнизонов выводились афинские колонии клерухов. В 450 году до н.э. клерухии были выведены на Андрос, Скирос, Имброс, Лемнос и Наксос, в 448 году до н.э. — на Херсонес Фракийский, в 446 году до н.э. — в Гестиэю и Халкиду на Эвбее. Афиняне всё чаще вмешивались и во внутренние дела союзных городов, навязывая дружественные им демократические режимы, принуждая союзников торговать в Пирее и пользоваться афинской монетой, вызывая их судиться в Афины по наиболее важным делам и т.д.

Внешние интересы

В эпоху Перикла афинская внешняя политика была направлена на дальнейшее расширение границ союза и укрепление господства над союзниками. В 441 году до н.э. афиняне низложили правящую олигархию на Самосе. Едва афинский флот отплыл, как самосцы подняли новое восстание, получив при этом помощь от Персии. Одновременно с ними поднялся Византий. Восставшие обратились за помощью к Спарте, но её власти предпочли сохранить верность мирному соглашению. Афиняне под командованием Перикла разбили самосский флот из 70 кораблей, высадились на острове и начали осаду города. Несмотря на мужество и храбрость восставших, весной 439 года до н.э., после 9-месячной осады, им пришлось сдаться. После этого капитулировали византийцы, вынужденные вновь платить возложенную на них дань.

Между 439 и 436 годами до н.э. Перикл предпринял морскую экспедицию в Чёрное море, в ходе которой заключил союзный договор с правителем Боспора и усилил афинское влияние в области проливов. Во Фракии афиняне вступили в союз с правителем одрисов Ситалком. В 436 году до н.э. они основали в устье Стримона колонию Амфиполь, ставшую важным перевалочным пунктом в их торговли зерном и корабельным лесом.

Перикл также стремился направить афинскую политику в западном направлении. По его инициативе в 443 году до н.э. на месте разрушенного Сибариса в Южной Италии была основана общегреческая колония Фурии. Участие Афин в этом предприятии подняло их авторитет и способствовало укреплению добрососедских отношений с пелопоннесцами. В 441 году до н.э. Афины заключили союзные договора с Регием и Леонтинами на Сицилии, что вовлекало афинян в конфликт с Сиракузами.

С усиливающейся тревогой за продвижением афинян в Италии следил Коринф, традиционно считавший западные воды собственной вотчиной. Между 439 и 436 годами до н.э. афиняне организовали морскую экспедицию к берегам Акарнании, где освободили Амфилохийский Аргос от захвативших его амбракийских изгнанников. Экспедиция формально не нарушала условий 30-летнего мира, однако усилила опасения коринфян, считавшихся покровителями Амбракии. В 435 году до н.э. разразился конфликт между Коринфом и его бывшей колонией Керкирой, и та обратилась за помощью к Афинам. Согласие афинян оказать керкирянам военную помощь против Коринфа послужило триггером нового конфликта.

Пелопонесская война

Керкира обладала третьим по численности флотом в Греции из 110 кораблей. Стремясь убедить афинян выступить на их стороне, керкирские послы заявляли, что не смогут в одиночку справиться с коринфянами и будут вынуждены капитулировать, после чего Афинам придётся иметь дело с двумя сильнейшими после них флотами. Этот довод произвёл должное впечатление в Народном собрании, и афинская эскадра, посланная на помощь Керкире, помешала коринфскому флоту одержать победу в битве при Сиботе. Раздосадованные коринфяне весной 432 года до н.э., в свою очередь, тайно оказали помощь своей бывшей колонии Потидее, отложившейся от афинян.

Дополнительным источником напряжённости были торговые санкции, которые в 432 году до н.э. Афины ввели против Мегар. Сельская экономика последних чрезвычайно зависела от афинского рынка, и политика санкций являлась формой политического давления на соседей. Эти действия, особенно участие коринфян в обороне Потидеи, прямо нарушали условия Тридцатилетнего мира, предусматривавшего взаимное невмешательство Афинской державы и Пелопоннесского союза во внутренние дела друг друга. Осенью 432 года до н.э. спартанцы созвали совещание союзников. После бурных прений, в ходе которых звучали различные точки зрений, большинство собравшихся пришло к решению, что афиняне нарушили условия мирного соглашения. Им была объявлена война.

Первый этап войны известен по имени спартанского царя Архидама, осуществлявшего верховное командование пелопонесскими силами. Спартанцы располагали превосходной армией и многочисленными вспомогательными силами союзников — всего от 20 000 до 60 000 тяжеловооружённых воинов и ещё больше легковооружённых. С этими силами они, начиная с 431 года до н.э., в конце мая, «в пору созревания хлеба», ежегодно вторгались в Аттику и опустошали её поля и виноградники. В то же время союзные Спарте беотийцы угрожали Аттике с другого фронта и вели осаду союзных афинянам Платей.

Слабость подобной стратегии состояла в том, что эти значительные силы могли действовать лишь на протяжении короткого срока, поскольку воинам нужно было торопиться домой, чтобы убирать собственные поля. Ещё одной проблемой была слабость флота. Коринф со своими колониями, Мегары, Сикион и Элида в сумме имели около 100 кораблей, однако не располагали запасами корабельного леса и зависели от привозных ресурсов. В мирное время они имели возможность полностью обеспечивать свои потребности, но в военное, при афинском господстве на море, сталкивались со значительными трудностями.

Силы афинян накануне войны известны из пересказанной Фукидидом речи Перикла. В это время афиняне располагали 13 000 гоплитов действительной военной службы и ещё 16 000 воинов запаса, включая стариков, молодёжь и метеков. К этому числу следует прибавить 1200 всадников, из которых какая-то часть являлась наёмниками, и 1800 лучников, также наёмных. Афинский флот насчитывал 300 триер и безраздельно господствовал на море. Союзническая дань приносила 600 талантов серебра в год, а кроме того, у афинян было 10 000 талантов денежных запасов.

Несмотря на численное превосходство Спарты и её союзников, Перикл убеждал сограждан не бояться будущего столкновения. По его словам, им следовало по возможности избегать прямого столкновения с пелопоннесцами и укрываться за мощными городскими стенами, держать в подчинении союзников и заботиться о флоте. Опыт прошлой войны свидетельствовал, что морская блокада Пелопоннеса может измотать спартанцев и усилить противоречия между ними и их союзниками. Если спартанцам не удастся быстро победить, время станет работать против них, что будет равносильно победе афинян.

Архидамова война

Последовавшие события показали правоту слов Перикла. Хотя спартанцы с огромным войском ежегодно вторгались в Аттику, опустошая Элевсин, Триасийскую равнину и Ахарны, они всё же были не способны нанести афинянам непоправимый ущерб, который мог бы заставить их выйти за стены укреплений и принять генеральное сражение. Каждый раз эти вторжения продолжались около трёх недель, после чего пелопоннесцам приходилось возвращаться домой. Самое длительное в 430 году до н.э. заняло лишь 40 дней. Кроме того, афинская конница действовала эффективно и не позволяла отдельным отрядам слишком уж отдаляться от основной массы войска. Одновременно афинский флот из 100 триер, имевших на борту 1000 гоплитов и 400 лучников, ежегодно огибал Пелопоннес, опустошал побережье и действовал у входа в Коринфский залив. Ещё одна эскадра из 50 кораблей действовала у Халкидики, где 3000 афинян по-прежнему осаждали Потидею.

К военным успехам афинян также относится оккупация Эгины в 431 году до н.э. Прежние жители острова были изгнаны, а их владения перешли к афинским колонистам. Осенью того же года, когда войско пелопоннесцев было распущено, 13 000 афинских гоплитов и множество легковооружённых воинов предприняли успешный набег на Мегариду.

Несмотря на обрушившиеся на них бедствия, афиняне всеми силами продолжали войну. В 429 году до н.э. сдалась Потидея, осада которой стоила 2000 талантов и огромных жертв. В том же году афинский наварх Формион с 20 кораблями одержал громкие победы над пелопоннеским флотом в сражениях у мыса Рион и у Навпакта в Коринфском заливе. Кроме того, в 427 году до н.э. афиняне успешно подавили восстание в Митилене на Лесбосе. В конце года они даже смогли послать свою эскадру в Сицилию на помощь союзному Регию и Леонтинам, воевавшим против Сиракуз.

Дальнейшим афинским успехам на западном направлении помешала начавшаяся в 427 году до н.э. гражданская война на Керкире, которая опустошила остров и свела на нет его стратегическое значение. Ещё одним ударом для афинян стало падение Платей. Последние оставшиеся в живых защитники были казнены, а сам город разрушен. Однако продлившаяся два года осада стоила спартанцам и их беотийским союзникам таких жертв, которые никак не оправдывали достигнутый тем результат.

Серьёзным успехом афинян был захват Демосфеном в 425 году до н.э. Пилоса на юго-западной оконечности Пелопоннесса. Отсюда афиняне могли угрожать спартанскому господству в Мессении. Отряд из 420 спартанцев, попытавшийся отбить Пилос, был заблокирован на острове Сфактерия у входа в бухту, а затем захвачен в плен. Угрожая казнью знатных заложников, афиняне добились прекращения ежегодных вторжений в Аттику. В следующем году Никию удалось захватить Киферу к югу от Лаконии. Таким образом, афиняне создали цепь опорных пунктов вокруг Пелопоннеса, которые позволяли им эффективно осуществлять блокаду.

В 424 году до н.э. Афины достигли пика могущества, а военный престиж Спарты был как никогда низок. Спартанцы даже предложили заключить мир на условиях статус кво, но глава афинской военной партии Клеон убедил своих сограждан продолжать войну. Их надеждам на скорую победу не суждено было оправдаться. Вначале потерпела неудачу попытка афинян с помощью измены захватить мегарскую гавань Нисею. Затем домой пришлось вернуться афинской эскадре, посланной в Сицилию. Наконец, в ноябре в Беотии 18-тысячное афинское войско потерпело тяжёлое поражение в битве при Делии. 1200 гоплитов вместе с командовавшим ими стратегом Гиппократом погибли, ещё 200 попали в плен. Одновременно спартанский военачальник Брасид с небольшим войском прошёл через всю Грецию и внезапным ударом захватил афинскую колонию Амфиполь во Фракии. Афины лишились принадлежавших им серебряных рудников и важных стратегических позиций. Чтобы вернуть утраченное, в 422 году до н.э. во Фракию были посланы войска во главе с Клеоном. Брасид погиб в сражении у Амфиполя, однако афиняне потерпели поражение и уже не смогли восстановить контроль над своими владениями.

Никиев мир

Усталость и потери обеих сторон были так велики, что в 421 году до н.э. противники вступили в переговоры и заключили 50-летний мир, названный Никиевым по имени главы афинской делегации. По условиям соглашения, восстанавливался предвоенный порядок, обе стороны обменивались пленными и возвращали захваченные города. Договор формально сохранялся до 413 года до н.э., хотя обе стороны предпринимали военные действия против союзников друг друга.

Спартанцам в 420 году до н.э. пришлось столкнуться с недовольством пелопонесских общин, во главе которых стоял Аргос. Афинский стратег Алкивиад заключил с аргосцами договор и привлёк к союзу Мантинею, Элиду и Ахайю. Коринф и Эпидавр уклонились от участия в соглашении. Когда в 418 году до н.э. аргосцы попытались принудить ко вступлению в союз Тегею, против них выступили спартанцы. Царь Агис II возглавил 9-тысячное войско, состоявшее из 3500 спартанцев и их союзников. В свою очередь, аргосцы и их союзники имели 8000 воинов, среди которых была 1000 афинских гоплитов. Противники встретились неподалёку от Мантинеи. Натиск спартанцев опрокинул стоявших в центре аргосцев, а затем Агис повернул фалангу и обратился против мантинейцев. Союзники потеряли 1100 воинов, у спартанцев пало 300 человек. Аргос был вынужден заключить 50-летний мир со Спартой. Созданный им союз распался.

Афиняне в 415–413 годах до н.э. вновь увлеклись планами покорения запада и предприняли крупномасштабную Сицилийскую экспедицию, в которой участвовали 136 кораблей, 5100 гоплитов и 1200 легковооружённых воинов. Когда флот находился у берегов Италии, командовавший экспедицией Алкивиад был привлечён к суду в Афинах.

Начало похода было успешным. Афинянам удалось застать сиракузян врасплох и нанести им поражение. После смерти второго военачальника Ламаха командование перешло в руки Никия. Чтобы заблокировать Сиракузы, афиняне начали возводить вокруг них стену. Между тем Алкивиад бежал из-под надзора и направился прямо в Спарту, где убедил её власти оказать помощь сиракузянам. На Сицилию прибыл спартанец Гилипп, который организовал сопротивление и смог помешать осадным работам. Никий предложил отозвать войска из Сицилии, но вместо этого в июле 413 года до н.э. ему на помощь прибыл Демосфен с 73 кораблями, 5000 гоплитов и 3000 легковооружённых солдат. Но даже с этими подкреплениями афиняне не сумели достичь победы. В морском сражении 7 сентября сиракузяне уничтожили их флот в гавани. Отрезанная от дома армия пыталась отступить в глубь острова, но противник перехватил её, и остатки войска вместе с Никием и Демосфеном сдались в плен. Оба стратега были казнены, а рядовые воины проданы в рабство.

Декелейская война

Сицилийская экспедиция завершилась для Афин катастрофой. Погибло более 200 кораблей с экипажами и более 10 000 гоплитов, то есть около 40 000 человек. Исчезли все надежды на экспансию, афинский авторитет среди союзников рухнул.

В 412 году до н.э. восстание поднял Хиос, который поддержали Эрифры, Теос, Клазомены, Милет и другие города. К 411 году до н.э. вся Иония полностью отпала от союза с Афинами. Этим не преминула воспользоваться Спарта, которая ещё в 413 году до н.э. расторгла мирный договор и возобновила военные действия. На помощь восставшим союзникам отправился сильный флот, в состав которого входила посланная сиракузянами эскадра. По совету того же Алкивиада спартанцы заняли и укрепили крепость Декелею всего в 18 км от Афин, разместив там сильный гарнизон, который должен был круглогодично опустошать земли Аттики. Поскольку земледелие было небезопасным, афинянам пришлось полностью перевести свой город на морское снабжение. Вдобавок спартанцы оказывали содействие любым антиафинским силам внутри города и даже приняли у себя перебежавших к ним 20 000 афинских рабов. В довершение всего они в 411 году до н.э. заключили союз с персидским сатрапом Тиссаферном, и с тех пор персы финансово поддерживали Спарту.

В самих Афинах военные неудачи в 411 году до н.э. привели к росту влияния олигархии и ограничению демократии. Количество избирателей сократилось до 5000 состоятельных граждан. Ставший во главе города Совет 400 стремился заключить мир со Спартой, однако спартанцы отвергли афинские предложения. Не признал олигархическое правительство и базировавшийся на Самосе афинский военный флот. Тяжёлым ударом для правительства стали инспирированные спартанцами восстания в Эретрии на Эвбее, в Византии и в городах вокруг Геллеспонта, которые грозили поставить под угрозу снабжение города хлебом.

В этих условиях вожди самосских демократов Ферамен и Фрасибул пошли на переговоры с Алкивиадом, который к тому моменту перебежал от спартанцев к персам. Военные действия возобновились. Афиняне одержали победу над пелопонесскими кораблями у Киноссемы и Абидоса, а весной 410 года до н.э. Алкивиад полностью уничтожил флот противника в битве у Кизика. Эти успехи способствовали падению олигархии и восстановлению демократии в Афинах. В 408 году до н.э. Алкивиад сумел вновь захватить Византий и Халкедон, восстановив афинское господство в районе проливов. В 407 году до н.э. он после 8-летнего изгнания торжественно вернулся в Афины и вновь был избран стратегом.

В страхе перед возможной победой афинян персы финансировали восстановление пелопонесского флота. Спартанский наварх Лисандр сумел нанести афинским кораблям поражение у Нотия, что немедленно отразилось на репутации Алкивиада и подтолкнуло его уйти в добровольное изгнание. В 406 году до н.э. спартанцы заперли афинский флот в гавани Митилены на Лесбосе. Афиняне героическим усилием спустили на воду новые корабли, которые вышли в море на помощь своим. В сражении при Аргинусских островах 155 афинских триер одержали победу. Из участвовавших в битве 120 кораблей спартанцев погибло 70. Та же судьба постигла командовавшего ими Калликратида. Потери победителей составили 25 кораблей.

После этого поражения Спарта снова предложила афинянам мир на предвоенных условиях, но афиняне ответили отказом. На персидские деньги в 405 году до н.э. спартанцы восстановили свой флот до 200 кораблей и отправились с ними к берегам Геллеспонта. Их преследовал афинский флот из 180 кораблей. Спартанский военачальник Лисандр внезапно напал на афинскую стоянку у Эгоспотам. Спастись удалось лишь десяти кораблям, остальные попали в руки врага. Спартанцы казнили около 3000 пленных афинян, а союзников распустили по домам.

Все требования были выполнены, и в апреле 404 года до н.э. война завершилась. Её результатом стало падение афинской гегемонии, но за победу Спарте пришлось заплатить слишком высокую цену.