Шуман «Карнавал»

Вы себе представляете веселый карнавал без музыки? Думаю, что представить себе такое совершенно невозможно. Нет музыки, значит, это не карнавал. Ну, а карнавал, в котором есть только одна музыка? Такое, по-вашему, может быть?

Мне кажется, что я даже слышу ваше решительное «нет!». Что же это за карнавал, в котором нет ярких красок и цветов, нет людей в смешных костюмах и масках, нет карнавальных шуток, тайн и загадок, без которых не обходится ни один карнавал.

Так вот, друзья мои, те, кто так думает, — ошибается. Такой карнавал существует, и в нем есть все. И шутка, и смех, и яркие карнавальные маски. Мало того, на этом карнавале, как и на любом другом, присутствуют и люди без карнавальных костюмов. И этих людей сразу можно узнать. Тем более, что их знает весь мир.

Есть на этом карнавале и тайны, и загадки, которые нужно разгадать.

Все это делает музыка. Один только рояль, как и в «Картинках с выставки» Мусоргского.

Итак, поднимем крышку рояля, пригласим пианиста и отправимся на «Карнавал»немецкого композитора Шумана.

… Веселые, торжественные фанфары возвещают нам, что праздник уже начался.

Закончилось вступление к «Карнавалу».

Теперь будем рассматривать маски.

… Нехорошо смеяться над грустным человеком. Но удержаться от смеха трудно — уж очень неуклюж этот человек. Вот он бродит среди толпы и каждую минуту на что-то натыкается, падает. Чем-то он напоминает нам гномика из «Картинок с выставки». Но только гномик был деловитым, серьезным, а этот — унылый и какой-то ленивый. Это музыка рисует нам его таким — медленная, словно нехотя сыгранная фраза, и сразу же ее обрывает другая, коротенькая — из трех нот, громких и резких. Помните, в «Гноме» была очень похожая музыка. Но только там она была энергичная, а здесь вялая, медлительная.

Да! Удивительно нелепая фигура встретилась нам на карнавале. А ведь вы очень хорошо знаете эту маску. Вы встречались с ней, когда читали «Золотой ключик» Алексея Толстого. Это Пьеро. Бродит среди веселых гостей, скучает… Казалось бы, ему здесь и быть не хочется. А ведь ни один карнавал без него не обходится.

Ну, а там, где Пьеро, там ищи и его обязательных спутников Арлекина и Коломбину. (Пьеро, Арлекин, Коломбина и другие маски /Бригелла, Панталоне, Смеральдина/ — итальянцы. Они существуют в Италии с незапамятных времен. Это традиционные героя веселых народных итальянских комедий. Такие комедии называются «комедии масок», или еще «комедии дель арте»)

Эта троица всегда неразлучна.

Неразлучна? А почему же в «Золотом ключике» один только Пьеро? Где же остальные?

А они там есть, друзья мои, только зовут их иначе. Ведь озорной деревянный мальчишка, непоседа и хитрец Буратино очень похож на Арлекина. А место Коломбины заняла кокетливая, хорошенькая Мальвина.

Значит, и здесь, на карнавале, они тоже втроем.

Так и есть.

Живая, легкая и чуть поддразнивающая музыка. Вот он, насмешник и весельчак Арлекин! Так и видишь перед собой эту изящную фигурку в пестром трико. Сквозь прорези маски блестят лукавые живые глаза. Этот не станет спотыкаться на каждом шагу. Слышите, как озорно взлетает музыка… несколько легких шагов — и взлет, прыжок. Еще, еще… Только что был здесь, и вот его уже нет.

А где же Коломбина? О, эту хитрую кокетку не так-то просто найти. Подождем…

Нежная, мечтательная музыка… Познакомьтесь, пожалуйста.

Это — Эвзебий. Он мечтатель и фантазер. Любит погрустить, побыть один, подумать. Больше я вам пока ничего о нем не скажу. Только одно. Запомните — это маска. А кто под ней скрывается. Тсс, молчание. На карнавале всегда бывают тайны.

Еще один незнакомец. Его музыка порывистая, горячая. Она совсем другая, чем у Эвзебия. Трудно представить себе более разные характеры. А между тем Эвзебий и Флорестан (так зовут второго юношу) очень большие друзья. Один не может и минуты пробыть без другого, словно у них одно сердце, одна душа… Ну вот, чуть не проговорилась. Ведь Флорестан — это тоже маска.

А вот это очень интересно. Эту тайну я открою вам сразу же, не дожидаясь конца карнавала.

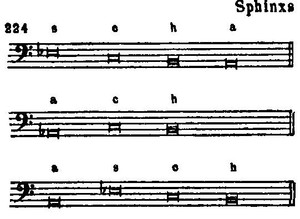

Этот музыкальный номер называется сфинксы. Ну, а там, где сфинксы, там без загадок не обойтись.

Если вы помните, у знакомого вам по греческой мифологии сфинкса были три загадки. Здесь их тоже три. Музыка этих загадок довольно странная. Говоря точнее, это и не музыка даже — три очень небольшие музыкальные фразы. В первой фразе-загадке — четыре ноты; во второй — три; в третьей — опять четыре.

Теперь будьте очень внимательны. ( Только давайте договоримся сразу же: нам придется вспомнить названия и значения нот, которые вы учили в школе, на уроках пения. Без этого вам не разгадать загадки сфинксов.)

Для того чтобы приступить к разгадке, нужно знать так называемые «буквенные» обозначения нот (кроме обычных названий — до, ре и т. д., существуют еще и буквенные). Знать все обозначения вам, пожалуй, сейчас не нужно. Захотите — заглянете в учебник музыкальной грамоты и там найдете все обозначения. Я же назову только те, которые нам сейчас понадобятся.

Итак, нота «до» обозначается латинской буквой С (це); нота «ми»—буквой Е; нота «си»—это Н (аш); а буквой А бозначается нота «ля».

Еще одно. Когда к ноте прибавляется бемоль, обозначение становится несколько иным. Так, ля бемоль обозначается как Аа (ас); а ми бемоль — Ез (ее).

Вот ноты первой загадки:

Подставим под них буквенные обозначения.

Ми бемоль это Ез, так произносят и просто звук S. До обозначим буквой С. Под ноту си подставим Н и, наконец, ноту ля обозначим буквой А. Значит — SСНА. В немецком языке первые три буквы читаются как Ш. То есть первая буква фамилии Шумана, а буква А, которая также встречается в его фамилии, — тоже «музыкальная» буква: ею обозначается нота ля. Вот мы и разгадали первую загадку сфинкса. Это музыкальные буквы фамилии Шумана.

Теперь вторая и третья.

Ля бемоль—А§, ну а дальше ясно—то же, что в первой загадке: СН. Читается все это (в том и в другом случае) как «аш», потому что сочетание sch в немецком языке читается как Ш. Знаете, что это такое, Аш? Это название немецкого городка, в котором жила девушка, по имени Эрнестина. Шуман был в нее влюблен, когда писал свой «Карнавал».

Значит, и эти загадки мы разгадали.

Но оказывается, разгадали-то мы их не до конца. Самое важное осталось пока неизвестным.

Если сыграть на рояле все три фразочки сфинксов, а потом внимательно вслушаться в музыку «Карнавала», то можно услышать их в каждом номере. Только они будут каждый раз в другом наряде, замаскированные (на то и карнавал!). Они будут звучать то медленно, то быстро, то в мелодии, а то в аккомпанементе, и хотя найти их не так-то просто, но именно эти четыре ноты — основа всей музыки «Карнавала».

Вот и все. Трудно? Ничего, привыкайте открывать музыкальные тайны, если хотите полюбить музыку по-настоящему.

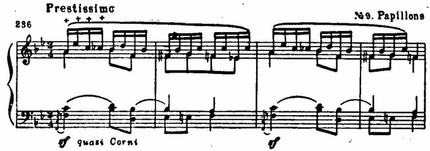

А карнавал продолжается. Вот бабочки.

Весело и немного суматошно, в высоком звонком звучании рояля бегут, сталкиваются и снова разбегаются небольшие пассажики. А сопровождение певучее, плавное… Красиво! Покружились в танце бабочки и улетели. А на смену им, танцуя, выбежала другая группа масок. Одна маска одета буквой S (ес), другая — буквой А… Можно не продолжать? Ведь мы только что познакомились с этими буквами. Только там они были таинственно неподвижными, а здесь весело танцуют.

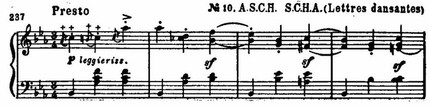

А теперь попрошу вас пройти вот сюда. Здесь собралась группа людей без карнавальных костюмов и масок. Это друзья Шумана. Подойдем к ним поближе, познакомимся.

Вдохновенно и трогательно запел рояль. Мелодия льется свободно, широко и чуточку задумчиво. Эту молоденькую девушку-подростка друзья зовут Киариной. Она сама придумала себе это имя. На самом деле она Клара, Клара Вик. Ученица и приятельница Шумана. Пройдет время, и она станет знаменитой пианисткой Кларой Шуман. Да-да! Эта девочка — будущая жена композитора Шумана. Они вдвоем приедут в Россию, и в Петербурге, в доме Энгельгардта, Клара Шуман даст несколько концертов. Об этих концертах с восторгом будут вспоминать все русские музыканты того времени.

А кто это с ней рядом?

«Шляпы долой, господа! Перед вами—гений!»—так сказал об этом человеке Шуман. Сказал тогда, когда этот человек был еще очень молод, когда его музыку знали еще очень немногие. Музыку? Значит, этот человек композитор? Совершенно верно.

Что же нам напоминает музыка, изображающая этого человека? Пожалуй, вот что —прелюдии Шопена. Те же мелодические обороты, то же настроение—лирическое и немного грустное, та же поэзия звуков, так же поет рояль…

Да, друзья мои, это Шопен.

Еще один музыкальный портрет. Познакомьтесь с Эстреллой. Она же Эрнестина фон Фриккен. Да, это та самая Эрнестиаа — властительница дум молодого Шумана, — которая проживает в небольшом немецком городке с коротким названием Аш. Живая, решительная и в то же время нежная и изящная, она очаровательна, эта девушка. Такой ее видел в то время Шуман. Такой он и нарисовал ее в музыке.

Не кажется ли вам, друзья, что Эстрелла-Эрнестина была бы хорошей подругой Флорестану — у них такие похожие характеры. А вот Киарине, наверное, понравился бы мечтательный, спокойный Эвзебий…

Снова проходят перед нами маски… Наконец-то! Вот она, Коломбина. И, конечно, не может без проказ. Музыка лукавая, дразнящая — Коломбина танцует… А кто ее партнер? Вот он — смешной старик Панталоне. Это тоже один из героев итальянской комедии масок. Коломбина подшучивает над стариком Панталоне, кокетничает с ним и, конечно же, убегает от него — зачем он ей, когда где-то здесь ее Арлекин.

Кружатся в вальсе пары. Вальс мягкий, задумчивый, чуть сентиментальный. Он медленнее, спокойнее, чем тот, который звучал в начале.

Еще один человек без маски в этой пестрой толпе.

Пока все танцуют, мы подойдем к нему.

… Как странно зазвучал рояль! Такие стремительные резкие скачки, такое неудержимое, вихревое движение скорее подошло бы скрипке в руках большого мастера, виртуоза…

Маэстро Паганини! И вы пришли на этот карнавал?

Простите, пожалуйста, вы не встречали нигде композитора Шумана? Нам обязательно нужно его найти. Должен же он быть на этом карнавале.

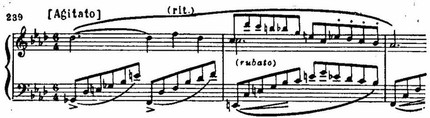

Снова звучит нежный вальс. А Эвзебий и Флорестан, как всегда, о чем-то спорят. Не могут они без споров.

Жаль, что нет маэстро Раро. Он сразу бы примирил их.

А кто такой маэстро Раро?

Внимание, друзья! Мы подошли к разгадке последней тайны карнавала.

Торжественно и гордо зазвучала музыка. В этом марше чувствуется какой-то воинственный задор. Началось финальное шествие.

Но куда же делись маски? Панталоне, Пьеро, Коломбина, бабочки. Их больше нет. Карнавал окончен. Сейчас здесь плечом к плечу встали члены «Давидова братства». Среди них вы найдете и Шопена, и Клару Вик, и Паганини…

В «Давидово братство» принимают всех тех, кто своим искусством борется против пошлости, дурного вкуса, дешевых успехов; против тех, кто мешает всему светлому, новому.

Как? И в этом шествии нет Шумана? Этого не может быть. Ведь он же основатель этого братства и самый главный борец за настоящее прекрасное искусство.

Внимательнее смотрите, друзья! Видите, здесь Эвзебий и Флорестан. А человек, идущий с ними рядом, — это и есть мудрый маэстро Раро, их старший друг и учитель.

Снимите маску, Эвзебий! Карнавал окончен! О! Здравствуйте, композитор Шуман. Наконец-то мы встретились. Скажите, а кто же одет Флорестаном? Это тоже вы?! Ну познакомьте нас с маэстро Раро….

Снята последняя маска — и под ней то же, знакомое всему миру лицо гениального немецкого композитора Роберта Шумана.

Все они: и Флорестан, и Эвзебий, и маэстро Раро — плод фантазии. Их выдумал Шуман, когда начал писать свои статьи в «Новую музыкальную газету». Ведь Шуман не только композитор. Он был замечательным музыкальным критиком (можно было бы сказать музыковедом, но этого слова тогда еще не существовало). Он писал эти статьи от имени трех своих героев. Первая его статья была о Шопене. Именно в ней были сказаны те пророческие слова: «Перед вами—гений!» А начиналась она так:

«Эвзебий тихо вошел в дверь…»

Да, мягкий, поэтичный Эвзебий не смог бы никогда «помчаться по залитой лунным светом улице», как это сделал Флорестан после разговора о музыке молодого Шопена в этой же статье.

Естественно, что Флорестан и Эвзебий часто спорили, и когда спор их становился очень уж бурным, вмешивался маэстро Раро — вдумчивый и знающий музыкант. Он примирял друзей, учил их, спокойно объяснял то, что они не могли понять.

Представляете себе, как интересно было читать такие статьи? И какими они были разными, ведь их писал то один, то другой, то третий, то все вместе они обсуждали какое-то произведение.

Но и тот, и другой, и третий — все это был Шуман. Это были его мысли о музыке, во всех трех жила его душа, в каждом из трех раскрывались разные стороны его характера.

В юности Шуман был очень веселым человеком, неистощимым выдумщиком. В музыке «Карнавала» это чувствуется особенно сильно. Вот что писал русский композитор и критик Ц. Кюи, когда услышал «Карнавал»:

«Нужно было иметь неисчерпаемый талант Шумана, чтобы так беспечно и в таком количестве расточать его в одном произведении».

Ребята, мои дорогие, вы ведь тоже можете стать членами такого братства. В нем могут быть не только художники, но все, кто любит и понимает настоящее искусство, кто не хочет мириться с грубыми подделками под него. Все, кто хочет, чтобы никогда не плавали больше по грязно-синему холщовому озеру толстые неуклюжие птицы, которых почему-то нужно считать лебедями (а такие картинки, что греха таить, иногда еще встречаются). Все, кто не хочет, чтобы пошлым мотивом и низкопробными стихами оскорбляли прекрасные человеческие чувства, природу, цветы (а ведь, к несчастью, именно об этом часто поется в плохихэстрадных песнях).

Почему против всего этого нужно бороться? Не только потому, что это плохо, а главное потому, что это очень вредно. Такое «искусство» засоряет голову и душу, размагничивает волю, обедняет человеческие чувства.

Теперь вы понимаете, почему я заканчиваю наш первый разговор о музыке «Карнавалом» Шумана? Как видите, на веселом карнавале раскрываются иногда очень и очень серьезные тайны.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рассказ о фортепианном цикле шумана карнавал

«Карнавал» — наиболее яркое претворение идейно-эстетической концепции Шумана, целью и содержанием которой была борьба с рутиной, с мещанством в искусстве и жизни.

Музыкальный замысел «Карнавала» перекликается с содержанием одного из шумановских литературных очерков. В нем в виде отчета корреспондента-давидсбюндлера описывается бал, якобы данный редактором «Новой музыкальной газеты», с тем, чтобы ознакомить присутствующих с музыкальными новинками. На балу происходят комические стычки между давидсбюндлерами и филистерами, в результате чего один из филистеров поспешил на следующий же день обрушиться на «Карнавал» в ругательной рецензии.

Музыкальный «Карнавал» можно себе представить как картину праздника, на котором давидсбюндлеры, объединившие свои силы, торжественно выступают против филистимлян (филистеров).

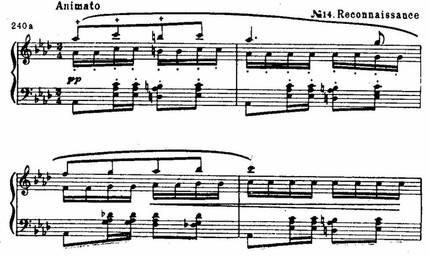

В шумной обстановке под звуки танцевальной музыки проносится вереница маскарадных масок. Здесь традиционные Пьерро и Арлекин, Панталоне и Коломбина; фантастические маски «Танцующих букв» («Lettres dancantes»), оригинальные «Кокетка», «Бабочки» («Papillons»). В пестрой толпе мелькают знакомые фигуры давидсбюндлеров: всегда неразлучные Флорестан и Эвзебий, Шопен, Паганини. Появляются и Клара с Эрнестиной, под видом Киарины и Эстреллы («Chiarina», «Estrella»). «Приятные встречи» («Reconnaissance»), «Нежные признания» («Aveu»), веселые прогулки и танцы («Promenade») дополняют красочность рисуемой картины. К концу «Карнавала» давидсбюндлеры повергают в прах филистеров.

Публицистическая направленность замысла «Карнавала» явилась для музыкального искусства чем-то доселе неслыханным (Напомним, что «Карнавал» был написан в 1834 году, явившемся годом организации «Новой музыкальной газеты». Связав замысел «Карнавала» и направление газеты, нетрудно прийти к выводу, что «Карнавал» был музыкальной формой, декларирующей общего эстетическую платформу Шумана.); а оригинальная, остроумная художественно-совершенная форма убеждала, что инструментальная музыка в состоянии выражать не только «возвышенные чувства и мысли о боге, бессмертии и заоблачных мирах» (Эти иронические слова были высказаны Шуманом как протест против приверженцев «чистого искусства», которые даже Бетховена хотели превратить в носителя «абсолютной красоты музыки». Шуман писал, что Бетховен, «упираясь цветущей вершиной в небо, уходил своими корнями всё же в милую ему землю».), что инструментальной музыке, как и любому другому виду музыкального искусства, доступна всякая, в том числе и злободневно-актуальная, тематика.

Шуман назвал «Карнавал» еще «миниатюрными сценами на 4-х нотах». Звуки ASCH, взятые в различной последовательности и комбинациях, образуют подобие темы, лежащей в основе каждой пьесы (ASCH — название небольшого города в Богемии (Чехия); это и «музыкальные» буквы в фамилии Schumann.).

Склонный к мистификации, таинственности, Шуман «скрыл» тайну построенного таким образом мотива в трех «Сфинксах», замысловато зашифровав их средневековыми четырехугольными нотами («Сфинксы» обычно не исполняются. Только А. Г. Рубинштейн их исполнял так, что слушатели были совершенно поражены этой необычной, неслыханной музыкой; «словно могучей львиной лапой Рубинштейн давал этим 11 нотам такое громовое, могучее, колоритное звучание, какого никто на свете наверное не мог бы тут ожидать».):

Этот мотив находится на положении темы, а все номера «Карнавала» выполняют роль вариаций. Вместе с тем, как тема, то есть как самостоятельно выраженная и законченная мысль, она нигде не изложена и, следовательно, как основной музыкальный образ и источник дальнейшего развития не существует. Тематическое ядро растворяется в ярком индивидуальном материале отдельных номеров; в результате данный мотив хотя интонационно и объединяет «Карнавал», все же не воспринимается как тема, а отдельные сцены «Карнавала» — как вариации.

В композиционном отношении «Карнавал» — шедевр композиторского мастерства. Стройность и гармоничность целого сочетаются с безукоризненной отделкой всех деталей, блестящим остроумием и изобретательностью.

Целостности «Карнавала» способствует прежде всего общность тематического материала «Вступления» («Ргеambule») и финала — «Марша давидсбюндлеров». Как арка, соединяющая два крыла одного здания, так начальная и конечная пьесы являются опорными точками «Карнавала». Построенные на общем тематическом материале, они придают произведению симметричную завершенность и законченность. В соотношении сцен, расположенных между вступлением и финалом, соблюдаются точные и строгие пропорции, устанавливающие правильную соразмерность всех частей целого. (По своей протяженности все номера примерно равны между собой и заключены преимущественно в рамки простой трехчастной формы, сложного или широко изложенного периода.)

За кажущейся импровизационностью калейдоскопически сменяющих друг друга музыкальных образов скрыта логика ладотонального плана (Тональное движение происходит в кругу бемольных мажорных тональностей As, Es, В, Des. Это не исключает отклонений и модуляций внутри каждой миниатюры, так же как и использования в отдельных пьесах близких минорных тональностей: «Киарина» — c-moll, «Флорестан» — g-moll, «Эстрелла» — f-moll.) и контрастного чередования пьес. Независимо от того, кто и что изображается в каждой сцене, портрет ли это кого-либо из давидсбюндлеров, карнавальная ли маска, жанровая сценка или просто танцевальная музыка, — все миниатюры глубоко контрастны друг другу. В контрастности сменяющихся сцен лежит один из «секретов» стремительного развития и неослабевающего интереса, с которым ожидается и воспринимается появление каждого нового эпизода.

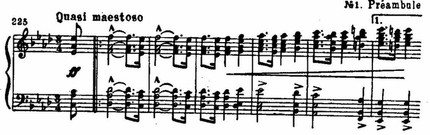

Открывается «Карнавал» вступлением или прологом, который создает общий колорит произведения, вводит в круг характерных художественных образов. «Вступление» обрисовывает картину «Карнавала» с его веселой суетой, празднично-оживленным тоном, распространяющимся затем на всю серию разнообразных красочных сцен.

Невольно напрашивается сопоставление первого номера «Карнавала» — да и всего «Карнавала» в целом — с народными комедиями масок, которые обычно начинаются шутливым парадом всех участников, представляющихся публике; комедиями, в которых юмор и шутка скрывали серьезные мысли, где правда и вымысел сплетались в самых хитроумных комбинациях, где быль преподносилась под видом небылицы.

Призывными фанфарами звучит начало «Вступления»:

Вслед за ним в стремительном и все нарастающем беге следуют один за другим короткие эпизоды с прихотливо изменчивой ритмикой, молниеносно меняющимся направлением движения со множеством разнообразнейших динамических оттенков, то резко контрастных, то дающих постепенное снижение или нарастание звучания. Здесь и бравурно танцевальная музыка со «странным», причудливым одновременным сочетанием двухдольного и трехдольного размера, и внезапно вторгающийся «тихий» лирический вальс, приоткрывающий «второй план» произведения:

Не случайно Шуман, обозначая начальный темп «Вступления» Quasi maestoso, то есть «будто торжественно», как бы разъясняет шутливый характер этой торжественности, скрытый в ней иронический смысл. Пронизывая всю пьесу жанровыми элементами (фанфары, вальсовость), Шуман в то же время необычной ритмикой, нарушающей «нормальные» метроритмические закономерности, придает народно-жанровым элементам фантастический характер.

В изображении карнавальных масок или портретов живых людей Шуман с равной проницательностью подмечал и оттенял наиболее для них типичное и характерное. Меткость и точность музыкальных характеристик достигает в «Карнавале» графической четкости рисунка, создавая подчас иллюзию зрительного впечатления.

Внешне простыми средствами Шуман достигает яркой типизации карнавальных персонажей Пьерро и Арлекина. При помощи двух-трех приемов он вызывает реальное представление о внешнем виде Пьерро, о его неровной угловатой походке (обрисовка Перро строится на сопоставлении звучания portamento и legato, piano и forte, октавных ходов на выдержанном басу, которым вторит средний голос, и «приседающего» оборота):

Но Пьерро еще и немножко философ, он любит изрекать «глубокомысленные» вещи; обязанный потешать публику, он тяготится своей ролью, в его речах всегда слышатся скорбные ноты, и Шуман, дополняя свой рисунок некоторыми гармоническими и ритмическими штрихами, вносит оттенок меланхоличности и задумчивости:

Арлекин — полная противоположность Пьерро. Гибкий, пружинистый, весь в движении, он производит эффект отчаянно рискованными прыжками, ловкостью искусного гимнаста.

Скачки на широкие интервалы (вверх на квинту, дециму; вниз — до двух октав), акцентирование слабой доли такта, следующей за взлетом, создают иллюзию прыжка и падения; ритмически отчеканенные ходы staccato — как бы разгон перед новым, еще более смелым полетом:

Страница жанровой музыки «Valse noble» («Благородный вальс») служит соединительным звеном между первыми номерами — карнавальными масками — и характеристикой давидсбюндлеров Флорестана и Эвзебия:

Вальс вносит контраст, благодаря чему психологичность портретов Эвзебия и Флорестана проступает более выпукло и ярко. Каждого из воображаемых давидсбюндлеров Шуман наделяет индивидуальным характером и темпераментом.

По признанию композитора, Флорестан и Эвзебий выражали его собственную противоречивую и двойственную натуру. Естественно, что они неразлучны и неразрывно связаны друг с другом. Таким образом, в «Карнавале» Эвзебий и Флорестан составляют вместе не что иное, как музыкальный автопортрет.

В «Эвзебии» совокупность множества тонких художественных приемов — медленно движущаяся вокруг опорных звуков мелодия с неожиданными вопросительными интонациями, падающие нисходящие задержания, мягкие хроматические ходы, осторожно вклинивающиеся в диатоничность звучания, наконец, зыбкая, неустойчивая ритмика — создает окутанный поэтическим колоритом лирический образ Эвзебия:

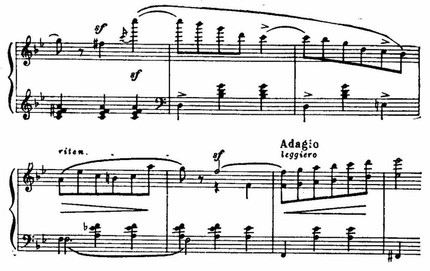

Мечты, сосредоточенные мысли Эвзебия разрушает необузданный, пламенный Флорестан. Его настроения крайне изменчивы, и их переходы мгновенны и внезапны. Музыкальная характеристика Флорестана строится на непрерывной смене динамики и музыкального материала. Из быстрых переходов настроений, то порывистых и бурных, то задумчиво-мечтательных или необузданно-веселых, соткана вся пьеса. В этом — зерно музыкальной характеристики Флорестана.

Уже первая фраза включает два противоречивых элемента: нервно-изломанную замкнутую фигуру и порывистый скачок с последующим заторможенным спуском. Непосредственно за ним появляется новый тематический материал в медленном движении (Adagio) (Эта тема из первого цикла Шумана «Бабочки» здесь, очевидно, играет роль лирического отступления, воспоминания.). Он звучит легко и изящно, подчеркивая своей контрастностью внезапность переходов:

Полноте психологического раскрытия образа способствуют разнообразные ладогармонические и ритмические средства. Тонально и гармонически весь эпизод неустойчив; ни в начале, ни в конце пьесы топика как устойчивое функционально подготовленное и определяющее тональность созвучие не появляется. Господствует, особенно в репризе, неустойчивая гармония уменьшенного септаккорда, на котором и обрывается (а не заканчивается) музыка «Флорестана»:

Не менее индивидуальна ритмика. Можно сказать, что нет почти ни одного такта, в котором бы не происходили ритмические изменения, переносы акцентуации, ритмические «конфликты». (Подразумевается противоречие между акцентуацией одних долей в партии правой руки и других — в партии левой в пределах одного такта.)

Необычными по новизне и смелости приемами Шуман рисует реалистически верный, живой музыкально-психологический портрет.

Для сменяющих «Флорестана» масок Шуман тоже находит меткие и точные характеристики.

В «Кокетке» капризный ритм и изящество движений сочетаются с танцевальной, вальсовой (акценты на второй доле могут вызвать представление и о мазурке) основой, с удивительной закругленностью каждого построения:

Не менее оригинальны «Бабочки» («Papillons»), где плотная фактура в средних и низких регистрах при стремительном темпе не уменьшает легкости и изящества танцевальных движений:

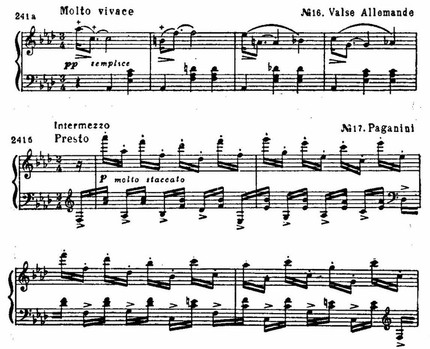

Для «Танцующих букв» Шуман использовал обычный вальс, но темп Presto, острые форшлаги, внезапные sforzando придают ему непривычно фантастическое звучание:

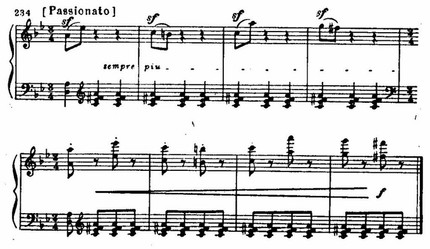

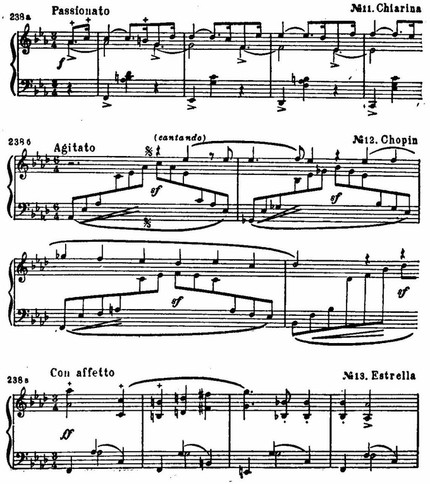

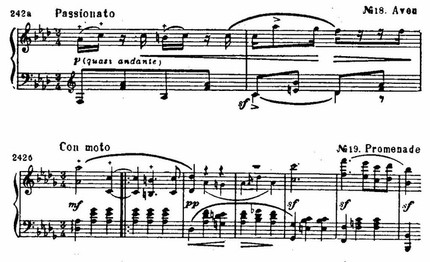

В следующих пьесах — новые портреты членов «Давидова братства». Сдержанно-страстная Киарина и темпераментная эффектная Эстрелла оттеняют мечтательность облика Шопена:

В «Карнавале» Шопен предстает как лирик, как автор поэтических ноктюрнов. Для большей убедительности Шуман использует из шопеновского музыкального арсенала ряд характерных приемов: насыщенный гармонический фон, выразительную, кантиленную мелодию глубокого дыхания и тонко подмеченный, типично шопеновский взлет (правда, на более острый, чем у Шопена интервал!) с последующим плавным заполнением:

В музыкальные портреты реальных и близких Шуману людей он вносит теплоту и напряженность живого чувства. Лиризм этих эпизодов становится ярче от контраста с фантастической музыкой масок или веселыми жанровыми сценами. Так, «Флорестан» и «Эвзебий» обрамлены вальсом («Valse noble») и серией масок («Кокетка», «Бабочки», «Танцующие буквы»), они же, а затем жанровая сценка («Reconnaissance» — «Признательность») и маски Панталоне и Коломбины образуют рамку для трех портретов — Киарины, Шопена и Эстреллы:

Последним из давидсбюндлеров показан в «Карнавале» Паганини. «Паганини» составляет среднюю часть — интермеццо в «Немецком вальсе». С тонкой иронией и над тем и над другим Шуман помещает романтический образ Паганини в обстановку немецкого быта:

Для изображения «демонической» фигуры Паганини Шуман прибегнул к резкому, подчеркнутому преувеличению. В подражание виртуозному скрипичному приему Шуман в основу музыкального рисунка кладет труднейшие скачки; фактура складывается таким образом, что каждая рука выполняет как бы самостоятельную партию: в каждой — различное направление движения, непрестанно перемещающееся акцентирование, динамика (piano в правой руке, fortissimo — в левой), штрихи (легкое staccato в правой, тяжело падающие звуки в левой руке). Все эти «странности», нагромождаясь, под конец сливаются в «дикое» звучание, разрываемое громоподобными ударами. Вдруг весь этот искусно созданный хаос исчезает, и издалека, чуть слышно, доносятся отзвуки простого аккорда (доминантсептаккорда As-dur), возвращающего в привычную бытовую сферу немецкого вальса.

«Признание» («Aveu») и «Прогулка» («Promenade») — сопоставление насыщенного лирическим чувством и самого миниатюрного из всех эпизодов с изящной, довольно развернутой жанровой сценкой:

В предшествующей финалу «Паузе», по-видимому, должен произойти «сбор» всех давидсбюндлеров для похода против филистимлян. «Пауза», построенная на музыкальном материале из «Вступления», замыкает собой поток карнавальных эпизодов.

В финале — «Марше давидсбюндлеров против филистимлян» — происходит сюжетное завершение «Карнавала». По блеску, остроумию, тонкой сатиричности это одна из самых ярких страниц шумановского творчества. В то время как давидсбюндлеры шествуют в финале под звуки веселого торжественного марша, ослепительно ликующей музыки, для характеристики филистимлян (филистеров) Шуман выбрал мелодию, олицетворяющую консерватизм и косность немецкого мещанства:

Мелодия, которую Шуман обозначает как «тему XVII столетия», — не что иное, как старинный немецкий танец гросфатер («как бабушка за дедушку замуж выходила»). Им обычно заканчивались семейные вечеринки в патриархальных бюргерских домах. (Этот же танец Шуман применил ранее в финале «Бабочек». Но тогда Шуман был еще далек от сатирического высмеивания немецкого бюргера, и тема старинного немецкого танца служила средством поэтизации патриархального бюргерского быта.) Различными сатирическими поворотами этой мелодии Шуман характеризует «филистеров»: сначала мелодия проходит в басовом регистре, излагается октавами forte, затем в уплотненной аккордовой фактуре переносится в верхний регистр, сила звучности доходит до fortissimo. Тема немецкого танца дважды появляется в финале, но под натиском музыки давидсбюндлеров вынуждена отступить. Завершение финала проходит в стремительно нарастающем темпе (Animato molto, vivo, piu stretto, stringendo), превращающем всю музыкальную ткань в калейдоскопическое мелькание. «Неестественная» быстрота движения естественна для фантастичности маскарадного представления, где быль скрывается под видом небылицы.

По дерзости замысла и смелости его воплощения «Карнавал» — оригинальнейшее музыкальное произведение. С юношеским задором, с веселым и язвительным смехом Шуман утверждал неслыханно новые принципы музыкального искусства. «Карнавал» был вызовом всему немецкому мещанству, и этот вызов консервативная немецкая критика не замедлила принять, доставив новую пищу для шумановской иронии.