История изобретения гармошки, рефераты, стихи о гармошке.

История изобретения гармошки

На вопрос кто и когда изобрел гармошку ответить точно не возможно. Есть мнение, что изобретению гармошки Россия обязана Германии. Известно точно только то, что гармошка

уже существовала в Германии и Австрии XVIII-XIX веках, в это же время подобные инструменты были в Англии, Италии, и даже Франции.

Первоначально гармошка носила исконно чешское имя — гармоника. А свое официальное литературное название — гармонь, она получила как производное от гармоника на русский лад.

Гармошка очень быстро стала исконно русским народным инструментом. Пришелся по душе россиянам звучный голос гармошки, простота обучения игре на ней, и самое главное, небольшая цена и маленькие для того времени размеры гармошки.

Первыми на Руси гармошки были изготовлены в Туле.

В настоящее гармошка несомненно большая редкость, потому что начиная с 50-х годов 20 века серийный выпуск фабричных гармошек прекращен.

Гармошка — рефераты:

— реферат по дисциплине «народные музыкальные инструменты» русская гармонь,

скачать в формате txt (zip архив) — 14,4 Кбайт

— реферат «гармоника, гармошка, аккордеон, баян», скачать (zip архив) — 3,53 Кбайт

Все о музыке и музыкальных инструментах для самых маленьких

Вот волки несут инструменты с собой.

У старого волка — аккордеон,

А у волчонка — гармошка.

Волк молодой с баяном бежит

Из чащи лесной по дорожке.

Гармошка весёлые песни поёт.

Её звонкий голос скучать не даёт.

Играет гармонь на полянке,

Блестят золотистые планки.

А это баян, он похож на гармошку,

Но только баян поважнее немножко.

Кнопочки сбоку ярко блестят,

Как разноцветные пуговки, в ряд.

Волк поклонился, на кнопки нажал,

Меха растянул, и баян заиграл!

А это вот — аккордеон!

Имеет много клавиш он.

Когда аккордеон играет,

То он баян напоминает.

Но голос у него богаче,

Да и звучание поярче!

Что за инструменты,

Красивые такие?

Называются они — Клавишно — духовые.

Как меха на них растянешь,

Пальцем клавишу придавишь,

Так они и зазвучат, Запоют, заголосят!

Звонкая, нарядная, русская, двухрядная

«Родимый и далекий» — плач тальянки по-есенински. «Грустный памятный мотив» — у Александра Твардовского. «Поэзия российских деревень» — в поэме «Гармонь» Александра Жарова. Гармошка в России — не просто язычковый клавишно-пневматический музыкальный инструмент. По традиции ни свадьба, ни проводы в армию, ни обычное народное гулянье без гармошки не обходились. Свой инструмент мастеровые создавали едва ли не в каждой губернии. Подробнее об истории гармошки — Наталья Летникова.

География и биография

Германия, Австрия, Италия, Франция, Англия и, конечно, Россия. Извлекали звуки под давлением воздуха из металлического язычка, вставленного в рамку, в разных концах света. Имя одного-единственного изобретателя самого механизма в музыкальной истории не сохранилось.

Но профессор истории и теории музыки Альфред Мирек утверждал, что современная гармошка появилась в Санкт-Петербурге. Это работа чешского инженера Франтишека Киршника, жившего тогда в России. В 1783 году мастер представил свою работу под чешским названием — гармоника. По-русски — гармонь или гармошка.

Издают звуки в гармошке планки — металлические рамки с закрепленным металлическим язычком. Чем массивней язычок, тем ниже звук. Крепятся планки при помощи парафина к рейке, установленной на целой системе воздушных каналов. Воздух подается, когда музыкант нажимает на кнопки или клавиши и разводит меха.

Тульская гармонь

Отечественное производство звонкоголосого музыкального инструмента пошло из Тулы. Прямо по соседству с самоварами. В 1820 году первые попытки сделать простые ручные гармоники предпринял оружейник Тимофей Воронцов — в подвале своей самоварной фабрики. Так появилась «Вольно-оружейничья гармонная фабрика» — первая в России.

Десять лет спустя его коллега Иван Сизов побывал на Нижегородской ярмарке, откуда привез чудо заморское — пятиклапанную гармошку. Сначала мастер скопировал образец, а затем дошло дело и до массового производства.

Добавил колоритных басов двухрядной венской гармонике Геннадий Чулков — по предложению известного гармониста и педагога Николая Белобородова. Вместе с отцом и пятью братьями в семейной мастерской Чулков разработал механизм, который открывает при нажатии на кнопки басов не только басовые клапаны, но и аккордовый ряд. Изобретение было запатентовано и до сих пор используется на всех «венских гармониках». Расширил звуковую палитру хроматический ряд, добавив к основным семи нотам полутона.

В 1900 году русские гармошки покорили Париж. На Международной торговой выставке двух- и трехрядные гармоники туляков — братьев Киселевых получили награды. Именно тульские гармошки полюбились и на родине — за неповторимое камерное звучание. Не подкачала и эстетическая сторона — слоновая кость, кожа, перламутр, затейливая вязь латунной инкрустации. Гармошка в России стала настоящим произведением музыкального искусства.

Реферат по музыке «Гармонь»

Гармонь (гармошка, гармоника) — язычковый клавишно-пневматический музыкальный инструмент с мехами и двумя кнопочными клавиатурами. Левая клавиатура пре назначена для аккомпанемента: при нажатии одной кнопки звучит бас или целый аккорд.

Просмотр содержимого документа

«реферат по музыке «Гармонь» »

Государственное бюджетное образовательное учреждение

СОШ «ОЦ» с. Денискино

по дисциплине: «Народные музыкальные инструменты»

Сарымова Алсу, ученица 6 класса

История развития гармони…………………………………………. 4

Гармонь к началу XXI века…………………………………………15

Гармонь (гармошка, гармоника) — язычковый клавишно-пневматический музыкальный инструмент с мехами и двумя кнопочными клавиатурами. Левая клавиатура пре назначена для аккомпанемента: при нажатии одной кнопки звучит бас или целый аккорд.

Следующим этапом в развитии гармони были так называемые двухрядные гармошки. К этому времени в предшествующих двухрядке однорядных гармонях уже начали появляться дополнительные кнопки. Губная гармошка является прадедушкой современной гармони.

Термин «гармоника» объединяет музыкальные инструменты, в которых источником звука служат металлические пластинки — язычки, колеблющиеся под воздействием струи воздуха. Гармоники бывают губные и ручные. В ручных воздух нагнетается к язычкам с помощью специального воздушного резервуара — меха. Он делается из картона и обклеивается тканью; разжимая или сжимая мех, исполнитель заставляет воздушную струю колебать язычки то в одном, то в другом направлении. Язычки располагаются парами: при нажатии кнопки или клавиши один из них звучит при разжатии меха, другой — при сжатии. Если язычки настроены по-разному, то при игре получаются различные звуки (это характерно для многих видов русских гармоней — саратовской, тульской, бологоевской, касимовской и др.). Если же язычки настроены одинаково, то при сжиме и разжиме звучит тот же самый звук, характерный для русских гармоней — ливенки, елецкой, «хромки», а также баянов и аккордеонов.

Нельзя утверждать достоверно, где именно впервые была изобретена ручная гармоника. Широко распространено мнение, что гармонь была изобретена в Германии, в начале XIX века. Однако есть и другие данные. Например, согласно исследованиям академика Мирека, первая гармонь появилась в Санкт-Петербурге в 1783 году стараниями чешского инженера Франтишека Киршника. Существуют и другие взгляды на историю создания гармони.

История развития гармони

О появлении ручной гармоники в России в литературных источниках указывается, что любители музыки из привилегированных слоев населения покупали гармоники за границей, которые затем через крепостных слуг попадали в деревню. Кроме того, гармоники могли завезти иностранные мастера, выписанные на тульские оружейные заводы.

Несколько позднее среди тульских кустарей существовало мнение о местном происхождении гармоники. Считалось, что ее изобрели оружейные мастера Сизов и Шкунаев. Имеются сведения, что уже в 30-х годах XIX и. в Тульской губернии производились гармоники. К сожалению, нельзя выяснить, о каких гармониках идет речь: о губных или ручных.

Уже в середине XIX в. в России широкое распространение получило кустарное производство гармоник в Тульской, Вологодской, Новгородской и Вятской губерниях, а в 80-х годах гармонный промысел развился в Петербурге, Тверской, Симбирской, Ярославской, Нижегородской, Волынской, Московской, Орловской и Костромской губерниях. Первые гармоники, изготовляемые в России местными кустарями, были однорядные.

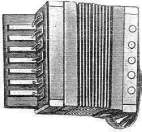

Представительницей однорядных гармоник является тульская восьми клавишная гармоника с аккомпанементом для левой руки В этой гармонике при нажатии одной и той же клавиши возникали звуки разных тонов: при разжиме меха один звук, при сжиме другой. В дальнейшем такие гармоники стали называться гармониками русского строя.

Тульская однорядная гармоника

Саратовские гармошки конструктивно ничем не отличались, но саратовские мастера смогли найти необычный тембр звучания и поэтому эти небольшие гармошечки приобрели в народе большую популярность.

Череповецкие гармоники (черепашки) отличались от тульских крайне малыми размерами и тем, что кнопки басовой клавиатуры размещались непосредственно на стенке корпуса. Эти гармоники получили широкое распространение в конце XIX. начале XX в. Активным пропагандистом черепашек был известный русский гармонист П. Невский.

Эту проблему решили ливенские кустари. На гармонях ливенских мастеров звук не менялся при смене меха. Характерная особенность этой гармоники заключалась в том, что при разжиме и сжиме меха каждая клавиша давала один и тот же звук.

Гармошки не имели ремней, которые перекидывались через плечо. С правой и с левой стороны короткие ремни обхватывали кисти рук. У ливенской гармошки мастера увеличили количество борин (до 30-40), т.е. меха были невероятно длинными. Такую гармошку можно было буквально обмотать вокруг себя, т.к. при полном растяжении меха ее длина достигала двух метров.

«В летний вечер голубой

Рекрута ходили с ливенкой

Разухабистой гурьбой

По селу тропинкой кривенькой

Ободравшись о пеньки,

Рекрута играли в ливенку

Про остальние деньки».

Известно, что западные мастера применили такой порядок расположения звуков значительно позже.

Сначала ливенка была одноголосой, позже инструмент начал появляться двух- и трехголосым: при нажатии одной клавиши открывались два-три клапана и звучали 2-3 звука в октаву.

На правой клавиатуре располагалось 15 кнопочек, которые мастерились из перламутровых пуговичек. Эти, в своя очередь, делались из раковин моллюсков, извлеченных из реки Сосны. Располагались они в один ряд.

Их число у ливенки достигает 40, и меха могут быть растянуты до двух метров. Набор мелодий, исполняемых на ливенке, был небогат, поскольку звукоряд был не натуральным, а миксолидийским, т.е. смешанным. Появление такого звукозаряда связано с особенностями местного фольклора. Диапазон ливенских гармоник различен. Г.Благодатов в книге «Русская гармонь» описывает ливенку с диапазоном 8 клавиш от «соль» 1-й октавы до «соль» 2-й октавы. В «Справочнике по гармоням» А.Мирека описывается инструмент с диапазоном 12 клавиш от «до» 1-й октавы до «соль» 2-й.

В 40-х годах прошлого столетия ручная гармоника тульской работы была завезена в Вятскую губернию, где развитию гармонного промысла значительно способствовало умение многих вятских кустарей отлично выполнять столярно-отделочные работы, так как кустарное производство изделий из дерева в Вятской губернии к тому времени уже было развито.

Следующим этапом в развитии гармони были т.н. двухрядные гармошки. К этому времени в предшествующих двухрядке однорядных гармонях уже начали появляться дополнительные кнопки, но на самостоятельный второй ряд они еще не «тянули». Гармонь-двухрядку можно было бы еще назвать и «двухзвукорядной», т.к. за каждым рядом кнопок в правой руке закреплялся определенный звукоряд. Такие гармошки получили название русские венки.

В 70-80-е годы XIX в. гармонный промысел Вятской губернии в связи с улучшением качества голосовых планок и хорошей выработкой всех деревянных частей, а также высоким качеством отделки стал конкурировать с гармонным промыслом Тульской и других губерний.

Одновременно с развитием производства гармоник продолжалось их дальнейшее усовершенствование. В первой половине 70-х годов XIX столетия впервые русскими мастерами были сконструированы двухрядные гармоники в Бологое. Основные конструктивные принципы у бологойских гармоник были те же, что и у тульских. Клавиатура первого ряда мелодии имела звукоряд, аналогичный звукоряду тульской однорядной гармоники; во втором ряду звукоряд повторялся на кварту ниже. Аккомпанемент у бологойской гармоники ограничивался тремя мажорными аккордами.

Однако и это усовершенствование не смогло удовлетворить всех требований музыкантов того времени.

Репертуар исполняемых произведений выдвигал необходимость создания инструмента с полным хроматическим звукорядом.

Создателем первой русской хроматической гармоники был русский музыкант-самородок тульский рабочий-красильщик Николай Иванович Белобородов, который был страстным музыкантом-гармонистом и в течение всей своей жизни стремился к созданию новой гармоники с хроматическим строем. Наконец, в 1870 г. новый инструмент был создан.

Первая хроматическая гармоника Н. И. Белобородова

В гармонике Белобородова правая клавиатура состояла из двух рядов. Двенадцать клавиш первого ряда, расположенных ближе к сетке, были похожи на черные клавиши фортепиано. Рабочие площадки тринадцати белых клавиш второго ряда имели квадратную форму.

Клавиатура для левой руки (басовая) состояла из размещенных в одном ряду десяти больших клавиш такой же формы, как и клавиши современных гармоник и баянов. При участии Белобородова тульскими мастерами было изготовлено 20 хроматических гармоник. Таким образом, можно утверждать, что первая хроматическая гармоника была создана русским музыкантом Н. И. Белобородовым в Туле на 20 лет раньше, чем в Западной Европе.

Елецкая рояльная гармоника

Наша земля богата прежде всего традицией инструментальных наигрышей и разнообразием частушечных форм. Неповторимый колорит верхнедонским частушкам придает сопровождение на елецкой рояльной.

Елецкая рояльная — особая гармонь, «многоголосая». Каждая нотка — три, четыре голоса. Потому и звучит, как орган. В отличие от всех других гармоник мех здесь нужно тянуть правой рукой.

Любая гармошка может быть одноголосной, двухголосной или трехголосной, т.е. при нажатии на пешку звучит одна, две или три планки.

Из рассказов старожилов известно, что в конце XIX в. гармоника изготавливалась только кустарным способом в окрестных деревнях Сосновке и Речице некими Тюриным и Нечаевым. Одним из самых маститых мастеров и виртуозным исполнителей слыл Вахнов. Он первым сделал попытку создать ансамбль гармонистов. Среди старейших мастеров обязательно надо вспомнить Ивана Федоровича Занина, который начал делать ливенки еще в 70-е годы XIX века. Его гармонь хранится в Орловском краеведческом музее.

После Отечественной войны созданием гармоники занимались такие мастера как Н.И.Нестеров, М.В.Мохов, Д.В.Сопов.

Гармонь к началу XXI века.

В 2008 году Саратовская областная дума внесла в план приватизации старинное двухэтажное здание на улице Кутякова общей площадью 435 квадратных метров. Это и был тот самый цех, где на протяжении 150 лет мастера изготавливали знаменитые саратовские гармони, прославившие наш город на весь мир. Таким образом, сделан еще один шаг к окончательной утрате одного из главных культурно-исторических брендов города.

Однако саратовская гармоника не умирает, она просто не может умереть. Ведь она осталась в сердцах тысяч людей, однажды ее услышавших и полюбивших на всю жизнь!

В 50-х годах XIX века в селах и деревнях Орловщины была хорошо известна тульская детская гармоника, которой забавлялась молодежь. По рассказам местных жителей один крестьянин (А. П. Ильин), приехавший из села Ефремова (Тульской губернии), расположенного в 50 км севернее Ельца, и хорошо знакомый с гармонным ремеслом, начал кустарничать в Ельце. К нему приходили заказчики из города и пригородных сел, так как его гармоники были лучше массовых тульских изделий. Существует и другая версия, передаваемая из поколения в поколение местными мастерами, в которой утверждается, что в 50-х годах несколько деревенских умельцев, знакомых с примитивной тульской пятиклапанкой, решили в свободное время попробовать изготовить лучшие образцы по своему усмотрению и вкусу.

В середине 60-х годов в окрестностях Ельца появляется местная модель гармоники — русянка с более широкой правой клавиатурой и более длинными клавишами (обклеивались костью), чем у тульских образцов. Играть на такой гармонике стало удобнее, хотя извлекаемые звуки при смене движения меха были разные. Вначале клавишей было 5, затем стало 7. На левой стороне (аккомпанемент) клапаны располагались следующим образом: 4 спереди, 2 сбоку и 2 сзади. К концу 70 — началу 80-х годов появляется усовершенствованная модель русянки, получившая название елецкой рояльной гармоники. Правая сторона этой гармоники не отличалась от русянки, гриф и клавиатура были такой же конфигурации, но диапазон увеличился, стандарт клавиатуры установился в 11 клавиш, и звуки стали одинаковыми как на сжим, так и на разжим меха.

В 60-х годах гармоники делались двухголосными, а в 70-е годы появляются три ряда голосов (два в унисон и один октавой ниже). В русянке по примеру тульских образцов планки были железные (иногда использовались старые из тульских гармоник с переклепкой заново голосов), голоса — из меди, на елецкой рояльной — планки медные с латунными голосами.

Левая сторона инструмента обрела те характерные очертания, которые сохранились на этой гармонике многие годы: с двух сторон выносного грифа находились клавиатуры басо-аккордового готового аккомпанемента; на внешней клавиатуре помещались басы (4 клавиши), а на клавиатуре, занимавшей другую сторону грифа, — мажорные аккорды (тоже 4). Басы и аккорды были расположены не беспорядочно, а по кварто-квинтовому кругу, что получило одобрение исполнителей. Звуки левой клавиатуры отличались силой и полнотой (это создавалось трехголосным, а иногда и четырехголосным звучанием планок). Настраивались они также в разных октавах. В басах прибавлялась и свистовая планка (двумя октавами выше основной).

На более поздней модели елецкой рояльной мастера, сохраняя внешние установившиеся формы, по требованию исполнителей увеличили диапазон правой клавиатуры до 16 (15) клавиш, басов — до 6, а аккордов — до 7 (6+1); причем в ряду мажорных аккордов появился один минорный. Если на русянке ушко для большого пальца правой руки было неподвижным, то на елецкой рояльной оно стало крепиться на подвижной металлической планке — чтобы рука могла свободно двигаться по значительно увеличившемуся грифу. На левой стороне кистевой ремень закреплен наглухо вдоль ребра грифа.

С начала XX столетия последовали и дальнейшие усовершенствования, расширившие музыкальные возможности инструмента. К ряду белых основных клавиш, издающих звуки мажорной гаммы, был добавлен ряд черных клавиш («полутоны»). Получилась клавиатура органно-фортепианного типа (эта гармоника получила название елецкой рояльной двухрядной). На левой стороне произошло дальнейшее расширение аккомпанемента по кварто-квинтовому кругу, причем минорных аккордов стало столько же, сколько и мажорных. Появились гармоники и с рядом септаккордов, а затем перехд рядом басов стали делать второй ряд — вспомогательные басы, находящиеся в терцовом отношении к основным. Обычные размеры клавиатур двухрядных хроматических елецких рояльных гармоник — 32х23, 37х39, 39х46. Цифры указывают количество клавиш соответственно на правой и левой клавиатурах.

Таким образом, правая и левая клавиатуры этих гармоник прошли полностью весь путь реконструкции от простейшей до современной модели клавишного аккордеона и по праву могут считаться его предшественникам. Этот инструмент был создан совершенно независимо от аналогичных в то время попыток в других странах сделать гармоники с фортепианной клавиатурой (аккордеон-орган или флейтина), на которых играли одной правой рукой при горизонтальном положении инструмента, левая же рука двигала мех. В силу многих неудобств эти инструменты распространения не получили. На елецкой рояльной играли двумя руками, положение инструмента и рук соответствовало общепринятым. Эти гармоники до сих пор широко распространены в своей округе, несмотря на выпуск фабриками страны более совершенных инструментов.

При таком стремительном темпе усовершенствования и расширения клавиатур, создания системы басо-аккордового аккомпанемента и улучшения самой механики (примерно до 1909 — 1910 года аккорды делались «на прихлопках», а затем стала входить в практику валиковая заемная механика) звуковые качества елецких гармоник существенных изменений не претерпели: еще в 70-х годах она стала трехголосной (на медных планках и таких же голосах) и такой продолжала оставаться до появления крупных моделей начала нашего века, сохраняя ровное, не очень громкое звучание.

Возможности двухрядной рояльной елецкой гармоники в музыкальном и техническом отношении были значительными: на правой клавиатуре она имела все звуки полной хроматической гаммы, на левой — большой выбор готового аккомпанемента. Мастера строили инструменты не по камертону. У каждого была гармоника, служившая эталоном для настройки; с нее копировался строй для новых образцов. Большие инструменты с фортепианной клавиатурой строили более тщательно, однако нередко можно было встретить гармоники, настроенные на полтона ниже (клавиша до соответствует си).

На правой клавиатуре играли четырьмя пальцами. Рука обхватывала гриф, а большой палец находился в ременном ушке за грифом и в игре не участвовал. На левой стороне четырьмя пальцами играли на клавишах басов, большим пальцем — на аккордах (для удобства один ряд аккордов делался всегда в виде длинных черных клавиш). Автору пришлось видеть инструмент, на левой стороне которого клавиатуры были расположены в ином порядке: наружная клавиатура — аккорды, а тыльная — басы. В этом нет ничего удивительного; как уже говорилось, гармоники здесь делали на заказ: по-видимому, кто-то из заказчиков решил, что так ему будет удобнее играть. Хотя игра четырьмя пальцами и сковывала технические возможности гармонистов, их репертуар был обширен и разнообразен. На елецких гармониках играли сольно и в ансамблях, аккомпанировали хоровому пению.

Гармошка в традиционной музыкальной культуре

Среди музыкальных инструментов едва ли не самая большая доля презрения досталась гармошке. Не лучшим образом характеризовали гармошку известные музыканты XIX в. По мнению П. Чайковского, гармонь ─ иноземный инструмент и внедрение его в деревенскую среду нежеланный из-за того, что она искажает народные песни. М.Паганини с грустью говорил о том, как несчастный народ, который пользуется подобным инструментом.

Почти 5 тысяч лет знаком людям такой источник звука, как тоненькая стальная пластинка-язычок, который шевелится под давлением воздуха. Мех также был известен с давних времен ─ сначала меха, которыми пользовались кузнецы, потом ─ органные меха. И клавиши были изобретены еще до нашей эры. А вот возраст ручной гармоники, которая сочетает в себе и то, и другое, и третье на фоне этой старины совсем скромный ─ менее 200 лет.

Конструкция гармоники обусловила формирование и установление гамофонно-гармоничного стиля и темперированного строя в некоторых других традиционных музыкальных инструментах.

Изобретателем гармоники считается семнадцатилетний немецкий настройщик органов Фридрих Бушман, который на основании органного камертона сделал в 1822 г. простую по конструкции детскую игрушку. Позднее, в 1829г. в руках венского органного мастера Кирилла Дэмиана детская игрушка превратилась в первый аккордеон, который имел по пять кнопок на каждой клавиатуре.

В 1830, тульский оружейник Иван Сизов купил один из первых в России гармошку, разобрал ее и начал производить такие инструменты самостоятельно. Через 10 лет только в Туле производилось 10 000 гармошек в год. В 1871 г. появилась гармошка белобородовской конструкции с хроматическим звукорядом. Вскоре появились различные региональные виды российских гармошек. Среди них тульская Саратовская (с колокольчиками), Касимовская, «черепашка» (без левой клавиатуре), балагоевская и другие, которые при нажатии на одну и ту же кнопку дают на сжим и разжим различные звуки (немецкого строя). Настройку 2-х язычков в унисон имеют: ливенская, Вятская «Тальянка», «хромка». Некоторые русские, марийские, татарские, кавказские, кабардинские и другие национальные разновидности гармоней имеют характерные для местного фольклора звукоряд.

В начале ХХ в. гармошка быстро становится инструментом музыкантов, которые чаще всего играли на танцах, пытались подыгрывать на посиделках застольные песни. На трехрядной гармошке можно было сыграть величальную или рождественскую песню, но нужно было изменить традиционную фактуру наигрышей.

Вместе с балалайкой, бубном, ложками гармошка становится обязательной на свадьбе. Но в традиционных свадебных обрядовых наигрышах гармошке не нашлось места. Сильная ортодоксальная традиция сначала не приняла инструмент. Что касается семейно обрядовых и многих календарных песен древнего слоя, то их мелодии, по словам гармонистов, «не ложатся на гармошку». Если же все-таки приходилось их играть, гармонисты интуитивно стилизовали мелодии старинных песен почти без сопровождения, только время от времени вводят басы. В наибольшей степени виртуозное мастерство и способность к импровизации гармониста позволяют раскрыть танцевальные наигрыши и частушки. Иногда деревенские музыканты исполняли песни современных тогда композиторов.