Герои Отечественной войны 1812 года

В 1812 году между Российской и Французской империями состоялась Отечественная война. Причиной вооружённого конфликта стало нарушение обеими сторонами условий Тильзитского мирного договора. Силы противников изначально были неравными. Наполеоновские войска более чем в 3 раза превышали численность российской армии. Но, благодаря заслугам героических деятелей того времени, 25 декабря 1812 года кровопролитная война была завершена неожиданной победой непоколебимой России.

Выдающиеся генералы Отечественной войны 1812 года

Пётр Гаврилович Лихачёв (1758 – 1813)

Генерал-майор российской армии. В 1812 году командовал 24-ой пехотной дивизией. П.Г. Лихачёв мужественно оборонял Смоленск. А в битве под Бородином, не допуская поражения, самоотверженно бросился навстречу штыкам врага и был взят в плен. Сам Наполеон, восхищенный его героизмом, предложил вернуть Лихачеву шпагу, но услышал в ответ: «Плен лишил меня шпаги, дарованной мне Государем моим и отданной мной недобровольно, от него лишь могу принять ее обратно».

Награждён орденами св. Георгия, св. Анны, св. Владимира, получил чин почётного командира Иоанна Иерусалимского.

Багратион Пётр Иванович (1765 – 1812)

П.И. Багратион – русский генерал, и представитель царского грузинского рода. В войне 1812 года был назначен главнокомандующим 2-й Западной армией.

Багратион принимал участие в сложных и решающих боях той войны, каждый раз проявляя стойкую волю к победе. Талантливому главнокомандующему дважды удавалось успешно отбрасывать многочисленную и могущественную армию врага от своих позиций. Однако битва под Бородином стала для него фатальной. В ходе этого боя Пётр Иванович был серьёзно ранен, и вскоре скончался.

Через 27 лет его прах вернут на поле боя под Бородином, чтобы похоронить с почестями, и предать родной земле, ради которой великий и самоотверженный главнокомандующий был готов на всё.

Партизаны герои войны 1812 года

Партизанское движение 1812 года – это одна из наиболее эффективных форм борьбы русского народа против наполеоновского нашествия. Формировалось из летучих отрядов, созданных по приказу Кутузова из казаков и армейской кавалерии; и крестьянских отрядов самообороны. Среди них было много настоящих героев.

Александр Самойлович Фигнер (1787 – 1813)

А.С. Фигнер – командир диверсионного отряда партизан. Действовал в тылу вражеских войск. Проявлял смелость и отвагу в боях под Вязьмой и Ляхово. Рискуя собственной жизнью, ради победы Российской империи смог втереться в доверие французского генерала Раппа, и раздобыть депеши государственной важности, предназначенные для Наполеона. Награждён орденом св. Георгия.

Денис Васильевич Давыдов (1784 – 1839)

В 1812 году – командующий летучих отрядов. Непоколебимо верил в победу Российской империи, и сам всё для этого делал. Считал, что партизанские рейды могут обратить Отечественную войну в народную. Так, рейды Давыдова, благодаря героизму, уму, и самоотверженности командующего, смогли нанести существенный урон французским захватчикам.

За заслуги в Отечественной войне Д.В. Давыдов награждён орденом св. Георгия, св. Владимира, и получил чин полковника.

Герасим Матвеевич Курин (1777 – 1850)

За совершенные подвиги был награждён Георгиевским крестом.

Василиса Кожина (ок. 1780 – ок. 1840)

За героические подвиги Василиса Кожина награждена Георгиевским крестом, и денежной премией лично от Александра I. Её именем названа одна из улиц Москвы. А образ увековечен на полотнах А. Смирнова и А. Венецианова. Картина последнего считается памятью о народном подвиге. На ней изображён эпизод отсечения Василисой головы непокорного вражеского офицера.

Конечно, это далеко не все герои 1812 года. И список доблестных деятелей, оказавших влияние на исход борьбы с вражескими французскими войсками, можно продолжать бесконечно. Но именно таким героям Россия обязана своей свободой и сохранением собственных границ.

Герои Отечественной войны 1812 года

Петр Иванович Багратион

Этот российский полководец грузинского происхождения был автором одного из планов обороны от наполеоновских войск. Однако император его не принял, что едва не стало причиной разгрома русской армии. Спасли ее от этого тот же Багратион и Барклай-де-Толли, соединившие два фронта в один.

Петр Иванович поддержал план Кутузова по генеральному сражению на Бородинском поле и был в этом сражении смертельно ранен. Полководца вывезли в его имение, где он и скончался.

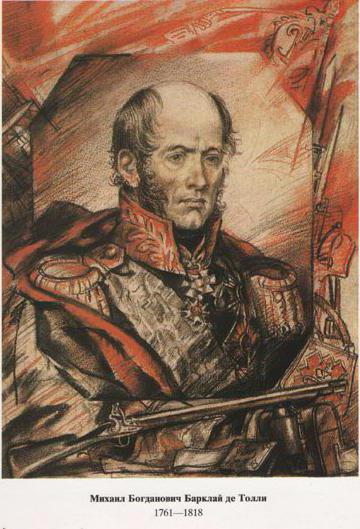

Михаил Богданович Барклай-де-Толли

По происхождению этот российский полководец был шотландцем. Он также проявил инициативу по отражению нападения французов, причем еще до того, как началась открытая война. По его инициативе было построено множество крепостей, однако самую главную – по раздаче военачальника инструкций на случай нападения – император не принял.

Когда Наполеон вторгся в Россию Барклай де-Толли командовал западной армией и, объединившись с Багратионом, не позволил французам окончательно разбить армию. Однако вскоре он все же был смещен с должности командующего – его заменил Кутузов.

После Бородинского сражения он получил орден Святого Георгия, а после смерти Кутузова довел до конца его дело по разгрому французской армии – именно под его командованием русская армия вошла в Париж. Император Александр вознаградил его княжеским титулом.

Михаил Илларионович Кутузов

Именно Кутузов принял решение дать противнику бой на Бородинском поле (26 августа 1812 г.) и потом еще одно, гораздо более сложное – оставить и сжечь Москву. Это решение было принято неподалеку от Москвы в деревне Фили: “Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву”. Эти слова вызвали много критики, но, в конечном итоге, именно этот маневр надломил Наполеона и вызвал брожение в его армии. Михаил Илларионович умер в 1813 году, до полного разгрома наполеоновской армии, однако уже тогда было понятно, что ждать этого осталось недолго. Похоронили Кутузова в Петербурге.

Были и другие герои Отечественной войны 1812 года, известные не только своими подвигами, но и отличившиеся по-иному.

Денис Давыдов

Именно он предложил Багратиону идею формирования партизанских отрядов и взял на себя реализацию этой инициативы. 1 сентября 1812 года состоялся их первый рейд, а уже 4 ноября они взяли в плен нескольких французских генералов. За свои подвиги он получил орден Святого Георгия, а после выхода в отставку начал писать стихи.

Надежда Андреевна Дурова

Единственная женщина-солдат в русской армии, к моменту начала войны она служила уже шесть лет, с 1806 года. Дурова встретила 1812 год в чине подпоручика Уланского полка и участвовала во многих знаковых сражениях Отечественной войны, в том числе Бородинском, где была ранена, но выжила. В сентябре 1812 года она стала ординарцем при штабе Кутузова. В 1816 году она вышла в отставку и написала мемуары о своей службе, особенно о событиях войны 1812 года.

Рис. 3. Надежда Дурова.

Что мы узнали?

Информацию о полководцах и выдающихся людях, которые сыграли важную роль в поражении Наполеона. Узнали кратко о героях Великой Отечественной войны 1812 года, о том, какой вклад они внесли в победу над французской армией и за какие подвиги вошли в историю.

5 героев войны 1812 года

Судьбы их сложились по-разному. Одни погибли на поле боя или вскоре после сражения, другие прожили долгую жизнь, писали мемуары и стихи.

Василиса Кожина

«Портрет Василисы Кожиной», 1813 г. А. Смирнов. Источник: wikipedia.org

Одним из первых написал о Кожиной патриотический журнал Николая Греча «Сын Отечества»: «Староста одной деревни Сычевского уезда повел партию пленных в город. В его отсутствие крестьяне привели ещё несколько человек французов, захваченных ими, и отдали их старостихе своей Василисе для отправления куда следует». Впрочем, существуют версии, что образ храброй крестьянки был всего-навсего выдуман для поднятия боевого духа россиян.

Александр Остерман-Толстой

Среди предков Александра Ивановича Остермана-Толстого было множество талантливых военных. Не посрамил славу дедов и сам Александр. Служил родине он с 1788 года — был в армии князя Потёмкина. Незадолго до начала Отечественной войны 1812 года был серьёзно ранен в ногу — пуля прошла насквозь. Однако Остерман-Толстой, узнав о начале новой серьёзной кампании, не стал дожидаться выздоровления и снова оказался в строю.

Портрет Александра Ивановича Остермана-Толстого, 1825 г. Джордж Доу. Источник: Государственный Эрмитаж

Остерман-Толстой принял командование 4-м пехотным корпусом в 1-й Западной армии, возглавляемой Барклаем-де-Толли. Во время Бородинского сражения граф был контужен, но даже это обстоятельство смогло вывести его из строя лишь на несколько дней. В сражении под Кульмом Остерман-Толстой лишился руки. В 1814 году граф стал генерал-адъютантом Александра I. В Российской империи Остерман Толстой жил до смерти императора, а с воцарением Николая I перебрался в Индию.

Дмитрий Неверовский

Дмитрий Петрович Неверовский происходил из малоизвестного дворянского рода, что не помешало ему пройти по карьерной лестнице путь до генерал-лейтенанта. Войну 1812 года Неверовский встретил в качестве шефа Павловского полка гренадёров. В сражении под Красным он встретился с войсками Мюрата и вынужден был отступить, однако даже сам Мюрат позднее охарактеризовал Неверовского как самоотверженного воина.

Портрет Дмитрия Петровича Неверовского мастерской Джорджа Доу. Источник: Государственный Эрмитаж

В ходе Бородинской битвы Неверовский был контужен. «Таковых сражений едва ли когда бывало, сам неприятель сознаётся в сем», — писал впоследствии Неверовский. По итогам сражения он был произведён в генерал-лейтенанты. Вскоре после этого Неверовский принял участие в сражении под Тарутином, а затем в бою под Малоярославцем. Продолжил он участие в военной кампании и в 1813 году. В октябре Неверовский был смертельно ранен под Лейпцигом и через несколько дней после этого скончался в Галле, где и был похоронен. В 1912 году прах генерал-лейтенанта перенесли на Бородинское поле.

Александр Кутайсов

Военная карьера Александра Кутайсова развивалась стремительно благодаря статусу отца: Иван Кутайсов снискал расположение императора Павла I. К 15 годам юноша уже был гвардии полковником. Годы накануне Отечественной войны 1812 года Кутайсов-младший провёл в Европе, осваивая военные науки.

Портрет Александра Ивановича Кутайсова мастерской Джорджа Доу. Источник: Государственный Эрмитаж

Результатом прилежного обучения стали «Общие правила для артиллерии в полевом сражении», составленные Кутайсовым. Он успел проявить себя в битвах при Островно и Смоленске, однако во время Бородинского сражения начальник артиллерии 1-й армии погиб. Тело генерал-майора отыскать не удалось.

Денис Давыдов

Денис Васильевич Давыдов вошёл в историю в качестве командира партизанского движения. Бородино оказалось для него не только местом решающего сражения, но и с детства любимым краем: село Бородино было одним из имений отца Давыдова. Населённый пункт сгорел в ходе сражения, однако дом Давыдовых пострадал ещё раньше: его разобрали, дабы возвести фортификационные сооружения.

Портрет Дениса Васильевича Давыдова мастерской Джорджа Доу. Источник: Государственный Эрмитаж

Перед Бородинским сражением Багратион приказал организовать партизанский отряд, возглавил который Давыдов. Отряд успешно действовал вплоть до завершения войны.

Также Денис Давыдов прославился как поэт. Его поэзию часто характеризуют как «гусарскую».

Герои Отечественной войны 1812 года

Борьба против Наполеона в северном Подмосковье продолжалась 40 дней. В этой борьбе не было крупных сражений, но, тем не менее, потери врага в живой силе составили 12754 человека.

Как известно, Наполеону Бонапарту удалось захватить Москву 14 сентября 1812 года. Но Москва встретила неприятеля голодом, холодом. Начались грабежи, насилия, издевательства и пожары. Зарево горящей Москвы было видно далеко за ее пределами. Не найдя продовольствия и фуража в окрестных деревнях, наполеоновская армия, окруженная отрядами русской армии, партизанами и ополченцами, сидела в сожженной Москве, отрезанная от своих баз и подкреплений.

Вскоре после Бородинской битвы князь С.Г. Волконский участвовал в выполнении распоряжения главнокомандующего, полученного летучим отрядом под командованием генерала Винцингероде. Необходимо было «как можно поспешнее занять Звенигород и затруднять по дороге от этого города к Москве те войска, которые будут направлены по этому тракту от неприятеля».

Отдельный летучий отряд, в котором служил С.Г. Волконский, получил задание «держать через отряды летучие сообщения с главной армией, иметь отряды по тракту Ярославскому, Рязанскому и быть… вестником в Петербург о движении неприятеля по Московскому тракту». Французы теснили летучий отряд к Клину. Клинский уезд входил в состав северной зоны обороны.

В Дмитрове были расположены армейские продовольственные склады, а в деревнях Доршево и Черново находились склады фуража и продовольствия для корпуса генерала Винцингероде, направленного М.И. Кутузовым в район Клина, численностью 3200 человек. Старый тракт являлся кратчайшим путем на Петербург. Вот почему части наполеоновской армии так стремились прорвать оборону в этом направлении.

Наполеон отдал приказ 3-му и 4-му корпусам выступить одновременно на Богородск, Дмитров и Клин, чтобы очистить территорию северных путей от партизан, уничтожить корпус Винцингероде, прорвать оборону Москвы, добыть фураж и продовольствие. На Клин из Черной Грязи двигались дивизии Брусье.

Встретившись с основными силами корпуса Винцингероде, стоявшего в деревне Давыдково (принадлежащей Волконским), Брусье вынужден был отступить под натиском партизан и ополченцев. В Клину находились ополченцы из Твери численностью 14,5 тысяч человек, отряды казаков генерала В.Д. Иловайского, а также военный летучий отряд будущего декабриста князя С.Г. Волконского.

Вот что пишет он в своих «Записках декабриста»: «Действие наступательное французов заставило наш отряд отступить постепенно в Подсолнечное, Чашники и, наконец, в Клин». Опасаясь проникновения французов в Клин и неспособности к сопротивлению, С.Г. Волконский истребил в Клину все запасы водки, «это-то поползновение к разврату продажею питей народу».

По его воспоминаниям «это предприятие было удачно исполнено, что просто было вина в подвале по колено, а вместе с тем и капли в рот не попало». Однако, через пять лет Московская казенная палата потребовала с Волконского дать отчет за этот поступок.

В д. Давыдково находились отряды клинских партизан, входивших в корпус генерала Винцингероде. Из донесений командующему фельдмаршалу М.И. Кутузову известно, что клинские партизаны «не уступали в храбрости линейным войскам. Они взяли в плен 833 солдата и 8 офицеров и, кроме того, много убили неприятелей».

Борьба в северном Подмосковье продолжалась 40 дней и закончилась победой русского народа. В этой борьбе не было крупных сражений, но, тем не менее, потери врага в живой силе составили 12754 человека.

Денис Давыдов (1784-1839)

Одним из самых известных героев Отечественной войны 1812 г. является Денис Васильевич Давыдов – поэт, гусар и партизан. В Клинском уезде ему принадлежало сельцо Стеблево на реке Сестре (ныне не Клинский район).

Когда Денису было 15 лет, его отец Василий Денисович был прославленным суворовским полковником. Предание сохранило рассказ о посещении семьи самим А.В. Суворовым. Юный Денис понравился полководцу своей сообразительностью и сметливостью, и Суворов сказал его отцу: « Я не умру, а он уже выиграет три сражения».

Определившись в 1801 г. на службу, Давыдов участвует во многих сражениях, проявляя отчаянную храбрость и гусарскую лихость. 1812 год застает Давыдова уже известным поэтом и профессиональным военным. Он первым подает мысль М.И. Кутузову об организации партизанских отрядов. Сам возглавил первый партизанский отряд и бросился с ним по тылам наполеоновской армии.

Широкую известность Давыдову-поэту принесли его искрометные стихи, воспевающие гусарские нравы, и вольнодумные басни. В басне «Голова и Ноги» загнанные Ноги ядовито намекают всесильной Голове: «Коль ты имеешь право управлять, то мы имеем право спотыкаться, и можем иногда, споткнувшись, – как же быть, Твое Величество об камень расшибить». За свободомыслие поэта-кавалергарда в 1804г. переводят в гусарский полк, его не раз обойдут в должностях, чинах, наградах.

Денис Давыдов был дружен со многими будущими декабристами, но стать участником заговора он отказался. В 1832 году, осуждая аракчеевщину в армии, Давыдов окончательно оставляет службу и целиком отдается литературному творчеству. Он написал воспоминания о Суворове, Кутузове, Багратионе, о войне 1812 года, в которую он, по его словам, «врубил свое имя».

Большая дружба связывала Давыдова с А.С. Пушкиным. Он был среди самых близких друзей великого поэта, приглашенных на предсвадебный «мальчишник» 17 февраля 1831 года.

В 1837 году состоялись торжества, посвященные 25-летию Бородинского сражения. По настоянию Давыдова было решено перезахоронить прах генерала Багратиона на Бородинском поле, где он был смертельно ранен.

«Высочайшим указом» ему поручалось командовать эскортом – гусарским полком сопровождать гроб полководца из Владимирской губернии, где он был похоронен. Но отдать последние почести своему бывшему командиру ему не пришлось.

Взволнованный известием, он скончался в Сибирском имении жены Верхняя Маза 22 апреля 1839 г., сидя за столом, выбирая из классических источников текст эпитафии на могилу Багратиона. Денис Давыдов успел сделать последнюю запись в своей жизни: «Прохожий, скажи нашей Родине, что мы умерли, сражаясь за нее».

Николай Николаевич Раевский

В истории России прослеживается довольно интересная связь времен и человеческих судеб. Мария Николаевна Волконская – дочь прославленного генерала Н.Н. Раевского – была женой С.Г. Волконского, участника Отечественной войны 1812 г., декабриста, корни которого на Клинской земле.

М.Н. Волконская – правнучка великого русского ученого М.В. Ломоносова по материнской линии (у Ломоносова была дочь Елена, вышедшая замуж за библиотекаря Екатерины II Константинова, а их дочь Софья стала женой генерала Раевского). Генерал Н.Н. Раевский тоже имел знатное родство: он являлся внучатым племянником бессменного фаворита Екатерины II – Г.А. Потемкина.

Достигнув 15-летнего возраста, Николай Раевский, как и многие другие его сверстники из знатных дворянских семей, поступил на гвардейскую службу сразу гвардейским прапорщиком. Потемкин, будучи командующим русской армией, прикомандировал своего внучатого племянника к одному из казачьих полков с приказом «употреблять в службу как простого казака, а потом уже по чину поручика гвардии».

С тех пор Раевский участвовал во всех войнах, что вела при его жизни Россия, и пребывал на самых опасных участках боевых действий. Уроки, полученные в отрочестве и юности, были усвоены им хорошо, и он сам в свою очередь спешит преподать их уже своему потомству. «Николай Николаевич…, – рассказывает его внук Н.М. Орлов, – взял с собою в армию (1812 г.) своих малолетних детей, из которых старшему, Александру, едва минуло 16 лет, а меньшему, Николаю, недоставало нескольких дней до 11-летнего возраста…

В момент решительной атаки на французские батареи Раевский взял их с собой во главе колонны Смоленского полка». Генерал Раевский с сыновьями, личным примером воодушевляя солдат, возглавил атаку. Вот на таких воинских традициях взошло поколение декабристов, закалившихся в огне Отечественной войны 1812 года. Не удивительно, что позже из этой семьи пятеро стали декабристами или имели к ним отношение: два сына – Александр и Николай, два зятя – С.Г. Волконский и М.Ф. Орлов, сводный брат Н.Н. Раевского – В.Л. Давыдов.

Василий Львович Давыдов

От Василия Львовича Давыдова берет начало клинская ветвь Давыдовых. В.Л. Давыдов (1792-1855) интересует нас, прежде всего, как участник Отечественной войны 1812 г. и декабрист. Из послужного списка известно, что в военную службу он вступил в 1807 году в лейб-гвардии гусарский полк. В 1808 г. произведен в корнеты, в 1811 г. – в поручики.

Во время Отечественной войны 1812 г. был адъютантом прославленного генерала П.И. Багратиона, участвовал в Бородинской битве. За отличие в этом сражении был награжден орденом Владимира 4-й степени с бантом. В 1813-1814 г.г. участвовал в заграничных походах и был награжден орденом Анны 2-й степени и иностранными орденами.

В 1820 г. В.Л. Давыдов был принят в «Союз благоденствия». В этот период он был близок с А.С. Пушкиным, запечатлевшим свое посещение Каменки (родовое имение Давыдовых) посланием «В.Л. Давыдову». В январе 1822 г. Давыдов вступает в тайное южное общество и совместно с С.Г. Волконским возглавляет Каменскую управу.

Сторонник конституционной республики и цареубийства, он решительно поддерживал П.И. Пестеля. Однако, во время восстания Черниговского полка (1825-1826 г.г.) Давыдов занял выжидательную позицию. Но на следствии и суде по делу декабристов вел себя мужественно и достойно. Он отбывал каторгу в Керчинских рудниках и в Петровском Заводе. С 1839 г. был на поселении. Обремененный большой семьей, В.Л. Давыдов умер в Красноярске, где и был похоронен в 1855 г.

Жена декабриста – Александра Ивановна Давыдова — была замечательной женщиной. Она в числе 11-ти жен декабристов последовала за мужем в далекую Сибирь, разделив все тяготы каторги и ссылки со своим мужем.

Герои войны 1812 года и их подвиги

Россия никогда не забудет «день Бородина», героев войны 1812 года и их подвиги. Сражения и войны выигрывают не пушки, а люди. Список героев войны 1812 года поистине огромный. Эти люди долгое время были для россиян таким же эталоном отваги, воинской находчивости и верности долгу, каким затем стали герои Великой Отечественной. К тому же военный опыт заставил некоторых из них сделать для себя довольно неожиданные выводы гражданского свойства – карьера многих бравых победителей Наполеона закончилась в Нерчинских рудниках… Краткая биография героев Отечественной войны 1812 года будет поведана ниже.

Суворовская закалка

Победа над уникальной (и нечего принижать действительно достойного противника!) армией Наполеона не была бы возможной, если бы русские офицеры 1812 года не получили до того достаточного боевого опыта. Многие из них набирались такового под руководством легендарного А. В. Суворова. Так, М. И. Кутузов был правой рукой великого полководца во время легендарного штурма Измаила. Он же в компании М. Б. Барклая-де-Толли участвовал в штурме Очакова и взятии Аккермана. П. И. Багратион продвинулся по карьерной лестнице благодаря личной поддержке Суворова. И даже Д. В. Давыдов, «летучий гусар», был благословлен генералиссимусом на военную службу – посетив усадьбу Давыдовых, Суворов именно Денису предсказал военную карьеру, хотя тот был мал ростом и комплекции не богатырской.

«Барклай, зима иль русский бог»

Эта поэтическая строфа довольно точно отображает несправедливое отношение к М. Б. Барклаю-де-Толли в русском обществе в течение долгого времени. Его роль в войне рассматривали примерно наравне с ролью «русского бога», то есть вроде и есть, но вроде и нет.

Объяснить это можно влиянием тогдашних националистов, для которых он был прежде всего «немцем». Современники осуждали полководца за постоянные отступления, охотно и без разбору принимая сторону горячего П. Багратиона и прославляя полководческий гений М. Кутузова. При этом мало кто заметил, что Кутузов преспокойно продолжил тактику Барклая, не только отступая, но и отдав врагу Москву.

Главнокомандующий начала

М. Б. Барклай-де-Толли (1761-1818) происходил из ганзейских немцев, его родословная восходила к шотландскому дворянству. Тем не менее в России он считался человеком сомнительного происхождения. Начав службу (реальную!) в 15 лет, чина полковника он достиг 20 лет спустя. Офицеру пришлось воевать с турками, а также против Костюшко. В последние предвоенные годы он занимал пост губернатора Финляндии, а в начале 1812-го стал военным министром. На этом посту он попытался осуществить ряд реформ, призванных наладить дисциплину в армии и улучшить руководство ею. Принятые меры сыграли свою роль во время войны. В 1807 году он впервые описал царю гипотетическую (на тот момент) тактику «выжженной земли», которую считал уместной на случай войны с Наполеоном и которая успешно была применена в войне с оным.

Когда французы перешли границу, Барклай был командующим Первой (Западной) армии в Литве. Он не пожелал придерживаться изначального (мало реального) плана ведения войны, разработанного генералом Фулем, и начал отступление с боями. Это ему потом вменили в вину – армия желала дать бой противнику и не очень задавалась при этом мыслями о том, чем этот бой закончится (закончился бы плохо, ибо таково было желание Наполеона – в генеральном сражении сразу разгромить русских, которых он превосходил числом, оснащением и опытом). Но отступавший Барклай «выжигал землю», изматывал противника многочисленными схватками, избегая генерального сражения. И сохранил армию. То же самое сделал затем и Кутузов, когда в конце августа принял командование. Вот только его рассуждения насчет того, что потеря Москвы не является потерей России и сохранить армию важнее, потомки сочли признаком гениальности, а подобные же рассуждения Барклая – трусостью.

Именно Барклай на совете в Филях решительнее всех высказался за оставление первой столицы, хотя окончательное решение и принадлежало Кутузову.

Фельдмаршал со скверным характером

Биография героя Отечественной войны 1812 года Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова (1745-1813) тоже не так однозначна. Этот человек имел огромный военный опыт, участвовал в трех русско-турецких войнах, его высоко ценил А. В. Суворов. Непосредственно перед началом отечественной войны, в 1812 году, он закончил успешную кампанию против турок в Молдавии. У него было множество заслуженных наград, включая полный комплект георгиевских крестов (на то время – огромная редкость, хотя у Барклая был такой же комплект). У солдат и офицеров, настроенных на решительное ведение войны, Кутузов пользовался большой популярностью.

В то же время его осуждали за откровенное низкопоклонство перед монархами и их фаворитами, за неразборчивость в личных связях. Знал Кутузов и чувствительные поражения (в частности, он был участником битвы под Аустерлицем 1805 года, каковая считается вершиной полководческих достижений императора французов). Царь Александр I Кутузова недолюбливал, и главнокомандующим в августе 1812 года его назначил лишь под давлением «общественности».

Но подлинным проявлением гениальности следует счесть тот факт, что герой войны 1812 года Кутузов, от которого ждали генерального сражения и массового наступления на французов, продолжил, не колеблясь, отступательную тактику Барклая, сохраняя армию. Он решился отступить даже после Бородинского сражения, закончившегося, строго говоря, «вничью».

Подвиг полководца состоит не в том, чтобы с криком «ура» бросаться на врага, а в том, чтобы организовать дело таким образом, чтобы солдаты и нижние офицеры делали это не напрасно.

Позади – Тула

Но вот Тулу-то герой Отечественной войны 1812 года Кутузов императору и не отдал. Он отдал Москву, не оставив в ней (по умной идее Барклая) ничего по-настоящему ценного для войны. И пока император французов ждал «ключи старого Кремля», Кутузов использовал тульский потенциал для своих нужд, получил подкрепление, оснастил сохраненную армию, хитрым Тарутинским маневром ввел противника в заблуждение относительно своих планов… У него теперь было все, что нужно для успешного наступления, а у Наполеона не было ни снабжения, ни подкреплений… Вот и закончилась бесславно российская кампания гениального француза, которому доводилось уже бить русского фельдмаршала с плохим характером, но который не сумел справиться с русским на его родине.

Позднее Наполеон говорил, что русский поход был его единственной, но фатальной ошибкой. А Кутузов не дожил до окончательного разгрома наполеоновских войск. Он умер в походе и завещал тело свое отвезти на родину, а сердце захоронить в городке Хольбау – на пути проходящей армии…

Лидер партии войны

Попал в список героев Отечественной войны 1812 года и П. И. Багратион (1765-1812). Он был среди тех, кто наиболее рьяно отстаивал идею наступления и активного противодействия врагу. Дальний родственник грузинских царей, этот генерал начал военную службу рядовым. П. И. Багратион участвовал в военных действиях на Кавказе, войнах с Турцией, Итальянском и Швейцарском суворовских походах, войне со Швецией. На момент начала войны он командовал 2-й Западной армией, расквартированной на Подолии.

Будучи сторонником активных действий, Багратион тем не менее в первые дни войны отводил с боями свою армию. Его удачная оборона существенно замедляла продвижение противника. Особенно результативным оказался бой под Салтановкой. Далее генерал соединился с отрядами Барклая возле Смоленска. Наполеон рассчитывал, что битва за этот город будет столь нужным ему генеральным сражением, но этого не произошло. Два генерала (которые друг друга терпеть не могли) в очередной раз доказали, что всем нежелательным гостям России суждена гибель под Смоленском, но город при том Наполеон не взял, а занял – Багратион согласился на очередное отступление во сохранение армии.

Звездным часом и последним боем генерала стало Бородинское сражение, где ему была доверена оборона укреплений на высотах левого фланга (так называемые Багратионовы флеши). Войска так и не сдались врагу, но сам командующий получил тяжелое ранение и несколько дней спустя умер от гангрены.

Эскадрон гусар летучих

Война 1812 года с полным правом считается эпохой возникновения научно организованного партизанского движения. Его отличие от прошлых случаев состоит в том, что теперь партизанские отряды создавались не стихийно, а целенаправленно, получали задания от армейского командования, поддержку, снабжение. Предшественником Ковпака и Медведева стал Денис Васильевич Давыдов (1784-1839).

Можно смело говорить, что у него был наполеоновский комплекс – Давыдов был маленького роста, тщедушного телосложения и имел неказистую внешность. Но он решил доказать, что все это не мешает быть героем, и стал им. Существует легенда, что в ноябре 1806 года фельдмаршал Каменский лишился рассудка после того, как гусар Давыдов вломился к нему в комнату ночью, требуя отправки на фронт. И добился своего, попав в адъютанты к П. И. Багратиону.

Свой партизанский отряд он создал за несколько дней до Бородинского сражения (кстати, Бородино было родовым имением Давыдова, и лихой гусар понес существенные убытки из-за уничтожения и села, и усадьбы). В течение сентября – декабря 1812 года «летучие гусары» в содружестве с другими отрядами (и армейскими, и крестьянскими) захватили несколько десятков обозов, массу военного имущества и фуража, тысячи пленных (только 3 ноября они взяли трех генералов и 900 французов званием пониже), освободили Белыничи и Гродно. До конца дней Давыдов жалел, что ему не хватило сил для того, чтобы взять в плен самого Наполеона, хотя он как-то столкнулся с императорским дормезом.

Затем ему довелось участвовать в «битве народов» под Лейпцигом, в войнах в Персии и на Кавказе, в сражениях с польскими повстанцами 1830 года. Особой милостью у начальства герой войны 1812 года Давыдов никогда не пользовался, слыл вольнодумцем и нахалом, был автором множества сатирических стихов, направленных против самых почтенных особ, членом литературного кружка «Арзамас» (с него начинал Пушкин), приятелем таких «государевых изменников», как Одоевский, Кюхельбекер, Бестужев.

Гусарский бард

С полным правом Д. В. Давыдова можно считать и зачинателем российского бардовского движения. Как поэт, он не дотягивал до уровня Пушкина (хотя его друзьями были целых два представителя этого семейства, Василий Львович и Александр Сергеевич, дядя и племянник), но был известен как автор стихотворных эпиграмм, романтических и застольных баллад и стихотворений, которые сам же и исполнял под гитару. Написал он и немало прозы, в основном воспоминаний о партизанской войне.

Знакомством с Давыдовым гордились такие столпы литературы, как Загоскин, Грибоедов, Жуковский и Вальтер Скотт. Пушкин тоже принадлежал к числу его поклонников.

Генерал от казачества

Схож характером с Давыдовым был М. И. Платов (1753-1818), атаман донских казаков, основатель города Новочеркасска, участник всех войн рубежа XVIII-XIX веков. Под Бородино платовские казаки сумели уберечь фланги российской армии и не допустили ее обхода врагом, а за всю кампанию сумели захватить у неприятеля 548 орудий, что примерно равно силам французской артиллерии в Бородинской битве.

Платов участвовал и в заграничном походе, битвах под Лейпцигом и Дрезденом. Считается, что именно его казаки обогатили французский язык словом «бистро», требуя у парижских гарсонов наливать им «быстро».

Батарея Раевского

А вот генерал Н. Н. Раевский (1771-1829) хоть и был двоюродным братом Давыдова, совсем на него не походил. Это был примерный солдат, представитель древнего знатного рода, веривший в «веру, царя и отечество». Он служил в гвардии, воевал под началом Потемкина, участвовал в боях на Кавказе. На начальном этапе Отечественной войны корпус Раевского оказался основной силой в битве под Салтановкой.

А на Бородинском поле «батарея Раевского» оказалась самой знаменитой позицией. Она была очень выгодна для артиллерии. Французы были решительно настроены ее захватить. В конце концов им это удалось. Но до того батарея успела стать «могилой французской кавалерии».

Каково же было законопослушному генералу, когда в его семействе внезапно обнаружилось целых три декабриста – брат и два зятя, а дочь Мария стала одной из 12 женщин, отправившихся за мужьями-декабристами в Сибирь! Кстати, Раевский, выдавший дочь за своего боевого товарища, генерала С. Г. Волконского насильно (жених был на 20 лет старше невесты, и она его фактически не знала), потом был категорически против ее поездки в Сибирь!

Памятники героям войны 1812 года

Война 1812 года получила высокую моральную оценку, когда еще не была завершена – долгое время Рождество (совпадавшее с изгнанием Наполеона из Росси) почиталось в государстве как своеобразный день Победы. Многим ли известно, какой храм посвящен героям войны 1812 года? В память о ее героях в Москве был сооружен храм Христа Спасителя. В Петербурге есть Александровская площадь с колонной. Памятник Кутузову и Барклаю был установлен там же. Имелись мемориалы в Смоленске, большой комплекс построили под Бородино. В нижнем Новгороде сейчас есть памятник «1000-летие Руси», который украшают фигуры многих героев 1812 года.

Но есть и более оригинальная память. Так, под Алуштой имеется памятник Кутузову – Кутузовский фонтан, представляющий собой просто родник. По легенде, его вода послужила в 1774 году для оказания первой помощи полковнику Кутузову, раненому в голову в схватке с турками. А столичный Кутузовский проспект с его суперактивным движением и вечными пробками – одна из самых известных улиц мира.

Вторая Отечественная война поставила памятник Багратиону – именем генерала была названа операция по освобождению от гитлеровцев Белоруссии.

Как уже было сказано, слово «бистро» можно считать французским памятником атаману Платову.

А еще под Бородино стоит памятник… французам. Его поставила Россия, согласившись (и справедливо!) с мнением Наполеона, что в 1812 году французы показали себя достойными победы, а русские – достойными того, чтобы остаться непобедимыми. Так что все они – герои войны 1812 года, и их подвиги навсегда остались на страницах истории…