ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ХЛЕБ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

В наши дни мы часто слышим «Не хлебом единым»… Это конечно так, если не задуматься об истиной цене хлеба. В старину говорили: «Хлеб- всему голова». Хлеб считался священным символом еды. Народ веками складывал о нем поговорки, поэты воспевали в своих лирических стихах, а художники изображали его на своих полотнах. Особенно трогателен до слез в живописи и в стихах образ блокадного хлеба. Страшно даже подумать о том, какова же на самом деле была настоящая цена этого кусочка черного хлеба. Иногда цена этого маленького кусочка хлеба равнялась цене даже не одной человеческой жизни.

Блокадный хлеб… Муки в нем было ненамного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки которого смазывали за неимением другого соляровым маслом. Есть который можно было, как говорили сами блокадники, «только запивая водой и с молитвой».. Но и сейчас нет для них ничего дороже него.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня.

В Музее блокады Ленинграда среди множества экспонатов едва ли не самый большой интерес у посетителей обычно вызывает небольшой продолговатый листок тонкой бумаги с отрезанными квадратиками. В каждом из квадратиков – несколько цифр и одно слово: «хлеб». Это блокадная хлебная карточка. Ленинградцы начали получать такие карточки с 18 июля 1941 года. Июльскую норму можно назвать щадящей. Рабочим, например, полагалось по 800 граммов хлеба. Но уже к началу сентября ежемесячные нормы стали урезать. Всего понижений было пять. Последнее случилось в декабре 1941 года, когда максимальная норма составила 200 граммов для рабочих и 125 граммов для всех остальных. Запасы продовольствия к тому времени практически подошли к концу. Три дня в декабре в городе вообще не было ни воды, ни хлеба. Замерз основной водопровод, хлебозаводы встали. Ведрами таскали воду из прорубленных в Неве лунок. Но много ли ведрами натаскаешь?

Хлебные карточки были именными. Получали их раз в месяц по предъявлении паспорта. При утере обычно не возобновлялись. В том числе из-за того, что в первые месяцы блокады было огромное количество краж этих карточек. Было несколько категорий блокадных карточек: рабочая, с самой высокой пайкой, а также детская (до 12 лет), иждивенческая, отдельно для служащих, для беременных женщин…

Эксперты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи рассказали о рецептах, по которым в блокадном Ленинграде выпекался хлеб. Над разработкой рецептуры в осажденном городе трудился коллектив Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения. Сотрудников его с началом блокады перевели на казарменное положение, и работу они вели непрерывно, несмотря на бомбежки, обстрелы, нехватку воды и электричества. Рецептура хлеба в первую блокадную зиму: с конца 1941 до начала 1942 года менялась практически ежедневно. Всё зависело от того сырья, что имелось в наличии на заводах. Вместо ржаной обойной муки в хлеб клали овсяную, ячменную, кукурузную и соевую муку, мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, отруби и соевый шрот. Иногда эти ингредиенты могли применяться одновременно – по пять – шесть добавок.

В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось, специалисты начали искать заменители муки среди непищевого сырья. В хлеб стали добавлять гидроцеллюлозу – древесину коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку химическим путем.

Необходимость в таких заменителях отпала лишь после открытия « Дороги жизни» по льду Ладожского озера, которая позволила наладить хотя бы минимальное снабжение жителей осажденного Ленинграда.

Говорят, что блокадный хлеб был без запаха и вкуса? Но вот что говорит об этом жительница Ленинграда, пережившая блокаду, Зинаида Павловна Овчаренко: «До сих пор помню этот маленький, толщиной не более 3 см., черный липкий кусочек. С удивительным запахом, от которого не оторваться и очень вкусный! Хотя знаю, муки в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и сегодня не забыть тот волнующий запах»…

Кора, жмых и мучная пыль: как делали хлеб в блокадном Ленинграде

Своего минимального веса хлебный паек, который выдавался жителям блокадного Ленинграда, достиг в ноябре 1941 года. Город находился на осадном положении третий месяц, и хлеба катастрофически не хватало. С 20 ноября детям и иждивенцам полагалось 125 граммов продукта, состоявшего из жмыха, отрубей, мучной пыли и сосновой коры. Один из этих потемневших брусочков сегодня хранится в Музее истории Санкт-Петербурга. В преддверии 75-летия снятия блокады «Известия» побывали в хранилище музея, чтобы узнать, как и из чего выпекали хлеб в осажденном фашистами Ленинграде.

«Непищевые заменители»

Рецептура блокадного хлеба разрабатывалась в Ленинградском отделении НИИ хлебопекарной промышленности. Как рассказали «Известиям» в институте, в качестве заменителей ржаной обойной муки применялись овсяная, ячменная, соевая и кукурузная мука, ржаной и ячменный солод, а также жмых из льна, подсолнечника, хлопчатника, конопли и кокоса. В хлеб добавляли отруби, мучную пыль, соевый шрот, рисовую мучку и лузгу, а также «заменители из непищевого сырья». Непищевые заменители — гидроцеллюлоза и сосновый луб (кора) — перестали использоваться при выпечке только с открытием легендарной Дороги жизни.

В первые месяцы войны нормы выдачи хлеба рабочим постепенно снижались с 800 до 600 г, но после начала блокады (8 сентября 1941 года) паек уменьшился до 500 г. Хлеба в осажденном городе становилось всё меньше. 20 ноября 1941 года суточные нормы были сокращены до минимума: 375 г — солдатам на фронте, 250 г — рабочим и служащим, 125 г — детям и иждивенцам. После открытия движения по льду Ладожского озера паек вновь увеличили до 500 г фронтовикам, 375 г — рабочим и 200 г — детям.

Хлеб по блокадному рецепту выпекают к памятным датам и в наше время. Но образец настоящего пайка — изготовленный именно в 1942 году — хранится в Музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Блокадные тетради

Один из самых ценных экспонатов музея истории — известный всему миру дневник ленинградской девочки Тани Савичевой. Он стал частью экспозиции в 1953 году, когда был ликвидирован музей обороны и блокады Ленинграда.

— Дневник Тани — не единственный в своем роде. Многие дети писали тогда дневники, и, конечно, они были связаны с блокадой, голодом, — рассказала «Известиям» хранитель рукописного фонда Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Баклан. — У Тани — только даты смерти родственников. Но он потрясал своей краткостью, трагичностью, концентрированностью и потому широко известен.

Дневник ленинградской девочки Тани Савичевой

Еще один дневник вел сотрудник музея Алексей Черновский, который был известным в городе на Неве краеведом. В своем письме ученый писал директору музея, находившемуся в эвакуации: «Я как музейную работу веду ежедневный дневник. Уцелею ли я, не знаю, но дневник для истории города ценный».

— То есть он вел его как краевед, как музейный сотрудник, зная, что после завершения войны, которая обязательно окончится победой, нужно будет показывать историю города, и поэтому фиксировал всё наиболее существенное, — продолжила Людмила Баклан. — Причем писал только то, что видел сам или коллеги, ссылался на источники.

В своем дневнике Алексей Черновский изложил и свои предложения о фиксации внешности города военного времени.

— Они осматривали поврежденные памятники, затем получили разрешение на фотофиксацию. Собирали плакаты, листовки — всё, что можно было собирать, — рассказывает хранитель музейного фонда. — В этом же дневнике — сведения об умерших сотрудниках музея независимо от их должностного положения.

Во время блокады Алексей Черновский потерял жену и сына — известного гидробиолога.

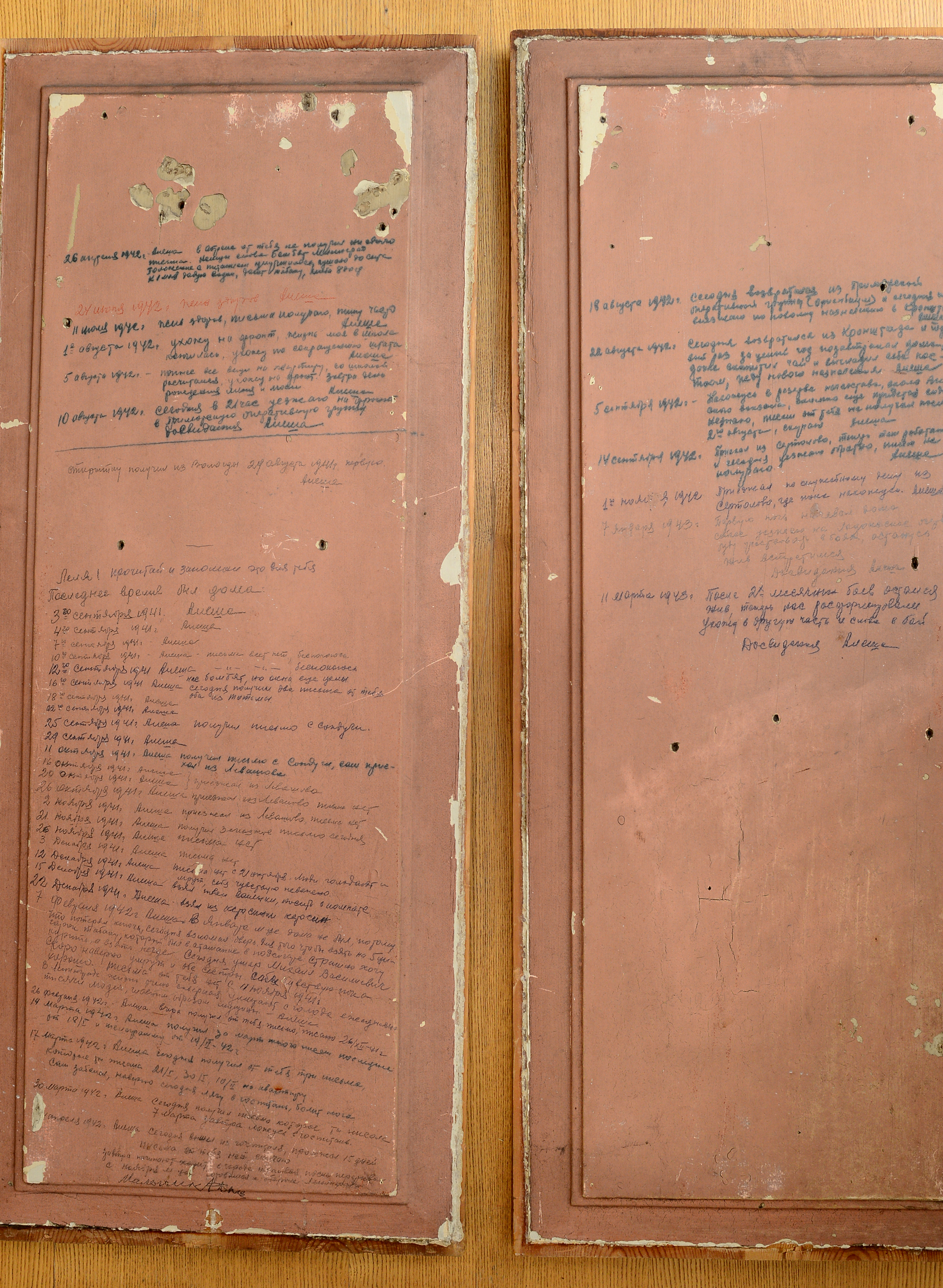

Первый дневник Алексея Алексеевича Черновского

— На его глазах таяли его внуки, Миша и Танечка. Он слабел, это чувствуется по записям, — Людмила Баклан перелистывает страницы дневника ученого. — Первая тетрадь заканчивается записью от 9 апреля: «Пронизывающая сырость и холод в комнате. Очень ослаб, о своей болезни не буду говорить, здесь не место». С 10 апреля он пишет в другой тетради, отмечая, что она не представляет интереса для истории. Последняя запись от 27 апреля 1942 года адресована его коллеге Анне Зеленовой: «Милая Анна Ивановна! Вы остаетесь единственным и самым дорогим моим передатчиком. Позаботьтесь, чтобы сохранилась хоть небольшая память, след о небольшом историке города Алексее Алексеевиче Черновском. Очень жаль уходить из жизни». Ему было 60 лет.

После смерти историка свой дневник вела и сотрудник Гатчинского дворца-музея Ирина Янченко.

— Ее записи более скупые, более сдержанные. Сообщения о культурной жизни города — о выставках, лекциях, первой экскурсии по Ленинграду весной 1943 года, — поясняет Людмила Баклан. — Ирина Янченко погибла под артобстрелом, возвращаясь с дежурства в Исаакиевском соборе 8 августа 1943 года. Ее муж погиб на Ленинградском фронте, от голода умерли дочка и отец.

Дневник на двери

Помимо дневников блокадников, в рукописном фонде хранится и весьма необычный экспонат — дверные филенки (декоративная основа в каркасе двери) с записями, которые ленинградский офицер Алексей Малыгин сделал для находившейся в эвакуации жены.

Первая запись датирована 3 сентября 1941 года: «Был дома. Алеша». Так Алексей Малыгин обозначал, что он жив и приходил домой. Один раз он записал, что потерял ключ, ему пришлось взломать замок. Последняя запись от 11 марта 1943 года: «После двухмесячных боев остался жив. Теперь нас расформировали, ухожу в другую часть и снова в бой».

Экспонировались они лишь однажды, в 2005 году — проблема в том, что методики, которая позволила бы гарантированно сохранять подобные записи, не существует.

Кроме того, в помещении музея на Английской набережной можно ознакомиться с изобретенным ученым Физико-технического института АН СССР Наумом Рейновым уникальным прибором, который называется «прогибограф». С его помощью регистрировали колебания льда на Ладожском озере и разрабатывали правила передвижения по Дороге жизни.

Хлеб в блокадном Ленинграде

Блокадный хлеб… Муки в нем было ненамного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки которого смазывали за неимением другого соляровым маслом. Есть который можно было, как говорили сами блокадники, «только запивая водой и с молитвой».. Но и сейчас нет для них ничего дороже него.

Хлеб блокадного Ленинграда

С тех пор прошло много лет, но до сих пор щемящей болью отражаются в сердце проникновенные строки Лидии Хямеляниной…

Я вспоминаю хлеб блокадных лет,

Который в детском доме нам давали.

Не из муки он был – из наших бед,

И что в него тогда только не клали!

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой,

С корой. Колючий так, что режет десна.

Тяжелый, горький – с хвоей, лебедой.

На праздник, очень редко – чистый просто.

Но самый сильный голод был, когда

Хлеб мы по два-три дня не получали.

Мы понимали, что война – это беда.

Но каждый день с надеждой хлеба ждали.

Не дни мы голодали, а года.

Хоть раз наесться досыта мечтали.

Кто видел, не забудет никогда,

Как с голоду детишки умирали.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня.

В Музее блокады Ленинграда среди множества экспонатов едва ли не самый большой интерес у посетителей обычно вызывает небольшой продолговатый листок тонкой бумаги с отрезанными квадратиками. В каждом из квадратиков – несколько цифр и одно слово: «хлеб». Это блокадная хлебная карточка.

Ленинградцы начали получать такие карточки с 18 июля 1941 года. Июльскую норму можно назвать щадящей. Рабочим, например, полагалось по 800 граммов хлеба. Но уже к началу сентября ежемесячные нормы стали урезать. Всего понижений было пять. Последнее случилось в декабре 1941 года, когда максимальная норма составила 200 граммов для рабочих и 125 граммов для всех остальных. Запасы продовольствия к тому времени практически подошли к концу. Три дня в декабре в городе вообще не было ни воды, ни хлеба. Замерз основной водопровод, хлебозаводы встали. Ведрами таскали воду из прорубленных в Неве лунок. Но много ли ведрами натаскаешь?

Хлебные карточки были именными. Получали их раз в месяц по предъявлении паспорта. При утере обычно не возобновлялись. В том числе из-за того, что в первые месяцы блокады было огромное количество краж этих карточек.

Было несколько категорий блокадных карточек: рабочая, с самой высокой пайкой, а также детская (до 12 лет), иждивенческая, отдельно для служащих, для беременных женщин…

Эксперты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи рассказали о рецептах, по которым в блокадном Ленинграде выпекался хлеб. Над разработкой рецептуры в осажденном городе трудился коллектив Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения. Сотрудников его с началом блокады перевели на казарменное положение, и работу они вели непрерывно, несмотря на бомбежки, обстрелы, нехватку воды и электричества. Рецептура хлеба в первую блокадную зиму: с конца 1941 до начала 1942 года менялась практически ежедневно. Всё зависело от того сырья, что имелось в наличии на заводах. Вместо ржаной обойной муки в хлеб клали овсяную, ячменную, кукурузную и соевую муку, мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, отруби и соевый шрот. Иногда эти ингредиенты могли применяться одновременно – по пять – шесть добавок.

В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось, специалисты начали искать заменители муки среди непищевого сырья. В хлеб стали добавлять гидроцеллюлозу – древесину коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку химическим путем.

Необходимость в таких заменителях отпала лишь после открытия « Дороги жизни» по льду Ладожского озера, которая позволила наладить хотя бы минимальное снабжение жителей осажденного Ленинграда.

Говорят, что блокадный хлеб был без запаха и вкуса? Но вот что говорит об этом жительница Ленинграда, пережившая блокаду, Зинаида Павловна Овчаренко: «До сих пор помню этот маленький, толщиной не более 3 см., черный липкий кусочек. С удивительным запахом, от которого не оторваться и очень вкусный! Хотя знаю, муки в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и сегодня не забыть тот волнующий запах»…

Рассказ о хлебе в блокадном ленинграде

Блокадный хлеб… Муки в нем было ненамного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки которого смазывали за неимением другого соляровым маслом. Есть который можно было, как говорили сами блокадники, «только запивая водой и с молитвой».. Но и сейчас нет для них ничего дороже него.

Хлеб блокадного Ленинграда

С тех пор прошло много лет, но до сих пор щемящей болью отражаются в сердце проникновенные строки Лидии Хямеляниной…

Я вспоминаю хлеб блокадных лет,

Который в детском доме нам давали.

Не из муки он был – из наших бед,

И что в него тогда только не клали!

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой,

С корой. Колючий так, что режет десна.

Тяжелый, горький – с хвоей, лебедой.

На праздник, очень редко – чистый просто.

Но самый сильный голод был, когда

Хлеб мы по два-три дня не получали.

Мы понимали, что война – это беда.

Но каждый день с надеждой хлеба ждали.

Не дни мы голодали, а года.

Хоть раз наесться досыта мечтали.

Кто видел, не забудет никогда,

Как с голоду детишки умирали.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня.

В Музее блокады Ленинграда среди множества экспонатов едва ли не самый большой интерес у посетителей обычно вызывает небольшой продолговатый листок тонкой бумаги с отрезанными квадратиками. В каждом из квадратиков – несколько цифр и одно слово: «хлеб». Это блокадная хлебная карточка.

Ленинградцы начали получать такие карточки с 18 июля 1941 года. Июльскую норму можно назвать щадящей. Рабочим, например, полагалось по 800 граммов хлеба. Но уже к началу сентября ежемесячные нормы стали урезать. Всего понижений было пять. Последнее случилось в декабре 1941 года, когда максимальная норма составила 200 граммов для рабочих и 125 граммов для всех остальных. Запасы продовольствия к тому времени практически подошли к концу. Три дня в декабре в городе вообще не было ни воды, ни хлеба. Замерз основной водопровод, хлебозаводы встали. Ведрами таскали воду из прорубленных в Неве лунок. Но много ли ведрами натаскаешь?

Хлебные карточки были именными. Получали их раз в месяц по предъявлении паспорта. При утере обычно не возобновлялись. В том числе из-за того, что в первые месяцы блокады было огромное количество краж этих карточек.

Было несколько категорий блокадных карточек: рабочая, с самой высокой пайкой, а также детская (до 12 лет), иждивенческая, отдельно для служащих, для беременных женщин…

Эксперты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи рассказали о рецептах, по которым в блокадном Ленинграде выпекался хлеб. Над разработкой рецептуры в осажденном городе трудился коллектив Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения. Сотрудников его с началом блокады перевели на казарменное положение, и работу они вели непрерывно, несмотря на бомбежки, обстрелы, нехватку воды и электричества. Рецептура хлеба в первую блокадную зиму: с конца 1941 до начала 1942 года менялась практически ежедневно. Всё зависело от того сырья, что имелось в наличии на заводах. Вместо ржаной обойной муки в хлеб клали овсяную, ячменную, кукурузную и соевую муку, мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, отруби и соевый шрот. Иногда эти ингредиенты могли применяться одновременно – по пять – шесть добавок.

В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось, специалисты начали искать заменители муки среди непищевого сырья. В хлеб стали добавлять гидроцеллюлозу – древесину коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку химическим путем.

Необходимость в таких заменителях отпала лишь после открытия « Дороги жизни» по льду Ладожского озера, которая позволила наладить хотя бы минимальное снабжение жителей осажденного Ленинграда.

Говорят, что блокадный хлеб был без запаха и вкуса? Но вот что говорит об этом жительница Ленинграда, пережившая блокаду, Зинаида Павловна Овчаренко: «До сих пор помню этот маленький, толщиной не более 3 см., черный липкий кусочек. С удивительным запахом, от которого не оторваться и очень вкусный! Хотя знаю, муки в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и сегодня не забыть тот волнующий запах»…

Хлеб блокадного Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня. Захвату города германское командование придавало важное стратегическое, политическое и психологическое значение.

Но сломить сопротивление защитников города не смогли ни разрушительные непрерывные бомбардировки и артобстрелы, ни суровые холода, ни отсутствие отопления, водоснабжения, транспорта, ни даже массовый голод, когда для большинства жителей едва ли не единственной едой стали выдаваемые по карточками небольшие хлебные пайки.

Каким был хлеб блокадного Ленинграда, изучили сотрудники кафедры «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Ярославской ГСХА Марина Александровна Сенченко и Екатерина Андреевна Горнич.

«Пшеничную муку в хлебе сначала заменяли овсяной, ячменной и соевой мукой, ржаным или ячменным солодом, отрубями, соевым шротом, рисовой лузгой или мучкой, – рассказывает и.о. заведующего кафедрой, к.с.-х.н., доцент М.А. Сенченко. – Но к концу 1941 года продовольствие и сырье почти полностью закончилось, и тогда стала использоваться гидратцеллюлоза. А в самые тяжелые дни в муку добавляли даже кору березовых веток и сосны, семена дикорастущих трав, собирали мучную пыль со стен и потолков складов, вытряски из мешков кукурузной и ржаной муки. Состав блокадного хлеба зимы 1941 года впечатляет. По имеющимся данным, это пищевая целлюлоза – 10 %, жмых – 10 %, обойная пыль – 2 %, вытряски из мешков – 2 %, хвоя – 1 %, ржаная обойная мука – 75 %. Использовалась также коревая мука (от слова «корка»): это измельченная и перемолотая твердая внешняя корка промокшей и высохшей муки из мешков с затонувших машин, которые везли в город продовольствие по Ладожскому озеру».

Ученые Ярославской ГСХА постарались, изучив рецептуру блокадного хлеба, оценить его питательные свойства. Установить реальный рецепт блокадного хлеба 1942 года оказалось непросто – он менялся чуть ли не каждый день в зависимости от имеющихся хлебных суррогатов. Да и не хлеб это был, а скорее его подобие. Но именно он спас тысячи ленинградцев!

Кусочек хлеба весом в 125 граммов – максимальная дневная норма, которую в декабре 1941 года мог приобрести обычный ленинградец (не заводской рабочий, чья дневная норма составляла тогда 200 граммов) – стал символом всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени.

Дубликаты не найдены

Спасибо за статью и видео, было интересно.

В условиях войны и блокады Адмиралтейские верфи сдали флоту 7 подводных лодок, 22 катера типа МБК, 48 морских охотников, 116 самоходных плашкоутов, 5 судоподъемных понтонов грузоподъемностью 200 т. На заводах было переоборудовано и отремонтировано более 260 кораблей и судов. Женщины и дети, заменившие у станков мужчин, изготовили для нужд фронта около 3 000 комплектов тралов, 8 000 патронов для тралов, 120 000 морских мин МШ-120, 300 якорных мин, 1 500 минометов МБ-82, 30 000 металлических и саперных лопат, 900 буев для тралов, 91 комплект параванов, 80 000 корпусов снарядов, мин, авиабомб, 18 300 единиц деталей для танков было поставлено Кировскому заводу

Вывезти это всё-возможность нашлась. А завезти продовольствие-чот не.