История, загадки и обзор Храма Василия Блаженного – самой красивой церкви России

Храм Василия Блаженного

Храм Василия Блаженного – самая красивая и загадочная церковь в России. Зодчих, создавших храм, ослепили. Сам Сталин не позволил собор снести, а во время Великой Отечественной войны здание прятали от обстрелов.

Истинное название храма – Собор Покрова Богородицы, что на Рву, за которым в народе закрепилось название «собор Василия Блаженного». Действующий православный храм, музей и достопримечательность Красной площади, узнаваемый символ Москвы для иностранцев, охраняемый объект наследия ЮНЕСКО – храм Василия Блаженного.

Предания старины

Собор возведен в 1555-1561 годах на Красной площади в Москве, близ Спасских ворот Кремля, над спуском к Москве-реке, по велению Ивана Грозного. На месте, где красуется собор, в XVI веке соорудили оборонительный ров глубиной 13 и шириной 36 метров, проходивший вдоль кремлевской стены через Красную площадь. Ров засыпали в 1813 году.

Царь, отправляясь на покорение Казанского ханства – части бывшей Золотой Орды – дал обет Богу построить невиданный прежде храм на Руси, если победит нашествие врагов.

Строили храм 6 лет только в теплое время года. Согласно легенде, царь наблюдал за строительством с башни на кремлевской стене. Чтобы сохранить прекрасную постройку в единственном неповторимом экземпляре, зодчих собора Барму и Постника по приказу Ивана Грозного ослепили.

Во время Великой Отечественной войны храм замаскировали, чтобы спасти от бомбежек. После войны Сталину предлагали убрать собор как помеху для проведения победного парада. Каганович, показывая Сталину макет площади, приготовленной для парада, убрал изображение храма. Сталин резко оборвал его: «Лазарь, поставь на место!» С тех пор неприкосновенность храма ни у кого не вызывала сомнения.

Архитектурная композиция собора

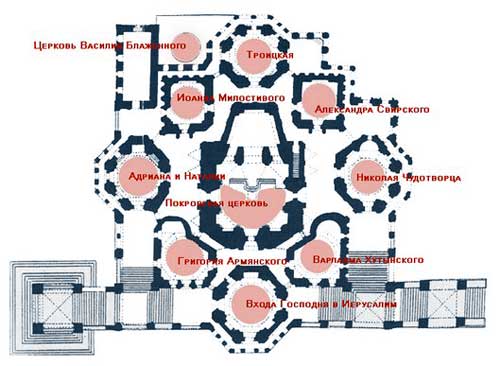

Архитектура собора необычна. Храм Василия Блаженного – сооружение нарядное, праздничное, похожее на гигантский цветочный куст. У здания высотой 60 метров нет глубокого фундамента. Девять самостоятельных храмов с отдельным входом построены на едином основании – подклете (наземном подвале) – и соединены между собой внутренними сводчатыми переходами, украшенными орнаментом в виде трав и цветов.

Постройку возвели из кирпича, фундамент и цоколь – из белого камня. Стены храма толщиной 3 метра, высота приделов – 6 метров. За толстыми стенами устраивались тайники, в которых хранилась царская казна.

Первоначально снаружи храм окружала открытая галерея-гульбище. Центральная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы завершалась высоким шатром, отделанным внутри черно-красной росписью на белом фоне. Шатер – идея Божественного покрова, распростертого над русской землей – укреплен на «стояке», круговой конструкции, уходящей в небо. Наружный декор – пилястры, филенки, стрелы, розетки.

Приделы увенчаны луковичными главками-куполами с крестами. На луковках – изразцы, яркое и праздничное украшение с неповторимым рисунком. Купола собора похожи друг на друга, но при этом выполнены по-разному: воплощена идея частичных отличий при общем подобии. Трехшатровая открытая звонница с массивным колоколом дополняла ансамбль собора, роспись стен которого имитировала кирпичную кладку.

В 1588 году к собору пристроили десятую церковь над могилой московского чудотворца Василия Блаженного. Церковь – самостоятельный храм с отдельным входом, где проходили богослужения: остальные храмы не отапливались. С XVII века имя придела перенесли на собор с «народным» наименованием «храм Василия Блаженного».

Со временем собор изменился: к нему пристроили одиннадцатую церковь, появилась ризница – хранилище церковных ценностей и святынь. Храм украсили сводчатыми шатровыми крыльцами с орнаментальной росписью, напоминающей цветочные ковры. Снаружи роспись – имитация кладки из валунов – «дикий камень».

12 июля 1561 года собор освятил митрополит Макарий. Каждая церковь получила посвящение в честь церковного праздника и дней, в которые проходили решающие бои за Казань. Центральный престол назван в честь Покрова Богородицы, потому что 14 октября, в день праздника Покрова, начался штурм Казани. По наименованию главной церкви собор получил название. Перед храмом – памятник Минину и Пожарскому.

Интерьер храма

Внутреннее пространство храма – бесконечная вереница сводчатых помещений, украшенных экспозициями из истории строительства собора. Всюду чувствуется древность. Архитектурное украшение – ступенчатые подоконники узких высоких окон, которые отражают и рассеивают свет, попадающий на каждую ступеньку, поэтому в храме светло и уютно.

Под окнами – маленькие круглые отверстия (голосники), которые не усиливают звук, а очищают от лишних голосовых колебаний. Звук становится сочным и ярким, песнопения, проповеди и молитвы слышны отчетливо.

Собор украшен росписью, выполненной масляными красками. На стенах – сюжеты из жития святого Василия Блаженного. На западной стороне – образ Покрова Пресвятой Богородицы. Верхний ярус расписан фресками святых – покровителей царского дома Романовых: мученицы Ирины, Иоанна Предтечи, святой Анастасии Узорешительницы и Федора Стратилата. На южной стороне – Богоматерь Владимирская с избранными святыми московского круга.

Паруса свода (треугольники под потолком) расписаны иконами Евангелистов, а перекрытия – иконами Спаса Нерукотворного, Иоанна Предтечи, Божией Матери. Под куполом – образ Спаса Вседержителя.

Иконостас создан по проекту архитектора Андрея Павлинова и украшен резьбой по дереву и прорезным позолоченным кружевом. Он так велик для небольшого храма Покрова, что продолжается на боковых стенах. Иконостас украшают старинные иконы – Богоматерь Смоленская XVI века и образ святого Василия Блаженного на фоне Красной площади московского Кремля, написанный в XVIII веке.

Путешествие сквозь время

В 1918 году собор взят под охрану государства как памятник национального и мирового значения. Богослужения совершались регулярно до начала XX века. Последнего настоятеля храма Иоанна Восторгова расстреляли.

С 21 мая 1923 года собор открыт для посетителей как историко-архитектурный музей. В 1928 году храм стал филиалом Государственного исторического музея и является им поныне. В соборе проведены 4 глобальные реставрации. В 1990 году Покровский собор включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Указом Президента РСФСР от 18 ноября 1991 года Русской Православной Церкви разрешено проведение регулярных богослужений в кремлевских соборах и в соборе Василия Блаженного. Первое богослужение в храме состоялось на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1991 года.

2001 год – начало реставрационных работ в храме, продолжавшихся 10 лет. На восстановление интерьера 10 церквей потрачено 390 миллионов рублей. В 2008 году собор вошел в «семерку чудес света» России. 15 августа 1997 года после реставрации открыта церковь Василия Блаженного с регулярным богослужением.

Видео: тайна куполов

Храм Василия Блаженного

В Москве имеется огромное количество достопримечательностей и памятников старины. Древнейший и красивейший из которых – Храм Василия Блаженного. Он во истину является символом всей России.

В этой статье речь пойдет об одной из достопримечательностей Москвы, которая находится на Красной площади.

История возникновения

Правильное название этого здания – Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Но из-за церкви, входящей в комплекс Собора и названной именем блаженного, его стали называть Храмом Василия Блаженного.

В давние времена, когда Русью правил царь Иван Грозный, на Красной площади (тогда она называлась Троицкой) ставились деревянные церквушки, в знак победы над врагами. К 1552 году церквушек стало достаточно много. Так случилось, что именно в праздник Покрова Божьей Матери, русские воины взяли Казанскую крепость. И тогда царь Иван Грозный приказал деревянные церкви объединить в один каменный храм. Храм был назван Покровским собором.

Строительство Собора закончилось в 1561 году. К 1722 году на территории Собора находилось 18 церквей, в том числе и церковь Василия Блаженного. Но в 1737 году Собор и большая часть церквей, практически полностью выгорела во время сильного пожара. Собор быстро восстановили, после этого он много раз строился и перестраивался.

Возможно, вам также будет интересна статья: Возникновение государственности у восточных славян

Свое название Храм получил в честь местного юродивого. Он ходил с цепями, надетыми на голое тело, в любое время года. Это было, своего рода, наказанием за людские грехи. Местное население считало Василия Блаженного чудотворцем и ясновидящим. Ведь когда-то он точно предсказал пожар, который уничтожил половину Москвы. И даже царь Иван Грозный почитал юродивого и немного опасался его.

Описание Храма

Православный Храм невероятной красоты пользуется особой популярностью у туристов. Он похож на сказочный дворец. Изначально он был белого цвета, потом, после каждой реставрацией, его стали разукрашивать яркими красками. Но самыми красочными оказались купола. Храм уникален тем, что на всех 10 куполах рисунки разные, здесь нет ни одного похожего на другой купол.

В современном Соборе располагается 10 отдельных церквей, в том числе и Церковь Василия Блаженного. Каждая церковь имеет имя святого, в честь которого она названа. Центральная башня названа в честь праздника – Покрова Божьей Матери.

Внутри церковь расписана уникальными изображениями святых и сценами из их жизни. В храме можно увидеть редкие иконы в сочетании с фресками 16 века и росписью 17 века.

В современном Соборе каждый год в праздник Покрова дня проводятся богослужения

Храм Василия Блаженного в Москве

Православное культовое строение размещается на Красной площади и до XVII столетия вовсе называлось Троицким храмом, т.к. первая деревянная церквушка на этом месте была освящена в честь Святой Троицы.

В народе собор в стародавние времена также называли Иерусалимским, что было связано с крестным ходом, проводившимся в Вербное воскресение. Он начинался с Успенского собора московского Кремля и сопровождался «шествием на осляти» русского Патриарха.

Зарождение Покровского собора на Красной площади

Приступили к строительству храма в 1555 году по личному указу самодержца Иоанна Грозного в ознаменование виктории над Казанским ханством и в память о взятии его столицы – Казани, что случилось как раз в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы в первых числах октября 1552-го года. Работы были завершены в 1561 году.

Кто же на самом деле являлся архитектором храма Василия Блаженного на Красной площади?

К сожалению, до настоящего времени это все находится в области легенд, домыслов и гипотез.

Так, одна из версий гласит, что зодчим являлся мастер из Пскова Постник Яковлев, которого еще знали как Барму.

По другой, предполагают, что Барма и Постник – это, на самом деле, два разных архитектора.

И, наконец, считают, что Покровский собор всё же возводили под руководством иноземного мастера, ссылаясь на активное участие тех же итальянцев в строительстве московского Кремля и указывая на смешение архитектурных стилей постройки – русского и западноевропейского зодчества.

Важно отметить, что документального подтверждения в пользу одной из перечисленных гипотез до сих пор не найдено.

А теперь о домыслах и «красивых» легендах!

Говорят, что архитекторов величественного собора – Постника и Барму – царь Иоанн Грозный повелел ослепить, дабы они не выстроили где-либо подобие возведенного храма, но, согласно подтвержденным данным, зодчий Постник принимал участие в возведении Казанского Кремля, что случилось уже после окончания строительства храма Василия Блаженного.

Историки до сих пор бьются еще над одной загадкой – значением цветовой гаммы сказочных куполов Покровского храма, что на Рву.

Так, по одной из версий, выдвинутой писателем Николаем Александровичем Чаевым, в основе сюжета лежит … сон блаженного Андрея Юродивого, где пред ним предстал Небесный Иерусалим во всей его красе: с садами, цветущими деревами и небывалыми яркими заморскими плодами.

Как расстраивался собор Покрова на Рву в XVI-XIX веках?

К 1588 году были завершены работы по строительству церкви во имя Василия Блаженного с северо-восточной стороны Покровского собора на Красной площади и с устройством отдельного парадного входа.

Фигурные купола на соборе появились лишь в конце шестнадцатого столетия, которые устроили взамен сгоревших ранее в пожаре.

Значительная достройка храма была проведена после середины уже XVII века, когда здесь появились перекрытие галереи-гульбища и парадные крыльца с шатровыми завершениями.

В тот же период часть внутренних и внешних стен была декорирована травными орнаментальными рисунками, а на фасаде появились керамические информационные изразцы. Работы завершили к 1683 году.

Интересно знать, что в 1722 году храм Василия Блаженного включал в себя … 18 церквей или престолов. К настоящему времени их осталось 9 и каждый имеет свой неповторимо-красочный купол (10-й венчает колокольню):

Во время преобразований на Красной площади в 1817 году, по проекту зодчего Осипа Ивановича Бове собор Покрова, что на Рву получил отлитую из чугуна ограду. Кроме этого, была поднята подпорная каменная стена вокруг этого культового строения.

За всю свою историю собор Василия Блаженного в Москве не раз реконструировался, достраивался и реставрировался, пока не получил свой нынешний современный и неповторимый облик.

История храма Василия Блаженного после Октябрьской революции

Стоит отметить, что уже в 1918-м году Покровский храм советское правительство внесло в список памятников культуры и взяло его под свою охрану. Именно тогда здесь и начали создавать музейный комплекс. Его первым смотрителем был назначен протоирей Кузнецов.

Постановление об открытии в стенах храма непосредственно историко-архитектурного музея вышло в 1923 году. На пост руководителя назначили Евгения Ивановича Силина.

В 1928 году музейный комплекс «Покровский собор» был передан в ведение Исторического музея. Год спустя здесь прекратили проводить церковные службы и демонтировали все колокольные звоны. Отметим, что музей с той поры всегда был открыт для посетителей и закрывался лишь на период Великой Отечественной войны.

Начиная с 1991 года, Покровский храм (храм Василия Блаженного) перешел в совместное пользование музея и РПЦ. Богослужение в его церквах проводят по воскресениям, а также на второй день начала Пасхальных праздников.

Что еще интересного и познавательного можно узнать о храме Василия Блаженного на Красной площади в Москве, кроме видео:

Храм Василия Блаженного

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, в народе более известен как храм Василия Блаженного, входит в список главнейших достопримечательностей Москвы и России в целом.

Краткая история собора Василия Блаженного

В XVI веке на территории современного храма располагалась деревянная Троицкая церковь, которая еще упоминалась как «иерусалимская».

Возведение собора Василия Блаженного началось в 1555 году благодаря обету, данному Иваном Грозным. Царь торжественно пообещал, что в случае удачного завершения Казанского похода построит изумительный храм в память об этом событии.

После каждого удачного сражения рядом с Троицким храмом строилась деревянная церковь небольшого размера в честь того святого, которого чтили в день победного поединка.

После триумфального возвращения войска в столицу, Иван Грозный постановил на месте этих церквей возвести большое сооружение из кирпича и белого камня – собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву.

Объясняется название просто: именно в праздник Покрова была взята Казань. Что касается рва, то раньше там действительно находился оборонительный ров, тянувшийся вдоль Кремля со стороны главной площади. Сейчас его место занимает советский некрополь и Мавзолей Ленина.

Строительство Покровского собора завершено в 1561 году. В 1588 году прибавилась пристройка в честь московского юродивого Василия Блаженного.

Москвичи очень любили святого Василия, пророчества которого имели свойство сбываться, поэтому храм в честь Покрова Богоматери и доныне известен под именем блаженного, хотя ему посвящен лишь один из пределов собора.

Храм Василия Блаженного в Москве неоднократно достраивался и реставрировался, попадал под угрозу снесения, грабился и восстанавливался. После революции и до 1991 года функционировал исключительно как музей. Ныне же собор на Красной площади находится под совместным пользованием Государственного исторического музея и Русской Православной Церкви.

Кто построил храм Василия Блаженного

Доподлинно неизвестно, кто был архитектором Покровского собора и сколько их вообще было. Одна из версий утверждает, что его зодчие – некие Постник и Барма. Однако новейшие исследования стоят на том, что создатель проекта Иван Яковлевич Барма на прозвище Постник. Есть и третья версия об архитекторе собора Василия Блаженного в Москве, возможно это был неизвестный итальянский мастер, что и объясняет сочетание элементов исконно русской и западноевропейской архитектуры эпохи Ренессанса.

Архитектура собора на Красной площади

Если посмотреть с высоты на собор Василия Блаженного, то вид сверху напомнит восьмиконечную звезду, которая в Православии является символом Богородицы.

Храмы объединены двумя галереями. С запада к собору пристроены два крыльца, на которые ведут лестницы из белого камня. С северо-востока размещается десятый придел – церковь Василия Блаженного, в честь которой и утвердилось принятое в народе название известнейшего московского храма. Одиннадцатый придел – увенчанная восьмигранным шатром колокольня на юго-востоке здания.

Таким образом, несложно сделать вывод о количестве куполов на храме Василия Блаженного: их – одиннадцать.

Собор Василия Блаженного: интересные факты

Режим работы музея «Покровский собор»

Как музей собор Василия Блаженного в Москве открыт ежедневно.

Стоимость входного билета:

Экскурсии

В Покровском соборе туристы могут заказывать следующие экскурсии:

Количество участников – до 15 человек, длительность – 2–3 часа. Заказать экскурсию, узнать о ценах и условиях можно по телефону музея: 8(495) 698-33-04.

VIP-обслуживание: экскурсия «Покровский собор – жемчужина русской средневековой архитектуры» в неурочное время (до открытия музея или после его закрытия) в сопровождении гида-переводчика.

Стоимость: 1000 руб.

Количество участников: до 20 человек.

Изучая архитектуру российской столицы, не стоит также забывать о роскошном комплексе Большого театра, который является крупнейшим театром России, а также одним из самых значительных театров оперы и балета в мире.

Как добраться до храма Василия Блаженного

Адрес: Красная площадь, 2

История создания Храма Василия Блаженного

Храм Василия Блаженного является приделом собора Покрова Пресвятой Богородицы и входит в число восьми церквей, окружающих периметром центральный собор. Хотя официальное название святыни Русской православной церкви именно собор Покрова, для верующих людей и тех, кто интересуется религиозными архитектурными памятниками, он известен как храм Василия Блаженного. Понять символичность храма и его значение для России и русского народа можно, рассмотрев историю возникновения уникального собора и церквей при нем.

Предпосылки строительства собора

Храм Василия Блаженного не является первой постройкой религиозной святыни, возникшей в Москве в XVI веке. Изначально возводились деревянные церкви в честь святых или православных праздников, приходящихся на день какого-либо военного события на Казанской земле, когда царь Иван Грозный вел борьбу с татарским нашествием. Одно из великих сражений, случившееся 2 октября 1552 г., закончилось полной победой над Казанским ханством и присоединением земель города к православному городу Москве.

На эту дату (1 октября) приходится религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы, что и дало основание для строительства собора в память об окончательной победе, который был освящен в честь Покрова Богородицы. Но день самого похода и победы совпал с еще одним православным днем, — почитанием святых Киприана и Иустины.

По указу Ивана Грозного все походные церкви, возведенные на Красной площади ранее, и новый храм было решено объединить в собор, который должен стать каменным. Но по возвращении в Москву был построен деревянный собор с приделами в количестве семи штук. Он был освящен во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Только через год деревянные строения были разобраны и началось строительство каменного храма, но еще не имевшего ничего общего с именем Василия Блаженного.

Причины основания храма

Храм Василия Блаженного в числе других построек Покровского храма появился только в 1588 году и стал 9 церковью уникального памятника православной веры. Причинами возведения храма Василия Блаженного стали события, происходившие во времена правления Ивана Васильевича Грозного и его сына Федора Ивановича. Согласно легендам, Василий был юродивым и собирал милостыню на Красной площади, с чего кормился и жил. Одевался в лохмотья или совсем без одежды ходил даже в лютый мороз. Носил вериги, как символ покаяния и приношения себя в жертву ради Христа. Имел дар исцеления и предвидения, о чем также свидетельствуют различные легенды или описания его жития.

Иван Грозный относился к юродивому с особым уважением и после его смерти, дата которой двоякая (1552 или 1557 годы), было дано разрешение на захоронение тела у стен Покровского храма. Согласно летописным документам, через несколько лет после смерти Василия от его мощей было зафиксировано несколько исцелений, что послужило причиной над могилой Василия Блаженного возвести раку из драгоценного металла с дорогими камнями и построить церковь, которая была освящена в честь этого святого.

Царь Федор Иванович установил дату почитания имени Василия Блаженного — 2 августа, в день свершения чудесного исцеления.

В отличие от других церквей, входивших в ансамбль храмов Покрова Пресвятой Богородицы, храм Василия Блаженного являлся самостоятельным строением и имел отдельный вход.

Причинами строительства многопридельного храма являются две версии:

Независимо от того, какая идея стала причиной создания религиозной святыни, она является объектом уникальной православной архитектуры, которая до сих пор вызывает восхищение у людей.

Как строился собор: версии

О строительстве собора, в ансамбль строений которого входит храм Василия Блаженного, существует несколько версий, кто является архитектором проекта и как сложилась их судьба после окончания работы.

Две версии выдвигают авторами шедевра следующие имена: Постник и Барма. Путаница кроется в том, один ли это человек или два разных.

Официальной версией принято считать второе предположение, что архитекторов было двое.

Изменения в архитектуре и дизайне

Современный вид собора Василия Блаженного (официальное название собор Покрова Пресвятой Богородицы) во многом отличается от собора, построенного в середине XVI века. Изменения в стилистике и архитектуре происходили по причине частых пожаров и желании сделать собор более удобным в использовании.

Изначально внешний облик всех построек был строгим, но сразу же нарядным. Стены были расписаны фресками и рисунком, имитирующим кирпичную кладку, чтобы придать собору большую величавость.

Крылец у церквей не было. Храм Василия Блаженного на проекте не значился и не был построен одновременно с другими приделами. Колокольня стояла отдельно и имела иную форму.

Центральный собор в шатровом стиле, окруженный небольшими церквями в честь знаменательных дат Казанского похода, являлся своего рода мемориальным памятником и не требовал особого стиля.

До 1588 года собор не имел ни одного отапливаемого помещения, что исключало возможность проводить богослужения в холодный период. Храм Василия Блаженного стал первым отапливаемым объектом, что привлекало паломников и верующих круглый год в Московскую святыню. Храм работал круглосуточно и принимал на ночлег странствующих людей. Этот момент, возможно, послужил тому, что собор стал известным именно по наименованию храма Василия Блаженного, а не Покрова Пресвятой Богородицы.

Доработки XVI века

По причине частых пожаров в Москве, деревянные верхи церквей сгорали. В очередной раз было принято решение об изменении формы глав храма. Их сделали фигурными и обили железом.

Изнутри все помещения собора были объединены лабиринтами ходов, позволяющих служителями свободно перемещаться из одного помещения в другое. Площадь самих церквей была очень маленькая, что их сравнивали с клетушками. В большие праздники богослужения проводились на Красной площади, потому что ни одна церковь не могла вместить всех желающих.

Как изменился храм в XVII веке

Значительные изменения произошли только в XVII веке. К ансамблю собора добавилась шатровая колокольня в 1670 году. Собор получил новую раскраску в виде пестрого орнамента. К собору из восьми приделов и храма Василия Блаженного добавили еще несколько церквей, которые пришлось убрать с Красной площади по причине их ветхости. По описи ветхостей 1688 года есть информация, что к Покровскому собору было присоединено 20 престолов.

Помимо перенесения существующих церквей, в 1672 году был пристроен придел над могилой еще одного московского юродивого по имени Иоанн, который умер в 1589 году и был похоронен на территории собора.

К 1680 году собор значительно обновился за счет того, что деревянные галереи открытого типа были заменены кирпичными с закрытым верхом, что позволяло перемещаться по периметру собора в любую погоду и оградило церкви и храм Василия Блаженного от разрушения пожарами. Снаружи и внутри стены галереи и других помещений были расписаны травным орнаментом, что придало больше нарядности религиозной святыне.

Надписи о дате завершения реставрации (1683) нанесли на керамические изразцы и поместили на стены собора.

Пожар и восстановление

Троицкий пожар в Москве в 1737 году не обошел стороной храм, который сгорел почти на 100%. Но было принято решение о восстановлении храма. Работы по интерьеру и архитектуре собора были поручены Ивану Мичурину, который составил подробный план и описание Покровского собора на момент реставрации.

Новые работы по ремонту и изменению архитектуры собора проводились в 1784–1786 годах при содействии Екатерины Второй, которая выделила внушительные средства на обновление собора.

Попал под переделку и храм Василия Блаженного, который получил крытую паперть за счет упразднения престола Феодосиевской церкви с северного фасада Покровского собора.

В этот период экстерьер собора не имел ничего общего с современным видом, потому что не была под запретом уличная торговля. Книжные лавки и Яблочный ряд закрывали полностью стены собора. Только Александр Первый решил вопрос с неуместными постройками и преобразил территорию вокруг собора с помощью дикого камня и железной решетки.

XIX — начало XX века и их влияние

Очередные реставрационные работы проводились в храме в 1890 и в 1912 годах:

Основание музея в XIX–XX веках

Начало XX века ознаменовано для Покровского собора тем, что в 1918 году его взяли под охрану государства, как исторический объект национального и мирового масштаба. Службы в некоторых церквях полностью прекратились. Начался процесс перехода собора в статус музея.

В 1923 году в помещениях было решено разместить историко-архитектурный музей под руководством Е. И. Силина, который был научным сотрудником Государственного исторического музея.

В 1928 году собор Покрова Пресвятой Богородицы (в народе, Василия Блаженного) получил статус филиала Государственного исторического музея, который сохранился до настоящего времени.

До 1949 года в соборе велись исследовательские работы, которые открыли подземные лазы, соединяющие храм с Кремлем. Открылось функциональное значение некоторых комнат, разместившихся в подвальной части собора.

С 1991 года собор Василия Блаженного находится под совместным попечительством Государственного исторического музея и РПЦ.

Современное состояние храма

Сегодня собор полностью восстановлен и работает, совмещая в себе функции музея и места для совершения богослужений по воскресеньям и на Пасху.

В 2008 году Покровский собор получил статус одного из семи чудес России, а в 2017 году вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, являясь уникальным архитектурным памятником и гордостью русского православия.