Рассказ о христианских подвигах митрополита филиппа

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

16 ноября в 18.00 состоится вебинар на тему: «Сочинение по литературе в декабре»

Митрополит Филипп

Митрополит Филипп

Пример исторического портрета

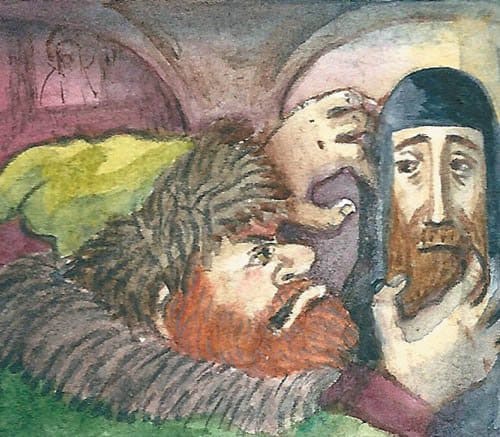

Митрополит Филипп отказывается благословить Ивана Грозного.

Гравюра с картины Пукирева В.В., 1875

Годы жизни : 1507-1569

Митрополит Филипп — один из главных святых русской православной церкви. Несмотря на то, что управлял он церковными делами России всего два года, однако имя Филиппа особо почитается на Руси православными. В чём причина такого уважении и почитания? Каковы основные направления его религиозной деятельности и их результаты?

Из биографии

Основные направления деятельности митрополита Филиппа и их результаты

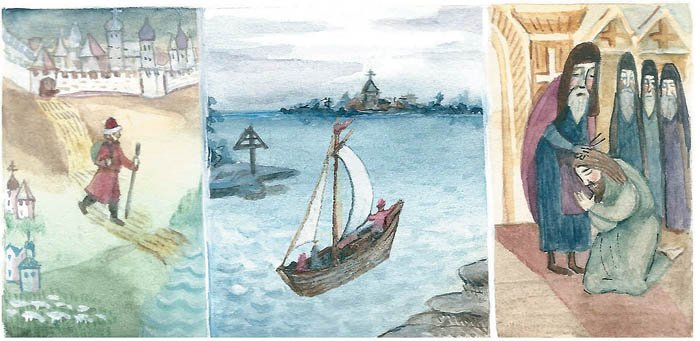

Став игуменом Соловецкого монастыря, Филипп проявил незаурядные административные способности: расширилась территория монастыря, были построены прекрасные Успенский и Спасо- Преображенский сборы. Многое он сделал для создания условий для просвещения монахов — при нём была создана огромная библиотека при монастыре. Но особое внимание Филипп уделял нравственности монахов, резко выступал против стяжательства, введя в монастыре строгий устав и требуя его исполнения.

Соловецкий монастырь стал не только духовным, но и промышленным центром Поморья: увеличилось число соляных варниц, начали добывать железную руду. Филиппу принадлежат даже несколько технических изобретений, облегчавших труд монахов. Монастырь вёл торговлю солью.

С 1566 года Филипп занимается духовными делами всей Русской православной церкви на посту митрополита всея Руси. Он, обладая способностями организатора, сумел соединить нестяжателей и иосифлян, конфликтовавших до этого.

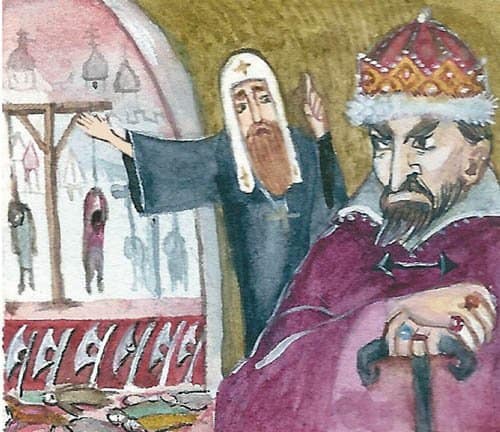

Другим направлением деятельности митрополита Филиппа было обличение несправедливости Ивана Грозного, его жестокости, выступление против попирания основ Церкви.

Деятельность Филиппа пришлась на трудные годы опричнины с её казнями, преследованиями, жестокостью. Митрополит Филипп всегда открыто выступал против такой несправедливости.

Так, летом 1566 года митрополит Филипп спас от расправы группу челобитчиков жаловавшихся царю на опричников. Частые прошения за осуждённых раздражали Ивана Грозного, и он запретил митрополиту простить за них.

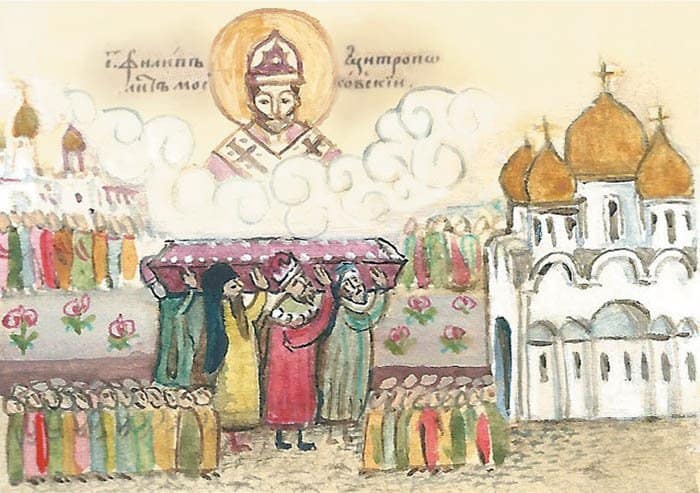

Сегодня мощи митрополита Филиппа покоятся в Успенском соборе Московского кремля, куда они были перенесены из Соловецкого монастыря( здесь они находились с 1591 года) патриархом Никоном в 1652 году.

Таким образом, митрополит Филипп — один из ярких религиозных деятелей России. Он снискал любовь и уважение народа нравственной стойкостью, верностью церковным заветам. Память о митрополите Филиппе свято хранят в России, о нём пишут книги, снимают фильмы, один из кораблей носит имя — » Святитель Филипп».

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Митрополит Филипп обличает Ивана Грозного. Я.П.Турлыгин (1857-1909)

«Митрополит Филипп и Малюта Скуратов» (Николай Неврев, 1898 год)

Святитель Филипп: митрополит, не испугавшийся Ивана Грозного

История в картинках

Поминовение святителя Филиппа связано с тем, что он был истинным пастырем, стоявшим за веру, не боясь ни поношений, ни самой смерти. Святитель Филипп родился в знатном семействе бояр Колычёвых. Он знал богатство и почести, но, достигнув 30 лет, решил посвятить себя монашеству.

Возглавив братию, Филипп привел хозяйство монастыря в идеальное состояние, устроил каменную пристань, был строгим, но справедливым пастырем. При нем на Соловках началось каменное строительство. Первый каменный храм Филипп освятил во имя Успения Пречистой Богородицы.

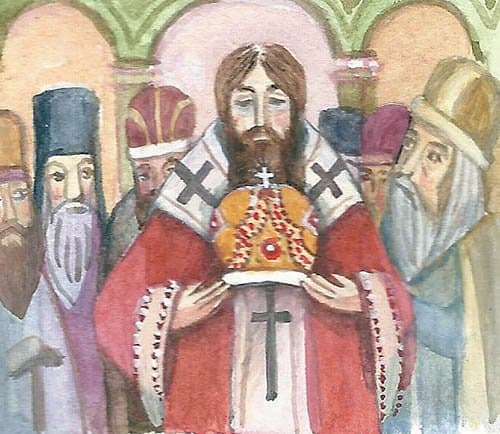

В 1566 году государь Иван Васильевич, получивший в русской истории прозвище Грозного, призвал благочестивого игумена в Москву. Там собор архиереев возвел его в сан митрополита — Филипп возглавил всю Русскую церковь.

В то время царь Иван IV создал опричнину, и опричники вершили бессудную расправу над теми, в ком видели врагов царя. Филипп увещевал Ивана IV ради Христа отказаться от пролития крови. Тот не соглашался. Тогда митрополит публично, в храме, отказал ему в благословении.

Филиппу угрожали расправой, но митрополит не благословлял царя, считая его жестокость нехристианской. Святитель стоял не против государя, а за веру. Его по ложным обвинениям свергли с митрополичьей кафедры, прилюдно сорвали с одежд знаки его сана и сослали в Отроч монастырь.

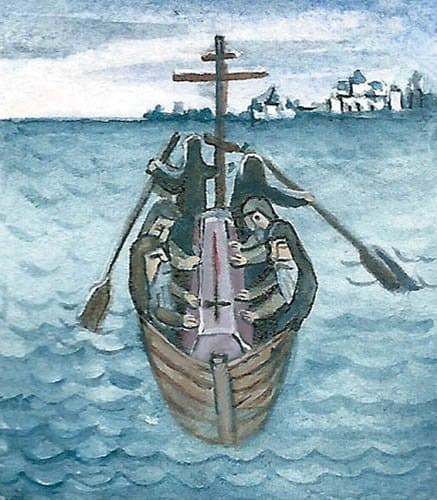

Филиппа, несмотря на царскую немилость, стали почитать как святого в Соловецком монастыре. Сын Ивана Грозного, царь Федор Иванович разрешил перевезти мощи Филиппа из Отроча монастыря на Соловки.

В 1652 году митрополит Новгородский Никон, будущий патриарх, отправился на Соловки. Там он прочитал монахам грамоту, где царь Алексей Михайлович за давно умершего царя Ивана IV молил Филиппа о прощении. Мощи Филиппа доставили в Москву. Народ и духовенство встречали их с радостью. Царь нес гроб вместе с архиереями. Мощи поместили в Успенском соборе Кремля. Филипп был прославлен как великий святой.

Подвиг святого митрополита

№3 (144)

В этой теме:

Полная готовность Храма Христа Спасителя

Чудо обретения мощей

22 января Патриарх Алексий II совершил Божественную Литургию в Успенском патриаршем соборе Кремля. Богослужение совершено по случаю дня памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца, святые мощи которого почивают в Успенском соборе.

Митрополит Филипп возглавлял Русскую Церковь очень недолго — всего три года, но это были годы, потребовавшие от него исповеднического подвига и каждодневной готовности к мученичеству за правду Христову. Первосвятительское служение митрополита Филиппа пришлось на годы опричнины, а его беззаконное низложение с митрополичьего престола и последовавшее вскоре убиение совершилось по личной злой воле московского царя Ивана IV.

Митрополит Филипп принадлежал к древнему боярскому роду Колычевых и был знаком с царем Иваном IV с ранних лет. Он родился в 1507 году и был старше царя на двадцать с лишним лет, но бояре Колычевы, среди которых было немало сверстников Ивана IV, долгое время были верными царскими слугами. Это обстоятельство, вероятно, сыграло решающую роль, когда царь именно из этого боярского рода выбрал преемника почившему в 1563 году митрополиту Московскому Макарию (в 1988 году причисленному Русской Православной Церковью к лику святых). Выбор царя пал на игумена Филиппа (Колычева).

Об этом игумене было известно, что он, оставив мир с открывавшимися перед ним благодаря высокородному происхождению великолепными возможностями на государевой службе, отправился в самый далекий из русских монастырей, основанный в самом суровом краю русской земли — в Соловецкую обитель, в которой принял монашество. Наставник монаха Филиппа, который был настоятелем Соловецкого монастыря, перед смертью объявил о своей воле видеть Филиппа новым настоятелем. Филипп отказывался, но потом был все же, после долгих уговоров, поставлен игуменом Соловецкого монастыря. При игумене Филиппе монастырь был благоукрашен и обустроен так, что стал одной из лучших святых обителей России. Игумен проявлял попечение не только о внешнем благоустроении монастыря, еще более его заботило духовное делание иноков, для возрастания в котором игумен благословил устроение в монастыре библиотеки духовных книг, а также пристально следил за организацией душепопечения в обители.

Отсюда, с Соловков, и был призван игумен Филипп к новому служению. В 1566 году игумен покидает возлюбленную обитель, чтобы возглавить всю Русскую Церковь. Это произошло через год после введения Иваном IV бессмысленной и жестокой политики опричнины, вошедшей в русскую историю как эпоха невиданных беззаконий и государственного террора. В качестве условия своего согласия на поставление в митрополита игумен Филипп требует прекращения царем разрушительной политики, отказа от опричнины. Царь отвечал вынужденным согласием. После первой совершенной им в сане митрополита Литургии святитель Филипп в Успенском соборе Кремля призвал в проповеди царя и его приближенных к решительному разрыву со всяким беззаконием и неправдой. Святитель говорил о том, что православному царю подобает быть милостивым отцом для своих подданных и не слушать льстецов и хулителей высокого царского христианского призвания. После этого на какое-то время в Москве воцарились тишина и мир.

Но это было ненадолго. Вскоре ужасом опричнины была потрясена вся русская земля, а старое боярство по воле царя было буквально потоплено в море крови. Бесчинства Ивана Грозного стали соединяться с полным безрассудством, крайней подозрительностью, вопиющей жестокостью. Из своего опричного войска царь создает своеобразную «монашескую общину»; облеченные им в подобие монашеских одежд опричники-«чернецы» наводили ужас на народ, не разбирая правых или виноватых.

В такой ситуации святитель Филипп решается на дерзновенное обличение нечестивого царя. В Крестопоклонную неделю (третье воскресенье Великого Поста) царь с опричниками вошел по обычаю в Успенский собор в начале литургии. Митрополит, как положено по уставу архиерейского богослужения, стоял в это время на кафедре в середине храма. Царь подошел к нему под благословение, но святитель, устремив взор на икону Спасителя, не замечал склонившегося в поклоне самодержца. Окружавшие царя бояре сказали святителю: «Владыко святый, царь просит твоего благословения». Ответ святителя Филиппа был духовным плодом всей его подвижнической христианской жизни. «Благочестивый царь, — отвечал святитель Филипп, — кому ты поревновал, исказив свой образ и служение таким образом? Мы, государь, приносим здесь Богу бескровную жертву, а за алтарем этого святого храма льется кровь неповинная. Хоть и почтен ты саном царским, но ты перстный человек, и Господь взыщет с тебя за все, что совершилось от твоей руки». Царь был в неистовой ярости, но по своему обыкновению, затаив злобу, отложил неизбежную кровавую развязку на время.

Летом того же года, на праздник Смоленской иконы Божией Матери, святитель Филипп служил в Новодевичьем монастыре. Во время крестного хода, при чтении Евангелия святитель заметил, что один из опричников не снял с головы свою татарскую тафью. Митрополит с неудовольствием указал на это царю, а опричник поспешил спрятать головной убор и обвинил святителя во лжи, сказанной якобы для того, чтобы посрамить царя перед народом. Царь разгневался и повелел предать святителя Филиппа ложному церковному суду.

Суд по наветам недоброжелателей святителя постановил лишить митрополита Филиппа священного сана и отправить в заточение в один из монастырей.

К сожалению, нечестивые лжесоборы — не редкость в церковной истории. Святитель Иоанн Златоуст, как многие другие исповедники веры Христовой, был извергнут из сана «законным» церковным Собором; канонические церковные прещения были наложены на преподобного Максима Исповедника, святителя Марка Эфесского, святителя Тихона Московского и многих других с полным, как казалось, соблюдением «процедуры», но соборный разум Церкви, прославившей всех их во святых, отверг деяния этих Соборов, признав их решения «яко не бывшими».

Во время последней литургии, которую святитель Филипп служил в Успенском соборе, царские слуги, прервав богослужение, сорвали с него епископские одежды и, переодев святителя в ветхую монашескую рясу, отправили его на дровнях в Богоявленский монастырь (ныне на его месте стоит храм Богоявления) на Никольской улице, а затем увезли из Москвы в Отроч-монастырь Тверской епархии.

Прославление святителя Филиппа в лике святых совершилось в царствование Алексея Михайловича, когда его мощи были перенесены в Успенский собор Кремля, а царь Алексей Михайлович в земном поклоне перед святыми мощами просил прощения у убиенного митрополита за все прошлые беззакония и грехи царской власти.

В Москве существует храм Святителя Филиппа Московского на проспекте Мира, где ныне открыто Сибирское подворье Русской Православной Церкви. Там служат приезжающие из сибирских епархий священнослужители. Придел святителя Филиппа и чтимая икона с частицей его святых мощей есть в храме Преображения Господня Патриаршего подворья в Переделкине. Переделкино было вотчиной бояр Колычевых, а будущий митрополит Филипп участвовал в строительстве переделкинского храма. Придел святителя Филиппа существовал также в храме Рождества Христова в Палашах (на углу Большого и Малого Палашевских переулков), разрушенном в 1936 году.

ФИЛИПП МОСКОВСКИЙ

Память 9 января перенесенная со дня кончины 23 декабря, 30 мая в память обретения мощей в 1646 году [1], 31 мая в память перенесения мощей на Соловки, 3 июля в память перенесения мощей в Москву, в Соборе Московских святителей, а также в Соборах Архангельских святых, Московских и Тверских святых

В миру Феодор, происходил из знатного боярского рода Колычевых, занимавших видное место в Боярской думе при дворе московских государей. Он родился в 1507 году. Его отец, Степан Иванович, «муж просвещенный и исполненный ратного духа», попечительно готовил сына к государственному служению. Благочестивая Варвара, мать Феодора, кончившая свои дни в иночестве с именем Варсонофия, сеяла в душе его семена искренней веры и глубокого благочестия. Юный Феодор Колычев прилежал к Священному Писанию и святоотеческим книгам, на которых зиждилось старинное русское просвещение, совершавшееся в Церкви и в духе Церкви. Великий князь Московский, Василий III Иоаннович, отец Иоанна Грозного, приблизил ко двору молодого Феодора, которого, однако, не манила придворная жизнь. Сознавая ее суетность и греховность, Феодор все глубже погружался в чтение книг и посещение храмов Божиих. Жизнь в Москве угнетала молодого подвижника, душа его жаждала иноческих подвигов и молитвенного уединения. Искренняя привязанность к нему юного княжича Иоанна, предвещавшая большое будущее на поприще государственного служения, не могла удержать в граде земном взыскующего Града Небесного.

Монашество

В воскресный день, 5 июня 1537 года, в храме, за Божественной литургией, Феодору особенно запали в душу слова Спасителя: «Никто не может работать двум господам» (Мф. 6, 24), решившие его дальнейшую судьбу. Усердно помолившись Московским чудотворцам, он, не прощаясь с родными, тайно, в одежде простолюдина покинул Москву и некоторое время укрывался от мира в деревне Хижи, близ Онежского озера, добывая пропитание пастушескими трудами. Жажда подвигов привела его в знаменитый Соловецкий монастырь на Белом море. Там он исполнял самые трудные послушания: рубил дрова, копал землю, работал на мельнице. После полутора лет искуса игумен Алексий, по желанию Феодора, постриг его, дав в иночестве имя Филипп и вручив в послушание старцу Ионе (Шамину), собеседнику преподобного Александра Свирского. Под руководством опытных старцев инок Филипп возрастает духовно, усиливает пост и молитву. Игумен Алексий посылает его на послушание в монастырскую кузницу, где святой Филипп с работой тяжелым молотом сочетает делание непрестанной молитвы. К началу службы в храме он всегда являлся первым и последним выходил из него. Трудился он и в хлебне, где смиренный подвижник был утешен небесным знамением. В обители показывали после образ Богоматери «Хлебенный», чрез который Заступница Небесная явила Свое благоволение смиренному Филиппу-хлебнику. По благословению игумена, святой Филипп некоторое время проводит в пустынном уединении, внимая себе и Богу.

Игумен Соловецкий

Для тайных молитвенных подвигов святой Филипп часто удалялся на безмолвие в глухое пустынное место, за две версты от монастыря, получившее впоследствии название Филипповой пустыни. Но Господь готовил святого угодника для иного служения и иного подвига. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил любивший его когда-то в отроческие годы Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в святителе Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святость митрополита, по мнению Грозного, должна была одним кротким духовным веянием укротить нечестие и злобу, гнездившуюся в Боярской думе. Выбор первосвятителя Русской Церкви казался ему наилучшим.

Митрополит Московский

Святитель долго отказывался возложить на себя великое бремя предстоятеля Русской Церкви. Духовной близости с Иоанном он не чувствовал. Он пытался убедить царя уничтожить опричнину, Грозный же старался доказать ему ее государственную необходимость. Наконец, Грозный царь и святой митрополит пришли к уговору, чтобы святому Филиппу не вмешиваться в дела опричнины и государственного управления, не уходить с метрополии в случаях, если царь не сможет исполнить его пожеланий, быть опорой и советником царя, как были опорой московских государей прежние митрополиты. 25 июля 1566 года свершилось посвящение святого Филиппа на кафедру Московских Святителей, к сонму которых предстояло ему вскоре присоединиться.

Но новая волна жесточайших казней, случившаяся в 1567-1568 годах, привела к решению святителя противостать Грозному.

Обличение Святителем царя

Церковный суд над Святителем

Заточение

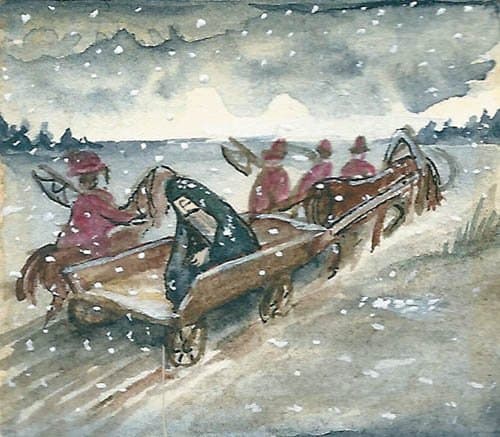

Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице, святого Филиппа заставили служить Литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую цепь. Наконец, отвезли в заточение в Тверской Отрочь монастырь.

Кончина

Почитание

В 1646 году Соловецкий игумен Илия получил грамоты от патриарха Иосифа и царя Алексея Михайловича с торжественным повелением открыть мощи святителя Филиппа. Мощи торжественно поставили в Спасо-Преображенском соборе монастыря. В 1652 году, 3 июля, по царскому указу состоялось перенесение мощей угодника Божия в Успенский собор Московского Кремля. В монастырь для этого прибыло посольство во главе с соловецким постриженником митрополитом Новгородским Никоном, будущим патриархом, который привёз грамоту, в которой царь, излагая свое пожелание видеть мощи святителя в Москве, просит у великого подвижника прощения своему предку. С 1660 года празднование памяти святого было перенесено на 9 января.

Критика житийной традиции

Известно, что соловецкое «Житие Митрополита Филиппа», лежащее в основе распространенных ныне версий жития святителя, было написано личными врагами святителя, которые за клевету на него были заточены царем на покаяние в Соловецкий монастырь. Так, один из ведущих специалистов-историков в области исследования источников XVI века, Р. Г. Скрынников указывает, что: «авторы его не были очевидцами описываемых событий, но использовали воспоминания живых свидетелей: «старца» Симеона (Семена Кобылина) и соловецких монахов, ездивших в Москву во время суда над Филиппом«. «Монахи, ездившие в Москву» были теми самыми, которые стали лжесвидетелями на суде против своего игумена. Их показания послужили единственным основанием для осуждения Собором митрополита Филиппа. «Старец» Симеон был приставом, которому было поручено охранять жизнь святителя в Отрочем монастыре и по чьей преступной халатности, согласно летописи Тверского Отроча монастыря, «святитель неизвестно кем был задушен в своей келье».

Святитель Димитрий Ростовский, который тщательнейшим образом изучил все имевшиеся факты и документы по данному вопросу, составил житие святого Филиппа где нигде не упоминается о том, что царь Иоанн Грозный как-либо причастен к кончине митрополита. В начале XX века профессора, участвовавшие в переводе Четьих Миней святителя Димитрия на русский язык, вместо жития Димитрия Ростовского вставили в русскоязычное издание дополненное Карамзиным «соловецкое житие».

Молитвы

Тропарь святителям Московским: Петру, Алексию, Ионе, Филиппу и Ермогену

Первопристольницы Российстии, / истинии хранителие апостольских преданий, / столпи непоколебимии, Православия наставницы, / Петре, Алексие, Ионо, Филиппе и Ермогене, / Владыку всех молите / мир вселенней даровати, / и душам нашим велию милость.

Тропарь Филиппу II, митр. Московскому и всея России чудотворцу

Первопрестольников преемниче, столпе Православия, / истины поборниче, новый исповедниче, святителю Филиппе, / положивый душу за паству твою. / Темже яко имея дерзновение ко Христу, / моли за град же и люди, чтущия достойно светлую память твою.

Тропарь на перенесение мощей

Радостный возсия день светлаго торжества: / днесь церковная расширяются недра, / приемлюще духовных даров неоскудеемо боготворное сокровище, / струю благодатей неисчерпаемую, / источника чудесем обильна, / чудотворивыя и священныя мощи твоя, / святителю Филиппе. / Темже моли прославившаго тя Дародателя Христа Бога / о воспевающих тя / и кланяющихся священным мощем твоим.

Митрополит Филипп 2 и Иван Грозный

Благочестива и драматична биография Митрополита Московского Филиппа, борца за правду в эпоху опричнины. Спасая русский народ, этот человек не убоялся самого Ивана Грозного. За свои выступления и призывы против жесткостей того времени Митрополит Филипп лишился сана, был отправлен в острог, а затем предательски убит.

Происхождение

Мирское имя и фамилия будущего святителя – Федор Колычев. Колычевы – знатный боярский род, известный еще с XIII в.

Отец Степан Иванович, любимый воевода царя Василия III, был честный, мужественный и праведный человек, отличавшийся милосердным нравом.

Жена его, Варвара, позже ушедшая в монастырь под именем Варсонофия, слыла очень набожной и доброй женщиной. В 1507 году она родила первенца, названного Федором. Мальчик рос здоровым, сильным. Родители воспитывали его в строгости, добре и благочестии.

Учеба

Школы в те времена были при церкви и учились там по церковным книгам. Когда мальчик немного вырос, он стал посещать церковную школу. Учиться он любил, был прилежным и послушным учеником.

Федор избегал шумных игр и не веселился с другими детьми, ему нравилось читать. Особенно этого чудесного ребенка привлекали книги Священного Писания, Жития святых, откуда он учился быть праведным.

Мирские занятия тоже не остались без внимания. Федор учился управлять хозяйством в родительском доме и в скором времени приобрел хороший опыт, что проявилось уже в позднее время, когда он образцово вел хозяйство в Соловках.

Все сыновья знатных бояр в то время определялись для высокой службы при царе в воинском или придворном чине. Но Федор этого не хотел, так как умом и сердцем тянулся к Божьему служению. Как и прежде, он целомудренно и скромно жил, избегал веселья в обществе сверстников, но охотно беседовал с пожилыми людьми. Юноша не по летам был степенным, благоразумным в любом деле, чем чрезвычайно радовал своих родителей.

Сближение с царем

Слухи о благонравном молодом человеке, который принадлежал боярскому сословию, проникли в царские покои. В это время Федору было 26 лет, а страной правил князь Василий. Однако на царскую службу юношу призвали только при Иване Грозном (25.08.1530–18.03.1584).

Добронравный юноша заслужил доверие малолетнего царя. Иван сильно привязался к Федору. Все окружающие считали, что Колычева ждет прекрасная придворная карьера, но его это не прельщало. Он стремился посвятить себя церкви и, приближаясь уже к 30 годам, даже не задумывался о женитьбе.

Что послужило толчком к отказу от мирской жизни?

И вот настало время, когда Федор был призван самим Богом к служению церкви. В малолетство Иоанна IV регентшей была мать царя, Елена Глинская (1508–1538), молодая и неопытная правительница. Бояре то и дело затевали смуты и раздоры. Фаворит Елены князь Телепнев-Оболенский в 1536 году рассорился с дядей царя, князем А. И. Старицким. Старицкий затеял восстание, к которому примкнули несколько представителей семьи Колычевых. После провала Андрей Иванович попал в тюрьму, где в течение года скончался, а всех последователей жестоко казнили.

Горе родных людей сильно подействовало на впечатлительного молодого человека. Он пожалел, что так долго служит при дворе, и принял решение уйти в монахи. Соловецкий остров – вот то место, куда тайно решил отправиться Федор, чтобы пройти обряд пострижения. Безутешные родители организовали розыск в Москве и окрестностях, но так и не узнали, куда пропал сын, поэтому признали его умершим. А он благополучно прибыл на остров и после благословения игумена Алексия стал готовиться к пострижению. Постриг совершился, когда Колычеву исполнилось 30 лет.

Соловецкий монастырь

Под именем Филипп Федор Колычев стал жить в Соловецком монастыре благочестиво и праведно. Наставник, старец Иона, видя примерность инока, сказал однажды, что именно этот человек станет настоятелем Соловецкого монастыря. Несколько лет Филипп жил в отшельничестве, в лесу.

Алексий уже состарился и с разрешения братии призвал Филиппа, чтобы передать ему наставничество. В 39-летнем возрасте Филиппа избрали игуменом Соловецкого монастыря.

Хорошие хозяйственные и организаторские способности помогли Филиппу усовершенствовать жизнь монастыря и всего Соловецкого края:

За несколько верст от обители была пустошь, куда иногда уходил Филипп, чтобы молиться. Это место считается святым и названо Филипповой пустынью.

Филипп 2 сделал много благих дел, так как обладал талантами не только в строительстве и ведении хозяйства. Им был написан «Устав о монастырском платье», где разъяснялось, какую обувь, одежду и в каком количестве должны иметь монахи. Также он был отличным оратором, в своих речах часто пользовался цитатами из византийских книг, в частности из «Поучений Агапита».

Митрополит Московский и всея Руси

Царь выражал надежды на то, что соловецкий пустынник, так полюбившийся Иоанну в детстве, станет помогать в правлении государством и окажется верным духовником и мудрым советником. Поэтому Иван Грозный остановил свой выбор на Филиппе в качестве первосвященника Русской церкви. Игумен долгое время не давал своего согласия, опасаясь столь великих почестей и большого бремени.

Царь уговорами и просьбами буквально заставил Филиппа принять сан митрополита Московского и всея Руси. В 1566 году состоялось рукоположение. На этом торжестве были все придворные и сам царь. Однако близость по духу между Иваном Грозным и новым митрополитом не получилась.

С годами Филипп стал строгим, непреклонным человеком и имел свое мнение насчет происходящих событий в стране. Видя беспредел опричников, Филипп написал письмо царю, где осудил действия царя и требовал соединения двух частей государства – земщины и опричнины. Царь считал опричнину своим личным делом и необходимостью для государства. Чтобы сохранить хорошие отношения, они договорились, что Филипп не будет вмешиваться в государственное управление, занимаясь только митрополией.

Противостояние

Море крови людской, пролившееся на Русь в 1567–1568 гг. по вине опричников и царской подозрительности, не оставило Филиппа безучастным. Он решил начать открытое противостояние и требовал, чтобы царь остановил бесчинства. Сначала святитель держал речь перед священнослужителями, где призывал их к самоотверженности, чтобы они не молчали и помогли образумить царя: «ваше молчание душу цареву в грех вводит». Но отклика он не увидел. Только один архиепископ Герман Казанский оказал поддержку Филиппу 2. Остальные же, испугавшись, стали действовать во вред митрополиту.

Помня уговор с царем, первосвященник сначала не стал открыто выступать против опричников и в своих посланиях Ивану Грозному писал о смирении и вразумлении. Но царю эти письма надоели. О митрополите он говорил «Филька», как будто Филипп был ничего не понимающим простачком, а послания называл филькиной грамотой. С тех пор это выражение сохранилось в значении отписка, канцелярская бумажка, безграмотная работа.

В марте 1568 года царь и опричники, облачившись в монашескую рясу, пришли «преклонить колена» в Успенский собор. Митрополит не выдержал и, отказавшись дать свое благословение царю, стал говорить о самоуправствах опричников и судьбе всего народа. Разгневанный Иван пригрозил Филиппу расправою: «Я был слишком мягок с вами!».

Церковный суд

Казни и преследования неугодных людей продолжились с большей силой. Иван IV уже решил, как поступит со слишком праведным первосвященником, соблюдая всё по канону. Бояре, собравшись на думном заседании, безропотно отдали владыку церкви под соборный суд.

На суде 4 ноября 1568 г. Филипп стоял в одеждах первосвященника. Зачитывались доносы, но очной ставки с теми, кто оклеветал митрополита, не было. Филиппу было предоставлено слово в свое оправдание, но он, понимая, что его гибель определена заранее, произнес: «Лучше умирать невинным мучеником, чем молча смотреть на бесчинства. Все присутствующие рано или поздно предстанут на суде Божьем».

Сняв с себя регалии митрополита, Филипп собирался уходить, но был остановлен царем. Иван Грозный велел осужденному дожидаться решения собора, забрать свои регалии и церковное облачение и отслужить обедню 8 ноября в день Архангела Михаила. Во время литургии шумно открылась дверь, и в Успенский собор ворвалась толпа опричников во главе с Алексеем Басмановым.

Все люди, находившиеся в соборе, с ужасом слушали зачитываемый вслух указ Ивана Грозного и соборное решение, где были прописаны все доносы на Филиппа. Затем опричники яростно сорвали одеяние с бывшего владыки, накинув на него рваную монашескую рясу. Филипп был спокоен, в этом и был смысл его нравственного подвига. Басманов и его приспешники вытолкали мученика из собора, нанося удары метлами по голове, кинули на дровни и повезли в монастырь Богоявления, всю дорогу избивая и бранясь.

Прихожане шли за дровнями, стараясь держаться подальше от опричников, молча сочувствуя и боясь что-либо предпринять. У ворот монастыря Филипп стал утешать свою паству, говоря, что все мучения принимает ради простых людей. Его заключили в обители, пытали, держали в колодках и цепях, впоследствии перевезли в Отроческий монастырь в Твери.

Николай Неврев «Митрополит Филипп и Малюта Скуратов». 1898 год

Мученическая смерть

Бывший владыка русской церкви находился в заключении уже год. Под конец 1569 г. государь пошел войной на Великий Новгород, дабы наказать за мнимое предательство. Приближаясь к тверским землям, царь припомнил опального первосвященника и отправил в Отроческий монастырь самого яростного опричника, Малюту Скуратова.

Скуратов, задушив мученика подушкой, вышел из кельи. Поднялся к игумену и стал жаловаться на монахов, что, якобы не уследили за узником, который скончался от душного воздуха в келье. По приказу Малюты вырыли глубокую яму за алтарем монастырской церкви и там схоронили бывшего первосвященника. Душегуб, скрыв убийство, поспешил уехать.

Почитание митрополита Филиппа

Через 20 лет в правление царя Федора иноки Соловецкого монастыря попросили выдать им тело мученика Филиппа. Раскопав могилу, люди пришли в изумление: мощи и одежду святого человека не затронул тлен, а воздух вокруг стал благоухать. Монахи забрали тело своего бывшего игумена и похоронили его под папертью собора Преображения в Соловецкой обители.

Царь Алексей Михайлович в 1652 году повелел перенести мощи Святого Филиппа в Москву. А в Мещанской слободе, где крестный ход встретил гроб, построили храм Святого Филиппа. Сейчас мощи находятся в Успенском соборе Московского Кремля.