Детям о Владимирской иконе Божией Матери

Пресвятая Богородица, спаси нас!

До середины ХII века она находилась в Константинополе, а затем император Феодосий прислал ее в подарок великому князю Юрию Долгорукому. Почитаемый образ Пресвятой Богородицы был помещен в монастыре в Вышгороде, близ Киева.

Благоверный князь Андрей Боголюбский взял эту икону с собой, отправляясь во Владимиро-Суздальскую землю. Вначале она находилась в основанном святым князем Андреем Боголюбском монастыре, а в 1160 году была перенесена в каменный Успенский храм во Владимире и стала именоваться Владимирской.

В истории Руси отмечены многие случаи заступления и помощи Богоматери народу русскому посредством Владимирской иконы. В память об этом установлены особые дни празднования ей:

3 июня

мы вспоминаем избавление Москвы от нашествия крымского хана Мехмет-гирея в 1521 году. Войско хана приблизилось к столице. Великий князь Василий готовил оборону. Но уже начиналась паника среди жителей и даже хотели выносить из Кремля, спасать святыни Успенского собора. Главной святыней была икона Владимирской Божией Матери.

Во время отступления Божия Матерь явилась одной слепой монахине и князю, повелев оставить икону в Кремле. В это время прискакали гонцы и сообщили, что войско хана ушло. Оно было устрашено видением небесного войска, возглавляемого Царицей Небесной.

6 июля

мы заступничество Божией Матери, бывшее в 1480 г. В русские земли вторгся хан Ахмат и направился к Москве. Навстречу ему вышел с войском великий князь Иоанн Третий. Войска встретились на реке Угре (Калужской области). Пресвятая Богородица повелела русским отойти от Угры. Татары, думая, что русские что-то задумали и заманивают их, в страхе бежали. В это время москвичи усердно молились перед иконой Владимирской Божией Матери.

8 сентября

— один из самых памятных дней. Шел 1395 год. Русь, положившая много жизней на Куликовом поле, не могла противостоять напору Тимура (Тамерлана), повелителя мира, как он себя называл. Хан шел с полчищами завоевателей, не встречая сопротивления, и уже дошел до Ельца (Липецкая область). Царица Небесная явилась захватчику и повелела уйти из России. Устрашенный видением, наутро он ушел.

Трижды в год установлено празднование иконе Владимирской Божией Матери. Но это не значит, что мы только три раза в год придем к этой иконе с молитвами. Каждый день обращаемся мы с мольбой о помощи к Царице Небесной, к Ее святым иконам. Среди них мы особо чтим иконы: Казанскую, Иверскую, Державную, Смоленскую, Тихвинскую и, конечно, Владимирскую.

Что такое икона и зачем она нужна?

Всем известно, что при посещении христианского храма верующие ставят свечи и молятся перед иконами.

Людям, не посвященным в религию, иногда кажется, что они возносят молитвы именно образу, нарисованному на полотне, но в действительности христиане воспринимают иконы как некое воображаемое окно, помогающее заглянуть в высший мир и обратиться непосредственно к Богу. Что же такое иконы на самом деле?

Что означает слово «икона»?

Термин «икона» связывают с древнегреческим словом εἰκών, означающим «изображение, образ». Самые первые иконы появились в христианстве во II столетии нашей эры и представляли собой живописные картины с изображением святых и библейских сцен.

Уже к IV веку ими украшали стены всех христианских церквей, хотя еще долгое время появлялись отрицательные высказывания в отношении такой практики. В VIII–IX столетиях в Византии даже существовало движение иконоборцев, не приветствовавших иконы, однако в 787 году догмат об иконопочитании был принят и окончательно утвержден на Вселенском соборе.

Что такое икона?

В широком смысле слова иконой называют изображение Господа, Христа, Богоматери и праведников, обладающее священным характером. Она является культовым предметом и используется в качестве средства познания Всевышнего и пути к объединению с Ним.

Иконы обычно можно увидеть в христианских храмах, причем в католицизме чаще встречаются скульптурные изображения, а в православии – живописные. Есть они и в буддизме, но носят название «танка» и выполняются на хлопчатобумажных или шелковых тканях.

В более узком понимании православные иконы – это изображения святых на твердой поверхности (чаще – на доске из липы), дополненные особыми знаками и надписями. Изготавливаются они по определенным иконописным канонам, то есть для того, чтобы изображение на доске стало иконой, оно должно быть освящено путем молитвы и окропления святой водой.

Многие старинные иконы, наравне с живописью, представляют не только духовную, но и высокую материальную ценность.

Какие бывают иконы?

Иконы различают по сюжетам, технике исполнения, масштабности и многим другим параметрам. В частности, по размеру известны такие изображения, как листоушка, пядница, осьмерик. По технике выделяют живописные, литые, вышитые, резные и типографские иконы.

Особняком стоят так называемые сводчатые алтари, представляющие собой конструкцию из нескольких образов с различными изображениями. Кроме того, иконы рассматривают в зависимости от школы живописи или конкретных иконописцев.

Так, в России хорошо известны образы Андрея Рублева и его учеников. Встречаются среди икон и чудотворные, история которых связана с какими-либо необычными явлениями – исцелением, мироточивостью, чудесным обретением.

Что такое мироточивая икона?

Мироточивые иконы относятся к числу наиболее почитаемых. От других образов они отличаются тем, что время от времени выделяют миро – маслянистое вещество с удивительным благоуханием. Верующие воспринимают его как настоящее чудо, а в храмы, где хранятся мироточивые иконы, стекаются тысячи паломников.

В разные времена такие образы существовали во многих уголках мира. Среди современных можно упомянуть Иверско-Монреальскую икону Божьей Матери. Создана она была в 1981 году на горе Афон и мироточила с 1982 по 1997 год. Ее возили по многим храмам Европы, а верующие собирали миро на ватки и рассказывали о чудесных случаях исцеления. В 1997 году иконописец Иосиф Муньос, возивший образ по храмам, был убит в Греции, сама же икона бесследно исчезла.

Зачем нужна икона?

Большинство верующих воспринимают икону как образно выраженную молитву. Она содействует обращению к Богу и может без слов сделать более близкими такие понятия, как истинность и духовность.

В иконах христианская церковь выражает свое учение и основные религиозные догматы, демонстрирует духовный опыт святых, посвятивших свою жизнь служению Господу.

На каждой иконе изображается не столько человек или предмет, сколько сама идея, внутренний смысл изображения, то есть образ праведников призван возводить мысли молящихся к божественному архетипу и воплощать в себе слово Божье.

Урок православия. Иконы Богородицы 4 класс

специалист в области арт-терапии

Описание презентации по отдельным слайдам:

Иконы Богородицы : Боголюбская Валаамская Иверская-Монреальская Касперовская Коневская Любичевская Максимовская Мирожская Муромская Оковецкая Прибавление ума Спорительница хлебов Толгская Трёх радостей Умиление (Серафимо- Дивеевская)

Боголюбская (Боголюбивая) икона Пресвятой Богородицы В 1157 году святой благоверный великий князь суздальский Андрей Юрьевич (Георгиевич) Долгорукий, один из первых собирателей и строителей Российской земли, нареченный за благочестие Боголюбским, покинул Вышгород (в окрестностях Киева, раздираемого в то время княжескими междоусобицами и народными волнениями, страдающего от нападений половцев) и направился на свою родину, в Ростово-Суздальскую землю. Там, на русском Севере, его трудами было заложено основание святой Руси — будущего Православного Московского царства. Святому князю Андрею сопутствовала чудотворная икона Божией Матери, написанная, по преданию, святым апостолом и евангелистом Лукой, нареченная впоследствии “Владимирской” и

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Валаамской” Афоном. У этих двух великих твердынь православного монашества много внешнего сходства: Валаам как и Афон, расположен на островной земле, состоит из множества скитов и отшельнических келий, представляя собою обетованную монашескую страну. Однако, Святая Гора Афон — есть удел Божией Матери на земле, а Валаам, может показаться, не запечатлен каким-то особым избранием Богородицы. Главный престол Валаама освящен в честь Преображения Господня, главные скиты — Воскресенский и Никольский. Сравнение с Афоном ограничивается будто только внешней стороной.

” Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Иверская Монреальская” икона была написана на Афоне в 1981 году греческим монахом с оригинала иконы Богоматери Вратарницы (первообраз). В 1982 году эту икону привез с Афона в Монреаль Иосиф Муньос Кортес. Иосиф (Хозе) Муньос Кортес, испанец по происхождению, принадлежал к благородному, знатному роду. Родители Иосифа были ревностными католиками. Как рассказывал о себе сам Иосиф, еще мальчиком с ранцем за спиной зашел он в православный храм, и с тех пор сердце его находилось там.

, Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Касперовской” икона была написана на Афоне в 1981 году греческим монахом с оригинала иконы Богоматери Вратарницы (первообраз). В 1982 году эту икону привез с Афона в Монреаль Иосиф Муньос Кортес. Иосиф (Хозе) Муньос Кортес, испанец по происхождению, принадлежал к благородному, знатному роду. Родители Иосифа были ревностными католиками. Как рассказывал о себе сам Иосиф, еще мальчиком с ранцем за спиной зашел он в православный храм, и с тех пор сердце его находилось там. Православие принял в четырнадцать лет; семья с пониманием отнеслась к выбору Иосифа. Иосиф Муньос Кортес был иконописцем, учеником Николая Шелихова, преподавал в Монреальском университете историю искусств. Посещение Святой Горы Афон в 1982 году перевернуло всю жизнь Иосифа. Вот как это было. Рассказывает Иосиф Муньос.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Коневской” (память 10 июля по старому стилю) Икона сия принесена с Афонской горы в Россию преподобным Арсением Коневским, чудотворцем, в 1393 году. Она находилась в мужском Коневском монастыре, устроенном на одном из островов Ладожского озера Санкт-Петербургской губернии. Преподобный Арсений, пробывши на Афоне три года, вознамерился возвратиться в свое отечество. Преподобный Иоанн Зидон, игумен одного из Афонских монастырей, благословил его иконою Пресвятой Богородицы и предрек основание им обители. С этою драгоценною святынею Арсений возвратился в Россию в 1393 году.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Любечская” (память 7 мая по старому стилю) “Любечская” икона получила свое наименование от местечка Любеч Черниговской губернии. По преданию, ее явление относится к XI веку. С давних пор она прославилась своими чудесами, о которых говорит св. Димитрий Ростовский. В XVII столетии, при киевском митрополите Сильвестре Коссове, эта чудотворная икона была отправлена в Киев, так как около 1653 года ожидалось нападение поляков на Любеч. В 1701 году она была обновлена в Киеве, а потом возвращена в Любеч по просьбе местных жителей и доставлена в заново отстроенный храм Воскресения Христова, где находится и сегодня. Драгоценный киот для этой иконы сделал генерал-майор Милорадович, муж Софии Семеновны, урожденной Полуботок. Кроме того, усердием жителей местечка Любеч в 1874 году икона была украшена серебряною ризою весом в 20 фунтов, весьма художественной работы.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Максимовской” (память 18 апреля по старому стилю) Пресвятую Богородицу во весь рост и пред Нею на коленях стоящего митрополита Максима и принимающего из пречистых Ее рук омофор. Икона сия, имеющая в длину 2 аршина 4 вершка, а в ширину 1 аршин 1 вершок, украшена серебряною чеканною, позолоченною ризою с жемчужным убрусом. На иконе находится следующая надпись: “Сей святый и чудотворный образ Пресвятыя Богородицы написан бысть в лето 6807 (1299 г.) по видению Максима митрополита Владимирского и всея России чудотворца, родом грека, по пришествию его из Киева во Владимир, когда он от путнага шествия в келии своей мала уснув, абие видит, аки яве свет велик и необычен, и в том свете явися ему Пречистая Дева Богородица, держащи на руке Предвечного Младенца и глаголя: “Рабе мой, Максим, добре пришел еси семо посетити град мой, — и подаде ему омофор, глаголя: — Прими сей омофор и паси во граде моем словесныя овцы”.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Мирожской” (память 24 сентября по старому стилю) Мирожи, находится Спасский мужской монастырь, основанный в 1156 г. В нем есть чудотворная икона Знамения Богородицы Мирожской. Пресвятая Богородица изображена на ней во весь рост стоящею; по правую руку в молитвенном виде изображен благоверный князь Псковский Довмонт, во святом крещении Тимофей, а по левую в том же виде супруга его, княгиня Мария Дмитриевна. Икона сия прославилась в 1567 году 24 сентября чудесным излиянием слез и другими чудотворениями во время морового поветрия, бывшего в Пскове при царе Иоанне IV Васильевиче. С тех пор в честь Мирожской иконы Богородицы составлена особенная церковная служба, которая и напечатана в 1666 г.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Оковецкой” (память 11 июля по старому стилю) Западной Двины, с давних пор находился дремучий Оковский (Оковецкий) лес, известный лихими разбойниками. Именно здесь, в 1539 году, на берегу реки Пырышни, на стволе высокого дерева, двумя ворами была обнаружена, ставшая в короткий срок известной, благодаря много-численным исцелениям, Оковецкая икона Божией Матери. По указу царя Ивана Грозного икона была доставлена в Москву, а через несколько лет, снова возвращена в Оковцы, где на месте явления чудотворного образа был построен храм во имя иконы Божией Матери Одигитрии, с приделом святителя Николая Чудотворца. Причем в качестве престолов использованы пни вековых деревьев, на которых висели чудотворная икона и крест. Нынешний храм полуразрушен, но и сегодня размеры руин вызывают представление о том, какое огромное количество паломников приезжало на ежегодные празднества, в честь чудесной иконы и целебного источника открывшегося в двух верстах выше по течению Пырышни.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Прибавление ума” (Подательница Ума) (память 15 августа по старому стилю) Происхождением своим первая, очень древняя икона Прибавление, или Подательница ума, обязана глубоко религиозному верованию православных в Пресвятую Деву как ходатаицу пред Богом и Сыном своим о даровании людям благ духовных и вещественных, между которыми озарение ума и сердца Божественною Истиною занимает главное место. Мысль эту в полноте выражает икона Св. Софии — Премудрости Божией, тогда как икона Прибавление ума, по отношению к самому человеку, указывает на молитву о прибавлении ума для тех, кто не имеет его или наделен им скудно. Родители, замечающие в детях своих скудоумие в усвоении начальных оснований веры и грамотности, обращаются с молитвою к Пресвятой Богородице и Божественному Младенцу Иисусу Христу, как источнику мудрости и разума, и мол прибавлении ума их детям. Изображение этой иконы соответствует

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Спорительница хлебов” (память 15 октября по старому стилю) На иконе Божия Матерь изображена сидящей на облаках. Ее руки распростерты на благословение. Внизу — сжатое поле, а на нем среди трав и цветов — снопы ржи. Старец Амвросий указывал этим празднованием, что пресвятая Богородица — “Помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного”. Фотоснимки с этой иконы старец раздавал и рассылал своим духовным детям. Для пения акафиста перед святым образом старец составил припев: “Радуйся. Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое!” От этой иконы неоднократно были засвидетельствованы различные чудеса. Особенно ей молятся об урожае во время голода и о прекращении засухи.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Толгской” (память 8 августа по старому стилю) В 1314 году, когда Ярославлем владел Давид Феодорович, эта икона явилась при выдающихся обстоятельствах. Епископ Ярославский Прохор проводил объезд своей епархии. За семь верст от Ярославля он приказал пристать к правому возвышенному берегу реки. Проснувшись в полночь, он был поражен ярким светом. На противоположном берегу, где в Волгу впадает река Толга, он увидел огненный столп и идущий к нему через всю реку мост. Помолившись Богу, он пошел по этому мосту. Перейдя на ту сторону реки, епископ увидел икону Пречистой Девы с Младенцем. Икона стояла высоко над землей, что ее нельзя было достать руками.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Трех Радостей” (память 26 декабря по старому стилю) Чудотворная икона Трех Радостей находилась в Москве на Покровке в церкви Св. Троицы на Грязях. На этой иконе вместе с Младенцем Иисусом изображен и младенец Иоанн Креститель.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая “Умиление” Серафимо-Дивеевская (память 28 июля по старому стилю) Икона Божией Матери “Умиление”, Серафимо-Дивеевская, находилась до революции в храме во имя Живоначальной Троицы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Богоматерь на этой иконе изображена в полурост, с крестообразно сложенными на груди руками, без Богомладенца; икона была написана на полотне, натянутом на кипарисную доску. Перед этой иконой молился и скончался преподобный Серафим, Саровский чудотворец. С великим благоговением и почтением относились к иконе и сестры Дивеевской обители после смерти старца Серафима. Сведения о явлении иконы, месте и времени ее написания не уточнены.

Что такое икона и как относиться к священным изображениям

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Икона – от греческого слова «образ». Так же многозначна и многозначительна, как это слово и роль иконы в жизни православного человека.

Первые изображения

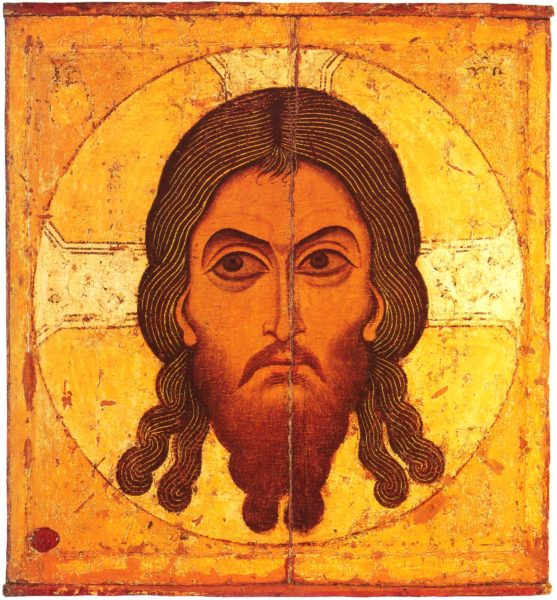

Есть церковное предание о появлении самой первой иконы. Одному восточному царю очень хотелось иметь изображение Христа, и он послал к Нему своего придворного художника. Однако, как ни бился тот, ему не удавалось передать черты лица Спасителя. Тогда Христос сжалился над живописцем. Умывшись, Он вытер лицо куском полотна, и передал это полотно, на котором запечатлелся Его лик, художнику. Так возникло известное всем изображение Христа, которое называют «Спас Нерукотворный» (иначе – «Спас Мокрая брада», поскольку борода и волосы на этом образе прямые, будто мокрые).

Спас Нерукотворный

Двусторонняя выносная икона

Школа или худ. центр: Новгород

Вторая половина XII в.

Onasch 1961: XII в.

Антонова, Мнева 1963: Середина XII в.

Лазарев 1969: 1130–1190-е годы

Новгородская икона 1983: Конец XII — начало XIII вв.

Лазарев 1986: XII в.

ГТГ 1995: Вторая половина XII в.

Лазарев 2000/1: Вторая половина XII в.

Иконы Успенского собора 2007: Вторая половина XII в.

Eastmond 2013: Ок. 1200 г.

77 × 71 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Инв. 14245

Другое предание о появлении изображения Спасителя, повествует, что оно возникло на плате, которым добрые женщины утерли лицо Христу, когда он шел на Голгофу, изнывая под тяжестью креста.

Полезные материалы

Первая рукотворная икона принадлежит кисти одного из семидесяти апостолов, евангелиста Луки. Это изображение Богородицы. Считают, что он так же был автором изображений апостолов Петра и Павла.

Иконопись складывалась постепенно. Для поздней античности характерны изображения Христа в виде символов – агнца, чаши, книги или рыбы. Иногда Христа рисовали в виде молодого безбородого мужчины с ягненком на плечах – широко известный сюжет, получивший название «Пастырь добрый».

Однако постепенно, в восточной части Римской империи, позднее получившей название Византийской, стал складываться тип изображений, который мы сегодня твердо ассоциируем с иконописью. Техника исполнения ранних икон была разной. Это и энкаустика – письмо горячими восковыми красками, которые остывая, давали удивительный эффект «живости» изображения, и мозаики.

Самые древние дошедшие до нас образы относятся к IV веку. Это, в числе прочего, знаменитое изображение Христа из Синайского монастыря святой Екатерины. Позднее, после III Вселенского Собора, догматически закрепившего почитание Девы Марии, стали появляться изображения Богородицы, а еще позднее — святых.

В соответствии с классификацией по «объятности», то есть, по тому, в каком масштабе присутствуют на них фигуры, коны бывают:

Классификация по сюжету:

Существует и деление образов по тому, сколько на них персонажей и композиций. В этом случае мы говорим об одно-, двух-, трех- и более частных иконах. К числу таких «многочастных» икон относятся «жития с клеймами». В центре можно видеть образ какого-нибудь святого, а вокруг, в «клеймах» помещены более мелкие изображения различных сцен из его жития.

Существует различие и по стилистике. Сложилось множество стилей иконописи: византийский, новогородский, ростовский, строгановский, московский и т.п. Кроме того, в искусствоведении иконы делят и по школам (мастерским): школа (мастерская) Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия.

По технике исполнения иконы делят на:

В зависимости от места расположения, различают:

Храмовые иконы, в свою очередь, бывают иконостасные, заамвонные, алтарные, выносные (те, которые выносят на крестный ход).

Кроме того, иконы бывают чудотворными, то есть, такими, которые отмечены известными и описанными благодатными свойствами, чудесами. Таким чудом может стать необычайное появление иконы, ее чудесное обретение. Такие иконы называют явленными. Если икона отмечена случаями исцелений, то она — целительная. Если выделяет миро, то — мироточивая.

Отличительные особенности

Икона, хоть и относима в искусствоведении к произведениям изобразительного искусства, не то же, что картина. Например, «Явление Христа народу» Иванова нельзя считать иконой, несмотря на то, что повествует это полотно о Евангельском событии. И тем более, нельзя отнести к иконам многочисленных Мадонн итальянских мастеров.

И, наконец, самое главное отличие иконы от картины – следование канону. Живописец пишет в соответствии со вкусами, мировоззрением эпохи, своим личным видением. Иконописец следует канону, сложившемуся много веков назад.

В чем же заключается иконописный канон? В следующих особенностях.

Условность и символичность изображения.

На иконах мы не видим реальных предметов нашего мира, все изображения выглядят символичными и как бы не имеют веса. Фигуры бесплотны, под складками одеяний не чувствуется тел, пропорции кажутся слегка неестественными, вытянутыми. Таким образом иконописец достигает «умаления» телесного и выдвижения на первое место духовного.

Перспектива.

Иконы пишутся по принципу обратной перспективы, точка схода (так художники называют место, где условные параллельные линии для глаз наблюдателя, удаляясь, собираются в пучок) находится не у горизонта, а на уровне глаз молящегося перед образом. Таким образом достигается эффект схождения в наш тварный мир мира горнего, вечного.

Свет.

На картинах искусных живописцев мы видим игру светотени, и всегда можем определить, где находится источник света, даже если он и не изображен на полотне. На иконах свет изливается от самих фигур, ликов, он разлит по всему пространству, это золотое свечение, которое не может иметь земного происхождения.

Цвет.

Одеяния и вообще все предметы на иконах имеют символический цвет. В красном предстают мученики за веру, голубой характерен для покрывала Богородицы, черным изображаются приспешники Князя тьмы, и так далее.

Время.

На живописных полотнах художник изображает некий конкретный момент, временной отрезок. На иконах нет времени. Иногда на одной иконе можно видеть написанные рядом события, которые случились раньше или позже друг друга. На иконах все происходит вне рамок привычного нам течения часов и дней, евангельская, священная история – это не события давно ушедших времен, а то, что происходит ежечасно и всегда.

Написанный по всем канонам образ следует освятить, подтверждая его каноничность. Только после чина освящения икона может служить своей непосредственной цели – быть орудием спасения души через молитву.

О почитании икон

Довольно распространено заблуждение, что православные люди молятся иконам. Правильно говорить: молятся перед образами. Икона не идол, а образ Спасителя, Богородицы или кого-то из святых.

В первые века христианство было еще в некотором смысле во власти древнееврейской традиции, запрещавшей изображение (создание идола) Божества. Когда возник ислам, объявивший о своей борьбе с идолопоклонничеством, он стал одной из причин возникновения в высших кругах Константинополя некоего духовного кризиса, выразившегося в ереси иконоборчества.

Это было в VIII веке при императорах Льве Исавре и его сыне Константине с говорящим прозвищем Копроним. Они и приближенные к ним представители духовенства объявили почитание икон идолопоклонничеством и попытались запретить и уничтожить все иконы в империи. Ересь была преодолена, о чем нам ежегодно в первую неделю Великого поста напоминает праздник Торжества Православия.

Доводы иконобрцев основаны, прежде всего, на ветхозаветном запрете изображать Божество, в чем они видят создание кумира (идола). Это заблуждение. Поскольку Бог воплотился через Марию Деву и вочеловечился, как гласит символ веры, он приобрел земные черты, стал человеком, а, значит, Его стало возможно изобразить. В еще большей мере это касается Богородицы и святых.

Кроме того, православный христианин молится отнюдь не иконе – доске, покрытой левкасом и темперными красками – а образу, который на этой иконе запечатлен. Икона для него как окно в иной, горний мир, возможность сконцентрироваться на молитве, отрешится от всего суетного и земного. Не случайно иконы называли «Библией для неграмотных».

Рассматривая образа, узнавая их сюжеты, персонажей, не умевшие читать простые прихожане проникались молитвенным настроением, уходя от повседневности.

Тем не менее, в наши дни распространено немало суеверий, связанных с иконами, и, по сути, ставящими иконы в один ряд с идолами. Вот некоторые из них:

Церковь не одобряет суеверий и поверий в этом роде, подчеркивая, что иконы – не амулеты, обладающие магической силой. В молитве на освящение иконы говорится:

В этих словах – вся суть православного отношения к иконам. Почитание икон диктует человеку и особое отношение к ним. В каждом православном доме должны быть образа. Но недопустимо размещать их на книжной полке среди книг, косметики, статуэток и прочего. Для икон должен быть обустроен домашний иконостас, перед которым может собраться вся семья.

Иконы нельзя пачкать, ломать их, использовать не по назначению. Если икона пришла в полную ветхость и ее никак нельзя восстановить, то ее следует сжечь, а пепел закопать в чистом месте, где-нибудь на природе.

Переезжая в новое жилище, верующий в первую очередь заберет и иконы.

Иконописание за века своего существования стало одной из важнейших составляющих православия, наложившей свой отпечаток на все аспекты религиозной жизни нашего народа.