Как одевались древние славяне?

На Руси одежда была неотъемлемым атрибутом быта: суровый климат диктовал свои условия выживания. Первобытные люди кутались в шкуры животных. Позже из обработанного меха начали шить верхнюю одежду. В 7 веке для начали ткать полотно, для его изготовления использовали лен и коноплю. Еще один сырьем для изготовления одежды была овечья шерсть, ее пряли на веретенах. Ткачество и сучение шерсти было одним из основных занятие девушек и женщин.

Женская одежда на Руси

Одежда древней Руси легла в основу национального русского костюма. Крой одежды отличался простотой и лаконичностью. Крестьяне изготавливали одежду из домотканых тканей, а знатные дамы предпочитали заморский шелк.

Женщины на руси одевались просто: длинная рубаха из холста порой доходившая до голени, рукава непременно длинные. Сорочку принято было украшать вышивкой около круглого ворота. Узоры и орнаменты вышивки отличались в каждом регионе Руси, самые популярные цвета орнаментов — красный и синий. Поверх сорочки надевали запону, внешне она походила на широкую ленту с вырезом для головы. Запона прикрывала спину и грудь женщины. Замужние дамы поверх сорочки надевали поневу — аналог современной юбки с завязкой на талии, голову покрывали платком — повойником.

На зиму шили кожухи — национальная одежда из шкуры животного вывернутого мехом внутрь. Второй зимней одеждой был тулуп, шили его из овечьей шерсти.

Одежда крестьян и высшего сословия шилась по аналогичной схеме. Отличие было лишь в материале и отделке. Богатым женщинам были доступны костяные пуговицы, броши, атласные ленты. Зимнюю одежду шили из меха пушных зверей — лиса, бобер, песец. Шубы стоили очень дорого и позволить их себе могли лишь титулованные особы.

Мужская одежда на Руси

Мужчины, как и женщины, носили рубахи. Кроили их на запах или из цельнокроеного полотна. Ворота на рубахе не было, а горловину нарядной рубахи украшали полоской вышитого орнамента. Штаны шили очень широкими, как шаровары, их подпоясывали на талии, щиколотках и под коленом, для этого использовали тесьму или железные ободки, что практичнее.

Штанины использовали как карманы. Мужчины высшего сословия носили две пары штанов, одни исподние, и вторые шаровары. В 12 веке в моду вошли косоворотки. Зимой мужчины так же как и женщины носили тулупы и кожухи.

Свадебные русские наряды

Одежда на свадьбу имела сакральный смысл. Белое венчальное платье вошло в моду в 17 веке, а до того венчальное платье старались украсить большим количеством красной вышивки. Красный цвет на Руси ассоциировался с красотой, богатством и плодородием. Вышивать свадебные рубахи начинали задолго до торжества. Юная невеста могла корпеть над вышивкой не один месяц. Помимо рубахи на невесту надевали сарафан, а на голову ленты украшенные бисером. Чем больше было украшений на наряде, тем выше в обществе была семья невесты. Зимой обязательно надевали меховую шубу.

Наряд жениха был скромнее — рубаха из отбеленного льна с вышивкой и штаны. В карман на удачу клали ситцевый платок. В разных частях Руси использовали уникальные детали в костюмах жениха и невесты. Отличались не только узоры вышивки, но и цветовая гамма костюмов, качество ткани, ее цвет.

Древнерусская одежда мужчин и женщин :описание и основные особенности

Мода на одежду в Древней Руси значительно отличалась от современной.

Создателей одежды на Руси называли мастерами-кузнецами. Они постоянно придумывали новые виды одеяния, украшения для головных уборов, делали выкройки, украшали. Одежда делилась в зависимости от статуса человека. Древнерусский народ считал, что одежда защищает от злых духов, темных сил, потому что обладает особой силой. Поэтому %древнерусские наряды% имели вышивку в виде Свастики, Инглии, вышивалась деревянной иглой и льняными нитками.

Верхняя одежда

Верхняя древнерусская одежда мужчин называлась свитой. Это был длинный до икр кафтан разного цвета: красный, коричневый, бежевый, рыжий. Свита не должна была прикрывать сапоги и мешать при ходьбе. Главное, что было важно для славян в одежде – удобство, практичность, тепло. В зависимости от материального положения выбиралась ткань кафтана. Князья носили теплые, с меховым воротом и вышивкой свиты.

Из меха предпочитали овчину, бобра, кролика, лисицу, песца.Воротник был небольшой, едва прикрывая шею. В основном меховой воротник предпочитали класть на плечи. Присутствовало много пуговиц, от восьми до двенадцати.Крестьяне, рабочие надевали простые платья, на которых были только пуговицы. В холодную зиму кафтан согревал, потому что работать приходилось на улице целый день.

На плечи накидывали длинную плащевидную накидку, которая представляла собой кусок льняной ткани. Накидка была без рукавов. Это было своеобразной модой на Древней Руси. Носили накидку поверх свиты, шубы мужчины, дети и женщины разных слоев населения.Отличалась накидка покроем, качеством материала.Славянская зимняя одежда чаще всего шилась из кожуха, то есть из шкуры, меха и кожи животного. Если это был лен, то его сначала нужно было вырастить, собрать урожай, перемолоть и соткать нитки, ткань. Славяне старались быть максимально близко с природой.

Славянский костюм женский

Как и сейчас, древнерусские женщины и девушки любили одеваться красиво. В женской одежде отдавали предпочтение мелким деталям и вышивке. Она была вышита по подолу, на рукавах, вокруг горловины. Боярыни, княгини носили богатые платья с вшитыми металлическими пластинами, крестьянки носили простую льняную рубаху с пояском. Женский костюм был не только теплым, но и показывал статус женщины. Ткань для платья, костюма всегда выбиралась льняная, а узоры вышивались исключительно красными нитками, потому что красный цвет у славян символизировал здоровье, плодородие, огонь, тепло, защиту.

Женский костюм был длинным, ниже колена, с длинными рукавами. Делился костюм на верхнюю и нижнюю рубаху. Выкройка костюма была простая: крестообразная, прямая.Платья были повседневные, праздничные, свадебные.У молодых девушек древнерусский костюм женский дополнялся запоной. Запона – большой кусок ткани с вырезом посередине. Надевали его через голову поверх рубахи. Затем обязательно подпоясывалась.Главными элементами женской древнерусской одежды были красиво вышитые орнаменты, которые девушки вышивали сами, или доверяли дело специалисту-ремесленнику.

Древнерусский мужской костюм

Мужчины Древней Руси предпочитали носить шерстяные вещи, которые запахивалась. Поверх надевался кожаный ремень. Ткань шерстяная крупной вязки. Штаны были широкие, подвязывались на поясе, на коленях и на щиколотках. Отдавали предпочтение шерстяным и холщовым штанам.Князья и бояре носили по двое штанов.Шили одежду специалисты-ремесленники. Но большая часть населения, в том числе и зажиточная шили сами. Ворот мужского древнерусского костюма всегда был низкий. Крой рубахи у всех был одинаков. Будь то князь или крестьянин. Отличало древнерусский мужской костюм разных слоев качество ткани,наличие украшений и количество надеваемых рубах.

В поясе всегда прикреплялась калята. Раньше так называли кошелек для денег.

Древнерусские головные уборы

Мужские головные уборы

Народ на Древней Руси отдавал предпочтение шапкам. Меховые, валяные, плетеные разных фасонов.

Обычно это были круглые шапки с меховым ободком. Мех использовали любой: овечий, лисий, песцовый. Помимо шапок носили ободки, повязки и войлочные колпаки.

Князья носили соболиные тюбетейки. В них было очень тепло, особенно при долгих походах и во время сражений.

Женские головные уборы

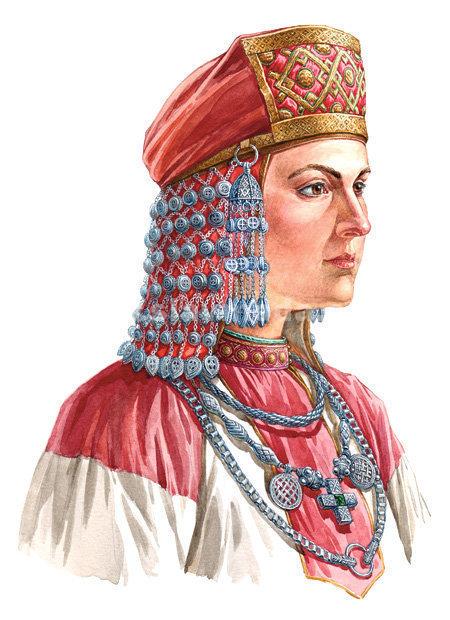

Головные уборы так же как и древнерусская женская одежд% были разнообразны, красочны и зависили от статуса и материального положения древнерусской дамы.Женщины на Древней Руси предпочитали головные повязки с вшитыми камнями, атласными лентами.

Молодые незамужние девушки могли позволить себе ходить без головного убора. Распускали локоны или заплетали волосы в косу, надевая лишь ленту вокруг головы.Замужние дамы всегда выходили на улицу в головной уборе. Это считалось обязательным условием. Покрывали голову большим разноцветным платком. Он был настолько большой, что мог спускаться до пят.

В холодную зиму носили круглые шапки с пушистым мехом. Славянки любили украшать шапки камнями, узорами. Поверх шапки надевали длинный красивый платок.В помещении, церкви, гостях, женщины не снимали головный убор. Мужчины должны были обязательно снимать шапку, тюбетейку.

Крестьянская одежда на Руси

Крестьяне носили простую одежду с минимум вышивки. Она не была украшена камнями и лентами. Крестьянский кафтан назывался армяк. Его надевали поверх тулупа, полушубка. Он состоял из воротника и запахивался.Крестьянская шуба – доха. Шуба состояла из кожи, меха животного, которую крестьянские женщины шили сами своим мужьям, детям и себе. Себе женщины шили душегрейку, которая представляла собой теплый полушубок. На работу, повседневную носку надевали длинную без рукавов рубаху.Мужчины-крестьяне носили сермягу. Сермяга – полотняный плащ. Шили его из сукна.Несмотря на всю свою простоту в выкройке и дешевизну ткани, крестьянская одежда была очень теплой и практичной.

Что такое сорока одежда в Древней Руси?

Сорока – это старинная одежда на Руси, которую могли носить как материально обеспеченные люди, так и крестьяне. Представляла собой чехол из бархата, ситца или кумача. Надевалась сорока поверх зимней верхней одежды (полушубка, плаща, кафтана). Согревала в морозные дни, метель.

Свадебный наряд в Древней Руси

Женский свадебный наряд

Свадебная древнерусская одежда женщин была красивой, аккуратной, настоящим шедевром. Это не обязательно белое платье и белая фата как сегодня. Шили свадебный наряд девушки себе сами. Им помогала мама, бабушка, старшая сестра. Обычно наряд передовался из поколение в поколение. Наряд невесты показывал статус ее семьи. Делился наряд на довенчальный и послевенчальный.Довенчальный наряд невесты представлял собой длинное до пола платье с рукавами в темных тонах. Это было традицией в Древней Руси,потому что считалось, что девушка хоронит свою молодость и переходит во взрослую жизнь. Послевенчальное платье было красивое, яркое, настоящее произведение исскуства. Шили платья, сарафаны из льна, ситца, бархата.

Украшали бисером, лентами, тесьмой, вышывали красивые узоры золотыми нитками. У знатных богатых невест наряд был максимально роскошным. Украшался камнями, жемчугом, поэтому был тяжелым и весил до двадцати килограмм. Часто свадьбы проводили на покров, поэтому у невесты обязательно поверх свадебного платья надевали дорогую шубу с мехом.

На голове обязательно красивый длинный платок, кокошник. На второй день после брачной ночи, невесте надевали на голову кику, которая означала, что теперь она не девушка, а замужняя женщина.

Кика представляла собой открытую корону, украшенную камнями, бисером, жемчугом, тесьмой.

Мужской свадебный наряд

Мужской свадебный наряд состоял из рубахи и штанов. Обычно костюм жениха был белого цвета с красной вышивкой, узором, что символизировало счастье, плодородие в будущем браке. Рубаху жениху шила будуща жена.Штаны жениха были полосатые, широкие, сшитые из сукна, с карманами. Из кармана всегда выглядывал кусочек ситцевого платка, который невеста дарила будущему мужу перед свадьбой. Это тоже было свадебной традицией в Древней Руси. Свадебный наряд дополнял широкий красный пояс из атласа, ситца, а также меховая шуба или кафтан.

Общая характеристика

Информация о национальных костюмах народов России была собрана из произведений искусства и сохранившихся образцов одежды, которые были найдены в музеях, коллекциях, захоронениях, домах. Для них характерны такие особенности:

Многие особенности древнерусской одежды сформировались под влиянием украинской, белорусской, татарской, польской культуры. В 1699 году Пётр I запретил ношение традиционного наряда всем, кроме крестьян и служителей церкви. После этого его популярность пошла на спад. Но как говорит история, русский костюм использовался до начала XX века, когда его надевали на праздники и торжественные мероприятия.

Женский костюм

Основа русского женского народного костюма — длинная рубаха. Она была белого или красного цвета и украшалась вышивкой, рисунками, расшивалась жемчугом и подпоясывалась. Поверх рубахи надевался летник — костюм с широким низом, очень длинными рукавами с колоколообразным вырезом и воротом-ожерельем. Он застёгивался до горла. Чтобы рукава летника не доходили до пола, женщине приходилось держать локти согнутыми.

Следующей деталью одежды в южном костюме был сарафан — просто платье без рукавов. В северных краях его заменяла понёва — шерстяная юбка с богато украшенной нижней частью. Её разрешалось носить только замужним или просватанным девушкам. Другие элементы женской одежды:

Знатные женщины дома носили горничные рубахи — одежду с очень длинными и узкими рукавами, которые собирались в складки на руках. Они шились из шёлка ярких цветов — чаще всего красного. Их носили дома, но не надевали при гостях.

Старинная верхняя одежда для женщин не подпоясывалась. В повседневной жизни они носили суконный опашень, застёгивающийся на множество пуговиц от низа к воротнику. Особенностью этого наряда были длинные висячие рукава со специальным внутренними разрезами, куда продевались руки.

Представительницы знати носили шубки — женские шубы специального покроя, похожие на летники с длинными откидными рукавами. Были распространены также муфты, душегреи, шугаи и их безрукавные разновидности — бугаи. Знатные девушки носили похожую на мужскую одежду. В зимнее время — шубы внакидку, летом — однорядки.

Мужская одежда

Основой народного костюма для мужчин была рубаха или сорочка. В старину её шили из хлопка, льна, шёлка. Рукава одежды сужались к кисти. Они бывали как короткими, так и очень длинными (закрывающими ладони) — это зависело от назначения наряда. В нарядах крестьян рубаха надевалась снизу, а у знати — сверху. Одежда выполнялась в белом, синем или красном цвете. Сверху её подвязывали нешироким поясом.

Нижней частью костюма были штаны — гачи или порты, похожие на современные брюки. Они заправлялись в сапоги или онучи (обёртка на ноги под лапти). Сверху штаны подпоясывались шнуром, верёвкой или специальным поясом.

Мужской костюм был менее богат и разнообразен, чем женский. Его украшали вышивкой или вставками в области воротника и подола.

Поверх сорочки мужчины надевали зипун. Далее верхняя одежда зависела от социального статуса гражданина. Богатые носили поверх кафтан, представители знати дополняли его ферязью, охабнем или однорядкой. Другие виды мужской верхней одежды:

Знатные мужчины, как и женщины, имели домашние горничные рубахи. Они всегда делались из шёлка.

Головные уборы

Отличительная черта русского костюма — большое разнообразие головных уборов. Они указывали на возраст, социальный статус, достаток человека. Отличались уборы для незамужних и замужних девушек. Первые были лёгкими и простыми. Они оставляли часть головы и волосы носительницы открытыми. Примеры:

Замужние женщины были обязаны полностью покрывать голову и волосы. Они носили такие уборы:

Под головным убором или поверх него замужние женщины традиционно носили платок — убрус. Им было известно множество способов украсить его и сделать частью нарядного костюма.

Мужчины на Руси надевали тафьи — небольшие круглые шапочки. Поверх них носили обычные шапки, треухи, мурмолки. Тафьи считались обязательным компонентом костюма и не снимались даже в церкви.

Виды обуви

Обувь жители древней Руси плели из древесного лыка, а также шили из сафьяна, бархата, кожи, шерсти, парчи. Как и одежду, её богато украшали вышивкой и аксессуарами. Украшения на носках и каблуках нередко дополняли элементами из золота и серебра, жемчуга, драгоценных камней. Распространённые виды обуви:

В городах надевали сапоги и туфли. Каблуки на последних достигали 10 сантиметров в длину.

Стиль и цветовая гамма

Цвета русских народных костюмов для детей, мужчин и женщин разных возрастов существенно отличались. Одежда молодых бездетных девушек отличалась яркостью и колоритностью, в то время как для нарядов пожилых людей была характерна скромность. Основные цвета тканей:

Особой популярностью пользовался красный — цвет власти и плодородия. В древней Руси различали 33 оттенка, каждый из которых имел своё название — мясной, кровавый, маковый, огненный, вишнёвый, алый, кирпичный и так далее. Другим цветам тоже давали вычурные имена, например, тёмно-лимонный или шафранный.

Костюмы, особенно женские и детские, изобиловали рисунками и вышивкой. Стиль орнаментов на одежде соответствует резьбе на русской избе. В узоры вплетали природные образы — растения, животные, птицы, анималистические символы. Часто встречались фигуры людей. Популярностью пользовались геометрические формы и символы — солнечный круг, месячный серп, кресты, овалы, ромбы. Каждый элемент вышивки подбирался индивидуально и имел символическое значение. На переднике или фартуке можно было «нарисовать» историю семьи владелицы.

Украшения и аксессуары

Одежда всех слоёв населения на Руси отличалась одинаковым покровом и стилем. Отличались только украшения. Распространённые украшения в русском костюме:

Русская народная одежда — важное достояние древней культуры. Её изучение помогло получить информацию о социальной жизни, быте, обычаях и традициях предков. Сейчас костюм является частью истории, но его элементы до сих пор используют в праздничных и повседневных нарядах.

Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X–XV в.

Ю. В. Степанова (Тверь)

Источниковую базу по изучению древнерусского костюма X–XV в. формируют данные письменных, археологических и изобразительных источников. Письменные источники, содержащие довольно много упоминаний предметов одежды, не были обойдены вниманием исследователей. По их описаниям мы можем судить о материале, из которого изготавливалась та или иная одежда, о ее принадлежности определенному лицу и даже стоимости. Но лишь в редких случаях мы можем точно представить, как кроился, шился, застегивался, носился и, в конечном итоге, выглядел тот или иной предмет одежды.

Расширившиеся благодаря анализу археологических данных представления о составе древнерусских одежд и новые данные письменных источников открывают более широкие возможности в изучении древнерусского костюма. В настоящей работе предпринята попытка с учетом новых данных сопоставить сведения письменных источников и археологические материалы.

Упоминания костюма и его деталей встречаются в древнерусских летописях. Иногда это отдельные названия одежд (например, порты). Но имеются и летописные рассказы, которые позволяют представить роль одежды или украшений в определенной ситуации (например, «слугы княжи вси в черних мятлих» 10 ), называют их владельцев (например, князя Ярослава «седяща на отни месте в черни мятли и в клобуце» 11 ). Ряд этих рассказов неоднократно повторяется в разных летописных сводах (например, рассказ о конунге Якуне, одетом в золотую луду). Духовные грамоты русских князей содержат описания парадных княжеских одежд.

Письменные источники XI–XV в. дают более 90 терминов, имеющих отношение к костюму.

Большое количество терминов, обозначающих одежду, свидетельствует о сложном составе или, скорее, многослойности древнерусской одежды. Наиболее употребительным является общеславянское слово «порты», служившее для обозначения одежды в целом. Прочие термины, встречающиеся гораздо реже, можно отнести к различным видам мужской и женской одежды.

В отличие от нижней, верхняя одежда обозначается гораздо большим количеством различных терминов (как минимум 24). Особенно это относится к богатым одеждам аристократии.

Интересно, что наряду с кожухом в источниках встречаются упоминания шуб. Так же как и кожух, эта одежда – и мужская, и женская. Вполне возможно, шубой называлась исключительно меховая одежда (например, «шуба соболья» 25 ).

Остальные термины, рассматриваемые ниже, относятся исключительно к мужскому или к женскому костюму. Следует отметить, что элементы мужского костюма упоминаются гораздо чаще, чем элементы женского. Древнерусский мужской костюм, по данным письменных источников, описывается 24 терминами, тогда как женский – лишь 13. При этом из «мужских» терминов 21 обозначает одежду, 3 – головной убор и 1 – обувь, тогда как из «женских» 5 обозначают части головного убора, еще 5 – украшения и лишь 3 – одежду.

Данные письменных источников свидетельствуют о многослойности древнерусской мужской одежды. К нижней одежде, наряду с сорочицей, могут быть отнесены единично упоминающиеся рубаха и власяница (монашеская одежда из грубой шерсти). Поверх нижней надевались одежды, отличавшиеся по покрою, материалу и способу ношения.

Целый ряд понятий относится к верхней наплечной одежде типа накидки. Пожалуй, это единственный вид одежды, обозначаемый таким количеством терминов: «корзно», «мятль», «луда», «коц», «япкыт», «манатья». Логично предположить, что каждое из этих названий обозначает какой-то особый вид накидки. Рассмотрение каждого термина в отдельности позволяет прояснить, какие это были накидки и чем они отличались друг от друга.

Точно так же, как и в случае с корзно, источники не описывают покрой мятлей. Материалом для мятля могло служить сукно. В двух случаях называется их цвет: рудавой (красно-бурый) и черный траурный. В грамоте №776 упоминается стоимость мятля – полгривны.

Похожая наплечная одежда была характерна и для русского монашества. Манатья (манатица, мантия) – небольшая мантия, которая носилась за плечами так же, как и светский западноевропейский мантель: «малая манатка да не на персех ни на лици но за плечима ветхыи закон держить» 45 (XIV в.). Эти данные еще раз позволяют предположить, что и древнерусский мятль – такой же плащ с застежкой у ворота, откидывавшийся на спину.

Группа терминов (их всего 13), относящихся исключительно к женскому костюму, включает в основном названия украшений («колтки», «усерязи», «рясы», «монисто», «ожерелье», «алам»), а также головных уборов или их частей («убрус», «чело», «повоец», «привитка», «косы»). И лишь три названия можно отнести к видам женской одежды – «чупрун», «подволока», «кортел».

Материалы древнерусских погребений позволяют говорить, что все эти части древнерусских женских головных уборов и украшений могли носиться одновременно, составляя сложный головной убор, аналогичный русскому этнографическому головному убору.

Итак, письменные источники позволили выявить целый спектр наименований древнерусских одежд и украшений. Новые находки берестяных грамот значительно пополнили этот список, не только расширяя представления о составе костюма, но и уточняя функцию некоторых его элементов. Удалось уточнить характер покроя некоторых видов одежды и использовавшиеся ткани. В то же время открытыми остаются такие вопросы, как типы швов и нити, использовавшиеся при пошиве одежды, застежки и отдельные детали кроя, соотношение схем кроя и размеров используемых кусков ткани. Предметом дальнейшего исследования остаются и вопросы об этапах и скорости изготовления той или иной одежды, о времени появления профессиональных мастеров. Для изучения этих вопросов необходимо привлечь данные письменных источников более позднего периода (XV– XVIII в.). Очевидно, что данные письменных источников часто выполняют роль связующего звена при сопоставлении археологических материалов X–XIII в. и сведений этнографии XVIII–XX в. Исследование показало также, что для прояснения вопросов о покрое и функции некоторых видов древнерусской одежды необходимо обращение к истории западноевропейского костюма.