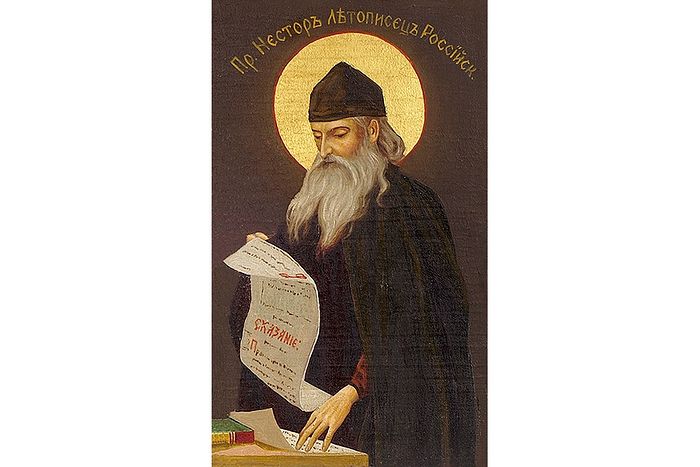

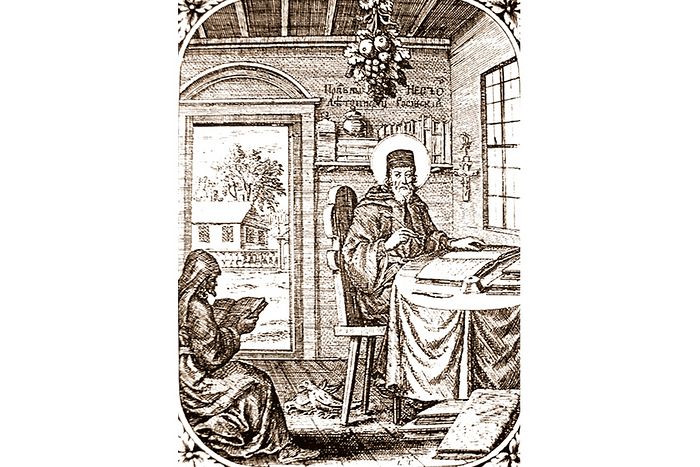

Святой книжник. Отец русской истории преподобный Нестор Летописец

Ни мирского имени преподобного Нестора Летописца, ни его происхождения мы не знаем, между тем многое из того, что известно о Древней Руси сохранило перо именно этого человека – выдающегося агиографа, составителя главной древнерусской летописи – «Повести временных лет», автора «Чтений» о св. князьях Борисе и Глебе и «Жития прп. Феодосия Печерского» – литературного шедевра, вошедшего в «Киево-Печерский Патерик».

Будущий монах Киево-Печерского монастыря преподобный Нестор Летописец родился в 50-х гг. XI века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию (+1074, память 3 мая) и стал послушником, затем иеродиаконом. О высокой духовной жизни Нестора говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты затворника (впоследствии Новгородского святителя, память 31 января), прельщенного в иудейское мудрствование.

Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. «Великая бывает польза от учения книжного, – говорил он, – книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами».

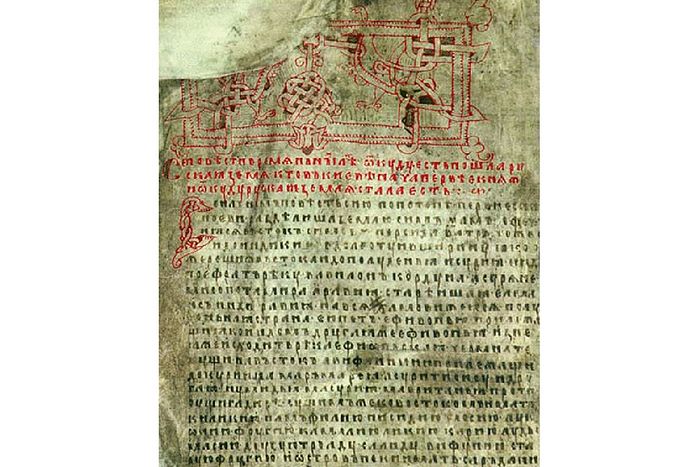

Преподобный Нестор – автор жизнеописаний святых князей Бориса, Глеба и преподобного Феодосия, создатель первой редакции «Повести временных лет» – так называемой Начальной летописи – самого древнего общерусского летописного свода. В ней излагаются события от времени сыновей Ноя и до вокняжения Владимира Мономаха в Киеве в 1113 г. Нестор говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках – в 866 г., при святом патриархе Константинопольском Фотии; повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о Крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве (под 945 г.) об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников (под 983 г.), об «испытании вер» святым равноапостольным Владимиром (986 г.) и Крещении Руси (988 г.). Русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках.

При этом интересно, что по поводу авторства «Повести временных лет» историки высказывают разные мнения. В пользу Нестора говорят упоминания о нем в послании к архимандриту Акиндину (1224–1231) монаха Поликарпа и существование некоторых списков с прямым указанием на Нестора как изначального автора летописи. Но очевидно, что потом труд Нестора не раз дополнялся, переписывался и редактировался, вобрав отголоски дальнейшей политической борьбы на Руси. На сей счет существует обширная специальная литература, из исследований же новейшего времени стоит привести слова академика Б.А. Рыбакова: «Из среды летописцев особо выделяется киевлянин Нестор (начало XII в.). Он написал широко задуманное историческое введение в хронику событий – «Повесть временных лет». Хронологический диапазон введения – от V–VI вв. нашей эры до 860 г., когда русы впервые выступили как сила, равная Византийской империи. Историко-географическое введение Нестора в историю Киевской Руси, написанное с небывалой широтой и достоверностью, заслуживает полного доверия с нашей стороны» («Мир истории», М. 1982. С. 327).

Но что все-таки мы можем сказать о легендарном Несторе по его трудам?

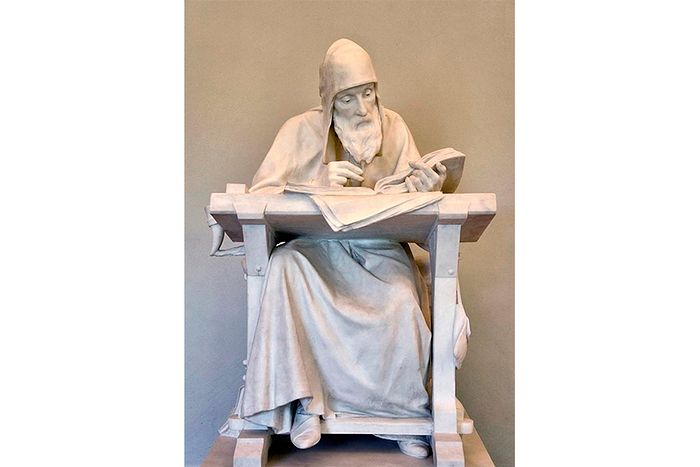

«В конце XI в. он жил в Печерском монастыре, – пишет В.О. Ключевский («Исторические портреты», М., 1991). – Рассказывая под 1096 годом о набеге половцев на Печерский монастырь, он говорит: «…и придоша на монастырь Печерский, нам сущим по кельям почивающим по заутрени». Далее узнаем, что летописец был еще жив в 1106 г. В этом году, пишет он, «скончался старец добрый Ян, живший 90 лет, в старости маститой, жил он по закону Божию, не хуже был первых праведников, от него же и аз многа словеса слышах, еже и вписах в летописаньи сем».

Выдающийся исследователь летописания Древней Руси М.Д. Присёлков относит окончание «Повести…» к 1114–1116 гг., «Чтение» же о Борисе и Глебе и «Житие Феодосия» были, по всей видимости, написаны ранее «Повести временных лет».

М.Д. Присёлков предполагает, что Нестор пришел в монастырь не юным, не видевшим жизни, послушником, но уже достаточно авторитетным человеком, сокрушавшимся о своей молодости, наполненной множеством грехов. Об этом Нестор упоминает в «Житии Феодосия», которое, собственно, и содержит большинство биографических сведений о самом авторе. Так, в частности, становится понятно, что за довольно короткий промежуток времени (около 4 лет) пребывания в монастыре Нестор успел получить сан диакона, по всей видимости, по причине уважения преемника Феодосия – игумена Стефана к своей учености и литературному таланту. «Если то обстоятельство, что Нестор вступил в монастырь уже образованным и немолодым человеком, с одной стороны, вызывает в нас обостренное сожаление о том, что мы ничего не знаем о жизни его до монастыря и только можем гадать, из какой среды он вышел, где получил образование, чем занимался в миру и что повело его к решению удалиться из мира, то, с другой стороны, мы вправе заключить, что Нестор, удаляясь из мира, сознательно и взвешенно остановился в выборе места своих монашеских подвигов из всего обилия и разнообразия монастырей, тогда существовавших в Киеве, именно на Печерском, чтобы в нем вложить свой труд в общий труд феодосьева стада, уже достаточно славного и определенно себя заявившего пред лицом политической и церковной власти, как и пред широким лицом тогдашней русской общественности» («Нестор Летописец», СПб., 2009, С. 38).

Василий Осипович Ключевский обращает внимание на особенный исторический взгляд Нестора: «Научная задача историка, как ее теперь понимают, состоит в уяснении происхождения и развития человеческих обществ. Летописца гораздо более занимает сам человек, его земная и особенно загробная жизнь… Историк-прагматик изучает генезис и механизм людского общежития; летописец ищет в событиях нравственного смысла и практических уроков для жизни; предметы его внимания – историческая телеология и житейская мораль. На мировые события он смотрит самоуверенным взглядом мыслителя, для которого механика общежития не составляет загадки: ему ясны силы и пружины, движущие людскую жизнь. … Летописец описывает нашествия поганых на Русскую землю, беды, какие она терпит от них. Зачем попускает Бог неверным торжествовать над христианами? Не думай, что Бог любит первых больше, чем последних: нет, Он попускает поганым торжествовать над нами не потому, что их любит, а потому, что нас милует и хочет сделать достойными Своей милости, чтобы мы, вразумленные несчастиями, покинули путь нечестия. Поганые – это батог, которым Провидение исправляет детей своих. «Бог бо казнит рабы Своя напастьми различными, огнем и водою и ратью и иными различными казньми; хрестьянину бо многими напастьми внити в Царство Небесное».

Так историческая жизнь служит нравственно-религиозной школой, в которой человек должен научиться познавать пути Провидения. …Все провозвещает эти пути, не только исторические события, но и физические явления, особенно необычайные знамения небесные. Отсюда напряженный интерес летописца к явлениям природы. В этом отношении его программа даже шире, чем у современного историка. У него природа прямо вовлечена в историю, является не источником стихийных, часто роковых влияний, то возбуждающих, то угнетающих дух человека, даже не просто немой обстановкой человеческой жизни. Она сама – живое, действующее лицо истории, живет вместе с человеком, радеет ему, знамениями вещает ему волю Божию.

…Так летописец является моралистом, который видит в жизни человеческой борьбу двух начал, добра и зла, Провидения и диавола, а человека считает лишь педагогическим материалом, который Провидение воспитывает, направляя его к высоким целям, ему предначертанным» («Исторические портреты», М., 1991).

Преподобный Нестор скончался около 1114 г., завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 г., наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 г. древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших «Повесть» преподобного Нестора («Лаврентьевскую летопись»). Наследником агиографической традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский (+1226, память 10 мая).

Преподобный Нестор погребен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского. Память его Церковь чтит также вместе с Собором отцов, в Ближних пещерах почивающих, 28 сентября и во 2-ю Неделю Великого поста, когда празднуется Собор всех Киево-Печерских отцов.

Творения его издавались много раз. Последние научные издания: «Повесть временных лет», М.-Л., 1950: «Житие Феодосия Печерского» – в «Изборнике» (М., 1969; параллельно древнерусский текст и современный перевод).