Истории о жизни и смерти: ветераны ВОВ рассказали о боях на фронте

Нам трудно себе представить, что чувствуют они — люди давно пережившие и своих друзей, и свою эпоху. Мы живем в другом времени, где культ молодости и красоты, комфорта и скорости. Оставшиеся фронтовики совершенно не вписываются в это время. Да и мы сами часто не понимаем этих людей. Что позволило им не просто пройти через страшную мировую войну, но и прожить такую долгую жизнь, пройти такую гигантскую территорию времени?

Их осталось немного. Даже тем, кто в 1944-м был призван в 18 лет на фронт, сейчас по 95 лет. И тем ценнее их воспоминания. И наша задача — поговорить с каждым. Ведь их свидетельства важнее любых учебников.

Николай Николаевич Борисов приехал на парад из Воронежа. Накануне праздника он по традиции приходит в Музей Победы, где в Зале Славы выбиты имена его друзей — Героев Советского Союза, — чтобы возложить цветы.

— В такой прекрасной форме находитесь. Расскажите секрет?

— Секретов никаких нет. У меня все в пределах нормы по жизни идет.

— В жизни я не курил, водку на войне не пил, после войны научился немного, в пределах нормы. Здоровый образ жизни. Спортом занимался.

В 1943 году Борисов поступает в училище, на ускоренные курсы. Спустя пять месяцев — выпуск, и он уже командир танкового взвода. Года не прошло — командир роты. В подчинении 20-летнего парня — 10 машин, 56 человек, из них 17 — офицеры. На фронте такая стремительная карьера — обычное дело, ведь командиров выбивали в первую очередь.

«Командир батальона говорит: ротный ранен, выбыл. Приступай к обязанностям ротного», — вспоминает Борисов.

Когда разговариваешь с ветеранами, невольно задаешься вопросом: это было какое-то особое поколение? Или обычное? Мы другие? Или сможем стать такими, если придется?

«Я спрашиваю моего товарища: а что-то под ногами? Он говорит: это неубранные трупы. На холоде, в мороз. Как укрывались бойцы — дошло до того, что из убитых бойцов они сооружали прикрытия, за которыми прятались», — рассказывает Михаил Булошников.

Михаил Яковлевич Булошников — участник битвы на Невском пятачке. Так назывался плацдарм на берегу Невы, который 400 дней удерживали советские войска. Изнурительные бои на крохотном клочке земли. Отсюда не раз пытались начать наступление и прорвать блокаду Ленинграда, где от болезней, голода и холода умирали люди. Невский пятачок стал одним из символов мужества и героизма. Потери были огромными — от 110 до 200 тысяч человек.

Михаил Яковлевич служил в инженерных войсках. Каждую ночь под огнем артиллерии он переправлял через Неву на плацдарм бойцов, продовольствие и боеприпасы.

Сейчас это трудно представить — каково это, быть готовым к смерти в любую минуту?

«Думаю, ну если подойдут ко мне, а я уже лежачий, я думаю — не дамся. У меня в подсумке была граната Ф-1, такая чугунная рубчатая, положил под бок, дождался темноты», — вспоминает Евгений Рогов.

Евгений Федорович Рогов — участник Сталинградской битвы. Она длилась ровно 200 дней и ночей. Самое крупное и кровопролитное сражение. Потери с обеих сторон — более 2 миллионов человек. После поражения под Сталинградом немцы только отступают. Позже эту победу назовут “коренным переломом”.

Во время одной из атак пуля раздробила Евгению Федоровичу плечо. Пока немцы добивали раненых, он лежал на гранате, истекал кровью и ждал. Его не заметили, и ночью Рогов вернулся к своим.

«Они говорят мне: какой пропуск? Я говорю: я ж вот раненый иду с первой цепи! Ну тогда хоть заматерись! Пришлось это сделать, они говорят: а, немец так не сумеет», — говорит Рогов.

Чем объяснить не единичный, а массовый героизм в годы войны? Ведь чтобы подняться из окопа в атаку под пулеметный огонь, нужно преодолеть самый сильный инстинкт — инстинкт самосохранения. И сотни тысяч самых обычных людей как-то научились это делать.

«Молодые силы имели свойство как-то восстанавливаться. Вот достаточно было 15–20 минут как-то вдруг заснуть, и ты уже накопил какую-то энергию, которая поднимает тебя», — поведал Геннадий Анциферов.

Геннадий Васильевич Анциферов — участник битвы за Днепр — так историки называют множество оборонительных и наступательных операций по освобождению Левобережной Украины с августа по декабрь 43-го года. Ценой огромных потерь советским войскам удалось форсировать Днепр, захватить и удержать плацдармы на хорошо укрепленном берегу и развить дальнейшее наступление.

Геннадий Анциферов был комсоргом взвода. Ему по должности полагалось своим примером увлекать бойцов в атаку.

«Мое преимущество было в бою — я должен был первым подняться. И когда я комсомольскую работу проводил, говорю: я буду первый подниматься. Ты посмотри — если я поднялся, и ты поднимись. Если я не поднимусь — как хочешь«, — добавил собеседник.

Снежинск православный

наш приходской сайт

Рассказы ветеранов и детей Великой Отечественной Войны

май 2016 года

Поздравляем всех с Днём Победы!

Просим ваших молитв обо всех Победы ради потрудившихся вождях и воинах наших, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных.

В начале мая активные православные снежинцы – наши добровольцы, поздравили с 71-летием Великой Победы и днем памяти святого Георгия Победоносца ветеранов и детей войны. «Дети войны» – это те, кто в те страшные годы были детьми и чьи отцы, возможно, и матери, не вернулись с полей сражений.

Радостно, что в этом году нам удалось посетить еще больше этих замечательных людей. Кто-то ходил уже второй, третий год, а для кого-то это был первый подобный опыт.

Было очень интересно пообщаться с детьми войны и ветеранами, послушать их рассказы о том, как они жили во время войны, что ели, что пили, видно, как эти люди переживают за то время. Дети войны со слезами на глазах рассказывали о том времени… Нашей миссией было донести до них то, что их никто не забудет, мы сохраним память навечно!

Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролитие оставили огромный отпечаток в сознании людей и имели тяжелые последствия для жизни целого поколения. «Дети» и «война» – два несовместимых понятия. Война ломает и калечит судьбы детей. Но дети жили и работали рядом со взрослыми, своим посильным трудом старались приблизить победу… Война унесла миллионы жизней, погубила миллионы талантов, разрушила миллионы человеческих судеб. В нынешнее время многие люди, в частности, молодежь мало знают об истории своей страны, а ведь свидетелей событий Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше, и, если сейчас не записать их воспоминания, то они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив заслуженного следа в истории… Не зная прошлого, невозможно осмыслить и понять настоящее.

Вот некоторые истории, записанные нашими добровольцами.

Пискарёва Любовь Сергеевна

Пискарёва Любовь Сергеевна рассказала нам, что её деда – Балуева Сергея Павловича призвали на фронт 28.02.1941 г. из села Быньги Невьянского района Свердловской обл. Он был рядовым, воевал под Смоленской обл. Когда её маме было 5 месяцев, он кричал бабушке: «Лиза, береги Любку (маму), Любку береги!» «В одной руке он держал мою мать, а в другой ладонью вытирал слёзы, которые бежали у него без остановки. Бабушка говорила, что он чувствовал, что больше увидеться им не суждено». Сергей Павлович погиб в сентябре 1943 г. в селе Стригино Смоленской обл., похоронен в братской могиле.

Иванова Лидия Александровна рассказала о своих отце и матери. В мае 1941 г. отца призвали в ряды Советской Армии и он служил в г. Мурманске. Но 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Германия нарушила условия договора о ненападении и вероломно напала на нашу Родину. Отца вместе с другими солдатами этой воинской части подняли по тревоге и отправили на фронт. Воевал Александр Степанович на Карельском фронте. 6 июля 1941 г. он уже участвовал в первом бою.

Иванова Лидия Александровна

Из писем видно, как тяжело приходилось нашим солдатам во время войны. Воинская часть отца находилась в тяжелых климатических условиях. Кругом сопки, жили все время в окопах, не раздевались по нескольку месяцев. От нехватки продуктов потерял несколько зубов, т.к. переболел цингой. В письме есть такие слова: «пишу письмо, а над головой свистят пули, а я выбрал минутку, чтобы сообщить о себе».

Долгое время Лидия Александровна не знала, где воюет отец, жив ли он, а он также ничего не знал о своей семье. Из газет Александр Степанович узнал, что Смоленская область, где жила его семья была оккупирована немцами, поэтому письма не доходили. Связь с семьей у него восстановилась только в 1943 г.

В феврале 1945 г. отец написал, что находится в Польше, что пришлось пережить много трудностей, очень надеялся, что они скоро перешагнут границу с Германией. Но, видимо, это было не суждено. 23 марта 1945 г. гвардии старший сержант Николаев Александр Степанович погиб верный присяге, проявив героизм и мужество. Позднее, Лидия Александровна и ее мама узнали, что в своем последнем бою он под обстрелами восстановил 15 метров телефонной линии, застрелив при этом 5 немцев. Он не дожил до Великой победы всего 1,5 месяца.

Александр Степанович награжден медалью « За отвагу». Мать все это время была труженицей тыла.

Дубовкина Валентина Васильевна

На всю жизнь отложился в памяти Дубовкиной Валентины Васильевны (хотя тогда ей было всего 3 года) тот момент, когда её маме принесли похоронку на её отца. «Мама тогда была охвачена горем от потери любимого мужа».

Военная и послевоенная жизнь была трудной, приходилось очень много работать и даже просить милостыню. Да и всю свою жизнь эта милая маленькая женщина была труженицей, и сейчас в свои 76 лет она выращивает в своём саду овощи, фрукты, цветы, радует своих внуков и правнука домашней выпечкой. Она молодец, не смотря на нелёгкую жизнь, потери, осталась очень жизнерадостной, полной оптимизма и надежды в светлое будущее!

У нашего добровольца Людмилы сложилось очень теплое впечатление. «Меня ждали, приготовили угощение к чаю. Мы мило пообщались».

Кожевникова Валентина Григорьевна родилась в Смоленской области, в семье было трое детей, она и еще две сестры. В 15 лет уже пошла на работу. В 1943 г. семья Валентины Григорьевны получила последнее письмо от отца, в котором было написано: «Выходим в бой», а через месяц пришла похоронка. Отца подорвало на мине.

Кожевникова Валентина Григорьевна

Лобажевич Валентина Васильевна

Лобажевич Валентине Васильевне во время войны была ребенком. По словам добровольца Юлии: «Это удивительный человек! Хоть наша встреча была недолгой, однако, очень емкой. Мы узнали, что когда её отца призвали на фронт, их у матери было пятеро! Как мужественно они переносили трудности военной и послевоенной жизни. Удивило и порадовало, что у человека такое доброе и открытое сердце! Мне казалось, что это она приходила к нам в гости, при этом одарила нас разными подарками! Дай Бог ей и её близким здоровья!»

Доброволец Анна с дочкой Вероникой: «Мы посетили Иванушкину Светлану Александровну и Каменева Ивана Алексеевича. Было приятно видеть их счастливые глаза, полные благодарности!»

Замечательный человек – Доманина Муза Александровна, в прошлом голу ей исполнилось 90 лет. Муза Александровна продолжает писать стихи о своих родных и близких, об уральской природе, о православных и светских праздниках. Ее произведения разнообразны, как и вся жизнь Музы Александровны: в них есть тепло и доброта, тревоги и печали, вера и патриотизм, романтика и юмор, … Выросла Муза Александровна в многодетной семье в к. Касли. Жизнь была и голодной и трудной. С самых первых дней 15-летней Музе вместе другими юношами и девушками пришлось встречать с поезда и доставлять раненых до госпиталя. В любую погоду, зимой на лошадях и летом на лодках перевозили их через озеро Сунгуль. В феврале 1942 г. семья получила извещение о гибели отца. Строки, написанные в 2011 г.:

Хлебнули горя мы не мало,

И голода хватило всем до слез.

Водичка с солью – заменяли сало,

Уж не до сладких было грез.

Мы всё перенесли, мы всё перетерпели,

И рваные платки нам были не в укор.

Мы – дети войны, мира, труда,

Отцов мы не забыли до сих пор!

Не смотря на то, что сейчас Муза Александровна по состоянию здоровья уже не выходит из дома, она – не отчаивается! И каждый раз встреча с ней оставляет в душе светлые и трогательные воспоминания.

Среди наших дорогих ветеранов и детей войны есть не мало тех, чья жизнь ограничена «четырьмя стенами», но удивительно – сколько в них жизнелюбия и оптимизма, стремления узнавать что-то новое, быть полезными своим родным, они читают книги, пишут мемуары, выполняют посильную работу по дому. Остальных же дома застать оказывается очень сложно: они ездят в сады, помогают воспитывать внуков и правнуков, принимают активное участие в жизни города, … И, конечно же, на параде Победы они идут во главе колонны Бессмертного полка, неся портреты своих невернувшихся отцов…

Накануне Дня Победы в Снежинской газете «Метро» опубликовали заметку Балашовой Зои Дмитриевны. В ней Зоя Дмитриевна рассказывает о своей судьбе, как в те военные годы их отец «пропал без вести», а мама одна воспитала четырех дочерей. От имени организации «Память сердца», созданной в нашем городе «детьми войны», Зоя Дмитриевна обращается к молодому поколению: «Друзья, будьте достойны тех, кто погиб защищая нашу Родину. Будьте внимательны к старшему поколению, к родителям, не забывайте их, помогайте им, не жалейте для них тепла своего сердца. Они так нуждаются в этом!».

Неслучайные даты:

Люди разных поколений должны помнить, что наши деды и прадеды ценой своих жизней отстояли нашу свободу.

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.

Ваш подвиг забыть невозможно в веках.

Спасибо большое за силу и веру,

За нашу свободу на ваших плечах.

За чистое небо, родные просторы,

За радость и гордость в сердцах и душе.

Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.

Пусть память живет о победной весне.

С Праздником вас, дорогие друзья! С Великой Победой!

Надеемся, что это добрая традиция из года в год будет привлекать больше добровольцев, особенно юношей и девушек, молодых родителей с детьми. Ведь дети нашего времени – наше будущее!

Фотоальбом (еще фотографии можно посмотреть, перейдя по ссылке ):

Пили кошачью кровь в страхе умереть от голода: истории ветеранов об ужасах войны

Онлайн mедиа #1 продолжает спецпроект «Что в вашей семье рассказывали о войне». Сегодня мы публикуем истории с фронта и тыла, которыми делились родные руководителя издания Алёны Сорокиной. Её двое прадедушек, родная бабушка и двоюродный дедушка участвовали в боевых действиях и работали на благо фронта. Живыми вернулись не все… Кому удалось дождаться Победы, рассказывали душетрепещущие истории, которые навсегда засели в сердцах потомков.

Конь спас прадедушку от снаряда

Прадедушку по отцовской линии Павла Степановича Сорокина родные называют настоящим героем. К сожалению, мне не удалось услышать военные истории из его уст. Он умер задолго до моего рождения. Впрочем, даже мой отец не застал его. О подвигах предка знаем из рассказов дедушки — сына героя войны.

На фронт Павла Степановича призвали в 1941 году. Он служил в кавалерии Будённого — конной армии, созданной ещё в годы Гражданской войны. При ВОВ её расформировали по частям Красной армии. Считалось, что «конь против танка не пойдёт». Поэтому фронт переходил от лошадей к технике.

Сорокины Анна и Павел с внучкой Марией.

После этого прадедушка проходил лечение в госпитале, поскольку его контузило в боях, и вернулся на Родину — в Восточно-Казахстанскую область. Там его перенаправили в тыл механизатором. Отец мне рассказывал, что прадедушка был орденоносцем. Когда Павла Степановича хоронили в 1954 году, на подушечках к могиле несли множество медалей и наград за участие в войне.

Люди умирали от голода прямо на улице

Судьба моей родной бабушки оказалась нелёгкой. В детстве она была труженицей тыла. При рассказе событий 1941–1945 годов всегда плакала и говорила нам с братом и сестрой: «Внучата мои, не дай бог вам испытать ужасов войны. Пусть ваше детство будет сладким и счастливым».

В семье бабы Розы было шестеро детей. Она младшая. С первого дня Великой Отечественной войны её отца Константина призвали на фронт. Бабушка рассказывала, что это было настоящим ударом для семьи. В конце 1941 года фашисты поймали первую группу советских солдат и повели на расстрел. Прадедушку ранили, он несколько часов пролежал в снегу и умер. Семье прислали извещение о том, что солдат трагически погиб. К сожалению, фотографий его не сохранилось.

Война набирала обороты… Прабабушка осталась с шестью маленькими детьми. Зарплаты не хватало, чтобы прокормить всех. Один знакомый посоветовал ей обратиться в детдом, но не чтобы избавиться от малышей, а попросить помощи. Мою бабушку и её одну сестру забрали в детдом города Белорецка на Южном Урале. А уже оттуда направили в тыл. Тогда бабе Розе было 10 лет. Она рассказывала, что к детям там относились как к каторжникам. Из верховья реки Белой сплавляли брёвна, а тыловики должны были их доставать прямо из воды и нести на пилораму. Представляете, как это было сложно 10-летним детям?

Уже оттуда древесину направляли на стройку или изготавливали из неё бумагу. А детям-труженикам говорили: «Это всё для фронта, всё для Победы. Вы вносите огромный вклад в защиту Родины». Работать заставляли по нескольку часов в сутки и держали в голоде.

«Бежим с работы побыстрее в столовую, чтобы успеть схватить тарелку, где побольше супа. А в каждой из них по пять-шесть зёрен риса. Хлеб выдавали строго по 300 граммов. Некоторые буфетчицы давили на весы пальцем. Таким образом казалось, что дали больше. Вот так обманывали детей», — рассказывала бабушка.

В Белорецке, где она жила, боевых действий не было. Но в детстве я запомнила одну фразу от неё: «Не так страшна война, как голод». По её словам, когда по радио объявили об окончании войны, счастливые люди побежали к площадям городов крича: «Ура, Победа!». А дети мечтали лишь об одном — где поесть досыта. В мирное время голод ещё более усугубился в Советском Союзе. Бабушка говорила, как многие истощённые солдаты, возвращаясь с фронта, умирали на улице.

Сорокины Владимир и Роза.

В мирное время мать забрала двух дочерей из детдома. Позже баба Роза выучилась на швею. Работала на фабрике. Но ужасы военного времени помнила до конца своих дней. Как сейчас помню, когда я была маленькая, бабушка постоянно ела булку и говорила: «Хлеб — лучшие конфеты для ребёнка войны. В детстве мы мечтали о крошке».

Бабушка умерла больше 10 лет назад. Историю её военного детства потомки не забудут никогда!

Деда ранили пулей в голову

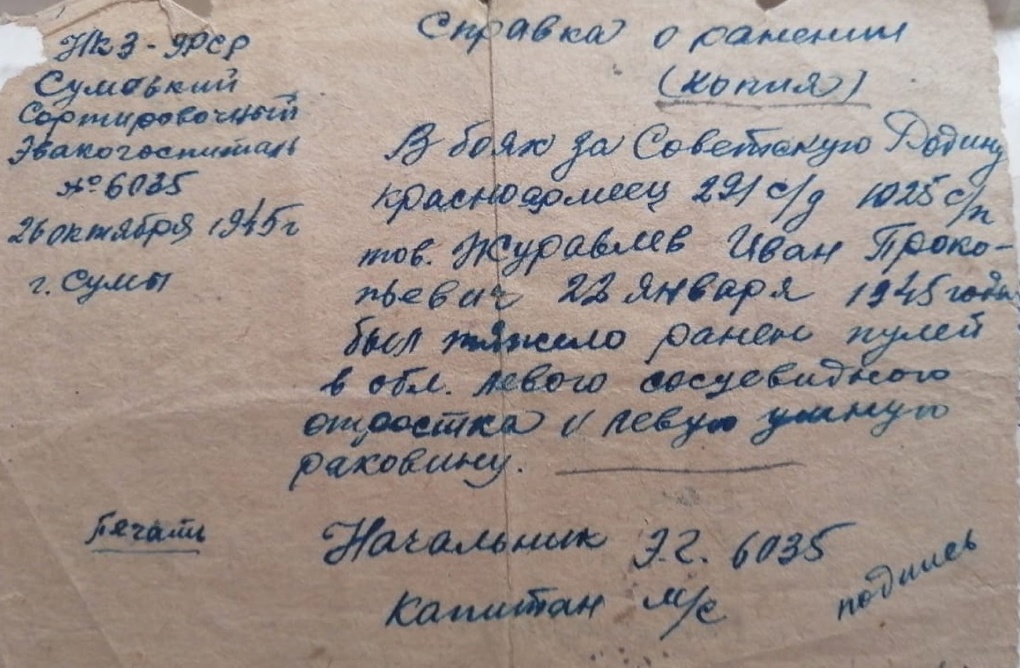

Ещё одна история связана с моим двоюродным дедом — Иваном Прокопьевичем Журавлёвым, сыном Полного кавалера Георгиевского креста. С детства он мечтал пойти по стопам отца. А когда ему исполнилось 17 лет, отправился на войну. На фронт пошёл добровольцем, хотя отец не отпускал его. Но Иван Прокопьевич считал своим главным долгом спасать Родину от врагов.

Он рассказывал родным, что в годы Великой Отечественной войны сражался в Эстонии за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Около двух лет защищал Советский Союз от главных врагов и постоянно представлял, что каждый его шаг может стать последним.

В одном из таких сражений Ивана Прокопьевича тяжело ранили пулей в голову. Военные врачи буквально вытащили с того света юного солдата, затем направили на лечение в госпиталь города Сумы в Украине. Там он провёл около полугода. В справке о ранении так и указали: «В боях за Советскую Родину красноармеец 291-й стрелковой дивизии Иван Прокопьевич Журавлёв тяжело ранен».

К счастью, реабилитация прошла успешно, и в 1945 году он вернулся домой в Восточно-Казахстанскую область. На Родине был глубокоуважаемым человеком. За героизм и подвиги в Великой Отечественной войне имеет множество медалей и орденов.

Последние несколько лет на Родине он оставался единственным выжившим ветераном. А 9 Мая для него всегда был великим и главным праздником. В этот день собирались родные и близкие, поздравляли фронтовика с Победой и благодарили за счастливую и мирную жизнь.

Власти области тоже почитали ветерана, лично приезжали поздравить его со знаменательной датой.

Иван Прокопьевич дожил до 75-летнего юбилея Победы и с гордостью отметил знаменательное событие! Мечтал, что встретит и следующую круглую дату среди детей, внуков и правнуков — 80-летие после окончания Великой Отечественной войны. Но, к несчастью, фронтовик умер 26 декабря 2020 года. Ему было 94 года.

А что в вашей семье рассказывали о войне? Пишите истории в комментариях к материалу!

Читайте ещё спецпроекты о войне на Om1.ru:

«Главное — не допустите войны!»Трогательные и захватывающие рассказы ветеранов ВОВ

Одна из самых страшнейших войн человечества окончилась 75 лет назад. Те, кто всеми силами вкладывался в её завершение и видел её своими глазами, твердят как один — берегите мир. Их рассказы помогают осознать весь ужас войны, и мы совместно со студией и школой дизайна DSGNclub считаем своим долгом воплотить желание ветеранов, своими невероятными усилиями сохранивших этому миру человеческое лицо, — передавать эти сопереживания другим поколениям, помнить самим и напоминать другим. Сегодня, завтра, всегда

Война — это каждодневное испытание человека. Испытание болью — своей и чужой, физической и моральной. 1418-дневное дыхание смерти. Пули и снаряды, волей случая не положившие навеки в землю — это безусловная выверка тебя на прочность. Как и бесконечно тянущееся, отвратительное состояние постоянного прощания с жизнью, когда тебе приходится противостоять не только врагу, но принципам естествознания: перебарывать голод с жалким и в то же время спасительным кусочком сухаря в кармане, стараться не замёрзнуть, много двигаться, когда нет ни сил, ни энергии, быть постоянно начеку и в величайшем стрессе, каждый божий день, на протяжении нескольких лет.

Много двигаться. Сложно представить, каково это — на ногах преодолеть расстояния, которые мы привыкли пересекать на поездах, самолётах и автотранспорте с пересадками, а тем более осенью, зимой, ранней весной, когда, скорее, предпочтёшь остаться дома, нежели высунуть нос на улицу. Киев — Чернигов — Тим (Курская обл.) — Харьков — Сталинград — Орёл — Курск — Белгород — Глухов — Нежин — Киев — Ковель — Варшава — Магнушев — Познань — Кюстрин — Берлин, — таков был маршрут Анатолия Цветкова в годы войны. Днепропетровск — Харьков — Воронеж — Москва — Ярославль — Кострома — Саратов — Калуга — Смоленск — Орша — Могилёв — Шклов — Борисов — Минск — Витебск — Вильнюс — Кёнигсберг, — столько прошёл Николай Васильев. Третий герой материала, наша собеседница Инесса Павловна, не повидала столько городов, но, возможно, находила не меньше: от койки до койки, вокруг раненых бойцов в ленинградском госпитале. У каждого из них свои истории и воспоминания, которые мы постарались передать во всех подробностях, а студия и школа дизайна DSGNclub — воплотить в своих иллюстрациях.

Командир стрелковой дивизии

АНАТОЛИЙ ИСАЕВИЧ ЦВЕТКОВ

вспоминает, как война испытывала его судьбу

— Впервые я чуть не получил пулю в районе белорусского города Смолевичи. Мы охраняли участок границы, где высадился фашистский воздушный десант: противники были переодеты в форму красной армии, но передвигались с немецким вооружением. Один диверсант уже нацелился на меня, но мой напарник Сытин его опередил и уничтожил, спас от смерти. За пару часов нам удалось разгромить десант, сохранив наши коммуникации.

Да, двигаться приходилось много. Мы — пограничники, пехота и связисты — были слабо моторизированы. Машины использовались только для технических нужд: подвоза боеприпасов и продовольствия.

Наступление шло смешанным способом. Когда подступались к Варшаве, использовали буквально всё, вплоть до повозок, запряжённых лошадьми. Все были так устремлены к Берлину, что 500 км преодолели за полторы-две недели. В фильме «Весна на Одере» хорошо показано, как это выглядело со стороны, хотя там режиссёры сгустили краски: показали, как наши солдаты используют карету знатного вельможи для наступления, — это гротеск, конечно, но всё что можно было использовать, мы использовали. Наступали бы пешком, потратили в три раза больше времени.

Награды напоминают мне о самых тревожных моментах. Орден Красной звезды был получен за форсирование Днепра — мы возвращались на нашу сторону, и тут нашу лодку разбило снарядом — мы очутились в воде, еле цеплялись за обломки и кое-как причалили к берегу. Вот такие эпизоды делали ткань войны, где каждый её день был насыщен неожиданностями.

Орден 2-й степени мне дали за форсировании Вислы, я участвовал в переправе войск на другой берег и отторжении атаки противников на наш плацдарм. Нас было мало, нужно было стоять небольшим количеством человек против целого подразделения фашистских войск. Мы удерживали его в течение трёх суток ввосьмером, чтобы все остальные смогли переправиться!

Ранен, в кармане — лишь корка сухаря, есть хотелось страшно, но выстояли. Как? Благодаря упорству: невзирая ни на что, отбить товарищей и удержать свои позиции!

Одна из важнейших для меня наград — Медаль за отвагу, которую я получил первой, за оборону Сталинграда. Я там участвовал с самого начала и до конца, и в один из дней мне пришлось заменить выбывшего из строя пулеметчика. В результате я спас жизнь полутору десятков бойцов, не отступил с позиции ни на шаг и не позволил фашистам продвинуться. Но от разорвавшегося неподалёку снаряда меня накрыло землёй. Так сказать, был похоронен заживо — соратники, считай, откопали с того света. Или вот под Берлином — уничтожали группу диверсантов, и тут мне выстрелом сбило шапку! Летнего обмундирования мы ещё не получили… Если бы не повернул голову, пуля угодила бы прямо в лоб.

Самые страшные моменты… Да, я четыре раза чуть не погиб. Но на войне нет случаев, чтобы тебе что-нибудь да не угрожало: постоянный стресс, постоянное воздействие тех или иных факторов — голод, холод, непрерывная оборона и уворачивание от пуль. Когда мы на Висле 3 дня не ели вообще! По пол-сухаря — как испытание на твердость, это тоже страшно! Все моменты, в большей или в меньшей степени связанные с угрозой жизни, были нашим ежедневным спутником на всём протяжении войны. Была такая поэтесса Юлия Друнина, легендарная женщина — она создала несколько сборников, сама являлась санитаркой и пехотинцем. Так вот, она написала:

Я только раз бывала в рукопашной,

Но сотни раз я видела во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Мне лично кажется, что Великую Отечественную войну ещё не все до конца осознали.

Наш народ выдержал, несмотря на огромные потери. 1418 дней под такой угрозой мало кто выстоит. Очень грустно, что некоторые — и в других странах, и в нашей — недооценивают всё это. Нужно рассказывать, говорить об подвиге, передавать из поколения в поколение, чтобы никогда больше не допустить таких страшных времён.

Командир взвода химической защиты

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ

вёл войска к победе

от Калуги до польской границы

— Начало войны для меня было самым страшным. Я входил в войска НКВД. Когда немцы стали наступать, служил в Днепропетровске, охранял важные ж/д дороги, мосты, переправы, тоннели, ж/д станции. Сдерживать врага было нечем, приходилось отступать — они то справа прорвутся, то слева. Чтобы не оказаться в окружении, мы полгода в составе полка двигались на северо-восток. Так дошли до Харькова, а затем до станции Лиски под Воронежем, где остановились на реке на зимовку. Это был конец 41-го года, в декабре лёд встал, немцы остались на одной стороне Дона, а мы — на другой, всю зиму постреливали друг в друга. А весной 42-го, когда потеплело, немцы возобновили наступление, наш полк стал отступать по дороге на восток, на Саратов, а меня с группой солдат отправили в Кострому, где формировался оперативный полк внутренних войск. Там я уже был командиром отделения, потом помощником командира взвода, и оттуда меня отправили в пограничное саратовское военное училище.

Я как раз отучился на химическом отделении и был отправлен на фронт в качестве командира взвода химзащиты. Два года мы двигались от Калуги до Кёнигсберга, помогали проводить Белорусскую операцию — наш полк участвовал в ликвидации немецкой группировки на реке Березина в районе Борисова. И вот когда мы уже продвинулись по территории Белоруссии, прошли через всю реку, начальник штаба вызывает меня и ставит задачу: пока все заставы убывают на передовые части нашего фронта в Вильнюс, мне нужно возглавить тыловые подразделения полка. Я должен был собрать всех и всё в кучу — хозяйственников, склады, комендантский и химический взводы, возглавить и двигаться к Вильнюсу. Пограничники уехали на автомобилях, а мы отправились с повозками и лошадьми в составе человек 200. Выстроил я всю команду, и растянулась она на 2 км. Как двигаться — не сказали, я принял решение не делать большого крюка через Минск, а отправиться напрямую, по дороге к старой границе.

Через полсуток подходим к деревне. Смотрю — бежит навстречу мужчина, местный житель, машет рукой: «Стойте!» Говорит, немцы только вышли. Чуть мы с ними не столкнулись. Дело опасное, собрал помощников — командиров сапёрного и комендантского взвода, посоветовались, как быть. Назад уходить — позорно, решили прорываться. Выдвинулись, и с наступлением темноты началась стрельба — напоролись друг на друга, мы и враги.

Преследовать ночью — пустое дело, остались заночевать. На утро гляжу — наши ведут ко мне человек 10 немцев.

Ленинградская медсестра

ИНЕССА МИХАЙЛОВНА ПАВЛОВА

спасала раненых бойцов в годы войны

— Все ожидают от ветеранов историй, как они героически заслоняли друзей от пуль врагов и бросались на амбразуру — таким был мой первый муж, он прикрыл командующего флота собственным катером, когда все береговые снаряды устремились в его сторону. Вот так и погиб, и ведь не в своё дежурство вышел, и погода была страшной, штормовой! У меня таких историй нет, но то, что пережила и повидала, как и многие другие, кто трудился на благо победы, — тоже страшно. Я была медсестрой в военном госпитале в Ленинграде, повидала все ужасы блокады. Однажды пошла за водой к лунке, смотрю, человек сидит — замёрз насмерть, значит. У нас ничего не работало — ни водоснабжение, ни электричество, ни канализация, люди выкидывали из окон объедки, использовали лучники, мылись с помощью кастрюльки в перерывах между днями, когда можно было сходить в баню.

Вот ты отдежуришь сутки, не присядешь ни на минуточку, затем поспишь три часа, встаёшь и тащишься в кочегарку с ведром за углём.

В госпитале мы трудились с утра и до ночи, с теплом и любовью. Мы принимали раненых бойцов, работали посреди безумных страданий: перевязывали, носили на носилках с этажа на этаж, кололи уколы, мыли, утешали. Когда шли обстрелы, ранений было меньше, а наступление сопровождалось очень большим поступлением раненых. Ты кружишься вокруг каждого, успокаиваешь, помогаешь заснуть, потом бежишь менять, стирать и отглаживать бинты — их только через Ладогу можно было достать, и приходилось пользоваться старыми. Ноги огнём горят — ставишь тазик с водой, чтобы отошли, и перечитываешь истории болезни, пока сидишь.

Тогда и дружба была настоящая, человеческая; все в одинаковом положении — никто не знал, что будет завтра. Никогда не забуду потрясающих, таких молоденьких и красивых парней, которые оказывались у нас с настолько тяжёлыми ранениями! Один поступил с ампутированной ногой — как же он переживал, что его никто не полюбит! «Напишите моей маме, что я честно воевал», — и я плакала возле него всю ночь: «Конечно, полюбит! Смотри, какой ты умница, у тебя всё заживёт!». Серёжей его звали, он потом мне письма ещё писал: всё хорошо, медсестричка его полюбила, всё сложилось.

Самое незабываемое зрелище в моей жизни — празднование снятия блокады Ленинграда.

Тогда мы с подругой были на дежурстве, но как не поглядеть хоть одним глазком на салют в честь такого радостного повода? Мы договорились с одной медсестрой, что она нас подменит ненадолго, и поскольку увольнительных не оформляли — побежали без шинелей, прямо в халатиках, почти две остановки, а мороз был страшный. Салют должен был прогреметь над Петропавловской крепостью. Смотрим — а на Васильевском острове столько людей: и детей, и взрослых, и военных, и гражданских — все радуются, поздравляют друг друга со слезами на глазах, кричат «Ура!». Вот это была настоящая, неподдельная, всеобщая радость! Ожидание того, что война скоро закончится! Салют отсчитали, пора бежать обратно — подходят двое морячков: «Девочки, вы чего без шинелей по морозу?» — накидывают нам на плечи свои и провожают до госпиталя.