Марафонская битва

Предыстория и подготовка к битве

В конце VI века до н. э. в Афинах шла борьба за власть. В результате из города был изгнан тиран Гиппий и установилась демократия. Это не понравилось некоторым представителям аристократии, и они попытались восстановить старые порядки с помощью спартанцев.

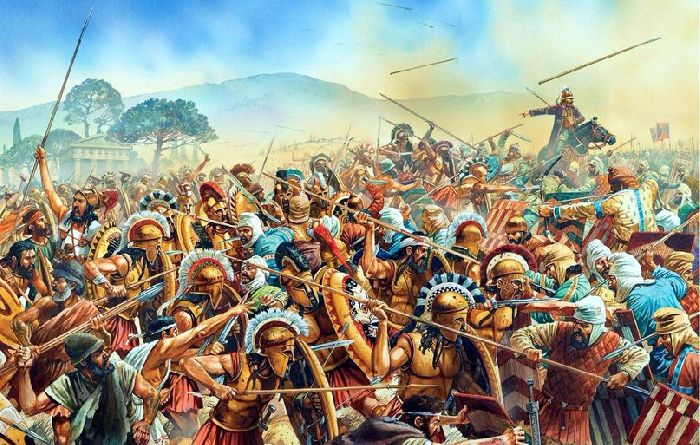

Рис. 1. Марафонская битва.

Горожане изгнали из города и сторонников реставрации старых порядков, и спартанцев. Опасаясь мести, афиняне заключили оборонительный союз с персами, которые стали рассматривать их как вассалов.

Датой начала греко-персидских войн следует считать 499 год до н. э., когда произошла военная экспедиция греков, живших на западном и восточном берегах Эгейского моря. Они смогли разорить город Сарды, который был столицей сатрапии, то есть военной провинции на западе державы Ахеменидов.

Персидский царь Дарий I решил покорить древнегреческие полисы. Из-за своей разрозненности они казались ему легкой добычей. В 492 году до н. э. полководец Мардоний подчинил Персидской империи Фракию и Македонию. В 491 году до н. э.

Царь Дарий отправил послов в греческие полисы. Все они признали себя вассалами его империи, кроме Спарты и Афин, где послы были убиты. Вскоре персы двинулись на запад и разорили остров Эвбея и его главный город — Эритрею. Далее они высадили десант в регионе Аттика недалеко от Афин, у селения Марафон. Против них выступил афинский полководец Мильтиад и ополчение города Платеи.

Основным источником по истории Марафонской битвы является шестая книга «Истории». Ее автором был Геродот, которого называют отцом истории. Достоверность описания им событий до сих пор под вопросом, часть сведений можно отнести к легендам. В качестве источника Геродот использовал рассказы участников, жрецов и устные предания.

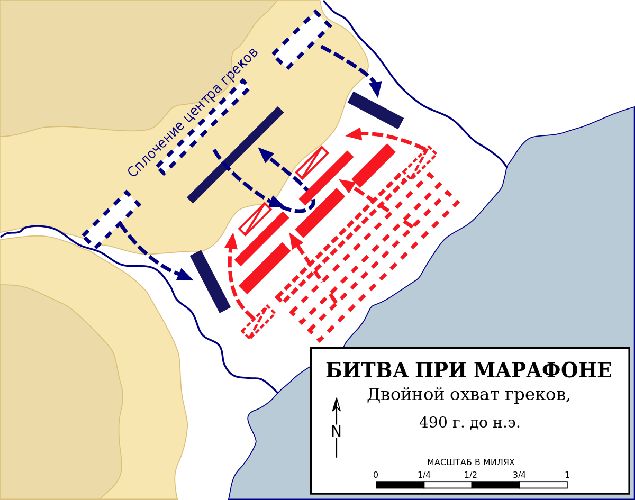

Рис. 2. Карта Марафонской битвы.

Особенности битвы и ее итог

Местом сражения стала равнина в Аттике. На ней встретились 12 сентября встретились два войска: 11 тыс. греков (10 тыс. афинян и 1 тыс. платейцев) и 26 тыс. персов, которыми командовали полководцы Датис и Артаферн.

Греческое войско представляло собой фалангу, то есть несколько шеренг тяжелой пехоты. Войско персов состояло из представителей разных народов из державы. Вооружены они были по-разному. Лучше всего — гвардия «бессмертных». Некоторые воины имели только дубинки, луки и шлемы из кожи.

Мильтиад не стал ждать прибытия союзных ему спартанцев. Он направил войско в атаку на прижатых к морю персов. Последние смогли добиться временного успеха в центре, но проиграли на флангах. Вскоре испуганные персидские воины отступили к кораблям. Персы потеряли свыше 6000, а греки — около 200. Они также захватили шесть кораблей. Отступившие персы пытались высадить десант ближе к Афинам, но Мильтиад заранее разгадал их замысел и направил войско маршем к Фалерской бухте. Стратег также отправил в Афины гонца по имени Евкл. Он пробежал расстояние в 42 километра и 195 метров, сообщил об успешном окончании битвы и тут же умер. Именно так появилась традиция марафонского бега.

Победа в сражении под Марафоном привела к десятилетнему перерыву в греко-персидских войнах. Царь Дарий I умер в 486 году до н. э. Следующий поход против греков совершил его сын — Ксеркс I.

Археологические раскопки XIX–XXI веков подтвердили достоверность некоторых древних описаний Марафонской битвы. Например, историк и географ II века н. э. Павсаний жил спустя 700 лет и упоминал о четырех крупных захоронениях на месте сражения.

Рис. 3. Марафонское сражение.

Что мы узнали?

Битву при Марафоне кратко изучают в школьном курсе истории 5 класса. Карту сражения можно найти в школьном атласе или в учебнике. Битва состоялась между греками и персами 12 сентября 490 г. до н. э. и закончилась победой греков под командованием полководца Мильтиада.

Марафонская битва

В греческой Аттике у подножия горы Пентеликон находится небольшой населенный пункт Марафон, название которого знают во всем мире. Но знаменитая битва, произошедшая в 490 г. до н.э. произошла немного дальше от городка. Древний Марафон был построен на месте греческой деревни Врана, которая располагается на юг от нынешнего Марафона. Вот тут и сошлись в битве греки и персы, проигравшие греческой армии. Это сражение называют Марафонским, оно положительно повлияло на демократию в Афинах, укрепило ее, позволило грекам мобилизовать силы, чтобы победить персов в дальнейших противостояниях.

Армия в Афинах

В 6-4 вв. до н.э. среди греческих полисов стали возвышаться Афины, в которых развивались экономика, производство, торговля, рабовладение. Город стал очень сильным и стал влиять на другие полисы. Для укрепления могущества Афинам нужна была постоянная армия, которая была сформирована после проведения в 6 в. до н.э. ряда реформ социального и военного характера. В результате чего в Афинах вместо рабовладельческого ополчения появилась регулярная армия. В ней служило все население полиса, которое было поделено на четыре группы согласно имущественному цензу.

Афинская армия делилась на такие категории, как:

Воины не постоянно служили в армии. Ополчение распускалось, как только война заканчивалась. Афины, как и другие греческие полисы, постоянно принимали участие в сражениях на суше и на море. Поэтому каждый афинянин имел достаточно боевого опыта и был отлично подготовлен.

Аристократы, входившие в состав конницы, носили только копье и легкий щит.

Государственные деньги на вооружение армии не тратились. Каждый мужчина должен был вооружаться самостоятельно. Гоплиту разрешалось иметь одного слугу, чтобы он носил за воином топорик и кинжалы.

Легковооруженные воины стояли на флангах или впереди фаланги, чтобы прикрывать фронт.

Причины войн между греками и персами

Полисная система Греции сформировалась окончательно к концу 6 в. до н.э., благодаря чему стали активно развиваться хозяйство, экономика, наука, культура, общество. Античная цивилизация получила новый виток развития, что вызывало зависть у соседних государств. К тому времени возвысилась и Персия, армия которой состояла из профессиональных воинов. Персидские правители обладали огромными человеческими и финансовыми ресурсами, вкладывая их в обучение армии. И цари Персии верили, что войско способно принести им на блюдечке богатые торговые города Греции, которые постоянно воевали между собой. Итак, к основным причинам Греко-персидских войн относятся:

В этих войнах между собой столкнулись две цивилизации, два противоположных мира. Происходили сражения не только между солдатами, но и между культурами, политическими системами, обществами. Греки были представителями европейской культуры, в персы – восточной, которую жители Европейского континента считали варварской и чужой.

Периоды Греко-персидского противостояния

Хронологическими рамками войн между персами и греками были 500 и 449 гг. до н.э. В течение этого периода произошло множество знаменательных битв, сражений, завоеваний на суше и на море. Одной из битв второго периода стала Марафонская, которая была результатом отражения атаки персов на Балканах. В борьбе греков и персов можно выделить следующие этапы:

Первые греческие колонии были завоеваны персами в Малой Азии в первой половине 6 в. до н.э. Местное население сначала не поняло истинных намерений персидского царя, поскольку он проводил мягкую колониальную политику и не менял общественный строй городов. Вскоре к власти в Персидской империи пришел честолюбивый Дарий Первый и для малоазийских греков все поменялось. Новый правитель стремился создать централизованное государство, сделать собственную власть абсолютной, расширить территорию государства, подчинить Балканскую Грецию.

Дарий Первый поставил везде своих сатрапов – наместников, чтобы они собирали налоги в пользу персов. Против вмешательства во внутренние дела греческих полисов восстал сначала Милеет, за ним последовали другие города. В результате восстания сатрапы Дария Первого были изгнаны, создан союз полисов, запрошена помощь у материковой Греции. Восставшие колонии рассчитывали получить помощь от Афин и Спарты. На последнюю правитель Милета возлагал особые надежды, но они не оправдались. Спарта заявила, что у нее нет опыта ведения морских сражений. А вот Афины помогли, прислав на помощь ионическим грекам 20 судов.

Греки, после серии успешных битв на море и суше, стали угрожать уже Персии. Это Дарию Первому совсем не понравилось, он стал перекидывать в Малую Азию войска. Армия была поделена на две части, что позволило окружить полисы с разных сторон и захватить полисы. В 494 г. до нашей эры Милет сдался, за ним последовали города Ионии. Первый этап показал, что грекам не выстоять против Персидской империи, причин тому было несколько. Во-первых, низкий военный и экономический потенциал колоний. Во-вторых, практически полностью отсутствовала помощь с материка. В-третьих, среди греков не было единства. В-четвертых, города-полисы материковой и островной Греции не дл конца понимали могущество быстро растущей Персии. Они считали, что амбиции Дария далеко не простираются, поэтому ничего не предприняли для защиты Балканской Греции. Это было огромной ошибкой, поскольку второй этап военной компании персов был связан с вторжением на Балканы.

Балканский поход Дария Первого

Официальным поводом к вторжению на полуостров стало желание персидского царя наказать Афины и Эритрею за предоставленную помощь Милету и другим ионийским городам. Дарий тщательно готовился к походу – были составлены планы вторжения, определены ключевые направления наступления, сформирована огромная армия и собран новый флот. Армия состояла из 30 тыс. хорошо обученных воинов, а флот – из 600 кораблей. Командовать армией Дарий Первый поставил своего зятя Мардония.

Поход на Балканах проходил по таким направлениям, как:

Вторжение началось в 492 г. до н.э., когда корабли персов пересекли Геллеспонт и осуществили первый пункт плана. Подчинение северного берега Эгейского моря, финикийцев, острова Фасос и Македонии давало надежды на быстрый успех в материковой Греции. В планы персов вмешалась погода. Флот был разбит штормом около мыса Афон. Мардоний отвел оставшиеся судна к Малой Азии, чтобы снова начать подготовку к вторжению.

Через время погода наладилась и Дарий отдал приказ снова наступать на Грецию. Корабли доплыли до острова Эвбея, оттуда персы переправились в Аттику. Довольно быстро они дошли до городка Марафон, которое располагалось за 42 километра от Афин. Здесь персы стали готовиться к битве.

Численность войск

Ученым точно не удалось установить, сколько персов и греков принимало участие в Марафонском сражении. Приблизительное количество участников с обеих сторон составляла приблизительно 30 тыс. человек. Каждый из древнегреческих историков приводит свои данные. Историкам, после сопоставления цифр из разных источников и документов, удалось установить такие данные:

В частности, Платон указывает в своих трудах по истории, что в Грецию приплыло полмиллиона персов. Римлянин Корнелий Непот считал, что Дарий выставил 200 тыс. пехотинцев и почти 10 тыс. всадников. Другой римский историк – Юстин – считал, что персы привели на Балканы 600 тыс. воинов.

Современные ученые подсчитали, что численность персидской армии никак не могла достигать такой огромной численности. Скорее всего, царь привез с собой в Элладу 1 тыс. всадников и 25 тыс. пехотинцев. При этом многие историки сходятся во мнении, что пеших воинов могло быть гораздо больше.

Сравнение армий

Греки носили круглый щит, закрытый шлем, поножи и панцири, закрывавшие спину и грудь. Такой панцирь для ног и тела делали из бронзы. Изделие точно повторяли линии туловища и ног.

Сражение под Марафоном

Армией персов командовали Артафен и Датис. Среди руководителей похода был и грек Гиппий, бывший тиран Афин, который бежал из полиса под влиянием местного населения. Войско греков возглавили Мильтиад и полемарх Каллимах.

Долина возле Марафона имеет форму полумесяца, которая двумя концами выходит в бухту. Равнина с наружной части защищена горами разной высоты. Греческая армия расположилась в нескольких километрах от места, где высадились греки.

Фаланга была выстроена при входе в долину. С правого фланга воинов защищали гоплиты, слева Мильтиад поставил отряды платеян. По филам, чуть левее от фаланги стояли воины. Каллемарху было поручено возглавить правый фланг, а левый – Аемнест.

Фаланга не имела нужной глубины для наступления, поскольку персов было слишком много. Да и долина возле Марафона была очень широкая. Из-за этого Мильтиад приказа сократить количество шеренг по центру фаланги, отдав предпочтение флангам. Туда были перемещены солдаты из центра. Общая протяженность фронта составила почти 1 километр.

Персы на передний план поставили лучников, по флангам их прикрывала конница. Мильтиад приказал начинать бой беглым маршем, чтобы солдаты смогли быстро пробежать пространство, доступное лучникам и стрелам. Кроме того, военачальник рассчитывал, что бегущие греки смогут морально напугать персов.

Схема битвы при Марафоне

Результаты и значение битвы

Афины потеряли 192 воина. Среди убитых был и военачальник Каллимах. Потери персов были гораздо больше. У Геродота указано, что Дарий потерял 6,4 тыс. человек. После поражения флот персов отплыл к Афинам, обогнул Аттику и мыс Сунион. Здесь они хотели подобрать свою пехоту, но афиняне были первыми. Персам пришлось отплыть, не высадившись на берег.

Дарий Первый и его военачальники не воспринимали свое поражение, как последнюю битву в Греко-персидских войнах. Персы стали готовиться к масштабному вторжению, для чего в стране были мобилизованы все силы и ресурсы. Пока Дарий готовился к новому походу и наказанию непокорных греков, произошел ряд важных событий. Они на десять лет отвлекли Персию от полисов. Сначала вспыхнуло восстание в Египте, куда Дарий отправил дополнительные воинские отряды. В 486 г. до нашей эры Дарий Первый умер, а его трон перешел к новому правителю Ксеркс.

Сменилось правление и в Афинах. Там к власти пришел Фемистокл, принимавший участие в битве при Марафоне. Именно он превратил флот Афин мощную военную единицу. Благодаря флоту афиняне получили окончательную победу над персами, разбив армию Ксеркса.

Историческое наследие Марафона

Сражение стало обрастать легендами еще в период античности. Это было связано, в первую очередь, с героизмом, который проявили греки во время битвы. Некоторые факты были опровергнуты археологами во время раскопок в долине, где происходила битва. Другие факты были подтверждены новыми открытиями и находками.

Одну из легенд не удалось опровергнуть или подтвердить до конца. Суть ее состоит в том, что воин греческой армии Фидиппид после сражения бежал от равнины до Афин без остановки. Он хотел возвестить о том, что греки одержали победу над персами. Только воин достиг города, он упал и умер, успев крикнуть, что Афины победили. В сочинениях Геродота Фидиппид упоминается, как гонец, который был послан из Афин в Спарту, чтобы просить о помощи. За два дня посланцу пришлось преодолеть 230 км. Легенду придумали уже в 1 веке нашей эры, спустя 550 лет после битвы.

Когда в конце 19 в. возобновилось проведение Олимпийских Игр, то сотрудники Международного комитета измерили расстояние между Марафоном и Афинами. Реальное расстояние составило 34,5 км. Эту дистанцию пробегали спортсмены на Играх в 1894 и 2004 гг.

Память о сентябрьских событиях 490 г. до н.э. хранят и памятники. К ним относятся Марафонский трофей, развалины Пирго, часовня и могилы павших в битве. Трофей был поставлен в честь греческой победы над персами. Название «трофей» означает обращение в бегство. Оригинальный памятник до наших дней не сохранился, на его месте стоит копия. Возле нее расположены развалины мрамора, которые называются Пирго. Считаются, что это руины бывшей могилы военачальника греков Мильтиада. Около этого места построили небольшую часовню, которая посвящена греческой победе возле Марафона.

Имена 192 греков из Афин, которые погибли в битве, нанесены на каменные надгробия, выложенные на холме. Это общая могила, на которой стоят памятник Мильтиаду и монумент, посвященный битве. Есть и две могилы поменьше, в которых, возможно, похоронены платейцы и рабы.

Битва при Марафоне не просто великая победа греков в прошлом, но и гордость современной Греции. Этому историческому событию посвящена биметаллическая монета, которую Нацбанк выпустил в 2010 г. Греки всегда с восхищением рассказывают о Марафоне и о том, что небольшая армия Афин смогла дать решительный отпор персам. Историки считают, что битва остановила продвижение персов в Европу и спасла континент от нашествия восточных варваров. Несмотря на множество мифов, которые окружают сражение, событие 490 г. до н.э. при Марафоне было, оно оказало огромное влияние на политическую систему, культуру и мировоззрение населения греческих полисов.

Марафонская битва (12 сентября 490 года до н. э.)

Персидский флот не смог перевезти в Аттику большую армию. На Марафонской равнине высадилось лишь 15 тыс. пехоты, преимущественно стрелков-лучников. Тем не менее, они представляли серьёзную угрозу для афинян. Единства между греками не было: между полисами продолжалась вражда. Соседняя с Афинами Беотия готова была перейти на сторону врага. Это не считалось в то время изменой, поскольку греки не осознавали себя единым народом. К тому же в Афинах продолжалась бесконечная борьба между аристократией и демосом за политическую власть. Афинская знать ждала прихода персов. Сторонники Гипия готовили мятеж в городе.

В этой сложной ситуации афиняне отправили гонца в Спарту с просьбой о помощи. Скороход за трое суток преодолел более 200 км. Но спартанцы медлили. Афиняне вынуждены были сражаться, рассчитывая только на свои силы.

Навстречу персам выступило 10-тысячное войско гоплитов. Их сопровождала немногочисленная лёгкая пехота. Конницы у греков не было вообще.

Командовало греческой армией несколько стратегов (военачальников). Самым авторитетным среди них был опытный полководец Мильтиад, бывший правитель Херсонеса Фракийского. Этот город был в зависимости от персидских царей, и Мильтиад некоторое время состоял у них на службе. Он хорошо знал военное искусство персов.

Утром 12 сентября 490 года до н. э. афиняне выстроились для боя в длинную фалангу и атаковали врагов. Этот бой получил название «Марафонская битва», или «Битва при Марафоне». Основные силы Мильтиад сосредоточил на флангах. В ходе сражения персы сильным ударом потеснили афинян в центре, где фаланга была слабее. Сильные фланги афинян зажали персидских воинов с двух сторон, и те, опасаясь окружения, панически отступили к кораблям. Понеся большие потери, персы сели на корабли и отплыли от берега. На поле боя полегло 6400 персов и 192 греческих гоплита. Одной из причин этого поражения было то, что персидские воины почти не имели тяжёлого вооружения. Метко стреляя из луков, они были слабыми в ближнем бою. Греки гордились своей блестящей победой над врагом и ещё долгое время прославляли героев Марафона.

Фланг — правый или левый край боевого порядка (фаланги).

С радостной вестью в Афины был послан лучший бегун. Без передышки он преодолел расстояние от Марафона до Афин, не снимая доспехов. Успев крикнуть: «Радуйтесь, греки, мы победили!», он, измождённый, упал замертво. Его звали Фиддипид, он был победителем Олимпийских игр по бегу в доспехах. В честь подвига героя атлеты на Олимпийских играх состязаются в беге на дистанции, которую пробежал Фиддипид, — 42 км 192 м. Этот вид состязаний так и называется — марафонский бег.

Битва при Марафоне

В сентябре 2020 г. исполнилось 2510 лет с того дня, как на Марафонской равнине афинские гоплиты, вместе с платейцами, разгромили вторгшуюся в Грецию персидскую армию. Это событие получило название – битва при Марафоне. Этому событию посвящено громадное количество литературы, но, тем не менее, существует ряд вопросов, без ответов на которые невозможно представить полную картину боя. До сих пор не известно, почему греки атаковали персов до подхода спартанского подкрепления, что побудило Мильтиада ослабить центр греческого построения. Длятся споры по поводу участия в сражении персидской конницы.

Предыстория битвы при Марафоне

В середине VI в. до н.э. на территории нынешнего Ирана возникла могущественная Персидская держава. Её правители расширяли границы государства во всех направлениях. Довольно быстро Персия поглотила Мидию, Вавилон, Лидию, Египет, установила контроль над греческими колониями в Ионии (Малая Азия). Грекам персы предоставили широкую политическую и экономическую автономию, следя лишь за своевременным сбором налогов. Но даже малейшая форма контроля не устраивала свободолюбивых греков. В 499 г. до н.э. ионийские греки подняли восстание, центром которого стал город Милет. Помощь ионийцам оказали Афины и Эретрия. Объединенная греческая армия в 498 г. до н.э. захватила Сарды – столицу лидийской сатрапии персов и сожгла город дотла. Однако это был чуть ли не единственный успех греков. В следующем году ионийцы потерпели ряд поражений, но окончательно их сопротивление было сломлено только к лету 493 г. до н.э.

После этих событий царь Дарий решил показательно отомстить всем союзникам ионийцев. Была собрана многочисленная армия, для перевозки которой по морю, по словам Геродота, потребовалось 600 триер. Командовать армией Дарий назначил двух полководцев – мидянина Датиса и своего внучатого племянника Артаферна. Первоначально персы высадились на Эвбее и при помощи предательства захватили Эретрию, после чего, в отместку за Сарды, город был разрушен, а все жители обращены в рабство. Следующей целью персов стали Афины.

Персы высадились возле города Марафон, к югу от Афин. Широкая марафонская долина была удобной для действий персидской конницы. Место для высадки порекомендовал бывший тиран Афин Гиппий, находившийся в персидском войске и рассчитывавший с их помощью вернуть себе власть в Афинах.

Узнав о высадке персов, афиняне отправили гонца в Спарту с просьбой о помощи. Согласно традиционной версии событий, в основе которой лежит рассказ Геродота, спартанцы отказались незамедлительно выступить в поход, т.к. согласно религиозным традициям нельзя было вести военные действия в первой половине месяца. Однако уже в древности Плутарх ставил под сомнение эти сведения Геродота, указывая, что спартанцы неоднократно участвовали в походах в первой половине месяца. Спартанцы в это время участвовали в карательной операции против мессенцев, что послужило причиной задержки их помощи афинянам.

Узнав, что лакедемоняне не могут сразу выступить в поход, афиняне на народном собрании приняли решение выступить против персов самостоятельно. Афинская армия состояла преимущественно из тяжеловооруженных воинов – гоплитов, которыми могли являться только полноправные граждане в возрасте до 50 лет. Полная мобилизация мужского населения была возможна только в случае непосредственной угрозы Афинам. Именно такая опасность возникла в сентябре 490 г. до н.э. Численность всего боеспособного населения колебалась в пределах 9 тысяч человек. Афиняне посчитали это количество недостаточным для победы над персами, и по инициативе Мильтиада даже освободили рабов изъявивших желание сражаться за свободу Афин.

Ход марафонской битвы

Выйдя к Марафонской равнине, афиняне разбили лагерь возле святилища Геракла. Справа позиция греков упиралась в море, а слева была прикрыта горами. Здесь к афинянам присоединилась помощь из города Платеи под командованием Аримнест. Число платейцев традиционно оценивают примерно в 1000 гоплитов. Это количество приводится у Юстина и Корнелия Непота, однако современные ученые считают, что численность платейцев не превышала 600 человек.

Несколько дней войска стояли друг против друга, не ведя при этом активных действий. Афиняне не спешили, понимая, что время работает на них, приближая спартанскую помощь. Что касается персидских военачальников, то они, вероятно, стремились выманить греков на центральную, более широкую часть равнины, где в полной мере могли бы использовать свое подавляющее превосходство в коннице.

К этому времени Геродот относит возникшие споры между афинскими стратегами. Часть стратегов не желала вступать в открытый бой с персами, в то время как другая во главе с Мильтиадом настаивала на немедленном сражении. Известно, что на стороне Мильтиада выступил стратег Аристид, и считая точку зрения Мильтиада единственно правильной уступил ему командование в свой день. Его примеру последовали и остальные стратеги – сторонники полевого сражения. При полном равенстве голосов все решило мнение стратега-полемарха Каллимаха, который также высказался за битву.

Согласно Геродоту, противостояние войск продолжалось несколько дней, пока не пришла очередь командования Мильтиада.

Особо следует остановиться на участии в сражении персидской конницы. Геродот указывает, что персы перед походом специально переоборудовали часть кораблей для перевозки конницы, однако в описании хода Марафонской битвы у него нет ни слова о персидской коннице, которая была главной силой персидского войска и которую так боялись греки. На основании фразы «Конница ушла» из более позднего византийского источника – «Лексикона» Свиды – ряд ученых считает, что персы решили предпринять обходной маневр и отправили часть своей армии на кораблях непосредственно к Афинам. Всю ночь накануне сражения персы были заняты тем, что грузили лошадей на суда. Этот трудоемкий процесс, так и не был закончен к утру. Поэтому в момент решающего столкновения персидская конница оказалась изолированной на кораблях.

Вероятнее всего, персидская конница все-таки в сражении не участвовала, будучи занятой процессом погрузки на корабли. В любом другом случае, грекам удалось бы захватить большое количество лошадей.

Фронт греческого войска оказался неравномерным. Традиционно считается, что на флангах построение греков достигало глубины в 8 шеренг, а в центре всего 4. Часть ученых считает, что в такое построение греки приняли по замыслу Мильтиада, план которого сводился к победе на флангах и окружению противника. Однако следует отметить, что фланги греческого войска не были усилены (никто из исследователей даже не допускает глубины построения больше 8 рядов), а произошло всего лишь ослабление центра.

Скорее всего, эта форма построения с ослабленным центром возникла стихийно. Выходя к центру равнины, греки пытались не допустить нависания персидских флангов над своими. С этой целью, уже во время марша, происходит перемещение гоплитов от центра к флангам, результатом которого стало удлинение фронта за счет растягивания центра

Расстояние между противниками составило около 8 стадий (примерно 1,7 км). Согласно Геродоту, греки пошли на врага быстрым шагом, переходя на бег. Пробежать всю дистанцию и не разорвать при этом строй невозможно. Вероятнее всего греки перешли на бег на расстоянии 100 м до вражеского строя, когда попали в зону обстрела персидскими лучниками.

Именно на основании этого пассажа строятся все предположения о ходе битвы, которые сводятся, как правило, к двум вариантам развития событий. Согласно первому – персы прорывают ослабленный центр греческого строя и преследуют бегущих греков до холма Сорос, но при этом терпят поражение на флангах, после чего фланги греческого войска соединяются, разворачиваются и совместно разбивают центр персов. Согласно второму – одержавший победу персидский центр был окружен греческими победоносными флангами и уничтожен.

Недостатком первого варианта реконструкции хода сражения является то, что в случае боя с перевернутым фронтом персы, стоявшие в центре, были бы вынуждены бежать не к своему лагерю и кораблям, а вглубь Аттики. Во втором варианте сомнение вызывает слаженно проведенный маневр окружения. Ведь с началом боя греки фактически лишились командования – все их стратеги находились в первых рядах фаланги, принимая непосредственное участие в бою, и провести такой сложный тактический охват было фактически невозможно.

Бегущие персы стремились укрыться на своих кораблях. Любопытно, что ни Геродот, ни Корнелий Непот не сообщают о бегстве персов в лагерь, а указывают сразу на корабли. Это косвенно подтверждает версию о том, что персы собирались отплывать, и значительная часть имущества уже была погружена на корабли.

Бой за корабли в описании Геродота напоминает «Илиаду» Гомера. Греки, так же как и троянцы, пытаются поджечь корабли, хотя самый близкий имевшийся в их распоряжении огонь, без сомнения, находился в греческом лагере за несколько километров от места боя. Именно здесь, судя по всему, греки понесли самые большие потери, пришедшиеся на правофланговую филу Аянтис. Во время боя у кораблей погибли стратеги Каллимах и Стесилай, а также ряд знатных афинян. Грекам удалось захватить семь персидских кораблей, а остальные отправились в сторону Афин.