Народные обычаи и традиции на кубани

Обычаи и традиции народов Кубани, кубанского казачества

Территория Кубани с запада омывается водами Азовского моря, на юге граничит с побережьем Чёрного моря, на востоке её окаймляют горы Северного Кавказа. Кубань —это историческое название местности, по которой протекает река Кубань. Многие национальности населяли данный район (адыгейцы, русские, украинцы, армяне, греки, арабы и другие). На Кубани мирно существовали храмы разных религий.

Истоки казачества

Переселенцы из разных частей света приносили собственные правила жизни, поэтому так разнообразны и уникальны традиции и обычаи народов Кубани. Большую часть людей составляли казаки. Это не национальность, а отдельный самобытный этнос. Он на Кубани сформировался во времена царствования Екатерины Великой в конце 18 века. Царица издала манифест дарения Кубани казакам на вечное пользование.

Казачьи обычаи и традиции на Кубани отображали познания о взаимосвязи природы и жизни людей. Патриархальный уклад в семье выступал носителем этих традиций. На престольные праздники в старину в самой большой избе после молебна устраивался общий обед. Каждый станичник приносил самые вкусные яства. Обрядовые казачьи песни распевались в календарные и семейные праздники.

Творчество казаков

Казаки любили шуточные и весёлые прибаутки, складывали поговорки.

Веселы привалы, где казаки запевалы.

От безделья не бывает у казака веселья.

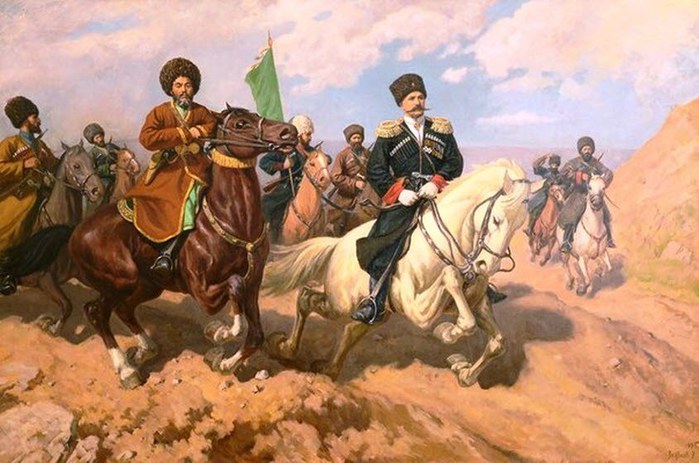

О храбрости казаков слагались легенды. Противники считали казаков «окаянными воинами на лошадях». Враги приговаривали, что лучше сражаться с десятью обычными солдатами, чем с одним казаком. Турецкие воины жутко боялись казаков и называли их «шайтанами» в человеческом обличие.

Кто пули боится, тот в казаки не годится.

Казачья смелость порушит любую крепость.

Казаки и война

Традиции и обычаи народов Кубани включали подготовку мальчиков к военной жизни. С первых дней проводились обряды в посвящение воина. До исполнения ребенку года мать ежедневно купала его с наговорами: на здоровье и удачу. С детства мальчики в казацких семьях учились держать в руках шашку и скакать на лошади.

Казак сам не ест, а коня накормит.

Казак без коня, что солдат без ружья.

Без коня казак кругом сирота.

Быт казака

Казак не может считаться казаком, если не соблюдает традиции и обычаи народов Кубани. Важным событием среди кубанцев существовало построение дома. Это было дело коллективное; на постройку хаты приходили все жители станицы. После окончания строительных работ хозяева устраивали богатое угощение и приглашали на новоселье. Своеобразная оплата за помощь в постройке дома.

Казаки всегда славились гостеприимством. Через кубанские земли паломники проложили путь в Иерусалим. Казачьи семьи радушно принимали людей из далеких мест, оставляли на ночлег, делились едой. Кубанцы с интересом слушали рассказы паломников о святых местах, о жизни на других землях. Паломники восхищались казачьим гостеприимством, убранством жилья, воспитанием детей. Среди казачьей детворы было принято первыми здороваться со старшими, даже незнакомыми людьми. Уважительное отношение к старикам было безграничным. Им всегда уступали дороги, внимательно выслушивали наставления. При старшем поколении нельзя было курить, сидеть и разговаривать без разрешения.

О детях

В честь рождения мальчика вывешивался однотонный флаг на крышу, если рождалась девочка. То пёстрый флаг. В течение года дедушка по отцу сажает плодовое дерево во дворе дома. Ребёнок с детства начинает за ним ухаживать. Так старшее поколение указывает на неотрывную связь народа с природой. Мать воспитывала с детей до шестилетнего возраста. После воспитание занимались мужчины, которые обучали их искусству верховой езды и стрельбы из лука.

Да в хуторе раздолье,

Но не спится казаку мысли слишком вольны.

Вот бы все его сыны выросли достойно.

Казачество в наши дни

Немного истории

Много повидала кубанская земля. В годы гражданской войны было принято постановление о полном уничтожении казачества. Много погибло казаков, но традиции и обычаи народов Кубани живут и в наши дни.

В 1937 году часть кубанской земли переименовали в Краснодарский край. Казачество было частично реабилитировано. В армии появились казачьи войска с ношением особой формы. Она состояла из черкески с башлыком, бурки, шаровар и кавказских сапог из натуральной кожи. На голову одевали кубанку. Возрождение казачества связано с патриотическим воспитанием молодого поколения, приверженностью православия. Казаки всем миром отмечают Пасху и Рождество, Спас.

Республика Адыгея – носитель традиций Кубани

Кубанцев всегда отличало стремление к воле, независимости от какой-либо власти. Многонациональность Кубани позволяло каждому народу сохранять собственные традиции. Адыгея занимает равнинную и горную зоны Северо-Западного Кавказа на левой стороне Кубани. У адыгейцев не бывало брошенных стариков, старух и детей-сирот. Уважающий себя род не допускал, чтобы люди, носящий их фамилию, оказывались на попечение общественности. Все сироты поступали под опеку уважаемым членам общины.

В 1991 году республика Адыгея вышла из состава Красноярского края, но по-прежнему остаётся на кубанской территории. Многие джигиты, живущие на Кавказе, сохраняют старинные обычаи и традиции народов Кубани. Часто молодые выбирают национальные костюмы в день свадьбы. Невеста выглядит необыкновенно изящно в длинном бархатном платье, украшенном вышивкой, с красивым поясом, кованным из серебра. На голове находится маленькая шапочка, украшенная мехом. В старину данную шапочку носили до рождения первого ребёнка.

Очень своеобразны традиции Краснодарского края

Народы края не утратили свои национальные обычаи. Прекрасной традицией Краснодарского края, пришедшей из старины, является обряд перед рождеством. В станицах за 10 дней до праздника глава семейства срезает ветку вишни, ставит в глиняный кувшин с водой под образа. Если на Рождество веточка даст листочки, значит год будет благоприятный для всей семьи.

Армяне, проживающие в городах края, сохранили весёлый и шумный обычай. В середине лета празднуется Вардавар. На улицах происходит обливание водой друг друга. Считается, что вода в это время имеет магические свойства. Она способна даже очистить от грехов. Праздник выпадает на период с 28 июня до 1 августа.

В настоящее время появляются новые традиции Краснодарского края. Праздник урожая приурочен к окончанию уборки сельскохозяйственных культур. На площади аграрии всего края предоставляют свои товары (зерно, овощи, фрукты). Главным чемпионам жатвы выделяют ценные призы. Праздник сопровождается выступлениями творческих танцевальных коллективов и пением казачьего хора.

Вековые обряды сплачивают людей, защищают от негатива, укрепляют нерушимость жизненных укладов.

Традиции и обычаи Кубани

Исторически Кубань впитала в себя культуру южно-русских и восточно-украинских поселений. Это повлияло на особенности исторического и этнического развития, придало региону яркую самобытность.

Молодежь края бережно хранит память о казачьем прошлом, знает историю. Казачий дух – то важное, чем пропитаны праздники и обряды на Кубани.

Кубань ассоциируется, прежде всего, с казачеством и сельским хозяйством. Северо-западный Кавказ во все времена славился своими плодородными землями, разнообразием видов растительности и представителей животного мира.

Богатство природных ресурсов, красота и многообразие природы нашли отражение в традициях и обрядах жителей края. Обычаи народа Кубани колоритны и разнообразны.

Православные и войсковые традиции

Кубанское казачество привнесло в жизнь и быт войсковые обряды и традиции, которые, так или иначе, перекликались с праздниками православного календаря. Соблюдение религиозных устоев всегда было для казаков важной составляющей жизни. Поэтому обряды стали делить на календарные и бытовые. Все кубанские праздники по смысловому наполнению можно разделить на три части:

1. Православные даты и праздники годового цикла.

2. Праздники и традиции, привязанные к временам года и сельскохозяйственной деятельности (окончание полевых сезонных работ, первый выгон скота со стадом, пахота и т.д.). Свадьбы было принято праздновать осенью и зимой, когда полевые работы окончены. Празднование свадьбы в пост было невозможно. Свадебный обряд проводился строго в соответствии с правилами. Вступали в брак обычно в возрасте с 18 до 20 лет. Решение за молодых принимали родители. Сваты могли прийти в дом к невесте без жениха, только с его шапкой. В этом случае невеста видела жениха впервые в день свадьбы. Основные праздники – Пасха, Рождество, Спас, Троица. Первыми в начале года праздновались Новый год, Рождество, Крещение.

3. Воинские традиции и праздники (появились и чтятся со времен кубанского казачества).

Народные обряды из глубины веков

Народные традиции Кубани интересны и самобытны. Все значимые события (крещение ребенка, начало строительства дома, сватанье, свадьба, новоселье) отмечались строго по правилам обряда. Например, при строительстве в стену дома замуровывали деревянный крест для благословения жилища. Часто в праздновании принимало участие практически все население станицы. Вековые обряды сплачивали людей, давали чувство защищенности и нерушимости жизненных укладов.

Многие обычаи не соблюдаются сегодня, но являются частью истории. Например, на свадьбу приглашались только женатые пары, выбирали суженого для детей родители. До нашего времени дошла традиция праздновать Масленицу, готовить обрядовую пищу (блины и вареники).

В новогоднюю ночь гадали, проводили ритуалы, жгли костры, ходили по улицам с колядками. Сегодня, также как и сотню лет назад, в канун Крещения люди идут в церковь на праздничную службу, святят воду.

Раньше было принято после праздничного застолья остатки еды отдавать домашней птице и скотине. Этот обычай был залогом достатка в доме на целый год. Воскресенье перед Великим постом считалось днем «всеобщего примирения». Люди просили друг у друга прощения, ходили в гости. Эта традиция сохранилась и сегодня в кубанских городах и селах.

Праздники и обряды на Кубани передаются из поколения в поколение, становясь частью повседневной жизни. Разные народности, населяющие этот край, привнесли в культуру Кубани свои обычаи и устои. Культура Запада и Востока переплелась и образовала здесь единую уникальную культурную систему. Колорит казацкого быта отражен во многих музейных экспозициях Кубани.

Традиции, быт, культура кубанского казачества

Без казаков сегодня невозможно поддержание общественного порядка на Кубани, охрана природных ресурсов, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка молодежи к службе в армии. Весома роль войска и в общественно-политической жизни края. Поэтому десятилетие возрождения кубанского казачества стало событием для всех кубанцев.

О традиционной народной культуре целесообразно начать с истории заселения Кубани, т.к. именно в этом историческом событии заложены истоки культуры кубанского казачества.

Кубань, в силу особенностей исторического развития, является уникальным регионом, где на протяжении двух веков взаимодействовали, взаимопроникали и формировались в одно целое элементы культур южно-русских, восточно-украинских и других народов.

Общественные здания: атаманское правление, школы возводили из кирпича с железными крышами. Они до сих пор украшают кубанские станицы.

Обряд при строительстве жилья. «В передний угол, в стену вмуровывали деревянный крест, призывая этим Божье благословение на обитателей дома.

После окончания строительных работ хозяева устраивали угощение вместо платы (ее не полагалось брать за помощь). Большинство участников приглашалось и на новоселье.

Одна очень распространенная деталь интерьера казачьей хаты фотографии на стене, традиционные семейные реликвии. Небольшие фотоателье появились в кубанских станицах уже в 70-х годах XIX века. Фотографировались по особым случаям: проводы в армию, свадьба, похороны.

Особенно часто фотографировались в годы первой мировой войны, в каждой казачьей семье старались сделать снимок на память или получить фотографию с фронта.

Казачий костюм. Мужской костюм состоял из военной формы и повседневной одежды. Форменный костюм прошел сложный путь развития, и на нем больше всего сказалось влияние культуры кавказских народов. Славяне и горцы жили по соседству. Враждовали они не всегда, чаще стремились к взаимопониманию, торговле и обмену, в том числе и культурно-бытовому. Казачья форма утвердилась к середине XIX века: черкеска из черного сукна, темные шаровары, бешмет, башлык, зимняя бурка, папаха, сапоги или наговицы.

Традиционный женский костюм сформировался к середине XIX века. Он состоял из юбки и кофточки (кохточка), сшитой из ситца. Она могла быть приталенной или с басочкой, но обязательно с длинным рукавом, отделывалась нарядными пуговицами, тесьмой, самодельными кружевами. Юбки шили из ситца или шерсти, для пышности присборенные у пояса.

Значение одежды в системе материальных ценностей казачьей семьи было весьма велико, красивая одежда поднимала престиж, подчеркивала достаток, отличала от иногородних. Одежда, даже праздничная, в прошлом обходилась семье относительно дешево: каждая женщина умела и прясть, и ткать, и кроить, и шить, вышивать и плести кружева.

На Кубани ели больше мяса и мясных блюд (особенно птицу, свинину и баранину), чем в других местах России. Однако и здесь очень ценились сало и жир, так как часто мясные продукты употреблялись как приправа к кушаньям.

В семье особым уважением пользовались старики. Они выступали хранителями обычаев, играли большую роль в общественном мнении и казачьем самоуправлении.

Зимой, с раннего утра до поздней ночи, женщины пряли, ткали, шили. Мужчины в зимнюю пору занимались всевозможным ремонтом и починкой построек, орудий труда, транспортных средств, их обязанностью был уход за лошадьми и скотом.

Казаки умели не только работать, но и хорошо отдыхать. В воскресенье и праздничные дни работать считалось грехом. С утра всей семьей отправлялись в церковь, своеобразное место духовного общения.

Традиционной формой общения были «беседы», «улицы», «посиделки». На «беседах» коротали время женатые и пожилые люди. Здесь обсуждали текущие дела, делились воспоминаниями, обязательно пели песни.

Молодежь предпочитала «улицу» летом или «посиделки» зимой. На «улице» завязывались знакомства, разучивались и исполнялись песни, песни и танцы сочетались с играми. «Посиделки» устраивались с наступлением холодов в домах девушек или молодых супругов. Здесь собирались те же «уличные» компании. На «посиделках» девушки мяли и чесали коноплю, пряли, вязали, вышивали. Работа сопровождалась песнями. С приходом парней начинались танцы и игры.

Обряды и праздники. На Кубани бытовали различные обряды: свадебный, родильный, имянаречение, крестины, проводы на службу, похороны.

«В развитии свадьбы выделяется несколько периодов: досвадебный, который включал в себя сватовство, рукобитие, своды, вечеринки в доме невесты и жениха; свадьбу и послесвадебный ритуал». В конце свадьбы главная роль отводилась родителям жениха: их катали по станице в корыте, запирали на горище, откуда им приходилось откупаться при помощи «четвертинки». Доставалось и гостям: у них «крали» кур, ночью замазывали известью окна. «Но во всем этом, не было ничего оскорбительного, бессмысленного, не направленного на будущее благо человека и общества. Старинные ритуалы намечали и закрепляли новые связи, налагали на людей социальные обязанности. Глубоким смыслом были наполнены не только действия, но и слова, предметы, одежда, напевы песен».

Как и по всей России, на Кубани чтили и широко отмечали календарные праздники: Рождество Христово, Новый Год, Масленицу, Пасху, Троицу.

Возвратившись из церкви, после освящения обрядовой пищи, умывались водой, в которой находилась красная «крашенка», чтобы быть красивым и здоровым. Разговлялись яйцом и паской. Ими же одаривали нищих, обменивались с родственниками и соседями.

Речь кубанских казаков пересыпалась поговорками, пословицами, фразеологизмами.

Российское общество в ходе преобразований столкнулось со сложными нравственными, политическими, экономическими проблемами, которые не могут быть решены без помощи гуманитарной науки. Людей волнуют заботы о будущем, но при этом у них никогда не иссякнет интерес к прошлому, к своей истории. Углубление в историю возвращает людям утраченные некогда ценности. Без исторических знаний не может быть подлинно духовного роста.

Развитие культуры определялось традициями литературной и духовной жизни народов. Это проявлялось в развитии системы образования, культурно-просветительских учреждений, издательской деятельности, появления кубанской литературы, науки, искусства. Определенное воздействие на нее оказывала политика правительства войсковой администрации и церкви. Прежде всего, это касалось казачьего населения Кубани.

Традиции и обычаи кубанских казаков

Традиции, быт, культура кубанского казачества

Без казаков сегодня невозможно поддержание общественного порядка на Кубани, охрана природных ресурсов, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка молодежи к службе в армии. Весома роль войска и в общественно-политической жизни края. Поэтому десятилетие возрождения кубанского казачества стало событием для всех кубанцев.

Кстати, недавно появился и новый термин — «неоказачество». Кое-какие деятели пытаются оторвать казаков от древних корней, которые с молоком матери впитали в себя нынешние носители казачьей идеи — наши старики. Дескать, не было возрождения казачества, оно давно умерло. Но большинство жителей Кубани уверены, что не было разрыва исторических традиций и культуры казаков, казачий дух всегда присутствовал в наших хуторах и станицах, а поэтому говорить о неоказачестве кощунственно. Казачество обречено на расцвет, потому что идея возрождения пошла вглубь и вширь, привлекла к ним новых носителей казачьей идеи — нашу молодежь. Мы бережно храним традиции предков, поем дедовские песни, пляшем народные танцы, хорошо знаем свою историю, гордимся своими казачьими корнями. Значит — уверенно шагаем в третьем тысячелетие!

История Кубани

О традиционной народной культуре целесообразно начать с истории заселения Кубани, т.к. именно в этом историческом событии заложены истоки культуры кубанского казачества.

Кубань, в силу особенностей исторического развития, является уникальным регионом, где на протяжении двух веков взаимодействовали, взаимопроникали и формировались в одно целое элементы культур южно-русских, восточно-украинских и других народов.

Домостроение — важный элемент традиционной народной культуры. Это большое событие в жизни каждой казачьей семьи, дело коллективное. В нем обычно принимали участие, если не все, то большая часть жителей «края», «кутка», станицы.

Вот как строились турлучные дома: «По периметру дома казаки закапывали в землю большие и малые столбы — «сохи» и «подсошники», которые переплетались лозой. Когда каркас был готов, созывали родственников и соседей для первой мазки «под кулакы»- глину вперемешку с соломой забивали кулаками в плетень. Через неделю делали вторую мазку «под пальцы», когда глину, перемешанную с половой, вминали и разглаживали пальцами. Для третьей «гладкой» мазки в глину добавляли полову и кизяк (навоз, тщательно перемешанный с соломенной резкой)».

Общественные здания: атаманское правление, школы возводили из кирпича с железными крышами. Они до сих пор украшают кубанские станицы.

Специальные обряды при закладке дома. «На место строительства бросали клочки шерсти домашних животных, перья — «чтобы все водилось». Матку-сволок (деревянные брусья, на которые настилался потолок) поднимали на полотенцах или цепях, «чтобы в доме не было пусто».

Обряд при строительстве жилья. «В передний угол, в стену вмуровывали деревянный крест, призывая этим Божье благословение на обитателей дома.

После окончания строительных работ хозяева устраивали угощение вместо платы (ее не полагалось брать за помощь). Большинство участников приглашалось и на новоселье.

Внутреннее убранству казачьей xaты. Интерьер кубанского жилища был в основном одинаков для всех районов Кубани. В доме обычно было две комнаты: великая (вылыка) и малая хата. В малой хате находились печь, длинные деревянные лавки, стол (сырно). В великой хате стояла изготовленная на заказ мебель: шкаф для посуды: («горка» или «угольник»), комод для белья, сундуки и т.д. Центральным местом в доме был «Красный угол» — «божница». «Божница» оформлялась в форме большого киота, состоящего из одной или нескольких икон, украшенных рушниками, и стола — угольника. Часто иконы и рушники украшались бумажными цветами. В «божнице» сохраняли предметы, имеющие священное или обрядовое значение: венчальные свечи, «паски», как их называют у нас на Кубани, пасхальные яйца, просвирки, записи молитв, поминальние книжки».

Рушники — традиционный элемент украшения кубанского жилища. Их делали из тканей домашнего производства, обшивали с двух концов кружевами и вышивали крестом или гладью. Вышивка чаще всего проходила по краю полотенца с преобладанием растительного орнамента, вазона с цветами, геометрических фигур, парного изображения птиц.

Одна очень распространенная деталь интерьера казачьей хаты фотографии на стене, традиционные семейные реликвии. Небольшие фотоателье появились в кубанских станицах уже в 70-х годах XIX века. Фотографировались по особым случаям: проводы в армию, свадьба, похороны.

Особенно часто фотографировались в годы первой мировой войны, в каждой казачьей семье старались сделать снимок на память или получить фотографию с фронта.

Казачий костюм

Мужской костюм состоял из военной формы и повседневной одежды. Форменный костюм прошел сложный путь развития, и на нем больше всего сказалось влияние культуры кавказских народов. Славяне и горцы жили по соседству. Враждовали они не всегда, чаще стремились к взаимопониманию, торговле и обмену, в том числе и культурно-бытовому. Казачья форма утвердилась к середине XIX века: черкеска из черного сукна, темные шаровары, бешмет, башлык, зимняя бурка, папаха, сапоги или наговицы.

Кровопролитные войны начала XX века показали неудобство и непрактичность традиционной казачьей формы на поле боя, но с ними мирились пока казак нес сторожевую службу. Уже в 1915 году в ходе первой мировой войны, которая остро обнаружила эту проблему, казакам разрешили черкеску и бешмет заменить на гимнастерку пехотного образца, бурку — на шинель, а папаху заменить фуражкой. Традиционная казачья форма была оставлена как парадная.

Традиционный женский костюм сформировался к середине XIX века. Он состоял из юбки и кофточки (кохточка), сшитой из ситца. Она могла быть приталенной или с басочкой, но обязательно с длинным рукавом, отделывалась нарядными пуговицами, тесьмой, самодельными кружевами. Юбки шили из ситца или шерсти, для пышности присборенные у пояса.

«..Юбки шили из покупного материала широкие, в пять-шесть полотнищ (полок) на вздернутом шнуре — учкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних, и назывались они по-русски — подол, по-украински спидница. Нижние юбки надевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки, иногда даже по две-три, одна на другую. Самая нижняя была обязательно белой».

Значение одежды в системе материальных ценностей казачьей семьи было весьма велико, красивая одежда поднимала престиж, подчеркивала достаток, отличала от иногородних. Одежда, даже праздничная, в прошлом обходилась семье относительно дешево: каждая женщина умела и прясть, и ткать, и кроить, и шить, вышивать и плести кружева.

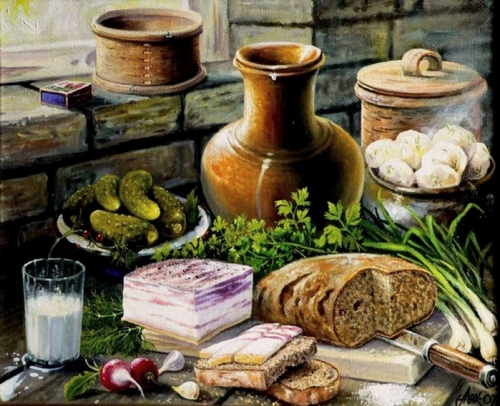

Казачья пища

Основой питания кубанской семьи являлись пшеничный хлеб, продукты животноводства, рыбоводства, овощеводства и садоводства. Наиболее популярным считался борщ, который варился с кислой капустой, с фасолью, с мясом, салом, в постные дни — с растительным маслом. У каждой хозяйки борщ имел свой неповторимый вкус. Это было обусловлено не только старанием, с которым хозяйки готовили еду, но и различными кулинарными секретами, среди которых было умение делать зажарку. Любили казаки вареники, галушки. Понимали толк в рыбе: они ее солили, вялили, варили. Солили и сушили на зиму фрукты, варили компоты (узвары), варенье, готовили арбузный мед, делали фруктовую пастилу; широко употребляли мед, из винограда делали вино.

На Кубани ели больше мяса и мясных блюд (особенно птицу, свинину и баранину), чем в других местах России. Однако и здесь очень ценились сало и жир, так как часто мясные продукты употреблялись как приправа к кушаньям.

В больших неразделенных семьях все продукты находились в ведении свекрови, которая выдавала их «дежурной» невестке. Пищу варили, как правило, в печи (зимой в доме, в кухне, летом — тоже в кухне или в летней печи во дворе): В каждой семье была необходимая простейшая утварь: чугуны, плошки, миски, сковороды, ухваты-рогачи, чаплейки, кочерги».

Крестьянско-казачья педагогика всегда следовала житейским заветам, в основе которых были от века идеалы строгой доброты и послушания, взыскательного доверия, совестливой справедливости, нравственного достоинства и прилежания к труду. В казачьей семье отец и мать, дед и бабка, учили главному делу — умению разумно жить.

В семье особым уважением пользовались старики. Они выступали хранителями обычаев, играли большую роль в общественном мнении и казачьем самоуправлении.

В казачьих семьях трудились не покладая рук. Особенно тяжелыми были полевые работы в страдную пору — уборка урожая. Работали от зари до зари, жить перебирались всей семьей в поле, домашними делами занималась свекровь или старшая невестка.

Зимой, с раннего утра до поздней ночи, женщины пряли, ткали, шили. Мужчины в зимнюю пору занимались всевозможным ремонтом и починкой построек, орудий труда, транспортных средств, их обязанностью был уход за лошадьми и скотом.

Казаки умели не только работать, но и хорошо отдыхать. В воскресенье и праздничные дни работать считалось грехом. С утра всей семьей отправлялись в церковь, своеобразное место духовного общения.

Традиционной формой общения были «беседы», «улицы», «посиделки». На «беседах» коротали время женатые и пожилые люди. Здесь обсуждали текущие дела, делились воспоминаниями, обязательно пели песни.

Молодежь предпочитала «улицу» летом или «посиделки» зимой. На «улице» завязывались знакомства, разучивались и исполнялись песни, песни и танцы сочетались с играми. «Посиделки» устраивались с наступлением холодов в домах девушек или молодых супругов. Здесь собирались те же «уличные» компании. На «посиделках» девушки мяли и чесали коноплю, пряли, вязали, вышивали. Работа сопровождалась песнями. С приходом парней начинались танцы и игры.

Обряды и праздники

На Кубани бытовали различные обряды: свадебный, родильный, имянаречение, крестины, проводы на службу, похороны.

«В развитии свадьбы выделяется несколько периодов: досвадебный, который включал в себя сватовство, рукобитие, своды, вечеринки в доме невесты и жениха; свадьбу и послесвадебный ритуал». В конце свадьбы главная роль отводилась родителям жениха: их катали по станице в корыте, запирали на горище, откуда им приходилось откупаться при помощи «четвертинки». Доставалось и гостям: у них «крали» кур, ночью замазывали известью окна. «Но во всем этом, не было ничего оскорбительного, бессмысленного, не направленного на будущее благо человека и общества. Старинные ритуалы намечали и закрепляли новые связи, налагали на людей социальные обязанности. Глубоким смыслом были наполнены не только действия, но и слова, предметы, одежда, напевы песен».

Как и по всей России, на Кубани чтили и широко отмечали календарные праздники: Рождество Христово, Новый Год, Масленицу, Пасху, Троицу.

Особым событием и торжеством в народе считали Пасху. Об этом говорят и названия праздника — «Вылык дэнь», Светлое Воскресенье.

Начинать об этом празднике надо с Великого поста. Ведь именно он — подготовка к Пасхе, период духовного и физического очищения.

Великий Пост длился семь недель, причем каждая неделя имела свое название. Особенно важными были две последние: Вербная и Страстная. После них следовала Пасха — светлый и торжественный праздник обновления. В этот день стремились надеть все новое. Даже солнце, замечали, ликует, меняется, играет новыми красками. Обновлялся и стол, заранее готовили обрядовую пищу». красили яйца, пекли паску, жарили поросенка. Яйца красили в разные цвета: красный — кровь, огонь, солнце; голубой — небо, вода; зеленый — трава, растительность. В некоторых станицах на яйца наносили геометрический рисунок — «писанки». Обрядовый хлеб паска, был настоящим произведением искусства. Старались, чтобы был он высоким, «голову» украшали шишками, цветами, фигурками птиц, крестами, смазывали яичным белком, посыпали цветным пшеном.

Пасхальный «натюрморт» — прекрасная иллюстрация к мифологическим представлениям наших предков: паска дерево жизни, поросенок — символ плодородия, яйцо начало жизни, жизненная энергия.

Возвратившись из церкви, после освящения обрядовой пищи, умывались водой, в которой находилась красная «крашенка», чтобы быть красивым и здоровым. Разговлялись яйцом и паской. Ими же одаривали нищих, обменивались с родственниками и соседями.

Очень насыщенной была игровая, развлекательная сторона праздника: вождение хороводов, игры с крашенками, в каждой станице устраивали качели, карусели. Кстати, катание на качелях имело обрядовое значение — оно должно было стимулировать рост всего живого. Завершалась Пасха Красной Горкой, или Проводами, через неделю после пасхального воскресенья. Это — «родительский день», поминовение усопших.

Отношение к предкам — показатель нравственного состояния общества, совести людей. На Кубани к предкам всегда относились с глубоким почтением. В этот день всей станицей шли на кладбище, вязали на крестах платки и полотенца, устраивали поминальную тризну, раздавали «на помин» еду и сладости.

Языковые особенности

Устная разговорная кубанская речь — ценный и интересный элемент народной традиционной культуры.

Она интересна тем, что представляет смесь языков двух родственных народов — русского и украинского, плюс заимствованные слова из языков горцев, сочный, колоритный сплав, соответствующий темпераменту и духу народа.

Все население кубанских станиц, говорившее на двух близкородственных славянских языках — русском и украинском, легко усваивало языковые особенности обоих языков, и без труда многие кубанцы переходили в разговоре с одного языка на другой с учетом ситуации. Черноморцы в разговоре с русскими, особенно с городским человеком, стали использовать русский язык. В общении со станичниками, с соседями, знакомыми, родными «балакали», т.е. говорили на местном кубанском диалекте. В то же время язык линейцев пестрел украинскими словами и выражениями. На вопрос, на каком языке говорят кубанские казаки, на русском или украинском, многие отвечали: «На нашем, казачьем! На кубанском».

Речь кубанских казаков пересыпалась поговорками, пословицами, фразеологизмами.

Словарь фразеологизмов говоров Кубани издал Армавирский педагогический институт. В нем собрано более тысячи фразеологических единиц типа: бай дуже (все равно), спит и курей бачит (чутко спит), бисова нивира (ничему не верящий), бить байдыки (бездельничать) и др. Они отражают национальную специфику языка, его самобытность. Во фразеологии — устойчивом словосочетании, запечатлен богатый исторический опыт народа, отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное, уместное использование фразеологизмов придает речи неповторимое своеобразие, особую выразительность и меткость.

Народные промыслы и ремесла

Народные промыслы и ремесла — важная часть традиционной народной культуры. Кубанская земля славилась своими мастерами, одаренными людьми. При изготовлении любой вещи народный мастер думал о ее практическом назначении, но не забывал и о красоте. Из простых материалов — дерева, металла, камня, глины — создавались истинные произведения искусства.

Гончарное производство — типичный мелкий крестьянский промысел. В каждой кубанской семье имелась необходимая глиняная посуда: макитры, махотки, миски, плошки и т.д. В творчестве гончара особое место занимало изготовление кувшина. Создание этой красивой формы было доступно не всем, для его изготовления требовались умение и навык. Если сосуд дышит, сохраняя воду прохладной даже в сильную жару, значит мастер вложил частичку души в немудреную посуду.

Неотъемлемыми предметами кубанского жилища были станы «ткацкие станки, прялки, гребни для изготовления нитей, буки — бочки для отбеливания холста. В ряде станиц холст ткали не только для своих семей, но и специально для продажи.

Наши предки умели мастерить домашнюю утварь ажурного плетения в славянском стиле. Плели из камыша, тальника, тростника колыбели, столы и стулья, корзины, лукошки, дворовые ограды — плетень. В станице Марьянской этот промысел сохранялся до сих пор. На рынках Краснодара можно увидеть изделия на любой вкус хлебницы, этажерки, мебельные гарнитуры, декоративные настенные панно.

Заключение

Российское общество в ходе преобразований столкнулось со сложными нравственными, политическими, экономическими проблемами, которые не могут быть решены без помощи гуманитарной науки. Людей волнуют заботы о будущем, но при этом у них никогда не иссякнет интерес к прошлому, к своей истории. Углубление в историю возвращает людям утраченные некогда ценности. Без исторических знаний не может быть подлинно духовного роста.

Человечество за свою историю накопило несметные богатства духовных ценностей, среди которых одной из приоритетных выступает культура. Культурные ценности обладают поистине чудесным даром — они направлены на идейное и духовное возвышение человека.

Развитие культуры определялось традициями литературной и духовной жизни народов. Это проявлялось в развитии системы образования, культурно-просветительских учреждений, издательской деятельности, появления кубанской литературы, науки, искусства. Определенное воздействие на нее оказывала политика правительства войсковой администрации и церкви. Прежде всего, это касалось казачьего населения Кубани.