Мистический Пушкин О ночной телепортации и триумфе крепостного

Памятник Пушкину в Москве знают все, у его подножия всегда лежат цветы. В день рождения Александра Сергеевича их особенно много. Как говорил Пушкин — так и произошло: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа…»

Вскоре после рокового выстрела Дантеса, оборвавшего жизнь поэта, заговорили о памятнике Пушкину. Но бронзовый стихотворец вознесся над Москвой лишь спустя сорок с лишним лет.

6 июня 1880 года несмотря на пасмурную дождливую погоду несметные толпы собрались в окрестностях Тверской улицы, Страстного монастыря, на Тверском бульваре. Москвичи взбирались на крыши домов, усаживались на деревьях — всем хотелось увидеть, как упадут покровы с памятника, сотворенного Александром Опекушиным…

Перед памятником собрался цвет русской литературы: Федор Достоевский, Иван Тургенев, Александр Островский, Алексей Писемский, Аполлон Майков, Яков Полонский, Алексей Плещеев, члены семьи Пушкина.

В 12 часов 20 минут по знаку московского генерал-губернатора Владимира Долгорукова было сброшено полотно. Когда взору горожан предстал поэт со склоненной в задумчивости головой, одетый в длинный сюртук с накинутым на плечи плащом, по окрестностям пронесся восторженный гул. Затем прохладный воздух разорвали многотысячные аплодисменты.

Крики «ура!» заглушили звон колоколов, звуки оркестра и пение хора. В тот момент у одного из сыновей поэта «в три ручья лились слезы». Впрочем, вытирали глаза и другие. Среди них были и те, кто помнил живого Пушкина.

После торжественной церемонии началось возложение цветов. Их было множество, и вскоре яркая гора закрыла пьедестал.

Писатель Владимир Сологуб отозвался на это событие стихами:

В столице, Пушкину любезной,

В Москве, в виду монастыря,

Поднялся ныне лик железный,

Родного нам богатыря.

То Пушкин, наш поэт великий,

Задумчиво явился нам

И утешеньем, и уликой,

Наставшим смутным временам.

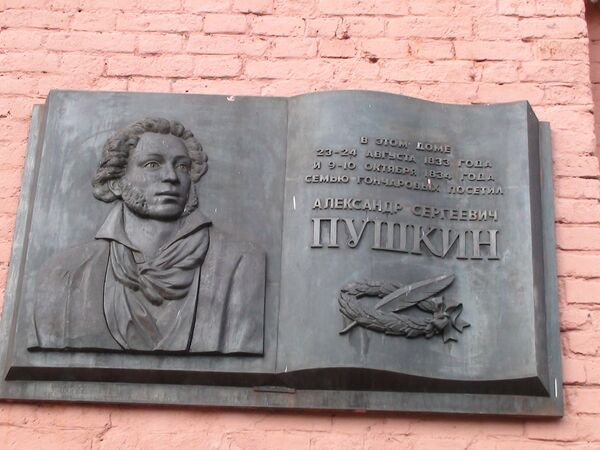

###«Какой-то крестьянин Опекушин»

История создания памятника Пушкину уложилась в двадцать лет. В 1860 году по инициативе выпускников Царскосельского лицея, однокашников поэта, была объявлена подписка на сбор средств для памятника. Из горстей мелочи — одни жертвовали семишник (две копейки), другие алтын (три) или пятачок — собралось 30 тысяч целковых. Другая подписка, спустя десять лет, дала много больше — 160 тысяч 575 рублей. Было решено, что памятник будет поставлен не в Царском Селе, а в Москве, где поэт родился, жил после венчания с Натали Гончаровой и куда вернулся после Михайловской ссылки.

Был объявлен конкурс на лучший проект. Точнее, их было целых три. Лучшей признали работу Опекушина, сына крепостного. Многие несказанно удивились его успеху, ибо имя ваятеля было не на слуху. А корреспондент газеты «Голос» съехидничал — мол, чему только учат в Академии художеств, если всех академиков заткнул за пояс «какой-то крестьянин Опекушин».

Вид на Страстную площадь и памятник А.С.Пушкину, 1895 год

Впрочем, успех Александра Михайловича был вполне заслуженным. Над памятником ваятель работал страстно, вдохновенно, прочитал многие произведения поэта, воспоминания о нем, изучил картины и рисунки, сделанные при его жизни. «Около десятка альбомов пришлось заполнить изображениями Пушкина во всех его возрастах и видах, сделать больше тридцати проектов памятника из глины и пластилина, — вспоминал впоследствии скульптор. — В течение ряда лет почти не спалось как следует…».

В последнем туре третьего конкурса Опекушин одолел другого соискателя — между прочим, академика — Пармена Забелло. Он создал, по выражению Виссариона Белинского, «вековечный памятник».

Москвичи, оказавшиеся в центре Москвы утром 14 августа 1950 года и не знавшие о вчерашнем событии, вполне могли тронуться умом. Стоящий на Тверском бульваре памятник Пушкину вдруг оказался на противоположной стороне…

Впрочем, никакого чуда в этом не было, — перенос монумента на место снесенной колокольни Страстного монастыря состоялось ночью. Передвинуть памятник, весивший вместе с постаментом около 70 тонн, было непростой задачей, да и никакие автокраны помочь не могли. Путь в 118 метров от бульвара до нового места занял целых шесть часов. Перед этим произвели ряд подготовительных операций.

С помощью специалистов «Треста передвижки и разборки зданий» поперек улицы Горького до нового сквера уложили деревянный помост. Тем временем гранитчики «Треста строительства набережных» разобрали ступени, ведущие к памятнику. Затем постамент аккуратно приподняли домкратом, подвели под него мощные балки, и всю эту махину опустили на тележки особой конструкции. После этого началось переселение.

В восемь часов вечера заработали трехтонные лебедки, установленные в новом сквере, канаты от них тянулись к Тверскому бульвару. Канаты натянулись, памятник качнулся и медленно двинулся в путь по четырем рельсам. За зрелищем, в котором было нечто мистическое, наблюдало несколько тысяч человек.

Зачем перенесли памятник? Вразумительного ответа на этот вопрос нет. Можно лишь вспомнить, что и памятник Гоголю с бульвара его имени перенесли на другое место и заменили другим монументом. Но это якобы Сталин велел. А кто приказал передвинуть памятник Пушкину?

Несколько лет горячо обсуждался вопрос о возвращении обоих памятников на прежние места. Но долгие дискуссии так ни к чему и не привели.

Из города в город, с места на место: 156 лет истории памятника Пушкину

От идеи к воплощению

Первая мысль о сооружении памятника Александру Пушкину появилась у его бывших однокашников в 1860 году. Воспитанники Царскосельского лицея обратились к императору с ходатайством о дозволении открыть подписку на создание монумента, и тот милостиво дал своё разрешение, определив заодно и место его расположения — Царское Село, Лицейский сад. Надежды на то, что к юбилею лицея (в 1861-м исполнялось 50 лет со дня его открытия) поспеют, не сбылись. И всё затянулось на долгие 20 лет…

В первый же год общероссийская подписка собрала достаточно солидную по тем временам сумму — 17 114 рублей, но для реализации всех замыслов, тем более соответствовавших значимости великого русского поэта, этого было недостаточно. Очень быстро активность сошла на нет, и Александру II пришлось вновь объявлять о сборе средств. Заодно император распорядился, «чтобы памятник Пушкина поставлен был не в Царском Селе, как прежде предполагалось, а в Москве, месте рождения поэта, где монумент его получит вполне национальное значение» [1].

«В настоящем деле нет, кажется, надобности придумывать доводы для привлечения жертвователей. Значение Пушкина так сознаётся всеми, права на его памятник так несомненны, что к сказанному прибавлять нечего. Пусть только всякий сочувствующий великому поэту принесёт свою посильную лепту: как бы ни была она ничтожна сама по себе, она получит свой вес в итоге пожертвований, и средства для осуществления достойным образом общего желания могут быть собраны в короткое время» [2].

Сбор средств действительно пошёл гораздо бодрее. На 1 января 1873 года на банковских счетах лежало уже более 70 тысяч рублей. Жертвовали генерал-губернаторы, графы, князья, начальники институтов и гимназий. Про последних даже был такой анекдот: «Учитель законоведения говорит бухгалтеру: “Вычтите из моего жалования десять копеек на Пушкина… Пусть больше жертвует учитель словесности — это по его части”».

Параллельно со сбором средств шла активная дискуссия о самом памятнике. В частности, насколько он должен быть аллегоричен, будет ли Пушкин представлен сидящим или стоящим, нужны ли барельефы.

«Если Пушкин будет представлен сидящим и пишущим в широко драпированной одежде, а сзади его будет поставлен гений в виде юноши с крыльями, то масса публики примет Пушкина за Евангелиста Иоанна, а гения за Ангела… Необходимо посвятить его всецело памяти Пушкина и представить поэта в таком виде, в каком вся Россия его привыкла знать» [3].

Выбор места и проекта

В Москве к этому моменту уже определились, в каком месте памятник будет установлен. Вариантов было два: Тверской бульвар у Тверской же площади и Страстной бульвар, сквер на месте бывшей Сенной площади. Выбор был сделано в пользу первого места, и 3 февраля 1872 года член созданного Александром II Комитета для сооружения памятника Пушкину Константин Грот обратился в Московскую городскую Думу с просьбой об уступке площадки.

В комиссию об отрезке от Тверского бульвара площадки для постановки памятника вошли философ Юрий Самарин, юрист Елисей Люминарский, писатель Александр Станкевич, будущий московский городской голова Даниил Шумахер и гласный Думы Павел Полянский. И они препятствий для выделения земли не нашли:

«Тверской бульвар от Никитских ворот имеет протяжение по прямой линии 378 саженей. При урезке этой линии на 30 саженей длина её сократится приблизительно на одну тринадцатую часть. Отрезанная часть бульвара, кроме памятника Пушкину, не будет занята никаким иным сооружением, а посему перспектива от Никитских ворот к Тверским и от последних к первым останется для глаза почти такая же, какая существует ныне. Удобство и простор Тверского бульвара не потерпят значительного изменения от предполагаемой отрезки его оконечности, так как последняя останется свободной для движения и прохода» [4].

Но если с месторасположением будущего памятника проблем никаких не возникло, то выборы проекта шли с такими затруднениями, что впору было забросить идею окончательно. Два проведённых конкурса показали, по мнению специалистов, несостоятельность русского ваятельного искусства.

«Вообще же говоря, удовлетвориться не хотелось бы и лучшими из выставленных теперь попыток: воссоздать нам поэтический тип такого поэта, как наш единственный Пушкин. Нам скажут, что эта выставка наглядно доказывает далеко не утешительное состояние современной у нас скульптуры? Очень может быть. Но желать и ожидать лучшего в будущем — позволительно, и мы ожидаем» [5].

Реальность же оказалась такова, что, окончательно отчаявшись, Комитет для сооружения памятника Пушкину поручил Александру Опекушину и Пармену Забелло изготовить исправленные и окончательные модели статуи и пьедестала. Оба скульптора были участниками второго конкурса, но, даже несмотря на выигрышную концепцию с изображением сугубо самого поэта, получили лишь вторые и третьи премии.

Их памятники и были подвергнуты окончательной оценке членами комитета и экспертами. «Почти единогласно преимущество отдано модели академика Опекушина, соединяющей в себе с простотой, непринуждённостью и спокойствием позы тип, более всего подходящий к характеру наружности поэта» [6]. 23 декабря 1876 года она была выставлена в Белой зале Зимнего дворца, и Александр II «изволил вполне одобрить означенную модель».

Открытие

Первоначально предполагалось открыть памятник в очередную годовщину основания Царскосельского лицея — 19 октября 1879 года, но задержки с изготовлением пьедестала привели к переносу. Новой датой стало 26 мая 1880-го, день рождения Александра Пушкина, но и тут последовала отсрочка из-за траура по императрице Марии Александровне.

Москва тем временем активно к этому открытию готовилась. Городская управа выделила деньги на покупку 4800 экземпляров сочинений поэта. В перечень вошли: «Борис Годунов» (200 экземпляров), «Капитанская дочка» (200 экземпляров), «Сказка о рыбаке и рыбке» (2700 экземпляров), «Сказка о купце Остолопе и работнике его Балде» (700 экземпляров) и «Сказка о мёртвой царевне» (1000 экземпляров). Ближе к открытию памятника этот список был расширен за счёт «Полтавы» и «Медного всадника».

Все они должны были быть розданы учащимся городских начальных училищ. В общей сложности облагодетельствованы были 39 учебных заведений.

Кроме этого, Московская городская Дума распорядилась по случаю открытия памятника Пушкину учредить два начальных училища — одно мужское (в Сретенской части) и одно женское (в Басманной или Лефортовской части).

Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 6 июня 1880 года и сопровождалось трёхдневными праздничными мероприятиями, в которых принимали участие Василий Ключевский, Иван Тургенев и Фёдор Достоевский.

Кстати, ещё во время обсуждения проектов и подготовки окончательного варианта ходила легенда, будто в нишу в основании будущего памятника собираются положить простреленный сюртук, в котором Пушкин был во время дуэли. Михаил Погодин, которому он достался от самого Владимира Даля, хотел оставить его как реликвию для грядущих поколений.

Переезд

На этом история памятника с непростой судьбой не закончилась. В рамках реализации Генплана Москвы 1935 года с реконструкцией Тверской улицы Александр Пушкин должен был переехать на противоположную сторону, на место снесённого Страстного монастыря. Начало Великой Отечественной войны внесло в этот план коррективы. Но только на время.

В 1950 году решение было-таки принято. Аргументация простая: после тех изменений, которые произойдут с Тверской улицей, с бульваром, памятник просто потеряется, да и вообще восстанавливается историческая справедливость, ведь первоначально его хотели установить как раз на Страстном бульваре. Последний аргумент, правда, весьма сомнителен, ведь стоять он должен был всё же с другой стороны бульвара — ближе к Петровке.

«В настоящее время на углу улицы Горького и Тверского бульвара выстроен большой многоэтажный дом. Планируется постройка другого многоэтажного дома, по другую сторону бульвара. Таким образом, памятник Пушкину оказался бы между двумя высокими зданиями» [7], — писал российский литературовед Вадим Вацуро.

Москвичи отнеслись к этой идее по-разному. Вокруг памятника по вечерам собирались граждане и обсуждали предстоящую перестановку памятника. Кто-то считал, что всё сделано правильно, ведь «по новому генеральному плану реконструкции г. Москвы движение транспорта через площадь Пушкина будет двухъярусное, как у Белорусского вокзала, отличие только в том, что там трёхъярусное движение (поезд, троллейбус и метро)» [8]. Другие боялись, что памятник повредят. Кто-то считал деньги и жаловался, что «будут израсходованы миллионы рублей, которые падут на плечи трудящихся в виде дополнительных налогов» [9]. Были и те, кто обвинял власти в нелюбви к Москве и сетовали на то, что именно по Тверскому бульвару так любил гулять Пушкин.

Передвижка началась в восемь часов вечера 13 августа 1950 года. Памятник, который вместе с постаментом весил около 70 тонн, был приподнят на 0,82 метра. Под постамент подвели четыре двутавровые металлические балки, после чего плавно опустили на специальные тележки. С помощью двух лебёдок и двух десятитонных дорожных катков памятник в три приёма (по 35–40 метров) со скоростью один метр в минуту преодолел 104-метровую дистанцию. Остановки были вызваны необходимостью разрезать провода, висевшие над площадью, которые после проезда вновь соединяли.

В два часа ночи 14 августа памятник установили на поворотную конструкцию и с помощью рабочих и жителей, пожелавших воочию наблюдать за перевозкой Пушкина, развернули на 156 градусов. После удаления всех транспортных и поворотных средств конструкцию приопустили над подготовленным заранее фундаментом, после чего оставленный 15-сантиметровый зазор заполнили бетоном.

Все строительно-монтажные работы, в том числе оформление окружения памятника, были завершены лишь 6 сентября.

Переезд памятника был вскоре оценён и специалистами:

«Портрет нашего гениального поэта не пострадал от фасового освещения, укоротилось расстояние с тыльной части, и спина стала более силуэтной, чем передний вид, хотя хорошо решённая спина и раньше выдерживала дальнее рассмотрение. Неудачным только является темно-серый фон редакции “Известий”: может быть, стоит подумать о перекраске здания “Известий”» [10].

Реставрация

Спустя 136 лет после установки и 66 лет после перемещения памятника начались реставрационные работы по возвращению ему исторического вида.

«Любой объект нуждается в уходе, в ремонте и так далее. И ситуация далека от идеальной. Поэтому нашим Департаментом принято решение в этом году провести реставрационные работы», — сказал Леонид Кондрашев.

Планируется, что знаковый для Москвы объект отремонтируют до конца года, если в процессе работ не возникнет дополнительных трудностей.

Архивные материалы предоставлены Главным архивным управлением Москвы.

[1] Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. 1871. 1-е полугодие. СПб.: Типография Правительствующего Сената, 1871. С. 345.

[2] Журнал Министерства народного просвещения. Май. 1871. Часть CLV. СПб.: Печатня В. Головина, 1871. С. 118–119.

[3] Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке. Год 9 (1871). М.: Типография В. Грачева и Ко, 1871. С. 1940.

[4] ЦГА Москвы. Ф. 179. О. 21. Д. 298. Л. 14.

[5] Всемирная иллюстрация. Том XIII. Январь — июнь. СПб.: Издание Г.Д. Гоппе, 1875.

[6] ЦГА Москвы. Ф. 179. О. 21. Д. 298. Л. 22.

[7] Вацуро В. Пушкин: Исследования и материалы. Т. 2. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958.

[8] ЦГА Москвы. Ф. П-82. О. 1. Д. 929. Л. 118.

[10] Искусство. Т. 14. М.: Гос. изд-во, 1951. С. 6

Истории памятников Пушкину

6 июня в России отмечают день рождения Александра Пушкина. Более почитаемого в мире русского поэта трудно найти. Скульптуры, воздвигнутые благодарными поклонниками писателя, можно увидеть и в африканской глубинке, и в самом центре Европы. Каждый из них имеет уникальную историю.

Народный памятник

Инициаторами сбора средств стали выпускники лицея Царского Села, обратившиеся к общественности через периодические издания. В 1875 году был проведен открытый конкурс на лучший проект монумента, который по праву выиграл талантливый скульптор Александр Михайлович Опекушин.

«Наш Пушкин»

7 августа 1884 года памятник Александру Пушкину установили и в Петербурге. Для его создания решили использовать один из многочисленных конкурсных вариантов Опекушина, а в качестве места для установки выбрали сквер на Пушкинской улице.

По одной из легенд, горожане выбрали это место неслучайно. Рассказывали, будто здесь жила страстно влюбленная в поэта дама, когда-то им отвергнутая. Уже после смерти Пушкина она решила установить ему памятник, да так, чтобы поэт вечно стоял под окнами ее дома, будто вымаливая прощения. Если проследить за взглядом увековеченного в бронзе писателя, можно заметить, что он устремлен на угловой балкон соседнего дома, в котором якобы и проживала влюбленная в него красавица, пишет peterlife.ru.

Медовый месяц

Вот уже более десяти лет бронзовые скульптуры Александра Пушкина и его музы Натальи Гончаровой встречают москвичей и гостей столицы у порога своего дома на Старом Арбате. Скульптурная композиция работы Александра и Игоря Бургановых появилась здесь сравнительно недавно – в 1999 году, но уже успела стать духовным центром Арбата.

Старый Арбат занимал особое место в жизни Пушкина. После венчания 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения он привез Наталью Николаевну в нарядную квартиру на втором парадном этаже особняка в конце Арбата (сейчас это дом № 53). Квартира настолько приглянулась поэту, что он снял ее незадолго до свадьбы «со всей обстановкой». Здесь Пушкины прожили недолго – до 15 мая 1831 года. Однако это были самые счастливые месяцы их семейной жизни, которые Пушкин называл «светлым существованием».

Царское Село

Свои юношеские годы поэт провел в Царском Селе (ныне город Пушкин). Здесь лицеисту-Пушкину являлась муза «в таинственных долинах» парка, «средь вод, сиявших в тишине»…

Неслучайно именно лицейский садик был выбран для установки памятника в сотую годовщину рождения Пушкина. Специальная комиссия остановила свой выбор на камерной скульптуре Роберта Романовича Баха, который изобразил поэта, в задумчивости сидящим на лавочке в парке. 26 мая 1899 года состоялась закладка памятника.

Строки из произведений великого поэта для постамента выбирал Иннокентий Анненский. Он так волновался накануне открытия памятника, что всю ночь не спал. Ему даже показалось, что каменщики выбили на постаменте не «весной при кликах лебединых», а «весной при криках лебединых». Как выяснилось, тревога эта оказалась напрасной. Днем он рассказал о своих ночных волнениях одному из друзей.

Во времена Великой Отечественной войны памятник пришлось закопать на территории лицейского сада. Под землей он пролежал четыре года, а в мае 1945 года был поставлен на прежнее место.

Родина любимой

Самый внушительный памятник поэту был поставлен в 1962 году у входа в Пушкинский парк. На внушительном постаменте из черного лабрадорита высечена надпись: «Пушкину – украинский народ».

В 1970 году на стене живописного особняка в центре по улице Грушевского, 14 появился бронзовый барельеф Пушкина скульптора М. К. Вронского. Именно в этом домике останавливался Пушкин будучи в Киеве, пишет shkolazhizni.ru.

С Киевом жизнь Пушкина связала не только «южная ссылка» и украинские друзья. Прямым предком его супруги Натальи Гончаровой был один из известных украинских гетманов – Петр Дорошенко (1627-1698).

Сам Александр Сергеевич очень интересовался историей Украины и даже написал «Очерк истории Малороссии». Об Украине – его поэма «Руслан и Людмила», «Бородинская годовщина», «Песнь о Вещем Олеге», «Полтава».

Африканские корни

На родине предков поэта, в Африке, долгое время не было ни одного скульптурного изображения Пушкина. Восстановить справедливость удалось лишь в 2002 году, когда бронзовый бюст работы скульптора Александра Белашова доставили из Москвы в столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

Памятник установили на центральной площади города, после чего его освятил патриарх ортодоксальной церкви Эфиопии Паулос. На торжественной церемонии открытия звучали пушкинские стихи на русском и амхарском языках. А эфиопские гвардейцы чеканным шагом прошли по улице, которая давно носит имя Пушкина, пишет ostmetal.info.

Об «африканской истории» своего рода Пушкин писал: «Родословная моей матери ещё любопытнее. Дед её был негр, сын влиятельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он анаматом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году. и дал ему фамилию Ганнибал».

Пушкин в Китае и Америке

Одним из первых в Китае памятник Пушкину появился в Шанхае, в 1937 году. В сборе средств на памятник помогал Федор Шаляпин, приезжавший сюда на гастроли, и проживавший в то время в Китае Александр Вертинский, пишет westeast.us.

С началом японской оккупации памятник Пушкину был разрушен и только после освобождения Шанхая вернулся на прежнее место. Китайский поэт Цзан Кэ-цзя приветствовал открытие монумента в своем стихотворении:

8 самых известных памятников А. С. Пушкину

6 июня 1799 года на свет появился Александр Пушкин, и именно этот день в России выбран для празднования Пушкинского дня, также именуемого Днем русского языка.

Впрочем, посвящены великому поэту не только праздники, но и многочисленные памятники по всему миру. О восьми самых известных из них мы вам и расскажем.

Памятник на Пушкинской площади

Первый памятник А. С. Пушкину был установлен 6 июня 1880 года на Пушкинской площади, причем готовиться к этому начали за пять лет. Был проведен огромный конкурс и отсмотрены десятки проектов, в результате чего комиссия остановилась на скульптуре Александра Опекушина.

В день открытия памятника на площади собрались толпы людей, а организацией занимались Московский Университет, Общество любителей русской словесности и городская дума.

Пушкин и Гончарова на Арбате

Бронзовые скульптуры Александра Пушкина и его жены и музы Натальи Гончаровой встречают своих поклонников на Старом Арбате, у входа в свой особняк. Скульптура, выполненная Александром и Игорем Бургановыми, установлена здесь в 1999 году.

Особенностью ее является то, что цветы многие стремятся положить не на постамент, а вложить в руки Натальи.

Пушкин и Онегин в Йошкар-Оле

Еще один герой, занимавший немалое место в жизни Александра Сергеевича, но существовавший лишь на страницах его романа, разделил со своим создателем памятник в Йошкар-Оле.

Скульптура, созданная Андреем Ковальчуком в сентябре 2011 года, изображает задумчивого поэта, сидящего на скамье, и стоящего рядом Онегина.

Пушкин в Царском Селе

Монументу, установленному в 1899 году в Царском Селе выпала нелегкая судьба. Это творение Роберта Баха четыре года пролежало в земле, чтобы избежать разрушения фашистами, оккупировавшими населенный пункт во время Второй Мировой.

Впрочем, на его внешнем виде это почти не сказалось, и в конце войны после небольшой реставрации памятник был возвращен на место.

Пушкин в Париже

Первый памятник Пушкину в Париже был установлен в 1912 году, однако через двадцать лет его вывезли в Царское Село.

Долгое время город, о котором Александр Сергеевич мог только мечтать, оставался без памятника, но в 1999 году в Сквере Поэтов был установлен бронзовый бюст поэта работы Юрия Орехова.

Пушкин и Арина Родионовна в Пскове

Множество воспоминаний поэта связано с простой русской женщиной, его няней. Арина Родионовна, рассказывавшая маленькому Саше добрые сказки, а затем поддерживавшая его во время ссылок, также увековечена в скульптуре рядом со своим воспитанником.

Композиция, стоящая в одном из скверов Пскова, изображает старушку, внимательно взирающую на человека, заменившего ей детей и ставшего главным смыслом ее жизни.

Пушкин в Шанхае и Дели

Кстати, Александр Сергеевич — не только наше все. Памятники великому поэту есть и в Китае, и в Индии, и еще нескольких десятках стран.

Памятник в Шанхае был поставлен в 1937 году при непосредственном участии Федора Шаляпина, бывавшего здесь на гастролях, и Александра Вертинского, некоторое время проживавшего в Китае.

А в 1988 году памятник поэту установили и в Дели, где поклонников его творчества оказалось больше ожидаемого.

Конечно, отправляться в далекую страну только ради того, чтобы взглянуть на памятник своему соотечественнику, не имеет смысла, а вот прогуляться в парк и, сидя в тени монумента, перечесть несколько творений Пушкина точно стоит.

.jpg)

.jpg)

.jpg)