«Апостол» — первая датированная печатная книга на Руси

В марте 1564 года вышла первая печатная датированная книга — «Апостол». С нее началась история книгопечатания в России. Вспоминаем интересные факты об «Апостоле» и его издателях.

Книги «От руки»

Книгопечатанию в России предшествовала эра рукописных книг. Переписывали их в монастырях, и при этом не обходилось без «человеческого фактора». Чтобы в книгах не появлялись ошибки и отступления от церковных норм, правила работы «списателей» священных текстов опубликовали в Стоглаве 1551 года. Сборник также содержал церковные правила и наставления, древнерусские нормы права и нравственности.

Первая типография на Руси

Приступить к решению проблемы в масштабах страны помог прогресс. Столетием ранее был изобретен печатный станок, позже он появился и в России. В середине ХVI века на Руси были изданы несколько «анонимных» — без указания издателя — книг религиозного содержания.

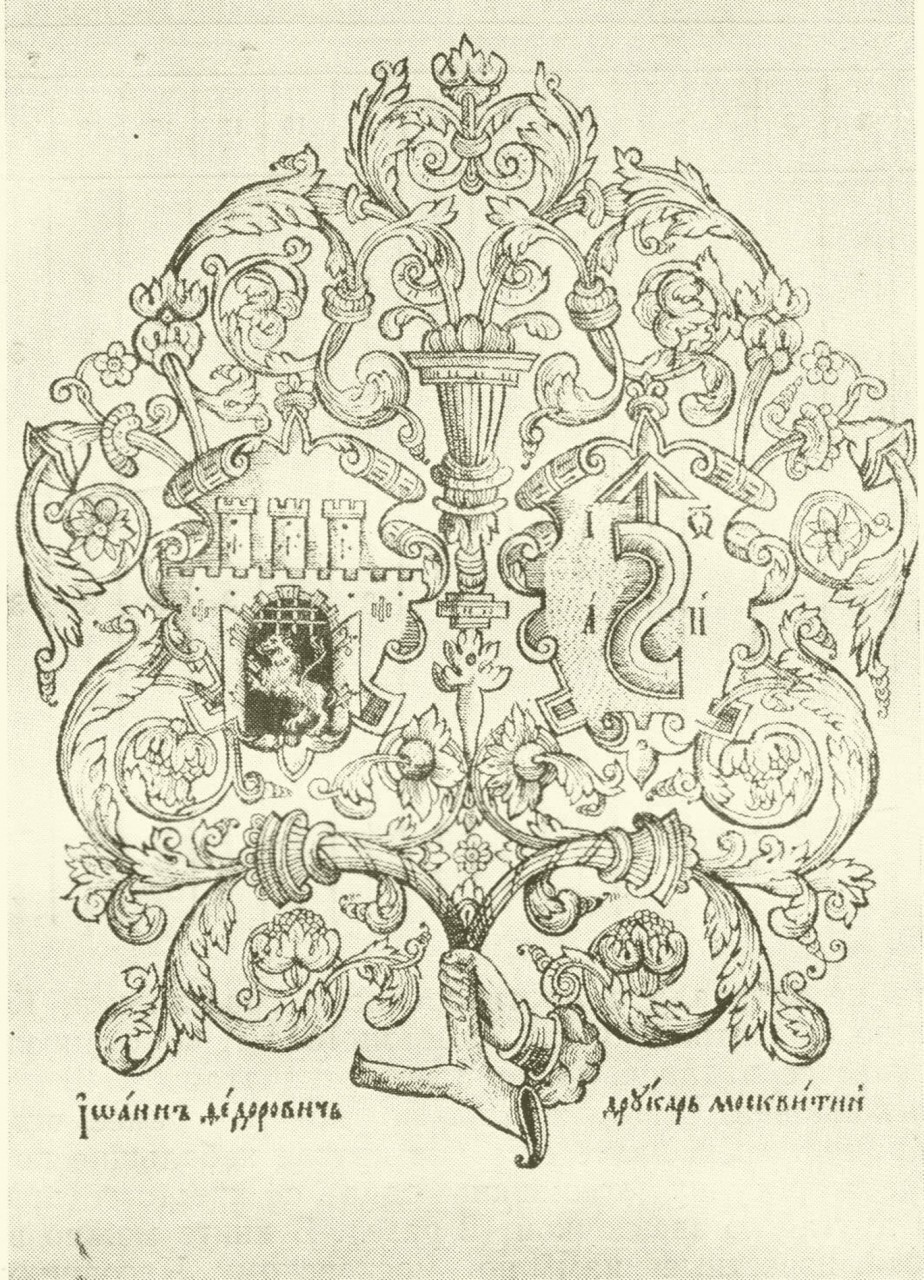

По приказу государеву «изыскать мастерство печатных книг» за дело взялся дьякон Кремлевского храма Николы Гостунского Иван Федоров. Федоров был широко образован: он знал греческий и латынь, умел переплетать книги и занимался литейным делом.

Почему именно «Апостол»

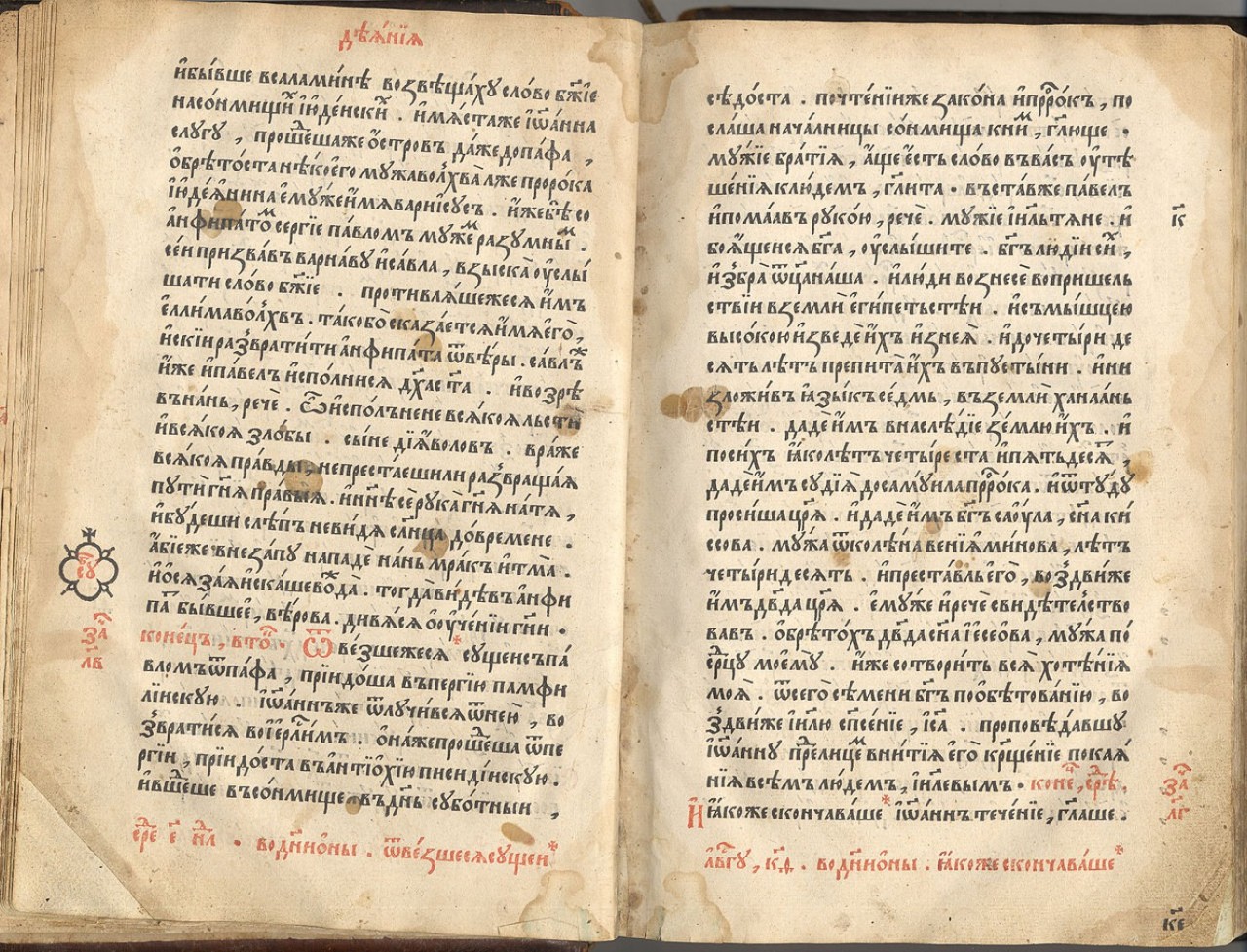

Для печати первого издания взяли «Деяния и послания апостолов», написанные евангелистом Лукой, — часть Нового Завета. Книгу использовали на богослужениях, при подготовке священников и для обучения грамоте в церковно-приходских школах.

Печать столь серьезной книги требовала тщательной подготовки. Для нового начинания Ивану Федорову понадобились помощники — среди них был Петр Мстиславец, которого также считают одним из первых книгопечатников на Руси. Сначала все учились набирать текст и печатать его. Федоров с помощниками делали формы для каждой буквы, отливали все новые и новые свинцовые литеры разных шрифтов и вырезали деревянные орнаменты для украшения глав. За процессом подготовки следил лично государь.

Особенно старательно Иван Федоров и митрополит Макарий отбирали первоисточник — варианты рукописных «Апостолов» присылали из монастырей. При Печатном дворе открыли «справную палату», где готовили образец для печати. Проработки требовал и сам текст книги.

От царского повеления запустить печатный станок до самой печати прошло почти десять лет. Лишь в апреле 1563 года мастера принялись изготавливать саму книгу.

Работа над книгой

Печатали первую книгу почти год. За образец шрифта в итоге был взят «рукописный полуустав» ХVI века — некрупные округлые буквы с небольшим наклоном вправо. В таком стиле обычно переписывали церковные книги. Чтобы печатную книгу было удобнее читать, мастера кропотливо выравнивали строки и пробелы между словами. Для печати использовали проклеенную французскую бумагу — тонкую и прочную. Иван Федоров сам гравировал и сам набирал текст.

В 1564 году вышла первая русская печатная датированная книга. В ней было 534 страницы, на каждой — 25 строк. Тираж по тем временам был внушительным — около двух тысяч экземпляров. До наших дней в музеях и библиотеках сохранилось около 60 книг.

Произведение полиграфического искусства ХVI века

«Апостол» декорировали в стиле древнерусских рукописных книг. Деревянный переплет обтянули сафьяном с золотым тиснением и латунными застежками. Внутри «Апостол» был «с картинками»: книгу украшали 48 рисунков из причудливо переплетенных трав с плодами и шишками. Начало главы печатник выделял орнаментом, а буквицы и вставки еще и красным — киноварью. Краски оказались столь высокого качества, что не выцвели даже спустя столетия.

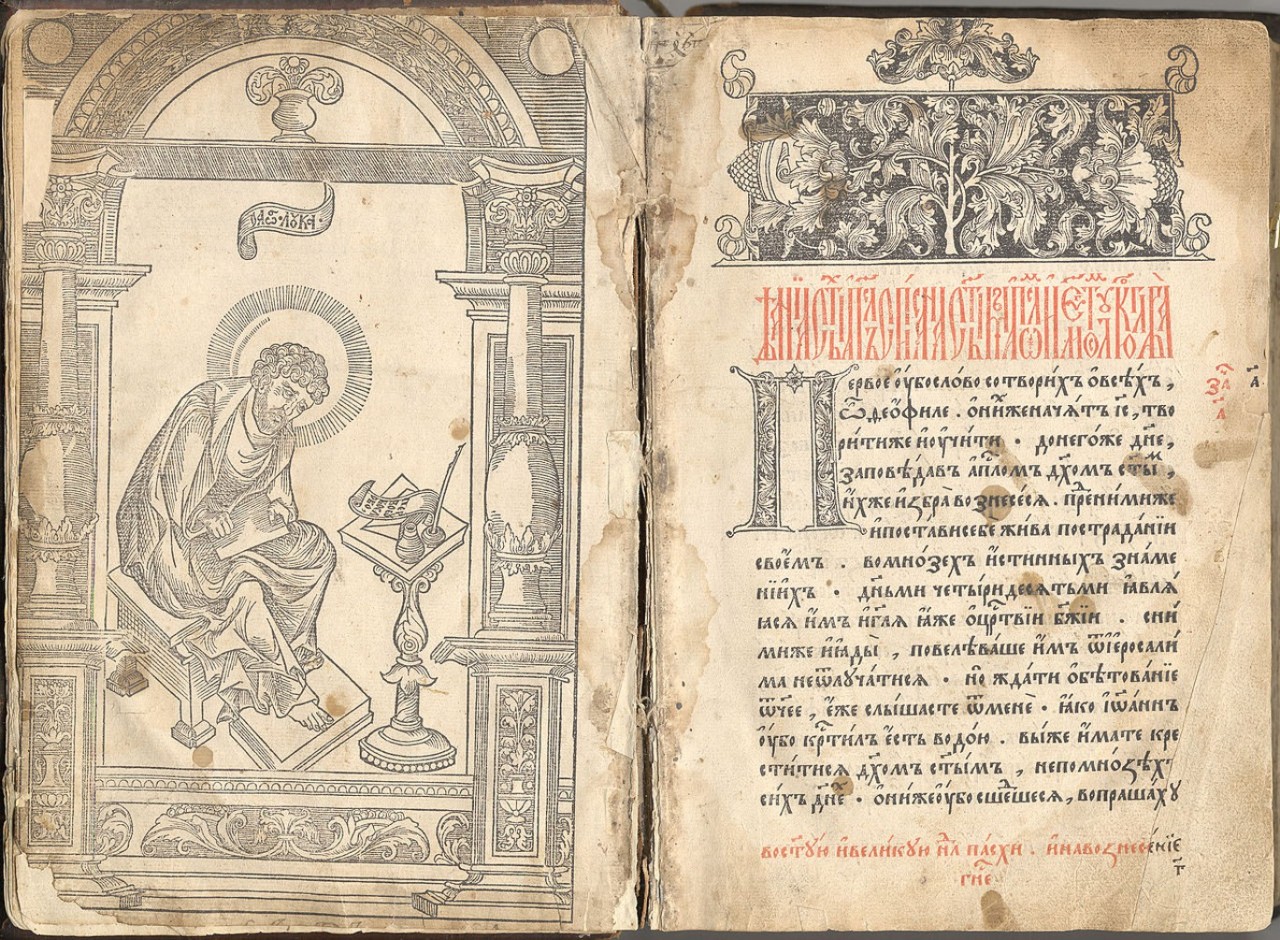

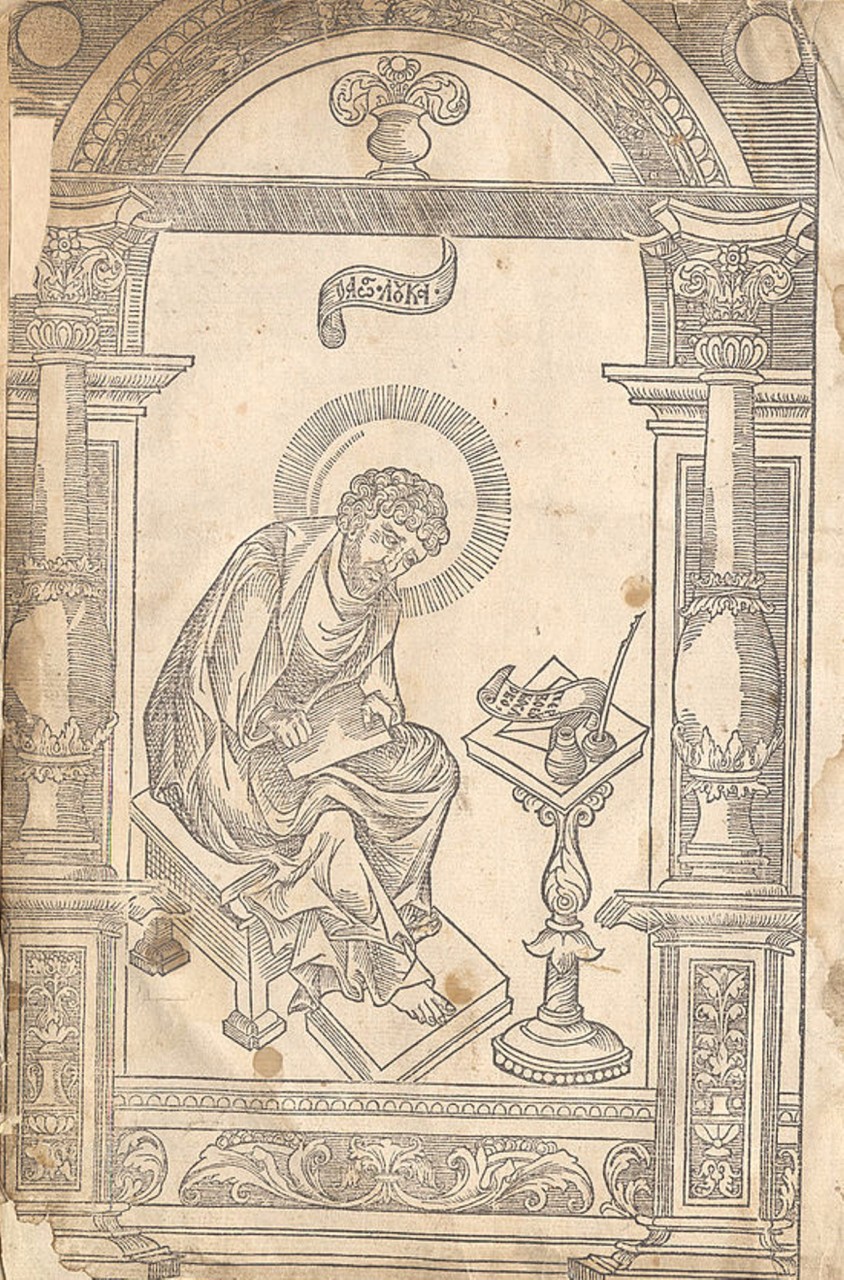

При столь традиционном оформлении в «Апостоле» появился и новый элемент декора: гравированный фронтиспис — рисунок, размещенный на одном развороте с титульным листом. На нем изображена фигура евангелиста Луки в арке на двух колоннах.

«В прошлом году ввели они у себя печатание… и я сам видел, с какой ловкостью уже печатались книги в Москве», — отметил работу московских печатников в 1564 году итальянский аристократ Рафаэль Барберини, побывавший в те годы в России.

Годы подготовки и скрупулезная работа над книгой себя оправдали: исследователи не обнаружили в книге ни одной ошибки или опечатки.

Послесловие к «Апостолу»

«Возлюбленный и чтимый русский народ, если труды мои окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью», — обращался Иван Федоров к читателям в послесловии своей книги.

Послесловие к книге «Апостол» стало первой светской печатной публикацией. В нем сообщалось, где, когда и кем напечатана книга. Там были указан заказчик — Иван IV — и издатели: Иван Федоров и Петр Мстиславец, а также митрополит Макарий, который дал свое благословение на печать церковной книги.

Автор послесловия рассказывал о великом церковном строительстве «по всем градом» Московской Руси, особенно «в новопросвещенном месте во граде Казани и в пределах его», и потребности в печатных церковных книгах, не искаженных переписчиками: «все растлени от преписующих ненаученых сущих и неискусных в разуме».

Другие книги Ивана Федорова

Спустя год после выхода «Апостола» Иван Федоров издал сборник молитв под названием «Часовник». Книга вышла двумя «заводами», то есть изданиями. На работу первопечатник потратил около трех месяцев, после чего уехал из Москвы во Львов.

Позже он издал еще один вариант «Апостола» и первый русский учебник — «Азбуку», следуя своему жизненному принципу — «рассевать семена духовные». Еще одну книгу Иван Федоров выпустил в типографии города Острога в 1581 году — Острожскую Библию.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

«Апостол» — первая датированная печатная книга на Руси

В марте 1564 года вышла первая печатная датированная книга — «Апостол». С нее началась история книгопечатания в России. Вспоминаем интересные факты об «Апостоле» и его издателях.

Книги «От руки»

Книгопечатанию в России предшествовала эра рукописных книг. Переписывали их в монастырях, и при этом не обходилось без «человеческого фактора». Чтобы в книгах не появлялись ошибки и отступления от церковных норм, правила работы «списателей» священных текстов опубликовали в Стоглаве 1551 года. Сборник также содержал церковные правила и наставления, древнерусские нормы права и нравственности.

Первая типография на Руси

Приступить к решению проблемы в масштабах страны помог прогресс. Столетием ранее был изобретен печатный станок, позже он появился и в России. В середине ХVI века на Руси были изданы несколько «анонимных» — без указания издателя — книг религиозного содержания.

По приказу государеву «изыскать мастерство печатных книг» за дело взялся дьякон Кремлевского храма Николы Гостунского Иван Федоров. Федоров был широко образован: он знал греческий и латынь, умел переплетать книги и занимался литейным делом.

Почему именно «Апостол»

Для печати первого издания взяли «Деяния и послания апостолов», написанные евангелистом Лукой, — часть Нового Завета. Книгу использовали на богослужениях, при подготовке священников и для обучения грамоте в церковно-приходских школах.

Печать столь серьезной книги требовала тщательной подготовки. Для нового начинания Ивану Федорову понадобились помощники — среди них был Петр Мстиславец, которого также считают одним из первых книгопечатников на Руси. Сначала все учились набирать текст и печатать его. Федоров с помощниками делали формы для каждой буквы, отливали все новые и новые свинцовые литеры разных шрифтов и вырезали деревянные орнаменты для украшения глав. За процессом подготовки следил лично государь.

Особенно старательно Иван Федоров и митрополит Макарий отбирали первоисточник — варианты рукописных «Апостолов» присылали из монастырей. При Печатном дворе открыли «справную палату», где готовили образец для печати. Проработки требовал и сам текст книги.

От царского повеления запустить печатный станок до самой печати прошло почти десять лет. Лишь в апреле 1563 года мастера принялись изготавливать саму книгу.

Работа над книгой

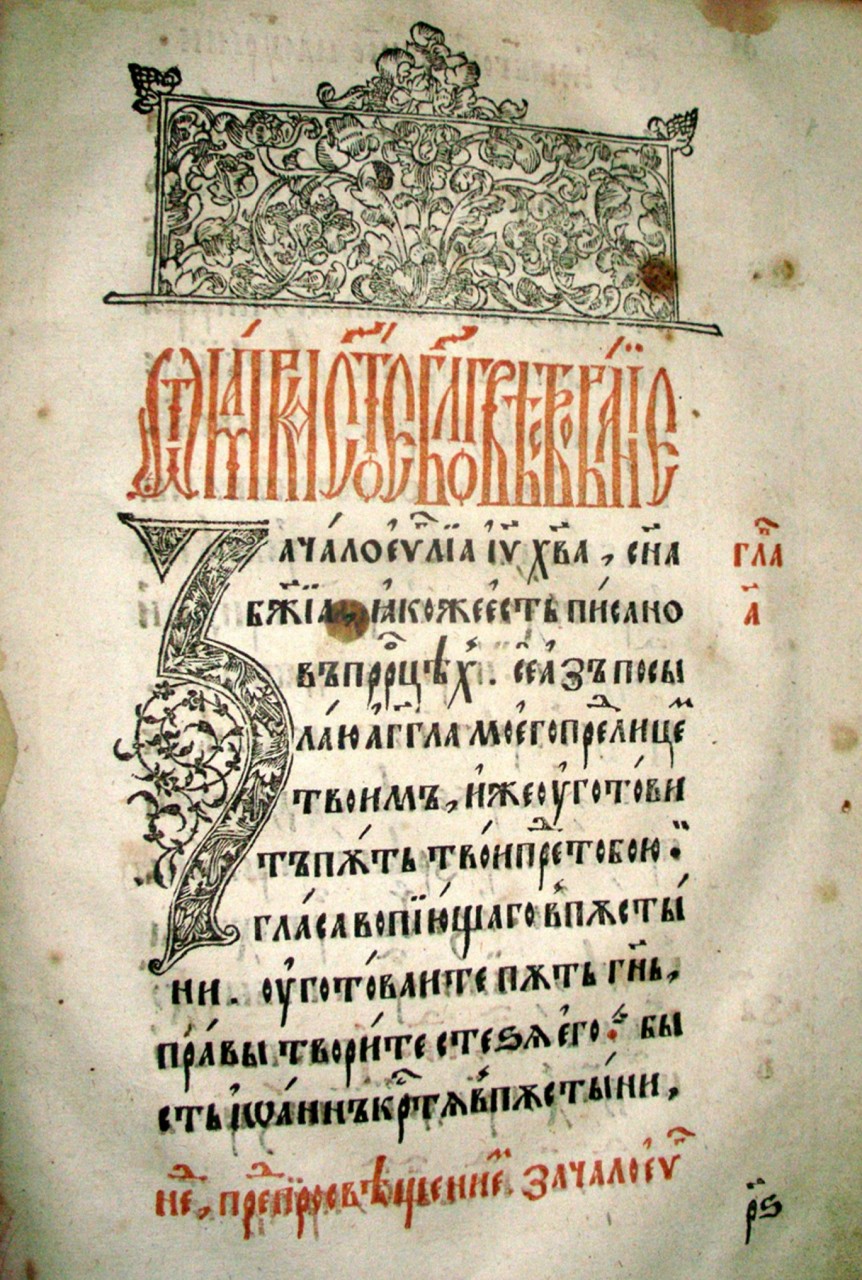

Печатали первую книгу почти год. За образец шрифта в итоге был взят «рукописный полуустав» ХVI века — некрупные округлые буквы с небольшим наклоном вправо. В таком стиле обычно переписывали церковные книги. Чтобы печатную книгу было удобнее читать, мастера кропотливо выравнивали строки и пробелы между словами. Для печати использовали проклеенную французскую бумагу — тонкую и прочную. Иван Федоров сам гравировал и сам набирал текст.

В 1564 году вышла первая русская печатная датированная книга. В ней было 534 страницы, на каждой — 25 строк. Тираж по тем временам был внушительным — около двух тысяч экземпляров. До наших дней в музеях и библиотеках сохранилось около 60 книг.

Произведение полиграфического искусства ХVI века

«Апостол» декорировали в стиле древнерусских рукописных книг. Деревянный переплет обтянули сафьяном с золотым тиснением и латунными застежками. Внутри «Апостол» был «с картинками»: книгу украшали 48 рисунков из причудливо переплетенных трав с плодами и шишками. Начало главы печатник выделял орнаментом, а буквицы и вставки еще и красным — киноварью. Краски оказались столь высокого качества, что не выцвели даже спустя столетия.

При столь традиционном оформлении в «Апостоле» появился и новый элемент декора: гравированный фронтиспис — рисунок, размещенный на одном развороте с титульным листом. На нем изображена фигура евангелиста Луки в арке на двух колоннах.

«В прошлом году ввели они у себя печатание… и я сам видел, с какой ловкостью уже печатались книги в Москве», — отметил работу московских печатников в 1564 году итальянский аристократ Рафаэль Барберини, побывавший в те годы в России.

Годы подготовки и скрупулезная работа над книгой себя оправдали: исследователи не обнаружили в книге ни одной ошибки или опечатки.

Послесловие к «Апостолу»

«Возлюбленный и чтимый русский народ, если труды мои окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью», — обращался Иван Федоров к читателям в послесловии своей книги.

Послесловие к книге «Апостол» стало первой светской печатной публикацией. В нем сообщалось, где, когда и кем напечатана книга. Там были указан заказчик — Иван IV — и издатели: Иван Федоров и Петр Мстиславец, а также митрополит Макарий, который дал свое благословение на печать церковной книги.

Автор послесловия рассказывал о великом церковном строительстве «по всем градом» Московской Руси, особенно «в новопросвещенном месте во граде Казани и в пределах его», и потребности в печатных церковных книгах, не искаженных переписчиками: «все растлени от преписующих ненаученых сущих и неискусных в разуме».

Другие книги Ивана Федорова

Спустя год после выхода «Апостола» Иван Федоров издал сборник молитв под названием «Часовник». Книга вышла двумя «заводами», то есть изданиями. На работу первопечатник потратил около трех месяцев, после чего уехал из Москвы во Львов.

Позже он издал еще один вариант «Апостола» и первый русский учебник — «Азбуку», следуя своему жизненному принципу — «рассевать семена духовные». Еще одну книгу Иван Федоров выпустил в типографии города Острога в 1581 году — Острожскую Библию.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

«Апостол» — первая датированная печатная книга на Руси

Книгопечатанию в России предшествовала эра рукописных книг. Переписывали их в монастырях, и при этом не обходилось без «человеческого фактора».

Чтобы в книгах не появлялись ошибки и отступления от церковных норм, правила работы «списателей» священных текстов опубликовали в Стоглаве 1551 года.Сборник также содержал церковные правила и наставления, древнерусские нормы права и нравственности.

«Благоверный царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси повелел святые книги на торгах покупать и в святые церкви вкладывать. Но среди них мало нашлось пригодных — все оказались испорчены переписчиками, невежественными и несведущими в науках. Тогда он начал размышлять, как бы наладить печатание книг, чтобы впредь святые книги издавались в исправленном виде». (Иван Федоров, послесловие к «Апостолу»)

ПЕРВАЯ ТИПОГРАФИЯ НА РУСИ

Приступить к решению проблемы в масштабах страны помог прогресс. Столетием ранее был изобретен печатный станок, позже он появился и в России.

В середине ХVI века на Руси были изданы несколько «анонимных» — без указания издателя — книг религиозного содержания. Это были три Евангелия, две Псалтыри и Триодъ.

В 1553 году государь Иван Грозный повелел на средства царской казны построить Печатный двор — неподалеку от Кремля, на Никольской улице.

Из зданий первой типографии сохранилось самое старое — «правильня» или корректорская.

По приказу государеву «изыскать мастерство печатных книг» за дело взялся дьякон Кремлевского храма Николы Гостунского Иван Федоров.

Федоров был широко образован: он знал греческий и латынь, умел переплетать книги и занимался литейным делом.

ПОЧЕМУ ИМЕННО «АПОСТОЛ»

Для печати первого издания взяли «Деяния и послания апостолов», написанные евангелистом Лукой, — часть Нового Завета. Книгу использовали на богослужениях, при подготовке священников и для обучения грамоте в церковно-приходских школах.

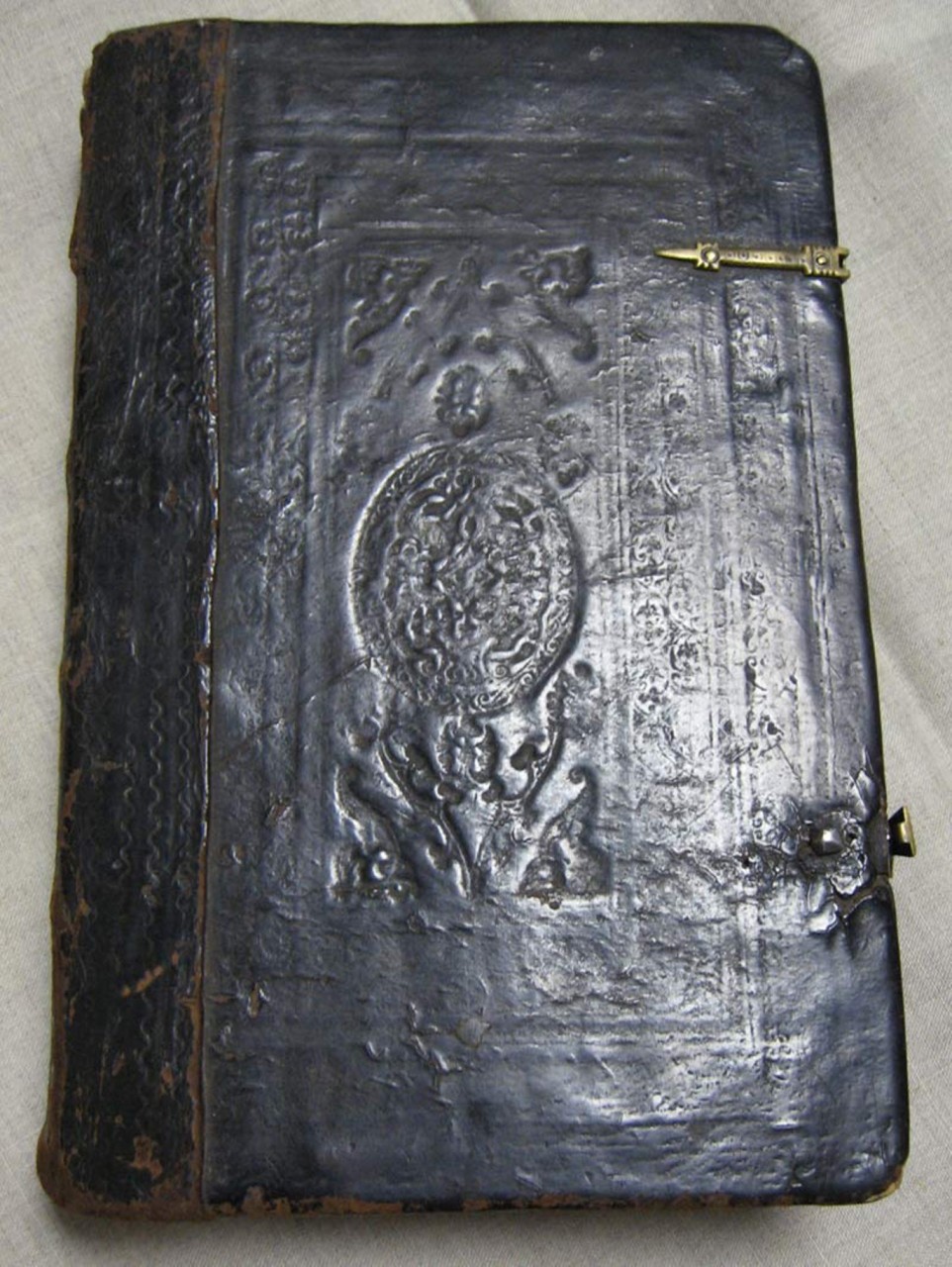

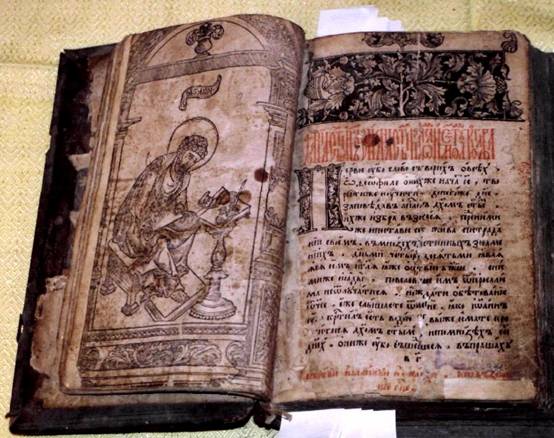

«Апостол», 1564 г. Обложка книги.

Печать столь серьезной книги требовала тщательной подготовки. Для нового начинания Ивану Федорову понадобились помощники — среди них был Петр Мстиславец, которого также считают одним из первых книгопечатников на Руси.

Сначала все учились набирать текст и печатать его. Федоров с помощниками делали формы для каждой буквы, отливали все новые и новые свинцовые литеры разных шрифтов и вырезали деревянные орнаменты для украшения глав. За процессом подготовки следил лично государь.

Особенно старательно Иван Федоров и митрополит Макарий отбирали первоисточник — варианты рукописных «Апостолов» присылали из монастырей.

При Печатном дворе открыли «справную палату», где готовили образец для печати. Проработки требовал и сам текст книги.

«Надо сказать, что Иван Федоров «облегчил» книгу, устранив из нее многие служебные материалы, не входившие в канонический текст, но по традиции помещавшиеся в рукописных Апостолах. Это всевозможные предисловия, толкования и пр.». (Евгений Немировский, ученый-книговед, доктор исторических наук)

От царского повеления запустить печатный станок до самой печати прошло почти десять лет. Лишь в апреле 1563 года мастера принялись изготавливать саму книгу.

РАБОТА НАД КНИГОЙ

Печатали первую книгу почти год. За образец шрифта в итоге был взят «рукописный полуустав» ХVI века — некрупные округлые буквы с небольшим наклоном вправо.

В таком стиле обычно переписывали церковные книги. Чтобы печатную книгу было удобнее читать, мастера кропотливо выравнивали строки и пробелы между словами.

Для печати использовали проклеенную французскую бумагу — тонкую и прочную. Иван Федоров сам гравировал и сам набирал текст.

В 1564 году вышла первая русская печатная датированная книга. В ней было 534 страницы, на каждой — 25 строк.

Тираж по тем временам был внушительным — около двух тысяч экземпляров. До наших дней в музеях и библиотеках сохранилось около 60 книг.

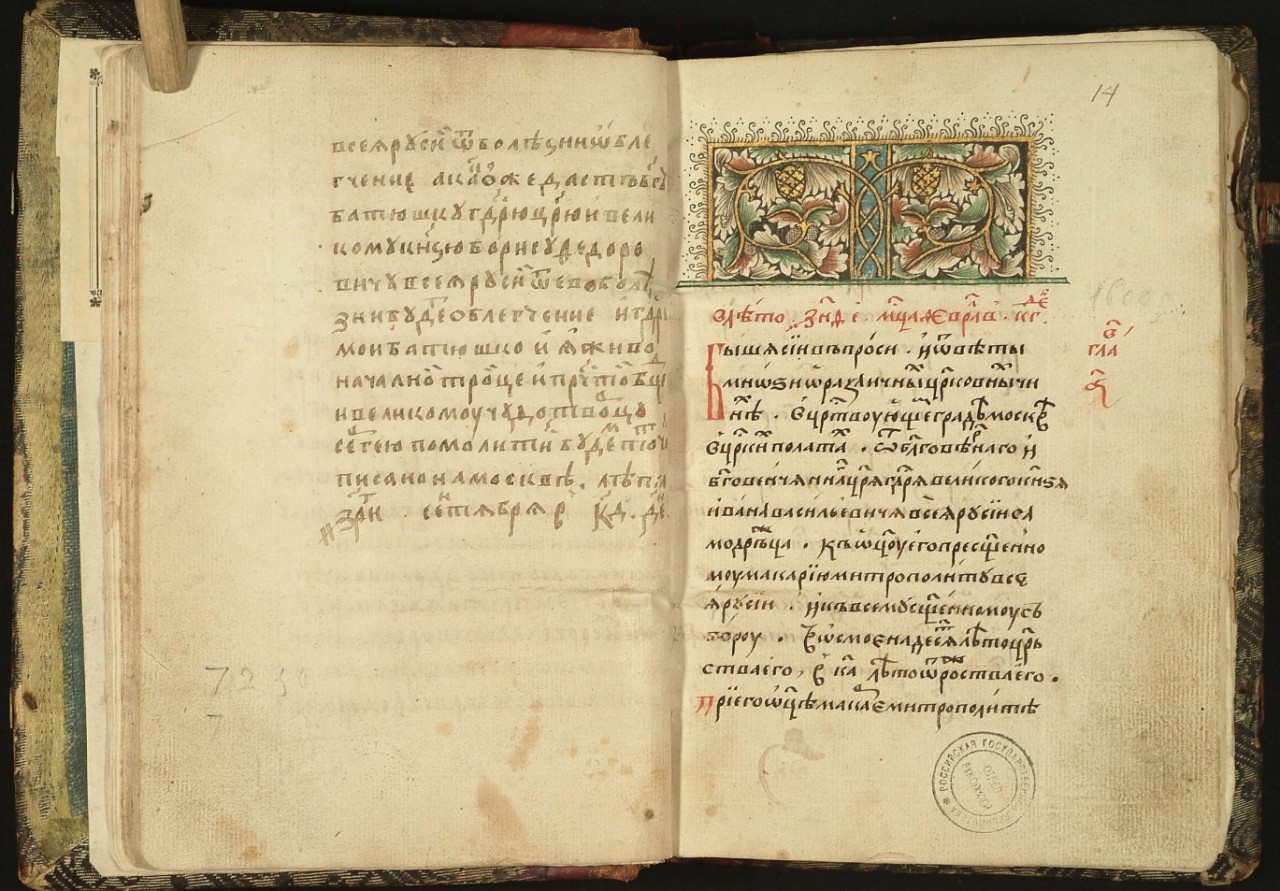

Фрагмент книги «Апостол». 1564 г.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ХVI ВЕКА

«Апостол» декорировали в стиле древнерусских рукописных книг. Деревянный переплет обтянули сафьяном с золотым тиснением и латунными застежками.

Внутри «Апостол» был «с картинками»: книгу украшали 48 рисунков из причудливо переплетенных трав с плодами и шишками.

Начало главы печатник выделял орнаментом, а буквицы и вставки еще и красным — киноварью. Краски оказались столь высокого качества, что не выцвели даже спустя столетия.

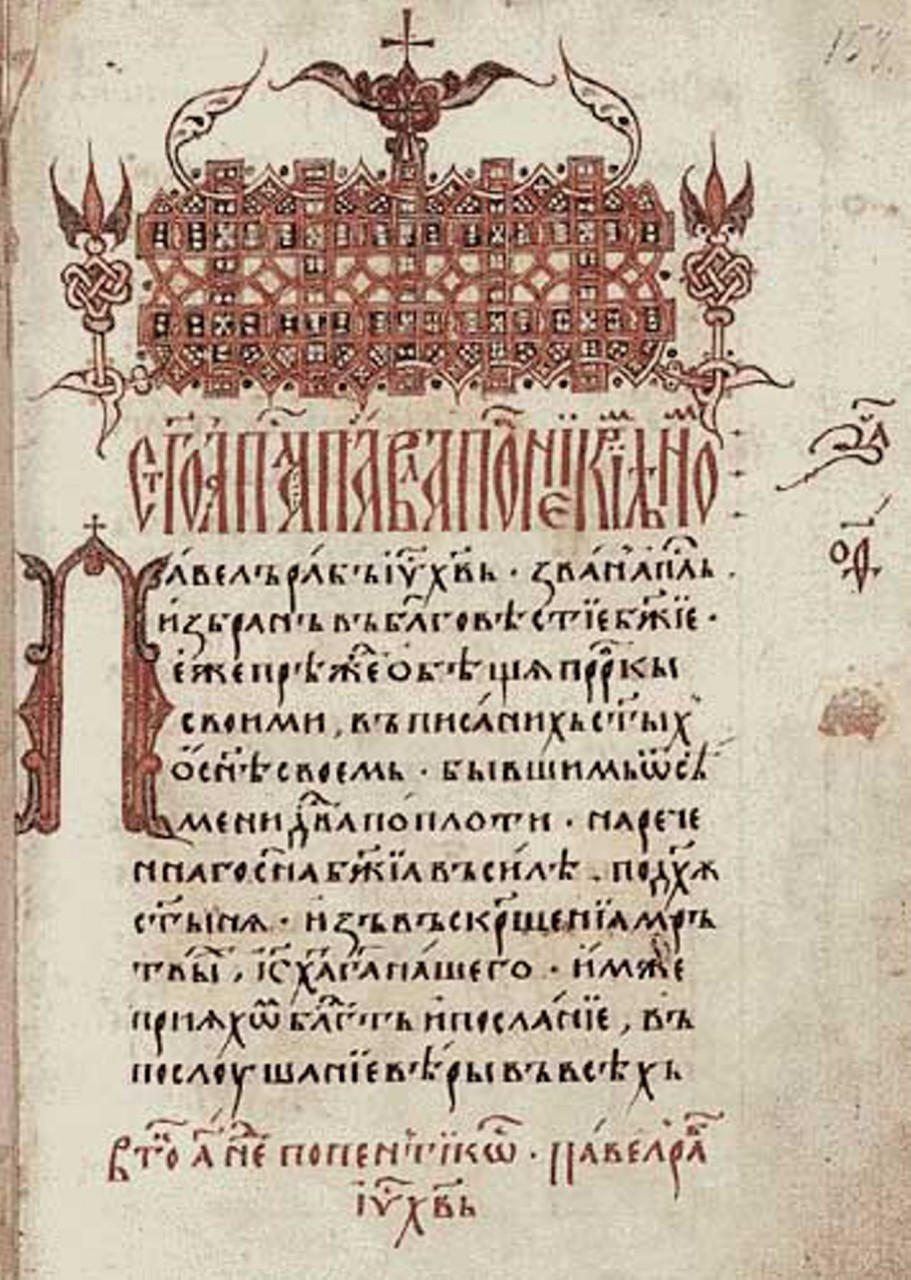

При столь традиционном оформлении в «Апостоле» появился и новый элемент декора: гравированный фронтиспис — рисунок, размещенный на одном развороте с титульным листом. На нем изображена фигура евангелиста Луки в арке на двух колоннах.

«В прошлом году ввели они у себя печатание… и я сам видел, с какой ловкостью уже печатались книги в Москве», — отметил работу московских печатников в 1564 году итальянский аристократ Рафаэль Барберини, побывавший в те годы в России.

Годы подготовки и скрупулезная работа над книгой себя оправдали: исследователи не обнаружили в книге ни одной ошибки или опечатки.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «АПОСТОЛУ»

«Возлюбленный и чтимый русский народ, если труды мои окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью», — обращался Иван Федоров к читателям в послесловии своей книги.

Послесловие к книге «Апостол» стало первой светской печатной публикацией. В нем сообщалось, где, когда и кем напечатана книга. Там были указан заказчик — Иван IV — и издатели: Иван Федоров и Петр Мстиславец, а также митрополит Макарий, который дал свое благословение на печать церковной книги.

Автор послесловия рассказывал о великом церковном строительстве «по всем градом» Московской Руси, особенно «в новопросвещенном месте во граде Казани и в пределах его», и потребности в печатных церковных книгах, не искаженных переписчиками: «все растлени от преписующих ненаученых сущих и неискусных в разуме».

Памятник Петру Мстиславцу, Мстиславль, Беларусь.

ДРУГИЕ КНИГИ ИВАНА ФЕДОРОВА

Спустя год после выхода «Апостола» Иван Федоров издал сборник молитв под названием «Часовник». Книга вышла двумя «заводами», то есть изданиями.

На работу первопечатник потратил около трех месяцев, после чего уехал из Москвы во Львов.

«…Не пристало мне ни пахотою, ни сеянием семян сокращать время моей жизни, потому что вместо плуга я владею искусством орудий ручного дела, а вместо хлеба должен рассевать семена духовные во Вселенной и всем по чину раздавать духовную эту пищу…» (Иван Федоров)

Позже он издал еще один вариант «Апостола» и первый русский учебник — «Азбуку», следуя своему жизненному принципу — «рассевать семена духовные».

Еще одну книгу Иван Федоров выпустил в типографии города Острога в 1581 году — Острожскую Библию.

В Москве выпущена первая многотиражная печатная книга «Апостол» Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем

1.03.1564 (14.03). – В Москве выпущена первая многотиражная печатная книга «Апостол» Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем

Книгопечатание на Руси

1 марта 1564 г. основатель массового книгопечатания Иван Федоров (ок. 1510–1583) вместе с Петром Мстиславцем завершил работу над первой русской многотиражной печатной книгой «Апостол».

Первая печатная книга в России – «Апостол» (1564)

Киевская Русь поражала Европу грамотностью. Дочь Ярослава Мудрого Анна – королева Франции была единственным грамотным человеком в ее новой, французской семье и подписывалась «Анна русса», а король просто ставил крестик. Так что факт изобретения книгопечатания немцем Иоганном Гуттенбергом в 1444 г. говорит лишь о большей технической практичности европейцев, но не о большей грамотности.

Иван Федоров учился в университете в г. Кракове. В юности жил и работал в Малороссии, был известен как пушечный мастер (изобрел многоствольную мортиру). По приезде в Москву Иван Федоров оказался в окружении митрополита Макария и получил должность дьякона в церкви Николы Гостунского в Кремле. Принимал участие в работе комиссии по исправлению рукописных церковных книг (устранению разночтений и еретических вставок – наследия жидовствующих и других еретиков).

Книгопечатание на территориально расширявшейся Руси было вызвано потребностью снабжения строящихся храмов богослужебной литературой с выправленными каноническими текстами. Второй причиной была необходимость предотвратить распространение с запада дешевой и массовой печатной униатской литературы, поставить преграду католической экспансии на Восток.

Издание печатных книг к тому времени уже не было большим новшеством. На Западной Руси первые печатные книги на кириллице распространились в начале XVI века благодаря Франциску Скорине. С опытом издательского дела за границей, вероятно, познакомил русских книгопечатников в Москве писатель-публицист Максим Грек. Обучаясь в конце XV – начале XVI в. в Италии, он был близок к знаменитому в то время издателю Альду Мануцию. В 1518 г. по просьбе Василия III он приехал в Россию для исправления переводов церковных книг. В Москву он привез с собой и образцы изданий типографии Альда. Русским книгопечатникам были, разумеется, известны и другие печатные книги, созданные как в западных, так и в югославянских странах. Они сумели творчески, с учетом национальных традиций, свойственных русскому книжному искусству, переосмыслить чужой опыт, а в ряде случаев вносили и новое в технику печати. Так что введение книгопечатания в России стало возможно и благодаря техническим умениям русских людей, которые позволили быстро создать «неведомый до того» печатный стан.

Еще до появления в Москве Ивана Федорова по инициативе ряда образованных русских людей того времени (игумена Сильвестра, митрополита Макария и др.) была создана небольшая типография. Известны следующие ее издания: Узкошрифтное Четвероевангелие (1553–1554), Триодь Постная (1555–1556), Триодь Цветная (1556–1557), Среднешрифтное Четвероевангелие (1558–1559), Среднешрифтная Псалтырь (1559–1560), Широкошрифтное Четвероевангелие (1563–1564), Широкошрифтная Псалтырь (1564–1565). Исследователями точно установлено их московское происхождение. Однако это были лишь единичные книги (не датированные, без титульных листов, без заглавий). Все они были предназначены для собственного повседневного богослужения.

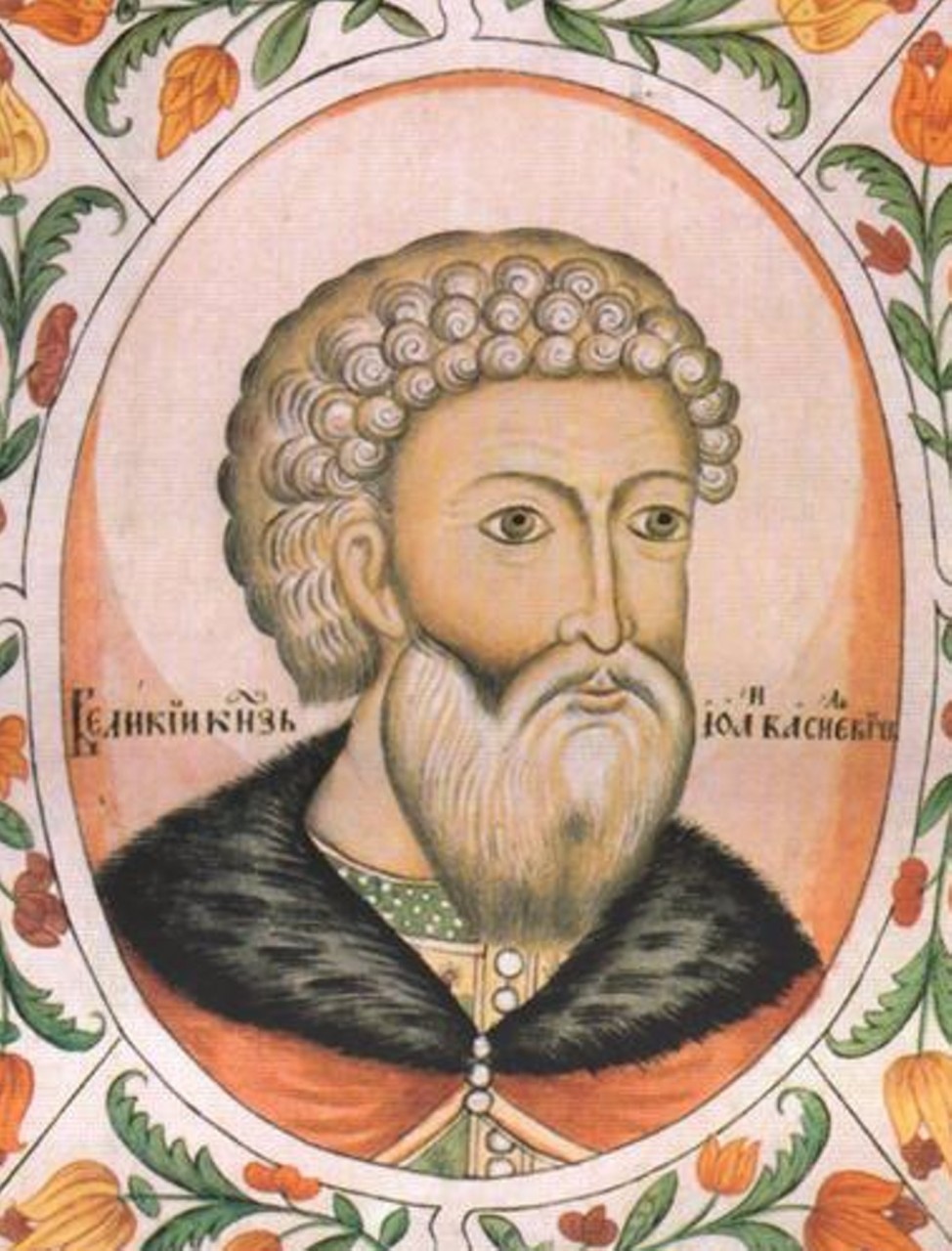

Иван Федоров и Иван Грозный. С рисунка А.Базилевича

В 1563 по приказу Царя Иоанна Васильевича IV в столице началось строительство Государственного печатного двора на Никольском крестце (теперь Никольская улица рядом с Кремлем). Иван Федоров быстро освоил тонкости типографского искусства в типографии и взял в подручные Петра Тимофеева сына Мстиславца и Марушу Нефедьева.

19 апреля 1563 г. «хитрыи мастеры печатному делу» Иван Федоров и Петр Мстиславец начали работу над своей первой книгой – Деяниями и посланиями святых Апостолов (которые ныне сокращенно именуют Апостол) с изображением апостола и евангелиста Луки на фронтисписе.

Работа эта длилась около года. 1 марта 1564 г. первой государственной типографией в Москве была датирована первая московская многотиражная печатная книга. Сам первопечатник провел большую текстологическую и редакторскую работу над ней, оформил по всем правилам полиграфического искусства того времени. Творчески переработав орнаментальные приемы школы Феодосия Изографа (ведущего оформителя русской рукописной книги начла XVI в.), заимствовав внешнее оформление у русской миниатюры, Иван Федоров сделал в этой книге богатые заставки каждого раздела, красочные виньетки в верхней части страниц, буквицы-инициалы (в начале абзацев), набрал ее полууставным шрифтом, разработанным на основе рукописного московского письма середины XVI века.

Вслед за «Деяниями св. Апостолов» Федоров и Мстиславец напечатали Учительное Евангелие, в 1565 г. – два издания «Часовника» (Часослова), тоже богослужебную книгу, содержащую молитвословия и песнопения для ежедневных церковных служб. Она стала использоваться как учебная книга для обучения чтению. Тиражи в несколько сот экземпляров считались по тем временам большими.

Отношение к новшеству вызвало протест значительной группы духовенства. Ведь рукописное создание богослужебных книг обычно торжественно начиналось как важное духовное дело после молитв и омовений; бездушный же типографский станок воспринимался поначалу как нечто бездуховное и подозрительное. Кроме того, труд монахов-переписчиков становился невыгоден, станок позволял печатать книги быстрее и дешевле. Поскольку же главный защитник Ивана Федорова – митрополит Макарий умер в 1563 г., первопечатники остались без покровительства. В 1566 г. в их типографии произошел пожар (возможно, следствие поджога), и они решили покинуть Московию. Возможно, причиной их эмиграции был также крутой поворот (начало опричных расправ в 1565 г.) в поведении Царя Иоанна, вскоре получившего прозвище Грозного.

Первопечатники перебрались в русскоязычную тогда Литву, забрав с собой 35 гравированных досок. Литва как раз в эти годы объединялась с Польшей в Речь Посполиту. Будучи радушно принятым польским королем Сигизмундом, Иван Федоров нашел пристанище у польского гетмана Ходкевича, мецената и просветителя, который в своем имении Заблудове (недалеко от Гродно в Белостоцком воеводстве) основал типографию. В первой напечатанной за пределами Московской Руси книге – «Учительном Евангелии» (Заблудовском) 1568 г. печатники именуют себя «Иван Федорович Москвитин» и «Петр Тимофеевич Мстиславец»; за пределами Московской Руси Иван Федоров всюду называл себя «москвитином». В 1569 г. Петр Мстиславец уехал в Вильно, где завел свою типографию, а Иван Федоров продолжал работать в Заблудово, издав «Псалтырь» с «Часословцем» (1570).

Книгопечатание было затратным делом. Когда обедневший к началу 1570-х гг. Ходкевич не смог оказывать материальную поддержку книгоизданию, Иван Федоров принял решение уехать во Львов. Здесь в 1573 г. «друкарь москвитин» организовал уже собственную типографию и в 1574 г. сумел переиздать «Апостола» в количестве более 1000 экземпляров, приложив к изданию собственное послесловие. Тем самым он положил начало книгопечатанию и в Малороссии.

В том же году во Львове им был издан первый русский печатный букварь с грамматикой – «Азбука», по его словам – «для пользы русского народа». (Единственный экземпляр «Азбуки» И. Федорова обнаружен в 1939 г., ныне находится в США в библиотеке Гарвардского университета.)

Вскоре Иван Федоров воспользовался предложением одного из весьма родовитых князей Речи Посполитой – Константина Острожского – устроить новую типографию в главном городе его владений – Остроге на Волыни. Около 1580 г. по инициативе этого князя там была открыта «Острожская академия семи свободных наук», в которой преподавался и церковно-славянский язык. По предложению и при поддержке князя Иван Федоров в 1580–1581 гг. издал тут второе издание «Азбуки», напечатал Новый завет с «Псалтырью», помещая на обороте титульного листа книги герб князя Острожского. Здесь же Федоровым была издана знаменитая «Острожская Библия» – первая полная Библия на церковно-славянском языке. Отпечатанная крупным, новым для того времени шрифтом, на 628 листах, она являла собой шедевр технического исполнения и художественного вкуса (до наших дней дошло около 300 ее экземпляров). Доски Ивана Федорова с разработанным им для этой книги шрифтом хранились долго у его последователей уже после его смерти, а некоторые из них были в рабочем состоянии еще в течение почти 200 лет.

Иван Федоров был не только первопечатником, но и политическим деятелем Руси времен Ивана Грозного. Он обладал многочисленными и разнообразными талантами – был военным инженером и изобретателем, писателем, полиграфистом-новатором.

5 декабря 1583 г. И. Федоров умер. Похоронен во Львове в Свято-Онуфриевском монастыре. В 1977 г. здесь был открыт музей Федорова, но в 1990 г. монастырь попал в руки монахов-базилиан, которые этот музей ликвидировали.

К настоящему времени известны двенадцать печатных изданий Ивана Федорова – памятники русского типографского искусства. Отлитые Федоровым шрифты прекрасно читаются, заставки, концовки, заглавные буквицы отличаются удивительной тонкостью работы (миниатюры евангелиста Луки, псалмопевца Давида, гербы гетмана Ходкевича, князя Острожского, города Львова). Все они сопровождаются издательским знаком самого первопечатника – инициалами «И.Ф.». Отличительная особенность книг Федорова – наличие в них авторских предисловий и послесловий, написанных живым разговорным языком от имени печатника. В них содержится история создания его книг, биографические сведения об авторе-издателе.

После отъезда Ивана Федорова в Литву книгопечатание в Москве было перенесено в Александровскую слободу, но в конце XVI века вернулось в столицу. Ученики Федорова – печатники Тимофей Невежа, Андроник и Иван Невежины, Никифор Тарасиев и другие – продолжили его дело, издав около 20 печатных книг, причем в 1597 г. «Апостол» был снова издан тиражом в 1050 экземпляров.

В 1909 г. в центре Москвы, рядом с Китайгородской стеной, где в XVI веке находился Государев печатный двор, был воздвигнут памятник Ивану Федорову (скульптор С.М. Волнухин). В 1998 г. на Московском подворье Троицко-Сеогиевской лавры была освящена икона, изображающая митрополита Макария и первопечатника диакона Ивана Федорова рядом с типографским станком – первое изображение печатной машины и первопечатника на православной иконе.