Рассказ о первых государствах на территории россии

1. Первые обитатели периода бронзового века – киммерийцы. О них известно из сочинений древнегреческих историков, клинописных текстов Древнего Востока и Библии. По свидетельству Геродота это был сильный союз племен, заселявших степи северного Причерноморья и Крым. Принадлежали, скорее всего, к адыго-абхазской языковой группе.

2. С VII в. до н.э. началась греческая колонизация Северного и Восточного Причерноморья. Древние грекиосновывали свои города и колонии в устьях рек, на побережье, в бухтах. Греческие города в Крыму – Ольвия, Херсонес, Феодосия, Пантикапей, Фанагрия – это центры торговли. Около 480 г. до н.э. греческие колонии на Керченском и Таманском полуострове объединяются в Боспорское царство со столицей Пантикапей (Керчь). Царство стало важнейшим экспортером в Грецию и Малую Азию хлеба, рыбы, скота, рабов. Период расцвета греческих городов приходится на IV – III вв. до н.э. Многочисленные остатки их материальной культуры, сохранились в Эрмитаже.

3. Среди народов, населявших Причерноморские степи, особое место историки отводят скифам. Они пришли из Азии, расселились на берегах Черного моря, позднее заняли Среднее и Южное Приднепровье, Нижний Дон, Кубань и Тамань. У них было развито скотоводство, земледелие и ремесло. Торговали с греками. От них до нас дошли погребальные памятники – скифские курганы. По антропологическому типу принадлежали не к азиатскому типу (как долго считали), а к европейской группе. А. Блок в поэме «Скифы» ошибочно называл их: «азиаты с раскосыми и жадными очами».

4. К началу новой эры в Южной Руси появляются сарматы – непримиримые соперники скифов. О них известно очень мало, кроме того, что в войне со скифами победили и заняли их земли. По языку принадлежали к иранской группе. Позднее уступили место другим пришлым племенам. Их потомками этнографы считают современных осетин.

5. Примерно в одно время с сарматами в Южнорусские степи из Прибалтики пришло германское племя готов. В IV в. н.э. вождь готов образовывает первое исторически известное государство, основанное европейскими племенами. В его состав входили и некоторые народы Восточной Европы – эсты, мери, мордва, венеды (так в начале нашей эры называли славян). Государство просуществовало недолго и пало под ударами гуннов.

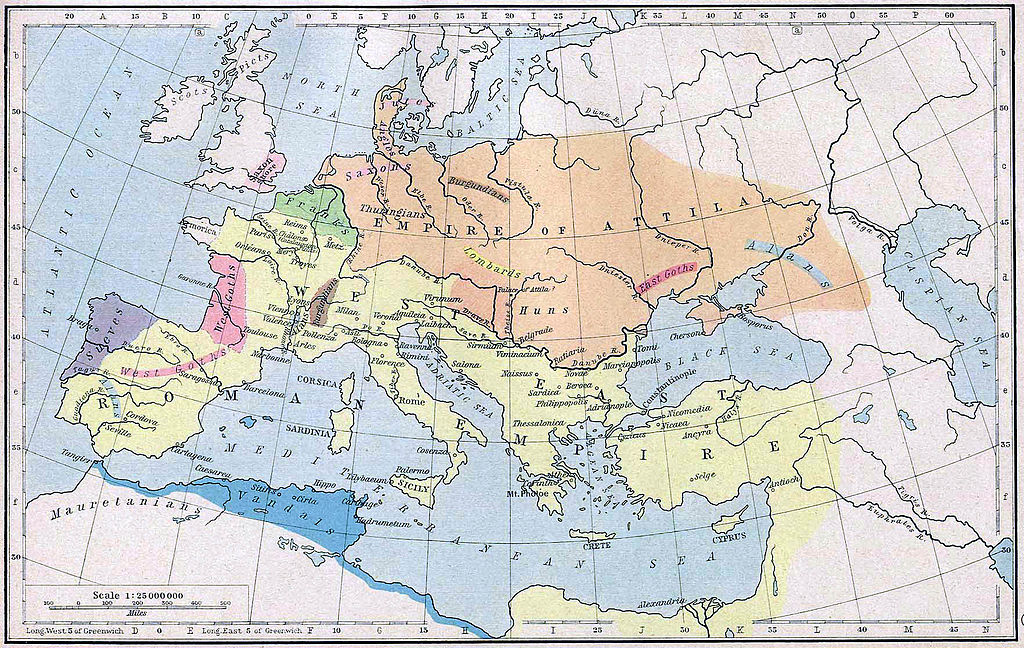

6. Массовое передвижение гуннов с востока на запад в IV в. н.э. дало толчок так называемому Великому переселению народов. Они кочевали между Волгой и Дунаем. Образовали обширное, но непрочное государство. Наибольшее могущество достигли при Аттиле. Ворвались в Европу. После его смерти из-за междоусобиц и восстаний подчиненных народов государство распалось, а сами гунны были отброшены за Днепр. В памяти европейских народов остались «племенем, превосходящим всякую меру дикости».

7. В VI в. из Азии пришла новая волна кочевников – авары. Они заняли южные области восточных славян. Совершали набеги на Византию, на германские племена. В начале Х в. были покорены венграми и исчезли с исторической сцены. По-другому их называли «обры». Русский летописец с удовлетворением записал, что вскоре авары «погибоша вся», а на Руси стали говорить «погибоша яка обре».

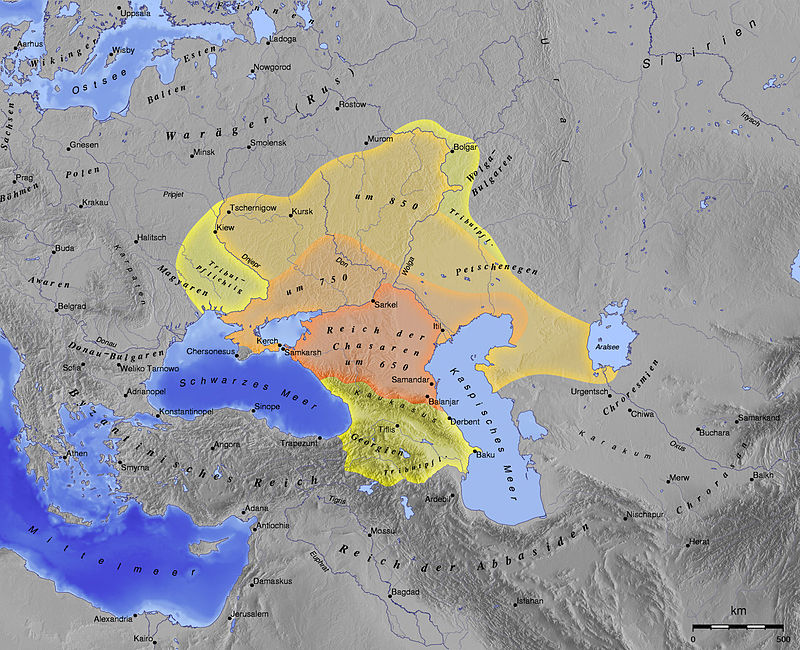

8. Хазары. «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам». Они приходят в VII в. также из Азии. Кочевые племена. Образуют самое крупное государство того времени в Восточной Европе – Хазарский каганат (включавший Северное Причерноморье, Крым, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Прикаспийскую область). Одна из могущественнейших держав. На несколько столетий – опасный сосед восточных славян. В Х в. каганат разгромлен русской ратью. С его падением движение народов с Востока усиливается. В южнорусских степях появились новые азиатские народы: печенеги, половцы, а позднее татары.

Так последовательно в продолжение почти целого тысячелетия Азия посылала на Европу одно кочевое племя за другим. Кочевники держались черноморских степей, не заходя на север, в лесные пространства. Восточные славяне в течение многих веков вели с кочевниками постоянные войны.

Видео YouTube

Авары – тюркоязычный племенной союз, упоминаемый в источниках с сер. V в. Представлял собой сложное сочетание этнических групп – различных частей аварской орды. В сер. VI в. авары вторглись в степи Западного Прикаспия, позже появились в Восточной Европе. Аварский каганат – племенное объединение в Панонии (VI в.); по типу – «варварская» империя со слабой экономической базой, военным подчинением без точных и постоянных границ. Возглавлялся ханом Баяном, осуществлял активную экспансию, завоевал часть славянских племен. В VII в., после поражения под Константинополем и восстаний покоренных племен, начался распад каганата. В VIII в. авары были окончательно разгромлены франками под покровительством Карла Великого. В «ПВЛ» упоминаются под именем обров.

Аланы – многочисленные ираноязычные племена сарматского происхождения. Со II в до н. э. известны под названием роксаланы. Обитали в Нижнем Поволжье, Южном Приуралье, Подонье, Северном Прикаспии. Осуществляли активную экспансию, вели войны в Закавказье, Малой Азии. К IV в. н. э. были этнически разнородны, подверглись нашествию гуннов. В VI в. были разгромлены аварами. Участвовали в великом переселении народов, в Западной Европе и Северной Африке совместно с вандалами образовали государство. Оказались включенными в этнокультурную ассимиляцию. Культуру IV-V представляют городища и могильники предгорной зоны Северного Кавказа. С VII по X в. значительная часть Алании (от Дагестана до Прикубанья) входила в состав Хазарского каганата.

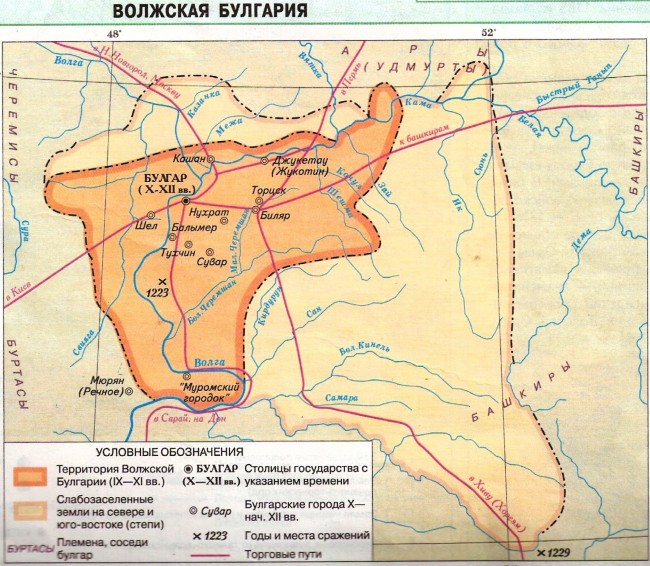

Булгары – тюркские племена. Образовали союз, который в VII. разделился на несколько групп. Часть кочевала в Приазовье и на Северном Кавказе. Другая группа проникла на Балканы, где слилась с местным населением. Третья осела в Среднем Поволжье и подчинила себе ряд финно-угорских племен. Волжско-Камская Булгария – многонациональное государственное образование в Среднем Поволжье.

Готы – группа германских племен. В III в. н. э. пришли в южнорусские степи из Прибалтики, жили в Северном Причерноморье. Соперничали с сарматами, аланами. Делились на вестготов и остготов. Пали под ударами гуннов. Исчезли с этнической карты, оставив отдельные реликтовые островки.

Гунны – кочевой народ, сложившийся во II-IV вв. в Приуралье из тюркоязычных хунну и местных угров. В 70-хх гг. IV в. начали массовое переселение на Запад, подчинили ряд германских и других племен, возглавили мощный племенной союз. Нашествие гуннов удалось остановить на Северо-востоке Франции при городке Труа (451). Наибольшего могущества достигли при Атилле. Позже растворились в среде других народов.

Скифы – собирательное название древних племен, обитавших в Северном Причерноморье с VII в. до н. э. до III в. н. э. Описание скифов дано Геродотом. Делились на «царских», «кочевников», «землевладельцев», «пахарей». Занимались земледелием, скотоводством, обработкой металлов, торговлей с античными причерноморскими городами. Создали мощное государство. Хорошо была развита военная организация. Вели торговлю с античными городами-государствами. Было имущественное и социальное неравенство. Вскоре были покорены и растворились в среде новых пришельцев (сарматов и др.), частично были ассимилированы славянами.

Языги – сарматское племя. Первоначально обитали восточнее Дона и были соседями роксалан. В конце I в. н. э. спустились к низовьям Дуная, а затем осели на территории современной Венгрии, между Дунаем и Тисой. Изначально – кочевое скотоводческое племя.

Византия – возможно славянские племена осуществляли на них побеги. Есть сообщения в византийских источниках о посольствах из Руси. Но не точно ясно имеют ли эти сведенья к восточным славянам.

Новое в блогах

7 древнейших государств на территории России

На территории современной России государственные образования возникали задолго до появления Древней Руси. Большая их часть была в Крыму, который и оставил нам в наследство свидетельства о их былом могуществе.

К VIII веку до н.э. скифы преимущественно переходят от кочевого к оседлому образу жизни. Поддерживая контакты с греческими полисами Северного Причерноморья, скифы активно развивают земледелие, торговлю: множится количество скифских городищ и увеличиваются их размеры. Политическому сплочению скифов способствовала военная экспансия в Малую Азию, Мидию, Сирию и Северный Кавказ. Постепенно военная демократия Скифии переросла в рабовладельческую монархию: царская власть стала наследственной и обожествлялась. Скифское царство с центром в Крыму просуществовало до середины III века и было разгромлено готами. Остатки скифов окончательно растворились среди племен Великого переселения народов.

В период основания греческих колоний на северном берегу Черного моря сложились благоприятные условия для объединения полисов по обеим сторонам Боспора Киммерийского (Керченского пролива). Постепенно города греческих поселенцев формируются в сильное и влиятельное Боспорское царство, которое достигло пика своего расцвета при династии Спартокидов. Заняв удачное положение, позволяющее контролировать пролив, Боспорское царство превратилось в развитую торговую державу. Особенно активным товарооборот был с Грецией. Так, Афины получали с Боспора примерно половину всего импортируемого хлеба. С Греции в Боспор ввозились металлические изделия, дорогие ткани, терракота – все это использовалось в налаживании отношений со знатью соседних племен. Со временем из-за натиска скифов, гуннов и готов боспорские цари вынуждены были искать поддержки у более могущественных соседей: так Боспрское царство поочередно попадает в зависимость от Понтийского царства, Рима, Византийской империи и вскоре исчезает из истории как самостоятельное государство.

Империя гуннов (IV-VI вв.)

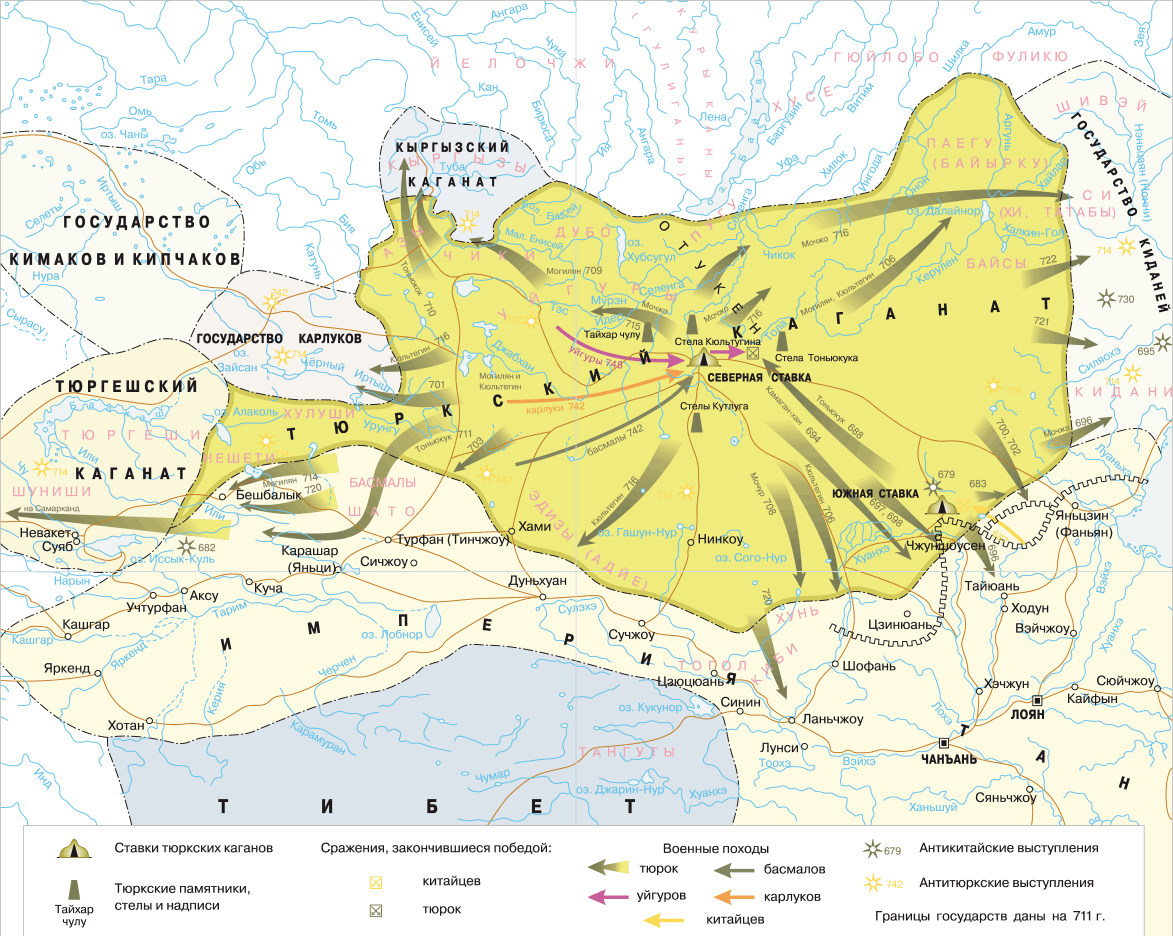

За свою недолгую 50-летнюю историю Тюркский каганат успел стать одним из крупнейших государств Азии. Во времена своего расцвета государство контролировало территории, которые позднее занимали Манчжурия, Монголия, Туркестан, Казахстан, его данниками были Сасанидский Иран и некоторые китайские государства. В состав Тюркского каганата входила и часть территорий современной России – Алтай, Северный Кавказ и Крым: последние две в 576 году были отторгнуты от Византии. Размаху территорий не уступал этнический состав каганата – тюркюты, согдийцы, башкиры, нушиби, усуни и другие народы. Высшим правящим лицом и военачальником государства являлся каган, самым известным из которых можно назвать Тобо-хана. Время его правления подняло Тюркский каганат вровень сильнейших государств того времени. Английский историк Генри Ховорс даже попытался от Тобо-хана вывести родословную Чингисхана. После смерти Тобо-хана в 581 году Тюркский каганат постепенно скатился к «великим распрям», которые привели сначала к расколу государства, а затем и к его исчезновению.

Ранние упоминания об аланах относятся к I веку н.э. Считается, что племенной союз алан первоначально существовал в рамках сарматского народа, однако со II века он постепенно оформляется в самостоятельное территориальное образование – Аланию. В ходе Великого переселения народов значительная часть алан ушла в Западную Европу, нарушив целостность аланского населения Кавказа. И только к VI веку закладываются предпосылки становления аланской государственности. В начале IX века усилиями византийских миссионеров Алания принимает православие, которое с трудом здесь приживается. «Царь аланов – христианин в сердце, но все люди, населяющие его царство, – язычники, поклоняющиеся идолам», – пишет арабский географ Ибн-Русте. X–XI века стали апогеем духовной и материальной культуры Алании. Страну охватывает церковное строительство, выразившееся в десятках монументальных капелл. Расцвет Аланского царства во многом связан с ростом городов, превратившихся в центры торговли и ремесел. Как независимое государство Алания прекратила свое существование в период нашествия монгольских войск.

Возникновение государства хазар связано с расширением на запад Тюркского каганата до границ каспийско-причерноморских степей. Однако к середине VII века междоусобицы привели к развалу Западно-Тюркского каганата, на руинах которого и выросла Хазария. Хазарский каганат был мощной, влиятельной силой в регионе, выделяясь боеспособной армией и искусной дипломатией. Особенно напряженными отношения у Хазарии были с Арабским халифатом. Не одно столетие велись арабо-хазарские войны, но в конечном итоге каганат не позволил арабам закрепиться в Закавказье. Военная добыча долгое время была главным источником доходов Хазарии. Государство развивалось и богатело. В каганате быстро разрастались города – Беленджер, Семендер, Саркел, Итиль. К IX столетию Хазарский каганат с завоевательной политики переключился на торговлю. Во многом это связано с принятием части хазарской элиты иудаизма. Однако внешнеполитическая ситуация оставалась для государства неблагоприятной: с переменным успехом складывались отношения с Византией, с востока угрожали кочевники, разрастался конфликт с Древнерусским государством. Поход Святослава в 964 году и стал началом падения Хазарского каганата.

Первые сведения о расположении Волжской Булгарии дает нам Ибн-Русте, сообщая, что «Болгарская земля смежна с землею буртасов. Живут болгары на берегу реки, которая впадает в море Хазарское (Каспийское) и прозывается Итиль (Волга)». Современные историки из-за недостатка информации не берутся точно судить о размерах государства булгар. Известно, что основу населения Волжской Булгарии составляли тюркские народы. По приблизительным подсчетам, приведенным историком Игорем Алексеевым, количество населения могло достигать 1,5 – 2 млн. человек. Основой вероисповедания булгар сначала было тенгрианство, затем ислам, но после заключения мирного договора с киевским князем Владимиром туда стало проникать и христианство. В период монгольского завоевания земли Волжской Булгарии подверглись опустошению, а в 1240 году территория государства вошла в состав Золотой Орды. Во второй половине XIX века в татарском сообществе возникло течение «булгаризм», которое делало акцент на «булгарской идентичности» татарского народа и возрождении булгарской государственности.