Священное Писание и Священное Предание

Христианство является богооткровенной религией. В православном понимании Божественное Откровение включает в себя Священное Писание и Священное Предание. Писание — это вся Библия, то есть все книги Ветхого и Нового Заветов. Что же касается Предания, то этот термин требует специального разъяснения, так как употребляется в разных значениях.

Нередко под Преданием понимают всю совокупность письменных и устных источников, при помощи которых христианская вера передается из поколения в поколения. Апостол Павел говорит: «Стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2 Фес. 2:15). Под «словом» здесь понимается устное Предание, под «посланием» — письменное. К устному Преданию святитель Василий Великий относил крестное знамение, обращение в молитве на восток, эпиклезу евхаристии, чин освящения воды крещения и елея помазания, троекратное погружение человека при крещении и т.п., то есть преимущественно литургические или обрядовые традиции, переданные изустно и прочно вошедшие в церковную практику. Впоследствии эти обычаи были зафиксированы в письменном виде — в творениях Отцов Церкви, в постановлениях Вселенских и Поместных Соборов, в литургических текстах. Значительная часть того, что изначально было устным Преданием, стало письменным Преданием, которое продолжало сосуществовать с устным Преданием.

В православном понимании Писание является частью Предания и немыслимо вне Предания. Церковь считает Писание «богодухновенным» (2 Тим. 3:16) не потому, что книги, вошедшие в его состав, были написаны Богом, но потому что Дух Божий вдохновлял их авторов, открывал им Истину и скреплял их разрозненные сочинения в единое целое. В православной традиции Ветхий Завет, Евангелие и корпус апостольских посланий воспринимаются как три части неделимого целого. При этом Евангелию отдается безусловное предпочтение как источнику, доносящему до христиан живой голос Иисуса, Ветхий Завет воспринимается как прообразующий христианские истины, а послания апостольские — как авторитетное толкование Евангелия, принадлежащее ближайшим ученикам Христа.

Необходимость держать Предание даже тогда, когда мы обладаем Священным Писанием, обусловлена тремя причинами:

а) Священное Предание включает в себя и то, что в принципе не может быть записано, а именно, опыт духовной жизни, передаваемой личным примером, и благодатное освящение, сообщаемое посредством таинств.

б) Для руководства к правильному разумению Священного Писания. Конечно, Священное Писание заключает в себе полноту богооткровенной Истины и содержит все необходимое для сохранения чистоты веры и благоугождения Богу. Однако для того, чтобы воспользоваться сокровищами Писания, мало иметь его выверенный текст, Священное Писание должно еще правильно пониматься и надлежащим образом истолковываться. Одного человеческого разума для правильного понимания Священного Писания явно недостаточно, об этом красноречиво свидетельствует история протестантизма. Отказавшиеся от авторитета Священного Предания многочисленные протестантские деноминации, опираясь на один и тот же текст Священного Писания, приходят к различным, порой диаметрально противоположным выводам.

в) Для правильного совершения таинств и для соблюдения священных обрядов в чистоте первоначального их установления.

Методы изучения святоотеческих творений и путь постижения отцов Церкви

Узкий путь святоотеческого богословия. Этюд 2-й

Сочинения отцов Церкви суть памятники письменности и как таковые могут изучаться с применением соответствующих научных методов

Наконец, некоторые святоотеческие творения (яркий пример тому – «Философские главы» прп. Иоанна Дамаскина) органично входят и в контекст истории философии и в этом качестве предполагают определенный философский подход к ним. Все названные методы суть средства подхода к памятникам церковной письменности, и каждый метод имеет в виду определенную частную цель (издание творений отцов, их перевод на различные языки, их анализ с филологической, исторической и философской точки зрения), достижение которой способствует удовлетворению нашей научной пытливости и прояснению ряда аспектов внешней стороны святоотеческого наследия. И здесь невольно напрашивается аналогия с нашей обычной человеческой жизнью, на протяжении которой мы постоянно ставим себе частные цели, порой достигая их, а порой и терпя неудачи на пути этого достижения. Однако всякий человек подспудно ощущает или же ясно осознает, что данные частные цели нисколько не подменяют основной цели его человеческой жизни, связанной с поиском и (в идеале) обретением смысла нашего земного бытия. Лишь осознание этого смысла может упорядочить хаотичную массу наших конкретных и частных целей, выстраивая их строгую архитектонику. Если обратиться от данной аналогии к святоотеческим творениям, то можно, наверное, сказать, что изучение их, помимо частных целей и связанных с ними конкретных методов исследования, должно иметь главную цель и непреходящее смысловое содержание. И тогда возникает очевидная необходимость определения, насколько это возможно для нас, этой главной цели и смыслового содержания.

Как говорилось выше, произведения отцов Церкви являются неотъемлемым достоянием Священного Предания, которое неразрывно соединено со Священным Писанием и, по словам сербского отца Церкви,

В ранней Церкви Предание играло роль основания и метода, являясь герменевтическим принципом.

«Книги Священного Писания – одно из средств, через которые в Церкви действует на людей благодатная сила Божия. Дух Божий оживляет только Тело Церкви, а потому и Священное Писание может иметь смысл и значение только в Церкви».

Единство Священного Писания и Священного Предания, в свете этого несомненного тезиса, предполагает и не менее несомненный вывод из него: вне Православной Церкви нет святоотеческих творений. Эти творения, как отмечалось, можно рассматривать в качестве литературных памятников, исторических источников, философских произведений и т.д., но такое рассмотрение будет лишь рассмотрением «по букве».

Вне Православной Церкви нет святоотеческих творений

Естественно, подобный подход имеет определенный смысл и значение, но польза от этого будет только в том случае, если данный подход неразрывно связан с пониманием сочинений отцов «по духу», то есть по Духу Божиему, который дышит только в Церкви Божией. Вне этого Духа всякие научные изыскания имеют тенденцию превращаться в мертвящую букву, ибо «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6). Поэтому

Постоянное причастие Духу, то есть непрестанное стояние в Православии, и открывает для нас высший смысл изучения святоотеческих творений, или путь постижения отцов, в свете которого и частные научные методы исследования их обретают свое истинное значение и звучание.

Естественно возникает вопрос: что предполагает такой путь, и какие требования предъявляет он к тем, кто встает на него? По нашему глубокому убеждению, прежде всего это стяжание смиренномудрия, в том числе и научного смиренномудрия. В конкретном случае оно имеет, помимо всего прочего, ясно осознаваемую презумпцию: святые отцы суть люди святые (хотя, само собою, разумеется, и небезгрешные), и тем самым не только выше любого исследователя, но и являются образцом подражания для него. Эта «дистанция святости» должна четко соблюдаться каждым, кто приступает к изучению сочинений отцов, и она исключает всякие проявления «научно-самолюбивого панибратства» по отношению к ним. Важно помнить, что слова «святой» и «святость», так много говорящие нашему сердцу и уму, играющие множеством смысловых оттенков и символических нюансов, трудно и практически невозможно понятийно определить. Да в этом и нет необходимости. Думается, руководящим принципом здесь может служить высказывание одного из замечательных исихастов нашего времени:

Святые отцы Церкви должны быть постоянным образцом и примером для нас

В этом отношении святые отцы Церкви должны быть постоянным образцом и примером для нас, но нельзя забывать, что мы не достигли (а скорее всего, никогда и не достигнем) удивительной меры их. Разумеется, авторитет святых отцов не означает слепое приятие всех частных мнений того или иного отца и не исключает определенной свободы в изучении их.

В свое время один русский патролог заметил:

Но эта свобода не должна выходить за рамки соборного веросознания Православной Церкви, то есть не должна превращаться в произвол. Ведь любая свобода всегда есть свобода ради чего-то, а не свобода от чего-то: последнее и превращает ее в произвол. В конкретном случае свобода исследования святоотеческих произведений существует только ради вхождения в живое церковное Предание и ради жизни в нем. Мы еще должны постоянно помнить, что изучение творений отцов необходимо предполагает и приобщение святоотеческому богословию, то есть оно предполагает попытку, пусть и весьма скромную и ограниченную, самому стать богословом. А эта попытка связана с большой опасностью духовного падения, поскольку известная апостольская заповедь: «Блюдите убо, како опасно ходите» (Еф. 5, 15) касается всех граней нашего христианского жития и нашего мышления. Невольно на память приходят слова второго Богослова:

Неслучайно отец Иустин (Попович) сказал:

Это суждение, со всей очевидностью, относится и к православной патрологии, занимающейся изучением святоотеческих творений. Как особая область богословской и церковно-исторической науки, она, конечно, не может обойтись без тех методов, о которых речь шла выше, но ее нельзя ни в коем случае сводить к этим методам.

Православный патролог не может забывать о главной цели христианского жития – о своем личном спасении

Особое внимание следует обратить на то, что православный патролог, ретроспективно оглядываясь на историческое бытие Церкви, не может не проводить, среди прочего, и четкой грани между Православием и ересью. Конечно, ему хорошо известно, что между этими полюсами существовал (и ныне существует) ряд промежуточных явлений, но они существуют лишь постольку, поскольку тяготеют либо к одному, либо к другому полюсу. Например, в IV веке эти полюса ясно обозначались свт. Афанасием Великим и его соратниками, с одной стороны, и Арием, с другой. И пестрая картина различных догматических течений в эту эпоху ясно упорядочивалась их тяготением либо к Православию (в частности, таковым было «омиусианство»), либо к арианству (пример – «омийство» или «аномейство»). Поэтому Православие было и остается Православием, а ересь, в различных своих проявлениях, была и остается ересью. Между ними никогда не было «диалога», а всегда существовала только война или та духовная брань, о которой свидетельствует вся история Церкви. И отцы Церкви всегда в этой брани выступали против «супротивной рати», какие бы многоликие формы она не приобретала и на какие бы тактические изощрения она не умудрялась. Путь постижения отцов предполагает ясное осознание данного факта и исключает всякие попытки встать «над схваткой» ради миража некоей «научной объективности».

[1] Ср. на сей счет замечание одного нашего догматиста: «К эпохе свободы и торжества Церкви в IV веке вообще почти все Предание получает письменную запись и ныне сохраняется в памятниках Церкви». Михаил Помазанский, протопр. Православное догматическое богословие. St. Herman of Alaska Brotherhood Press, 1992. С.26.

[2] Собрание творений преподобного Иустина (Поповича). Т. II. М., 2006. С.29.

[3] Епископ Артемий. С Христом на жизненном пути. Сборник работ. М., 2010. С.140.

[4] Георгий Флоровский, прот. Догмат и история. М., 1998. С.379.

[5] Георгий Флоровский, прот. Свидетельство истины. С.25.

[6] Иларион, сщмч. Творения. Т.2. М., 2004. С.154.

[7] Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия, С.378–379.

[8] Рафаил (Карелин), архим. Дыхание жизни. О молитве. Саратов, 2007. С.91–92.

[10] Григорий Богослов, свт. Творения, Т. II. М., 2007. С.328.

[11] Ср. ясное и точное высказывание: «Любое богословское утверждение тесно связано с жизнью во Христе; богословие, оторванное от жизни веры, вырождается в пустое многословие, тщетное умствование, лишенное всякого духовного содержания». (Георгий Флоровский, прот. Указ. соч., с.380)

[12] Иустин (Попович), прп. Собрание творений.Т. II. М., 2006.

[13] Иеромонах Афанасий (Евтич). Экклесиология Апостола Павла. М., 2009. С.197.

О Священном Писании и Священном Предании

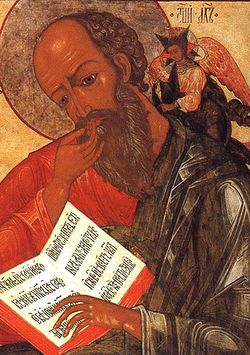

|

| Св. Иоанн Богослов в молчании. 1679 г. |

Biblia на древнегреческом означает «книги». Библия состоит из 77 книг: 50 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Несмотря на то, что ее записывали на протяжении нескольких тысячелетий десятки святых людей на разных языках, она имеет полную композиционную завершенность и внутреннее логическое единство.

Оно начинается с книги Бытия, где описывается начало нашего мира – его сотворение Богом и создание первых людей – Адама и Евы, их грехопадение, распространение человеческого рода и все большее укоренение греха и заблуждений среди людей. Описывается, как нашелся один праведник – Авраам, который поверил Богу, и Бог заключил с ним завет, то есть договор (см: Быт. 17: 7–8). При этом Бог дает два обещания: одно – что потомки Авраама получат землю Ханаанскую и второе, имеющее значение для всего человечества: «и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12: 3).

Так Бог создает от патриарха Авраама особый народ и, когда тот оказывается в плену у египтян, через пророка Моисея освобождает потомков Авраама, дает им землю Ханаанскую, чем исполняет первое обещание, и заключает завет уже со всем народом (см.: Втор. 29: 2–15).

В других ветхозаветных книгах приводятся подробные указания, связанные с соблюдением этого завета, даются советы о том, как строить свою жизнь, чтобы не нарушать волю Божию, а также рассказывается о том, как избранный Богом народ соблюдал либо нарушал этот завет.

При этом Бог призывал в народе пророков, через которых возвещал Свою волю и давал новые обетования, в том числе о том, что «вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет » (Иер. 31: 31). И что этот новый завет будет вечным и открытым для всех народов (см.: Ис. 55: 3, 5).

О жизни, смерти и воскресении Христа повествуют новозаветные книги Евангелия, а книга Деяний апостольских рассказывает о появлении Церкви Божией, то есть сообщества верных, христиан, нового народа, искупленного кровью Господа.

Наконец последняя книга Библии – Апокалипсис – повествует о конце нашего мира, грядущем поражении сил зла, всеобщем воскресении и страшном суде Божием, за которым следует справедливое воздаяние для каждого и исполнение обещаний нового завета для последовавших за Христом: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1: 12).

Значение Священного Писания

По Своей любви к нам Бог возводит отношения с человеком на такую высоту, что не повелевает, но предлагает заключить договор. И Библия – это священная книга Завета, договора, добровольно заключенного между Богом и людьми. Это слово Божие, которое не содержит ничего, кроме истины. Оно обращено к каждому человеку, и каждый человек из него может узнать не только правду о мире, о прошлом и будущем, но и правду о каждом из нас, о том, какова воля Божия и как мы можем следовать ей в своей жизни.

Если Бог, будучи благим Создателем, пожелал бы открыть Себя, то мы должны были бы ожидать, что Свое слово Он постарается донести до как можно большего количества людей. И действительно, Библия является самой распространенной в мире книгой, она переведена на самое большее число языков и издана самым большим числом экземпляров, чем любая другая книга.

Таким образом людям дается возможность узнать и Самого Бога, и Его планы, касающиеся нашего спасения от греха и смерти.

Историческую достоверность Библии, особенно Нового Завета, подтверждают древнейшие рукописи, написанные тогда, когда еще были живы очевидцы земной жизни Иисуса Христа; в них мы находим тот же текст, что и употребляемый ныне в Православной Церкви.

Божественное авторство Библии подтверждается множеством чудес, в том числе ежегодным схождением чудесного Благодатного огня в Иерусалиме – на том месте, где воскрес Иисус Христос, и именно в день, когда православные христиане готовятся праздновать Его воскресение. Кроме того, в Библии содержатся многочисленные предсказания, которые исполнились в точности спустя много веков после того, как были записаны. Наконец, Библия до сих пор могущественно действует на сердца людей, преображая их и обращая на путь добродетели и показывая, что Автор ее до сих пор заботится о Своем творении.

Поскольку Священное Писание внушено Богом, то православные христиане верят ему беспрекословно, ибо вера словам Библии есть вера словам Самого Бога, Которому православные христиане доверяют как заботливому и любящему Отцу.

Отношение к Священному Писанию

Чтение Священного Писания приносит огромную пользу для всякого, кто желает исправить свою жизнь. Оно просвещает душу истиной и содержит ответы на все возникающие перед нами трудности. Нет ни одной проблемы, которая не могла бы получить разрешения в слове Бога, потому что именно в этой книге изложены те самые духовные закономерности, о которых мы упоминали выше.

Человека, который читает Библию и старается жить в соответствии с тем, что говорит в ней Бог, можно сравнить с путником, идущим глубокой ночью по незнакомой дороге с ярким фонарем в руке. Свет фонаря делает для него путь легким, позволяя находить нужное направление, а также избегать ям и луж.

Того же, кто лишен чтения Библии, можно сравнить с путником, вынужденным идти в непроглядной тьме без фонаря. Он заходит не туда, куда бы хотел, часто спотыкается и падает в ямы, расшибаясь и пачкаясь.

Наконец, того, кто читает Библию, но не стремится приводить свою жизнь в соответствие с теми духовными законами, которые в ней изложены, можно уподобить такому неразумному путнику, который, проходя ночью по незнакомым местам, держит фонарь в руке, но не включает его.

Кто же может стать таким путеводителем? Если слова Священного Писания составляли люди, просвещенные Духом Святым, то, естественно, объяснить их правильно могут только люди, просвещенные Духом Святым. А таким человеком становится тот, кто, научившись от апостолов Христовых, пошел по пути, открытому Господом Иисусом Христом в Православной Церкви, окончательно отказался от греха и соединился с Богом, то есть стал святым. Иными словами, хорошим путеводителем в изучении Библии может быть лишь тот, кто сам прошел весь путь, предлагаемый в ней Богом. Такого путеводителя православные находят, обращаясь к Священному Преданию.

Священное Предание: едина истина

В любой хорошей семье есть семейные предания, когда люди из поколения в поколение с любовью передают рассказы о чем-то важном из жизни своего предка, и благодаря этому память о нем сохраняется даже у тех потомков, которые никогда его лично не видели.

Церковь тоже особого рода большая семья, потому что объединяет тех, кто через Христа был усыновлен Богу и стал сыном или дочерью Отца Небесного. Неслучайно поэтому в Церкви люди обращаются друг к другу со словом «брат» или «сестра», потому что во Христе все православные христиане становятся духовными братьями и сестрами.

И в Церкви также существует передаваемое из поколения в поколение Священное Предание, восходящее к апостолам. Святые апостолы общались с Самим воплощенным Богом и от Него узнали истину непосредственно. Эту истину они передавали другим людям, в которых была любовь к истине. Что-то апостолы записали, и это стало Священным Писанием, но что-то передавали не записывая, а устно либо самим примером своей жизни – как раз это и сохраняется в церковном Священном Предании.

И об этом говорит в Библии Дух Святой через апостола Павла: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2 Фес. 2: 15); «Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держитесь предания так, как я передал вам. Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал» (1 Кор. 11: 2, 23).

В Священном Писании апостол Иоанн пишет: «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами; а надеюсь придти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна» (2 Ин. 12).

И вот у православных христиан эта радость полна, потому что в церковном Предании мы слышим живой и вечный голос апостолов, «устами к устам». Православная Церковь сохраняет истинное предание блаженного учения, которое прямо, как сын от отца, приняла от святых апостолов.

Для примера можно привести слова древнего православного святого Иринея, епископа Лионского. Он писал уже в конце II века после Рождества Христова, но в юности был учеником святого Поликарпа Смирнского, который лично знал апостола Иоанна и других учеников и свидетелей жизни Иисуса Христа. Вот как об этом пишет святой Ириней: «Тогдашнее я помню тверже, чем недавнее; ибо что мы узнали в детстве, то укрепляется вместе с душой и укореняется в ней. Так, я мог бы описать даже место, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп; могу изобразить его походку, образ его жизни и внешний вид, его беседы к народу, как он рассказывал о своем обращении с апостолом Иоанном и с прочими самовидцами Господа, как он припоминал слова их и пересказывал, что слышал от них о Господе, Его чудесах и учении. Так как он слышал все от самовидцев жизни Слова, то он рассказывал согласно с Писанием. По Божией милости ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал слова его не на бумаге, но в моем сердце – и по милости Божией всегда сохраняю их в свежей памяти».

Вот почему, читая книги, написанные святыми отцами, мы видим в них изложение той же истины, которая была изложена апостолами в Новом Завете. Таким образом, Священное Предание помогает правильно понимать Священное Писание, отличая истину от лжи.

Священное Предание: едина жизнь

Даже семейное предание включает не только рассказы, но и определенный образ действий, основанный на жизненных примерах. Давно известно, что дела учат лучше, чем слова, и что любые слова получают силу лишь если не расходятся, а подкрепляются жизнью того, кто говорит. Нередко можно видеть, что дети в своей жизни поступают так же, как на их глазах в этой ситуации поступали родители. Итак, семейное предание – это не только передача определенной информации, но и передача определенного образа жизни и действий, которые воспринимаются лишь при личном общении и совместной жизни.

Точно так же и Священное Предание Православной Церкви – это не только передача слов и мыслей, но и передача святого образа жизни, угодного Богу и согласного с истиной. Первые святые Православной Церкви, как, например, святой Поликарп, были учениками самих апостолов и восприняли это от них, а последующие святые отцы, как, например, святой Ириней, были их учениками.

Вот почему, изучая описание жизни святых отцов, мы видим в них те же подвиги и выражение той же любви к Богу и людям, какие видны в жизни апостолов.

Священное Предание: един Дух

Всякий знает, что когда обычное человеческое предание пересказывается в семье, то с течением времени нередко что-то забывается, а что-то, наоборот, придумывается новое, чего не было на самом деле. И если кто-то из старшего поколения, услышав, как молодой член семьи неправильно пересказывает историю из семейного предания, может его поправить, то когда умирают последние очевидцы, такой возможности уже не остается, и с течением времени семейное предание, передаваемое из уст в уста, постепенно теряет какую-то часть истины.

Но Священное Предание как раз и отличается от всех человеческих преданий именно тем, что никогда не теряет ни одной части истины, полученной вначале, потому что в Православной Церкви всегда существует Тот, Кто знает, как все было и как есть на самом деле – Святой Дух.

Во время прощальной беседы Господь Иисус Христос сказал Своим апостолам: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины… Он с вами пребывает и в вас будет… Утешитель, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам… Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 14: 16–17, 26; 15: 26).

И Он исполнил это обещание, и Дух Святой сошел на апостолов, и с тех пор все 2000 лет пребывал в Православной Церкви и пребывает в ней доныне. Древние пророки, а позднее апостолы могли изрекать слова истины потому, что общались с Богом и Дух Святой вразумлял их. Однако после апостолов это вовсе не прервалось и не исчезло, ибо апостолы как раз и трудились ради того, чтобы приобщить к этой возможности других людей. Поэтому совсем не удивительно, что преемники апостолов – святые отцы – также общались с Богом и были вразумляемы Тем же Самым Святым Духом, что и апостолы. И поэтому, как свидетельствует святой Иоанн Дамаскин, один «отец не противоборствует [другим] отцам, потому что все они были общниками одного Святого Духа».

Итак, Священное Предание – это не только передача определенной информации об истине и примера жизни по истине, но и передача общения с Духом Святым, Который всегда готов напомнить об истине и восполнить все, что человеку недостает.

Священное Предание – это вечная, не стареющая память Церкви. Святой Дух, всегда действующий через верно служащих Богу отцов и учителей Церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения. Оно имеет не меньшую силу, чем Священное Писание, потому что источник того и другого есть один и тот же Святой Дух. Поэтому, живя и учась в Православной Церкви, в которой преемственно продолжается устная апостольская проповедь, человек может изучать истину христианской веры и стать святым.

В чем выражается Священное Предание видимым образом

Итак, Священное Предание – это полученная от Бога истина, передаваемая из уст в уста от апостолов через святых отцов вплоть до нашего времени, сохраняющаяся живущим в Церкви Духом Святым.

В чем конкретно можно узнать выражение этого Предания? Прежде всего, авторитетнейшими выразителями его для православных христиан являются постановления Вселенских и Поместных Соборов Церкви, а также писания святых отцов, их жития и богослужебные песнопения.

Как точно определить Священное Предание в тех или иных конкретных случаях? Обращаясь к упомянутым источникам и держа при этом в уме принцип, выраженный святым Викентием Лиринским: «То, во что верили все, всегда и всюду в Православной Церкви».

Отношение к Священному Преданию

Православие не имеет нужды искать истину: оно ею обладает, ибо Церковь уже содержит всю полноту истины, преподанную нам Господом Иисусом Христом и Духом Святым через апостолов и учеников их – святых отцов.

Обращаясь к свидетельству, которое они явили словом и жизнью, мы постигаем истину и вступаем на тот путь Христов, по которому святые отцы прошли вслед за апостолами. А путь этот ведет к соединению с Богом, к бессмертию и блаженной жизни, свободной от всех страданий и всякого зла.

Святые отцы были не просто древними интеллектуалами, а носителями духовного опыта, святости, из которой питалось их богословствование. Все святые пребывали в Боге и поэтому имели одну веру, как Дар Божий, как священное сокровище и вместе с тем норму, идеал, путь.

Добровольное, благоговейное и послушное следование святым отцам, просвещенным Духом Святым, избавляет нас от рабства лжи и дает подлинную духовную свободу в истине, по слову Господа: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32).

К сожалению, не все люди оказываются готовы так поступить. Ведь для этого нужно смириться, то есть преодолеть свою греховную гордыню и самолюбие.

Современная западная культура, основанная на самолюбии, нередко учит человека считать себя мерилом всего, на все смотреть свысока и мерить узкими рамками своего рассудка, своих представлений и вкусов. Но такой подход служит плохую службу тем, кто его воспринимает, ведь с таким подходом невозможно стать лучше, совершеннее, добрее и даже попросту умнее. Невозможно расширить рамки своего рассудка, если не признать, что существует нечто большее, лучшее и совершеннейшее, чем мы сами. Необходимо смирить свое «я» и признать, что для того, чтобы стать лучше, мы должны не все истинное, святое и совершенное оценивать по себе, а, наоборот, себя оценивать в соответствии с ним, и не только оценивать, но и менять.

Так что всякому христианину надлежит подчинить свой ум Церкви, ставить себя не выше и не вровень, а ниже святых отцов, верить им больше, чем самому себе, – такой человек никогда не собьется с пути, ведущему к вечной победе.

Поэтому, когда православный христианин открывает духовную книгу, он молится Господу, чтобы Он благословил это чтение и дал уразуметь то, что полезно, и при самом чтении старается быть расположенным с открытостью и доверием.

[1] Ириней Лионский, святой. Против ересей. III.12.11.

[2] Афанасий Великий, святитель. Окружное послание против ариан. 4.

[3] Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на Послание к римлянам. 0.1.

[4] Ефрем Сирин, преподобный. Творения. М., 1912. Ч. 3. С. 99.

[5] См.: Иероним Стридонский, блаженный. Письмо к Павлину.

[6] Ириней Лионский, святой. Против ересей. III. 4.

[7] Феофан Затворник, святитель. Мысли на каждый день года. 11 апреля.