Находки археологов в Москве: Кремлевский клад и череп неандертальца

День археолога отмечается в России 15 августа. Несмотря на неофициальный статус праздника, представители этой увлекательной профессии отмечают его по всей стране. Корреспондент РИАМО выбрала 10 самых интересных древностей, обнаруженных археологами в столице, и узнала об особенностях проведения раскопок в Москве.

Спасательная археология

«В Москве зачастую не археолог выбирает место для раскопок. План археологических работ тесно связан с планом застройки города и проведением хозяйственных работ», – поясняет замглавы департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог столицы Леонид Кондрашев.

Условно археологию можно разделить на два направления: академическое и сохранное (спасательное). Академическая археология – это наука в классическом ее понимании, когда на выбранном месте проводятся полномасштабные раскопки для последующего изучения найденных вещественных источников информации.

Что же касается сохранной археологии, то в данном случае раскопки организуются перед проведением строительно-земляных работ, с целью спасения скрытых в недрах исторических свидетельств. По словам Кондрашева, именно сохранная археология позволяет сегодня московским археологам формировать картину исторической жизни города.

«При этом очень важно заранее планировать археологические мероприятия. Для этого уже на стадии оформления разрешительной документации контролирующие органы определяют для застройщика тип работ: будет это обычное строительство или стройка с обязательным проведением предварительных археологических изысканий», – отмечает главный археолог.

И все же, несмотря на все сложности раскопок в условиях большого города, у московских археологов множество побед в поисках реликвий.

«Археология – наука, позволяющая беспристрастно формировать историческую картину событий. Для этой задачи любой, даже самый заурядный черепок или осколок может быть не менее ценен, чем сенсационные находки кладов и сокровищ», – резюмирует главный археолог Москвы.

Клад под гостиницей «Россия»

Артефакты Манежной площади

Клад Гостиного двора

Скелет мамонта в Подмосковье

На территории Москвы и Подмосковья неоднократно находили не только кости мамонтов, но и целые скелеты. Еще в 18 веке близ деревни Троице-Лыково, недалеко от Серебряного Бора и современного московского района Строгино, был найден практически целый скелет древнего животного. Скелет, хранящийся в Зоологическом музее МГУ, был собран знаменитым биологом Иваном Павловым из костей, найденных на Калужской площади Москвы. А в 2000 году еще один скелет был обнаружен в Истринском районе Московской области. Такие находки позволяют ученым судить об изменениях климата и ландшафта, происходивших в московском регионе в тот период.

Большой Кремлевский клад

Опричный дворец Ивана Грозного

Долгое время историки не могли определить местоположение «опричного» дворца, куда Иван IV переехал после введения опричнины. Само здание сгорело, а все, что было известно до недавнего времени – территория двора была устлана слоем белоснежного речного песка. Тайна дворца открылась в ходе строительства метро. При прокладке тоннеля между улицей Тимура Фрунзе и Охотным рядом археолог А. В. Арциховский обнаружил упоминаемый современниками царя слой светлого песка.

Клад Дьяковского городища

Сходненский череп

Окаменевший череп был найден случайно в 1939 году, в ходе строительства на берегу реки Сходня. Вклад этой, на первый взгляд, рядовой находки в археологию, да и во всю мировую науку, переоценить трудно. По мнению ученых, ее геологический возраст составляет 10-16 тысяч лет и приходится на конец эпохи Великого оледенения. Череп стал одним из древнейших достоверных останков человека переходного периода от неандертальца к современному типу. Советский археолог Отто Бадер, много лет изучавший череп, внес существенный вклад во многие направления естествознания и истории.

Ипатьевский монетный клад

Стоянка древнего человека

В районе села Щукино (современный Химкинский речной порт) тот же археолог Бадер открыл древнейшую стоянку людей в черте современного города, относящуюся ко II тысячелетию до нашей эры. Как показали исследования, на берегу Москвы-реки располагалось поселение рыболовов и охотников. Первые поселенцы обладали навыком по добыче огня, умели делать сосуды из глины, каменные и костяные орудия труда и охоты.

Анна Семенова

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите «Ctrl+Enter»

Археологические находки – свидетели истории

Урок 6. История России 6 класс ФГОС

Конспект урока «Археологические находки – свидетели истории»

Одним из самых уникальных мест для археологов стал Алтайский край, где был обнаружен «денисовский человек». Возраст здешних находок составляет 280 тысяч лет, и они подтверждают существование неизвестного ранее типа людей.

В ходе урока вы узнаете об археологии и методах изучения археологических памятников, а также познакомитесь с самыми интересными археологическими находками.

Археология – удивительная наука. Она помогает нам узнать о том, что происходило сотни, тысячи и даже сотни тысяч лет назад. История человечества восстанавливается по памятникам материальной культуры – остаткам древних поселений, орудиям труда, украшениям и предметам культа.

Основной способ обнаружения и изучения археологических памятников – раскопки. Археологи аккуратно расчищают культурные слои, чтобы найти предметы, сохранившиеся с древних времён.

Как правило, археологические раскопки ведутся на местах, где какое-то время жили люди – поселениях. Их исследование занимает десятки лет. Так, например, уже более двухсот лет археологи изучают территорию Херсонеса Таврического.

С течением времени люди укрепляли свои поселения валами и стенами. Так появлялись городища. На территории поселений и городищ археологи находят множество предметов, по которым могут описать хозяйственную жизнь наших предков.

Неподалёку от центра современного Новгорода Великого было обнаружено городище, получившее название Рюриково. Здесь археологами было найдено множество предметов скандинавского происхождения: остатки военного снаряжения, монеты, бусы и браслеты. Учёные считают, что городище возникло примерно в девятом веке и именно здесь находилась резиденция князя Рюрика.

В 1822 году было обнаружено городище Старая Рязань, которое сейчас является самым большим городищем на территории России. Впервые оно упоминается в 11 веке. Находки кузнечных, гончарных и других мастерских свидетельствуют о том, что в городе жили не только земледельцы, но и ремесленники. Старая Рязань была разрушена в 13 веке войсками хана Батыя. Среди учёных существует неофициальное название этого городища – «Русская Троя».

В Старой Рязани был найден клад, состоящий из золотых предметов. Он получил название «Рязанские бармы». Общий вес клада составил около трёх килограммов. До сих пор учёные спорят о назначении барм. Одни считают, что это составная часть женского убора. Другие утверждают, что бармы входили в княжеский костюм.

Самой главной драгоценностью считаются медальоны с изображением Богоматери. Её образ создан с таким мастерством, что кажется написанным красками. На самом деле он выполнен с помощью эмали.

Ценной находкой для археологов являются погребения. В них можно обнаружить предметы, необходимые для умершего в загробной жизни. Благодаря им учёные восстанавливают материальное окружение древних людей и пытаются понять их образ мыслей.

По погребениям можно узнать, что носили наши предки. Ткань обычно не сохраняется, но по отдельным нитям специалисты определяют материал, из которого шили одежду. А по положению пуговиц и застёжек можно воссоздать фасон костюма.

На Алтае было найдено захоронение молодой женщины. Археологи проводили раскопки кургана, в котором обнаружили сразу два захоронения. На нижнем слое образовался лёд, который и помог сохранить тело женщины. Вместе с ней были найдены шесть коней с сёдлами и сбруей. Все содержимое этого захоронения указывало на то, женщина была знатной. Её назвали «Принцесса Укока». Коренное население Алтая верит, что она является хранительницей покоя этой земли.

В Выборге была найдена застёжка-фибула, датируемая 13 веком. Она была сделана из бронзы и имела овальную форму. Археологи считают, что фибула принадлежала зажиточной крестьянке. Эта находка доказывает, что задолго до основания шведами замка на территории Выборга, здесь жили карелы.

Давайте узнаем, что же археологи могут обнаружить. Самыми многочисленными находками являются изделия из глины – керамика. Это могут быть горшки, светильники, части черепицы или архитектурные детали. Их анализ позволяет определить изменения в культуре и торговых связях людей.

По типу украшения керамических изделий учёные формируют археологические культуры. Например, в Восточной Европе существовала культура шнуровой керамики. На ещё влажной глине льняными и пеньковыми верёвками оставляли отпечатки и таким образом украшали керамические предметы.

Ещё один самый распространённый в археологии материал – это стекло. Из него делали украшения и посуду. Чаще всего на территории России находят бусины неправильной формы, изготовленные из грязно-зелёного стекла. С 11 века на Руси появилась стеклянная посуда. А к концу 12 века сосуды стали украшать разноцветным стеклом.

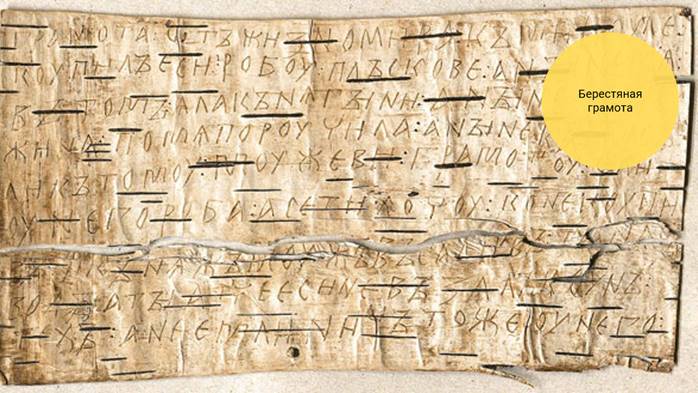

Важными для историков являются находки писем и документов, написанных на берёзовой коре. Как правило, берестяные грамоты датируются одиннадцатым – пятнадцатым веком.

Записи делались на специально обработанной коре берёзы с помощью острой палочки, сделанной из кости или металла.

В большинстве своём берестяные грамоты – это письма людей. В них говорится о хозяйственных и бытовых делах, зачастую содержаться различные поручения.

Долгое время считалось, что в Древней Руси грамотными были только представители высших сословий. Но археологические находки это опровергли. Было обнаружено множество грамот, написанных людьми из низших сословий.

Берестяные грамоты представляют интерес и для филологов, которые могут проследить как менялся алфавит и язык.

В познакомились только с малой частью археологических находок на территории России. Больше информации вы можете найти самостоятельно.

Давайте подведём итоги:

Основной способ обнаружения и изучения археологических памятников – раскопки.

Большой интерес для историков представляют древние городища и курганы.

Археологические находки помогают восстановить внешний облик людей, живших много лет назад, узнать об их культуре и быте.

Рассказ о раскопках в россии

Сегодня, в День археолога, мы предлагаем вспомнить о первых русских открытиях в этой области. Богатейшая доисторическая и древняя история земель, постепенно входивших в состав Российской империи, не могла не оставить после себя множества материальных памятников. Скифские и греческие — в Причерноморье и Крыму, варяжские и древнерусские — на Смоленщине и в Белоруссии, палеолитические — в Черноземье и Приазовье… Но до тех пор, пока археология в России не оформилась как серьёзная наука, она фактически сводилась к кладоискательству и раскопкам курганов. Ведь именно курганы, возвышающиеся над местностью, неизменно влекли к себе взгляды путешествующих, а рассказы о сказочных кладах, вынутых из-под земли, заставляли пускаться в путь охотников за сокровищами, которые очень быстро сообразили, что лучший результат приносит охота на древние могилы. И лишь в последней трети XIX века археология начала приобретать те черты, которые присущи ей теперь, и занялась поисками древностей не ради богатства, а ради восстановления истории российских земель. Тем не менее в дореволюционной России совершено достаточное число археологических открытий, оказавших серьёзное влияние на мировую историческую науку. О пяти из них и рассказывает сегодня «Историк».

1. Мельгуновский клад

Место обнаружения: близ крепости Святой Елисаветы, Херсонская губерния

Дата обнаружения: 1763 год

Кто обнаружил: главнокомандующий Новосербским корпусом генерал-поручик Алексей Мельгунов

Находку Мельгуновского клада и исследование Мельгуновского (Литого) кургана можно считать не просто одним из самых значимых открытий в дореволюционной археологии России, но и фактически первыми научно-организованными раскопками в нашей стране. Соревноваться с ними в давности могут разве что находки костей мамонтов в окрестностях Воронежа (см. ниже «Костёнковские стоянки»), однако там серьёзной научной работы не велось вплоть до последней трети XIX века. А Литой курган был вскрыт, исследован и описан в 1763 году хоть и под руководством совершенно военного человека — главнокомандующего Новосербским корпусом Алексея Мельгунова, но по всем тогдашним правилам археологической науки.

Примечательна сама фигура Алексея Мельгунова, которого с достаточным основанием можно считать основоположником если не всей российской, то как минимум южнорусской полевой археологии. Выпускник кадетского корпуса, сделавший блестящую военную карьеру, он во время дворцового переворота 1762 года остался верен императору Павлу, за что попал в опалу у Екатерины II, впрочем, краткую. Быстро поняв, что Мельгунов верен прежде всего России и лишь потом её императору, Екатерина Великая нашла ему применение, отправив командовать войсками в Новую Сербию — военно-административную единицу Российской империи в северо-западной части Запорожья. Сюда с 1751 года переселялись выходцы из Сербии, Молдавии, Черногории, Валахии, Македонии и других балканских регионов. Назначение генерал-поручика совпало с большим расследованием злоупотреблений в Новой Сербии, и пост стал фактически его проверкой на верность, которую он выдержал с честью.

При этом Алексей Мельгунов был не только блестящим военным, а ещё и весьма образованным человеком: инициатор издания первого частного еженедельника в России, завзятый театрал, любитель истории. Прослышав о якобы наполненных золотом курганах в окрестностях крепости Святой Елисаветы, он взялся за раскопки одного из самых крупных — Литого. По одним данным, делал он это на свой страх и риск, желая добыть лишнее подтверждение верности трону (что более вероятно), по другим, получил на то специальное указание от Екатерины II (что менее вероятно). Однако результат превзошёл все самые смелые ожидания. Генералу Мельгунову удалось найти захоронение одного из скифских царей — во времена, когда и само слово «скифы» было, скорее, легендой.

Литой курган стал первым памятником скифской археологической культуры, исследованным на территории Восточной Европы. Самая яркая находка Мельгуновского клада — меч-акинак с золотой обкладкой ножен, украшенной изображениями держащих луки со стрелами фантастических существ в смешанном урарто-скифском стиле. Это монстры с туловищем то быка, то хищника, с хвостом в виде скорпиона, с головой то барана, то льва, то человека, то орла и с крыльями в виде рыбы со звериной головой. Кроме того, в том же кургане были найдены золотая диадема, золотые пластинки с изображениями обезьян и ибисов, 17 массивных фигурок птиц с распущенными крыльями, бронзовая застёжка с головками львов на концах и серебряные ножки от трона урартской работы. По мнению учёных, курган насыпали над местом, где был погребён богатый воин-вождь, который мог участвовать в скифских походах в Переднюю Азию.

Увы, несмотря на всю научность подхода экспедиции Алексея Мельгунова, никаких подробных описаний самого кургана не сохранилось. Видимо, исследователи просто не придали этому значения. До наших дней дошли только сведения о том, что курган имел высоту в 10,5 м, а все основные находки сделаны в его западной части на глубине почти два метра в камере, обложенной каменными плитами. Сам же Мельгуновский клад организатор экспедиции преподнёс императрице, которая отправила его в Кунсткамеру. Оттуда позднее он попал в Эрмитаж, где и экспонируется по сей день.

2. Старо-Рязанский клад, или Рязанские бармы

Место обнаружения: село Старая Рязань

Дата обнаружения: 6 июня 1822 года

Кто обнаружил: крестьяне Устин Ефимов, Моисей Ефимов и Яков Петров

Первый из так называемых старорязанских кладов, которые и по сей день продолжают находить в самом старинном русском городе и его ближайших окрестностях, оказался и самым богатым. Отряжённые на ремонт дороги вблизи городских валов крестьяне Ефимовы и Петров из села Старая Рязань почти два века назад нашли драгоценности общим весом около двух фунтов, то есть порядка 2,5 кг, и всего два предмета из найденных — яшмовые крестики — не были сделаны из золота. Все остальные предметы оказались золотыми или на золотой основе: тяжёлые княжеские бармы (широкое оплечье сложной составной формы, часть парадного одеяния), браслеты, наручи, перстни, нашивавшиеся на одежду украшения-бляшки, подвески-образки, нательные кресты… Всего в первом старорязанском кладе насчитывалось 45 предметов, которые шестью веками ранее сложили в кожаную суму (её остатки крестьяне тоже обнаружили) и зарыли у стен тогдашнего Спасского собора. Судя по всему, сделали это приближённые последнего рязанского князя того времени — Игоря Юрьевича — перед падением Рязани под натиском войска хана Батыя.

Уникальные находки крестьяне не стали утаивать, а отдали своему хозяину — помещику Шестакову, незадолго до того получившему дворянство за гражданскую службу. Тот передал клад рязанскому губернатору князю Алексею Лобанову-Ростовскому, который, в свою очередь, передал небывалую древность состоявшему в свите императора «для особых поручений» генерал-адъютанту Александру Балашову, являвшемуся в то время генерал-губернатором Рязанского округа (включавшего Воронежскую, Орловскую, Рязанскую, Тамбовскую и Тульскую губернии). Тот, будучи просвещённым человеком и особой, приближённой к императору Александру I, лично сообщил о находке самодержцу. А Александр распорядился отправить золотые украшения на хранение в коллекцию Эрмитажа, нашедшим же их крестьянам — выплатить колоссальную по тем временам сумму в 10 000 рублей.

Сегодня все эти находки можно увидеть в Оружейной палате Московского Кремля. Самые ценные из них — бармы, которые долгое время считались сделанными в Киеве или даже в Византии и оттуда были привезены в Рязань. Хотя позднее исследования доказали, что уникальные бармы изготовлены в Рязани в нач. XII века. Сделанные в технике перегородчатой эмали и скани святые в центре барм — это мученики-страстотерпцы святые благоверные князья Борис и Глеб, традиционно почитаемые как покровители Рязани.

3. Большая Близница

Место обнаружения: деревня Стеблиевская, Таманский полуостров

Дата обнаружения: 1864 год

Кто обнаружил: археологи Иван Забелин и Александр Люценко

О том, что на территории бывшей древнегреческой колонии Фанагория можно найти уникальные древности, было известно как минимум с первой четверти XIX века — с тех пор, как русские солдаты раскопали один из курганов. Но до 1860-х годов раскопки там велись бессистемно, а то и варварски. И лишь после того, как в 1859 году младшим членом Императорской археологической комиссии стал знаменитый к тому времени историк Иван Забелин, которому и поручили раскопки скифских курганов в Екатеринославской губернии и на Таманском полуострове, курганы начали не разворовывать, а исследовать. И одним из первых крупных открытий стал курган Большая Близница, вскрытый в 1864 году. В этой работе Ивану Забелину помогал другой знаменитый археолог того времени — Александр Люценко, уже успевший сменить карьеру военного путейца и звание полковника на пост директора Керченского музея древностей и прославившийся открытием Александропольского кургана (он же Луговая могила), явившего миру скифские древности.

Курган высотой 15 м и длиной окружности 340 м оказался местом нескольких погребений второй пол. IV века до н.э. Все похороненные в Большой Близнице — а это как минимум три женщины и один мужчина, — как постепенно выяснили учёные, скорее всего, являлись представителями одной и той же жреческой фамилии, имевшей отношение к знати Боспорского царства. По национальности погребённые были синдами — представителями одного из меотских племён, обитавших на Тамани и в Северном Причерноморье с нач. первого тысячелетия до н.э. и как раз к нач. IV века до н.э. почти полностью эллинизировавшихся. Самым богатым оказалось одно из женских захоронений, где в резном деревянном саркофаге покоилась жрица Деметры (богини плодородия и земледелия), одежду которой украшали две тысячи рельефных золотых бляшек. В другом саркофаге покоился воин с дорогим вооружением и доспехами, а потолок третьего склепа был покрыт многоцветной росписью: на нём была изображена голова Деметры.

После Ивана Забелина и Александра Люценко, которые провели первые раскопки Большой Близницы в 1864 году, и самого Люценко, работавшего здесь позднее, в 1865–1868 годах, в 1883 году исследования продолжил Степан Веребрюсов, а в 1884 и 1885 годах — Фёдор Гросс. Все артефакты, которые только можно было извлечь из кургана, извлекли и отправили в Государственный Эрмитаж, где многие из них и сейчас можно увидеть в экспозиции. А остатки кургана под воздействием дождей и ветра постепенно расплылись, и сегодня мало кто сможет опознать в загадочных валах на Тамани место одного из самых значительных археологических открытий дореволюционной России.

4. Гнёздовские курганы

Место обнаружения: село Гнёздово Смоленской губернии

Дата обнаружения: 1867 год

Кто обнаружил: дорожные рабочие

История открытия Гнёздовских курганов-могильников и городища во многом напоминает историю открытия старорязанских кладов. Здесь тоже всё начиналось с дорожных работ по прокладке Орловско-Витебской железной дороги. Правда, первый клад, найденный дорожными рабочими под селом Гнёздовом в 1867 году, был не золотым, а серебряным, зато относился к временам более ранним. Уже через несколько лет археологи выяснили, что поднятые из земли серебряные украшения явно принадлежат варяжским, то есть клад датируется X веком.

Через три года так же случайно нашли ещё два клада, и лишь в 1874 году Гнёздовскими курганами всерьёз заинтересовались учёные-археологи. Первым в соответствии с научным подходом к делу раскопал четырнадцать курганов член-корреспондент Московского (позднее — Императорского) археологического общества Михаил Кусцинский, посвятивший всю свою жизнь исследованиям истории Витебщины и Смоленщины. Фактически именно он первым установил, что случайные находки рабочих — всего лишь часть колоссальных залежей артефактов, в буквальном смысле похороненных в земле вместе со своими прежними хозяевами. Гнёздовские курганы оказались огромным некрополем.

Сделанные Михаилом Кусцинским находки, неоспоримо свидетельствовавшие о присутствии в окрестностях будущего Смоленска представителей скандинавской культуры, привлекли к Гнёздову внимание других археологов. Впервые археологическую экспедицию к Гнёздовским курганам организовал и возглавил в 1881 году Владимир Сизов — учёный, первым установивший славянскую могильную культуру, которая оказалась чрезвычайно схожей со скандинавской. Он руководил исследованиями в этом районе вплоть до 1901 года, а найденные его экспедициями артефакты пополняли фонды Исторического музея в Москве. Именно Владимир Сизов первым из коллег-археологов сделал выводы об этнической принадлежности Гнёздова в IX–XI веках, его хронологии и той роли, которое это городище сыграло в истории Древней Руси.

В дальнейшем в исследованиях Гнёздовских курганных полей отметились практически все крупные российские и советские археологи ХХ века, начиная с Василия Городцова и заканчивая Даниилом Авдусиным. Последние двадцать лет раскопками в Гнёздове занимается совместная экспедиция МГУ и Государственного исторического музея. Само же место раскопок с 2011 года превратилось в Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнёздово». Все открытия, сделанные за полтора века исследований тут, неоспоримо доказывают, что в X — нач. XI века в Гнёздове располагался большой по тем временам древнерусский раннегородской центр, тесно связанный своей историей с путём «из варяг в греки».

5. Костёнковские стоянки

Место обнаружения: село Костёнки Воронежской губернии

Дата обнаружения: 28 июня 1879 года

Кто обнаружил: русский зоолог, антрополог и этнограф Иван Поляков

Впервые о том, что в окрестностях города Костёнска — будущего села Костёнки — под Воронежем можно обнаружить редкостные древности, заговорили ещё в 1696 году, когда об исполинских костях прослышал император Пётр I, прибывший на Дон строить первые корабли русского флота. По слухам, и само название города происходило от того, что на том месте всё время находили гигантские кости неведомых зверей. Семь лет спустя о том, что «в местности, в которой мы были, к великому удивлению нашему, нашли мы много слоновых зубов, из которых я сохранил один у себя, ради любопытства, но не могу понять, каким образом зубы эти могли попасть сюда», написал в своих записках «Путешествие через Московию в Персию и Индию» голландец Корнелис де Брюйн, сопровождавший Петра Алексеевича в том путешествии. Сам русский царь, как писал де Брюйн, «рассказывал нам, что Александр Великий, проходя этой рекой, как уверяют некоторые историки, доходил до небольшого городка Костенка, находящегося верстах в восьми отсюда, и что очень могло быть, что в то самое время пало тут несколько слонов, остатки которых и находятся здесь еще и поныне». Однако действительность оказалась куда более интересной, чем самые смелые догадки царя-реформатора, который потребовал искать под Воронежем «великих костей как человеческих, так и слоновых и всяких других необыкновенных».

Первым серьёзные научные изыскания под бывшим городом Костёнском, ставшим к тому времени селом Костёнки, провёл замечательный русский учёный Иван Поляков. Сын казака и бурятки, выучившийся грамоте у казачьего урядника и сдавший экзамены за гимназию экстерном, он окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и прославился многими научными работами. При этом наибольшую славу ему принесло открытие палеолитической стоянки, носящей сегодня имя «Костёнки-1». Причём успех способствовал ему с самого начала исследований: буквально из первого же заложенного шурфа извлекли кремнёвые орудия труда, наконечники копий и другие предметы, неоспоримо свидетельствовавшие, что на этом месте десятки тыс. лет назад жили люди. Именно они и собрали под Костёнками то множество костей мамонтов, которое Пётр I считал останками слонов Александра Великого.

Периодически исследования в Костёнках велись всю последнюю треть XIX века и в нач. ХХ, но всерьёз за раскопки в этих местах взялись только после 1920-х. К настоящему времени в Костёнках вскрыто свыше 60 стоянок, которые учёные относят к верхнему палеолиту — от 37 до 18 тыс. лет назад. Вся территория исследований, а это около 10 кв. км, взята под охрану, и на ней организован Государственный археологический музей-заповедник «Костёнки».