«Русский народный костюм». Познавательная беседа с детьми старшего дошкольного возраста

Нина Мейлун

«Русский народный костюм». Познавательная беседа с детьми старшего дошкольного возраста

воспитатель группы № 12

Мейлун Нина Викентьевна

МБДОУ ЦРР № 25 «ПЧЕЛКА» г. Смоленск 2014г.

• Дать представление о народном костюме как элементе традиционной культуры русского народа (Об истории создания и назначении отдельных единиц костюма, способах кроя,орнаменте и отделке);

• Развивать эстетическое восприятие;

• Воспитывать патриотические чувства и интерес к истории России.

Структура беседы:

• Рассказ воспитателя по теме;

• Дидактическая игра «Собери костюм»;

• Викторина «Русский костюм».

Рассказ воспитателя по теме:

Народный костюм

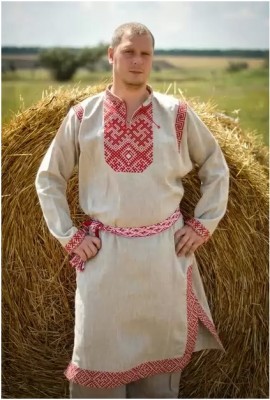

Рубаха

— часть русского традиционного костюма.

Косоворотка

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту.

Мужские рубахи:

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи:

В отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась «стан». Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, древо Жизни, растительные узоры соответствовали различным языческим божествам. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

Детские рубахи:

Первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, для девочки рубаха матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково: полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понева для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Головные уборы:

Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Сарафан:

Русский сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду. Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т. д., привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

В русских деревнях сарафан играл особую роль, по нему можно было узнать о социальном статусе женщины (замужем ли, есть ли дети) и о настроении (были костюмы для праздника и для кручины). Позднее, с приходом к власти Петра I изменился облик богатого русского сословия. Традиционный русский сарафан теперь считался одеждой простолюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом

правления Екатерины II.

Кокошник:

Сороку назвали так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы.

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором.

Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.

Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:

• прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;

• преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;

• использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мех

• Рассматривание иллюстраций элементов русского народного костюма:

южнорусский поневный комплекс;

северорусский сарафанный комплекс;

(рубахи; поневы; головные уборы; обувь; верхняя одежда).

Дидактическая игра «Собери костюм»:

Цель: учить детей узнавать элементы русского народного костюма на таблицах и карточках игры;

Развивать наблюдательность, находчивость; эстетическое восприятие ; интерес к русской истории;

Обогащать словарь: сарафан, понева, кокошник, сорока,лапти, сапоги, онучи, душегрея, епанечка и. др

Викторина «Русский костюм»:

• Из чего состоял женский костюм на Руси? (сарафан, рубаха, кокошник или сорока, лента, лапти или сапоги);

• Что носили на Руси мужчины? (рубаха, порты, картуз, лапти или сапоги);

• Что надевали поверх рубахи в холодную погоду? (Кафтан, жилет, полушубок или шубу);

• Из чего делали пеленки для новорожденных? (Из одежды родителей т. к. считалось что она защитит от злых духов);

• В каком возрасте ребенку шили рубаху из нового холста? (3 года);

• Какие узоры использовались для украшения одежды на Руси (растительные, геометрические, символы солнца, оберегающие);

• Для чего шили рубахи – долгорукавки? (Для праздника);

• Можно ли было отличить богатого человека от бедного по одежде? (Только по качеству ткани и украшениям).

Литература:

Ф. М. Пармон Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества. Москва Ленпромбытиздат 1994 год.

Что вы знаете о русском сарафане?

Необычная история появления

Сарафан является национальным русским костюмом, который известен еще с 1376 года. Изначально платья подобного рода пользовались большой популярностью среди мужчин, однако со временем сарафан перекочевал в женский гардероб.

Такую одежду считали универсальной и ее могли носить абсолютно все слои населения, начиная от простых крестьян и заканчивая самыми зажиточными слоями общества. Чисто женским предметом гардероба сарафан стал приблизительно в середине 17 века.

Согласно некоторым источникам, сарафан был завезен на Русь из других стран, а трактование этого слова до сих пор не до конца ясны. В переводе с других языков «сарафан» означает «парадную одежду» или «одетый полностью». Причем именно сарафан ассоциируется у многих с чисто русской народной одеждой.

Русский народный сарафан появился примерно после 1300-х годов. Именно тогда это была мужская одежда, которая представляла собой достаточно узкое, длинное и распашное льняное одеяние. Очень долгое время практически ничего не изменялось. Первые упоминания о том, что русский народный сарафан стала носить не только мужская, но и женская половина населения, появились в 17-ом столетии.

Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками (прямые, ластовицы). Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами –малорасчленённым компактным объёмом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Когда женщина шла, костюм её сохранял свою особенность – плавную текучесть линий. К характерным чертам также можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких одеваемых одна поверх другой одежд.

Русская народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, обрядовая), по ней можно было судить о возрасте, семейном положении. Как правило, при этом менялся не покрой и вид одежды, а ее цвет, количество декора (вышитых и вытканных узоров).

Русская народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, обрядовая), по ней можно было судить о возрасте, семейном положении. Как правило, при этом менялся не покрой и вид одежды, а ее цвет, количество декора (вышитых и вытканных узоров).

Пример.1″Праздничный сарафан богатой семьи» Пример.2″Повседневный сарафан обычной «

Трансформация одеяний под грузом современности.

Русский сарафан стал запрещен к ношению, как и некоторые другие элементы, которые в совокупности создавали неповторимый народный костюм, Петром І. В то время правитель решил, что наряд «по моде» должен быть больше европейский, чем традиционный. Национальные сарафаны, пальто, шубки и кокошники, которые покрывала вышивка и узоры, стали заменять на европейские одеяния.

При этом, по указу Петра, было не только запрещено носить русский костюм. Также был запрет на продажу вещей, которые несли в себе русский характер: высокие юбки, сарафаны, пальто, жакеты и полушубки. Тем, кто ослушался, вменялось наказание в виде штрафов. Из-за этого традиционный костюм стал все меньше использоваться в народе. В основном это льняное одеяние осталось в обороте у бедных слоев населения, которые и донесли традиции до наших времен.

Непосредственно образовательная деятельность на тему: «Поговорим о сарафане»

Оборудование: сарафаны для девочек из ситца, шелка и шерсти; сарафан из шерсти для воспитателя; цветные рубашки для мальчиков; грамзапись, сундук, матрешка, красивая коробка с бусами.

1. Дети сидят в русской избе на скамеечках. Девочки в сарафанах, мальчики в цветных рубашках

Воспитатель тоже сидит на скамеечке в шерстяном сарафане.

— Дети, кто такой портной?

— Портной – это человек, который шьет одежду.

— Я вам сейчас расскажу, почему его так называют.

В старину, давным-давно, когда еще не было ни вас на свете, ни ваших мам и пап, ни ваших бабушек и дедушек, а жили ваших бабушек и дедушек родители.

В Древней Руси в старину люди в каждой семье шили себе сами одежду. В бедных семьях шила сама хозяйка, а в более богатых семьях шили одежду служанки. Служанки шили одежду, готовили кушать, стирали одежду.

В наши дни, т. е. сейчас говорят в народе так:

швея или портниха сшила сарафан или блузку, рубашку или брюки.

А в старину всю одежду – и сарафаны, и головные уборы, и верхнюю одежду называли порты. Слово «платье» появилось позже на Руси. Апортами (в народе говорят – портками) стали называть часть мужской одежды – брюки.

До наших дней повседневной одежды простых людей не сохранилось: ее донашивали, перешивали и латали.

В музеях сохранилась одежда только богатых людей. Эта одежда шилась из дорогой ткани, ее редко надевали и передавали по наследству.

У мужчин и женщин основной частью одежды была рубаха и сорочка.

— Дети, как вы думаете, кто носил рубахи?

— А кто носил сорочки?

А потом ручками похлопаем,

И разговор про сарафан поведем.

3. Сарафан – это высокая юбка с лямками.

— Дети, какая юбка в сарафане?

— На чем держится эта юбка?

— На широких полосках, на лямках.

В те дни, когда работали женщины носили сарафаны из грубого полотна с простым узором. До наших дней сохранилось полотенце из такой ткани.

— Дети, а в праздники носили сарафаны из цветного, красочного ситца; из тонкого, легкого шелка, из красивого атласа, из тяжелого, блестящего бархата и парчи.

— Наши с вами сарафаны сшиты из цветного ситца, из легкого шелка и шерсти.

— У Ани, Иры Саши сарафаны сшиты из цветного ситца, из легкого шелка сарафаны у Насти и Гали.

— А у Светы, Марии сарафаны сшиты из плотной ткани, которая называется шерстяной тканью.

— А вот эта ткань – атлас. Это красивая, блестящая, праздничная ткань.

— Эта ткань бархат. Тоже красивая мягкая блестящая, праздничная ткань.

— Эта ткань (лоскутик) парча.

Из нее шили сарафаны богатым людям. Сейчас из парчи тоже шьют праздничную одежду, церковное одеяние.

4. В гости к нам пришла матрешка. Она принесла вам подарки, но прежде, чем подарить вам, матрешка желает задать вам несколько вопросов.

Сарафаны на Руси сохранили свое величие. Много-много лет шьют и взрослым, и детям.

— Дети, когда надевают сарафаны?

— Летом, когда жарко на улице, когда народные гулянья – праздники;

Когда выступают артисты – поет хор русские народные песни, когда водят хороводы.

— Из какой ткани шили и до сих пор шьют сарафаны?

— Из цветного ситца, из легкого шелка, из блестящего атласа, из шерстяной ткани, из красивого бархата и парчи.

— Молодцы, ребята. А сейчас отгадайте мою загадку о красавице-дереве, которое носит сарафан.

Русская красавица стоит на поляне.

В зеленой кофточке, в белом сарафане. (березка)

— Дети, вы мне очень понравились: вы узнали много о сарафанах и тканях и я хочу в знак нашей дружбы подарить вам украшения – бусы и пригласить вас вместе со мной под музыку поплясать. Вы теперь мои сестренки-матрешки.

Дети пляшут под музыку о сарафане и по окончании пляски кланяются гостям.

Конспект НОД по познавательному развитию «Знакомство с русским народным сарафаном» в средней группе

Ольга Тюменцева

Конспект НОД по познавательному развитию «Знакомство с русским народным сарафаном» в средней группе

— познавательное развитие;

-социально-коммуникативное развитие;

-физическое развитие;

— речевое развитие;

-художественно-эстетическое развитие.

Интеграция видов деятельности: коммуникативная, двигательная, игровая, продуктивная, музыкально-художественная.

Вид занятия: интегрированное.

Формы образовательной деятельности: беседа; рассматривание; просмотр презентации; слушание; изготовление продуктов детского творчества; русские народные игры.

Цель: познакомить детей с русским народным сарафаном.

— познакомить детей с историей русской одежды, особенностями внешнего вида русского народного сарафана;

-продолжать знакомить с орнаментами в русском народном сарафане, формировать умение различать декоративные элементы русского орнамента;

-помочь понять символику цвета и расположение орнамента в русском народном сарафане;

— упражнять в технике работы с кистью кончиком ворса;

-продолжать знакомить детей с жилищем русского человека – избой, её устройством и особенностями проживания; предметами народного быта и их назначением;

-продолжать знакомить с русскими народными играми, пословицами, поговорками, потешками;

Развивающие:

— развивать познавательную активность и любознательность детей через ознакомление с бытом и традициями русских людей;

-активизировать словарь детей: изба, горница, печка, самовар, ложка, сундук, орнамент;обогатить словарь детей новыми словами: сарафан, сорочка, кокошник, лапти;

-активизировать и обогащать словарный запас народными пословицами, поговорками, загадками; развивать интерес к русскому фольклору;

— развивать у детей желание рисовать узор, располагая его ритмично, красиво сочетать цвета, размещать узор на предложенной форме, развивать зрительное внимание, учить прорисовывать узор;

— развивать художественно-творческие способности детей, эстетический вкус.

-воспитывать чувство патриотизма, любовь к своей Родине, уважение к истории русского народа и его традициям;

Планируемый результат: знакомство с русским народным сарафаном; закрепление знаний детей о жизни русского народа, предметах домашнего обихода; активизация и обогащение словаря детей; развитие музыкального слуха и художественно-творческих способностей детей.

Подготовительная работа: знакомство с предметами русского быта, обычаями и традициями; чтение русских народных сказок, потешек, пословиц, поговорок; разгадывание загадок; слушание русской народной музыки; организация и проведение русских народных игр;рассматривание иллюстраций на тему: «Как жили на Руси».

Оборудование: проектор, ноутбук, экран,презентация «Русский народный сарафан», письмо, сундук, имитация русской избы: макет русской печки, самовар, стол, деревянные ложки, русский сарафан, кокошник, рубаха, лапти, картинки с изображением русской печки, самовара, ложек,сундука, русского сарафана, шаблоны изображения сарафана, кисти, гуашь, салфетки, образцы узоров вышивки сарафанов, непроливайки, аудиозаписи с русскими народными мелодиями, обруч с цветными лентами.

Ход занятия

Собрались все дети в круг,

Я твой друг и ты мой друг.

Крепко за руки возьмемся

И друг другу улыбнемся!

Я улыбнусь вам, а вы улыбнетесь друг другу и нашим гостям, чтобы у нас у всех было хорошее настроение весь день.

(Дети заходят в группу, здороваются с гостями.)

2. Проблемная ситуация (или мотивация) и постановка и принятие детьми цели занятия

1. Сюрпризный момент.

Воспитатель: Ребята! К нам в детский сад пришло письмо от Маши, из мультфильма «Маша и Медведь». Давайте его прочитаем.

Здравствуйте, дорогие ребята!

Хочу попросить у вас помощи.

У мишки в кладовке я нашла интересные и загадочные картинки с изображением предметов, помогите мне узнать как они называются и каково их назначение?

Ну что, ребята, поможем Маше разузнать что это за вещи? Для этого я вам предлагаю отправиться в гости в русскую избу. Но чтобы туда попасть, нам нужно закрыть глаза, покружиться вокруг себя и произнести волшебные слова.

1,2,3 покружись и в русской избе окажись. Готовы? Отправляемся!

(Дети кружатся вокруг себя и произносят

Воспитатель: Здравствуйте, гости дорогие! Гость на порог — хозяину радость.

И я вас приглашаю в русскую народную избу.

–Ребята, а что такое изба (дом)

-Из чего она была построена (из бревен)

Правильно, дома были построены из бревен. В избе была одна комната.

-Как она называлась (горница)

-Ребята, а что было самым главным русской избе (Печь)

-Ребята, а я знаю пословицу о печке.

Печь натопи и спокойно спи.

-Ребята, я хочу загадать вам загадку.

Всех гостей мы позовем,

Всех мы чаем напоим.

Сверху дым и снизу пар,

Вот он русский (самовар.)

-Ребята, а из чего в старину делали самовар (из железа,серебра)

-Чем согревали самовар (шишками,щепками)

-Ребята, а я знаю потешку о самоваре?

-Хлебом, солью всех встречаем,

Самовар на тол несем,

Мы за чаем не скучаем,

Говорим о том о сем.

-Молодцы ребята, а теперь послушайте еще одну загадку.

За обедом суп едят,

К вечеру «заговорят»

Поиграй и ты немножко

На красивых ярких ….(ложках.)

-Какие были ложки (большие и маленькие)

-Из чего их делали (из дерева осины и березы)

-А ложками можно было только есть (играть)

4. «Открытие» детьми новых знаний, способа действий

-Ребята, а я для вас приготовила еще одну загадку.

В комнате у бабушки

Словно барин он стоит,

И под крышкой тяжеленой

Много нужного хранит.

Там одежда, сладости

Куча ценного добра

Для ребячей радости

Достают из (сундука)

-Ребята, а вам интересно узнать, что в сундуке? (воспитатель открывает сундук,достает и одевает сарафан)

-Ребята это сарафан-длинная одежда без рукавов. Его одевают поверх белой рубашки, которая называется сорочка. Давайте повторим-сорочка. На голову русские красавицы одевали кокошники они были разной формы, украшали их разными узорами.

На ноги одевали лапти, их плели из соломы, коры деревьев липы и березы

Сарафаны носили как каждый день, так и в праздники. Украшали сарафаны вышивкой, лентами, цветными полосками.

Шили сарафаны из разных тканей,и каждый цвет что то означал:

Зеленый – цвет жизни и растительности. Их одевали на рождение детей и празднование хорошего урожая.

Желтый, оранжевый – цвет пшеницы и солнца. В желтых сарафанах водили хороводы после посевов.

Синий– цвет неба и воды.

Белый –честность, преданность.

— В старину наши люди украшали сарафаны разнообразными узорами, узоры, повторяющиеся много раз называют орнамент. На сарафане орнамент располагался на подоле и в центре.

Каждый элемент узора тоже несет свое значение:

Квадрат, ромб – поле, с точками – поле с пшеницей

5. Самостоятельное применение нового на практике,

либо актуализация уже имеющихся знаний, представлений, (выполнение работы)

— Ребята, давайте сейчас и мы станем русскими мастерами и украсим сарафаны красивым орнаментом.

Но прежде, чем начать, я предлагаю вам подготовить наши руки к работе.

Вышивает, шьет иголка,

(Левая ладошка раскрыта, в правой руке

Пальцу больно, пальцу колко,

(Иголка «шьет» и задевает кончик указательного пальца на левой руке.)

А наперсток в тот же миг

(Дети делают правой рукой движение как будто надевают на указательный палец левой руки наперсток.)

К девочке на пальчик прыг!

А колоться ты не смей!

Возьмите себе по сарафану и присаживайтесь на свои места.

Ребята мы сегодня с вами будем вышивать узор на сарафане но не иголкой, а кисточкой. А как это сделать, я вас сейчас научу.

Воспитатель: Напоминание с чего начинаем работу.

(держим кисть в правой руке, рисуем концом кисти, меняя краску хорошо промываем кисть и вытираем салфеткой). Ребята в своей вышивке мы будем использовать яркие цвета красок. Назовите пожалуйста какие это цвета?

Воспитатель: Чтобы узор получился красивым его нужно выполнять аккуратно.

Давайте рассмотрим какой узор можно вышить на сарафане. (рассматривание образцов)

Сначала мы вышиваем узор на полосе спереди

(волнистая линия или небольшие прямые линии)

Затем будем украшать подол нашего сарафана,

в полосе можно нарисовать цветы или точки. По желанию можете добавить еще один орнамент.

(Дети выполняют работу под русскую народную музыку. В процессе выполнения работы воспитатель следит за последовательностью выполнения работы.)

-Молодцы, ребята. Какие замечательные сарафаны у вас получились.

А вы знаете, что раньше, девушки одевали свои самые красивые сарафаны и отправлялись на праздники. Вот и сейчас, я вам предлагаю отдохнуть и отправиться на праздник.

(Проводится русская народная игра «Карусель»)

А потом, потом, потом

Все бегом, бегом, бегом

Тише, тише не спешите

Вот и кончилась игра.

(игра повторяется, дети идут в другую сторону)

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Итог занятия. Систематизация знаний.

-Ну что, ребята, а теперь нам пора возвращаться в детский сад. Давайте произнесем волшебные слова 1,2,3 покружись и в детском саду окажись.

Воспитатель: Ребята, вы вернулись? Понравилось вам в гостях? А задание Машино не забыли? Сейчас проверим, как вы с этим справились.

Воспитатель: Ребятки расскажите мне, куда вы сегодня ходили в гости?

Встретили вы там эти предметы?

Как они называются и для чего предназначены?

А что ещё нового вы сегодня узнали?

Молодцы ребята, мне тоже очень понравилось наше путешествие в прошлое. Вы такие молодцы, отвечали на все вопросы, играли в народные игры, украшали сарафаны. А еще помогли Маше.

А теперь, давайте попрощаемся с нашими гостями.

(Дети прощаются с гостями.)

Прикреплённые файлы:

Конспект НОД «Путешествие по русским народным сказкам» Программное содержание: 1. Продолжать знакомить детей с понятием «устное народное творчество». 2. Уточнить и обогатить знания детей о русских.

Конспект игрового занятия «Путешествие по русским народным сказкам» Путешествие по русским народным сказкам Возраст:6-7 лет. Форма проведения: образовательное событие. Вид детской деятельности: игровая.

Конспект занятия «Знакомство с мужским русским народным костюмом». (Занятие №1) Тип проекта: информационно-познавательный, долгосрочный Название проекта: «Русский народный костюм» Возраст детей: 5-6 лет Цель: познакомить.

Знакомство с мужским русским народным костюмом. Занятие №2 «Верхняя мужская одежда» Тип проекта: информационно-познавательный, долгосрочный Название проекта:«Русский народный костюм»Возраст детей: 5-6 летЦель:познакомить.