Детский час

для детей и родителей

Рассказ о русском языке

Русский язык занимает важное место в плеяде языков мира. Русский язык принадлежит к языковой системе родственных индоевропейских языков, которые по происхождению восходят к индоевропейскому праязыку. Он был в ходу у предков ряда народов, проживающих на бескрайних просторах Европы и Азии. По своей специфике (особенностям грамматики, фонетики и лексики), русский язык отличается от языков других языковых семей: тюркских, финно-угорских, китайско-тибетских и других.

Русский язык (язык русского народа) – разновидность восточнославянской ветки в рамках индоевропейской языковой семьи.

Русский язык – это официальный язык Российского государства. Есть Федеральный закон, принятый Государственной Думой и называемый так: «О государственном языке Российской Федерации». Этот закон направлен на обеспечение использования государственного языка Российской Федерации, защиту и развитие языковой культуры.

Все государственные акты, законы, постановления, протоколы, приказы (официальные документы) в России пишутся на русском языке.

Россия – это многонациональное государство. И именно русский язык является языком межнационального, межгосударственного общения. Он относится к семейству наиболее распространенных языков мира.

… С детских лет и до самой старости жизнь человека неразрывно связана с языком. Первые слоги «ма-ма», колыбельные, сказки, стихи – и вот уже знакомство с русским языком началось. Оно продолжается в школе, университете, и, собственно говоря, на протяжении всей нашей жизни. Посредством слова, чтения, речи мы узнаём о многом. О том, о чём никогда не знали и не видели. И не исключено, что не увидим никогда. Мы постигаем мир посредством слова. Рассказы учителей, беседы с мамой, хорошие книги, увлекательные кинофильмы, нужная информация с электронных носителей – и мир становится нам ближе. Вселенная открывает свои секреты.

Одно из главных богатств народа — его язык! Веками множатся и живут в слове вечные сокровища человеческой мысли и опыта. Язык не появился «вдруг» — это результат развития не одного тысячелетия.

Язык – это первейшее средство человеческого общения. Не менее существенно и то, что язык – это орудие мышления. «Человеческое мышление опирается на языковые средства».

Русский язык – один из сложнейших языков в мире. Он певуч и красив, нежен и лиричен. На нём написано множество великолепных произведений. Произведения пишутся литературным языком. Литературный язык — это высшая форма русского языка, это язык национальной культуры.

В русском языке огромное количество слов. Но чтобы написать хорошую литературную работу, недостаточно просто подобрать нужные слова. Чтобы было интересно, необходимо выполнить огромный объём работы. Все мы знаем нетленные шедевры – басни Ивана Андреевича Крылова. Прошло уже несколько веков после их опубликования. Но они до сих пор у всех слуху; а все потому, что басни Крылова — это великолепные законченные драматические произведения, а их язык – это абсолютно совершенный русский язык. Произведения Крылова полны удивительных фразеологических оборотов, метких выражений, тонких словосочетаний. Скорее всего, до конца оценить творения этого автора может только тот человек, для кого русский язык – родной. И, хотя работы Крылова переведены на многие языки мира, полностью ощутить тот «аромат», который источает язык басен Крылова, смогут те, кто владеет русским языком в совершенстве. Около двухсот строк черновых набросков было найдено к хорошо знакомой нам басне Крылова «Кукушка и петух», состоящей в чистовом варианте всего лишь из двадцати одной строки. Вот как тщательно великий баснописец обращался с русским словом, русским языком.

Представитель русского сентиментализма, Николай Михайлович Карамзин (1766-1825) в своё время верно подметил: «Истинное богатство языка состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оным. Богатый язык тот, в котором вы найдете слова не только для означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенков, большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. В языке, обогащенном умными авторами, в языке выработанном не может быть синонимов; всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка, сами размышляют, сами чувствуют, а не попугаями других бывают».

О русском языке писал и рассуждал видный педагог, критик и литературовед Алексей Федорович Мерзляков. Он был преподавателем словесного отделения в Московском университете. Был педагогом А.С. Грибоедова. Лекции Алексея Федоровича пользовались неизменным успехом у студентов. Мерзляков высоко ценил русскую литературу ХVIII века, придавал большое значение поэзии Ломоносова и Державина, занимался изучением русского языка. Он писал: «Заслуги Ломоносова языку и Литературе бессмертны.- В его сочинениях с сладостным изумлением заметили россияне в первый раз богатство, пышность, великолепие языка своего… Все нашли новый язык, новые слова, новые звуки; чувствовали, что они родные, и дивились, почему они прежде их не знали».

За чистоту, за утверждение русского языка боролся лицейский друг Пушкина, видный участник декабристского движения Вильгельм Карлович Кюхельбекер. В публицистической статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824), вызвавшей огромный резонанс в обществе, Кюхельбекер писал: «Да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной. Летописи, песни и сказания народные – лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности».

Русский язык, соединивший предков и потомков, объединивший нацию, меняющийся во времени, ни на миг не прерывавший свою историю, стал одним из самых совершенных и полновесных языков мира. Выдающийся французский писатель Проспер Мериме подчёркивал: «…французский язык,подкрепленный греческим и латинским, призвав на помощь все свои диалекты… и даже язык времен Франсуа Рабле, — разве только он один мог бы дать представление об этой утонченности и об энергической силе… русского языка».

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.

Внеклассное занятие по русскому языку в начальной школе «Ты наш друг, родной язык»

Марина Лобанова

Внеклассное занятие по русскому языку в начальной школе «Ты наш друг, родной язык»

«Ты наш друг, родной язык«.

· Вызвать интерес к русскому языку.

· Формировать образную и выразительную речь.

· Расширить кругозор учащихся.

· Развивать образное и логическое мышление.

Ход мероприятия

«Учите русский — годы к ряду,

С душой, с усердием, с умом.

Вас ждет великая награда,

И та награда – в нем самом».

Учитель: Сегодня мы постараемся расширить свои знания в области русского языка. О красоте и богатстве русского языка высказывались многие писатели.Поэт Вяземский сказал:

Язык есть исповедь народа,

В нем слышится его природа,

Его душа и быт родной…

Язык, на котором мы говорим, красив и богат. На уроках русского языка мы учимся понимать красоту и силу русского слова. К слову нужно относиться бережно.

Чем же примечателен любой язык и что за честь для него такая,что даже в народе говорят: «Язык и хлебом кормит, и дело портит». И сегодня мы отправляемся в далекий путь – царство Королевы Грамматики.В путешествии принимают участие 2 команды: «Знайки» и «Грамотеи».

Станция 1. «Пословица всем углам помощница»

— Что такое пословицы? Для чего они нужны?

Пословицы недаром молвятся,

Без них прожить никак нельзя!

Они великие помощницы

И в жизни верные друзья.

Порой они нас наставляют,

Советы мудрые дают,

Порой чему- то поучают

И от беды нас берегут.

Недаром говорят: «Без пословицы не проживешь, от пословицы не уйдешь».

1. Век живи –. (век учись).

2. Делу время –. (потехе час).

3. Ветер рушит горы, а слово –. (дружбу).

4. Слово не воробей, … (вылетишь, не поймаешь).

— Найди ошибки в пословицах.

1. Волков бояться – под одеялом лежать. (в лес не ходить)

2. Кашу соляркой не испортишь. (маслом)

3. Тяжело в учении, легко на каникулах. (в бою)

4. У мышки глаза велики. (у страха)

5. На ловца и паровоз мчится. (и зверь бежит)

6. Друг познаётся за завтраком. (в беде)

Станция 2. «Верно – неверно»

Командам необходимо прослушать утверждение и поднять карточку «ДА» или «НЕТ»

1. Слова состоят из звуков? (да)

2. Звуки мы можем увидеть? (нет)

3. Звуки мы слышим и произносим? (да)

4. Буквы нужны, чтобы записывать звуки? (да)

5. Гласные бывают твердые и мягкие? (нет)

6. Некоторые согласные звучат звонко, а некоторые глухо? (да)

7. Ударный гласный слышится ясно? (да)

8. Парные согласные на конце слова проверять не надо? (нет)

— В пропущенные места вставьте подходящие буквы.

1. О С _ _ А 1. На этой осе в октябре позолота. (осина)

2. О С _ _ А 2. А эта растёт на лугу у болота. (осока)

3. _ О С _ А 3. С этой спит в колыбели малыш. (соска)

4. _ О _ С _ _ _ _ А 4. А эта по классу крадётся, как мышь. (подсказка)

Инсценирование стихотворения С. Я. Маршака «Знаки препинания».

У учащихся прикреплены на груди плакаты с нарисованными знаками препинания.

У последней точки на последней строчке

Собралась компания знаков препинания.

(Вбегает Восклицательный знак).

Никогда он не молчит. Оглушительно кричит.

Восклицательный знак. Ура! Долой! Караул! Разбой!

Чтец. Притащился кривоносый Вопросительный знак

(Входит Вопросительный знак.)

Задает он всем вопросы.

Вопросительный знак. Кто? Кого? Откуда? Как?

Чтец. Явились запятые, девицы завитые.

Живут они в диктовке на каждой остановке.

Запятые. Мы особо занятые,

Не обходится без нас ни диктовка, ни рассказ.

(Входят Точка с Запятой.)

Чтец. Прискакало двоеточие, прикатило многоточие.

(Появляются Двоеточие и Многоточие.)

Двоеточие. Нет. Постой!

Я важней, чем запятая или точка с запятой.

Потому что я в два раза больше точки одноглазой,

В оба глаза я гляжу, за порядком я слежу.

Чтец. Но сказало многоточие, еле глазками ворочая.

Многоточие. Если вам угодно знать.

Я важней, чем прочие.

Там, где нечего сказать, ставят многоточие.

Чтец. Вопросительный знак удивился.

Вопросительный знак. То есть как?

Чтец. Восклицательный знак возмутился.

Восклицательный знак. То есть как?

Точка. Мной кончается рассказ, значит, я важнее вас.

Станция 5 «Словообразование»

1.Отгадайте зашифрованное слово:

Приставка этого слова находится в слове «занос»

Корень в слове – «морозец»

Суффикс в слове – «горка»

Окончание в слове – «листочки» (заморозки)

1.Отгадайте зашифрованное слово:

Приставка этого слова находится в слове «понёс»

Корень в слове – «слово»

Суффикс в слове – «курица»

Окончание в слове – «крапива» (пословица)

Станция 6. «Музыкальная»

Из песни Трубадура выпиши все существительные, которые услышишь

Станция 7. «Грамматическая арифметика»

СИЛА + ПЕНЬ = плод. (Апельсин)

ЛОБ + ГУСЬ – С = птица. (Голубь)

ОН + ЕЛЬ = зверь. (Олень)

ГОЛ + Ь + У = полезное ископаемое. (Уголь)

Станция 8. «Наборщик»

Из букв слова ПРОСТОКВАША за 2 минуты составить слова.

Станция 10. «Сочини стихотворение»по рифме:

Ложка –кошка – окошко – немножко.

Подушка –лягушка – старушка – подружка.

Подведение итогов соревнования.

«Кто мама малыша». Образовательная деятельность по русскому языку в подготовительной к школе группе Кто мама малыша? Образовательная деятельность по русскому языку в подготовительной к школе группе Галиуллина Суюмбика воспитатель Альмендеровского.

Внеклассное занятие по русскому языку «Звонкие и глухие согласные в середине слова перед согласными и на конце слова» Внеклассное занятие по русскому языку » Звонкие и глухие согласные в середине слова перед согласными и на конце слова» Цель занятия: закрепить.

Интегративное занятие по познавательному развитию в подготовительной к школе группе «Наш родной край — наша Родина» Интегративное занятие по познавательному развитию для детей подготовительной к школе группы Тема: «Наш родной край – наша Родина» Цель:.

Интеллектуальная игра по русскому языку «Язык родной, дружу с тобой!» для учащихся 4-ых классов Интеллектуальная игра по русскому языку «Язык родной, дружу с тобой!» 4 класс Учите русский годы к году, С душой, с усердием, с умом. Вас.

Конспект урока по русскому языку в 1 классе в специальной (коррекционной) школе «Строчная буква «Ц» Тема: «Строчная буква ц». Тип урока: Урок изучения нового материала. Цель урока: формировать умение писать строчную букву ц. Задачи: образовательные:.

Конспект занятия по обучению детей русскому языку в подготовительной к школе группе «Скоро в школу» Структурное подразделение МБОУ»Такталачукская ООШ» дошкольное образовательное учреждение «Такталачукский детский сад» Актанышского муниципального.

Открытое занятие по русскому языку «Безопасность детей дома и на улице» Открытое занятие по русскому языку в группе №9 «арлыаш»на тему: «Безопасность детей дома и на улице» Дата: 15.11.2018.

Работа над ошибками по русскому языку в начальной школе Работа над ошибками. 1. Пропуск или замена буквы. Выпиши слово. Подчеркни в нём пропущенную букву. Например: ученик, звонок. 2. Большая буква.

Внеклассное мероприятие в начальной школе «Семья — это то, что с тобою всегда» Внеклассное мероприятие «Семья – это то, что с тобою всегда» Цель: формировать у учащихся понятия «Семья», «Счастливая семья». Задачи: 1.

Путешествие в страну Русского Языка: Сказка

В некотором царстве, в некотором государстве, именуемом страной Русского Языка, жили-были Части Речи: Имя Существительное, Имя Прилагательное, Глагол, Местоимение и другие. Семья была большая, но, увы, не очень дружная. Здесь часто спорили и ссорились только из-за того, что каждая Часть Речи считала себя самой главной. В спорах никто никому не хотел уступать. Так продолжалось долго.

Громче и чаще всех спорил Глагол. Ему, видите ли, всегда хотелось только командовать. Каждый раз он взбирался на самую высокую ступеньку и восклицал: «Стоять! Сидеть! Молчать!». Другим Частям Речи это, конечно, не нравилось — ведь они так же, как и Глагол, считали себя главными в стране Русского Языка. Местоимение, например, было совершенно уверенно, что без него вообще не может существовать их большая семья. Поэтому оно торжественно утверждало: «Я, ты, он, она — вместе дружная семья!».

Более покладистым из Частей Речи было Имя Прилагательное. Оно даже согласно было находиться рядом, в одном предложении и с Существительным, и с Глаголом. Поэтому, когда в спор вступало Имя Прилагательное, в доме наступала более мирная и спокойная обстановка. «Сегодня хорошая погода» или «Какой прекрасный вечер!» — тихо произносило Имя Прилагательное, и все вокруг вмиг умолкали.

Но самым скромным, умным и доброжелательным в стране Русского Языка было Имя Существительное. Оно никогда ни с кем не спорило, не повышало голоса, а лишь молча кивало головой и загадочно улыбалось, когда спорили другие Части Речи. А ведь, казалось бы, Имя Существительное могло бы громче всех заявлять, что оно является самой главной Частью Речи. Ведь без него нельзя составить ни одного предложения в русском языке. Но Существительное оказалось мудрее своих товарищей. Когда, наконец, у него появилась возможность говорить, оно спокойно, с толком, с чувством и расстановкой объяснило, что не нужно зря ссориться, потому что в этой волшебной стране важна и нужна каждая Часть Речи. Ведь только благодаря им всем, русский язык может быть таким красивым и правильным.

Наступило молчание. Каждая Часть Речи серьёзно обдумывала всё то, что услышала от Имени Существительного. И они вдруг поняли, что были неправы, когда ссорились друг с другом. Ведь они все очень нужны стране Русского Языка, а это — самое главное! И в доме, наконец, воцарился долгожданный мир. Никто из Частей Речи уже не спорил, называя себя главной. Все помирились друг с другом, и в честь доброго перемирия друзья устроили большой и пышный бал. А Королевой бала была выбрана по праву самая мудрая Часть Речи — Имя Существительное.

С той поры все обитатели страны Русского Языка зажили мирно и в полном согласии, были довольны и счастливы.

Тексты о русском языке

специалист в области арт-терапии

Тексты о русском языке

1. Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье ещё драгоценней самой вещи (Н. В. Гоголь).

3. Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающийся далеко за границами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его Родина; в нем претворяется творческой силой народного духа в мысль, в картину, в звук небо Отчизны, ее воздух, ее физические явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы – весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос родной природы, который говорит так громко о любви человека к его иногда суровой родине, который высказывается так ясно в родной песне и родных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых, прозрачных глубинах народного языка отражается не одна природа родной страны, но и вся история духовной жизни народа. Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое. Он не только выражает собою жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь. Когда исчезает народный язык,– народа нет более!» (К.Д. Ушинский «Родное слово»)

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь, 1882 И.С. Тургенев

5. Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен (А.И. Куприн).

6. Ржавеет золото, и истлевает сталь,

Крошится мрамор – к смерти всё готово.

Всего прочнее на земле печаль

И долговечней – царственное Слово (А.А. Ахматова).

7. По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к своему языку, – дикарь. Его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому и будущему своего народа (К.Г. Паустовский).

8. С русским языком можно творить чудеса, нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом (К.Г. Паустовский).

9. Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск (К. Г. Паустовский).

10. Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! … Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чём мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком (Д.С. Лихачёв «Учиться говорить и писать», из цикла «Слово к молодым»).

11. Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит.

Итак, есть язык народа как показатель его культуры и язык отдельного человека как показатель его личных качеств, ‒ качеств человека, который пользуется языком народа (Д.С. Лихачёв «Учиться говорить и писать», из цикла «Слово к молодым»).

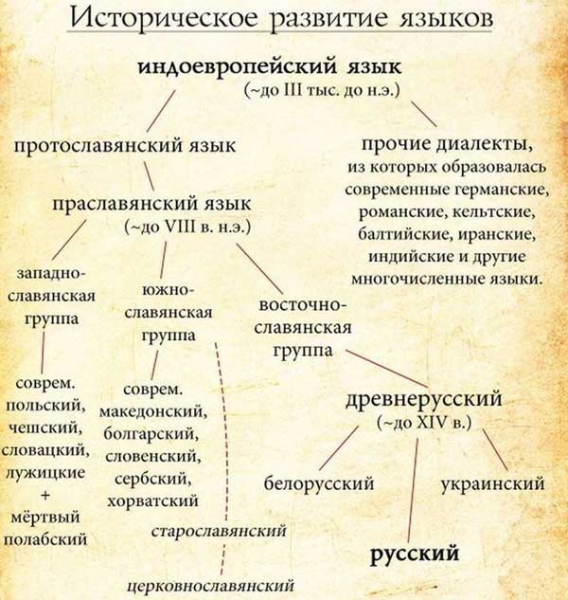

История русского языка: происхождение, отличительные особенности и интересные факты

Язык является наиболее важным фактором национальной идентификации личности, который формирует особенности восприятия, возможность мыслить и говорить, оценивать окружающий мир. История русского языка уходит корнями в события 1,5-2 тысячелетней давности, которые благоприятствовали его созданию. На сегодняшний день он признан самым богатым языком в мире и пятымм по численности населения, которое разговаривает на нем.

Как появился русский язык

В доисторические времена славянские племена говорили на совершенно разных наречиях. Прародители славян проживали на землях, омываемых реками Днепр, Висла и Припять. Уже к середине 1 столетия н. э. племена занимали все территории от Адриатики до оз. Ильмень в северо-восточной части европейского континента.

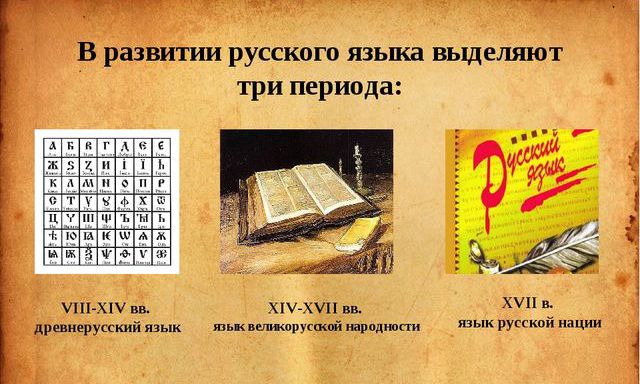

История возникновения и развития русского языка берет отсчет около 2-1 тыс. лет до н. э., когда из группы индоевропейских языков произошло выделение праславянского диалекта.

Ученые древнерусский язык условно подразделяют на 3 группы по этнической лингвосоставляющей:

Современные нормы лексики и грамматики в русском языке сформировались в результате взаимодействия многих восточнославянских диалектов, которые были распространены на территории Древней Руси и церковнославянского языка. Также на письменную форму оказала большое влияние греческая культура.

Теории происхождения русского языка

Существует несколько теорий, основные из которых связывают начало истории русского языка с древнеиндийским санскритом и древнескандинавским языком.

В соответствии с первой, самым близким к русскому специалисты считают древний язык санкскрит, на котором разговаривали только индийские жрецы и ученые, что свидетельствует о том, что он был привнесен извне. По индуской легенде, которую даже изучают в теософский университетах Индии, в давние времена в Гималаи пришли с Севера 7 учителей с белой кожей, которые и подарили санскрит.

С его помощью были заложены основы брахманской религии, которая и сейчас является одной из массовых, а через нее был создан буддизм. До сих пор брахманы прародиной человечества называют русский Север и даже совершают туда паломничество.

Как отмечают лингвисты, 60 % слов на санскрите полностью совпадают с русскими по своему произношению. Этому вопросы было посвящено много научных трудов, в т. ч. этнографа Н. Р. Гусевой. Она многие годы занималась изучением феномена схожести русского языка и санскрита, называя последний застывшим на 4-5 тысячелетий упрощенным вариантом. Единственным отличием между ними является способ письма: санскрит записывается иероглифами, которые ученые называют славяно-арийскими рунами.

Другая теория истории происхождения русского языка выдвигает гипотезу о том, что само слово «русь» и язык имеют древнескандинавские корни. По данным историков, «росами» называли греки норманнские племена до 9-10 столетий, и только в 10-11 вв. это название перешло к варяжским дружинам, которые пришли на территорию Руси. Именно от них произошли будущие великие князья Древней Руси. Например, в старых берестяных грамотах 11-13 вв. новгородцы считают Русью территорию восточных славян около Киева и Чернигова. И только с 14 в. при сражении с вражескими войсками в летописях они определяют свою принадлежность к русским.

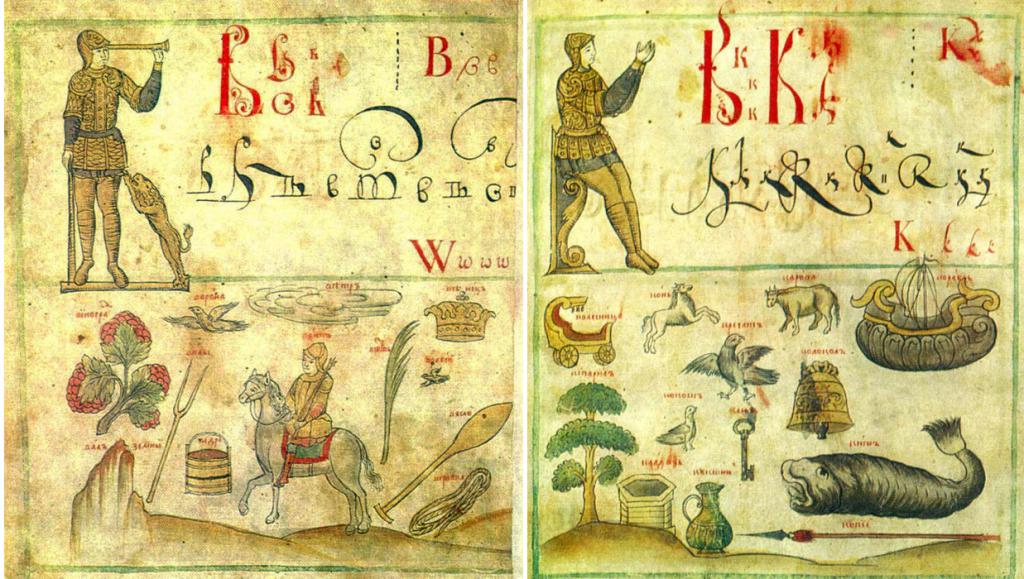

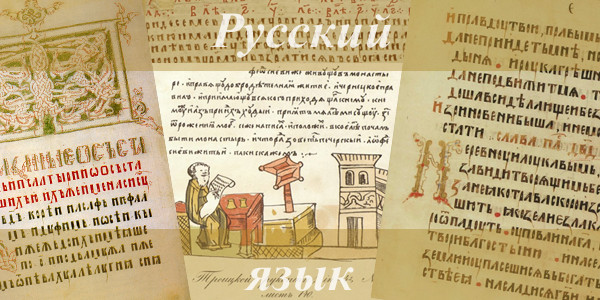

Кирилл и Мефодий: создание азбуки

История русского языка, который образовался в письменном виде, берет свое начало в 9 ст., в эпохе образования Киевской Руси. Алфавит, существовавший тогда в Греции, не мог полностью передать особенности славянского языка, поэтому в 860-866 гг. император Византии Михаил 3-й дал указание о создании новой азбуки для старославянского языка. Таким образом он хотел упростить перевод греческих религиозных рукописей на славянский.

Успех создания его литературной формы ученые возлагают на христианских проповедников Кирилла и Мефодия, которые шли на проповедь в Моравию и, соблюдая пост и молитвы, через 40 дней обрели азбуку-глаголицу. По преданию, именно вера помогла братьям проповедовать христианство необразованным народам Руси.

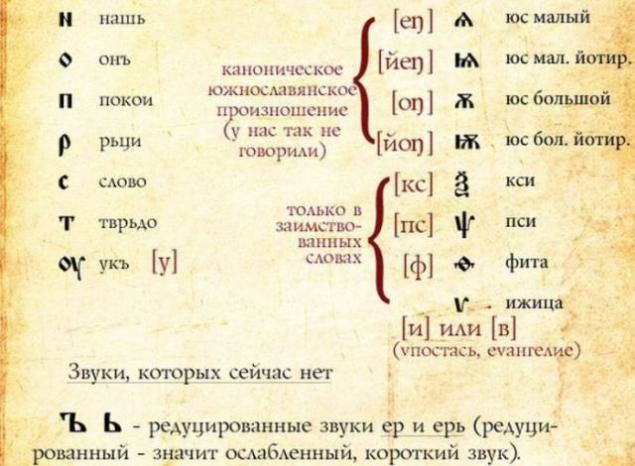

На тот момент славянский алфавит насчитывал 38 букв. Позднее азбуку-кириллицу доработали их последователи, используя греческое унциальное письмо и устав. Оба алфавита почти совпадают по звучанию букв, различие состоит в форме из написания.

Именно стремительность, с какой происходило распространение русской письменности на Руси, способствовала в последующем тому, что данный язык стал одним из ведущих в своей эпохе. Это также способствовало объединению славянских народов, которое происходило в период 9-11 вв.

Период 12-17 столетий

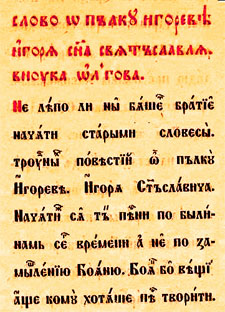

Одним из известных памятников литературы периода Древней Руси стало «Слове о полку Игореве», повествующее о походе русских князей на половецкое войско. Авторство его до сих пор остается неизвестным. События, описанные в поэме, происходили в 12 в. в эпоху феодальной раздробленности, когда свирепствовали в своих набегах монголо-татары и польско-литовские завоеватели.

К этому периоду относится следующий этап в истории развития русского языка, когда произошло его подразделение на 3 этноязыковые группы, диалектические особенности которых уже сформировались:

В 15 в. на европейской территории России существовало 2 основной группы диалектов: южное и северное наречия, каждому из которых были присущи свои особенности: аканье или оканье и др. В этот период зародилось несколько промежуточных среднерусских говоров, среди которых классическим считался московский. На нем стали выходить периодические издания и литература.

Образование Московской Руси послужило толчком к реформе языка: предложения стали более короткими, широко употреблялась бытовая лексика и народные пословицы и поговорки. В истории развития русского языка эпоха начала книгопечатания сыграла большую роль. Показательным примером стало произведение «Домострой», вышедшее в середине 16 в.

В 17 столетии в связи с расцветом государства Польского много пришло терминов из области техники и юриспруденции, при помощи которых русский язык прошел этап модернизации. К началу 18 в. в Европе сильно ощущалось французское влияние, что дало толчок к европеизации высшего общества Российского государства.

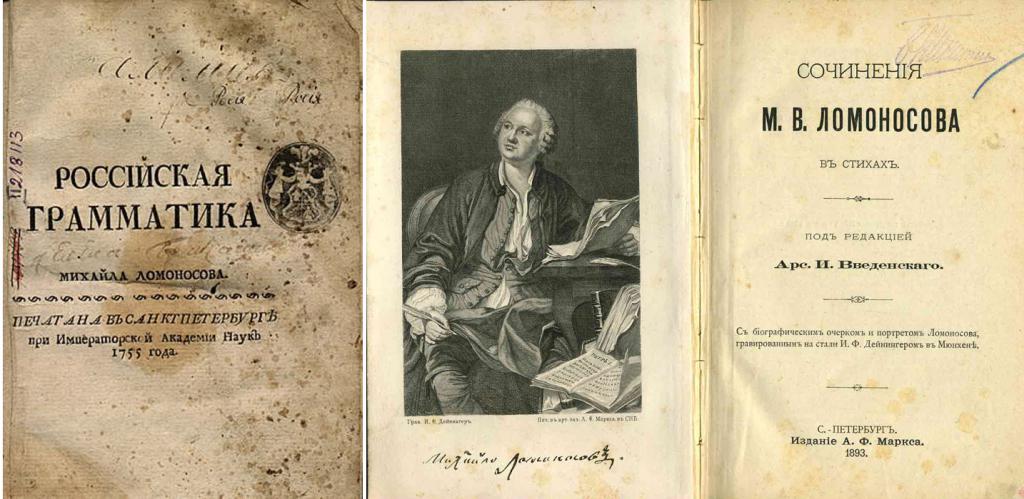

Труды М. Ломоносова

Русской письменности простой народ не обучался, а дворяне больше изучали иностранные языки: немецкий, французский и др. Буквари и грамматика до 18 в. изготовляли только на церковнославянском наречии.

История русского литературного языка берет свое начало от реформы алфавита, в ходе которой царь Петр Первый рецензировал 1-е издание новой азбуки. Произошло это в 1710 г.

Ведущую роль при этом сыграл ученый Михаил Ломоносов, который написал первую «Российскую грамматику» (1755 г.). Он придал литературному языку окончательную форму, совершив слияние русского и славянского элементов.

Ломоносов установил стройную систему стилей и объединил все его разновидности, используя устную речь, приказную и некоторые областные вариации, ввел новую систему стихосложения, которая по-прежнему остается главной силой и частью русской поэзии.

Также им был написан труд по риторике и статья, в которой ученый успешно использовал лексического и грамматическое богатство церковно-славянского языка. Ломоносов также написал о трех основных стилях поэтического языка, в которых высоким считалось произведением с наибольшим употреблением славянизмов.

В этот период происходит демократизация языка, его состав и лексика обогащаются за счет грамотных крестьян, устной речи представителей купечества и низших слоев духовенства. Первые наиболее подробные учебники по литературному русскому языку издал писатель Н. Греч в 1820 годы.

В дворянских семьях родной язык изучали преимущественно мальчики, которых готовили для службы в армии, ведь им предстояло командовать солдатами из простого люда. Девочки же изучали французский язык, а русским владели только для общения со слугами. Так, поэт А. С. Пушкин рос во франкоговорящей семье, а на родном языке разговаривал только с няней и бабушкой. Позднее обучение русскому он проходил у священника А. Беликова и местного дьяка. Обучение в Царскосельском лицее проводилось также на родном языке.

В 1820 годы в высшем свете Москвы и Петербурга сложилось мнение о том, что неприлично говорить по-русски, особенно при дамах. Однако вскоре положение изменилось.

Век XIX — век русской литературы

Началом расцвета и моды на русский язык послужил костюмированный бал, который в 1830 г. прошел в Аничковом дворце. На нем фрейлина императрицы прочла стихотворение «Циклоп», специально написанное для торжества А. С. Пушкиным.

В защиту родного языка выступил царь Николай 1-й, который повелел отныне вести на нем всю переписку и делопроизводство. Всех иностранцев при поступлении на службу обязали сдавать экзамен на знание русского, также на нем предписывалось разговаривать при дворе. Такие же требования выдвигал и император Александр 3-й, однако в конце 19 в. в моду вошел английский язык, которому обучали дворянских и царских детей.

Большое влияние на историю развития русского языка в 18-19 вв. оказали ставшие популярными тогда русские писатели: Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, в поэзии — А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. Своими произведениями они показали всю красоту родной речи, используя ее свободно и освободив от стилевых ограничений. В 1863 г. вышел в свет «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля.

Заимствования

В истории русского языка существует множество фактов о его росте и обогащении при заимствовании в лексике большого количества слов иностранного происхождения. Часть слов пришла из церковнославянского. В разное время истории степень влияния соседнего языкового сообщества отличалась, но это всегда помогало внедрению новых слов и словосочетаний.

При контакте с европейскими языками длительное время многие слова пришли в русскую речь из них:

Заимствование технических и других терминов приобрело массовое значение в конце 19 и в 20 веке по мере развития новой техники и технологий, особенно с английского языка.

Со своей стороны, русский язык подарил миру множество слов, которые теперь считаются интернациональными: матрешка, водка, самовар, спутник, царь, дача, степь, погром и т.д.

XX век и развитие русского языка

В 1918 г. была проведена реформа русского языка, в которой были введены следующие изменения в алфавит:

Современный русский язык был утвержден в 1942 г., в алфавите которого было прибавлено 2 буквы «Е» и «Й», с тех пор он состоит уже из 33 букв.

К концу 20 и началу 21 века, в связи со всеобщим обязательным образованием, широким распространением средств печати, массовой информации, кино и телевидения, большинство населения России стало разговаривать на стандартном русском литературном языке. Влияние диалектов изредка ощущается только в речи пожилых людей, которые проживают в отдаленной сельской местности.

Интересные факты о русском языке

Многие лингвисты и ученые считают, что русский язык является и самим по себе уникальным по богатству и выразительности и своим существованием вызывает интерес во всем мире. Об этом свидетельствует и статистика, признающая за ним 8 место по распространенности на планете, ведь на нем говорят 250 млн населения.

Самые интересные факты из истории развития русского языка кратко:

Краткая история русского языка: факты и даты

Суммируя все данным, можно создать хронологическую последовательность из фактов, которые происходили с древних времен и до наших дней при формировании современного языка:

выделение праславянского из группы индоевропейских языков

Кирилл и Мефодий создают первую славянскую азбуку

период расцвета Киевской Руси, распространение русской письменности и языка

написание «Слово о Полку Игореве», формирование диалектов и деление русского языка на этнические группы: великорусскую, украинскую, белорусскую

заложение основ современного письменного языка, книги Ломоносова по грамматике и риторике

расцвет популярности литературного русского языка, выход в свет знаменитых произведений писателей и поэтов

реформа алфавита и русского языка

утвержден современный алфавит из 33 букв и внесены изменения

Приведенная краткая история русского языка отражает ход событий достаточно условно. Ведь развитие и совершенствование устной и письменной форм речи, выход печатных изданий и литературных шедевров происходили в разное время, постепенно набирая все большую популярность среди различных слоев населения России.

Как свидетельствует история и общая характеристика русского языка, развитие его осуществлялось на протяжении тысячелетий, а обогащение за счет новых слов и выражений происходит под влиянием общественно-политической жизни, особенно в последние 100 лет. В 21 веке на его пополнение активно оказывают влияние средства массовой информации и интернет.