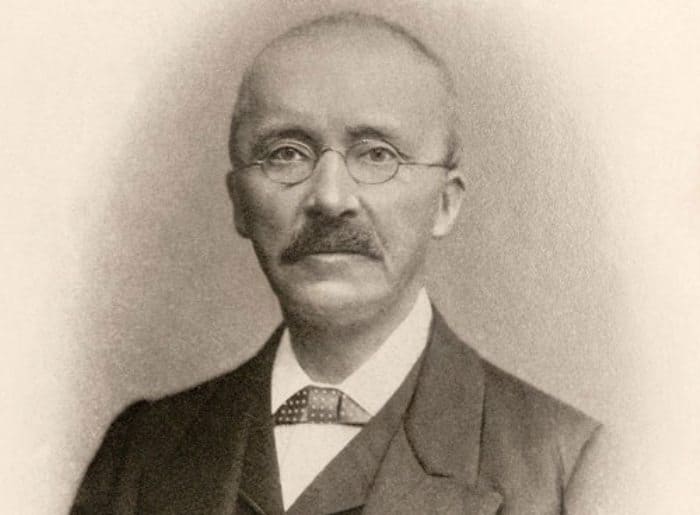

Генрих Шлиман

Биография

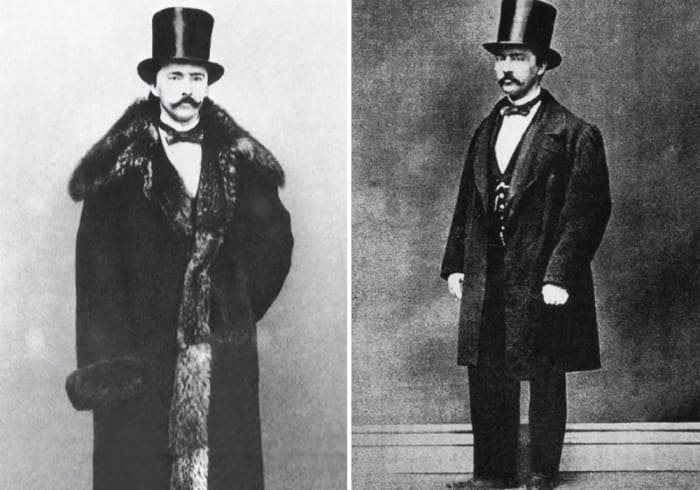

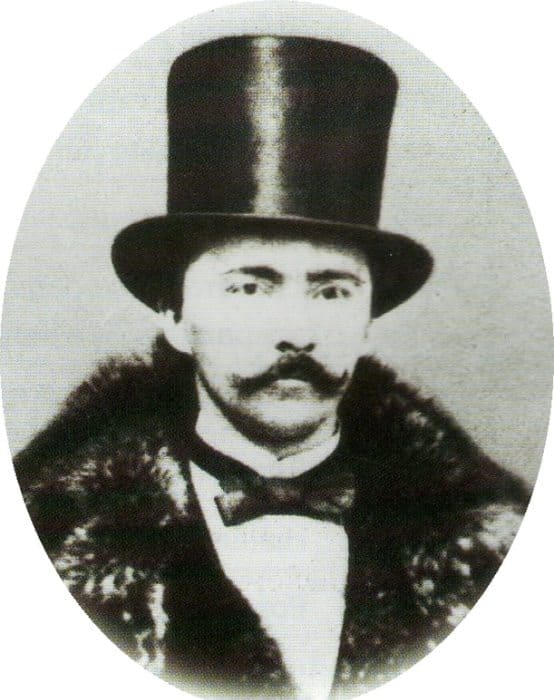

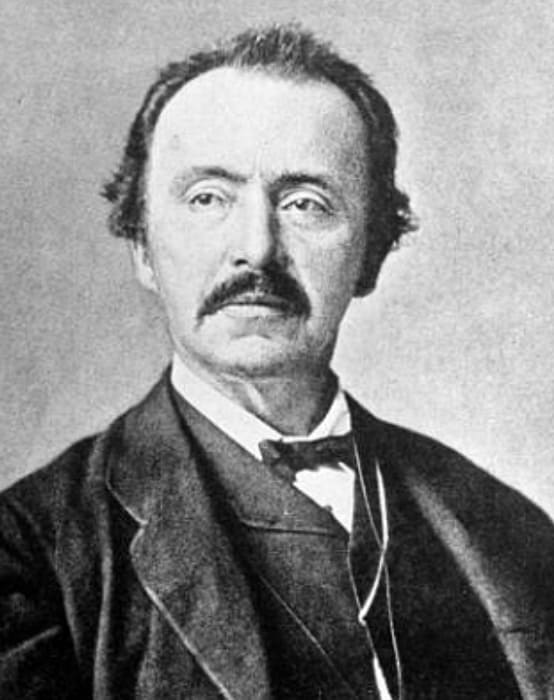

Немецкого археолога Генриха Шлимана знают благодаря тому, что он открыл для мира культуру микенской цивилизации, а также провел раскопки в древнем городе Троя и на полуострове Пелопоннес. Основоположник методов полевых исследований и охотник за артефактами, изучавший языки мертвых цивилизаций, писал книги о путешествиях и издавался во многих странах мира.

Детство и юность

Род Шлиманов был известен с конца XV века. Первые представители являлись мелкими торговцами из немецкого городка Любек. Со временем семья повысила социальный и общественный статус и примкнула к разряду духовенства, в начале 1600-х именной герб использовали священники, фармацевты и процветающие купцы.

К моменту рождения Иоганна Людвига Генриха Юлия Шлимана (6 января 1822 года) дела предков оставляли желать лучшего. Отец Эрнст Шлиман был бедным пастором в провинциальном селении Росток, а мать, которую звали Луиза, производила на свет потомство и занималась домашним хозяйством.

Heinrich Schliemann (1822-1890) Staatliche Museen zu Berlin, Archiv des Museums für Vor- und Frühgeschichte

В семье, где рос будущий археолог, было трое сыновей и четыре дочери. Когда главного блюстителя фамильной морали перевели в церковный приход коммуны Анкерсхаген, жена и дети отправились вслед за ним. В 1831 году кормилица и хранительница домашнего очага скончалась, Генрих лишился материнской заботы и остался один в обществе братьев и сестер.

Пастор был не в силах обеспечить мальчиков и девочек полноценным питанием и одеждой, поэтому сирот отправили к родственникам, жившим в немецких городах. Первый сын Эрнста и Луизы попал в дом дяди-священника. Фридрих Шлиман постарался, чтобы 10-летний ребенок, знавший латынь и обладавший феноменальной памятью, получил начальное образование под присмотром опытных педагогов.

В гимназии и реальном училище Калькхорста Генрих проявил тягу к сочинительству и овладел французским и английским языками. Несмотря на это, родственники, осознавшие, что воспитывают иждивенца, не посчитали нужным развивать таланты и не отдали племянника ни в один из университетов страны.

В подростковом возрасте Шлиману пришлось начать трудовую биографию и пойти работать в лавку, принадлежавшую знакомым. Заготовка дров, таскание воды и уборка помещения плохо отразились на здоровье. Генрих часто кашлял кровью, простужался и подолгу болел.

К моменту достижения совершеннолетия юноша, чей рост не превышал 156 см, получил материнское наследство и покинул дом дяди. Путешествуя по территории Германии, он как мог добывал средства на жизнь. В итоге по рекомендации школьного друга Луизы уроженца Ростока взяли на должность переводчика владельцы фирмы «Деклизур и Бевинг». В венесуэльском филиале молодой человек, считавшийся полиглотом, выучил испанский язык.

В начале 1840-х Шлиман занялся самообразованием. Деньги на учебу в Нидерландах он получил посредством занятий бухучетом, копирования документов и доставки газет. За короткий период времени, используя собственный метод запоминания слов и грамматических конструкций, он научился говорить по-русски и по-голландски и получил место счетовода в торговой компании «Шрёдер и К».

Продвинувшись по карьерной лестнице и сколотив внушительное состояние, молодой немец объездил полмира. Дела коммерческого предприятия, где он стал полноправным партнером, заставили наносить частые визиты в Россию. В 1847 году, пожив в Москве, Санкт-Петербурге и Одессе, Генрих обратился в консульство и принял подданство необъятной густонаселенной страны.

Авантюрист и предприниматель брался за любое дело, приносившее прибыль, и вскоре стал богатым человеком по меркам давно прошедших времен. На территории царской империи немец, ввозивший эксклюзивные товары для людей разных национальностей, считался монополистом во многих перспективных областях.

Личная жизнь

В молодости, заработав состояние, Шлиман решил заняться обустройством личной жизни и сделал предложение девушке по имени Софи Хеккер. Помолвка по неизвестным причинам была расторгнута незадолго до свадьбы. Вторую неудачу уроженец Виктории потерпел с подругой детства Минной Майнке, ставшей женой немецкого землевладельца.

Не зная, куда потратить накопленные деньги, Генрих, обосновавшийся в Петербурге, перевез в Россию младших сестер и братьев. Но родственники не сумели скрасить одинокое существование и не помогли преодолеть чувство нестерпимой тоски.

Отдушиной стала 18-летняя Екатерина Лыжина, в официальном браке родившая немцу троих детей. Но когда у авантюриста и полиглота появился интерес к археологии, супруга и младшее поколение отошли на второй план, а романтические отношения окончились скандальным разводом.

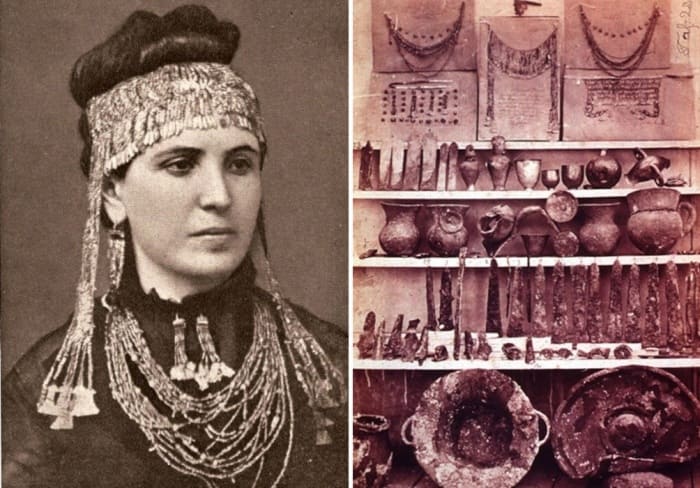

Вскоре после раздела имущества и улаживания юридических вопросов Шлиман занялся поисками новой спутницы – экзотической красавицы, знавшей произведения Гомера. Знакомые, разделявшие увлечения античным миром, свели бизнесмена с Софьей Энгастроменос.

Жительница Афин, выдержавшая экзамен по литературе и истории, стала второй и последней женой человека, главным открытием которого было местонахождение древней Трои. Со временем в семье, жившей в любви и согласии, появились дети Агамемнон и Андромаха. Немец души не чаял в потомстве и супруге, появлявшейся на публике в украшениях, предположительно принадлежавших Елене Троянской.

Наука

Посещая музеи в европейских столицах, Шлиман заинтересовался прошлым. Он стал с увлечением читать произведения античных авторов, предварительно выучив древнегреческий язык.

Не имея опыта полевых исследований, предприниматель написал диссертацию, посвященную истории древней Трои, и получил степень доктора философии в университете Ростока. Затем, изучив труды археолога Фрэнка Калверта, он отправился в Турцию, чтобы произвести раскопки на предполагаемом месте нахождения крепости, описанной в «Илиаде» и «Одиссее».

В начале 1870-х немец обнаружил остатки античных городов на холме Гиссарлык и нашел сокровища, принятые за клад Приама. Украшения и золотые монеты после скандала, связанного с незаконным вывозом, были выставлены в музее Константинополя и галереях крупных городов.

Embed from Getty Images Генрих Шлиман на раскопках древней Трои

Насладившись успехом, осыпанный почестями Шлиман организовал экспедицию в Микены и заметил остатки древних захоронений. Главной находкой конца XVIII века стала посмертная маска, принадлежавшая одному из царей, живших в Элладе во времена Гомера.

В последующие годы российский и американский подданный, чье дело продолжил английский ученый-историк Артур Эванс, неоднократно ездил на территорию Трои. Достижением считалось обнаружение сокровищницы Миния в 1879 году.

Смерть

В августе 1890 года Шлиман перенес несложную плановую операцию и покинул госпиталь, находившийся в Германии, вопреки запрету врачей. В ходе поездки по Европе болезнь внутреннего уха обострилась и не позволила вернуться к семье, жившей в Афинах.

В день отъезда из Неаполя, являвшегося конечной точкой путешествия, Генрих впал в кому. Причиной смерти накануне католического Рождества стала злокачественная холестеатома.

Друзья, которым сообщили о несчастье, перевезли тело в особняк второй супруги, увековеченный на фотографиях. К моменту похорон на кладбище греческой столицы был возведен мавзолей, похожий на античный храм.

Приам, Троя и Шлиман

Приам, Троя и Шлиман

Генрих Шлиман раскопал Трою. Это всем известно со школьной скамьи. Однако мало кто знает о том, что в учёном мире до сих пор, по выражению немецкого учёного Эриха Цорена, идёт «Троянская война».

Начало этой «войны» да и нынешние «бомбардировки» частенько уходят корнями в элементарные чувства зависти, неприязни к преуспевшему дилетанту, — ведь археология — сложнейшая из наук, несмотря на кажущуюся простоту и доступность её едва ли не каждому, взявшему в руки кайло. Все это и так, и не так. Вот уже сто двадцать пять лет не утихают и настоящие научные дискуссии на тему — которая же Троя — та, Гомеровская.

«Дилетант» Шлиман, охваченный навязчивой идеей откопать Гомеровскую Трою (а ведь нашел-то он ее с текстом «Илиады» в руках!), сам того не подозревая, на столетие раньше совершил и еще одно открытие: пренебрегая верхними (поздними) культурными слоями, он докопался до скалы — материка, как принято говорить в археологии. Теперь ученые так поступают сознательно, хотя и по другим, чем Генрих Шлиман, причинам…

Да, купец, забросивший свое дело и взявшийся за археологию, мягко говоря, порезвился (хотя и за свой счёт). Однако никто не станет спорить, — ему, дилетанту, очень везло. Он ведь раскопал не только Трою, но и царские гробницы в Микенах. Правда, так и не осознав, чьи же захоронения он там откопал. Он написал семь книг. Он знал многие языки — английский, французский… (впрочем, смотри карту Европы). За шесть недель в 1866 году (ему было 44!) освоил древнегреческий, — чтобы читать греческих авторов в подлиннике! Это ему было очень необходимо: ведь Генрих Шлиман поставил перед собой задачу последовать за «поэтом поэтов» Гомером буквально построчно и найти легендарную Трою. Вероятно, ему казалось, что Троянский конь всё ещё стоит на древних улицах, а петли на его деревянной дверце еще не проржавели. Ах, да! Ведь Троя была сожжена! Как жаль: значит, конь сгорел в пожаре.

Генрих Шлиман упорно копал глубже. Хотя Троянский холм он нашел еще в 1868 году, постоял на нем и… молча удалился: писать свою восторженную вторую книгу «Итака, Пелопоннес и Троя». В ней он сам себе поставил задачу, решение которой уже знал. Другое дело — не предполагал вариантов.

Археологи были злы на него. Особенно педантичные немцы: как это так — проскочить все культурные слои.

Шлиман по-своему определил Гомеровский слой: самый нижний представлял город каким-то убогим и примитивным… Нет, не мог великий поэт вдохновиться маленьким посёлочком. Величественной и с признаками пожара оказалась Троя II, окруженная городской стеной. Стена была массивной, с остатками широких ворот (их было двое) и такой же формы калиточкои… Не имея никакого понятия о стратиграфии, Шлиман решал, который слой больше всего подходит именоваться Троей…

Немцы вместо того, чтобы восхищаться, смеялись Шлиману в лицо. А уж когда в 1873 году вышла его книга «Троянские древности…» Не только археологи, профессора и академики, но и простые никому не известные журналисты в открытую писали о Генрихе Шлимане, как о нелепом дилетанте. А ученые, которым в жизни повезло, наверно, меньше, чем ему, вдруг и сами повели себя, как торговцы с Троянской площади. Один уважаемый профессор — видимо, пытаясь подделаться под «ненаучное» происхождение Шлимана, — сказал, что Шлиман своё состояние нажил в России (это-то так и есть), занимаясь контрабандной торговлей селитрой!.. Такой ненаучный подход «авторитета» археологии многим вдруг показался вполне приемлемым, и другие всерьез объявили о том, что, видимо, свое «сокровище Приама» Шлиман «заранее закопал на месте находки».

Дело было так (со слов Шлимана). Удовлетворившись своей трехлетней работой и откопав желанную Трою, он постановил завершить работу 15 июня 1873 года и уехать домой, чтобы засесть за описание результатов и составление полного отчета. И вот за сутки до этого, 14 июня, в отверстии стены недалеко от западных ворот что-то блеснуло! Шлиман моментально принял решение и отослал под приемлемым предлогом всех рабочих. Оставшись вдвоем с женой Софией, он полез в отверстие в стене и… извлек из него массу вещей — килограммы великолепных золотых изделий (флакон весом 403 грамма, 200-граммовый кубок, 601-граммовый ладьеобразный кубок, золотые диадемы, цепочки, браслеты, перстни, пуговицы, бесконечное множество мелких золотых изделий, — всего 8700 изделий из чистого золота), посуду из серебра, электра, меди, разные изделия из слоновой кости, полудрагоценных камней…

Да. Несомненно, раз сокровище найдено неподалеку от дворца (а он, конечно же, принадлежал Приаму!), значит, царь Приам, видя, что Троя обречена и делать нечего, решил замуровать свои сокровища в городской стене у западных ворот (тайник там был заготовлен заранее).

С великими усилиями (история почти детективная, — потом такой способ нелегального провоза переймут большевики) Шлиман в корзине с овощами вывез «сокровища Приама» за пределы Турции.

И… поступил, извините, как самый заурядный купец: он начал торговаться с правительствами Франции и Англии, потом России, — с тем, чтобы повыгоднее продать золотой клад Трои.

Надо отдать должное, ни Англия, ни Франция (Шлиман жил в Париже), ни государь Александр II не пожелали приобрести бесценный «клад Приама». А турецкое правительство тем временем, изучив прессу и тоже, вероятно, обсудив «дилетантизм» первооткрывателя Трои, затеяло судебный процесс по обвинению Шлимана в незаконном присвоении золота, добытого в турецкой земле, и в контрабандном вывозе его за пределы Турции… Только после выплаты Турции 50 тысяч франков турки прекратили судебное преследование археолога.

Впрочем, у Генриха Шлимана в Германии были не только противники, но и мудрые сторонники: знаменитый Рудольф Вирхов, врач, антрополог и исследователь античности; Эмиль Луи Бюрнуф, блестящий филолог, директор Французской школы в Афинах. Именно с ними-то Шлиман и возвратился в Трою в 1879 году продолжать раскопки. И выпустил свою пятую книгу — «Илион». И в том же 1879 году Ростокский университет присвоил ему звание почётного доктора!

Долго колебался «дилетант», но все же решился и подарил «сокровища Приама» городу Берлину. Случилось это в 1881 году, и тогда благодарный Берлин, с соизволения кайзера Вильгельма I, объявил Шлимана почетным гражданином города. Клад поступил в Берлинский музей первобытной и древней истории, и о нём… напрочь забыли и ученый мир, и мировая общественность! Будто никаких «сокровищ Приама» не было в помине!

В 1882 году Шлиман опять вернулся к Трое. Молодой археолог и архитектор Вильгельм Дерпфельд предложил ему свои услуги, и Генрих Шлиман принял его помощь.

Седьмую книгу Шлиман назвал «Троя». Это было слово (и дело), на которое он истратил всё своё состояние. Однако ученый мир (даже германский) уже повернулся лицом к первооткрывателю древней легенды: в 1889 году в Трое состоялась первая международная конференция. В 1890 — вторая. В 1890 году Генрих Шлиман в Неаполе, спеша в Афины на встречу с женой Софией, скончался…

Знаменитый «дилетант», конечно, не первый решил следовать за Гомером. Еще в XVIII веке француз ле Шевалье копал в Троаде. В 1864 году австриец фон Хан заложил разведочный раскоп (за 6 лет до Шлимана) именно на том месте, где потом копал Шлиман, — на холме Гиссарлык. Но раскопал Трою все же Шлиман!

И после его смерти немецкие ученые не хотели, чтобы Шлимана считали открывателем Трои. Когда его молодой коллега откопал Трою VI (один из слоев, которые Шлиман проскочил, не удостоив вниманием), ученые обрадовались: пусть не маститый, пусть молодой, но археолог с хорошей школой!

Если рассуждать и дальше именно с этих позиций, то до послевоенного времени Троя Гомера вовсе не была найдена: Трою VII откопал американец С. В. Бледжен… Как только в Германии узнали об этом, немедленно объявили Гомеровской Троей… Трою Генриха Шлимана!

Современная наука насчитывает XII культурных слоев Трои. Троя II Шлимана относится примерно к 2600–2300 годам до н. э. Троя I — к 2900–2600 годам до н. э. — эпохе ранней бронзы. Последняя (самая поздняя) Троя прекратила свое существование, тихо угаснув в 500-х годах н. э. Называлась она уже не Троей, и не Новым Илионом, в котором приносил жертвы и устраивал игры перед походом на Дария Александр Македонский, а называлась она Илиум, будучи уже чисто римским городом. А в начале римского века (Страбон, География, Кн. XIII, гл. 1:39) Гай Юлий Цезарь «отдал жителям земли, освободил их от государственных повинностей». К Илиуму и у римлян, и у греков отношение было благоговейное…

Фигура Генриха Шлимана — не рядовое, но и не слишком уж выбивающееся из ряда своего века явление. Конечно, кроме огромной любви к истории богатый купец жаждал славы. Немного странно для его приличного возраста, но, с другой стороны, кто из нас и каких игрушек не дополучил в детстве. Великий Пушкин, гений которого, конечно же, осознавал своё место, тем не менее пыжился доказать, что он древнего рода (ну, допустим, это святое… но ведь и чин стремился при дворе повысить. ).

Практически доказано, что никакого «клада Приама» не было.

«А золото?» — спросите вы.

Да, золото есть. Оно, вероятно, набрано из разных слоев. Не было в Трое II такого слоя. «Сокровище» скомплектовано (а может быть, и куплено?) Шлиманом ради доказательства, ради самоутверждения. Разнородность собрания очевидна. К тому же сопоставление дневников Генриха Шлимана, его книг и материалов прессы говорит о том, что его и его жены в Гиссарлыке в момент находки вовсе не было! Многие «факты» биографии Шлимана подтасованы им самим: не было приема у американского президента, не выступал он в Конгрессе. Встречаются подделки фактов при раскопке Микен.

С другой стороны, как уже говорилось, Шлиман дитя своего времени. Археологи (и известные!) XIX века принимались за раскопки часто лишь тогда, когда была надежда на обогащение. Например, Служба древностей Египта заключала от имени правительства контракт, по которому разрешала тому или иному ученому производить раскопки, оговаривая при этом процент, который ученый забирал себе! Даже английский лорд Карнарвон судился и рядился с египетским правительством за этот процент, когда неожиданно наткнулся на золото Тутанхамона. Только очень богатый американец Теодор Дэвис позволил себе милостиво отказаться от положенного процента. Но никто и никогда не интересовался (и не узнает), как и чем на него воздействовали… Нет ничего предосудительного в том, что в 1873 году (это ещё до находок в Эль-Амарне!) Генрих Шлиман хотел сбыть «сокровище Приама» какому-нибудь правительству. Так поступил бы каждый или почти каждый, нашедший это золото. Как раз к нему-то Турция имела самое малое отношение: земля Трои не была ее исторической родиной. Правда, в таких случаях, когда возраст находки весьма почтенен, а миграция населения высока и трудно говорить о поиске «подлинного хозяина», конечно, следовало бы считать клад как бы природным месторождением и соответственно его рассматривать.

Но какова же судьба «сокровища Приама»? Не сказка ли это?

Нет, не сказка. Не столь уж трудно выяснить причины, по которым «клад» замалчивался и был недоступен зрителю в течение первых 50–60 лет. Затем в 1934 году он все-таки был классифицирован по своей ценности (Гитлер, пришедший в 1933 году к власти, подсчитывал все государственные ресурсы, и в Берлинском музее первобытной и древней истории провели элементарную инвентаризацию). С началом Второй мировой войны экспонаты были запакованы и заперты в банковские сейфы (Турция ведь была союзником Германии и могла неожиданно протянуть за сокровищами «волосатую лапу»). Вскоре, учитывая бомбежки Германии «союзниками», невеселую судьбу Дрезденских дворцов, «сокровища Приама» были заперты в бомбоубежище на территории Берлинского зоопарка. 1 мая 1945 года директор музея В. Унферцагг передал ящики советской экспертной комиссии. И они… исчезли еще на 50 лет. Кажется, если у «сокровища» есть это отличительное свойство — исчезать на 50–60 лет, лучше не осуществлять больше акций передачи или дара, а все-таки выставить на всеобщее обозрение.

Турецкий эксперт, ученая дама, профессор Стамбульского университета Юфук Есин, приглашенная Германией в составе экспертной группы в октябре 1994 года, осмотрев коллекцию Шлимана (надо понимать, с разрешения России, подписанного Б. Н. Ельциным?), заявила, что «в III тысячелетии до н. э. многие золотые, серебряные, костяные вещи изготовлялись с помощью лупы и пинцета».

Ещё одна загадка. Может быть, даже отгадка: ведь купил же Парижский музей древнюю вещь из чистого золота за 200 тысяч франков, и это был «подлинный античный шлем», а оказался, в конце концов, бессовестной подделкой, выполненной (правда, не известно для чего) одесским мастером. Но это ли имела в виду госпожа Юфук Есин, говоря о «сокровище Приама».

Загадка в другом. Генрих Шлиман увлечённо рассказывал, как София перевезла находку в корзине с капустой, а Берлинский музей передал советским представителям три запечатанных ящика! Какой же физической силой обладала стройная молодая гречанка из Афин?

Читайте также

ПРИАМ В ШАТРЕ АХИЛЛА. ПОГРЕБЕНИЕ ГЕКТОРА

ПРИАМ В ШАТРЕ АХИЛЛА. ПОГРЕБЕНИЕ ГЕКТОРА Изложено по поэме Гомера «Илиада».Видели со светлого Олимпа боги, как Ахилл позорил тело Гектора. Негодовал на него за это бог Аполлон. Хотели боги, чтобы похитил Гермес труп Гектора, но противились этому богини Гера и

УКРАШЕНИЯ ЕЛЕНЫ ПРЕКРАСНОЙ. ШЛИМАН И ТРОЯ

УКРАШЕНИЯ ЕЛЕНЫ ПРЕКРАСНОЙ. ШЛИМАН И ТРОЯ Многие великие открытия, которые должны были бы случиться в путешествиях, трудных плаваниях и походах, на самом деле совершаются в библиотеках, кабинетах или университетских аудиториях.Шампольон разгадал тайну египетских

Троя-I

Троя-I Перенесемся в Трою. Расположенный в Малой Азии в пяти километрах от берега, город этот прикрывал проход через Дарданеллы в Черное море. Согласно археологии, первая крепость на холме была построена пять тысяч лет назад (современное название этого холма — Гиссарлык

Троя-II

Троя-II Что же в то время представляла собой Троя, судя по Гомеру и по археологическим материалам?Первый аэд Эллады (да и мира) не жалеет для нее эпитетов. Она и «обширная», и «красивая», и «прекрасно построенная», и «златообильная», и «ветрам открытая», и «хорошо

8. Развалины рядового средневекового укрепления Генрих Шлиман ошибочно назвал «остатками гомеровской Трои»

8. Развалины рядового средневекового укрепления Генрих Шлиман ошибочно назвал «остатками гомеровской Трои» «Потеряв» в эпоху XVI–XVII веков «античную Трою», историки ВОСЕМНАДЦАТОГО века начали заново её искать. Происходило это так. Археолог Элли Криш, автор книги

Троя Примерно в 3000 году до н. э. были возведены стены знаменитого города Трои. Легенда, связанная с десятилетней Троянской войной, знакома каждому. Главной причиной начала военных действий принято считать похищение прекрасной царицы Елены троянским царевичем Парисом.

Что за Трою отрыл Шлиман?

ГЕНРИХ ШЛИМАН: ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОДРАЖАНИЯ

ГЕНРИХ ШЛИМАН: ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОДРАЖАНИЯ Уроженец Германии, голландский купец, русский миллионер, гражданин США, доктор Оксфорда, археолог- первооткрыватель, все это один человек — Генрих Шлиман. О его удивительной жизни написаны горы литературы, но мало кто отмечал

БОРИС МОЗОЛЕВСКИЙ: «УКРАИНСКИЙ ШЛИМАН»

БОРИС МОЗОЛЕВСКИЙ: «УКРАИНСКИЙ ШЛИМАН» Сегодня имя Бориса Мозолевского — археолога, первооткрывателя знаменитой золотой пекторали, и поэта-лирика — широко известно на Украине. Иногда его даже называют «украинским Шлиманом». И не случайно. За свою относительно

ШЛИМАН ИЗ ЦИНТИННАТИ

ШЛИМАН ИЗ ЦИНТИННАТИ В гомеровской «Илиаде» есть глава, названная «Список кораблей». В ней древний сказитель с дотошностью военного корреспондента перечисляет тридцать вождей микенского союза, пославших свои флоты на Троянскую войну. К 1930 году дворцы и крепости этих

8. Развалины рядового средневекового укрепления Генрих Шлиман ошибочно назвал «остатками гомеровской Трои»

8. Развалины рядового средневекового укрепления Генрих Шлиман ошибочно назвал «остатками гомеровской Трои» «Потеряв» в эпоху XVI–XVII веков «античную Трою», историки ВОСЕМНАДЦАТОГО века начали заново ее искать. Происходило это так. Археолог Элли Криш, автор книги

Русская семья первооткрывателя Трои: Как мечты о раскопках разрушили брак Генриха Шлимана

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

В научных кругах отношение к нему всегда было неоднозначным – кто-то считал его легендарным первооткрывателем, а кто-то – великим авантюристом, шарлатаном и мистификатором. Но перед тем, как заняться раскопками, Шлиман успел построить весьма успешную карьеру на поприще торговли. Он приехал в Россию в начале 1846 г. как представитель голландской торговой фирмы. На тот момент ему было всего 24 года, но он зарекомендовал себя как предприимчивый коммерсант. Убедившись в том, что в Петербурге перед ним открывается немало возможностей в сфере торговых операций, Генрих решил задержаться здесь на более продолжительное время.

Через год после приезда в Петербург Шлиман принял российское подданство, а затем записался во вторую купеческую гильдию. Его дела здесь шли настолько успешно, что к 30 годам он уже был миллионером. Однако в России он занимался не только торговой деятельностью, но и поисками невесты. Известно, что Генрих был помолвлен со своей соотечественницей, немкой Софьей Гаккер, но помолвка была расторгнута. А вскоре Шлиман познакомился с семьей известного петербургского адвоката Петра Лыжина, к дочери которого у него вспыхнули чувства.

Из сохранившихся писем Екатерины Лыжиной следует, что еще до своего отъезда из России он сделал ей предложение – свои послания она завершала словами « преданная тебе и любящая тебя невеста ». В 1850 г. Шлиман уехал в Америку, где пробыл полтора года, а затем вновь вернулся в Петербург. Сложно судить, какими мотивами он руководствовался, когда после приезда сделал предложение в письменной форме сразу двум женщинам – Софье и Екатерине. Кто знает, как бы разрешилась эта двусмысленная ситуация, если бы Софья вдруг не скончалась от тифа.

В этом браке у Шлимана родилось трое детей, но этот семейный союз вряд ли можно было назвать счастливым. Генрих к тому моменту уже был одержим идеей отправиться на поиски Трои – города, описанного Гомером и до тех пор считавшегося мифическим. Супруга не разделяла увлечений мужа и его страсти к путешествиям, была всецело поглощена заботами о семье и детях и не хотела сопровождать Шлимана в его экспедициях. Возможно, это и стало основной причиной того, что их брак спустя 14 лет распался.

В 1866 г. Генрих Шлиман уехал из России, на этот раз навсегда. Самым тягостным для него стало расставание с сыном Сергеем, с которым они были особенно близки. Сын его боготворил и искренне за него переживал, о чем свидетельствуют его письма: « Я страшно опасаюсь, чтобы не случилось с Тобою чего-либо неблагоприятного в Трое, где, как говорят, теперь крайне опасно. Возьми непременно конвой солдат для того, чтобы быть в безопасности от разбойников »; « С тех пор как мир существует, едва ли какой другой ископатель имел более блистательный успех, чем Ты ». После отъезда из Петербурга Шлиман писал: « Любезный сын мой Сережа провожал меня до парохода в Петергофе. Мне очень трудно было расстаться с ним ».

Однако о «милом незабвенном Петербурге» и своей первой семье Генрих Шлиман тосковал недолго – спустя 3 года после отъезда из России он снова вступил в брак – с гречанкой Софьей Энгастроменос, и стал американским гражданином. При этом по российским законам его первый брак не был расторгнут, и с тех пор въезд в Россию ему был запрещен, поскольку здесь он считался двоеженцем.

Что же заставило Шлимана, ставшего в России купцом первой гильдии и сколотившего миллионное состояние, уехать из страны? Судя по тому, что еще во времена своего пребывания там, он выучил древнегреческий язык, мечта о Трое появилась у него задолго до отъезда. Поначалу он даже не терял надежды убедить Екатерину переехать к нему в Париж, где он планировал заняться научной деятельностью. Одному из своих петербургских знакомых Генрих писал: « Я же решительно не дам семейству более ни одной копейки на расходы в Петербурге после 31 го марта, ибо. не могу жить без семейства ». Тем не менее Екатерина Петровна в своем выборе была непреклонна – решение мужа в зрелом возрасте сменить род деятельности и заняться наукой казалось ей безрассудным, и даже после его ультиматума: либо она с детьми переезжает в Париж, либо он считает их брак расторгнутым – Екатерина осталась в Петербурге.

После того, как Шлиман женился во второй раз, их переписка с Екатериной Петровной прекратилась, но детям он продолжал писать, не теряя надежды на то, что сын Сергей станет его преемником. Он даже приглашал его на раскопки, но тот выбрал другой путь, став следователем и поселившись в провинции. Отец завещал ему два дома в Париже и солидное состояние, но воспользоваться этими благами Сергей, оставаясь в России, не мог. Он скончался в возрасте 84 лет, проведя последние годы в нищете. Его мать, Екатерина Петровна, всю жизнь посвятила детям и ушла из жизни в 1896 г.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: