Анализ стихотворения «Железная дорога» Некрасова

“Железная дорога” – это стихотворение Н. А. Некрасова. Оно было написано в 1864 году и стало воплощением размышлений поэта о тяжёлой участи русского народа, несправедливости и тех условиях, в которых оказывались люди, строившие железные дороги. Вы можете ознакомиться с кратким анализом “Железная дорога” по плану. Этот разбор можно использовать при изучении произведения на уроке литературы в 6 классе.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Железная дорога.

История создания – стихотворение появилось в 1864 году и стало одним из произведений Некрасова, посвящённых народу, повествующих о его нелёгкой жизни.

Тема – стихотворение о страданиях простых людей при строительстве железных дорог в России XIX века, безрассудстве чиновничества, жёстокой эксплуатации народа.

Композиция – линейная, стихотворение состоит из четырёх частей: первая – описание природы, а следующие – живое описание страшных картин, которые имели место быть при строительстве железной дороги.

Жанр – лирическое стихотворение, некоторые исследователи называют поэмой. Вид лирики – гражданская.

Стихотворный размер – стихотворение написано четырёхстопным дактилем, используется точная и неточная, женская и мужская рифма, перекрестный способ рифмовки АВАВ.

Эпитеты – “ Здоровый, ядрёный в оздух “, “славная осень”, “труд страшно громаден”.

Сравнения – “Лёд… словно как тающий сахар лежит”, “Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно”, “Листья… желты и свежи лежат, как ковёр”, “…почтенный лабазник, толстый, присадистый, красный, как медь”.

Синекдоха – “А по бокам-то всё косточки русские”.

Олицетворение – “Свисток оглушительный взвизгнул”.

История создания

Стихотворение “Железная дорога” было написано в 1864 году. История создания этого произведения связана со строительством в Российской Империи железных дорог. Крестьяне, трудившиеся на путях, находились в тяжёлых условиях, голодали, болели, умирали. Об их жизнях не думали и не заботились, единственной целью было скорое завершение работы. Поэту, переживавшему за простых людей, стремящемуся отразить действительность такой, какая она есть, было больно и обидно видеть это. Его переживания воплотились в данном стихотворении.

Главная мысль, которую во многих своих произведениях Некрасов пытался донести до широкой публики,– это тяжелое положение простого народа в России. Тема жизни крестьян и рабочих, невыносимые условия их труда и жизни при строительстве путей сообщения ярко отразилась в стихотворении “Железная дорога”. Также здесь красной нитью проходит осуждение поэтом тех людей, которые управляли этими работами. Они не заботились о том, чтобы облегчить труд людей и сохранить их жизни, а использовали их лишь в качестве средства достижения своих целей.

Композиция

Стихотворение состоит из четырёх выделенных частей. Все они взаимосвязаны и представляют собой соединение нескольких образов людей, сидящих в вагоне поезда: лирического героя, генерала и его сына Вани.

Жанр – лирическое стихотворение, впрочем некоторые литературоведы склонны его считать поэмой, что небезосновательно: есть сюжет, есть лирические отступления. Вид данного стихотворения определяется темой, которой он посвящен – это гражданская лирика. Подтверждение этому – отражение реальной действительности, ни в чём не приукрашенной. Поэт переживает за русский народ, людей, вынужденных работать в немыслимо тяжелых условиях, осуждает руководство, стремящееся добиваться своих целей любой ценой.

Стих написан трехсложным размером – четырёхстопным дактилем. Используются различные виды рифмы: точная (постели – успели, ночи – кочи), неточная (простор – ковёр, одному – ему), мужская (людей – ткачей), женская (громаден – беспощаден), способ рифмовки – перекрестный.

Средства выразительности

Обилие средств выразительности помогает воссоздать яркую, живую картину современной поэту действительности, которая предстает перед нами при прочтении стихотворения.

Какие средства выразительности в стихотворении Некрасова «Железная дорога»?

В стихотворении «Железная дорога» Н.А. Некрасов воспользовался различными средствами художественной выразительности!

В стихотворении присутствует множество эпитетов: «узкие насыпи«, «морозные ночи«, «добрый папаша«, «неокрепший лед«, «спина горбатая«.

Кроме того, автор использует для выразительности сравнения: «лабазник. красный, как медь«, «лед. как тающий сахар«, «листья. лежат, как ковер«.

Также Некрасов применил в стихотворении несколько метафор: «ямою грудь«, «здоровый, ядреный воздух«, «ясная дорога«, «стекла морозные«.

В конце своего произведения Некрасов воспользовался иронией, задавая вопрос генералу: «Кажется, трудно отрадней картину / Нарисовать, генерал. «

Вдобавок в стихотворении присутствуют стилистические фигуры, к примеру, обращения: «Братья!«, «Добрый папаша!«, а также восклицания: «Чу! восклицанья послышались грозные!«

«Реквием» абсолютно автобиографичен.

В нём оплакивается скорбящая мать, потерявшая сына. В нём оплакивается жена, потерявшая мужа.

И сама Ахматова пережила обе эти драмы,но за ее личной судьбой стоит трагедия всего русского народа.

Связь лирической героини с народом особенная, не зримая.

Так же много у Ахматовой и метафор, что позволяют кратко и быстро донести до нас мысли и чувства-

В поэме много других художественных средств- олицетворений,символ ов, аллегорий. Всё создает глубочайшие чувства, крайние переживания.

Но в поэме не использована только гипербола.

И не используется она потому что горе и страдания так велики, что ещё преувеличивать их нет никакой возможности.И нет нужды.

Ахматова создала «Реквием» не по умершим, а по тем, кто остался жить. Пока они помнят умерших, те не умирают. Они остаются с нами.

Анна Андреевна Ахматова прожила долгую и очень сложную жизнь. И оставила нам великое количество своих удивительных произведений.

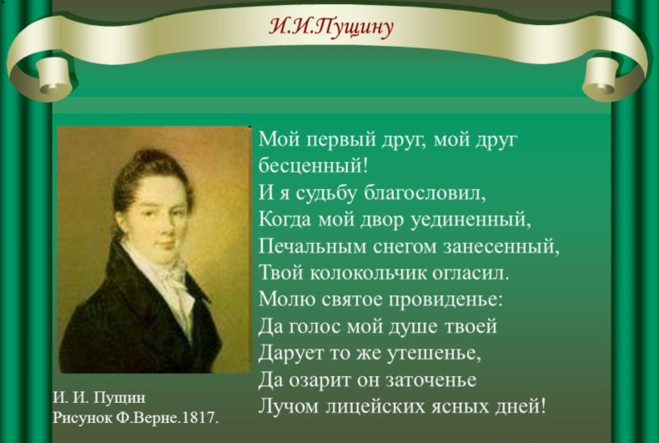

В небольшом по объему стихотворении Пушкина «И. И. Пущину» присутствует множество средств художественной выразительности. А больше всего в произведении эпитетов, которыми автор выражает свое настроение, подчеркивает обостренное чувство одиночества и проявляет привязанность к другу Пущину.

Олицетворение в стихотворении одно, и это:

Автор наделяет колокольчик возможностью что-то оглашать, хотя он может только звенеть.

Имеется в произведении несколько метафор, которыми автор благодарит судьбу («судьбу благословил»), и умоляет провидение («молю святое провиденье»).

История написания

История создания стихотворения «Железная дорога» тесно связана со строительством в Российской империи железных дорог. Все пути появились благодаря тяжёлому труду крестьян, которых морили голодом, не снабжали необходимыми вещами, заставляли работать день и ночь. К сожалению, жизнь и состояние бедных людей никого не волновали. Самое главное, что нужно было высшим должностным лицам, — скорейшее завершение строительства путей.

Некрасов с печалью смотрел за всем тем, что происходило в то время.

Его не волновали ни пути, ни другие новые постройки, которые появились благодаря труду крестьян. Писатель переживал за бедных людей, которые ничего не могли сделать со своим положением. Николай Алексеевич сам понимал, что одно его произведение не искоренит проблему. Однако он старался написать такое стихотворение, при помощи которого сможет донести свою мысль в массы и показать другим людям, насколько был обесценен труд простых граждан.

Стихотворение стало одним из самых значимых в гражданской лирике того времени. Впервые оно предстало перед читателями в 1864 году в журнале «Современник».

Образы и символы

Самым главным образом всего произведения становится сама железная дорога. Она является символом того времени, когда сотни ни в чём не повинных людей страдали и мучились от голода, прокладывая новые железные пути. В произведении показано, как восставшие погибшие люди, которые не смогли вытерпеть таких мук, направляются вслед за поездом, где едут генерал и Ванечка с рассказчиком.

Образ белоруса является собирательным и отражает все те муки, которым довелось прочувствовать многим крестьянам той эпохи. Рассказчик поражён тому, насколько привита любовь к труду у простого мужичка. Первые три главы стихотворения отведены под повествования о том, как на самом деле шёл процесс строительства путей. Увы, представители власти решили умолчать, сколько крестьян не выдержало и погибло за то время.

Образ купца достаточно противоречив. Этот мужчина может показаться «благодетелем», но на самом же деле он являлся мерзким человеком, который ненавидел простой народ и пользовался им ради своей выгоды. Он понимал, что обычный крестьянин не сможет отказаться от работы, так как это было приказом человека, который выше его по социальному статусу.

Тематика и настроение

Особое внимание стоит уделить тематике, которая раскрывается на протяжении всего произведения. В стихотворении поднят ряд вопросов:

Настроение стихотворения неоднозначное. С одной стороны, читателю показывают весь тот ужас, который настиг обычных крестьян во время строительства новых путей. С другой же стороны, показывается готовая железная дорога, по которой целый день мчаться поезда, а пассажиры, сидящие в них, даже и не задумываются о том, каким трудом были выстроены эти пути.

Проблематика стихотворения

Проблемы, поднятые автором, обширны и остаются актуальными по сей день. Казалось, что Некрасов описывает то, что волновало его в ту эпоху. Однако если задуматься, то можно понять, что многие из проблем продолжают существовать в современном обществе. В стихотворении подняты такие из них:

Основная идея

Автор пытался донести до людей то, что большинство легендарных строений было воздвигнуто простыми рабочими мужиками. Но зачастую все почести достаются чиновникам и высокопоставленным людям, которые только и делали, что обманывали простой народ и злоупотребляли их трудом только из-за того, что тот не мог возразить.

Некрасов хочет напомнить читателю, что большинство из того, что окружает его в повседневной жизни, воздвигнуто простыми мужиками. И если забыть их труд, забыть, через какие муки им приходилось проходить, чтобы заработать себе на хлеб, то это можно считать предательством самих себя и своей сущности.

Композиционные особенности

Композиционный план «Железной дороги» поможет разобрать произведение по частям и понять каждую из них. Композиция стихотворения разделена на 4 смысловые части, каждая из которых плавно перетекает другую. В первой части перед читателями предстаёт прекрасный пейзаж: тонкий лёд на речке, пожелтевшие листья, кочи и пни.

Далее показывается совершенно противоположная картина: голод, муки крестьян, смерти и ужасные условия труда. Тут читателю представлен обычный рабочий, измождённый голодом, почти белый с упавшими веками. Дальше появляется образ толстого рабочего в синем кафтане. При помощи такого приёма автор хочет показать, насколько сильно отличалось положение разных слоёв общества в то время.

Особенностью композиции стихотворения можно назвать его эпиграф: в нем автор сразу сообщает, о том, что происходит. Герой стихотворения случайно слышит в поезде разговор двух других героев.

Благодаря этому разговору задается направление всему произведению: это и противопоставление простого народа власти, и двуличное отношение к народу представителей высшего общества. С одной стороны, Папаша, явно высокопоставленный чиновник, скорее всего, генерал, одевает сына Ванюшу в кучерский армяк, якобы приближая его к более низким сословиям ипытаясь показать тем самым свою близкость к народу; с другой — одной фразой унижает миллионы крестьян, низводит их труд, заявляя, что дорогу построил граф Клейнмихель, который руководил строительством, причем довольно жестким и грубым образом.

Некрасов оформил эпиграф как отрывок из пьесы с ремарками. Многие литераторы того времени использовали эпиграфы, чтобы обозначить проблему своего произведения, но брали цитаты из других авторов. Некрасов был едва ли не одним из первых, кто создал эпиграф на основе собственного стихотворения, предваряя его же.

Жанр, направление и размер

Стих относится к жанру «гражданская лирика». Стихотворный размер — дактиль, в котором используется как мужская, так и женская рифма.

Направление произведения — реализм, так как автор в точности смог передать жизнь крестьян в ту эпоху.

Некрасов показал, каким трудом зарабатывал простой народ себе на хлеб. Они мучились, терпели голод и издёвки ради несчастных копеек. Однако даже ценой своей жизни люди всё равно оказывались обманутыми. Высокопоставленные лица пользовались их беззащитностью и считали, что могут пользоваться их трудом ради своей выгоды.

Стихотворение Некрасова стало одним из немногих произведений XIX века, в котором о жизни крестьян автор рассказывает с сочувствием.

Средства художественной выразительности

В своём стихотворении автор использует большое количество троп и литературных приёмов, которые помогают ему полностью воссоздать проблему жизни крестьян в ту эпоху. В произведении присутствуют такие средства художественной выразительности, как:

Краткий анализ стихотворения «Железная дорога» даёт понять читателю основную идею, которую хотел донести до него автор.

Некрасов поднял ту проблему, которая встречается в современном обществе. Использование труда слабых людей в корыстных целях — вот основная проблема, которая волнует по сей день.

«Железная дорога» анализ стихотворения Некрасова по плану кратко – антитеза, жанр, история создания, главная мысль

“Железная дорога” – это стихотворение Н. А. Некрасова. Оно было написано в 1864 году и стало воплощением размышлений поэта о тяжелой участи русского народа, несправедливости и тех условиях, в которых оказывались люди, строившие железные дороги. Вы можете ознакомиться с кратким анализом “Железной дороги” по плану. Этот разбор можно использовать при изучении произведения на уроке литературы в 6 классе.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Железная дорога.

История создания – стихотворение появилось в 1864 году и стало одним из произведений Некрасова, посвященным народу, повествующим о его нелегкой жизни.

Тема – стихотворение о страданиях людей при строительстве железных дорог в России 19 века, безрассудстве чиновничества, жестокой эксплуатации народа.

Композиция – линейная, стихотворение состоит из четырех частей: первая – описание природы, а следующие – живое описание страшных картин, которые имели место быть при сооружении железной дороги.

Жанр – гражданская лирика.

Стихотворный размер – стихотворение написано дактилем, используется точная и неточная, женская и мужская рифма, перекрестный способ рифмовки АВАВ.

Эпитеты – “Здоровый, ядреный воздух“, “славная осень”.

Сравнения – “Лед… словно как тающий сахар лежит”, “Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно”, “Листья… желты и свежи лежат, как ковер”, “…почтенный лабазник, толстый, присадистый, красный, как медь”.

Гиперболы – “Труд этот, Ваня, был страшно громаден”.

Метонимия – “А по бокам-то всё косточки русские”.

Олицетворение – “Свисток оглушительный взвизгнул”.

История создания

Стихотворение “Железная дорога” было написано в 1864 году. История создания этого произведения связана со строительством в Российской Империи железных дорог. Крестьяне, трудившиеся на путях, находились в тяжелых условиях, голодали, болели. Об их жизнях не думали и не заботились, единственной целью было скорое завершение работы. Поэту, переживавшему за простых людей, стремящемуся отразить действительность такой, какая она есть, было больно и обидно видеть это. Его переживания воплотились в изучаемом стихотворении.

Главная мысль, которую во многих своих произведениях Некрасов пытался донести до широкой публики, это тяжелое положение простого народа в России. Тема жизни крестьян и рабочих, невыносимые условия их труда и жизни при строительстве путей сообщения ярко отразилась в стихотворении “Железная дорога”. Также здесь красной нитью проходит осуждение поэтом тех людей, которые стояли во главе этих работ. Они не заботились о том, чтобы облегчить труд людей и сохранить их жизни, а использовали их лишь в качестве средства достижения своих задач.

Композиция

Стихотворение состоит из четырех выделенных частей. Все они взаимосвязаны и представляют собой соединение нескольких образов людей, сидящих в вагоне поезда: лирического героя, генерала и его сына Вани.

Жанр стиха определяется темой, которой он посвящен – это гражданская лирика. Подтверждение этому – отражение реальной действительности, ни в чем не приукрашенной. Поэт переживает за русский народ, людей, вынужденных работать в немыслимо тяжелых условиях, осуждает руководство, стремящееся добиваться своих целей любой ценой.

Стихотворение написано трехсложным размером – дактилем. Используются различные виды рифмы: точная (постели – успели, ночи – кочи), неточная (простор – ковер, одному – ему), мужская (людей – ткачей), женская (громаден – беспощаден), способ рифмовки – перекрестный.

Средства выразительности

В стихотворении “Железная дорога” были использованы различные художественные средства. Среди них часто встречаются сравнения: “Лед… словно как тающий сахар лежит”, “Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно”, “Листья… желты и свежи лежат, как ковер”, “…почтенный лабазник, толстый, присадистый, красный, как медь”. Также автор применяет эпитеты: “Здоровый, ядреный воздух”, “славная осень”, гиперболы: “Труд этот, Ваня, был страшно громаден”.

Кроме того, можно наблюдать и другие средства, к примеру, метонимию: “А по бокам-то всё косточки русские”, олицетворение: “Свисток оглушительный взвизгнул”.

Обилие средств выразительности помогает воссоздать яркую, живую картину тогдашней действительности, которая предстает перед нами при прочтении стихотворения.

Анализ стихотворения «Железная дорога» (Н. Некрасов)

Произведение Николая Алексеевича Некрасова 1864 года отражает насущные проблемы царской России, описывает бедственное положение крестьян и использование их труда в тяжелых работах. Стихотворение посвящается детям, а в самом эпиграфе перед произведением с иронией говорится о роли П. А. Клейнмихеля в строительстве. «Железная дорога» Некрасова на потеряла социальную остроту и сегодня, поэтому Многомудрый Литрекон всем советует обратиться к оригинальному тексту стихотворения.

История создания

Произведение посвящено строительству первой железной дороги в России. Соответствующий указ был издан Николаем I в 1842 году. Она должна была соединить Москву и Петербург. Работы под руководством графа П. А. Клейнмихеля были завершены в рекордно короткие сроки — в 1852 году.

Стихотворение Н. А. Некрасова «Железная дорога» появилось в журнале «Современник» в 1864 году. Произведение стало ключевым в гражданской лирике того времени. Поэта интересовало в большей степени не то, какие блага принесла новая дорога его отечеству, но то, какой ценой это строительство далось россиянам.

Произведение представляет собой диалог между генералом и его сыном, Ванечкой, а также рассказчиком-автором, который возражает «папаше» по поводу того, что дорога строилась в хороших условиях.

Жанр, направление, размер

Стихотворение «Железная дорога» относится к гражданской лирике. Оно написано дактилем, в нем используется мужская и женская рифма, с перекрестным способом рифмовки (abab).

Направление данного стихотворения – реализм. Повествование ритмично, как будто созвучно перестукиванию колес уходящего вдаль поезда. Мы видим перед собой реальную жизнь сотен тысяч крестьян, которым по причине жуткой бедности приходилось трудиться в поте лица, зарабатывая при этом копейки и по непонятной причине оказываясь в долгу перед начальством.

Данное стихотворение относится к немногим произведениям XIX века с социальной направленностью, где о жизни простого народа рассказано с сочувствием.

Образы и символы

Первым и самым главным образом данного произведения является железная дорога. Она стала причиной невыразимой боли русского народа, заставила страдать ни в чем не повинных людей. Сотни мертвецов восстают и идут вслед за поездом, в котором едут генерал и Ванечка вместе с рассказчиком.

Когда же барин просит показать «светлую сторону», то автор не отказывается, а, напротив, с удовольствием и иронией демонстрирует, как лабазник отмерил рабочим бочку вина и простил недоимку. Купец выступает в образе «благодетеля», который на самом деле люто ненавидит народ и пользуется своей властью, эксплуатируя невежественных и беспомощных людей.

Темы и настроение

Проблемы

Проблематика произведения богата и насыщенна.

Основная идея

Произведение «Железная дорога» явственно показывает, что творцами всего великого как на Руси, так и в Европе являются простые мужики. Это и есть главная мысль произведения. Тем не менее, все почести и заслуги достаются и приписываются помещикам, подрядчикам, господам, которые жестоко обращаются с рабочими, эксплуатируют их и обманывают, приписывая несуществующие долги.

Читатель, по мнению поэта, должен понимать, что на самом деле без труда простого мужика не было бы создано многое из того, что окружает нас в повседневной жизни. Смысл авторского предостережения заключается в том, что если мы забудем о том, кому на самом деле мы обязаны строительством той же самой железной дороги, то предадим самих себя и свою сущность.

Средства художественной выразительности

Таким образом, перед нами предстает картина бесправного крестьянского труда, где, находясь под гнетом крепостного права, простым мужикам приходится гнуть спины, чтобы построить дорогу на радость своим господам. Хотя помещики и находятся в выигрышном положении, получая себе все лавры и заслуги, заработанные их подчиненными, на самом деле они предстают перед нами как низкие, подлые люди, недостойные того, чтобы остаться в веках, недостойные считаться истинными благодетелями. Гораздо больше для процветания нашей Родины сделали русские мужики, рабочие и крестьяне, память о которых мы должны по велению автора сохранить в своих сердцах и пронести через века.