Итоговое сочинение: Почему добро побеждает зло?

Автор: Самый Зелёный · Опубликовано 24.09.2019 · Обновлено 24.09.2019

(489 слов) В мире есть много несправедливости, но зачастую добро все равно побеждает зло, даже если у жестокости есть могущество и сила. Причина в том, что люди по натуре своей склонны к добру, и каждый из нас рождается с интуитивным стремлением к хорошему. Конечно, игры разума могут заглушить голос совести, но рано или поздно мы все-таки выйдем на правильный путь, потому что именно туда ведет нас сердце. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть книги и найти там подходящие примеры.

Так, в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников становится убийцей под влиянием ницшеанской теории о сверхчеловеке. Он считает, что среди обычных людей есть те, кому все позволено, и именно к этой касте стремится примкнуть Родион. Чтобы проверить себя, он убивает старуху-процентщицу и ее сестру и грабит их. В ходе следствия случайный человек берет на себя всю вину за случившееся и полностью запутывает дело. Раскольникову повезло: он вполне может избежать наказания. Казалось бы, пора начать тратить деньги и совершать подвиги, но герой заболевает от нравственных страданий и едва не сходит с ума. Он отказывается от семьи, друга, отрицает даже себя самого, но никак не может простить себе этот грех. Добро, являющееся нравственной основой характера Родиона, постепенно пересиливает зло, ставшее лишь следствием неблагоприятных жизненных обстоятельств. Раскольников признает вину и раскаивается на каторге. Его пример показывает, что истинная натура человека тянется к добру и справедливости, поэтому они всегда берут верх над злобой и жестокостью.

В этом же романе мы видим другой пример — перевоплощение Аркадия Свидригайлова из сладострастного насекомого в человека гуманного и совестливого. Всю жизнь герой развратничал, хитрил и был замечен в самых отвратительных и гнусных местах. На его совести несколько преступлений, но до некоторых пор он жил спокойно и стремился лишь удовлетворить свои низменные нужды. Однажды он познакомился с гувернанткой в доме своей жены и решил овладеть ею, но Дуня Раскольникова была очень принципиальной девушкой и не подпустила к себе помещика. Но Аркадий Свидригайлов не мог успокоиться. После таинственной смерти жены он направился вслед за Дуней и стал шантажировать ее тайной Родиона. Под этим предлогом он заманил несчастную жертву к себе в квартиру и позаботился о том, чтобы их не услышали. Герой все продумал: даже выстрелы Дуни никто не услышал, и она осознала, что заперта в ловушке. И тут Авдотья тихо и жалобно попросила своего мучителя отпустить ее. Сердце Аркадия дрогнуло: еле сдерживая себя, он велел девушке бежать из квартиры. Перед самоубийством он же отдал все свои деньги, помогая Родиону, Соне и детям Катерины Ивановны. Так, даже самый пропащий человек возвращается на праведный путь, ведь его душа все еще стремится к свету. Поэтому добро всегда сильнее зла.

Таким образом, добро побеждает зло, потому что все люди стремятся к добродетели, даже не подозревая об этом. Все мы хотим жить спокойно, честно и хорошо, чтобы не сеять семя вражды и горя. Но некоторые из нас просто ошибаются и сворачивают с истинного пути, желая сократить дорогу к желаемому. Как только они понимают, что заблудились, они вновь тянутся к свету, и добро побеждает в очередной раз.

Сочинение-рассуждение на тему: “добро побеждает зло”

Почему добро побеждает зло?

Всем известно, что “добро всегда побеждает зло”. Отчего так? Говорят, что добра на свете чуточку больше и оно немного сильнее зла. Точнее, сил у них почти одинаково, но у Добра все равно немного больше и у него всегда перевес. Почему так, а не иначе? Попробуем разобраться.

На эту тему всегда было немало пословиц и поговорок:

И так далее, можно продолжать далее в том же порядке. Из всех этих пословиц и поговорок явно следует, что добро в приоритете.

Добром считается все хорошее, полезное: помочь другому человеку, который рядом, делиться тем, что у тебя есть с другими. Добро – это польза, оно символ блага. Добро, в целом, является чем-то хорошим, изначально, для всех людей. А для каждого конкретного человека полезное и положительное в это время, в этом месте.

Хотя то, что для одного человека является добром, для другого может быть злом, в зависимости от разных условий и обстоятельств, взглядов, суждений. Например, богатство. Что для одного добро, то для другого зло. Если то, что умному приносит счастье дать глупому, это может его погубить. Так что понимание добра объективно. Но по большому счету, в общем, добро есть добро.

Это нечто светлое, чистое, то, что “творят”: “Твори добро на всей земли. Твори добро другим во благо”. Чтобы делать добро, надо прилагать усилия, надо оказать положительное воздействие, а это стоит сил. Но добро не остается не замеченным и от его творения приятно тому, кто его делает и “кидает в воду”. Добро бескорыстно, безвозмездно.

Его, действительно, делают и дарят просто так, ничего не требуя взамен. Поэтому оно и есть добро. У него есть свойство возвращаться бумерангом.

Делая добро, это всегда к сотворившему возвращается. Когда есть душевный порыв, то сотворившему добро хорошо и легче живется, чем тому, кто дарит зло и агрессию. Добрый всегда окружен аурой тепла и понимания. Даже если у него не складывается судьб, от доброты всегда жизнь светлее и чище.

Добро порождает, как известно, добро, а зло порождает зло. Поскольку добро – позитивный, созидательный поступок, то оно само по себе множит и увеличивает. А зло, напротив, уничтожает, в том числе себя самое.

Доброе есть добро. Доброе слово и положительное внимание всем приятно. Вот и злому тоже надо добро. Добро всем приемлемо, его не стоит понимать, а только уметь принимать.

Когда встречаются злой и добрый, то злой начинает отношения с агрессии, с попытки “задавить”, “уничтожить”. Добро же не поддается, оно, напротив, уверенно в себе и словно заражает позитивом. Словно добрый верит, что злой не такой уж злой и это отношение передает злому. И вот уже злой не такой уж злой, он сам поверил в хорошее начало. Добро для всех добро.

Так что, живя в доброте, любви и понимании, всегда только прибавляется. От добра только польза. Поэтому оно всегда побеждает.

Сочинение на тему 3 класс добро побеждает зло

Сочинение “Добро побеждает зло”

Добро и зло – это два понятия, которые во все времена всегда идут рядом. Нет, они не союзники, между ними вечная борьба. К сожалению, в нашей жизни, не все так просто как в сказках. Не всегда доброта побеждает темные силы.

За окном ХХI век. Стремительно развиваются высокие технологии, которые значительно облегчают жизнь человека. Вокруг столько прекрасного, нам бы жить и радоваться! Но люди охвачены злобой, ненавистью. Во многих уголках планеты идут войны. И не понятно, для чего причинять боль и заставлять плакать таких, как ты сам.

Нажива, богатство захватили человеческий разум. Ради этого люди готовы обидеть, предать и даже лишить жизни. Не обижайте других, ведь даже незначительная обида может породить великое зло.

В литературных сочинениях, когда автор описывает зло как победителя, это не призыв делать так, как отрицательный герой, это совет задуматься. К примеру, в трагедии Гете “Фауст” показано самую настоящую борьбу.

Герой, продавая душу дьяволу, понимает, что последствия могут быть необратимы, но делает этот шаг, ради удовлетворения своих амбиций, ради наживы и распутства. Он обманывает ту, которая безгранично была ему верна и любила всем сердцем.

А стоят ли человеческих жертв его поступки.

Итоговое сочинение: Всегда ли добро побеждает зло?

В детстве нам читали сказки, и в конце добро неизменно побеждало зло. Но так ли это в реальной жизни? К сожалению, далеко не всегда положительные явления преобладают над отрицательными. Многие злодеяния остаются без наказания, а то и вовсе оправдываются и превозносятся легковерной толпой. Добро же подчас не может за себя постоять, да и не выгодна справедливость многим владыкам мира сего. Вот и получается, что полюса меняются местами, и черное становится белым. Чтобы доказать это, достаточно перечислить подходящие литературные примеры, которые опираются на реальные исторические факты.

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» множество страниц посвящено рассуждениям автора о том, как его современники превозносили Наполеона и его «подвиги». Люди считали воинственного императора «великим человеком», который шел насаждать в варварские страны цивилизацию и республиканские идеалы. Правда, «свободы сеятель пустынный» протаптывал себе дорогу по крови и трупам, не жалея ни сограждан, ни иноплеменных солдат. Толстой описывает, как Наполеон упивался собственным величием, забывая о том, что оно стоило жизни тысячам человек, пострадавших от его набегов. Героические сражения он проводил в шикарном шатре, а сам ехал на поле брани разве что насладиться очевидным триумфом. Пока он окружал себя роскошью и льстецами, Европа истекала кровью, а в результате так и ничего и не вышло: варвары так и остались варварами, разве что в меньшем количестве. И этого тщеславного и самовлюбленного человека, ставшего знаменитым благодаря стихии народного бунта, люди называли «великим», не понимая, что перед ними виновник многочисленных разрушений и смертей. К сожалению, зло в его лице и сейчас является героическим, а эпоха наполеоновских войн романизируется и становится примером для многих политических деятелей. Наполеону посвящены целые музеи, и его имя стало синонимом «победителя», но не «злодея».

Столь же безрадостный пример описал М.А. Булгаков в романе «Белая Гвардия». В 1918 году Киев был окружен бандами Петлюры — кровожадного бандита, собравшего вокруг себя озлобленных и жаждущих мести крестьян, угнетенных режимом, установившемся после революции 1917 года. Тогда столица Украины стала приютом для эмигрантов, изгнанных из России большевиками. Власть в городе принадлежала гетману (так называл себя один крупный помещик), и он склонялся к монархическим традициям и ценностям из-за своего происхождения. Но накануне вторжения Петлюры гетман испугался, что у него недостаточно сил для сопротивления, и решил сбежать из города. Он никого не предупредил о безвыходном положении Киева, не пошел на переговоры с оккупантами, не попытался даже защитить свою честь и честно признаться в провале. Все до последнего были уверены, что город защищен, и все в порядке, и набег Петлюры застал врасплох незащищенных жителей. Хуже всего пришлось юнкерам, которые пытались защитить Киев и выполнить свой долг, и лишь на позициях они узнали, что их предали и бросили погибать. Счастливого финала история не предусмотрела: город был захвачен, многие люди перебиты. Зло победило добро, причем не только в книге, но и на самом деле.

Таким образом, мы никак не можем сделать оптимистичный вывод о том, что добро всегда побеждает зло. Бывает и так, что отрицательные стороны жизни берут верх над положительными, а потом эту несправедливость еще и переворачивают с ног на голову, делая черное белым. Такова наша жизнь без прикрас, и к ней нужно быть готовым.

Итоговое сочинение: Всегда ли добро побеждает зло?

(497 слов) В детстве нам читали сказки, и в конце добро неизменно побеждало зло. Но так ли это в реальной жизни? К сожалению, далеко не всегда положительные явления преобладают над отрицательными. Многие злодеяния остаются без наказания, а то и вовсе оправдываются и превозносятся легковерной толпой. Добро же подчас не может за себя постоять, да и не выгодна справедливость многим владыкам мира сего. Вот и получается, что полюса меняются местами, и черное становится белым. Чтобы доказать это, достаточно перечислить подходящие литературные примеры, которые опираются на реальные исторические факты.

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» множество страниц посвящено рассуждениям автора о том, как его современники превозносили Наполеона и его «подвиги». Люди считали воинственного императора «великим человеком», который шел насаждать в варварские страны цивилизацию и республиканские идеалы. Правда, «свободы сеятель пустынный» протаптывал себе дорогу по крови и трупам, не жалея ни сограждан, ни иноплеменных солдат. Толстой описывает, как Наполеон упивался собственным величием, забывая о том, что оно стоило жизни тысячам человек, пострадавших от его набегов. Героические сражения он проводил в шикарном шатре, а сам ехал на поле брани разве что насладиться очевидным триумфом. Пока он окружал себя роскошью и льстецами, Европа истекала кровью, а в результате так и ничего и не вышло: варвары так и остались варварами, разве что в меньшем количестве. И этого тщеславного и самовлюбленного человека, ставшего знаменитым благодаря стихии народного бунта, люди называли «великим», не понимая, что перед ними виновник многочисленных разрушений и смертей. К сожалению, зло в его лице и сейчас является героическим, а эпоха наполеоновских войн романизируется и становится примером для многих политических деятелей. Наполеону посвящены целые музеи, и его имя стало синонимом «победителя», но не «злодея».

Столь же безрадостный пример описал М.А. Булгаков в романе «Белая Гвардия». В 1918 году Киев был окружен бандами Петлюры — кровожадного бандита, собравшего вокруг себя озлобленных и жаждущих мести крестьян, угнетенных режимом, установившемся после революции 1917 года. Тогда столица Украины стала приютом для эмигрантов, изгнанных из России большевиками. Власть в городе принадлежала гетману (так называл себя один крупный помещик), и он склонялся к монархическим традициям и ценностям из-за своего происхождения. Но накануне вторжения Петлюры гетман испугался, что у него недостаточно сил для сопротивления, и решил сбежать из города. Он никого не предупредил о безвыходном положении Киева, не пошел на переговоры с оккупантами, не попытался даже защитить свою честь и честно признаться в провале. Все до последнего были уверены, что город защищен, и все в порядке, и набег Петлюры застал врасплох незащищенных жителей. Хуже всего пришлось юнкерам, которые пытались защитить Киев и выполнить свой долг, и лишь на позициях они узнали, что их предали и бросили погибать. Счастливого финала история не предусмотрела: город был захвачен, многие люди перебиты. Зло победило добро, причем не только в книге, но и на самом деле.

Таким образом, мы никак не можем сделать оптимистичный вывод о том, что добро всегда побеждает зло. Бывает и так, что отрицательные стороны жизни берут верх над положительными, а потом эту несправедливость еще и переворачивают с ног на голову, делая черное белым. Такова наша жизнь без прикрас, и к ней нужно быть готовым.

О том, как побеждать зло добром

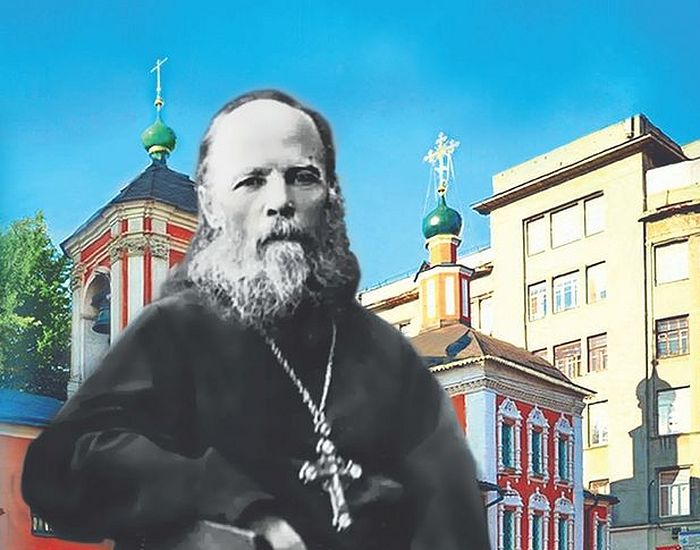

Из воспоминаний о святом праведном Алексии Мечёве

16/29 сентября – день памяти знаменитого московского старца в миру протоиерея Алексия Мечёва (1859–1923), настоятеля московского храма святителя Николая в Кленниках, молитвенника и прозорливца. Предлагаем вниманию читателей фрагменты из новой книги «Святой праведный Алексий Московский», вышедшей в издательстве Сретенского монастыря.

Монахиня Иулиания (Соколова) рассказывала о таком случае: «Как-то после ранней обедни в будний день подошел к батюшке пьяный оборванный человек, весь трясущийся, и, едва выговаривая слова, обратился к нему: “Я совсем погиб, спился. Погибла душа моя… спаси, помоги мне… Не помню себя трезвым… потерял образ человека…” Не обращая внимания на его омерзительный вид, батюшка совсем близко подходит к нему и, любовно заглядывая ему в глаза, кладет на его плечи руки и говорит: “Голубчик, пора нам с тобой уже перестать винцо-то пить”. – “Помогите, батюшка дорогой, помолитесь”. Батюшка, взяв его за правую руку, ведет к амвону и, оставляя его там, уходит в алтарь. Открыв завесу царских врат главного Казанского придела, торжественно распахивая царские врата, начинает молебен, величественным голосом произнося: “Благословен Бог наш…”, и, взяв за руку грязного оборванца, ставит его рядом с собой у самых царских врат. Опускаясь на колени, со слезами начинает усердно возносить молитву Господу Богу. Одежда оборванца была настолько порвана, что тело обнажалось, когда он, по примеру батюшки, клал земные поклоны. По окончании молебна батюшка трижды осенил крестом несчастного и, подавая ему просфору, три раза его поцеловал.

Через непродолжительный срок к свечному ящику подошел прилично одетый мужчина и, покупая свечу, спросил: “Как бы увидеть отца Алексия?” Узнав, что батюшка в храме, он радостно заявил, что желает отслужить благодарственный молебен. Вышедший на амвон батюшка воскликнул: “Василий, да это – ты?!” С рыданием бросился к его ногам недавний пьяница, прослезился, и батюшка начал молебен. Оказалось, что Василий получил хорошее место и прекрасно устроился».

О том, как умел батюшка побеждать зло добром, вспоминала духовная дочь старца монахиня Иулиания (Соколова): «В батюшкин храм во время утрени пришла целая толпа студентов. Батюшка был в алтаре и услышал мужские голоса, плясовые напевы. Вошедшие так бесчинствовали, что испуганный псаломщик едва окончил шестопсалмие. Кто-то посоветовал батюшке выгнать их, но он только горячо молился. Один из студентов отделился от товарищей и вошел в алтарь. Батюшка, стоявший у жертвенника, быстро обернулся, ласково встретил безумца: “Как приятно видеть, что молодые люди начинают свой день молитвой… Вы пришли помянуть родителей?” Сраженный таким неожиданным сердечным обращением, вошедший оторопело пробормотал: “Да-а-а…”

Батюшка говорил так искренне и любовно, что растрогал пришедших, многие плакали. Они признались, что пришли его бить

По окончании утрени батюшка обратился к пришедшим со словом, в котором напомнил этой молодежи, стремящейся бороться за широкое счастье, о семье, о родителях, которые любят их, возлагают на них надежды, что когда они получат образование, то станут их кормильцами… Он говорил так от души, так искренне и любовно, что растрогал их, многие плакали; некоторые остались петь обедню, а потом стали его друзьями и богомольцами, а некоторые и духовными детьми. Они признались батюшке, что… пришли его бить…»

Отец Павел Флоренский в 1924 году писал: «Маросейская община была по духовному своему смыслу дочерью Оптиной пустыни: тут жизнь строилась на духовном опыте. Отец Алексий учил своею жизнью, и все вокруг него жило, каждый по-своему и по мере сил участвовал в росте духовной жизни всей общины. Поэтому хотя община и не располагала собственной больницей, однако многочисленные профессора, врачи, фельдшерицы и сестры милосердия – духовные дети отца Алексия – обслуживали больных, обращавшихся к отцу Алексию за помощью. Хотя не было своей школы, но ряд профессоров, писателей, педагогов, студентов, также духовных детей отца Алексия, приходили своими знаниями и своими связями на помощь тем, кому оказывалась она потребной. Хотя и не было при общине своего организованного приюта, тем не менее нуждающихся или обращавшихся за помощью одевали, обували, кормили».

Отец Сергий Дурылин вспоминал: «То же делал отец Нектарий, другой оптинский старец, который однажды сказал кому-то: “Зачем вы ездите к нам? У вас есть отец Алексий”. Это оптинское свидетельство об отце Алексии нельзя не признавать величайшим по значению. В нем выражено глубокое единство опытно-духовного пути отца Алексия с тем, которым шло оптинское старчество, истоком своим восходящее к великому старцу Паисию Величковскому и через него к Афону и живому святоотеческому преданию всего Православия. Отец Алексий был оптинский старец, только живущий в Москве. В этом заключена величайшая радость и величайший смысл».