Кто открыл материк Антарктида: кратко о первооткрывателях

Антарктида — континент, расположенный на Южном полюсе Земли. Ее площадь, включая все близлежащие острова, составляет более 14 миллионов квадратных километров. Открытие ледяного материка до сих пор вызывает у ученых споры. Одни полагают, что он был известен еще в XVI веке. Другие считают истиной версию о русских первооткрывателях.

Кто открыл Антарктиду

С начала истории географических открытий мореплаватели уходили все дальше на юг нашей планеты. Казалось, что земля там богата и обитаема. Но суша, которая раз за разом встречалась им на пути, оказывалась очередным островом.

Первые предположения о существовании Антарктиды были сделаны в начале XVI столетия. Для исследования южных морей была собрана португальская экспедиция под руководством Америго Веспуччи. Она благополучно добралась до острова Южная Георгия и вернулась назад. Продвинуться дальше помешал сильнейший холод, который не смогла перенести команда.

Голландцы считают открывателем этого материка капитана Дирка Гееритца. В 1559 году его судно в Магеллановом проливе попало в шторм. Когда погода улучшилась, моряки поняли, что их сильно отнесло на юг. Они определили координаты своего местоположения и заметили «высокую землю». Что именно Гееритц подразумевал под этими словами, никто не знает. Возможно, он имел в виду один из островов, которых много в Южном море.

Корабль Джеймса Кука в XVII веке проделал большой путь в атлантических водах. Продвинуться дальше ему помешали льды и холод.

Русские первооткрыватели

Морское министерство России в 1819 году получило письмо от адмирала Крузенштерна о необходимости организации экспедиций к Южному полярному морю.

Этапы исследования Южного полюса русскими кратко:

Плавание длилось 751 день. Экспедиция прошла расстояние более ста тысяч километров и нанесла на географическую карту 29 новых островов.

Беллинсгаузена и Лазарева считают официальными первооткрывателями ледяного материка. Они обогнули Антарктиду и доказали, что она со всех сторон окружена морями. Русские моряки девять раз подходили к ее берегам.

Во время длительного плавания команда экспедиции сильно страдала от недостатка пресной воды. Люди догадались добывать воду, растапливая лед встречных айсбергов.

События после открытия материка

В 1840 году экспедиция под руководством англичанина Росса открыла Землю Виктория, море и шельфовый ледник Росса.

Первый пароход вдоль берегов Антарктиды проплыл в 1873 году. Это было промысловое немецкое судно «Грейланд».

Первыми исследователями, которым удалось спуститься на континентальную часть Антарктиды, были норвежцы. Преподаватель естествознания Борхгревинк уговорил капитана промыслового корабля «Антарктик» спустить на воду лодку, чтобы причалить к берегу. Ученый собрал найденные образцы горных пород и исследовал антарктический лишайник. Это произошло 23 января 1885 года.

Норвежский путешественник Борхгревинк Карстен в 1898 — 1899 годах организовал первую зимовку на ледяном материке. Место для нее было выбрано неудачно, и экспедиция вернулась неполным составом.

Первая антарктическая научная станция была создана в 1899 году на мысе Адэр.

В 1911 году норвежец Амундсен достиг Южного полюса. Его последователь Роберт Скотт, который предпринял похожую попытку, погиб на обратном пути.

Кто придумал название континента

Название «Антарктида» произошло греческого слова, обозначающего «напротив севера».

В своей книге «Метеорология» антарктический регион упоминал Аристотель. Древнегреческий математик и географ Марин Тирский это название использовал на карте мира.

Русские первооткрыватели Беллинсгаузен и Лазарев описали найденную землю как «льдинный материк». Американец Чарлз Уилкс в середине XIX века окрестил ее «Антарктический материк». Английский океанограф Джон Мэррей впервые изобразил ее на карте целиком в 1886 году.

Первым человеком, который официально назвал континент «Антарктидой», был шотландец Джон Джордж Бартоломью в 1890 году.

Некоторые факты о холодном материке

Антарктида — самый холодный и высокий континент. Его средняя высота — более двух тысяч метров. А в центре материка показатель достигает четырех тысяч.

Самая высокая точка составляет 5140 метров над уровнем моря и называется массив Винсон. Самая низкая расположена во впадине Бентли — 2555 метров ниже уровня моря.

Трансантарктические горы проходят через всю Антарктиду и делят ее на две части:

Значение открытия шестого континента

История открытия Антарктиды и ее последующее исследование показывает стремление человека к постоянному расширению своих знаний о мире. Шестой континент пытались исследовать путешественники разных государств с научными целями. Но его суровые условия требуют работы человека на пределе возможностей и использования самого современного оборудования.

Постепенно Антарктида открывает людям свои тайны. В 1996 году на ее территории было обнаружено подледное озеро. Оно изолировано от соприкосновения с землей на протяжении миллионов лет. Его пресные воды содержат большое количество кислорода и подходят для жизни организмов. Глубина озера — более километра, а температура воды — до +10° на дне.

Недра Антарктиды содержат множество полезных ископаемых:

Ледники Антарктиды — огромный мировой запас пресной воды.

В мире растет интерес к более глубокому исследованию этого материка. Это связано с процессом активного таяния льдов и ежегодного появления над Антарктидой озоновой дыры.

Видео

Из нашего видео вы узнаете массу интересного об Антарктиде.

Русские не испугались ледяного безумия: как Лазарев открыл Антарктиду

Великий исследователь и мореплаватель Джеймс Кук, предприняв попытку достичь Неведомой Южной земли, которая, как полагали, находится в районе Южного полюса, и обследовав высокие широты возле него, был уверен, что никто не продвинется дальше, чем это удалось ему. Он писал, что если некая обширная земля и существует в этих краях, то находится она возле самого полюса, а достичь ее не удастся никому. Как-то нередко бывало в истории, опровергнуть столь категорическое утверждение довелось русским.

Открытие Антарктиды

Великое открытие было сделано экспедицией Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена 28 января 1820 года. Российские шлюпы «Мирный» под командованием Лазарева и «Восток» доказали существование возле Южного полюса континента. Опоздай они буквально на пару дней — и честь открытия нового континента могла бы принадлежать британцам. Шельфовый ледник, к которому приблизились шлюпы, в наши дни носит имя Беллинсгаузена.

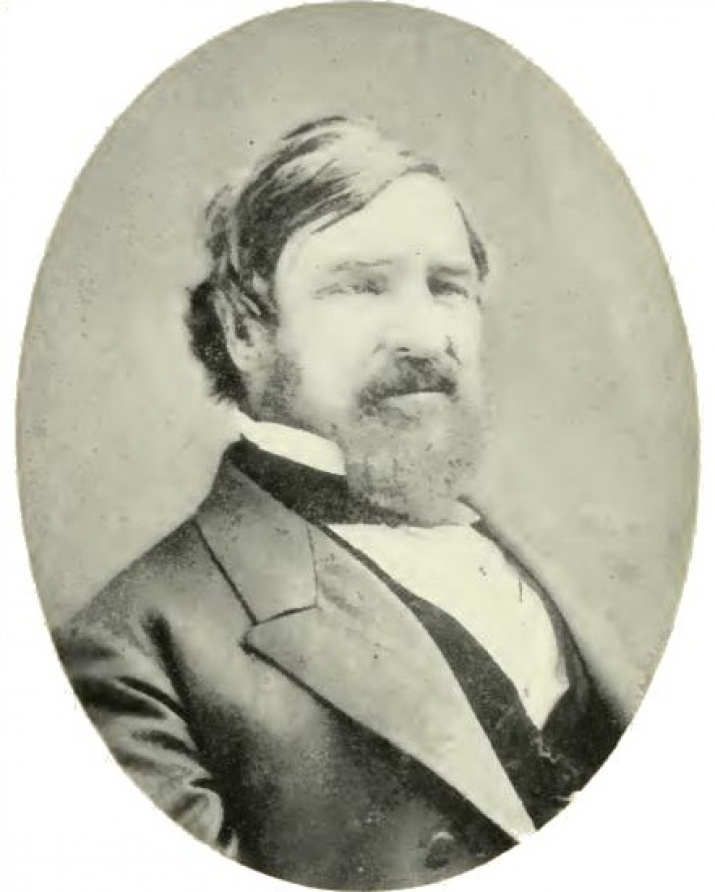

Михаил Лазарев был прирожденным моряком

Из тридцати двух выпускников своего курса он был третьим и, являясь одним из лучших, был отправлен на пятилетнее обучение мореходству в Великобританию. За это время Михаил не только побывал во многих морях и портах, но и получил звание офицера британского флота. Вскоре после завершения им практики разразилась Русско-шведская война, и здесь, в сражении против двух английских линкоров, Лазарев не только показал британцам все, чему у них научился, но и кое-что новенькое, к чему пришел сам.

После войны 1812 года он стал капитаном фрегата «Суворов», на котором совершил кругосветное путешествие, заодно доставив груз для российских колоний в Америке. Все это позволило рассматривать именно его на роль капитана сложнейшей полярной экспедиции.

Экспедиция к Южному континенту

Экспедиция была подготовлена при личном благоволении Александра I и благодаря влиянию таких людей, как Сарычев и Крузенштерн. Последний был хорошо знаком с Беллинсгаузеном, который был вместе с ним в кругосветном путешествии. Но несмотря на это, капитаном «Востока» тот стал незадолго до отправления экспедиции из Кронштадта. Вся подготовка почти полностью легла на плечи Михаила Лазарева. Он занимался и подбором провизии и общим снаряжением.

Экспедиция готовилась в спешке, пригодных для нее кораблей не хватало, и на роль одного из шлюпов был назначен ледоходный транспорт «Ладога». Под руководством Лазарева корабль был основательно доработан:

После всего этого корабль получил имя «Мирный» и был признан готовым к дальнему походу. Впрочем, готовность эта была условной и принималась лишь ввиду обстоятельств.

Суда получились различными. Лазарев писал, что «Мирный» был более крепким, устойчивым, лучше переносил волну и отличался большей вместительностью, но был при этом и менее быстрым, чем «Восток».

Добравшись до Земли Сандвича, честь открытия которой принадлежала Куку, экспедиция выяснила, что мореплаватель ошибался и земля эта представляет архипелаг. Было решено, что он сохранит прежнее название, и теперь он известен как Сандвичевы острова. Также удалось узнать, что острова эти являются частью хребта, тянущегося от Фолклендских островов. В наши дни его называют Южно-Антильским и полагают, что он связан с Андами.

Подобравшись предельно близко к еще неизвестной Антарктиде, русские моряки столкнулись с теми же трудностями, какие вставали на пути и у многих других экспедиций до них. Помимо холода, почти все время шел снег, и корабли постоянно наталкивались на непроходимые и казавшиеся беспредельными ледовые поля.

Как писал Лазарев, они продолжали путь, «постоянно покушаясь» на движение к полюсу и подвергая себя опасностям. Лазарев отмечал, что Кук задал им сложнейшую задачу и приходится прилагать все силы, чтобы не ударить лицом в грязь. Самое близкое расстояние, на которое они подошли к берегам Антарктиды, составляло 3 километра. Но моряки смогли рассмотреть берег, где виднелись горы и скалы без снега. На то, что увиденное не является островом, указывало изменение цвета воды.

Закончилась экспедиция 5 августа 1821 года триумфальным успехом. Помимо того, что была открыта Антарктида, удалось составить подробнейшие карты как новых, так и уже известных вод, что имело неоценимую важность для российского флота. Михаил Лазарев тут же стал капитаном второго ранга. Мало какая экспедиция может похвастаться тем, что совершила такие достижения и вернулась почти без потерь. За два года погибло только три человека, один из которых на «Мирном», от цинги, что невозможно поставить в вину организаторам экспедиции и капитану корабля.

Экспедиция была несомненным триумфом российского морского дела, капитанов и моряков, не только открывших новый и последний материк нашей планеты, но и доказавших, что если кто-либо говорит о невозможности какого-либо достижения, то всегда найдется тот русский, который это утверждение опровергнет.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сколько раз открывали Антарктиду

Быть первым всегда лестно, даже, если никаких привилегий тебе это звание не даёт. Так, называться первооткрывателями Антарктиды претендуют англичане, французы, норвежцы. Однако при первом же рассмотрении их аргументов отпадают любые сомнения в том, что новый континент открыли именно русские моряки на шлюпах «Восток» и «Мирный» 28 января 1820 года. Подробности в материале.

В поисках материка

О том, что на Южном полюсе существует неизвестный материк, учёные предполагали ещё в античные времена, но из-за технического оснащения проверить не могли.

В эпоху Великих географических открытий в 1502 году свою догадку о южном материке высказал Америго Веспуччи. Португальских моряков за много миль до шестого континента остановил холод. Далее других в антарктические воды продвинулся англичанин Джеймс Кук. В 1775 году он дошёл до рекордной для того времени южной широты — 71° 10′.

«В 4 часа утра на юге заметили ослепительно белую полосу — предвестник близких ледяных полей. Вскоре с грот-мачты увидели сплошной ледяной барьер, простиравшийся с востока на запад на необозримом пространстве. Вся южная половина горизонта сияла и сверкала холодными огнями. Я насчитал 96 вершин и пиков вдоль кромки ледяного поля. Некоторые из них были очень высоки. «

Джеймс Кук, Путешествие к Южному полюсу и вокруг света

800px-captainjamescookportrait.jpg

Одни географы полагают, что в этот ясный день британские путешественники увидели барьер шельфового ледника, примыкающего к современному Берегу Уолгрина. Другие, к примеру, Константин Марков, уверены, что «видеть материк на расстоянии 150 км он, конечно, не мог»[1].

Эксперты считают, что своим плаванием прославленный британец сделал всё, чтобы «закрыть» Антарктиду. В 1775 году он писал: «Я обошёл Южный океан и отверг возможность существования материка». Авторитет его был столь велик, что после этих слов о южном континенте забыли на долгие годы.

dmitriy_rezvov-577432.jpg

Одновременно с русскими моряками в 1819 году к берегам Антарктиды отправилось британское судно во главе с капитаном Эдвардом Брансфилдом. По мнению британских историков, 30 января 1820 года им был открыт полуостров Тринити на северной оконечности Антарктического полуострова. Британцы чтут его как первооткрывателя, вот только судовой журнал его плавания по какой-то таинственной причине исчез, и проверить правдивость его путешествия нельзя.

Американцы чтут своего «первооткрывателя». Капитан Натаниэль Палмер в декабре 1821 года на 80-тонном шлюпе «James Monroe» в составе промысловой флотилии Пендлтона прошёл на северо-восток вдоль края припайного льда Антарктического полуострова и 4 декабря 1821 года достиг острова Мордвинова (Элефант), повторив маршрут Брансфилда и Беллинсгаузена в предыдущее лето. Точных отчётов о его плавании не сохранилось, якобы вместе с другим капитаном, Джорджем Пауэллом, он обнаружил Южные Оркнейские острова. Палмер преследовал исключительно коммерческие интересы. Не найдя на островах изобилия морского зверя, отплыл назад. Эта история широко освещалась в американской прессе и обсуждалась даже за океаном.

nathaniel_palmer.jpg

Нацистская Германия не оспаривала достижение русских моряков, но в январе 1939 года Адольф Гитлер заявил о своих правах на шестой континент: раз Беллинсгаузен — немец, его открытие должно принадлежать Германии.

Фюрер планировал там создать антарктическую колонию «Новая Швабия».

Первооткрыватели

И всё-таки, как свежесть у осетрины бывает одна, так и первооткрытие Антарктиды было одно-единственное. Случилось это 28 [16] января 1820 года. Стояла ясная погода. Перед русскими шлюпами “Востоком” и “Мирным” возник густой побитый лёд, которым было покрыто пространство до самого горизонта. В судовом журнале Михаил Лазарев записал: “матёрый лёд, чрезвычайно высокий… Простирался оный так далеко, как могло только достигать зрение”. Именно в этот день моряки открыли Антарктиду, приблизившись вплотную к ней в координатах 2° 14′ 50″ з. д. и 69° 21′ 28″ ю. ш.

1280px-f.f._bellinsgauzen_i_m.p._lazarev.jpg

«…дошедши до широты S 69°25’ в долготе 2°10’ W, встретили сплошной лёд, у краёв один на другой набросанный кусками, а внутрь к югу в разных местах по оному видны ледяные горы. Отсюда я намерен был плыть в виду льда, чтобы пробраться более к S-ду, но противный ветер от О-та препятствовал мне выполнить сие мое намерение. Вылавировав несколько к востоку, с 19-го на 20-ое число снова пошел к S-ду, однакож, и в сей раз встретил сплошной лёд в широте S 69°20’, долготе W 0°50’…»

Руководитель экспедиции Фаддей Беллинсгаузен, рапорт морскому министру России маркизу Ивану Траверсе

Прямая речь:

«Среди льдов приветствовали нас одни только пингвины. Присутствие сих птиц вовсе не обозначает близости земли, лёд для них заменяет земную твердь».

Астроном экспедиции Иван Симонов, Астрономические и физические наблюдения, сделанные во время путешествия около света

Русские мореплаватели не могли быть в полной мере уверены, что открыли материк, но было ясно, что обнаруженная ими территория суши весьма обширна. Фаддей Беллинсгаузен отмечал: «Огромные льды, которые по мере приближения к Южному полюсу поднимаются в отлогие горы, я называю матёрыми, предполагая, …что сей лёд простирается через полюс и должен быть неподвижен…».

m._m._semyonov._shlyupy_vostok_i_mirnyy_v_antarktide_vostok_i_mirnyy.jpg

Вскоре произошло второе приближение к берегам Антарктиды. Михаил Лазарев писал: «…с 5-го на 6-ое число [февраля 1820 г.] дошел до широты S 69°7’30″, долготы O 16°15’. Здесь за ледяными полями мелкого льда и островами виден материк льда, коего края отломаны перпендикулярно, который продолжается по мере нашего зрения, возвышаясь к югу подобно берегу. Плоские ледяные острова, близ сего материка находящиеся, ясно показывают, что они суть отломки сего материка, ибо имеют края и верхнюю поверхность подобную материку…».

Надвигалась суровая антарктическая зима.

«Неведение о льдах, буря, море, изрытое глубокими ямами, величайшие подымающиеся волны, густая мрачность и таковой же снег, которые скрывали всё от глаз наших, и в сие время наступила ночь; бояться было стыдно, а самый твёрдый человек внутренно повторял: «Боже, спаси!».

Фаддей Беллинсгаузен, Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в 1819, 1820 и 1821 годах

mihaylov_pavel_nikolaevich_-_vid_ledyanyh_ostrovov_1820.jpg

Следуя экспедиционному заданию морского министра России Траверсе, моряки покинули высокие южные широты на время зимы и направилась в Австралию, в порт Джексон, нынешний Сидней. Здесь команда запаслась продовольствием, пресной водой, дровами. О тех краях, которые после леденящей Антарктиды казались морякам раем, рассказывают рисунки академика живописи Павла Михайлова.

31 октября оба шлюпа вновь отправились к югу. Предстояло обойти загадочный материк, теперь уже с другой стороны. Новый 1821 год русские моряки встретили за Южным полярным кругом.

Экспедиция продолжалась полтора года. Круг замкнулся. Русские моряки обошли и положили на карту обширное пространство южной полярной области. Белое пятно обрело название — материк Антарктида.

«24 июля. В 6 часов утра 24 июля достигли Кронштадта, салютовали крепости и стали на якорь на том самом месте, с которого отправились в путь. Отсутствие наше продолжалось 751 день; из сего числа дней мы в разных местах стояли на якоре 224, под парусами находились 527 дней; в сложности прошли всего 86 475 вёрст (49 860 мили); пространство сие в 2 ¼ раза более больших кругов на земном шаре. В продолжение плавания нашего обретено двадцать девять островов, в том числе в южном холодном поясе два, в южном умеренном — восемь, а девятнадцать в жарком поясе; обретена одна коральная (коралловая) мель с лагуном».

Фаддей Беллинсгаузен, Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в 1819, 1820 и 1821 годах

Первую русскую антарктическую экспедицию смело можно назвать эталонной. За полтора года, сто дней из которых были проведены во льдах, людские потери составили всего три человека: два матроса сорвались с мачт во время шторма и один скончался от обострения хронического заболевания. Заметим, никаких обморожений, пневмонии или цинги, как бывало у тех же англичан.

Непрестанным источником волнений капитана Беллинсгаузена оставался шлюп «Восток». Несмотря на то, что судно было флагманским, оно едва выдерживало леденящий климат.

«Пазы обшивки расходились. Беспрестанное отливание воды изнуряло людей чрезвычайно. Неблагонадёжность румпеля доказывает нерадение корабельного мастера, который, забыв обязанности службы, подвергал нас гибели».

Фаддей Беллинсгаузен, Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в 1819, 1820 и 1821 годах

Побочный продукт

Помимо шестого континента русские моряки открыли и нанесли на карту 29 островов и коралловый риф! Первое крупное открытие было сделано 22 декабря 1819 года. Целую группу островов Беллинсгаузен назвал в честь российского морского министра Архипелагом маркиза де Траверсе. Подобное почитание сановитых лиц считалось правилом хорошего тона. Все последующие открытия несли имена участников экспедиции. Это острова Завадовского, Лескова, остров Торсона и другие.

mihaylov_pavel_nikolaevich_-_voennye_plyaski_yuzhnoy_novoy_zelandii.jpg

Остров Торсона после восстания декабристов переименован в остров Высокий, поскольку лейтенант Константин Торсон участвовал в попытке переворота. Давая показания по делу декабристов, он больше всего переживал не о личной судьбе, а о том, что в результате не рассмотрят подготовленные им предложения по развитию российского флота, их он собирался подать специальной запиской в правительство. В итоге Николаю I эти записи Торсона передали. Официально их отвергли, но в дальнейшем реализовывали, не указывая автора идей.

Беллинсгаузен проявил деликатность и исторический такт в отношении ранее плававшего в высоких южных широтах Джеймса Кука. Как выяснилось, британец ошибочно принял некоторые острова за мысы некоей «Земли Сандвича». Географические названия, предложенные Куком «мысам», были сохранены за открытыми русской экспедицией островами, а вся их группа получила название Южных Сандвичевых островов.

«Капитан Кук первый увидел сии берега, и потому имена, им данные, должны оставаться неизгладимы, дабы память о столь смелом мореплавателе могла достигнуть до позднейших потомков».

Фаддей Беллинсгаузен о названии Земля Сандвича, Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в 1819, 1820 и 1821 годах

Невероятно, но в честь себя русский моряк Беллинсгаузен не назвал ни одной географической точки за Южным полярным кругом. Море Беллинсгаузена и одноимённый остров Беллинсгаузена назвали позднее и другие мореплаватели. Именем Лазарева назвали один из островов Россиян.

Мало открыть…

Так почему же учёные разных стран спорят о том, кто первым увидел Антарктиду и назвал её материком? Мало совершить географическое открытие, надо о нём рассказать. И желательно так, чтобы услышали за океаном.

4933069-doc1-6d685da7-d508-4f46-a6d7-e33fb03fba45.jpg

О первом плавании в высокие южные широты написали четыре участника экспедиции. Главный труд — «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света…» руководителя экспедиции Фаддея Беллинсгаузена — вышел в свет только через семь лет после открытия. Рукопись передавали от редактора редактору, пока в ситуацию не вмешался лично Николай I. Книга вышла только в 1831 году тиражом всего 600 экземпляров.

За границей книга российского адмирала долгие годы оставалась неизвестной. Даже иностранные географы о ней не знали до 1863 года, когда картограф Август Петерман раздобыл экземпляр и опубликовал выдержки оттуда на немецком языке. Без купюр книга вышла в Германии в начале ХХ века. Английский перевод «Двукратного изыскания…» вышел только в 1945 году, когда Великобритания несколько сблизилась с СССР. Инициатор издания — полярник и историк Фрэнк Дебенхем. Он стал первым на Западе, кто заговорил о приоритете России в открытии шестого континента.

mihaylov_pavel_nikolaevich_-_yuzhnoe_siyanie.jpg

Ещё меньше повезло трудам остальных участников экспедиции. Свои экспедиционные записки астроном Иван Симонов опубликовал в научном журнале Казанского университета, который и сейчас, в эпоху интернета, не самое популярное издание. А дневник мичмана Новосильского вышел в середине ХIХ века без указания имени автора: к этому времени он стал цензором и не хотел огласки. Переиздание книги случилось только в 50-е годы ХХ века.

Наталья Мозилова

[1] Марков К. Путешествие в Антарктиду. М., 1957.