Рассказ о учебе пушкина в лицее

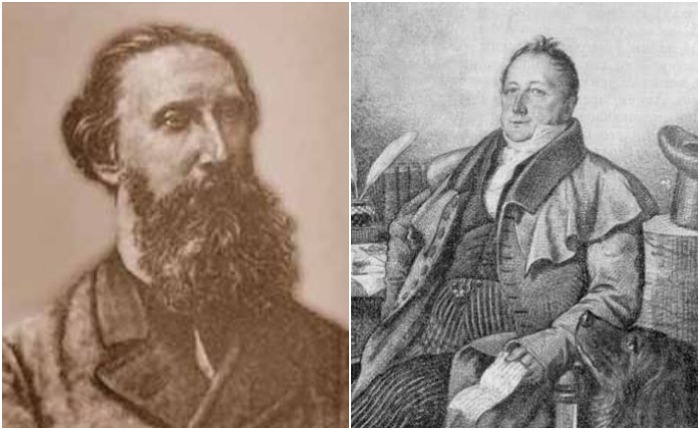

Дом Пушкиных поражал дорогим убранством одних комнат и заброшенностью других. В семье то и дело не хватало денег на самое необходимое, а когда деньги появлялись, их тут же тратили на дорогие безделушки или на роскошный званый обед с литературными чтениями. Литература была всеобщим увлечением и интересом. По воспоминаниям современников, стихи в доме Пушкиных сочинял даже камердинер. Эту атмосферу поддерживал и родной брат Сергея Львовича — Василий Львович

Пушкин, участвуя в одном журнале, обратился письменно к издателю с просьбой выслать гонорар, положенный ему за стихи.

В ответ на это издатель письменно же спрашивал: «Когда желаете получить деньги, в понедельник или во вторник, и все ли двести рублей вам прислать разом, или пока сто?»

На этот вопрос последовал лаконичный ответ Пушкина: «Понедельник лучше вторника тем, что ближе, а двести рублей лучше ста тем, что больше».

Пушкин, известный поэт, переводчик басен Лафонтена, автор многих эпиграмм и знаменитой сатирической поэмы «Опасный сосед», — как писали о ней тогда, «не совсем удобной для печати». Он провел год в Париже и вел веселую, беззаботную жизнь, закончив армейскую службу поручиком.

Мать Пушкина — Надежда Осиповна — отличалась капризным, властолюбивым и упорным характером. С детьми и прислугой она держалась строго и даже сурово. Однажды, чтобы выразить недовольство малолетнему Александру, она не разговаривала с ним почти целый год.

В раннем детстве Пушкин был неуклюжим и молчаливым ребенком. Когда мать принималась за исправление его характера, он убегал к своей бабушке — Марье Алексеевне Ганнибал и прятался в ее рабочую плетеную корзину, где она хранила шитье и нитки. Из близких Пушкина только бабушка, няня Арина Родионовна и учитель закона Божьего Беликов говорили по-русски. От них будущий поэт услышал родную речь, пословицы, русские песни и сказки.

В двенадцать лет Пушкина, благодаря дружеским связям отца, отдали в только что открывшееся, новое для России учебное заведение — лицей, располагавшийся в Царском Селе под Петербургом. В лицее предполагалось учить детей лучших представителей дворянства и готовить их к государственной службе. Лицеисты изучали русский, латинский, немецкий и французский языки, риторику, литературу, историю, естественные науки и математику, «изящные искусства», занимались гимнастикой, танцами, фехтованием и верховой ездой.

Особое внимание уделялось воспитанию нравственных качеств — благородства, чувства долга и собственного достоинства. Каждому из мальчиков полагалась отдельная комната, телесные наказания запрещались. Обучение длилось шесть лет и состояло из двух трехгодичных курсов — начального и окончательного.Лицейское образование приравнивалось к университетскому.

В лицее Пушкин опубликовал и первое стихотворение. Оно появилось в журнале «Вестник Европы» летом 1914 года и называлось « Другу-стихотворцу ».

А во время публичного экзамена при переходе с начального курса на окончательный Пушкин прочел свое стихотворение «Воспоминание в Царском Селе». Совершенством формы, глубиной мысли и образностью произведение пятнадцатилетнего юноши потрясло слушателей. Присутствовавший на экзамене Державин, носивший тогда неофициальный титул «первого русского поэта», со слезами восторга объявил юного стихотворца своим преемником! и хотел обнять его, но Пушкин в смущении уезжал в Царскосельский сад. С этого дня и началась слава Пушкина.

Уже в лицейские года он стал признанны! поэтом. Его творчество высоко оценили знаменитые тогда Жуковский и Батюшков, Вяземский и Карамзин и даже строгий ко всему новому Шишков. Каждый из этих мастеров слова был вдвое, а то и втрое старше Пушкина.

Пользовавшийся благосклонностью императрицы стареющий поэт Нелединский-Мелецкий, получив от нее заказ на сочинение стихов в честь дня обручения ее дочери с принцем Оранским, демонстративно передал этот заказ Пушкину, и тот за два часа написал требовавшиеся для торжественного случая стихи. Жуковский пригласил получившего всеобщее признание юношу написать в соавторстве с ним слова государственного гимна «Боже царя храни». А одно из первых стихотворений Пушкина стало народной песней и попало на лубочные картинки.

Репин. Пушкин на акте в лицее

Так в один год юный Пушкин стал поэтом, известным всей России — от царского двора до крестьянской избы.

Источник текста и картинок из домашней литературы

Жизнь Пушкина в лицее

В 1811 году двенадцатилетний А. С. Пушкин благодаря своему дяде-писателю Василию Львовичу Пушкину поступает в новое учебное заведение – Императорский Царскосельский лицей.

В лицее А. С. Пушкин провел 6 лет.

Это время занимает особое место в биографии великого писателя.

В 1817 году А. С. Пушкин, окончив Царскосельский лицей, вышел уже другим человеком, так как в лицее происходило становление как нравственной, так и творческой личности.

Значение

Обучение Пушкина в Царскосельском лицее оказало на писателя и поэта особое влияние. Именно там А. С. Пушкин узнал, что такое дружба. Теплые отношения с приятелями-лицеистами писателю удалось пронести до самой смерти. А. С. Пушкин высоко ценил дружбу, поэтому одной из основных тем в творчестве поэта стала тема дружбы.

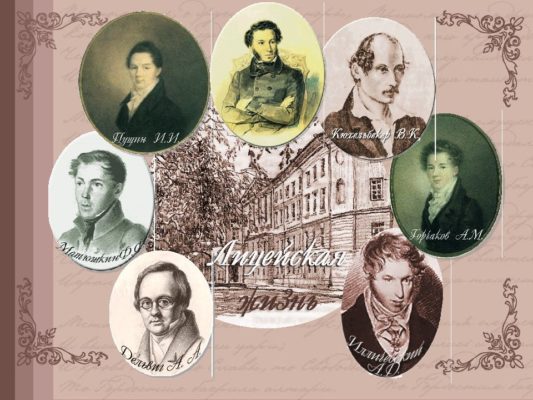

Рис. 1. Пушкин и лицейские друзья

Каждый год после выпуска А. С. Пушкин вспоминал лицей, 19 октября стало для поэта особой датой, символизирующей начало творческого пути и становление дружеских связей. Лицейская жизнь Пушкина запомнилась поэту и писателю навсегда.

Творчество

А. С. Пушкин не отличался особыми успехами в точных науках, его нельзя назвать примерным и прилежным учеником. Однако пребывание в лицее многое дало для становления творческой личности.

За годы учебы А. С. Пушкин изучал мифологию, историю, русский язык и французский язык. Александр Сергеевич вступил в поэтический кружок, на протяжении всего времени обучения писал различные стихотворения.

Стихотворение А. С. Пушкина «Воспоминание в Царском Селе», прочитанное на переходном экзамене, оказалось высоко оцененным знаменитым поэтом Г. Р. Державиным.

Уже тогда начинается творческий подъем А. С. Пушкина, его талант замечают многие известные в те времена поэты.

Что мы узнали?

В 1811 году А. С. Пушкин поступает в Императорский Царскосельский лицей, в котором проводит 6 лет. В это время происходило становление как нравственной, так и творческой личности. В лицее А. С. Пушкин обрел настоящих друзей и добился творческих успехов. Поэт и писатель изучал мифологию, историю, русский язык и французский язык, был членом поэтического кружка, писал стихотворения. Уже тогда талант А. С. Пушкина отмечают многие известные в те времена поэты, в частности Г. Р. Державин.

Как воспитывали гениев в Царскосельском лицее: Дисциплина, распорядок дня и быт пушкинского выпуска

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Поступление в Царскосельский лицей

Царскосельский лицей в первую очередь и рассматривается как учебное заведение, где учился великий русский поэт Пушкин – ничего не поделаешь, этот статус ему присвоен самой историей. Но все же то, что двенадцатилетний Александр стал лицеистом, было скорее совпадением, а вот тот факт, что выпускник Лицея основал саму русскую литературу, к случайностям уже так просто не отнесешь. Как бы то ни было, именно на 1810 год пришлось решение императора Александра I об учреждении нового, прогрессивного учебного заведения, где воспитывалась бы русская элита – будущие государственные деятели, которые изменят страну, осуществят реформирование власти, привьют идеи Просвещения разным общественным институтам.

В августе 1810 года был выпущен царский указ, а уже через год проводились вступительные экзамены. Принимали далеко не всех: прежде всего, честь стать лицеистом принадлежала только мальчикам, к тому же имевшим дворянское происхождение. Перед тем, как держать экзамен, нужно было получить рекомендацию от влиятельных лиц, пройти собеседование с самим министром просвещения Разумовским. Первоначально планировалось, что в Лицее будут обучаться два младших брата императора – Николай и Михаил – потому, в частности, и зданием для размещения учебного заведения был выбран флигель Екатерининского дворца, перестроенный архитектором В.П. Стасовым. Воспитанники росли и обучались в непосредственной близости к высшим лицам государства – несмотря на то, что планы относительно великих князей все же поменялись.

Одновременно с подготовкой к открытию Лицея в семье Пушкиных строили планы относительно образования Александра. Мальчику исполнялось двенадцать лет, и от домашнего обучения пора было переходить к более основательному образованию. Наиболее подходящим учебным заведением отцу, Сергею Львовичу, казался иезуитский пансион в Петербурге, но тут пришла весть об открытии новой школы, рассчитанной на подготовку политической элиты, и этот вариант показался Пушкину-старшему куда более заманчивым. К слову, обучение в Лицее было бесплатным. Требовалось лишь заручиться протекцией, и такая была найдена – через дядю Пушкина Василия Львовича, а также друга семьи Александра Ивановича Тургенева, влиятельного петербургского чиновника. Кандидат в лицеисты понравился и первому директору – Василию Федоровичу Малиновскому.

Как учились лицеисты

Программу обучения разрабатывал Михаил Сперанский, выдающийся реформатор, спустя короткое время после создания Лицея попавший в опалу. Акцент был сделан на дисциплинах гуманитарных и правовых. Среди предметов значились Закон Божий, этика, логика, правоведение, отдельным направлением были риторика и словесность – русская, французская, латинская и немецкая. Точные науки были представлены математическими началами, физикой и космографией, статистикой. Большое внимание уделялось гимнастике и изящным искусствам – лицеисты ежедневно занимались чистописанием, рисовали, учились танцевать и фехтовать, из спортивных дисциплин преподавали верховую езду и плавание.

Годы, проведенные в Лицее, должны были сформировать из каждого ученика самостоятельную, разностороннюю, творческую личность, нашедшую свое призвание и умеющую стремиться к высотам. Огромное внимание уделялось и организации жизни воспитанников. Ежедневное расписание было составлено так, что практически не оставляло возможности бездеятельности, лицеисты были постоянно заняты. В общей сложности урокам посвящали 7-8 часов в день, чередуя занятия с отдыхом, а обучение в классе – с подвижными играми и прогулками.

Подъем был в шесть утра, воспитанники отправлялись на утреннюю молитву, а с 7 до 9 часов проходили первые уроки. После этого был чай, за ним – прогулка. В десять возвращались в учебный класс – до полудня. С двенадцати до часу дня лицеисты вновь отправлялись гулять, возвращаясь уже к обеду. Послеобеденное время посвящали занятиям чистописанием и рисованием – до трех часов, затем до пяти вечера занимались другими уроками. Затем шли пить чай и снова на прогулку – до шести часов, и вечернее время до ужина посвящали повторению уроков, посещению библиотеки. Ужин начинался в 20.30, за ним следовало свободное время, а в 22 часа ученики отправлялись на вечернюю молитву и спать.

В Лицее учили не зазубривать истины, а искать свои, думать самостоятельно, свободно и независимо. Довольно прогрессивным для того времени был полный отказ от телесных наказаний. Учеников ранжировали в зависимости от их успехов в учебе: от этой оценки зависело место в учебном классе и в столовой – лучшие получали позволение сидеть ближе к учителям.

Почему результатами лицейского эксперимента не пользуются в настоящее время?

Результат такого эксперимента в общих чертах известен каждому – одно то, что Лицей дал миру Пушкина, полностью оправдывает идею его создания. Но помимо поэта, первый выпуск включал в себя и других выдающихся личностей: дипломат Александр Горчаков, Федор Матюшкин, полярный исследователь и адмирал, Михаил Яковлев, певец и композитор, Антон Дельвиг, поэт и издатель. Довольно небольшой по сравнению с первоначальным замыслом процент воспитанников посвятил себя государственной службе. Парадоксальным образом, Лицей породил, скорее, оппозицию – двое из выпускников 1817 года вышли на Сенатскую площадь, многие состояли в разных тайных обществах.

Это, возможно, стало одной из причин того, что опыт Лицея не прижился на общегосударственном уровне ни в прошлом, ни сейчас. Другим определяющим моментом стал обязательный отрыв учеников от семьи. В первый же месяц обучения было объявлено, что поездки домой не допускаются, и все шесть лет воспитанники проведут в стенах Лицея. По воспоминаниям его первых выпускников, после этих слов раздались рыдания. На каникулах, которые выпадали лишь на июль, домой не уезжали. Визиты родных допускались, но были довольно ограниченными. Изоляция от внешнего мира была несколько нарушена событиями 1812 года – когда лицеисты, мальчишки-подростки, с восторгом и благоговением общались с офицерами, приезжавшими в резиденцию императора перед тем как отправиться на войну.

Всю свою жизнь лицеисты вспоминали учебу в Царском Селе как лучшие годы жизни – это ясно и из их переписки, и из многочисленных стихотворений, посвященных Лицею. В поэтическом ремесле во время обучения попробовали себя все ученики – во время выпуска собственных газет, написания эпиграмм на друзей и врагов.

19 октября стало со временем главным праздником первых лицеистов – если поначалу эта дата воспринималась ими довольно формально, то после событий, предшествовавших декабрьскому восстанию и последовавших за ним, все эти молодые люди по-настоящему ощутили принадлежность к единому братству, семье, которую не могли разрушить ни годы, ни расстояние.

Лицейские годы дали каждому из воспитанников ни с чем не сравнимый опыт социализации, просвещенного взросления, сочетания строгой дисциплины и внутренней свободы. Несмотря на это, мало чью судьбу можно было бы назвать счастливой: кто погиб не дожив до зрелых лет, кто оказался в опале, кто так и не нашел семейного счастья. Но выдающимися личностями стали многие – их имена не забыты и сейчас, и вовсе не по причине близости к пушкинскому кругу.

В современном мире признается важным и полезным прививать ребенку навыки чистописания и каллиграфии – тех занятий, которым уделялось пристальное внимание в стенах Царскосельского лицея.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Литература

А.С. Пушкин. Лицейские годы. Лирика

План урока:

Краткое сообщение о годах Пушкина в лицее

Творческое становление юного поэта. Друзья Пушкина по Лицею

В семье майора в отставке Сергея Львовича Пушкина и его жены Надежды Осиповны в Москве 6 июня 1799 г. родился второй ребенок – сын Александр. Мальчик рос робким и малоподвижным ребенком, не любил играть с другими детьми, но после 7 лет его характер изменился, он стал непослушным, резвым шалуном и острословом. Александр получил домашнее образование, с 9 лет пристрастился к чтению, стал самостоятельно пользоваться библиотекой отца, большей частью состоящей из книг на французском языке. Тогда же стал сочинять и сам, первые его стихи были написаны на французском языке, которым он владел лучше родного. В 11 лет родители решили отдать Александра в престижное учебное заведение, чтобы он получил достойное образование. Двенадцатилетнего мальчика привез в Царскосельский лицей дядя, известный в то время поэт Василий Львович Пушкин. Он узнал о создании под Петербургом привилегированного учебного заведения, в которое могли поступить мальчики 10-12 лет из знатных дворянских семей, сдав успешно приемный экзамен. Лицей создавался как высшая школа для отпрысков из высшего сословия. Основателем Лицея стал император Александр I, который считал, что для службы в государственных департаментах, в армии и на флоте нужны высокообразованные люди.

Торжественное открытие этого учебного заведения 19 октября 1811 г. стало одним из самых важных событий в стране. На открытии присутствовал Александр I, придворные, министры. Лицей разместился во флигеле [1] летнего императорского дворца в Царском селе, был окружен обширными дворцовыми парками с замечательными скульптурными произведениями классического искусства, которые тоже стали частью лицейского образования и воспитания.

Александр Пушкин был выходцем из старинного, хотя и обедневшего дворянского рода. Он с легкостью прошел вступительные испытания и стал одним из 30 лицеистов, составивших первый курс. В течение трех лет ученикам предстояло пройти полностью весь гимназический курс, затем за три года освоить университетскую программу. На протяжении всего шестилетнего обучения лицеисты должны были безотлучно находиться в Лицее, не разрешалось покидать его даже во время летних каникул, которые длились всего месяц. Строгие лицейские правила основывались на том, что учеба должна быть усердным, постоянным и непрерывным трудом.

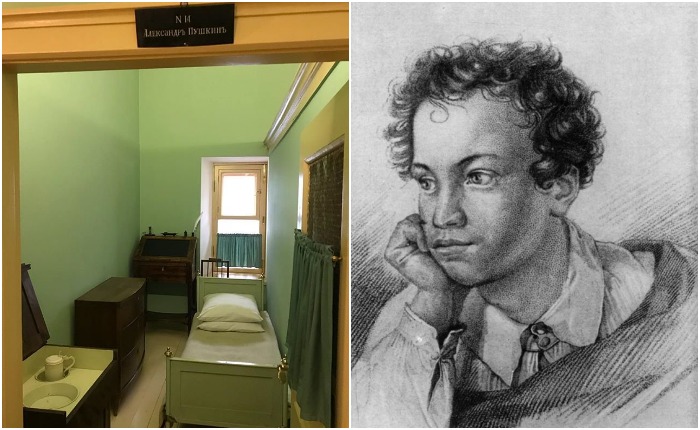

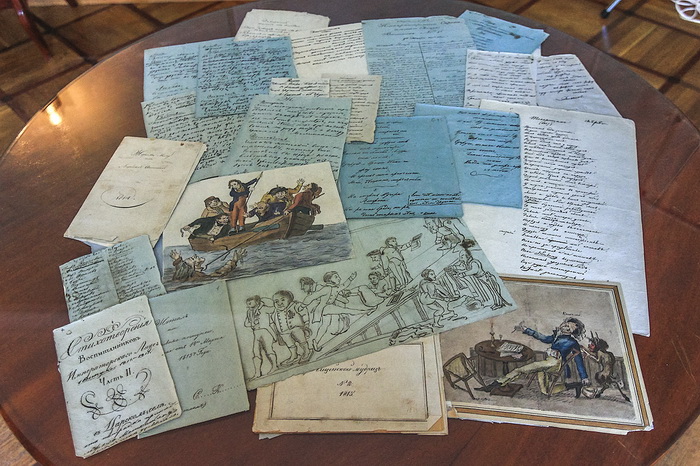

У каждого лицеиста была своя маленькая, скромно обставленная комната. Свою комнату под номером 14 Пушкин называл «кельей». Его «соседом по келье» был лучший друг Иван Пущин, проживавший за перегородкой в комнате номер 13. У воспитанников был строго установленный распорядок дня. Подъем в 6 утра, через час начинался первый урок, после перерыв на легкий завтрак и прогулку, потом уроки в течение дня с перерывом на обед и прогулку, после шести – время отдыха, вечером посещение библиотеки, дополнительные занятия или повторение пройденного. В часы отдыха занимались музыкой, рисованием, фехтованием, плаванием, верховой ездой. Хотя допускалась определенная степень самостоятельности и свободы, если она не мешала учебе: разрешалось посещение музыкальных вечеров и танцев в частных домах. Все мальчики, в том числе и Пушкин, быстро освоились в новых условиях. Александр в стенах Лицея обрел новый дом и много друзей. Каждый из тех, с кем дружил Пушкин, был по-своему одарен: все что-то сочиняли, были увлечены живописью. Эти сочинения, стихи, статьи, рисунки и карикатуры лицеисты размещали в рукописных журналах.

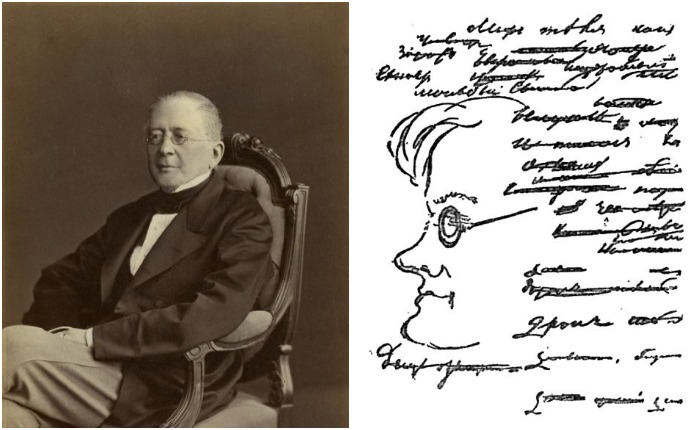

Комната Пушкина в лицее

Среди друзей Пушкина было много талантливых и незаурядных юношей. Лицеисты давали друг другу забавные прозвища. За превосходное знание французского языка Пушкина прозвали «Француз», за непоседливость и быструю манеру говорить называли еще и «Сверчком», в последние годы учебы за ловкость и вспыльчивость – «Смесью обезьяны с тигром». Высокого и по-французски романтичного Ивана Пущина называли «Большой Жанно», Константин Данзас за крупное телосложение и спокойствие получил прозвище«Медведь», неуклюжий Вильгельм Кюхельбекер – «Кюхля», утонченный Александр Горчаков – «Франт», добродушный Антон Дельвиг – «Тося».

В Лицее был блистательный преподавательский состав. Впервые для высшего учебного заведения подобрали не преподавателей-иностранцев, а русских педагогов. Основные предметы преподавали молодые, не старше 30 лет, лучшие выпускники Санкт-Петербургского педагогического института, причем получившие до института духовное образование в семинарии. Эти отличившиеся выпускники после окончания института еще прошли обучение в Германии или Франции.

Пушкин не раз вспоминал с благодарностью «наставников, хранивших юность» лицеистов.В Лицее заботились не только об умственном и физическом, но и нравственном, эстетическом развитии воспитанников. Принципы преподавания основывались на том, чтобы привить воспитанникам навыки самостоятельного мышления и широту взглядов. Учитывались преподавателями склонности ученика к тому или иному предмету. Известен случай, когда профессор физики и математики Я.И. Карпов, не дождавшись от Пушкина решения задачи, разрешил ему сесть на место и писать свои стихи. А профессор латинской и российской словесности Н.Ф. Кошанский, убедившись в поэтической одаренности Пушкина, приложил все силы, чтобы преподать юному стихотворцу как можно лучше теорию стихосложения, грамматику русского языка и древней классической словесности. Он же первым ввел в программу по литературе стихи своего ученика. Особым уважением пользовался у лицеистов преподаватель права, нравственных и политических наук А.П. Куницын. Пушкин о его лекциях вспоминал с восхищением: «Он создал нас, он воспитал наш пламень. »

Первым директором учебного заведения был В.Ф. Малиновский, выпускник философского факультета Московского университета, знавший несколько языков, в том числе древнегреческий и латынь, ранее долгое время находившийся на дипломатической службе. Пушкин был очень привязан к Малиновскому, дружил с его сыном. После смерти Малиновского вторым директором был назначен Е.А. Энгельгардт, с которым у Пушкина отношения не сложились, хотя он считался прекрасным администратором и прогрессивным педагогом.

Именно в лицее Пушкин получил признание как поэт. В 1814 г. впервые было опубликовано в журнале «Вестник Европы» стихотворение лицеиста Пушкина «К другу стихотворцу», подписанное псевдонимом. Безоговорочно его талант был признан Г.Р. Державиным, который 8 января 1815 г. услышал на переходном экзамене с младшего курса на старший чтение Пушкиным своего стихотворения «Воспоминания в Царском селе». «Патриарх [2] русской поэзии» был покорен и растроган до слез, назвал пятнадцатилетнего стихотворца своим преемником, хотел обнять, но Пушкин, смутившись, убежал. Вскоре это стихотворение, впервые подписанное полным именем автора, было опубликовано в журнале «Российский музеум». Пушкин после уроков часто бывал у приезжавшего на лето в Царское село писателя и историка Н.М. Карамзина, который разрешал юному дарованию пользоваться своей редкой библиотекой. Родоначальник русской лирической поэзии В.А. Жуковский, наведываясь в Царское село, встречался с юным стихотворцем и называл его «чудотворцем».

Пушкин, не раз попадавший в карцер [3] за нарушения дисциплины, говорил, что ему там не скучно, потому что можно писать стихи. Именно в карцере он начал сочинять поэму «Руслан и Людмила». Спустя три года Жуковский после прочтения поэмы прислал Пушкину свои стихи и подарил свой портрет, подписав его: «Победителю-ученику от побежденного учителя». За время учебы в Лицее Пушкиным было написано более 130 стихотворных произведений, многие были тогда же и напечатаны.Именно в лицейские годы началось поэтическое становление Пушкина.

Окончил Пушкин Лицей в 1817 г., по успеваемости был на 26 месте. Отличные оценки имел только по русской и французской словесности, фехтованию. Точные науки постигались им с трудом, неинтересные ему дисциплины он просто игнорировал. Александр Пушкин получил свидетельство об окончании курса, которое давало ему право поступить на гражданскую службу чиновником X класса, коллежским секретарем. В Петербурге он был определен на службу в Коллегию иностранных дел. Но главным делом его жизни стала литература, в которой он оставил след как выдающийся поэт, прозаик, драматург.

Выпускники Лицея пообещали друг другу помнить годы, проведенные вместе, хранить верность лицейской дружбе, служить обретенным здесь идеалам добра, свободы и справедливости, неизменно следовать девизу Лицея: «Для общей пользы».Они поклялись собираться и праздновать каждый год 19 октября. Традиция празднования «дня заветного» поддерживалась лицеистами первого выпуска долгие годы. Последним лицеистом, которому довелось исполнить клятву в одиночестве, был канцлер [4] А. Горчаков, переживший всех своих лицейских товарищей. Лицеисты первого выпуска стали примером «товарищеской семьи», «святого братства». Обращаясь к своим друзьям, Пушкин в 1825 г. написал в стихотворении «19 октября»: «Друзья, прекрасен наш союз!» Первый выпуск, состоявшийся 9 июля 1817 г.,подарил России дипломатов, мореплавателей, офицеров высшего командного состава, участников движения декабристов, литераторов.

Первые выпускники лицея оставили след в русской истории. А.М. Горчаков прославился как выдающийся дипломат и последний канцлер России. М.Л. Яковлев дослужился до тайного советника, сенатора, был талантливым композитором. С.Г. Ломоносов стал чрезвычайным посланником в Нидерландах. А.П. Бакунин и Ф.Х. Стевен, А.А. Корнилов служили губернаторами. Ф.Ф. Матюшкин воплотил свою мечту стать мореплавателем, прославился как полярный исследователь, дослужился до адмирала, написал историю русского флота. М.А. Корф стал историком, был членом Академии наук, директором Императорской публичной библиотеки. Военную карьеру избрали 12 лицеистов, многие дослужились до высших чинов. И.И. Пущин и В.К. Кюхельбекер, избравшие военную службу, за участие в восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. были приговорены к смертной казни, которую заменили на каторгу в Сибири. В.К. Кюхельбекер занимался не только общественной деятельностью, был еще писателем и поэтом.Поэтами были Н.А. Корсаков и А.А. Дельвиг, который стал еще и издателем. А.С. Пушкин государственной службой тяготился, стал первым русским профессиональным литератором.

Вольнолюбивая лирика Пушкина

Образы стихотворения «Узник»

После окончания Лицея Пушкин поселился в Петербурге. Поэта увлекла столичная жизнь, насыщенная балами, театральными спектаклями, спорами в литературных обществах. Он посещал собрания обществ «Арзамас» и «Зеленая лампа», где читал свои произведения. Пушкин сблизился с передовыми людьми своего времени. В столичном обществе стали распространяться дерзкие стихи и едкие эпиграммы молодого поэта, их переписывали, заучивали наизусть. Пушкин стал голосом прогрессивной дворянской молодежи. С особой силой мятежное свободолюбие отразилось в стихотворениях «К Чаадаеву», «Деревня»,оде «Вольность» др.Вольнолюбивая лирика Пушкина дошла и до Александра I. Император назвал стихи настолько «возмутительными», что за них полагалась ссылка в Сибирь. Пушкин был вызван к генерал-губернатору М.А. Милорадовичу, на квартире поэта предполагался обыск, чтобы опечатать рукописи. Пушкин признался, что дома нет рукописей, потому что он все сжег. Но предложил записать все заново и написал по памяти целую тетрадь. Милорадович, покоренный чистосердечным признанием и благородством поэта, пообещал похлопотать о снисхождении государя. За Пушкина вступились В.А. Жуковский, Н.М. Карамзин. Пушкина сослали не в Сибирь, а в южные губернии.

После приезда в Екатеринослав, Пушкин серьезно заболел. Направлявшийся на Кавказ генерал Николай Раевский выхлопотал разрешение выехать Пушкину для лечения на Кавказские минеральные воды в его сопровождении. После двух месяцев пребывания на Кавказе Пушкин, Раевский и члены семьи генерала путешествовали по Крыму.

После Крыма с его прекрасной природой морского побережья, в 1820 г. Пушкин был определенна службу чиновником в Кишиневе, провинциальном городе посреди однообразной степи. Оказавшись в глухой провинции вдалеке от друзей, Пушкин, испытывая чувство одиночества и внутренней несвободы, записал: «Теперь я один в пустынной для меня Молдавии». Вынужденная разлука с близкими людьми, монотонная жизнь в глуши,однообразная и скучная служба, нежелание находиться под надзором начальства заставляли чувствовать себя невольником. Кишинев был застроен одноэтажными домишками, над ними мрачно возвышалось здание острога [5] из серого камня с узкими окошками, выходящими в тюремный двор. Во дворе были прикованы к столбу цепями два орла с подрезанными крыльями. В неволе гордые птицы не стали ручными, но на свободу улететь не могли, разделив участь узников. Пушкину довелось посетить острог, беседовать с арестантами, наблюдать за орлами. Эта трагичная картина изображена в стихотворении «Узник», написанном в 1822 г. и отражающем настроение самого поэта.

Главная тема стихотворения – свобода. В каждой строчке говорится о свободе, хотя само слово не употребляется поэтом ни разу. Композиция стихотворения состоит из двух частей, которые противопоставлены по настроению и интонации. Начало стихотворения передает тяжесть переживаний лирического героя, оказавшегося «за решеткой в темнице сырой». Каждое слово первой строки создает образ неволи: движение отсутствует, пространство ограничено, нет света и тепла. Далее в описании действий орла усиливается ощущение неволи: «Клюет, и бросает, и смотрит в окно…» Герой чувствует общность их судеб, видя, как его «грустный товарищ» обреченно клюет свою пищу, словно с ним «задумал одно». Гордой птице, как и лирическому герою присущи свободолюбивые порывы.

Описания, наполненные мраком и тоской, сменяются красочными картинами, в которых преобладают белый и синий цвета, много света, простора и надежды. Атмосфера сырого каземата отходит на второй план, уступая место мысленному полету лирического героя к морским просторам и горным вершинам. Образы природной стихии: море, горы, ветер являются символами свободы. Начавшееся унылым рассказом повествование сменяется страстным свободолюбивым призывом: «Давай улетим!» Авторская идея заключена о том, что свобода является врожденной потребностью любого живого существа. Человек, словно птица, создан для свободы.Вольнолюбивые мотивы были центральными в ранней лирике Пушкина.

Стихотворения Пушкина о дружбе

Дружеское послание «И.И. Пущину»

Иван Иванович Пущин был дружен с поэтом с лицейских лет. Они познакомились перед вступительными экзаменами и сохранили свою дружбу на всю жизнь. Пущин после Лицея выбрал службу в полевой артиллерии. В армии он близко сошелся с участниками тайного политического общества. Пущин не побоялся в январе 1825 г. проведать в Михайловском опального Пушкина, чтобы поддержать его моральный дух. Одиночество Пушкина в глуши Псковской губернии разделяла только няня Арина Родионовна. Эта встреча оказалась для друзей последней. После декабрьского восстания 1825 г. Иван Пущин за участие в антиправительственном заговоре был лишен дворянства и состояния, приговорен к смертной казни, которую заменили каторгой.

Пушкин, помня встречу с другом, желая поддержать его на каторге, написал в 1826 г. стихотворение «И.И. Пущину».Главной мыслью стихотворения стало прославление настоящей дружбы, для которой не существует преград и расстояний. Кроме этого дружеского послания поэт написал Пущину еще несколько стихотворений. Строки, посвященные лучшему другу, есть и в стихотворении «19 октября», которое Пушкин, не имея возможности покинуть Михайловское, написал осенью 1825 г. и передал на встречу лицеистов. Он выражает благодарность Пущину, который первым посетил изгнанника, превратил день встречи в «день лицея».

Иван Пущин в своих воспоминаниях писал, что после заточения в одиночной камере Шлиссельбургской крепости его в январе 1828 г. отправили на каторгу. В первый день приезда в Читу его позвала к частоколу острога жена ссыльного декабриста А.Г. Муравьева и просунула в щель листок бумаги со стихотворением Пушкина. Пущин был растроган, что «Пушкин первый встретил его в Сибири задушевным словом».

На каторге в Забайкалье Пущин получил известие о дуэли и смерти Пушкина, воспринял это как личную трагедию и огромную общественную утрату. В своих воспоминаниях он написал, что если бы был секундантом друга, то роковую пулю встретила бы его грудь, ибо он постарался бы сохранить поэта-товарища и поэтическое достояние России. Только в 1856 г., спустя почти 30 лет, Пущину было разрешено возвратиться в Петербург. Он написал уникальные воспоминания «Записки о Пушкине».

Жанр стихотворения «И.И. Пущину» можно отнести к посланию. Послание – это поэтическое обращение к кому-либо с целью высказать свои мысли и мнение, передать пожелания. В этом в небольшом по размеру послании отражены два события: встреча друзей в Михайловском и искренняя поддержка осужденному на каторгу другу. Дружеские слова даруют утешение, преодолевая расстояние, помогают вынести тяготы и невзгоды. Пушкин, обращаясь к «святому провиденью», просит его слова донести до друга, чтобы они «озарили заточенье» воспоминанием о лицейских днях.

Пущин

Тема жизненного пути в стихотворении «Зимняя дорога»

Существует две версии истории написания стихотворения «Зимняя дорога», напечатанного в журнале «Московский вестник» в 1828 г. По одной, оно было написано зимой 1826 г., через год после восстания на Сенатской площади. Пушкин дружил со многими декабристами. Пятеро декабристов были приговорены к казни через повешение, более двухсот к ссылке в Сибирь. Судьба друзей тревожила Пушкина, у него самого не так давно закончилась многолетняя ссылка.

По второй версии, поводом для написания стихотворения послужила любовная драма. Осенью 1826 г. Пушкин познакомился со своей дальней родственницей Софьей Пушкиной и был ею увлечен. Поэт посватался к Софье и получил решительный отказ. Девушке Пушкин был небезразличен, но беспечность, расточительный образ жизни и безденежье поэта тревожили ее семью. Так или иначе, в жизни Пушкина тогда было сложное время.

Ноты тоски в стихотворении связаны с личными переживаниями поэта.Само название «Зимняя дорога» является метафорой, отображающей жизненный путь героя. Безрадостна средь печальных полей дорога, освещенная печальной луной, путника ничто не радует, звон колокольчика кажется унылым, в песне ямщика слышится созвучная его мрачному настроению сердечная тоска. Несмотря на грустные мотивы стихотворения, в нем нет чувства обреченности. Минуя «версты полосаты», т.е. поставленные каждую версту придорожные столбы, раскрашенные косыми полосами, герой понимает, что судьба переменчива. Прообразом таинственной Нины, к которой обращается лирический герой, возможно, была его избранница Софья. Влюбленный поэт не теряет надежды, что жизнь наладится. Он мечтает возвратиться к милой, посидеть с ней у камина.

Общность природы и состояния души человека в стихотворении «Зимнее утро»

Пейзажная лирика в творчестве Пушкина занимает значительное место. Одно из самых живописных стихотворений «Зимнее утро»было создано Пушкиным 3 ноября 1829 г.в усадьбе друзей поэта Вульфов в Тверской губернии. Опубликовано оно было в альманахе «Царское село» в 1830 г. В стихотворении личные переживания поэта тесно переплетены с описаниями окружающей природы. В стихотворении два героя: лирический герой и его красавица. Чтобы усилить впечатление от красоты зимнего солнечного морозного утра автором использована антитеза: картины природы показаны «нынче» и «вечор».На смену вчерашней вьюге пришел ясный чудесный день, наполненный завораживающей красотой: «голубыми небесами», «великолепными коврами» блестящих на солнце снежных покровов, «прозрачным лесом», зеленеющей «сквозь иней» елью, блестящей«подо льдом речкой». Как бы не было уютно и тепло в комнате, озаренной «янтарным светом» с потрескивающей печкой, душа поэта стремится на природу, он призывает отправиться на прогулку, чтобы разделить вместе с ним переполняющие чувства к красоте родного края. В стихотворении «Зимнее утро»много выразительных эпитетов и сравнений, олицетворений, использованы метафоры в обращении к красавице: «сомкнуты негой взоры», «звездою севера». Стихотворение наполнено оптимизмом, верой в личное счастье. Считается, что оно посвящено будущей жене поэта. Пушкин в 1829 г. сделал предложение Наталье Гончаровой, в мае 1930 г. получил согласие от ее родителей на брак.

Основные особенности лирики Пушкина

Благодаря Пушкину в русской поэзии произошли значительные изменения. На смену классической поэзии пришла новая поэтическая словесность, Пушкин оказал влияние на становление русского литературного языка.В лирике Пушкина отчетливо проступает образ самого поэта, отражен его богатый духовный мир. Но образ автора не стоит соотносить полностью с личностью Пушкина, это обобщенный лирический герой, чей мир многогранен и разнообразен. Поэт мог представить себя в образе нечастного узника, далекого друга, уставшего путника, восторженного и жизнерадостного возлюбленного.

Основными темами лирики А.С. Пушкина были темы свободы, природы, любви и дружбы. Вольнолюбивые стихи поэта, лишенные иносказательности, вдохновляли его друзей и декабристов-единомышленников призывами к освобождению народа.Ему удалось передать не только собственные воззрения, но выразить мысли и стремления прогрессивных людей своего времени. Свободолюбивая лирика проникнута гуманностью и основами народной нравственности.

Стихотворения, посвященные любви и дружбе, покоряют своей искренностью, чувством глубокого сопереживания. Для Пушкина дружба – высокое понятие, дарующее человеку поддержку в беде. Чувство любви, являющееся высочайшим напряжением душевных сил, было для поэта неиссякаемым источником вдохновения. Пушкину удалось настолько мастерски передать тончайшие оттенки личных переживаний, что они стали близки и понятны большинству людей.

Пушкин откликался на любое проявление многообразной жизни, мог увидеть красоту в обыденных и привычных явлениях. Поэт-мыслитель соединил в поэзии частное и общественное, личное и государственное, историческое. Его собственная судьба стала частью русской истории, его лирика отразила духовный мир его современников. Пушкину суждено было стать лирическим голосом эпохи.

Пушкин на экзамене

Словарь

Флигель – боковая пристройка к основному зданию.

Патриарх – глава, старейшина.

Карцер – камера для одиночного строгого изолирования за нарушение дисциплины и режима.

Канцлер – второе после императора государственное должностное лицо, возглавляющий императорскую канцелярию и архив, хранитель государственной печати.

Острог – тюрьма, обнесенная высоким деревянным частоколом

Элегия – лирическое произведение, представляющее собой грустные размышления автора