Сын полка. Реальные истории о детях на войне (сборник)

Валентин Катаев, 1944

Известная повесть Валентина Катаева давно стала любима читателем. В годы Великой Отечественной писатель работал военным корреспондентом и оставил о ней много статей, очерков, рассказов. Прошедший войну, узнавший о разных солдатских судьбах, многое увидевший и прочувствовавший, он достоверно представил в своих произведениях то страшное время. Тема «дети на войне» – особая в русской литературе. История Вани Солнцева, главного героя повести «Сын полка», была хорошо знакома многим мальчишкам военной поры. В образе Вани они узнавали себя. И это подтверждают опубликованные в книге рассказы людей, которые в те далекие дни были детьми и которым наравне со взрослыми пришлось идти на фронт, трудиться в тылу, стать узниками концлагерей, столкнуться с оккупацией, потерять близких родственников, но выжить и не пасть духом.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Сын полка. Реальные истории о детях на войне (сборник) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

© Катаев В.П. (наследники), 2017

© ООД «Бессмертный полк России», 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Обращение к читателю

Вы держите в руках вторую книгу из серии «Бессмертный полк. Классика». Повесть военного корреспондента Валентина Катаева «Сын полка» — история 12-летнего мальчика Вани Солнцева, детство которого оборвала война. На его долю выпали недетские испытания — гибель всей семьи, жандармский изолятор, болезни и голод, одинокие скитания по лесам… И всё же это очень «солнечная» и добрая история — о том, как среди войны люди любили, дружили, спасали друг друга. О том, что нет чужого горя и чужих детей. О том, что человек способен остаться человеком в любых ситуациях. И это главное.

Ваня Солнцев, пройдя суровые испытания, сохранил доверие к миру, к людям и сумел найти свое место и предназначение там, где ребенку, казалось бы, нет места вообще. Он обрел новую жизнь, став сыном полка.

Поколение военных писателей подарило нам много пронзительных историй, погрузившись в которые взрослеешь и поднимаешься над собой. Сила воздействия этих историй не зависит от времени, в которое тебе выпало жить, — будь то эпоха черно-белого телевидения или 5D-кинотеатров.

Каково это — быть писателем, чувствовать глубоко и остро и оказаться по ту сторону мирной жизни, за гранью добра и зла? Не придуманного «киношного» зла, а реальных нечеловеческих переделок, которые не поставить на паузу и не отменить кнопкой «esc»… Поступки героев книг писателей-фронтовиков — это ответ Человека на вызовы бесчеловечного явления, имя которому «война». Невозможно понять, где в этих книгах художественный вымысел, а где жестокая реальность войны. И этот сплав создает то самое важное, ради чего всегда жила великая русская литература — ради человеческого в человеке.

И все же, чтобы «поверить гармонию алгеброй», а вымысел — документалистикой, мы совмещаем в одной книге два жанра. Вместе с литературными героями Валентина Катаева своими историями с вами делятся совершенно реальные дети войны — те, кого судьба безжалостно вырвала из беззаботного детства. Их воспоминания стали сначала семейным достоянием, а теперь и достоянием всего нашего общества — это фрагменты единой картины, записанной в генетическом коде нашего народа, которую мы не смеем забывать, ибо забытое повторяется.

Между современными поколениями дедов — отцов — детей пролегли не годы, а целые исторические эпохи, разорвавшие связь поколений. Но вот народное движение «Бессмертный полк» вывело на улицы городов России и мира миллионы наших соотечественников, и с ними будто вновь встали в строй дорогие и любимые солдаты, матросы, труженики тыла, дети войны — чьи-то дедушки и бабушки, отцы и матери, сыновья и дочери. И оказалось, нам нужна память о каждом из них — тех, на чью долю выпали испытания самой кровопролитной, масштабной и жестокой войны за всю историю человечества.

Сегодня мы с вами осознали себя наследниками Победы, а значит, продолжателями традиций фронтовой семьи, которой стали наши родные люди в суровые годы испытаний. И сегодня для нас не должно быть чужих детей. Сироты, дети детских домов — это наши «сыны полка»! Движение «Бессмертный полк России» обращается ко всем, чье сердце не зачерствело, с призывом поддержать благотворительный проект «Сын полка», созданный в помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Информацию о проекте вы найдете на официальном сайте Движения polkrf.ru в разделе «Спецпроекты».

Многие из историй, которые вы размещаете на polkrf.ru, уже вошли в первые книги «Библиотеки Бессмертного полка», перейдя со страниц семейных альбомов в сокровищницу памяти всего общества. Какими будут следующие книги, во многом зависит от вас — они пишутся вашими руками и сердцем.

С благодарностью ко всем, кто постарался увековечить воспоминания родных и близких людей, отстоявших мир, победивших чуму XX века — фашизм и нацизм.

Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов

1. 083. Валентин Петрович Катаев

Валентин Петрович Катаев

(1897—1986)

Пожалуй, стоит начать со стихов Катаева. В них прозаик-классик приобретает стереоскопичность, а его многоцветная, «материальная во всем» проза начинает играть новыми, еще более яркими красками.

Всю неделю румянцем багряным

Пламенели холодные зори

И дышало студеным туманом

Заштилевшее Черное море.

Каждым утром по узкой дороге

Мы сбегали к воде, замирая,

И ломила разутые ноги

По колено вода ледяная.

По морщинистой шелковой мели

Мы ходили, качаясь от зыби.

И в стеклянную воду глядели,

Где метались ослепшие рыбы.

Из широкой реки, из Дуная

Шторм загнал их в соленое море,

И ослепли они, и, блуждая,

Погибали в холодном просторе.

Били их рыбаки острогою,

Их мальчишки ловили руками.

И на глянцевых складках прибоя

Рыбья кровь распускалась цветами.

О рыбах ли оно, это стихотворение, написанное в 1920 г., когда покидали родину многие русские поэты, в т.ч. и «крёстный отец» Катаева — И. Бунин? Впрочем, ответ на этот вопрос может быть и прозаическим. Посему оставим поэзию и перейдем к прозе жизни писателя, одного из немногих, кого оделили своей искренней любовью миллионы детей.

Валентин Петрович Катаев родился 16 (28) января 1897 г. в Одессе, в семье учителя Петра Васильевича Катаева и Евгении Ивановны, урожденной Бачей. В доме Катаевых русская классическая литература была особо чтима, и Валя с братом Женей (будущим писателем Е. Петровым) воспитывались на лучших ее образцах — Пушкине, Гоголе, Никитине, Кольцове… «Литературная карьера Катаева началась с того, что в семь лет он завел стопку тетрадей и написал на ней «Собрание сочинений». (Т. Катаева).

С 10 лет мальчик начал писать стихи, а с 13 печататься в одесских газетах. В 16 лет юноша пришел со стихами к Бунину, и тот приветил его, как редко кого из юных дарований. В 1914 г. впервые стихи Катаева опубликовали в Петербурге в журнале «Весь мир». Тогда же юный поэт познакомился с В. Маяковским, с которым его всю жизнь связывала тесная дружба, с Э. Багрицким и др. поэтами.

Во время Первой мировой войны Валентин с гимназической скамьи ушел вольноопределяющимся в действующую армию; два года воевал в составе артиллерийской бригады, сначала солдатом, а затем прапорщиком.

Участвовал в больших военных операциях на Западном и на румынском фронтах; был дважды ранен, один раз контужен и отравлен фосгеном; награжден двумя Георгиями и Анной с надписью «За храбрость». Фронтовые впечатления артиллериста — очерки, корреспонденции, стихи и рассказы печатались в одесских газетах и еженедельниках обеих столиц.

Советские биографы утверждали, что после установления Советской власти в Одессе в 1919 г. Катаев работал в Бюро украинской печати, а затем был призван в Красную Армию и участвовал в боях, командуя артиллерийской батареей под Лозовой. В настоящее время выяснено, что на самом деле Катаев был офицером Добровольческой армии и служил на бронепоезде «Новороссiя», ведшем боевые действия с красными и петлюровцами, был начальником башни, участвовал в офицерском подполье в Одессе. (А. Карасёв).

В 1920 г. Валентина назначили заведующим окнами сатиры в одесском, а затем в харьковском ЮгРОСТА (Российского телеграфного агентства). Там «зав. окном» писал тексты для агит-плакатов, частушки, лозунги, листовки, публиковал романтические рассказы.

В 1922 г. поэт приехал в Москву, стал сотрудничать с «Гудком», «Правдой», «Трудом», «Рабочей газетой», журналами «Крокодил», «Смехач», «Чудак», «Бузотер», «Красный перец»; общался с молодыми писателями: Асеевым, Булгаковым, Есениным, Маяковским, Олешей, Пастернаком, Хлебниковым.

Из множества написанного тогда можно выделить цикл басен Катаева «Метелкой по Москве», его романы «Повелитель железа» и «Остров Эрендорф», повесть и одноименную пьесу «Растратчики», а также комедию «Квадратура круга», поставленную Станиславским на сцене МХАТ (а затем и во многих театрах страны и за рубежом). Эта пьеса пользовалась огромным успехом. Свои фельетоны Катаев подписывал псевдонимами Оливер Твист, Митрофан Горчица, Старик Саббакин и др. Валентина Петровича принято считать «крёстным отцом» творческого тандема Ильфа-Петрова; он же дал им идею и сюжет романа «Двенадцать стульев».

В 1932 г. Катаев ездил на строительство Магнитогорска, откуда привез роман-хронику «Время, вперед!», посвященный труженикам и созидателям. Тогда же были созданы сатирические пьесы «Миллион терзаний» и «Дорога цветов».

В 1936 г. вышла одна из лучших книг нашей литературы о детях и для детей — «Белеет парус одинокий». Она стоит в одном ряду со знаменитой дилогией М. Твена о Томе Сойере и Геке Финне. Через 10 лет «Симонов привез ему (Катаеву. — В.Л.) из Парижа книгу Бунина с дарственной надписью на обороте: “Валентину Катаеву от академика с золотым пером».

Валентин Петрович был счастлив: оказывается, даже в эмиграции Бунин его читает. Уже много лет спустя, когда Иван Алексеевич уже умер, Катаев узнал от жены писателя, Веры Николаевны, что Иоанн (как она называла Бунина) боготворил его «Белеет парус одинокий». Говорил, что просто невозможно так волшебно написать». (Д. Гусев). Повесть была переведена на много языков.

В конце 1930-х гг. писатель создал много очерков, рассказов, повесть «Я, сын трудового народа. », на сюжет которой С. Прокофьев написал оперу «Семен Котко», несколько киносценариев, по которым были сняты фильмы («Белеет парус одинокий», «Шел солдат с фронта» и др.); в качестве специального корреспондента «Правды» участвовал в походе в Западную Белоруссию.

Во время Великой Отечественной войны Катаев работал в Радиокомитете и в Совинформбюро, был военным корреспондентом «Правды» и «Красной звезды». Писатель выезжал на фронт, был участником сражений на Волоколамском направлении, подо Ржевом, на Орловско-Курской дуге, под Уманью, Кодымой, Яссами.

Помимо корреспонденций и очерков, пронзительных стихов («Соловьи». Среднеазиатский цикл и др.), фельетонов и рассказов, Катаев опубликовал повести «Жена» и «Сын полка», за которую он был удостоен Сталинской премии СССР.

В «Сыне полка» рассказано о судьбе мальчика-сироты, усыновленного боевым полком. Повесть стала в один ряд с поэмой К.Симонова «Сын артиллериста», где также была затронута тема «дети на войне». После нее в нашей армии утвердился институт «сыновей полка». По повести была написана одноименная пьеса, снят фильм.

В 1942 г. Валентин Петрович тяжело пережил гибель брата.

В послевоенное время писатель много сил отдавал публицистике, написал сказки («Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» и др.), роман «За власть Советов», ставший четвертой частью тетралогии «Волны Черного моря» (позднее им были написаны еще две части: «Хуторок в степи» и «Зимний ветер»).

В 1955 г. Катаева назначили главным редактором нового журнала «Юность», давшего дорогу многим авторам и произведениям для детей и юношества. Писатель возглавлял журнал до 1962 г.

Начало 1960-х гг. в нашей литературе связано с появлением жанра лирико-документальных повестей. Особое место среди них заняли три повести Катаева: «Маленькая железная дверь в стене» (о Ленине), «Святой колодец» и «Трава забвения» (о Бунине и Маяковском).

В 1970-е гг. вышли романы Катаева, написанные новым стилем — «мовизмом» (авторское определение): «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», состоящий из 250 воспоминаний детства, и «Алмазный мой венец», вызвавший в среде интеллигенции широкий резонанс и обильные комментарии, повесть «Уже написан Вертер».

За большой вклад в развитие советской культуры Катаеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он был награжден двумя орденами Ленина, другими орденами и медалями. Писатель — иностранный член Майнцской (ФРГ) и Гонкуровской академий (Париж).

Катаев был дважды женат.

Умер Валентин Петрович 12 апреля 1986 г. в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

P.S. «Хорошая проза, — писал Катаев, — должна гармонически сочетать элемент повествования с элементом изображения, причем ни один из этих элементов не должен занимать преимущественного положения. Именно в этом и заключается секрет удивительной прозы Пушкина и Чехова, у которых все мы должны учиться». В этом же и секрет удивительной прозы (и волшебной поэзии) Катаева, секрет неувядаемости его лучших произведений.

Долго ли еще будут читать Катаева? А долго ли еще дети будут оставаться детьми? Может быть, вечно, а может быть, и нет. Но сейчас речь не о вечности и не о бессмертии, нет-нет, — ведь их нет даже у гения:

Бессмертью гения не верь.

Есть только бронзовая дверь

Во тьму открытая немного

И два гвардейца у порога.

Мелким морем моросил

Бриз и брызгал в шлюпки,

Вправо флаги относил,

Паруса и юбки.

И, ползя на рейд черпать,

Пузоватый кузов

Гнал, качая, черепа

Черепах-арбузов.

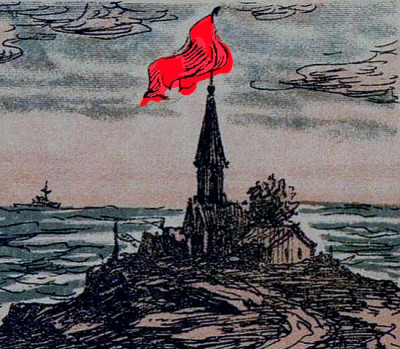

Рассказ Флаг

Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирхи с чёрным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо.

Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это не было так.

Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещеру плавно подымались три дальнобойных орудия. Они подымались выше уровня моря, выдвигались вперёд и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблём, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобках блестело тугое зелёное масло.

В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помешались небольшой гарнизон форта и всё его хозяйство. В тесной нише, отделённой от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник форта и комиссар. Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой.

Простыни слепящего оранжевого огня вылетали из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько минут обратное эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались.

Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Всё было понято без слов: остров со всех сторон обложен; коммуникации порваны; больше месяца горсточка храбрецов защищает осаждённый форт от беспрерывных атак с моря и воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катера и десантные шлюпки шныряют вокруг; враг хочет взять остров штурмом, но гранитные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с силами и перестроившись, он снова бросается на штурм; он ищет слабого места и не находит его.

Боеприпасов и продовольствия становилось всё меньше. Погреба пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту. Но развязка приближалась. И вот она наступила.

— Ну? — сказал, наконец, комиссар.

— Вот тебе и ну, — сказал командир. — Всё.

Командир, не торопясь, открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведён последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки».

Он закрыл журнал — эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скреплённую сургучной печатью, — подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку.

— Такие-то дела, комиссар, — сказал он без улыбки.

Дежурный в глянцевитом плаще, с которого текла вода, вошёл в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик.

Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свёрнутую трубкой. Он прочитал её и нахмурился. На пергаментном листке крупным, очень разборчивым почерком, синими ализариновыми чернилами было написано следующее:

Командир немецки десант контр-адмирал фон Эвершарп».

Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочёл и сказал дежурному:

— Они хотят видеть флаг на кирхе, — сказал командир задумчиво, когда дежурный вышел.

— Да, — сказал комиссар.

— Они его увидят, — сказал командир, надевая шинель. — Большой флаг на кирхе. Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтоб они его непременно заметили. Надо, чтоб он был как можно больше. Мы успеем?

— У нас есть время, — сказал комиссар, отыскивая фуражку. — Впереди — ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь.

Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они целовались крепко, по-мужски, чувствуя на губах грубый вкус обветренной горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет.

Комиссар вошёл в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачёвую полосу с лозунгом.

Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.

Незадолго до рассвета флаг был готов.

Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.

На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Он подошёл к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер мешки под глазами одеколоном. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыханье, поднимая для приветствия руку.

— Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой, слоновой кости рукояткой кинжала.

— Так точно. Они сдаются.

— Хорошо, — сказал фон Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Отлично. Свистать всех наверх.

Над силуэтом рыбачьего посёлка подымался узкий треугольник кирхи с чёрным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем тёмный, почти чёрный.

— Бедняги, — сказал фон Эвершарп, — им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства.

Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи.

В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскалённое железо.

— Черт возьми, это красиво, — сказал фон Эвершарп, — солнце выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть.

Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы.

Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Вода булькала, стеклянно журчала и шипела. И вдруг со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли.

Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя и падая и снова подымаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей.

— Вперёд, мальчики, вперёд!

Морщина землетрясения прошла по острову.

— Они взрывают батареи! — крикнул фон Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции.

В эту минуту солнце медленно вошло в тучу.

Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Всё вокруг стало монотонного, гранитного цвета. Всё — кроме флага на кирхе. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал ещё интенсивней. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа. Он обманул сам себя.

Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребители поднялись в воздух. Торпедные катера, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего посёлка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.

Но силы были слишком неравны.

Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.

Над ними развевался громадный красный флаг. Он был сшит из заветных шёлковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек. Алый коленкоровый переплёт первого тома истории гражданской войны и два портрета — Ленина и Сталина, вышитых гладью на вишнёвом атласе, — подарок куйбышевских девушек — были вшиты в эту огненную мозаику.

На головокружительной высоте, среди движущихся туч он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нёс его сквозь дым сраженья, вперёд, к победе.

Рассказ о великой отечественной войне катаев

В грозовые дни Великой Отечественной войны вся страна поднялась на борьбу с германским фашизмом. Сотни литераторов превратились в воинов Советской Армии, сделались ее строевыми командирами, бойцами народного ополчения, работниками низовой красноармейской печати и корреспондентами центральных газет. «Всегда и везде, – писал Валентин Катаев, – в самые трудные, в самые грозные, критические минуты советские писатели были с народом. Они делили с миллионами советских людей невзгоды и лишения трудных военных лет». И правдивый голос нашей литературы «не умолкал ни на один миг, гремел, призывая советских патриотов к победе, поднимал их на подвиг…»[9].

Во время войны Валентин Катаев – военный корреспондент «Правды» и «Красной звезды». Он выезжает на фронт, становится свидетелем и участником ряда крупных сражений: на Волоколамском направлении, подо Ржевом, на Орловско-Курской дуге. Вместе с Василием Гроссманом довелось Валентину Катаеву побывать и под Уманью, где он был свидетелем перехода через болота армии Конева. Писатель принимал участие в боях под Кодымой, под Яссами.

Годы войны были для Катаева периодом напряженной творческой работы. Он выступает с корреспонденциями и очерками, пишет рассказы, повести «Жена» (1943) и «Сын полка» (1945), публикует фельетоны в «Правде», в журнале «Крокодил».

В военной новеллистике писателя 1941–1942 годов – «Флаг», «Лейтенант», «Партизан», «Третий танк» и др. – и в тематически примыкающих к ней рассказах, написанных непосредственно после окончания войны, в 1946–1947 годах, – «Виадук», «Отче наш», «Новогодний рассказ» – явственно проступают две тематические струи. Героика выполнения революционно-патриотического долга – первая из тем военной прозы Катаева, вторая – тема человечности, справедливости и нравственного величия советского народа-воина.

В одной из послевоенных статей – «Великие слагаемые»[10] – Катаев говорит о своем понимании корней великой исторической победы, одержанной над врагом: «Мы победили потому, что нет таких жертв, которые не был бы готов принести каждый советский человек во имя нашей великой цели…» Победа «сложилась из тысяч больших и малых побед в тылу и на фронте», в основе которых лежала «великая нравственная сила простого советского человека… верного сына своей социалистической родины».

Герои его рассказов – и юноша-летчик («Лейтенант», 1942), и генерал, командующий операцией во время битвы за Орел, и девушка-радистка, и писатель, корреспондент военной газеты («Виадук», 1946), и бригада артистов, выступающая на переднем крае («Третий танк», 1942), – все они, но задумываясь и не колеблясь, выполняют свой патриотический долг, выполняют так же просто и естественно, как дышат воздухом родных полей, радуются ясному родному небу, как любят прекрасную свою землю.

Художник тонкими психологическими штрихами подчеркивает, что советский патриотизм не требует от его героев аскетического самоотречения, нет, он их органическая и глубоко человечная душевная потребность. В оккупированном городе, рискуя жизнью не только своей, но и ребенка, прячет раненого подпольщика героиня «Новогоднего рассказа» (1947). Ощущение прочной внутренней связи со своим народом наполняет сердце подпольщика радостью, придает ему новые силы для борьбы.

Поэтичный рассказ военных лет – «Флаг» (март, 1942) – повествует о героической защите маленького гранитного островка, осажденного врагом со всех сторон. Когда фашисты предлагают гарнизону сдаться, над крепостью взвивается гордый стяг. Противник, принявший его в предрассветном сумраке за символ капитуляции, вскоре убеждается, что «…флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным». В этих словах выражена основная идея не только рассказа, но и всей катаевской прозы 40-х годов.

В рассказах военных лет проявилось зрелое мастерство Катаева, в совершенстве владеющего трудной формой, которая требует не только отточенности всех деталей, но и глубины содержания при скупости и экономности композиции. Каждый рассказ Катаева занимает всего лишь несколько страниц, и построение его предельно просто. Движение сюжета основано на внутреннем драматизме повествования, в раскрытии которого существенную роль играют зачины и концовки. Они обычно образуют лирическое кольцевое обрамление, которое четко отграничивает вполне определенный кусок жизни, взятой в движении, подчеркивает лейтмотив повествования, его лирический подтекст. Так, гневом и горечью окрашены начало и концовка рассказа «Отче наш» (1946), рисующие одну и ту же картину раннего утра в оккупированном фашистами городе. В радиорупоре звучит бодрое пение петуха, затем нежный детский голос «с ангельскими интонациями» желает всем «доброго утра» и «не торопясь, проникновенно читает „Отче наш“». Но именно в промежутке между двумя одинаковыми идиллическими утрами заключены трагические события, раскрывающие весь ужас фашистского «нового порядка». В городе идет охота на людей, «подлежащих уничтожению». Страшна и «обыденность» происходящего, и равнодушная деловитость, с которой действуют гитлеровцы.

Характерно, что в повествовании у зрелого Катаева нет чисто описательных, а следовательно, статичных деталей. Все они внутренне взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. Так, например, в рассказе «Флаг» подробности описания того утра, в которое защитники крепости дали последний бой врагу, воссоздают реальные условия предрассветных сумерек, когда только и могла произойти ошибка противника. Флаг на острове казался «совсем темным, почти черным». Рассвет усугубляет напряжение событий: малиновое солнце «повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо». Смена красок в этом пейзаже отнюдь не самоцель, не игра световых пятен, но выявление своеобразия реальных условий, в каких протекают события рассказа, – тех условий, которые в жизни всегда конкретны, не похожи друг на друга и, что самое главное, не безразличны для судеб людей.

Детали повествования у Катаева всегда точно и ясно определяют характер развертывающихся событий. Летняя гроза, описанная в рассказе «Виадук», когда «все окуталось темным и душным дымом ливня», а «предметы, люди и формы местности потеряли очертания – стали дымчато-серыми» и «стеклянные иглы ливня косо пробежали по колено в ручье, заставляя его кипеть и дымиться», – играет существенную роль в развитии сюжета, так как ставит под угрозу боевую операцию, связанную с необходимостью поджечь в поле сырую рожь.

Описания в прозе Катаева динамичны, они служат действию и не только в пределах того или иного эпизода, но помогают развитию всего сюжета в целом, создавая ту непрерывность внутреннего движения, какая характерна для его манеры повествования.

«Хорошая проза, – пишет Катаев, – должна гармонически сочетать элемент повествования с элементом изображения, причем ни один из этих элементов не должен занимать преимущественного положения. Именно в этом и заключается секрет удивительной прозы Пушкина и Чехова, у которых все мы должны учиться»[11]. Классические традиции русского реализма, воспринятые и творчески претворяемые советским писателем, явились прочной основой его мастерства.

С лирико-драматическими рассказами Катаева военных лет тесно связаны две его повести того же времени – «Жена» и «Сын полка».

Первая из них говорит о душевной стойкости советских людей, о той нравственной силе, что помогла им выстоять в дни тягчайших испытаний. Глубоко человечна трагедия молодой советской женщины, потерявшей в начале войны мужа. Картины предвоенной жизни нашей страны воссоздают в повести атмосферу простого человеческого счастья. С этими лирическими картинами резко контрастируют драматические эпизоды военного времени, рисующие неисчислимые страдания, какие принесло гитлеровское нашествие советскому народу. В самом сопоставлении этих двух сюжетных планов выражен протест художника против преступлений фашизма.

Повесть пронизана несокрушимой верой в победу над фашистскими захватчиками. «Они привыкли думать, что правда в силе! – восклицает герой Катаева. – Но, черт бы их побрал, они крепко заблуждаются. Не правда в силе, а сила в правде. А правда – наша; стало быть, и сила у нас». С этим убеждением герой идет в бой.

Другую сторону патриотического подвига советских людей воплощает Катаев в судьбе героини повести Нины Хрусталевой. Раскрывая мир ее переживаний, мыслей и чувств, художник рисует внутренний, «невидимый фронт борьбы советских людей с фашизмом». При мысли о том, что любимого человека «уже не существует на свете. Совсем не существует. Просто нет и больше не будет. Ни завтра, ни послезавтра – никогда», – Нину Хрусталеву охватывало неодолимое желание умереть. Но все же она выстояла в этой внутренней схватке с врагом. Катаев говорит о победе жизни над смертью, а «молодого мира» социализма над старым, обреченным на гибель миром прошлого.

Повесть «Жена» психологична, она построена на детальном анализе душевных переживаний героини. Но образ Нины Хрусталевой обрисован односторонне, лишь в сфере ее чувств, ее отношений с любимым человеком. Осталась в тени другая сторона ее жизни – труд на оборонном заводе. И потому образ этот не получился объемным, ему не дано было той полноты жизни, какая обычно присуща героям Валентина Катаева.

Широкая картина жизни военных лет нарисована в повести «Сын полка», хотя место действия тут и ограничено одной артиллерийской батареей. Герои раскрыты художником и в их внутренних переживаниях, и в основном деле их жизни – в тяжком воинском труде. Все они – подлинные умельцы, тонко знающие свое дело. О разведчиках Катаев говорит: «Никто не мог сравниться с ними в дерзости и в мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разводили». Охарактеризован в его боевом мастерстве и артиллерист-наводчик Ковалев: «Его работа при орудии была высочайшей степенью искусства. Бывают наводчики хорошие, способные. Бывают наводчики талантливые. Бывают – выдающиеся. Он был наводчик гениальный». Талантливым командиром – осторожным и отважным – выступает капитан Енакиев, один из поэтичнейших образов повести. Писателем большое место отведено рассказу о специфике труда всего боевого коллектива разведчиков, артиллеристов, командира батареи. И труд этот выступает в повести во множестве характерных деталей и художественных подробностей, составляющих основу катаевского мастерства.

Судьба пастушка Вани Солнцева, мальчугана, ставшего сыном: полка, – образное выражение внутренней идеи книги. В суровые дни боев, в разгар жесточайших схваток с врагом у солдат капитана Енакиева находится огромный запас нежности и любви к ребенку, обездоленному войной.

Взволнованное, горячее чувство отцовства разгорается в душах разведчиков и артиллеристов капитана Енакиева. Сначала оно проявляется в стремлении сберечь, защитить юную жизнь от гибели; затем возникает желание сделать ребенка счастливым, дать ему столько радости, сколько это возможно в обстановке непрекращающихся боев с фашистами. И наконец, советские воины осознают, что их высший долг перед «сыном полка» – это воспитать его смелым, отважным сыном родины, передать ему свое боевое мастерство.

В конце повести сам Ваня становится участником событий, которые требуют от него и большой нравственной силы, и подлинного героизма. Во время решающего наступления, когда советские войска с жестокими боями гонят фашистов за пределы Советской страны, батарее капитана Енакиева грозит гибель. В минуту смертельной опасности командир и названый отец пастушка отправляет Ваню в тыл. Но мальчик, поняв всю трагичность происходящего, отказывается покинуть батарею. Он полон глубокой любви и уважения к окружающим его людям, благородного стремления разделить с ними их судьбу и, подобно им, выполнить свой патриотический долг перед родиной. Гордость наполняет сердце капитана Енакиева, когда он «понял все, что происходило в душе этого маленького человека, его солдата и его сына». В суровые мгновенья смертельного боя Ваня Солнцев выдержал испытание и как советский воин, и как советский гражданин.

Произведения Валентина Катаева военных лет, полные взволнованного патриотического пафоса, были первыми откликами писателя на исторические события, приведшие к победе советского народа над фашизмом. Художник рассматривал ее как небывалую в истории, «самую большую победу сил мировой справедливости – добра, любви и правды – над самыми страшными, самыми черными силами мирового зла»[12]. Разработку этой величественной темы он продолжил и в послевоенный период – в романе «За власть Советов».

Поджигателям новой войны посвящены многие из катаевских статей и фельетонов конца 40-х годов: «Ионыч из Вашингтона», «Парижская сюита» (1947), «Идеи коммунизма нельзя убить» (1948), «Заморские басни и советская действительность» (1949) и др. В самом начале 50-х годов он пишет статьи в защиту известных французских писателей-коммунистов, подвергавшихся репрессиям за свои идейные убеждения: «Преступление и наказание», «Лилипуты бесчинствуют».

Важный раздел в послевоенной публицистике Катаева представляют такие статьи, как «Страна нашей души» (1947), «Тебе, родина!» (1948), «Сила нашего государства» (1949) и другие, в которых встает образ Страны Советов – миролюбивой, сильной, спокойно и деятельно залечивающей раны, нанесенные ей войной. Художник говорит о нелегком, но «вдохновенном труде восстановления», о мужестве советских людей, о их неиссякаемых созидательных силах: «Все, что разбито, уничтожено войной, мы на нашей земле возрождаем, возродим, и будет оно краше, лучше, богаче, чем было»[13].

Творческая и нравственная сила советского человека обусловлена, как подчеркивает художник, возникновением нового общественного строя: «Советская власть не только форма государства. Она также и моральная категория»[14].

Эти мысли Катаева нашли отражение в романе, замысел которого возник у него в самом конце войны, после двух поездок на родину. Первая из них относится к апрелю 1944 года, сразу же после освобождения Одессы от оккупации, вторая – к январю 1945 года, когда город герой праздновал свое стопятидесятилетие. Писатель встретился здесь с подпольщиками и партизанами, побывал в одесских катакомбах. Почти два с половиной года город находился под властью оккупантов, и все это время борьба не прекращалась. В городе активно действовали подпольные райкомы, ширилось партизанское движение. Одесские катакомбы дали убежище «множеству вооруженных партизанских отрядов, подпольных комитетов партии, диверсионных групп и просто одиночек».

Первоначально новый роман Валентина Катаева так и должен был называться «Катакомбы». Писатель задумал его как повествование, тематически и сюжетно связанное с повестью «Белеет парус одинокий», как рассказ о жизненном пути людей, принадлежащих к поколению, которое формировалось и мужало в эпоху двух революций – 1905 и 1917 годов.

В середине 1949 года он опубликовал первый вариант романа, названного «За власть Советов», который был подвергнут критике. Это заставило писателя заново переработать книгу.

Валентин Катаев привлек и изучил новые документальные материалы, которые стали доступны для ознакомления лишь в последующие годы, материалы, освещающие партизанское движение и деятельность одесского большевистского подполья. Писатель вновь выезжал в Одессу, встречался с участниками героических событий, изучал архивы Отечественной войны. На этой основе им был создан второй вариант романа, появившийся в 1951 году. В нем художник выдвинул на первый план сюжетные линии, связанные с показом боевых операций и всей массово-организаторской и пропагандистской деятельности подпольного райкома; ввел ряд новых персонажей и углубил образы главных героев произведения.

На страницах романа встает непокоренная, сражающаяся, героическая Одесса. С ее образом связан один из важных мотивов книги – мотив преемственности революционных традиций.

Писатель выводит три поколения борцов за власть Советов: Родион Жуков – старик матрос с броненосца «Потемкин», герой 1905 года; большевики Черноиваненко и Синичкин-Железный – участники гражданской войны и подпольщики в период фашистской оккупации Одессы; и, наконец, младшее поколение – пионер Петя Бачей, комсомолка Валентина Перепелицкая, которые получают свое боевое крещение в одесских катакомбах. Писатель дает в романе образ живой, на наших глазах созидаемой истории.

Глубоко под землей в катакомбах Черноиваненко и люди его отряда то и дело наталкиваются на следы своих предшественников, подпольщиков предоктябрьских лет. Попадаются то остатки костра и рядом чья-то истлевшая одежда, то израсходованные гильзы от пуль, то горка рассыпанного шрифта и «клочки желтой от времени бумаги», указывающие, что здесь в 1905 году была подпольная типография, а позднее работала «иностранная коллегия» – штаб революционного наступления на интервентов и деникинцев. «Какая страшная смертная борьба идет в мире вот уже двадцать пять лет. Четверть века!. – говорит Черноиваненко своим товарищам. – …четверть века капиталисты пытаются нас уничтожить, раздавить, загнать под землю… Но мы их били, бьем и будем бить…» Солдат революции, он твердо верит в победу.

Наряду с лирико-героической линией в романе возникает и сатирическая, обличительная. «При гитлеровцах и румынских фашистах, – говорит художник, – происходило воскрешение старого мира, которое я всегда высмеивал», Катаев ясно видел и показал, что советский человек «не может дышать этим воздухом, жить в мире частнособственнических отношений». Характерны в этом плане овеянные юмором эпизоды, связанные с историей «комиссионного магазина» Колесничука. Скромный, честный советский патриот по поручению райкома ведет важную и опасную работу хозяина подпольной явки. Во имя дела он соглашается «коммерсовать» вместе с фашистскими спекулянтами вроде Ионеля Миря. Храбрый и стойкий человек, хороший конспиратор, Колесничук, однако, прогорает как коммерсант, не выдержав «кошмара частной торговли», построенной на всеобщем взаимообмане. «Нет, я не рожден для капитализма!» – думает он и испытывает подлинное счастье, попав из оккупированного города в странный, почти фантастический мир катакомб.

Да, фашисты ворвались в наши города и села, но стать здесь хозяевами им не удавалось. У города-героя была мужественная, непокоренная душа. И эту душу составляли простые советские люди, народ, который вел жестокую, непримиримую борьбу с захватчиками. Писатель показывает, как один из подпольщиков, старший Бачей, проходит по улицам оккупированной Одессы, зная, что он «частица этой неумирающей души». И потому он «с бесстрашной уверенностью шел через город, который безраздельно принадлежал ему. Здесь, на этой улице, в эту минуту он, и никто другой, был настоящим хозяином».

Те сцены романа, где речь идет о социалистическом государстве и его людях, окрашивает совершенно особая эмоциональная и стилевая струя. Героическая патетика сменяется глубоким лиризмом. Пейзажи нашей столицы, проходящие через все произведение, – Москвы мирной, солнечной, счастливой и Москвы военной, суровой, готовой к сокрушительному отпору, – глубоко символичны. Они неразрывно связаны с образом борющегося народа, народа глубоко мирного, но превращающегося в сурового воина, когда враг грозит отчизне.

Возвращаясь самолетом в Москву из освобожденной Одессы, Бачеи – отец и сын – пролетают над советской землей и видят, как среди развалин уже сейчас, не дожидаясь конца войны, подымаются леса строек. Радостной картиной начавшегося восстановления писатель заканчивает свой роман.