Обычаи и традиции казаков в Запорожской Сечи на примере повести «Тарас Бульба»

У Запорожской Сечи была своя территория, которая называлась Кош. По полю разбросаны курени, напоминающие отдельные государства. Руководили ими выборные кошевые атаманы, которые избирались Большим советом «из своих же запорожских казаков». Все важные вопросы решали вместе на общем собрании. Был и свой запас провизии, и кашевар.

Прийти на Сечь мог каждый, но тот, кто хотел здесь поселиться, должен был пройти своеобразный воинский экзамен у опытных воинов. Если пришедший был слабым и непригодным к воинской службе, его не принимали и отсылали обратно домой. Прием в Сечь был прост: надо было сказать:

Законов на Сечи было мало. но были они жестокими. Воровство на Сечи считалось бесчестием для всего казачества. Вора привязывали к столбу и каждый, кто проходил мимо, обязан был ударить его дубиной. Не оставались без наказания и казаки, не платившие долг, — должников привязывали к пушке, а потом кто-нибудь из друзей выкупал его. Самая страшная казнь была за смертоубийство — убитого и живого убийцу вместе зарывали в землю. Войны и суровые условия жизни воспитывали в украинских казаках пренебрежение к комфорту и роскоши, чувство товарищества, братства, мужество и стойкость — все качества, которые должны быть у настоящего воина, готового в любую минуту на самопожертвование. На Сечи придерживались обычаев, которые передавались от отца к сыну, за чем внимательно следили старые казаки. Каждый из запорожцев готов был умереть за свое отечество. Тарас Бульба, произнося речь перед боем, говорил казакам: «Нет уз святее товарищества».

Но Гоголь не идеализирует Запорожскую Сечь и не приукрашивает жизнь казаков. Он показывает варварские обычаи и нравы запорожцев, их националистические предрассудки, стихийность поведения и непрочность общественного быта. На Запорожской, Сечи не было военной школы — « юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти непрерывны». Никакую дисциплину, кроме «стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах», казаки изучать не любили. «Некоторые занимались ремеслами… но большая часть гуляла с утра до вечера».

Сечь была похожа «на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом». Отсталость запорожцев особенно ярко проявлялась в бесправном положении женщины, в ее трагической судьбе, что подчеркивается в образе матери Остапа и Андрия. Все это вместе с антинациональными тенденциями в верхушке украинского казачества было источником ослабления Сечи, нарастания в ней внутренних противоречий. Воспевая запорожскую вольницу, Гоголь осуждал крепостничество, угнетение, любое подавление человеческой личности. Наиболее яркие, проникновенные страницы посвящены героизму людей из народа, их представлениям о честности, справедливости, долге. Но, прославляя подвиги запорожцев, писатель вместе с тем не скрывает того, что удаль в них сочеталась с беспечностью и разгулом, ратные подвиги — с жестокостью. Но такое тогда было время: «Дыбом воздвигнулся бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы », — пишет Гоголь. Запорожская вольница, непритязательный быт, разгульные обычаи, строгие законы закаляли и воспитывали казаков. Они становились храбрыми и бесстрашными, выносливыми и умелыми защитниками веры и своего народа.

«Победить или погибнуть» — такой девиз казаки писали на своем оружии.

Хочу все знать

Альманах для любознательных

Страницы

Запорожская сечь

2013/08/14

Указом Екатерины II 14 августа 1775 года, была ликвидирована Запорожская Сечь.

Но, в отечественной истории остался заметный отпечаток военных достижений и особого уклада жизни запорожских казаков.

Альманах для любознательных «Хочу все знать» подготовил подборку из истории образования специального воинского образования под названием – «Запорожская сечь», о существовавших там обычаях и порядках и некоторых интересных фактах из жизни запорожских казаков.

Запорожская Сечь – под этим названием история объединила целый ряд центров днепровского казачества, которые последовательно сменяли друг друга. Находились они в различных местах низовья Днепра, южнее днепровских порогов, откуда и пошло название «Запорожская».

Название — «Сечь», по наиболее распространенной версии, пошло от окружавшего административный центр частокола, который имел острые засеченные края. Однако, согласно полтавским актам XVII и XVIII вв. слово «сечь» или «сiчь», обозначало лесную вырубку, следовательно, можно предположить что первые поселения запорожских казаков ставились на поросших лесом островах.

Интересные факты о запорожской сечи

Община всех казаков Запорожской Сечи называлась Кош. Делился он на 38 куреней, которые являлись самостоятельными военными единицами. В каждом курене находилось от нескольких десятков до нескольких сотен казаков. Кроме того, у слова «курень» было и другое значение – так называлось жилое здание, в котором и находился «военный курень».

Основателем крепости на острове Малая Хортица, построенной в 1552 году, которая являлась прообразом Запорожской Сечи был Дмитрий Вишневецкий, родственник Ивана Грозного. Вскоре запорожские казаки вместе с московским войском пошли на Крымское ханство, а их укрепления стали важным государственным форпостом

Первая Запорожская Сечь — Хортицкая Сечь, была разрушена крымско-турецкими войсками уже в 1557 году. Однако идея «Сечи» – хорошо укреплённый военный лагерь – осталась и вскоре возродилась в следующих объединениях.

В общей сложности история Запорожской сечи насчитывает восемь Сечей, каждая из которых существовала от 5 до 40 лет:

Какие обычаи и порядки там царили?

Единственным органом власти на Сечи являлась Рада, на которой решались все важнейшие вопросы. Рады проходили 1 октября, затем 1 января и на второй или третий день Пасхи. Также, Рада могла быть созвана в любое время по желанию большинства казаков. Решения, принятые на Раде, являлись обязательными для всех и каждого.

Причинами такого судьбоносного решения послужили несколько событий. Во-первых, Россия заключила с Крымских ханством договор, по которому она получала выход к Чёрному морю, поэтому необходимость в защите южных границ отпала. А во-вторых, казаки активно участвовали в восстании Пугачёва, поэтому Екатерина II опасалась, что восстание перекинется и на Запорожские степи.

5 июня 1775 года началась печально известная ликвидация Запорожской Сечи. Российские войска во главе с генералом-поручиком Петром Текелей подошли к Запорожью ночью. Они подобрали день, когда казаки праздновали зелёные святки и не были готовы к сражению. По итогам ультиматума Текели Запорожская Сечь была сдана без боя. Казна и архив были конфискованы. После этого Запорожская Сечь была полностью разрушена артиллерией.

После ликвидации Сечи, казаки пополнили ряды войск российской армии, а бывшие старшины стали дворянами. Пётр Калнышевский, последний атаман Запорожской Сечи, был сослан в Соловецкий монастырь, где провёл тяжкие 28 лет до самой смерти. Часть казаков ушла на территорию Турции, где они основали Задунайскую Сечь, которая смогла продержаться до 1828 года. Задунайские казаки сражались на стороне Турции, а также участвовали в подавлении восстаний.

Судьба запорожских казаков

Пожалуй, наиболее сильной за все время существования Сечь была во времена Богдана Хмельницкого. Запорожцы, пусть и в союзе с крымскими татарами, в то время могли на равных воевать с достаточно мощной Речью Посполитой и даже захватить территорию Киевского, Брацлавского и Черниговского воеводств. Появилось новое государство, которое казаки называли «Войско Запорожское», но более известно оно как «Гетманщина».

Это государство в лучшие годы включало в себя территории нынешних Полтавской и Черниговской областей, некоторые районы Киевской, Черкасской, Сумской областей Украины и Брянской области Российской Федерации.

«Гетманщина, «Русский потоп» и Руина

Богдану Хмельницкому, как известно, удалось уговорить русское правительство Алексея Михайловича Романова принять запорожцев в подданство. Это решение для Москвы было непростым, и первое обращение Хмельницкого, поступившее в 1648 году, осталось без ответа. Когда последовали новые просьбы, Алексей Михайлович не пожелал брать на себя ответственность и созвал Земский собор, которому суждено было стать последним в истории России.

1 октября 1653 г. Собор постановил:

То есть главным поводом и основной причиной для вмешательства оказались не стремление прирастить территорию и тем более не вопросы какой-то выгоды, а гуманитарные соображения — желание оказать помощь единоверцам.

18 января 1654 года состоялась знаменитая Переяславская рада, на которой было принято решение о переходе под юрисдикцию Москвы. И России пришлось 13 лет воевать с поляками, которые часто называют эту войну «Русским потопом». После смерти Богдана Хмельницкого в Гетманщине началась гражданская война между пророссийской и польской партиями, вошедшая в историю как Руина. Гетманы Юрий Хмельницкий, Иван Выговский, Павел Тетеря, Яким Скамко, Иван Брюховецкий, казацкие полковники, старшина сцепились друг с другом, то заключая союзы, то разрывая их, разоряя земли и призывая на помощь то поляков, то татар. Анжей Потоцкий, основавший город Станислав (сейчас — Ивано-Франковск) пишет о событиях тех лет:

Андрусовское перемирие 1667 года закрепило раскол несостоявшегося государства Богдана Хмельницкого: граница прошла по Днепру. До 1704 года его осколки управлялись двумя гетманами — левого и правого берега Днепра. Но на правом берегу власть гетманов скоро была ликвидирована, и гетманщиной стали называть некоторые территории Левобережной Украины, центром которых был Киев. Последним избранным на Раде гетманом Войска Запорожского стал преемник Мазепы Иван Скоропадский, но само звание было упразднено лишь в 1764 году. Кирилл Разумовский, занимавший в то время пост гетмана, взамен получил чин генерал-фельдмаршала. А в 1782 году было отменено и сотенно-полковое административное устройство бывшей Гетманщины.

Запорожцы теперь служили России, вместе с русскими войсками они ходили в Чигиринские (1677–1678 гг.), Крымские (1687 и 1689) и Азовские (1695–1696) походы.

Кошевой атаман Иван Серко

Особенно прославился в то время кошевой атаман Чертомлыкской сечи (избирался на эту должность 20 раз) Иван Серко (Сирко) — именно его обычно называют автором легендарного письма турецкому султану. Этого атамана мы можем увидеть на знаменитой картине И. Репина, натурщиком счёл за честь стать киевский генерал-губернатор М. И. Драгомиров.

В отличие от своих предшественников, Серко ходил на Крым не на чайках, а во главе пешей рати. Самым известным стал поход 1675 года. Его армия вошла в Крым через Сиваш и захватила Гезлев, Карасубазар и Бахчисарай, а затем у Перекопа разбила ханское войско. Именно тогда Серко попытался вывести из Крыма несколько тысяч христианских пленников, а когда часть из них захотела вернуться обратно, разозленный атаман приказал перебить их.

Иван Серко был последним из великих кошевых атаманов: время запорожцев было уже на исходе, большие победы остались в прошлом. Они ещё могли сражаться с татарами и турками, но имели мало шансов при встрече с правильной европейской армией, превращаясь во вспомогательную легкую кавалерию.

Однако привычка к самовольству не покидала запорожцев, и главной причиной Русско-турецкой войны 1768–1774 годов считается их нападение на турецкий город Балта.

Упадок и деградация Запорожской Сечи

Уцелевшие запорожцы попытались закрепиться в Каменской Сечи (ниже по течению Днепра), но были изгнаны и оттуда. Новая Сечь (Алешковская) оказалась на территории Крымского ханства: называющие себя православными запорожцы без малейших угрызений совести присягнули хану-мусульманину. Последняя (восьмая по счёту) Пидпильнянская Сечь появилась в 1734 году после указа об амнистии запорожцев, подписанного Анной Иоанновной. Она располагалась на полуострове, образованном изгибом реки Подпольной. Сейчас эта территория оказалась в зоне затопления Каховского водохранилища.

Сюда пришли 7268 человек, которые построили 38 куреней. Рядом с Сечью выросло поселение Гасан-баша, в котором жили ремесленники и торговцы.

Эта была уже совсем другая Сечь: казаки теперь не стеснялись заводить пашни, на которых, правда, работали не они, а наемные работники. Занимались они и скотоводством. Многие теперь имели жен и детей. Семейные казаки, правда, платили особый налог — «дымовое», не имели права голоса на Раде и не могли быть избраны в атаманы. Но, похоже, они к этому и не стремились, предпочитая размеренную жизнь крупных землевладельцев: даже в боевые походы вместо себя некоторые запорожцы стали посылать наемников.

Жители Пидпильнянской Сечи делились на три группы. Самые богатые и влиятельные запорожцы назывались значными. В 1775 году запорожская старшина и значные казаки владели в окрестных землях 19 местечками, 45 селами и 1600 хуторами.

Ликвидация Пидпильнянской сечи

В июне 1775 года эта Сечь, последняя из запорожских, была ликвидирована по приказу Екатерины II.

Дело в том, что после заключения Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией в 1774 году угроза с юга практически сошла на нет. Речь Посполитая пребывала в глубоком кризисе и опасности для России не представляла. Таким образом, Сечь потеряла свое военное значение. Но запорожская старшина, не понимая, что ситуация изменилась, продолжала раздражать царское правительство, принимая беглых крестьян, гайдамаков Правобережной Украины (что вызывало недовольство Речи Посполитой), разбитых пугачевцев и просто «лихих людей»:

(Из указа Екатерины II.)

К тому же запорожцы препятствовали селению колонистов на самостоятельно захваченной ими территории, которую они называли Великий Луг. В так называемой Славяносербии, территории между реками Бахмут, Северский Донец и Лугань, дело дошло до прямых столкновений.

Исполнять императорский указ было поручено Петру Текели, который сумел незаметно подвести войска и взять сечевые укрепления без единого выстрела. Это достаточно красноречивое свидетельство деградации боевых навыков сечевиков, ухитрившихся проспать свою столицу. «Упражнялись в исполнении сна», — счёл возможным пошутить в своем рапорте Текели.

Репрессированы были лишь кошевой Петр Калнышевский, писарь Глоба и судья Павло Головатый, которые оказались замешаны в связях с турками. Остальная казацкая старшина и значные казаки не пострадали — они сохранили свои земли и получили дворянские звания. Рядовым казакам было предложено перейти на службу в гусарские и пикинерские полки, но строгая воинская дисциплина не привлекала запорожцев.

Запорожцы за Дунаем

Самые непримиримые запорожцы ушли на территорию Османской империи, таковых оказалось около 5 тысяч человек. Вначале они поселились в селе Кучурган в низовьях Днестра. Когда началась новая русско-турецкая война (1787-1792 гг.), часть этих беглецов вернулась в Россию. Оставшиеся после окончания войны были переселены в район дельты Дуная, где они построили сечь Катерлец. Здесь они насмерть сцепились с казаками-некрасовцами, покинувшими Дон после поражения восстания Кондратия Булавина. Некрасовцы дважды сжигали новую Сечь, так что запорожцам пришлось отправиться на Брайловский остров. Но и запорожцы в 1814 году сожгли столицу некрасовцев — Верхний Дунавец.

В 1796 году в Россию вернулась вторая группа запорожцев — около 500 человек. В 1807 году российское подданство приняли ещё два отряда запорожцев, из которых первоначально было сформировано Усть-Бужское казачье войско, но уже через 5 месяцев они были переселены на Кубань. В 1828 году, во время новой русско-турецкой войны, задунайские запорожцы разделились ещё раз: часть ушла в Эдирне, остальные, во главе с кошевым атаманом Гладким, перешли на сторону России. Вначале из них сформировали Азовское казачье войско, разместившееся между Мариуполем и Бердянском. Но в 1860 году и их переселили на Кубань.

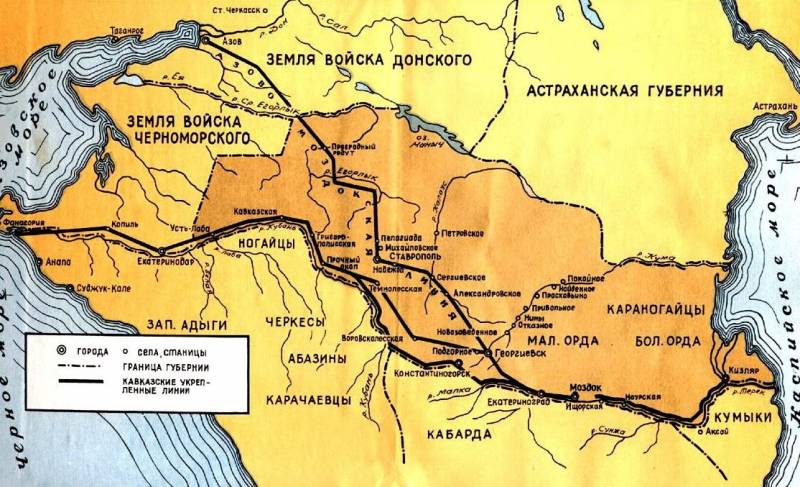

Черноморские казаки

Другие запорожцы в 1787 году вошли в состав нового казачьего войска – Черноморского («Войско верных черноморских казаков»), которое вначале было размещено между Бугом и Днестром. Случилось это благодаря помощи Григория Потемкина (который некоторое время жил в Сечи под именем Грицко Нечеса). Во время знаменитого путешествия Екатерины II в новообретенные южные провинции князь организовал встречу императрицы с бывшими запорожскими старшинами, которые и обратились к ней с просьбой о восстановлении Запорожского войска. После получения положительного ответа Потемкин поручил Сидору Белому и Антону Головатому (оба в то время имели чин секунд-майора) «собрать охотников, и конных и пеших для лодок, из поселившихся в сем наместничестве служивших в бывшей Сечи Запорожской казаков».

Общее командование Потемкин поручил ставшему кошевым атаманом Сидору Белому, кавалерийские части возглавил Захарий Чепега, гребные суда (знаменитые чайки) и разместившихся на них пехотинцев — Антон Головатый.

Именно у черноморских казаков были организованы подразделения знаменитых пластунов. Вообще-то, первые пластуны появились ещё в Запорожской Сечи — как разведчики и диверсанты, но казачья вольница не создала из них постоянные регулярные боевые части.

Во время очередной русско-турецкой войны черноморцы отличились в Лиманском морском сражении под Очаковом, участвовали в захвате крепости Хаджибей (на ее месте была основана Одесса) и острова Березань. В дальнейшем черноморская флотилия чаек участвовала в захвате дунайских крепостей Исакча и Тулча, а сами казаки — в штурме Измаила. В ходе этой войны погиб Сидор Белый. В знак доверия и благодарности бывшим запорожцам были возвращены знамёна и прочие регалии, захваченные в Сечи, а Григорий Потемкин даже принял звание гетмана казацких войск екатеринославских и черноморских и вошёл в историю ещё и как последний гетман.

Перед тем как умереть, Потемкин передал черноморцам Тамань и Керченский полуостров, однако юридически оформить этот акт не он успел. После его смерти для закрепления дарованных им земель в Петербург была отправлена делегация во главе с войсковым судьей А. А. Головатым.

Во время коронации Екатерины II Головатый уже был представлен новой императрице — сыграл для нее на бандуре и спел народную песню. В другой раз он посетил Петербург и виделся с Екатериной в составе казачьей делегации в 1774 году. Поскольку, помимо территорий, пожалованных Потемкиным, делегация просила ещё и земли по правому берегу Кубани, переговоры шли нелегко, но завершились успехом. 30 июня 1792 года бывшим запорожцам были переданы

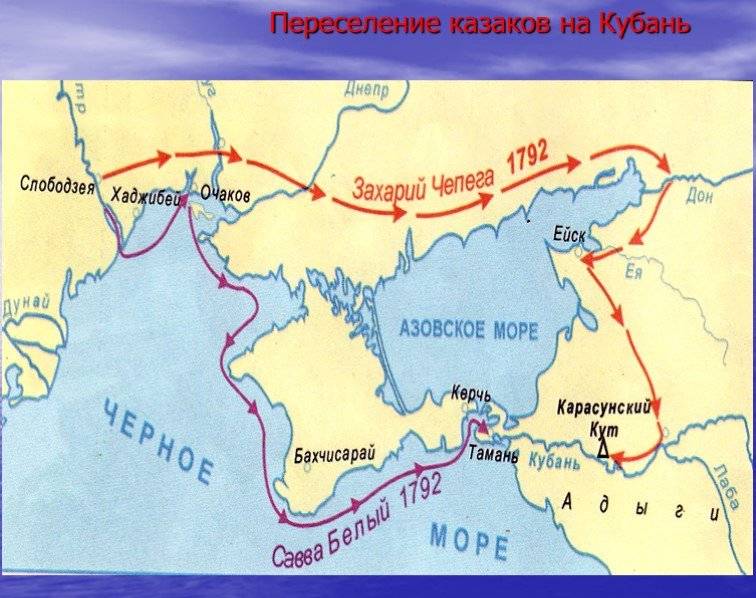

Путь на Кубань черноморских казаков

Переселение казаков осуществлялось в несколько этапов и разными путями: морским и сухопутным.

Первая группа 16 августа 1792 года отплыла к Тамани из Очаковского лимана. Казачью эскадру из 50 лодок и 11 транспортных судов вела бригантина «Благовещение» флотского бригадира П. В. Пустошкина и охраняли несколько «корсерских судов». Этих черноморцев возглавлял казачий полковник Савва Белый. 25 августа они благополучно пристали к берегам Тамани.

Вторая — кавалерийская группа, под командованием войскового атамана Захария Чепеги, вышла 2 сентября 1792 г. и достигла границ новой войсковой земли 23 октября.

Оставшихся в следующем году, также сухопутным путем, привел Головатый.

Сколько же запорожцев пришло на Кубань? Цифры разнятся довольно значительно. А. Скальковский, например, утверждал, что речь идёт о 5803 казаках. М. Мандрика приводил цифру 8200 человек, И. Попка говорил о 13 тысячах строевых казаков и примерно 5 тысячах женщин. П. Короленко и Ф. Щербина и вовсе только одних мужчин насчитали 17 тысяч.

В рапорте, составленном для Таврического губернатора С. С. Жегулина 1 декабря 1793 г., в составе пока еще Черноморского казачьего войска было 6 931 человек конной команды и 4 746 пехотинцев.

Через год насчитали уже 16 222 человек, в том числе годных к службе 10 408. Но запорожцев среди них было 5 503 человека. Среди остальных оказались выходцы из Малороссии, «вышедшие с польской службы жолнеры», «казённого ведомства поселяне», люди «мужицкого звания» и «неизвестно какого звания» (видимо, беглые и дезертиры). Было также некоторое количество болгар, сербов, албанцев, греков, литовцев, татар и даже немцев.

В 1793 году была основана столица «Черномории» — Карасун (у места впадения в Кубань одноименной реки), вскоре переименованный в Екатеринодар (с 1920 г. — Краснодар). В 1794 году на войсковой раде был брошен жребий, согласно которому между 40 куренями были разделены новые земли.

С 1801 по 1848 гг. правительство переселило на Кубань также более ста тысяч казаков Азовского, Буджакского, Полтавского, Екатеринославского, Днепровского и Слободских полков — казаки здесь уже были не нужны. Они тоже стали черноморскими, а потом — кубанскими казаками. Те из казаков, что все же остались на территории Украины, уклонившись от переселения из сытой и мирной провинции на неспокойные земли Кубани, фактически таковыми с тех пор не являлись, и быстро слились с общей массой обывателей. Поэтому 1848 год можно считать последним годом существования казаков на Украине (напомним, что в 1860 г. на Кубань были переселены и последние задунайские запорожцы, первоначально составившие Азовское войско на территории оказавшейся сейчас в составе Украины Новороссии).

Население нового казачьего войска пополнялось и беглыми крестьянами, которых нуждавшиеся в работниках казаки охотно укрывали от властей.

Одним из условий дарения кубанской земли была охрана участка линии, тянувшейся от Черного до Каспийcкoгo моря по Кубани и Тереку. На долю нового войска пришлось 260 верст, вдоль которых было устроено около 60 постов и кордонов и более ста пикетов.