§ 5. ЖИЗНЬ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

§ 5. ЖИЗНЬ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Занятия. Большинство восточнославянских племён занимались земледелием и скотоводством. Охота, рыбная ловля и другие промыслы играли важную, но второстепенную роль.

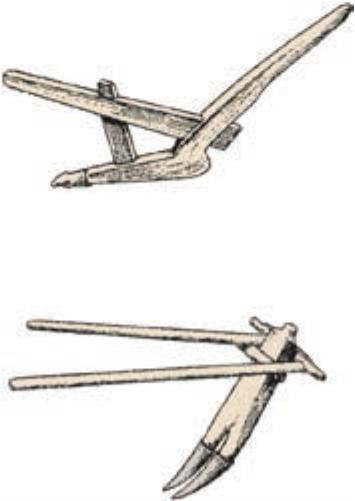

Лесостепи Среднего Приднепровья – это область развития древнейшего земледелия. Здесь рано при обработке почвы взамен мотыги стали применять плуг. Древнейший плуг с железным наконечником назывался «рало» (от слова «орать» – пахать).

На севере славяне отвоёвывали у леса участки земли для посевов, применяя подсечную, или огневую, систему земледелия. Вначале подрубали деревья и давали им высохнуть, затем сжигали их. Зёрна клали в оставшуюся после сожжения деревьев и кустарника рыхлую золу, которая служила удобрением. Примитивной бороной, сделанной из ствола ели с полуобрубленными ветками, рыхлили почву.

В VIII – X веках подсечное земледелие уходило в прошлое. На смену ему пришла переложная система (перелог). Поля делили на два участка, один вспахивали и засевали, второй – «отдыхал» 2 – 3 года. После этого засевали участок, который «отдыхал», оставляя нетронутым тот, что прежде давал урожай. Выращивали просо, пшеницу, ячмень, овёс, лён, гречиху, коноплю.

Изменился характер охоты славян. Её целью являлось уже не получение пищи, а добыча пушнины. Собольи, беличьи, заячьи и шкурки других животных пользовались большим спросом на внешних рынках, и торговля ими приносила хороший доход. Для вождя и его приближённых охота стала развлечением. Они охотились с ловчими птицами (соколами и ястребами), которых добывали с помощью «перевесов», т. е. больших сетей, натянутых высоко над землёй в местах птичьих перелётов.

Рало (плуг), двузубая соха

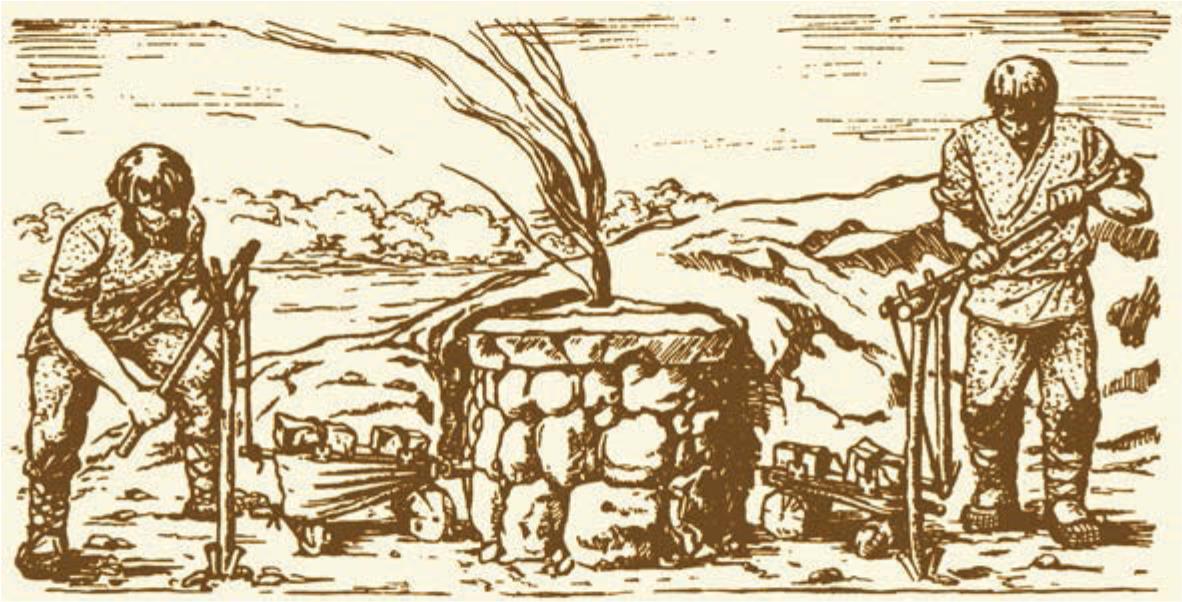

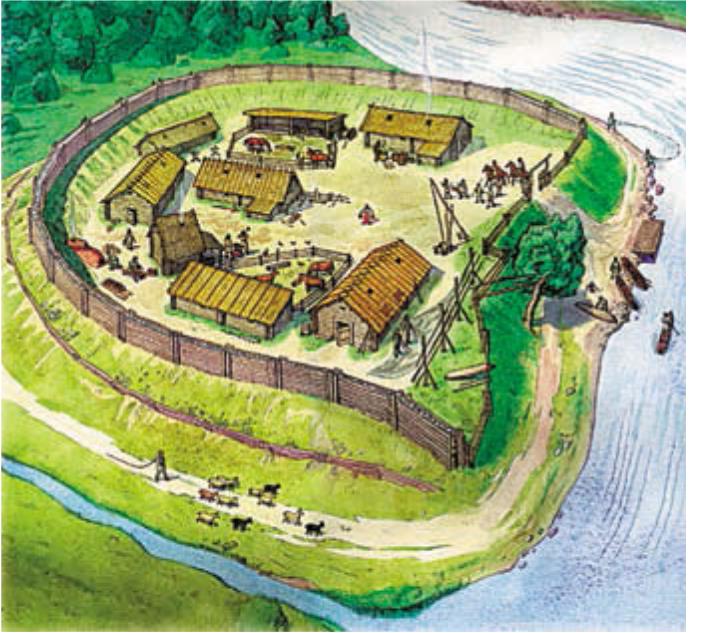

Жизнь восточных славян. Художник С. Иванов

Славяне занимались рыбной ловлей, используя невод или острогу. Другим важным занятием было бортничество (от слова «борть» – дупло дерева) – добыча мёда диких пчёл. Мёдом и воском, как и мехами, бойко торговали.

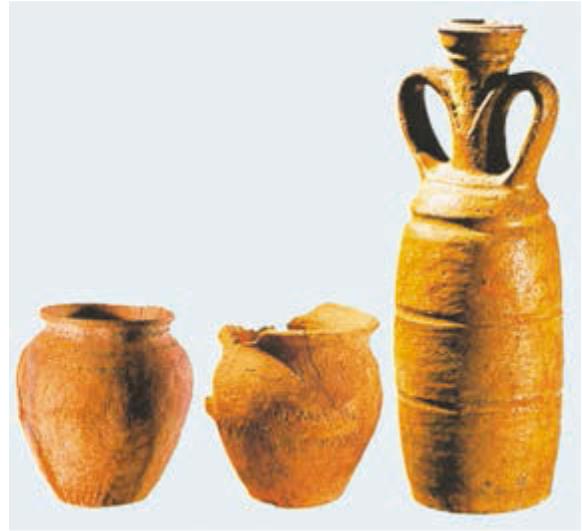

Ремёсла. К важнейшим и древнейшим ремёслам восточных славян относились плотницкое, кузнечное и гончарное дело.

Сырьём для выплавки железа была болотная руда, в избытке имевшаяся в лесах Восточной Европы. Железо «варили» в специальных печах. В верхнее отверстие глиняной печи засыпали древесный уголь и руду. В печи разжигали огонь. Затем через нижние отверстия (сопла) нагнетали мехами воздух, чтобы достичь в печи нужной для выплавки железа температуры. Эта работа была чрезвычайно трудоёмкой. Варка руды давала крицу – мягкую и пористую железную массу, которую затем проковывали молотами на наковальне. Слово «кузнец» произошло от слова «кузнь» (металлическое изделие).

Печь для варки железа

Примитивные сосуды из глины после изобретения гончарного круга стали более разнообразными. Гончары делали в основном горшки для варки пищи в печах, хранения молока, зерновых культур, воды и пр.

В славянских семьях изготовляли всё необходимое для собственного потребления: обувь, одежду, утварь, посуду, обрабатывали кожу и меха. Из льна и конопли ткали ткани. Пряжу пряли на веретене.

Поселения, жилища и одежда славян. Переход к пашенному земледелию, развитие ремесла и торговли повлекли за собой разложение родовой общины как объединения людей, связанных общими интересами. Появилась сельская (соседская) община.

В лесной полосе сельскую общину называли «погостом», или «миром», в южных районах – «вервью». Сельская община объединяла не родственников, а семьи соседей, занимавшихся земледелием.

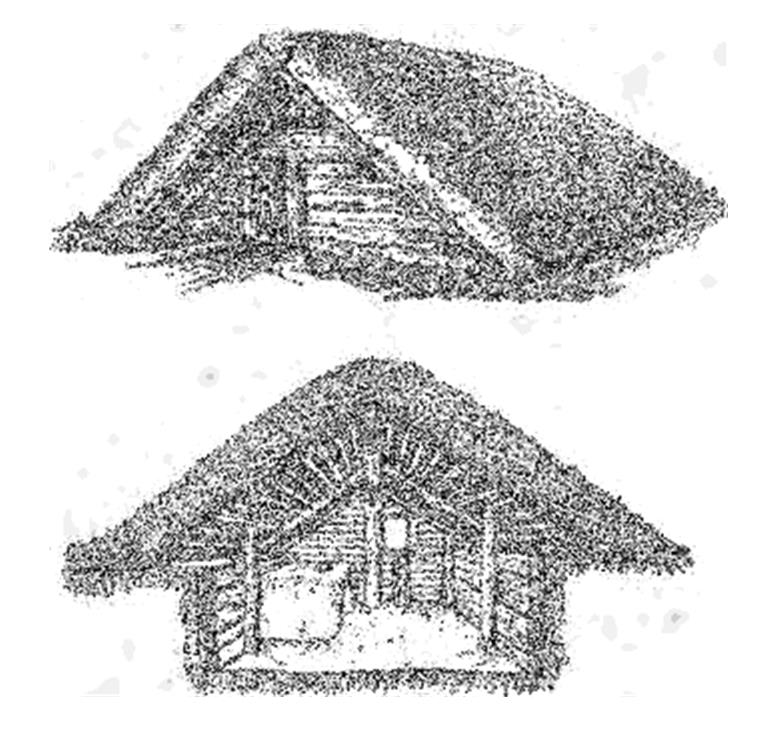

Южные племена славян жили в землянках и полуземлянках. Полуземлянки углублялись в землю, над которой возвышалась часть стены.

Внутреннее помещение землянки полностью находилось под землёй. Крупные поселения состояли из 20 – 30 полуземлянок и нередко связывались между собой крытыми переходами. Славяне заботились и об оборонительных сооружениях, огораживая свои селения стенами, валами и рвами. Такие поселения появились в VIII – IX веках.

На севере строили деревянные срубы – избы с дощатым полом и большой печью. Топили по-чёрному – печь не имела дымохода. Через отверстие в её верхнем своде дым шёл в избу и выходил наружу через окна и дверь.

Изба обогревалась, и одновременно уничтожались различные насекомые. Окна были небольшими, «волоковыми»: в двух смежных брёвнах прорубалось узкое продолговатое отверстие, при необходимости его задвигали («заволакивали») доской. Для освещения избы использовали лучину (тонко наколотые деревянные палочки).

Крестьяне и горожане, мужчины и женщины, богатые и бедные одевались в рубахи или сорочки. Женская одежда была длинной. Мужская одежда представляла собой холщовую рубашку-косоворотку с металлическими, костяными или деревянными пуговицами, её подпоясывали узким ремнём. Поверх рубахи весной и осенью надевали грубошёрстную тёплую одежду, в зимнее время обычно – овчинную шубу. Мужчины заправляли штаны в сапоги, предварительно обмотав ноги онучами.

Женщины носили украшения: серебряные или бронзовые височные кольца, бусы, браслеты.

Язычество. Слово «язычество» славянского происхождения («язык» – народ). Так назывались древние, до принятия христианства, верования восточных славян.

В представлении наших далёких предков-язычников мир состоял из четырёх частей – земли, неба со светилами (звёздами), воды?, омывающей землю, и подземного мира. Славяне почитали богиню плодородия («матерь урожая») Макошь. Солнце олицетворял бог Хорс – символ добра и света, изгоняющий тьму. Другое имя бога солнца и небесного огня – Дажбог. Его отца – Сварога – почитали как бога неба и небесного огня. Родоначальником славян считался бог Род. Богом грозы и покровителем воинов был Перун. Велес (Волос) – скотий бог почитался как бог богатства. В древности слово «скот» имело значение «имущество», «деньги».

Наши предки верили в существование души, которая жила в теле человека и покидала его, когда он умирал. Наделяя богов сверхъестественной силой, жрецы, кудесники, волхвы обращались к ним за помощью, задабривая – приносили жертвы и совершали различные обряды.

Они молились и гадали, чтобы узнать волю богов. Жрецы хорошо знали природные приметы и по ним могли предсказать ненастье или хорошую погоду. Это придавало их действиям таинственную силу, вызывавшую уважение простых людей.

Славяне считали, что волхвы и кудесники не только проникли в тайны природы и небесных светил, но могли толковать сны и предсказывать будущее.

Места языческих обрядов назывались капища (от старославянского слова «капь» – изображение, идол). На капищах стояли деревянные или каменные изображения богов. Одни славяне молились богу-громовержцу и приносили ему жертвы, другие почитали реки и их обитателей (русалок), жители лесов поклонялись сказочному получеловеку-полумедведю. На острове Хортица на Днепре у огромного дуба, который считался священным, купцы и воины приносили в жертву кур, оставляли кусочки хлеба и мяса.

Острога – вилообразное орудие для ловли рыбы.

Онучи – кусок плотной ткани, которую навёртывали на ноги, а затем надевали сапоги или лапти.

Язычество (от слова «язык» – народ) – идолопоклонство, многобожие. Поклонение идолам как мнимым божествам.

Волхв – у древних славян – предсказатель будущего, мудрец, колдун.

1. Чем отличалось пашенное земледелие от подсечного?

2. Назовите основные занятия славян.

3. Составьте рассказ о занятиях восточных славян по иллюстрации «Жизнь восточных славян».

4. Сравните жизнь древних германцев и славян, используя знания истории Средних веков.

5. Подготовьте доклад об одном из славянских богов.

Работаем с документом

Византийский писатель VI века Прокопий Кесарийский в своём сочинении «О войне с готами» рассказал о предках восточных славян:

«Эти племена не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места жительства. Вступая в битву, большинство из них идёт на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый».

1. Составьте рассказ о жизни славян.

2. Укажите, в чём, по вашему мнению, были различия в обычаях и нравах гуннов и славян.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ ГЛАВЫ 1

Долгим и полным опасностей был путь человечества от первобытности к цивилизации. Прошли тысячи лет, прежде чем люди научились добывать огонь, создали первые каменные орудия труда и простые жилища, объединились в родовые общины. Пытливый разум помогал им успешно противостоять силам природы и совершенствовать орудия труда. На необъятных просторах нашей Родины проживали многочисленные племена с оригинальными культурами и бытом. Появились религиозные культы и связанные с ними языческие обряды и верования.

И оседлые земледельцы, и степные кочевники объединялись в племенные союзы. Возникали города, в которых развивались ремёсла и торговля, что способствовало налаживанию торговых и культурных связей между отдельными народами. Территориальная соседская община пришла на смену родовой; из общей массы населения выделилась знать. На территории нашей страны появились первые государства.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Обособление славян восточных

Обособление славян восточных Изучая начало нашей истории, мы сейчас видели, как выделялись славяне из этнографической массы с неопределёнными племенными обликами, некогда населявшей восточную припонтийскую Европу. В VII в., когда уже было известно собственное родовое

Напитки восточных славян

Напитки восточных славян Выдающийся знаток истории пищевых продуктов, напитков и мировой кулинарии В. В. Похлебкин писал, что на Руси основным сырьем для производства напитков стали естественные продукты лесов: ягодные соки (брусничный, малиновый, клюквенный,

Быт Славян восточных

Быт Славян восточных Племена. Мифология. Семейные отношения. В продолжение VII и VIII веков восточная ветвь Славян, сосредоточившаяся на северо-восточных склонах Карпат, отливала мало-помалу на северо-восток и восток. На новых местах жительства быт переселенцев изменился во

Союз восточных славян

Союз восточных славян Для понимания процесса сложения восточнославянской общности раннего средневековья обратимся к карте распространения пражско-корчакской и пражско-пеньковской археологических культур V–VII вв. Памятники названных культур, и в первую очередь

§ 1. ЭТНОГЕНЕЗ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

§ 1. ЭТНОГЕНЕЗ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН Прародина славян. Предки славян — племена, говорившие на балтославянских диалектах, — приблизительно в середине II тыс. до и. э. отделились от носителей германских языков и осели в Восточной Европе. Около 500 г. до и. э. из единого

Быт и занятия восточных славян

Быт и занятия восточных славян Длительное время у славян сохранялся патриархальный племенной быт. Каждое племя состояло из родов – совокупности родственных друг другу семей, живших вместе, владевших общей собственностью и управляемых старейшинами. Родовые старейшины

Боги восточных славян

Боги восточных славян Наряду с упоминаемыми уже богами, культ которых был распространен среди всего славянства или большей его части, у отдельных славянских народов были и другие боги, имевшие местное значение и у прочих славян вообще не засвидетельствованные. Такие

Быт Славян восточных

Быт Славян восточных Племена. Мифология. Семейные отношения. В продолжение VII и VIII веков восточная ветвь Славян, сосредоточившаяся на северо-восточных склонах Карпат, отливала мало-помалу на северо-восток и восток. На новых местах жительства быт переселенцев

3. Занятия восточных славян

3. Занятия восточных славян 3.1. Земледелие. Восточные славяне, осваивая огромные лесные и лесостепные пространства Восточной Европы, несли с собой земледельческую культуру. Распространено было подсечное (подсечно-огневое) земледелие. На освобожденных от леса в

5. Религия восточных славян

5. Религия восточных славян 5.1. Верования. В основе миросозерцания восточных славян лежало язычество – обожествление сил природы, восприятие природного и человеческого мира как единого целого. Зарождение языческих культов произошло в глубокой древности – в эпоху

Языческие верования восточных славян

Языческие верования восточных славян В этих верованиях отразилось первобытное представление людей о том, что в окружающем их мире действуют злые и добрые духи. Эти духи находились в состоянии непрерывной борьбы друг с другом. К злым духам славяне относили упырей –

Соседи восточных славян

Соседи восточных славян По соседству с восточными славянами в IX в. жило несколько инородных племен. На востоке, по Волге, у Каспийского моря жил и хазары, народ турецко-татарского происхождения. Хотя у хазар были уже города (например, Итиль, при устье Волги), но все-таки

К рассказу «Соседи Восточных славян»

К рассказу «Соседи Восточных славян» Хазары – до VII в. были жителями Дагестана. Благодаря контактам с тюрками они переняли тюркский язык. В VII в. они подчинили своей власти Прикаспийскую низменность, Нижнее Поволжье, а затем племена Северного Кавказа, Приазовья, Средней

§ 2. Восточные славяне

Происхождение и расселение восточных славян

Бо́льшую часть Европы и значительную часть Азии издавна населяли племена индоевропейцев, говоривших некогда на одном языке, имевших много общих черт во внешнем облике. Эти племена находились в постоянном движении, передвигались и осваивали новые территории. Постепенно некоторые группы индоевропейских племён стали отделяться друг от друга. Некогда общий язык распался на несколько языков.

Что такое племя? Чем племя отличается от рода?

Примерно четыре тысячи лет тому назад произошло выделение балтославянских индоевропейских племён. Они заселили Центральную и Восточную Европу. Приблизительно в V веке до нашей эры эти племена разделились на болтов и славян. Славянские племена освоили территорию от среднего течения реки Днепр до реки Одер и от северного склона Карпатских гор до реки Припять.

В V веке нашей эры славяне мощными потоками устремились на земли, простиравшиеся от Чёрного до Балтийского моря. На северном направлении они дошли до верхнего течения Волги и Белоозера, на южном — до Греции. В ходе этого движения славяне разделились на три ветви — восточную, западную и южную.

Восточные славяне заселили в VI—VIII веках обширную территорию Восточной Европы от озера Ильмень на севере до Причерноморских степей на юге и от Карпатских гор на западе до Волги на востоке. Таким образом, они заняли большую часть Восточно-Европейской равнины.

На этой территории проживало 12 (по некоторым источникам, 15) восточнославянских племенных союзов. Наиболее многочисленными были поляне, обитавшие по берегам Днепра, недалеко от устья Десны, и ильменские словене, жившие на берегах озера Ильмень и реки Волхов. Названия восточнославянских племён часто были связаны с местностью, где они жили. Например, поляне — «живущие в полях», древляне — «живущие в лесах», дреговичи — от слова «дрягва» — болото, трясина, полочане — от названия реки Полота и т. д.

Занятия славян

Основным занятием восточных славян было земледелие. Но большая часть заселённой ими территории была покрыта густыми лесами. Поэтому сначала необходимо было вырубить деревья. Оставшиеся пни выкорчёвывали и, как и деревья, сжигали, удобряя золой почву. Землю обрабатывали два-три года, а когда она переставала давать хороший урожай, её забрасывали и готовили новый участок. Такая система земледелия называется подсечно-огневой. Более благоприятные условия для ведения сельского хозяйства были в степной и лесостепной зонах Приднепровья. Здесь было много плодородных чернозёмных земель. Участки земли использовались в течение нескольких лет до полного истощения, затем переходили на новые участки. Истощённая земля примерно 20—30 лет не обрабатывалась до восстановления её плодородия. Такая система земледелия называется переложной.

Сельскохозяйственные работы состояли из нескольких циклов. Сначала землю обрабатывали сохой. Она представляла собой широкую крепкую доску с заостренными, раздвоенными снизу концами, па которые надевали железные наконечники-сошники. Соха оставляла в земле неглубокие частые борозды. Затем почву выравнивали бороной — боронили. Её делали из деревянных брусьев в виде решётки, на которую крепили деревянные или железные зубья. Самым ответственным занятием был сев. На сев выходили в безветренный день, босиком. Из лукошка, привязанного на груди, горстями разбрасывали зерно. В конце лета наступала страда (жатва). Убирали хлеб серпами.

Назовите продукты, которые употребляли люди в древности. Какие из них употребляют в пищу сегодня?

Из сельскохозяйственных культур славяне особенно охотно сеяли пшеницу, просо, ячмень и гречиху. Хлеб был главной пищей славян, отчего зерно называли житом (от слова «жить»). В огородах сажали репу, редьку, свёклу, капусту, лук, чеснок.

Кроме земледелия, славяне занимались скотоводством: разводили коров, коз, овец, свиней, лошадей.

Большую роль в жизни восточных славян играли бортничество (собирание мёда), рыболовство и охота. Охота давала не только дополнительное продовольствие, но и пушнину. Из меха изготовляли верхнюю одежду. Кроме того, шкурки пушных зверей, главным образом куницы, служили основным средством обмена, т. е. выполняли роль денег. Успешно развивались ремёсла — выплавка железа, кузнечное, ювелирное дело.

Быт и нравы

Славяне отличались высоким ростом, могучим телосложением, обладали незаурядной физической силой и необыкновенной выносливостью. У них были русые волосы, румяное лицо и серые глаза.

Соседние народы считали главной чертой славян любовь к свободе. Славяне были добродушны и гостеприимны. Каждый странник считался у них дорогим гостем. Хозяин делал всё возможное, чтобы угодить ему, ставил на стол самые лучшие кушанья и напитки (позволялось даже украсть у соседа, чтобы угостить странника). Славяне почтительно относились к родителям. Невесту обыкновенно похищали по предварительному сговору с ней (умыкали) и потом платили за неё выкуп родителям. У знатных людей существовал также обычай многожён- ства, а после смерти мужа одна из его жён должна была следовать за ним в могилу. Славяне знали родовую вражду и обычай кровной мести.

Поселения восточных славян были рассеяны на обширных пространствах, преимущественно по берегам озёр и рек. Жили они семьями в домах-полуземлянках площадью 10—20 квадратных метров. Стены домов, скамьи, столы, домашнюю посуду делали из дерева. Крышу крыли ветвями, обмазанными глиной. Топился дом по-чёрному — складывался глинобитный или каменный очаг, дым уходил не через печную трубу, а прямо в отверстие в крыше. В своих домах славяне устраивали несколько выходов, а ценные вещи прятали в землю, потому что в любой момент могли нагрянуть неприятели.

Доклад на тему Древние славяне 3, 4, 5, 6 класс сообщение

Наши предки-славяне были выходцами из балтославянских индоевропейских племён. Примерно в 5 веке нашей эры они начали активно селиться на землях Восточной Европы. Славянские вожди были людьми мудрыми и дальновидными, сразу оценив насколько богатыми являются земли, на которых они поселились. В отличие от своих извечных врагов кочевников славяне вели оседлый образ жизни, занимаясь преимущественно земледелием, охотой и скотоводством.

Основы земледелия составляли пшеница, ячмень, гречиха, а также различные овощи: капуста, свёкла, репа и т.д. Скот разводили как крупнорогатый, так и мелкий. Охота давала нашим предкам не только пищу, но также материалы для пошива одежды. Кроме этого меха являлись предметом обмена, т.е. использовались вместо денег. Из ремёсел наиболее распространённым было кузнечное дело.

Изначально славяне селились родами. Во главе рода стоял старейшина, который решал все спорные вопросы. Рослые и физически крепкие славяне являлись прекрасными воинами. Их отличительной чертой было стремление биться с врагом до последней капли крови. Наибольшим позором для воина были проявления трусости. Сражаться приходилось довольно часто, т.к. среди славян была распространена родовая вражда и кровная месть.

Таким образом, становится понятно, что на фоне той эпохи славянское общество было достаточно высокоразвитым и жизнеспособным.

Доклад №2

Древние славяне сообщение-доклад

Древние родственники нынешних славянских народов были известны как веды. Это племена, которые жили в восточной части Европы между Балтийским морем (в то время называлось Венедским заливом Северного океана) и Карпатами. Название «славяне» стало употребляться ближе к середине первого тысячелетия н.э. Такое название первыми получили народы на западе, потом на востоке (до этого их называли антами), а дальше все народности, которые говорили на славянских языках.

Вначале нашей эры значительную территорию Европы уже населяли славянские народы. Происходили постоянные перемещения и расселения. Таким образом часть переместилась на запад к рекам Эльбы и Одры и уже там вместе с местным населением стали предками западных славянских народов таких как словаки, поляки и чехи. После продолжительной войны с великой империей Византия в VI—VII вв. было перемещение славян в южном направлении к Дунаю и Балканскому полуострову. Вместе с коренным населением Балканского полуострова (иллирийцы и фракийцы), раннее угнетенные византийцами, славяне стали прародителями болгар и югославского населения.

По мере заселения Балкан историки и географы Византии уже детально познакомились со славянами. Описывалась обширность славянской территории, их многочисленность и хорошие познания в области скотоводства и земледелия. Из источников византийских авторов нам известно, что славяне не признавали рабства и подчинения, отлично владели военным делом и были прекрасно вооружены. Но интересным является тот факт, что даже в начале VII век у славян правили военные вожди отдельных племен и небело государства.

Между Днепром и Днестром проживали древние предки украинского, русского и белорусских народов. Потом выше по Днепру было многовековое передвижение в сторону севера. Более приемлемые места для поселения занимались вновь прибывшими переселенцами. Очень часто приходилось освобождать территорию от древних лесов для земледелия и скотоводства. Расселились они вплоть до верхнего Поднепровья где жили предки латышей и литовцев.

В дальнейшем славяне заполонили области где проживали предки современных финнов, эстонцев, карелов и марийцев. Конечно же славяне превосходили уровнем культуры эти населения.

Зачастую останки славян, изучаемые археологами нашего времени, находят в трудно проходимых местах, совсем неудобных для проживания. Это объясняется тем, что люди стремились к более защищенным местам поскольку племена и общины постоянно воевали между собой.

3, 4, 5, 6 класс, окружающий мир

Древние славяне

Популярные темы сообщений

Планета Земля имеет довольно внушительные размеры, но в действительности люди с самых давних времен исследовали пространство планеты и могли преодолевать гигантские дистанции. Как доказал Тур Хейердал ранее люди

Нижний Тагил находится на 2-ом месте по численности населения среди населённых пунктов Свердловской области. С мансийского языка «тагил» переводится как «много воды». Тагильский завод был основан в 1722 году,

Оренбургская область – это один из субъектов Российской Федерации. Она была выделена из состава Средневолжского края в 1934 году. До 1975 года область именовалась Чкаловской.