Рассказ о звуке ы склонный к э

Редукция первой степени

Прислушаемся к собственной речи. Произнесите слово «кафе». Какой звук вы слышите в первом слоге? Нет, это не звук [а]. В первом предударном слоге звуки [а], [о] и [э] переходят в позиции после твёрдых согласных в невполне ясный звук «крышечка» — [^]. Таким образом, слова «кафе», «окно», «этаж» произносятся как [к^фЭ], [^кнО], [^тАш]. Со звуком [ы] в этой позиции ничего не происходит.

Со звуком [ы] тоже происходят некоторые изменения, но чуть другие. В первом предударном слоге он становится похожим на звук [э], вследствие чего получил название «[ы], близкое к [э]», или «[ы], склонное к [э]» (это не я издеваюсь, это он так называется!)) — [ы э ]

А вот после мягких согласных звуки [а], [э], а также [и] во всех позициях переходят в звук «[и], близкое к [э]», или «[и], склонное к [э]» — [и э ]: слова «петух», «святой», «пирог» мы произносим как [п’и э тУх], [св’и э тОi], [п’и э рОк].

Редукция второй степени

А что же происходит с гласными, оказавшимися во втором предударном или в заударных слогах? А с ними происходят ещё более удивительные изменения!

После твёрдых согласных появляется совсем уж неясный звук «еръ» — [ъ]. В старославянском языке этот звук бывал даже ударным, да и в некоторых современных славянских языках (болгарском, сербском) еръ бывает под ударением.

Итак, такие слова, как «караван», «помидор», «кукла» произносятся [кър^вАн], [пъм’и э дОр], [кУклъ].

С гласными, стоящими после мягких согласных, происходят подобные же превращения, но только они переходят в звук «ерь» — [ь]: пишем «беличий», «пирамида», «перевод», а говорим [б’Эл’ьчьi], [п’ьр^м’Идъ], [п’ьр’и э вОт].

Исключение составляют лишь гласные, стоящие в начале слова. Достаточно непросто произнести первым звуком в слове [ъ] или [ь]. Поэтому в первом неприкрытом слоге (начинающемся с гласной) звуки произносятся так же, как при редукции первой степени: «апельсин» — [^п’и э л’с’Ин], «Испытать» — [и э спытАт’].

Отдельно ото всех гласных стоит звук [у]. Дело в том, что это, пожалуй, единственный звук, не подвергающийся качественной редукции — меняется лишь его долгота: в словах «курица», «укусить», «парус» везде слышится [у], различается лишь его долгота. Сверхкраткий [у] записывается как [ у ]: [кУр’ьцъ], [ у кус’Ит’], [пАр у с].

Аккомодация гласных согласным

klassreferat.ru

Меню сайта

Чередование звуков

Чередование — мена звуков в пределах одной морфемы. В формах слова коза, козе, коз один и тот же корень, но произносится то звук [з] (коза), то звук [з’] (козе), то звук [с] (коз). В этом корне наблюдается ряд чередующихся звуков: [з]//[з’]//[с].

Исторические чередования — чередования, которые невозможно объяснить действующими в современном русском языке фонетическими законами. В современном русском языке существуют следующие ряды исторических чередований согласных:

[к] — [ч’] — [ц]: лик — личико — лицо;

[г] — [ж] — [з’]: друг — дружить — друзья; [х] — [ш]: дух — душа;

[с] — [ш]: плоский — плошка;

[з] — [ж]: грузить — гружу;

[б] — [бл’]: любить — люблю; [п] — [пл’]: спать — сплю;

[м] — [мл’]: обрамить — обрамлю;

[в] — [вл’]: сплавить — сплавлю; [ф] — [Ф л ‘] : графить — графлю;

[д] — [ж] — [жд’]: водить — вожу — вождение; [т] — [ч’] — [щ’] ; светать — свеча — освещение; [ск]— [щ]: доска — дощечка;

[ст] — [щ]: гостить — гощу;

[ст] — [ск] — [щ]: пустить — пускать — пущу.

Фонетические чередования — чередования, которые можно объяснить действующими в современном русском языке фонетическими законами. Например, на конце слова и перед глухим согласным звонкий шумный согласный заменяется глухим гри[б]ы, гри[п], гри[пк’]и.

Фонетические чередования гласных звуков

В зависимости от места ударения в слове в фонетике различают сильные и слабые позиции гласных звуков. В современном русском языке для гласных сильной является их позиция под ударением. Под ударением гласные звучат отчётливо и не подвергаются изменениям. Ударные гласные называют гласными полного образования.

Безударные гласные находятся в слабой позиции. В слабой позиции гласные произносятся менее отчётливо, неясно. Такое ослабление произношения гласных называется редукцией, а безударные гласные — редуцированными гласными. Редукции подвергаются все гласные безударных слогов, но степень редукции и её характер неодинаковы для разных гласных.

Позиции гласных

Сильная позиция

Слабая позиция (без ударения)

I позиция

II позиция

1) гласные в первом предударном слоге;

2) гласные в абсолютном начале слова (слово начинается с данного гласного звука)

1) гласные во втором, третьем и т.д. предударных слогах;

2) гласные во всех заударных слогах

Редукция гласных в I слабой позиции

I слабая позиция

после твёрдых согласных

после мягких согласных

[о], [а] заменяются редуцированным звуком, который обозначается знаком [л]

[о], [а], [э] заменяются редуцированным звуком, который обозначается знаком [и э ] («ц с призвуком э», «и, склонный к э»)

на месте ударного звука [а] после непарных твёрдых согласных [ж], [ш], [ц] звучит редуцированный гласный [л]

после непарных мягких [ч’], [щ’]> [й’] на месте [о], [а], [э] звучит [и э ]

на месте ударных звуков [э], [о] после непарных твёрдых согласных [ж], [ш], [ц] звучит редуцированный гласный, который обозначается знаком [ы э ] (« ы с призвуком э», «ы, склонный к э»)

Редукция гласных во II слабой позиции

после твёрдых согласных

после мягких согласных

[о], [а] заменяются редуцированным звуком, который обозначается знаком [ъ] («ер»)

[о], [а], [э] заменяются редуцированным звуком, который обозначается знаком [ь] («ерь»)

на месте ударного звука [а] после непарных твёрдых согласных [ж], [ш], [ц] звучит редуцированный гласный [ъ]

после непарных мягких [ч’], [щ’]» [й’] на месте [о], [а], [э] звучит [ь]

на месте ударных звуков [э], [о] после непарных твёрдых согласных [ж], [ш], [ц] звучит редуцированный гласный, который обозначается знаком [ъ] («ер»)

ЧЕРЕДОВАНИЕ ЗВУКОВ

ЧЕРЕДОВАНИЕ ЗВУКОВ

Чередование — мена звуков в пределах одной морфемы. В формах слова коза, козе, коз один и тот же корень, но произносится то звук [з] (коза), то звук [з’] (козе), то звук [с] (коз). В этом корне наблюдается ряд чередующихся звуков: [з]//[з’]//[с].

Исторические чередования — чередования, которые невозможно объяснить действующими в современном русском языке фонетическими законами. В современном русском языке существуют следующие ряды исторических чередований согласных:

[к] — [ч’] — [ц]: лик — личико — лицо;

[г] — [ж] — [з’]: ДРУГ — дружить — друзья;

[с] — [ш]: плоский — плошка;

[з] — [ж]: грузить — гружу;

[б] — [бл’]: любить — люблю;

[м] — [мл’]: обрамить — обрамлю;

[в] — [вл’]: сплавить — сплавлю;

[ф] — [фл’]: графить — графлю;

[д] — [ж] — [жд’]: водить — вожу — вождение;

[т] — [ч’] — [щ’]: светать — свеча — освещение; [ск]— [щ]: доска — дощечка;

[ст] — [щ]: гостить — гощу;

[ст] — [ск] — [щ]: пустить — пускать — пущу.

Фонетические чередования — чередования, которые можно объяснить действующими в современном русском языке фонетическими законами. Например, на конце слова и перед глухим согласным звонкий шумный согласный заменяется глухим гри[б]ы, гри[п], гри[пк’]и.

Фонетические чередования гласных звуков

В зависимости от места ударения в слове в фонетике различают сильные и слабые позиции гласных звуков. В современном русском языке для гласных сильной является их позиция под ударением. Под ударением гласные звучат отчётливо и не подвергаются изменениям. Ударные гласные называют гласными полного образования.

Безударные гласные находятся в слабой позиции. В слабой позиции гласные произносятся менее отчётливо, неясно. Такое ослабление произношения гласных называется редукцией, а безударные гласные — редуцированными гласными. Редукции подвергаются все гласные безударных слогов, но степень редукции и её характер неодинаковы для разных гласных.

Слабая позиция (без ударения)

1) гласные в первом предударном слоге;

2) гласные в абсолютном начале слова (слово начинается с данного гласного звука)

1) гласные во втором, третьем и т.д. предударных слогах;

2) гласные во всех заударных слогах

Редукция гласных в I слабой позиции

после твёрдых согласных

после мягких согласных

[о], [а] заменяются редуцированным звуком, который обозначается знаком [л]

[о], [а], [э] заменяются редуцированным звуком, который обозначается знаком [и э ] («ц с призвуком э», «и, склонный КЗ»)

на месте ударного звука [а] после непарных твёрдых согласных [ж], [ш], [ц] звучит редуцированный гласный [л]

после непарных мягких [ч’], [щ’], [й’] на месте [о], [а], [э] звучит [и э ]

на месте ударных звуков [э], [6] после непарных твёрдых согласных [ж], [ш], [ц] звучит редуцированный гласный, который обозначается знаком [ы э ] («ыс призвуком э», «ы, склонный к э»)

Редукция гласных во II слабой позиции

после твёрдых согласных

после мягких согласных

[о], [а] заменяются редуцированным звуком, который обозначается знаком [ъ] («ер»)

[о], [а], [э] заменяются редуцированным звуком, который обозначается знаком [ь] («ерь»)

на месте ударного звука [а] после непарных твёрдых согласных [ж], [ш], [ц] звучит редуцированный гласный [ъ]

после непарных мягких [ч*], [щ’], [й’] на месте [о], [а], [э] звучит [ь]

на месте ударных звуков [э], [6] после непарных твёрдых согласных [ж], [ш], [ц] звучит редуцированный гласный, который обозначается знаком [ъ] («ер»)

Фонетические сказки (примеры для звуков А, У, О, И, Э, Ы)

Дарья Новикова

Фонетические сказки (примеры для звуков А, У, О, И, Э, Ы)

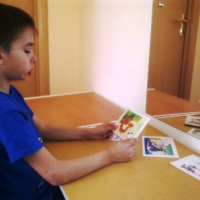

Всем известно, что обучение дошкольников должно проходить в игре. Обучение чтению — не исключение. Но прежде чем учить читать, ребенка следует научить слушать и слышать звуки родной речи.

Эту задачу с легкостью решит любой желающий, если, читая или рассказывая сказку, сначала сам, а затем вместе с ребенком (детьми)будет:

1. четко артикулировать и пропевать звуки (длиннее-короче, выше-ниже) так, как указано в тексте;

2. отхлопывать ритм «песен» каждого звука;

3. «дирижировать» — демонстрировать рукой продолжительность звука, высоту звучания голоса;

4. имитировать игру на музыкальных инструментах, следуя ритмическому рисунку той или иной «песенки»;

5. использовать наглядный материал из приложения для «записи» и «чтения песен» звуков.При этом следует показывать:

— протяжный звук — ведением руки в воздухе по горизонтальной линии;

— отрывистый звук — резким разведением (растопыриванием) предварительно сомкнутых пальцев;

— повышение звука — подниманием руки вверх;

— понижение звука — опусканием руки вниз.

После чтения сказки детям следует задать вопросы по тексту и предложить выполнить задания, направленные на закрепление и осмысление ее содержания. Ответы детей могут быть полными и краткими. Если ребенок испытывает какие-либо затруднения, взрослому необходимо напомнить ему содержание сказки, прочитав из нее нужный для ответа отрывок.

Сказка первая — о звуке А

Жил-был звук А. Он любил петь,широко открывая рот: «А». Иногда звук А пел очень тихо: «А, А, А.» Иногда —очень громко: «А, А, А».

Когда звуку А было грустно, то пел он тихую-тихую,протяжную-протяжную песню:

Бывали времена, когда звук А играл на барабане:

А еще звук А пел детям колыбельные песни. Голос его тогда звучал то выше, то ниже, то выше,то ниже и очень-очень плавно:

Всем вокруг нравился звук А за то, что широко открывал рот и пел на разные голоса.

1. О каком звуке эта сказка?

2. Что любил делать звук А? (Петь.)

3. Когда звук А пел, как он открывал рот? (Широко.)

4. Покажи, как пел звук А. (Открывал рот.)

5. Как умел петь звук А? (Тихо, громко.).

6. Спой тихо, спой громко.

8. Спой тихую, протяжную песню звука А. (А_А_. А_А_. А_А_А_.)

9. На каком инструменте играл звук А? (На барабане.)

10. Прохлопай и спой мелодию, которую звук А играл на барабане. (А А а а а, А А а а а.)

11. Какие песни звук А пел детям? (Колыбельные.)

12. Спой колыбельную звука А.

13. За что всем нравился звук А? (Широко открывал рот и пел на разные голоса.)

Сказка вторая — о звуке У

Жил да был звук У. У звукаУ была удивительная особенность: когда он пел, то вытягивал губы трубочкой,отчего все его песни становились похожи на гудок: «У, У, У».

ЗвукУ умел гудеть как пароход: «У, У, У». Умел звукУ гудеть и как поезд:

ЗвукУ умел гудеть и тихо:

— У_ У_ У__, —и громко: У_ У_ У_.

Но больше всего звукУ любил играть на трубе:

— УуУууууу У, УуУууууу У.

Заслышав такую мелодию, весь честной народ собирался вместе,люди дружно хлопали в ладоши и подпевали:

— ___УуУууууу У___, УуУууууу У.

Веселье продолжалось долго и заканчивалось лишь тогда, когда звук У трубил отбой:

— У_У_ у у У У У_У_ у у У__У

Все расходились, а песня звукаУ раздавалась все тише и тише:

— ___У_У_ у у У___, У.

Так звук У утром помогал вставать, а вечером напоминал, что пора ложиться спать.

1. О каком звуке эта сказка?

2. Какая особенность была у звука У? (или: Отчего песнизвука У были похожи на гудок) (Вытягивал губы трубочкой.)

3. Как умел гудеть звук У? (Как пароход, как поезд; тихо, громко.)

4. Спой все песни звука У.

5. На чем любил играть звук У? (На трубе.)

6. Заслышав какую мелодию, все хлопали и подпевали?

7. Спой и прохлопай. (УуУууууу У.)

8. Как звук У трубил отбой?

9. Спой и прохлопай. (У_У_ У У У У_ У.)

Сказка третья — о звуке О

Жил-был звук О. Очень звук О любил петь. Пел он много и с душою. Когда звук О пел,рот его становился похож на небольшой вытянутый кружок: «О, О, О».

ЗвукО был в восторге от всего: «О! Какое красивое облако! О! Какое глубокое озеро! О! Какой зеленый остров!»

Звук О мог не только восторгаться всем вокруг, но и петь, подражая курице,зовущей своих цыплят:

— О О О_ О О О_ О О О_О О О О_.

В переводе эта песня звучала так: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко.»

Очень многим нравился звук О. Люди пели вместе с ним хором и восторгались и облаком, и озером, и островом, и при этом у всех поющих рты были похожи на небольшие вытянутые кружочки.

1. О каком звуке эта сказка?

2. На что похож рот у звука 0? (На вытянутый кружок.)

3. От чего был в восторге звук О? (От облака, от озера, от острова.)

4. Кому мог подражать звук О своей песенкой? (Курице.)

5. Спой эту песенку. (О О О_ О О О_ О О О_ О О О О_.)

6. На что были похожи рты у всех поющих со звуком О? (На вытянутые кружки.)

7. Придумай мелодию для звука О, прохлопай и спой ее.

Сказка четвертая — о звуке И

Жил-был звук Я. Рот у интересного и привлекательного звука Я всегда широко-широко улыбался,и от этого песни его звучали игриво: «И, И, И».

Иногда звук Я играл на свирели. И тогда вокруг разносились самые разные мелодии,которые звучали и высоко:

— Й_ И И И__, Й_ И И И.

Но больше всего окружающим нравилось слушать в исполнении звукаИ песню о Чижике-пыжике:

— ИИ ИИ ИИЙ_, ЙИ Иии ИИ Й_.

Когда звук И прилежно выводил мелодию на свирели, все ему подпевали прихлопывая, притопывая, любуясь его широкой улыбкой.

1. О каком звуке эта сказка?

2. Как звучали песни звука И? (Игриво.)

3. Почему песни звука И всегда были игривыми? (Рот широко-широко улыбался.)

4. На каком музыкальном инструменте играл звук И? (На свирели.)

5. Как могут звучать мелодии звука Я? (Высоко, низко, протяжно, отрывисто.)

6. Исполни все мелодии звука И. (И И, И, и и и.)

7. Какую песню в исполнении звука И любили слушать окружающие? (Чижик-пыжик.)

8. Спой песню о Чижике-пыжике так, как ее пел звук И, мелодию прохлопай. (ЙИ ЙИ ИИЙ_, ЙИ ИииЙИЙ.)

Сказка пятая — о звуке Э

Жил да был звук Э. Звук Э всегда чем-то интересовался. При этом его рот был приоткрыт,а язык с выгнутой спинкой приподнят: «Э, Э, Э».

ЗвукЭ задавал много разных вопросов: «Это что? Это зачем? Это почему?»

Звук Э был известен и тем,что любил петь протяжные песни:

Больше других ему нравилась такая песня:

Так и жил звук Э: задавал вопросы, и получив на них ответы, распевал свои протяжные песни, приоткрывая рот и приподнимая язык.

1. О каком звуке эта сказка?

2. В каком положении всегда находился рот и язык у звука Э? (Рот приоткрыт, язык приподнят.)

3. Какие вопросы задавал звук Э7 (Это что? Это зачем? Это почему)

4. Какие песни пел звук Э? (Протяжные.)

5. Спой и прохлопай мелодию протяжной песни. (Э_Э_Э_, Э_Э_Э_.)

6. Исполни песню, которая больше других нравилась звуку Э. (Э Э Э_ Э Э Э__ Э Э Э Э Э_Э_.)

7. Как пел звук Э? (Приоткрывая рот и приподнимая язык.)

Сказка шестая — о звуке Ы

Жил-был звук Ы. Известен был звук Ы своим низким голосом. Звучал его голос низко-принизко оттого, что пел звук Ы, немного улыбаясь приоткрытым ртом,с оттянутым назад языком: «Ы, Ы, Ы».

ЗвукЫ умел петь и протяжно:

Иногда звук Ы играл на барабане:

Иногда —пел тихие колыбельные песни:

— Ы Ы Ы Ы Ы_Ы Ы_, Ы Ы Ы Ы Ы_Ы Ы_.

Звук Ы жил тихой спокойной жизнью, радовал окружающих красивым, низким бархатным голосом, всегда немного улыбался, оттягивая язык назад.

1. О каком звуке эта сказка?

2. Чем был известен звук Ы? (Низким голосом.)

3. Почему у звука Ы был очень низкий голос? (Пел с приоткрытым ртом и оттянутым назад языком.)

4. Как умел петь звук Ы? (Протяжно, отрывисто.)

5. Спой протяжную и отрывистую песню звука Ы, прохлопай мелодии. (Ы Ы Ы, Ы Ы ы ы ы.)

6. На чем иногда играл звук Ы? (На барабане.)

7. Прохлопай и спой мелодию, которую звук Ы исполнял на барабане. (Ы Ы Ы Ы Ы Ы, Ы Ы Ы Ы Ы Ы.)

8. Какие песни иногда пел звук Ы? (Тихие, колыбельные.)

9. Спой колыбельную песню звука Ы. (Ы Ы Ы Ы Ы_Ы Ы__,.)

10. Как всегда улыбался звук Ы?

Конспект занятия по дифференциации звуков [с]-[ш] «Дифференциация звуков с-ш» Задачи: • закреплять акустико-артикуляторные характеристики звуков Ш и С; • учить чётко, разграничивать звуки.

Игры для детей для закрепления звуков Игры для детей (на закрепление звуков) Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу познакомить Вас с играми, в которые мы с ребятами.

Фонетика правит историю

Большое значение для прочтения сохранившихся письменных исторических источников представляет закон чередования гласных звуков в славянских языках. Для лучшего понимания сего факта приведём цитату из лекций под руководством известного учёного канд. филол. наук, доцента Шнайдерман Л.А., а именно лекцию № 4.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Чередование – это замещение одной фонемы другой или другими в одной морфеме, не нарушающее единства морфемы. Чередование, связанное с живыми фонетическими процессами, называется фонетическим. Если изменения фонем утратили фонетическую обусловленность, не связаны с живыми фонетическими процессами и не зависят от фонетических позиций, то такие чередования называются историческими.

Исторические чередования вызваны многими процессами, происходившими в индоевропейский, общеславянский периоды, а также в ранние периоды развития языка.

Чередование Е // О в современном русском языке осталось от периода индоевропейской языковой общности, т.е. во II – III тысячелетии до н.э., например:

Чередование Е // О связано со следующими явлениями:

со словообразованием: в глагольных корнях (в глаголе или отглагольном существительном) находился гласный [е], в корне существительного – гласный [о], ср.: чесать – коса; течь – поток, плету – плот;

с грамматическим значением глагола: в корне глаголов со значением недлительного или однократного действия употреблялся гласный [е], в корне глаголов со значением длительного, повторяющегося, многократного действия – гласный [о], ср.: нести – носить; вести – водить.

В современном русском языке сохранились чередования звуков, возникшие в общеславянскую эпоху, т.е. в V – VI веках, и свойственные большинству славянских языков. Эти чередования объясняются фонетическими процессами, действовавшими в тот период, а именно: утрата количественных различий в гласных, монофтонгизация дифтонгов, изменение сочетаний гласных с согласными.

Чередование Е // А (сесть – садиться) объясняется индоевропейским чередованием [е] долгого // [о] долгого, которые в общеславянском языке изменились соответственно в [;] // [а], в русском языке – в [е] // [а] (я). Ср. также:

есть – ясли «кормушка для скота».

Чередование Ы // О беглое (посылать – посол – послать) объясняется индоевропейским чередованием [u] долгого // [u] краткого, которые в общеславянском языке изменились соответственно в [ы] // [ъ]. После утраты редуцированных гласный [ъ] в сильной позиции изменился в [о], в слабой позиции утратился, что способствовало появлению беглого [о], поэтому в русском языке имеется чередование [ы] // [о] // ноль звука.

Чередование И // Е в корнях БИР – БЕР, ПИР – ПЕР, ДИР – ДЕР, ТИР – ТЕР, МИР – МЕР, ЧИТ – ЧЕТ, БЛИСТ – БЛЕСТ, СТИЛ – СТЕЛ объясняется индоевропейским чередованием [i] долгого // [i] краткого, которые в общеславянском языке изменились соответственно в [и] // [ь]. После утраты редуцированных гласный [ь] в сильной позиции изменился в [е], в слабой позиции утратился, что способствовало появлению беглого [е], поэтому в русском языке имеется чередование [и] // [е] // ноль звука.

выбирать – выберу – выбрать,

запирать – запереть – запру,

придираться – придерется – придраться,

вытирать – вытереть – вытру,

читать – прочесть – чтец,

умирать – умер – умру,

расстилать – расстелить – разостлать.

Чередование А // Я в начале слова (ягненок – агнец) связано с появлением в общеславянский период перед гласными [э] (есть) и [‘а] (яти «брать») согласного [j] (йот) в начале слова, но затем в старославянском языке он утратился. Начальное Я свойственно словам русского происхождения, начальное А свойственно словам старославянского происхождения:

Чередование У // Ю в начале слова (урод – юродивый) связано с появлением в общеславянский период перед гласными [у] согласного [j] (йот) в начале слова, но затем в восточнославянском (древнерусском) языке он утратился. Начальное У свойственно словам русского происхождения, начальное Ю свойственно словам старославянского происхождения:

Чередования А (Я) // ИН, ИМ, ЕН, ЕМ, Н, М;

Происхождение Ен и Он вызвано законом открытого слога и связано с изменением дифтонгических сочетаний гласных с носовыми согласными. Носовой гласный переднего ряда Ен возник из сочетания гласного переднего ряда с носовым согласным. Носовой гласный заднего ряда Он возник из сочетания гласного заднего ряда с носовым согласным. Они произносились при опущенной занавеске, а струя воздуха проходила через нос.

В результате действия закона открытого слога дифтонгические сочетания изменялись только перед согласным или в конце слова, а перед гласным дифтонгические сочетания сохранялись без изменения. Так возникло фонетическое чередование:

Ен // ен, ем, ин, им, ьн, ьм;

После утраты носовых гласных и замены их на неносовые стали наблюдаться чередования:

а (я) // ин, им, ен, ем, ьн, ьм;

После утраты редуцированных в XII веке эти чередования получили современный вид:

А (Я) // ЕН, ЕМ, ИН, ИМ: начать – зачин; занять – занимать; принять – прием;

А (Я) // Н, М: жать – жмет; начать – начну; взять – возьму;

У (Ю) // ОН, ОМ: звук – звон;

У (Ю) // Н, М: надутый – надменный;

У (Ю) // А (Я): тугой – тяга; кусок – часть.

Чередования У // ОВ (ЕВ);

В общеславянском языке имелись дифтонги ai, oi, ei; au, ou, eu, которые оканчивались неслоговыми звуками i-, u-. В конце слова и перед согласным происходила монофтонгизация этих дифтонгов, т.е. сочетание двух звуков в одном слоге, из которых один является слоговым, а другой неслоговым, заменялись одним гласным звуком в пределах слога. У славян дифтонги с неслоговым i- (ai, oi, ei) изменились в гласные [и], [;], дифтонги с неслоговым u- (au, ou, eu) изменились в гласный [у].

Монофтонгизация дифтонгов ai, oi, ei; au, ou, eu не происходила перед гласными. В этом случае неслоговая часть дифтонга i-, u- присоединялась к гласному следующего слога. Неслоговой i- при этом изменялся в согласный [j], а неслоговой u- изменялся в согласный [в]. Так дифтонги ai, oi, ei изменились в сочетания ой, ей; дифтонги au, ou, eu изменились в сочетания ов, ев.

В слове кую (*kouju) дифтонг ou находился перед согласным [j], поэтому он изменился в гласный [у]; в слове ковати (*kouati) дифтонг ou находился перед гласным [а], поэтому он изменился в сочетание ов.

В слове п;ть (*poiti) дифтонг oi находился перед согласным [т], поэтому он изменился в гласный [;]; в слове пой (*poi) дифтонг oi находился на конце слова, в слове поет (*poiet) дифтонг oi находился перед гласным [э], поэтому в словах пой, поет он изменился в сочетание ой.

Аналогичны объяснения чередований в словах современного русского языка

Чередования ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛО // РА, ЛА, РЕ, ЛЕ (ворота – вратарь, молодой – младший, привередливый – вред, ошеломленный – шлем) объясняется наличием в общеславянский период сочетаний гласных с плавными согласными or, ol, er, el в середине слова между согласными и их различным изменением в восточнославянском и старославянском языке.

В индоевропейском языке-основе были сочетания гласных с плавными согласными or, ol, er, el, которые в результате действия закона открытого слога перед гласными оставались без изменения (беру, колю, просторъ), а перед согласными изменялись. Эти изменения проходили по-разному в южных, восточных и западных славянских языках.

В древнерусском (восточнославянском) языке путем развития после плавного согласного дополнительного гласного, одинакового с предшествующим, сочетания or, ol, er, el изменились соответственно в оро, оло, ере, оло (ело): борда ; борода, голва ; голова, берг ; берег, мелко ; молоко. Сочетание el изменилось в оло в связи с отвердение [л], но в некоторых словах сочетание ело сохранилось: шелом, ошеломить.

В старославянском (южнославянском) языке сочетания or, ol, er, el изменились соответственно в ра, ла, р;, л;, так как долгота слога сосредотачивалась на гласном звуке, и он изменился: о ; а, е ; ;, а затем в результате действия закона открытого слога гласный и плавный поменялись местами. Ср.: борда ; брада, голва ; глава, берг ; бр;г, мелко ; мл;ко.

Ср.: нем. Berg «гора» – др.-рус. берегъ – ст.-слав. бр;гъ;

нем. Garten «сад» – др.-рус. городъ – ст.-слав. градъ;

нем. Milk «молоко» – др.-рус. молоко – ст.-слав. мл;ко;

нем. Helm «шлем» – др.-рус. шеломъ – ст.-слав. шл;м;

нем. Gold «золото» – др.рус. золото – ст.-слав. злато;

нем. Bart «борода» – др.-рус. борода – ст.слав. брада.

Неполногласные сочетания ра, ла, ре, ле, восходящие к древним сочетаниям or, ol, er, el, пришли на Русь вместе с принятием христианства и сосуществовали наряду с русскими сочетаниями оро, оло, ере, ело. Однако в результате омонимического отталкивания один из вариантов утратился, ср.: бр;мя – беремя, вр;мя – веремя, вр;дъ – вередъ, колодьць – кладезь, молоко – мл;ко. Как правило, среди таких пар слово с отвлеченным значением или высокой стилистической окраской сохраняло старославянский вариант с неполногласием бр;мя, вр;мя, вр;дъ. Русский вариант с полногласием обычно сохранялся у слов, обозначающих бытовые реалии: колодьць, молоко.

Однако в современном русском языке находится достаточно большое количество слов слов-вариантов или однокоренных слов с полногласием и неполногласием:

ворота – привратник, вратарь,

краткий – короткий и др.

В современном русском языке чередования ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛО // РА, ЛА, РЕ, ЛЕ имеют различные функции:

1) служат словообразовательным средством: город – Волгоград;

2) способствуют семантическим различиям: голова – глава; горожанин – гражданин; сторона – страна;

3) отличаются стилистической окраской: волосы – власы, голос – глас.

Полногласные и неполногласные сочетания нужно отличать от исконных сочетаний плавного с гласным типа ра, ла, ре, ле и от случайных сочетаний (красный, плакать, трава, грех, половодье, грамота, дрель, положить, половина, пороть). Проверить отсутствие или наличие полногласия можно по отсутствию слов-вариантов с полногласным или неполногласным сочетанием. Например, слово вредитель имеет неполногласное сочетание ре, так как в русском языке есть слово привередливый с полногласным сочетанием ере в корне с тем же значением.

После падения редуцированных и изменения сильных редуцированные в гласные полного образования появились сочетания ор, ол, ер: кърмъ ; корм, вьрхъ ; верх, вълна ;волна, чьлнъ ;челн, что привело к возникновению второго полногласия преимущественно в северо-западных говорах: кором, волок, верех, волона. Результаты второго полногласия не отразились в русском литературном языке, сохранившись только в словах веревка (из вьрвь), сумеречный (из сумьрки), бестолочь (из тълкъ), остолоп (из стълпъ).

Чередования ОРО, ОЛО, ЕРЕ // ОР, ОЛ, ЕР, ЕЛ (пороть – порю, уколоть – уколю) объясняется отсутствием изменений сочетаний гласных с плавными согласными or, ol, er, el в середине слова, так как после них шел гласный. Ср. также:

Чередование ЕРЕ // Р (тереть – тру, умереть – умру) объясняется наличием сочетания редуцированного с плавным ьр. После утраты редуцированных в XII веке эти чередования получили современный вид:

Чередование Е // О в начале слова (однажды – единственный) связано с утратой начального [j] перед Е в восточнославянском языке, тогда как в старославянском языке этот процесс отсутствовал, поэтому начальное О является признаком русского языка, начальное Е – старославянского языка:

Чередования О // ноль звука

Переход Е в О наблюдался под ударением после мягкого согласного перед твердым согласным или на конце слова, поэтому в однокоренных словах или в формах одного и того же слова в безударном положении наблюдается [е], а под ударением [‘о] (ё), например:

тепло – тёплый. Конец цитаты.

Если же выйти за пределы русского языка, то следует добавить также славянское чередование О//И в родственных словах русского и украинского языков, частным случаем которого и является, вероятно русское О//Ы. Примеров много: соль – сiль, ночь – нiчь и др.

Добавить следует обязательно и польский язык с чередованием Я (А)//ЕНТ, ЕД//ЕНД, ЕТ//ЕНД, УД//ОНД, ИН//ЁНТ, АД//АНД. Примеры пять – пент, коляда – коленда и др.

Вооружившись, как говорится, теорией, мы можем теперь обосновать гегемонию древнеславянского языка в Древнем мире. Это и названия древних кельтских племён, язык которых видимо был всё-таки славянским, что бы ни утверждала современная наука, глубоко сидящая, как на игле, на англосаксонской выдуманной трактовке. Таковы, например, гельветы – главиты (главные), секваны – скованы (т. е. дружные), сеноны – сононы (сущие). Сюда же возможно относятся и ингевоны – гневняне, англы – угляне, леманы – ломаны, ремы – рамы (жители лиственных лесов), гельвии – главы и т. д.

Имена древнегерманских князей также становятся более понятными. Сюда можно отнести такие исторические личности, как Горм – Гром, Горза – Гроза, Гримоальд – Громолад и др. Таким образом и родоначальник французских королевских династий Меровей становится Моревеем, то есть НАВЕЯННЫМ МОРЕМ, что совершенно соответствует легенде о его рождении.

Выше были рассмотрены гласные звуки (сонанты). Но не меньшее значение для понимания сохранившихся древних текстов имеют и согласные (консонанты).

Таким образом, можно определиться, например, с происхождением названия острова Суворой на Фарерских о-вах; городов Выборг, Русеборг и др.