Общественный строй восточных славян

Закон не может быть законом, если за ним нет сильного.

Изучение общественного строя восточных славян в период 6-9 века важен, поскольку он позволяет отследить процессы изменения в обществе, приведшие к формированию государственности. Этот период характеризуется жизнью населения в племенах, но они были не едиными.

До образования государства у восточных славян было 2 общественных строя. Изначально это была родовая община, а затем ее сменила соседская община. Разберемся в чем разница между ними

Что такое родовая община

Понять суть родовой общины можно по рисунку, приведенному ниже.

При родовой общине было 2 типа имущества:

Вопрос распределения того, кто чем пользуется из общественного имущества у восточных славян в племенах не стоял, поскольку племя включало в себя кровных родственников. Часто земля перераспределялась каждый код, чтобы у всех были равные возможности.

Что такое соседская (территориальная) община

С 7 по 9 века родовая община была полностью вытеснена соседской общиной. Иногда ее также называют территориально. Теперь племена формировались не на основе семей или клана семей. Теперь в племя мог войти любой, и люди были уже не родственниками друг другу, а просто соседями. Таким был общественный строй у восточных славян в 7-9 веке нашей эры.

Появление соседской общины стало основной для разложения общества на классы, а также для появления социальных конфликтов. В этот период все больше начинает укрепляться понятие частной собственности. Все, что находилось в общественном пользовании, при родовой общине потихоньку переходит в руки отдельных владельцев.

Формирование неравенства

В результате чем больше проходило времени, тем больше богатели одни и беднели другие. Тем более, что к 9 веку власть уже передавалась (не официально, но все же) по наследству. В это же время появляются купцы, ремесленники и родовая знать.

Управление племенами и общинами

Рассматривая общественный строй восточных славян нужно обратить внимание на структуру его управления. Тем более, что с развитием соседской общины роль правления становится все более заметной. Общая структура управления племенами может быть представлена в виде схемы.

Занятия, общественный строй, верования восточных славян

Содержание:

Хозяйство и основные занятия древних славян (период до формирования Древнерусского государства)

Основная сфера деятельности – земледелие. Значительная часть территорий, на которых проживали древние славяне, не подходила для обработки земли и выращивания сельскохозяйственных культур, но особая подсечно-огневая система упрощала земледелие в лесной зоне.

Подсечно-огневая система – форма примитивного земледелия, доминирующая в лесной зоне, для насаждений площадки расчищали путем вырубки и последующего выжигания деревьев и кустарника. Грунт в лесной зоне не относится к плодородным, а зола, образованная после выжигания, обогащает почву – обеспечивает урожайность на ближайшие несколько лет. Когда участок терял плодородность, его бросали – он снова зарастает лесом за 30-40 лет, выбирается новый для расчистки («переложная система»). С таким способом земледелия связано периодическое перемещение поселений славян на новое место – ближе к новому участку («кочевое земледелие»). Переложная система применялась и в лесостепи, и в лесах.

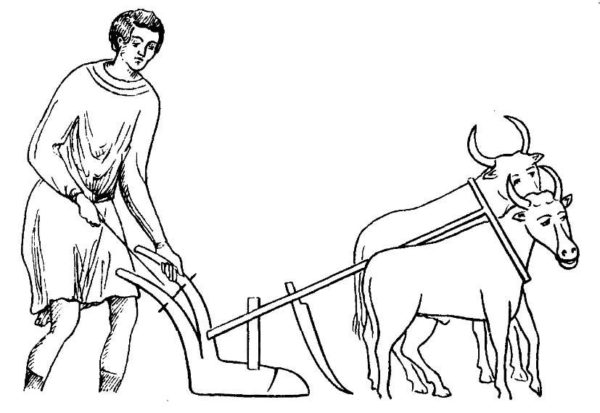

Для обработки земли использовали: борону-суковатку, соху, топор, мотыгу, плуг. Для рыхления грунта плуг применяли в лесостепи, степи. Севернее основным орудием являлась соха. Славяне выращивали просо, рожь, ячмень, бобы, горох, технические культуры – лен и коноплю.

| Соха («рало») | – орудие с широкой рассохой (рабочая часть), железными сошниками, лопаткой, оглобли, в которые была запряжена лошадь. Обрабатывала грунт неглубоко, до 12 см, что объяснялось небольшой глубиной плодородного слоя в лесной местности. |

| Плуг | – орудие, обеспечивающее более глубокую обработку, переворачивает пласт (в отличие от сохи – она просто срезает слой и отваливает в сторону), повреждает сорняки, поднимает семена прошлых лет. Использовался в степи и лесостепи – территориях с более плодородными почвами. |

| Борона-суковатка | – вспомогательное орудие в подсечно-огневой системе земледелия, состоящее из бревен с сучками. Цель использования: защита от высыхания грунта, борьба с сорняками, выравнивание поверхности участка. |

| Мотыга (сапа, тяпка, мотыка) | – простое ручное орудие, состоящее из деревянной рукоятки и рабочей части из металла, камня или дерева. |

Славяне знали животноводство, но оно играло вспомогательную, подсобную роль. Занимались разведением коз, свиней, лошадей, овец, крупного рогатого скота.

Ремесла славян

Кузнецы и гончары стали первыми ремесленниками, которые не обрабатывали землю! Продукты питания они получали путем обмена.

Другие занятия (промыслы)

Торговали медом, воском, мехом, изделиями из железа.

Общественный строй восточных славян

Основной общественной организации была родовая община – совокупность людей, которые состояли в родстве. Возглавлял общину родовой глава (владыка). С формированием государственности родовую общину сменила территориальная или соседская («вервь»).

Территориальная община – совокупность людей, которых объединяет место проживания, а не родственные связи. Община характеризуется автономностью, определенным набором занятий, наличием административного центра, определенной иерархии. Главой общины выступал старейшина. Главу избирали на общественном собрании – вече.

В вече («народное собрание») входили взрослые, женатые мужчины. На собраниях решались вопросы: решение споров за земельные наделы, проблемы порядка использования участков, определялись размеры повинностей.

Родовая и территориальная формы общин ведут к образованию племени. Формирование городских центров и государственности родовой строй распадается. Племена объединяются в княжества под руководством князя.

Славянское язычество и верования

| Тотемизм | – вера в общего предка, которым могло выступать как животное, так и растение. |

| Магия | – вера в силу обрядов. Существовала особая группа волхвов или кудесников, считало, что они обладали магическими способностями, могли проводить обряды. |

| Фетишизм | – вера в магическую силу предметов, поклонение им. |

| Анимизм | – вера в духов, существование души не только в живых объектах. |

| Шаманизм | – вера в наличие сверхъестественных сил у конкретного лица (шамана), который в своих обрядах обращается к силам природы. |

Особенности славянского язычества:

Збручский идол – наиболее яркая иллюстрация язычества славян, найден в селе Гусятин на реке Збруч, в 1848 году. На нем вырезаны изображения, которые демонстрирую систему мировосприятия славян. На нижнем ярусе – подземный мир, на среднем – мир живых людей, на верхнем – боги.

Про славян

Коротко об общественном строе славян в VI-VIII веках

По данным письменных источников, особенно по З-й книге «Готской войны» Прокопия Кесарийского и по «Стратегикону» Маврикия, можно реконструировать общественный строй славян VI-VIII веков.

Славяне расселялись в лесах или около рек, болот и озер, вообще же – в местах труднодоступных. Возникновение особенно крупных поселков в таких местах было невозможно, поскольку примитивная эксплуатация природных богатств требовала значительного простора для каждого хозяйства.

Общины

Славяне жили в хижинах, разбросанных далеко друг от друга. Наиболее распространенным типом жилища была полуземлянка с печкой-каменкой в одном из углов.

Один двор занимала семья, состоящая из главы семьи, двух-трех взрослых сыновей и их семей. Эта единица представляла собой семейную общину, объединенную общим имуществом, хозяйством и трудом. Несколько семей, занимавших определенную территорию, образовывали общину. Ряд соседских общин составляли племя. Каждое племя занимало особый округ, у всех южных и западных славян носивший название «жупы».

Повсеместно существовали советы старейшин, которые частично решали дела сами, а частично готовили их для рассмотрения народным собранием.

Прокопий Кесарийский указывает: «Народ этот не управляется одним человеком, но исстари живет в народовластии. Поэтому все, что для них полезно или вредно, они обсуждают сообща».

Ко всем общественным делам славяне относились как к своим собственным. Но этот демократизм отнюдь не исключал рабства. Рабов захватывали во время военных походов, чтобы получить за них выкуп или просто их продать. Но если это не удавалось, то через некоторое время рабы отпускались на волю, поскольку уровень развития хозяйства не позволял использовать их как рабочую силу.

Так, в «Стратегиконе» отмечено: «Находящихся славян в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного времени, но по истечении определенного срока предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси или остаться у хозяев на положении свободных и друзей».

Земледелие

Основу хозяйства славянских племен VI-VIII веков составляло земледелие. Но в зависимости от природных условий предпочтение отдавалось различным видам хозяйствования. Поскольку значительную часть территории расселения западных славян составляли леса, то земледелие было или подсечным, или связанным с выкорчевкой леса.

В речных и озерных местах значительная роль отводилась рыбной ловле, в лесных – охоте и бортничеству. В горных районах южной части Европы особое внимание уделялось скотоводству. К концу VI века земледелие у славян достигло больших успехов. В «Стратегиконе» отмечено, что у славян было обилие скота и «произведений земли, особенно пшеницы и проса». Археологические данные показывают, что земля обрабатывалась быками, запряженными в плуги с железными наконечниками. Широко использовалась соха.

Быки, запряженные в плуг

Хлеб убирали серпами, зерно хранили в специальных ямах. Археологи обнаружили большое число зернотерок и ручных мельниц для размола зерна.

Ремесло и торговля

Воинственность

Славяне VI века обладали всеми типичными достоинствами и недостатками. Византийские писатели признавали их храбрость, свободолюбие, честность, демократический инстинкт, гостеприимство, указывали на существование у них рабства. Но на войне они были жестоки. Личная храбрость в сочетании со свирепостью заменяли славянам то, чего им не хватало в военном искусстве и в вооружении при столкновениях с Восточно-Римской империей.

Прокопий Кесарийский рисует и физический тип славян: они были высокорослы и необычайно сильны, в бой шли пешими, держа в руках щит и дротики. Некоторые воины, по его словам, не имели ни рубахи, ни плаща и вступали в бой «в одних портах».

Славяне были очень воинственны. Жажда добычи неудержимо влекла их в богатые и культурно развитые страны.

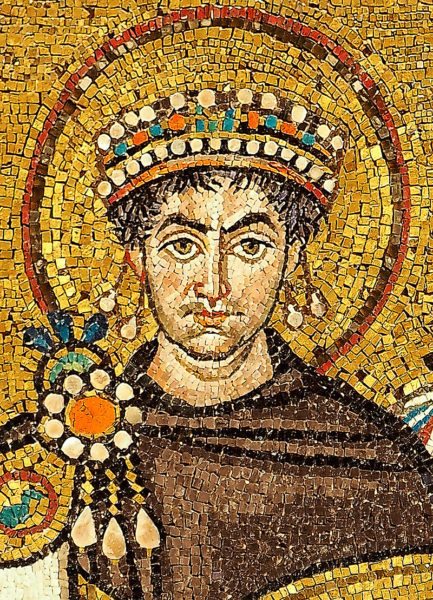

С начала VI века славяне начинают нападать на Восточно-Римскую (Византийскую) империю с целью грабежа и захвата пленных. Первое вторжение славян в пределы Восточно-Римской империи относится к концу правления императора Анастасия, то есть к 510-м годам.

Юстиниан I (483-565 гг.)

В течение 39-летнего правления Юстиниана I, как сообщает Прокопий, славяне почти ежегодно страшно опустошали балканские провинции Византии. Их набеги гибельно отражались на положении византийских провинций, лишая их населения и превращая в пустыню. Юстиниан соорудил многочисленные укрепления на дунайской границе.

Но уже Иоанн Эфесский в середине VI века, находясь, в предместье Константинополя, был свидетелем нападения славян и наблюдал за их наступлением на Византию, что и описал в своей «Церковной истории».

Во второй половине VI века славяне переходят к массовому переселению на Балканский полуостров. К середине VII века славяне покрыли своими поселениями почти весь Балканский полуостров, который уже почти не контролировался византийской администрацией.

Первые государственные образования

Непрерывные столкновения славянских племен с Восточно-Римской империей усиливали их военную организацию. Из племенных старейшин, из вождей военных дружин вырастала военно-феодальная верхушка, а захват земель и богатств, грабеж целых областей способствовали дифференциации общества и разложению первобытно-общинного строя у славян. Славяне создают сначала племенные объединения, а затем у них возникают и первые государственные образования. Однако этот процесс происходил не везде одинаково, да и не одновременно, что объясняется рядом факторов:

Раньше всех государственные славянские образования появились на территории бывших византийских провинций, позднее – в Центральной Европе. А на Севере Европы полабско-балтийские славяне вообще не создали государственных образований.

История южных и западных славян: 1 том. Под ред. Г.Ф. Матвеева и З.С Ненашевой. М.: Изд-во МГУ, 2001 г.

Политическая раздробленность на Руси. Особенности государственного устройства и общественной жизни Великого Новгорода.

Новгородская боярская республика. Новгородская земля (северозападная Русь) занимала огромную территорию от Ледовитого океана до верховья Волги, от Прибалтики до Урала. Новгородская земля находилась далеко от кочевников и не испытала ужаса их набегов. Богатство Новгородской земли заключалось в наличии громадного земельного фонда, попавшего в руки местного боярства, выросшего из местной родо-племенной знати. Своего хлеба в Новгороде не хватало, но промысловые занятия охота, рыболовство, солеварение, производство железа, бортничество получили значительное развитие и давали боярству немалые доходы. Возвышению Новгорода способствовало исключительно выгодное географическое положение: город нахо-‘ дился на перекрестке торговых путей, связывавших Западную Европу с Русью, а через нее с Востоком и Византией. У причалов реки Волхов в Новгороде стояли десятки кораблей. Как правило, Новгородом владел тот из князей, кто держал киевский престол. Это позволяло старшему среди Рюриковичей князю контролировать великий путь «из варяг в греки» и доминировать на Руси. Используя недовольство новгородцев (восстание 1136 г.), боярство, обладавшее значительной экономической мощью, сумело окончательно победить князя в борьбе за власть. Новгород стал боярской республикой. Высшим органом республики было вече, на котором избиралось новгородское управление, рассматривались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики и т.д. Наряду с общегородским вечем существовали «кончанские» (город делился на пять районов концов, а вся Новгородская земля на пять областей пятин) и «уличанские» (объединявшие жителей улиц) вечевые сходы. Фактическими хозяевами на вече были 300 «золотых поясов» крупнейшие бояре Новгорода. Главным должностным лицом в новгородском управлении был посадник (от слова «посадить»; обычно великий киевский князь «сажал» своего старшего сына наместником Новгорода). Посадник был главой Правительства, в его руках были управление и суд. Фактически в посадники избирались бояре из четырех крупнейших новгородских родов. Вече выбирало главу новгородской церкви епископа (впоследствии архиепископа). Владыка распоряжался казной, контролировал внешние сношения Великого Новгорода, торговые меры и т.д. Архиепископ имел даже свой полк. Третьим важным лицом городского управления был тысяцкий, ведавший городским ополчением, судом по торговым делам, а также сбором налогов. Вече приглашало князя, который управлял армией во время военных походов; его дружина поддерживала порядок в городе. Он как бы символизировал единство Новгорода с остальной Русью. Князя предупреждали: «Без посадника тебе, князь, суда не судить, волостей не держать, грамот не давать. Даже резиденция князя находилась вне кремля на ярославовом дворище Торговой стороне, а позднее — в нескольких километрах от кремля на Городище. Жителям Новгородской земли удалось отбить натиск немепкошведской агрессии в 40-х годах XIII в. Не смогли захватить город и монголо-татары, но тяжелая дань и зависимость от Золотой Орды сказалась и на дальнейшем развитии этого региона.

Реформы Ивана Грозного.

Стала складываться единая система управления на местах. Ранее там сбор налогов поручался боярам-кормленщикам, они были фактическими правителями отдельных земель. В их личное распоряжение поступали все средства, собранные сверх Необходимых податей в казну, т.е. они «кормились» за счет управления землями. В 1556 г. кормления были отменены. На местах управление (сыск и суд по особо важным государственным делам) было передано в руки губных старост (губа округ), избиравшихся из местных дворян, земских старост из числа зажиточных слоев черносошного населения там, где не было дворянского землевладения, городовых приказчиков или излюбленных голов в городах. Таким образом, в середине XVI в. сложился аппарат государственной власти в форме сословно-представительной монархии.

Судебник 1550 г. Общая тенденция к централизации страны вызвала необходимость издания нового свода законов Судебника 1550 г. Взяв за основу Судебник Ивана III, составители нового Судебника внесли в него изменения, связанные с усилением центральной власти. В нем подтверждалось право перехода крестьян в Юрьев день и была увеличена плата за «пожилое». Феодал теперь отвечал за преступления крестьян, что усиливало их личную зависимость от господина. Впервые было введено наказание за взяточничество государственных служащих. Военная реформа. Ядро армии составляло дворянское ополчение. Под Москвой была посажена на землю «избранная тысяча» 1070 провинциальных дворян, которые, по замыслу царя, должны были стать его опорой. Впервые было составлено «Уложение о службе». Вотчинник или помещик мог начинать службу с 15 лет и передавать ее по наследству. Со 150 десятин земли и боярин, и дворянин должны были выставлять одного воина и являться на смотры «конно, людно и оружино». В 1550 г. было создано постоянное стрелецкое войско. На первых порах стрельцов набрали три тысячи человек. Кроме того, в армию стали привлекать иностранцев, число которых было незначительно. Была усилена артиллерия. Для несения пограничной службы привлекалось казачество. Бояре и дворяне, составлявшие ополчение, назывались «служилыми людьми по отечеству», т.е. по происхождению. Другую группу составляли «служилые люди по прибору» (т.е. по набору). Кроме стрельцов, туда входили пушкари (артиллеристы), городская стража, близки к ним были казаки. Тыловые работы (обоз, строительство фортификационных сооружений) выполняла «посоха» ополчение из числа черносошных, монастырских крестьян и посадских людей. На время военных походов ограничивалось местничество. В середине XVI в. был составлен официальный справочник — «Государев родословец», упорядочивший местнические споры. Стоглавый собор. В 1551 г. по инициативе царя и митрополита был созван Собор русской церкви, получивший название Стоглавого, поскольку его решения были сформулированы в ста главах. Решения церковных иерархов отразили перемены, связанные с централизацией государства. Собор одобрил принятие Судебника 1550 г. и реформы Ивана IV. Из числа местных святых, почитавшихся в отдельных русских землях, был составлен общерусский список. Упорядочивалась и унифицировалась обрядность на всей территории страны. Даже искусство подлежало регламентации: предписывалось создавать новые произведения, следуя утвержденным образцам. Было решено оставить в руках церкви все земли, приобретенные ею до Стоглавого собора. В дальнейшем церковники могли покупать землю и получать ее в дар только с царского разрешения. Таким образом, в вопросе о монастырском землевладении утвердилась линия на его ограничение и контроль со стороны царя. Реформы 50-х годов XVI в. способствовали укреплению Российского централизованного многонационального государства. Они усилили власть царя, привели к реорганизации местного и центрального управления, укрепили военную мощь страны.

Смутное время.

События рубежа XVI-XVII вв. получили, с легкой руки современников, название «смутное время». Время лихолетья затронуло все стороны русской жизни экономику, власть, внутреннюю и внешнюю полигику, идеологию и нравственность. Причины смуты заключались в обострении социальных, сословных, династических и международных отношений в конце правления Ивана Г/ и при его преемниках. Поруха 70-80-х годов XVI в. Тяжелейший экономический кризис получил название «порухи 70-80-х годов XVI века». Запустели наиболее развитые в экономическом отношении центр (Москва) и северо-запад (Новгород и Псков) страны. Часть населения разбежалась, другая погибла в годы опричнины и Ливонской войны. Более 50% пашни (а местами до 90%) оставались необработанными. Резко возрос налоговый гнет, цены выросли в 4 раза. В 1570-1571 гг. по стране прокатилась эпидемия чумы. Крестьянское хозяйство потеряло устойчивость, в стране начался голод. Помещики в этих условиях не могли выполнить свои обязанности перед государством, а у последнего не доставало средств для ведения войны и управления державой. Центральная власть попша по пути прикрепления основного производителя крестьянства — к земле феодалов-землевладельцев. В конце XVI в. в России фактически в государственном масштабе установилась система крепостного права. Опричнина не разрешила до конца разногласия внутри господствующего класса. Она укрепила личную власть царя, но оставалось еще достаточно сильное боярство. Господствующий класс не достиг пока прочной консолидации. Противоречия обострились в связи с прекращением законной династии, ведшей счет от легендарного Рюрика, м вступлением на престол Бориса Годунова. Царь Федор Иоаннович. 18 марта 1584 г. во время игры в шахматы умер Иван Грозный. Его старший сын Иван был убит отцом в припадке гнева (1581), младшему сыну Дмитрию было лишь два года. Вместе со своей матерью, седьмой женой Ивана Г/ Марией Нагой, он жил в Угличе, отданном ему в удел. На престол вступил средний сын Грозного двадцатисемилетний Федор Иванович (1584-1598), мягкий по натуре, но не способный к делам правления государством. Личность Федора Ивановича, выросшего в обстановке средневековой жестокости, привлекала внимание многих писателей и художников. «Я царь или не царь», сакраментальная фраза, вложенная в его уста А.К. Толстым, удачно характеризует Федора Ивановича. Понимая, что престол переходит к блаженному Федору, Иван IV создал при сыне своеобразный регентский совет.

Хозяйственная деятельность восточных славян основывалась на земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве. Позднее стало развиваться ремесло.

Ремесло отделилось от земледелия в VI-VIII вв. н. э. Особенно активно развивались железная и цветная металлургия, гончарное дело. Только из стали и железа славянские мастера производили свыше 150 видов различных изделий.

Торговля между славянскими племенами и с сопредельными странами отличалась высокой активностью. Об этом свидетельствуют многочисленные находки кладов арабских, римских, византийских монет и украшений.

Общественный строй славян.

Восточные славяне в древности

Главным занятием славян было земледелие.Славяне сеяли рожь, пшеницу, ячмень, просо. Нелегко было возделывать землю, особенно в лесной полосе: здесь ее надо было сначала отвоевать у леса.

На выбранном участке славяне железными топорами рубили («подсекали») деревья и кустарник. Целое лето сохли деревья, на следующий год сушняк поджигали. Тяжелой бороной-суковаткой бороновали поле, зола смешивалась с верхним слоем земли, и тогда сеяли зерно. Такой способ земледелия назывался подсечным.

Когда после нескольких урожаев земля истощалась, расчищали от леса и засевали новый участок зем-ли, а старое поле на многие годы забрасывали, пока там вырастал новый лес. Подсечное земледелие требовало огромной затраты труда. Многочисленный коллектив родичей с трудом справлялся с обработкой небольшого участка земли.

В степях и лесостепной зоне у славян постепенно развивалось пашенное земледелие. Здесь пашню пахали сохой с железным наконечником (сошником).

Хлеб был главной пищей славян. Древнее славянское название хлеба «жито» произошло от славянского слова «жить». Славяне разводили домашний скот— коров, лошадей, овец, а также занималисьрыболовствоми охотой.В лесах в то время водилось много зверей, а в реках было немало рыбы. В дуплах старых деревьев пчелы годами складывали мед. Вырубленное человеком в дереве дупло для пчел называлось бортью. Славяне занималисьбортничеством, т. е.собиранием меда диких пчел.

Общественный строй славян.

В первые века нашей эры восточные славяне жили родовыми общинами.Общины объединялись в племена. С усовершенствованием орудий труда и использованием тягловой силы лошадей или волов сравнительно небольшая семья могла вспахать и засеять участок земли, а затем собрать урожай.

В VI-VIII вв. родовые связи ослабли. Семьи одного рода стали селиться отдельно и самостоятельно распахивать новые участки земли. Тут же оседали и выходцы из других родов.

Община продолжала существовать, но она стала теперь объединять соседей, а не только родственников. Подобно тому как это было у древних германцев, и у восточных славян вместо родовой общины возникла соседская община.

учшие земли попадали в руки старейшини военных вождей.Они же захватывали большую часть добычи во время военных походов. Так вместе с частной собственностью возникло и имущественное неравенство.

Родовой строй постепенно распадался. На севере и в глухих местах он задержался дольше, на юге, например у племени полян, он исчезал быстрее.

Князья совершали военные набеги на владения друг друга. В случае победы это тоже обогащало их.

В VI-VIII вв. у восточных славян происходил процесс разложения первобытнообщинного строя, стало зарождаться классовое неравенство. В глубине племенных союзов постепенно созревали зачатки государственных объединений. Это облегчало борьбу восточных славян с внешними врагами.

Киевская Русь или Древнерусское государство — средневековое государство в Восточной Европе, возникшее в IX веке в результате объединения восточнославянских племён под властью князей династии Рюриковичей. В период наивысшего расцвета занимала территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев Северной Двины на севере. К середине XII века вступила в состояние раздробленности и фактически распалась на полтора десятка отдельных княжеств, управляемых разными ветвями Рюриковичей. Между княжествами сохранялись политические связи, Киев продолжал формально оставаться главным столом Руси, а Киевское княжество рассматривалось как коллективное владение всех Рюриковичей. Концом Киевской Руси считается Монгольское нашествие (1237—1240), после которого русские земли перестали составлять единое политическое целое, а Киев на долгое время пришёл в упадок и окончательно утратил свои номинальные столичные функции. Киевская Русь объединила под своей властью обширные территории. Глава государства носил титул великого князя, князя русского. Неофициально к нему иногда могли прилагаться и другие престижные титулы, среди которых тюркский каган и византийский царь. Княжеская власть была наследственной. Помимо князей в управлении территориями участвовали великокняжеские бояре и «мужи». Это были дружинники, назначавшиеся князем. Бояре командовали особыми дружинами, территориальными гарнизонами (например, Претич командовал черниговской дружиной), которые в случае необходимости объединялись в единое войско. Формой налогов в Древней Руси выступала дань, которую выплачивали подвластные племена. Чаще всего единицей налогообложения выступал «дым», то есть дом, или семейный очаг. Размер налога традиционно был в одну шкурку с дыма. В некоторых случаях, с племени вятичей, бралось по монете от рала (плуга). Формой сбора дани было полюдье, когда князь с дружиной с ноября по апрель объезжал подданных. Русь делилась на несколько податных округов, полюдье в киевском округе проходило по землям древлян, дреговичей, кривичей, радимичей и северян. Особый округ представлял собой Новгород, выплачивающий около 3000 гривен. Максимальный размер дани по поздней венгерской легенде в X веке составлял 10 тыс. марок (30 или более тысяч гривен). Сбор дани осуществляли дружины по несколько сотен воинов. Господствующая этно-сословная группа населения, которая называлась «русь» выплачивала князю десятую часть от своих годовых доходов.

В 946 году после подавления восстания древлян княгиня Ольга провела налоговую реформу, упорядочив сбор дани. Она установила «уроки», то есть размеры дани, и создала «погосты», крепости на пути полюдья, в которых жили княжеские администраторы и куда свозилась дань. Такая форма сбора дани и сама дань назывались «повоз». При уплате налога подданные получали глиняные печати с княжеским знаком, что страховало их от повторного сбора. Реформа содействовала централизации великокняжеской власти и ослаблению власти племенных князей. В X веке сложилась более-менее унифицированая денежная система, ориентированная на византийскую литру и арабский дирхем. Основными денежными единицами были Гривна (денежная и весовая единица Древней Руси), куна, ногата и резана. Они имели серебряное и меховое выражение.

3.Политическая раздробленность Руси. Причины, особенности и последствия. Развитие русских земель и княжеств в условиях раздробленности. С 30-х годов XII в. на Руси начинается процесс феодальной раздробленности, что было закономерным этапом в развитии феодализма. Великим князьям — Мономаху, его сыну Мстиславу — удавалось на время затормозить неизбежный процесс дробления Киевской Руси, но потом он возобновлялся с новой силой: И Любечский съезд князей в 1097 г. установил: «… каждо да держит отчину свою».Можно назвать следующие причины феодальной раздробленности на Руси:· во-первых, особенности становления феодализма на Руси. Князья наделяли своих наследников не комплексом обширных вотчин, а рентой-налогом. Нужны были гарантии того, что наследник со временем будет главой княжества. В то же время увеличение княжеских родов и сравнительно малый рост совокупного прибавочного продукта обостряли борьбу между князьями за лучшие княжества и территории, с которых можно было получать больший налог. Поэтому княжеские междоусобицы — это прежде всего борьба за перераспределение налога, которая позволяла захватить наиболее выгодные княжения и закрепиться в ранге главы суверенного княжества;

· во-вторых, натуральное хозяйство, отсутствие экономических связей способствовало созданию сравнительно небольших феодальных мирков и сепаратизму местных боярских союзов; · в-третьих, развитие боярского землевладения: расширение боярских вотчин путем захвата земель смердов-общинников, покупка земли и т. п. — вело к усилению экономической мощи и самостоятельности бояр и в конечном счете к обострению противоречий между боярами и великим киевским князем. Бояре были заинтересованы в такой княжеской власти, которая могла бы обеспечить им военную и правовую защиту, в частности в связи с ростом сопротивления горожан, смердов, способствовать захвату их земель и усилению эксплуатации. Местные бояре стали приглашать князя со своей дружиной, но отводили им поначалу только полицейские функции. В последующем князья, как правило, стремились получить всю полноту власти. И это, в свою очередь, вело к обострению борьбы между боярами и местными князьями; · в-четвертых, рост и укрепление городов как новых политических и культурных центров;· в-пятых, в XII в. торговые пути стали обходить Киев; европейских купцов, а также новгородцев все более привлекали Германия, Италия, Ближний Восток, «путь из варяг в греки» постепенно терял свое значение;· в-шестых, борьба с кочевниками ослабляла Киевское княжество, замедляла его прогресс; в Новгороде и Суздале было гораздо спокойнее. Итак, в середине XII в. Киевская Русь распалась на 15 больших и малых княжеств, а в начале XIII в. их количество увеличилось до 50.

Последствия феодальной раздробленности: Распад Руси на отдельные княжества сыграл не только отрицательную (ослабление перед монголо-татарским нашествием), но и положительную роль: он способствовал бурному росту городов и вотчин в отдельных княжествах, развитию торговли с Прибалтикой, с немцами, развитию местной культуры — строились архитектурные сооружения, создавались летописи и т. п. Русь не распалась полностью. Киевское княжество хоть и формально, но цементировало страну; сохраняла свое влияние общерусская православная церковь, которая выступала за единство Руси, осуждала княжеские усобицы;полному сепаратизму (отделению) препятствовала внешняя опасность со стороны половцев.

Наиболее крупными были княжества:

· Черниговское (Чернигов), Северское (Новгород-Северский);

· Галицко-Волынское (Галич и Владимир-Волынский);

· Новгородская земля (Великий Новгород). Но определились три основных политических центра: на юго-западе — Галицко-Волынское княжество; на северо-востоке — Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская земля.

В течение долгих веков Северо-Восточная Русь была дикой окраиной, которую восточные славяне заселили относительно поздно. Лишь в VIII в. здесь появилось племя вятичей. Плодородные почвы, богатые леса, множество рек и озер создавали благоприятные условия для развития земледелия, скотоводства и ремесла. Здесь проходили торговые пути на юг, восток и запад, что обусловило развитие торговли. Немаловажное значение имело и то, что северо-восточные земли хорошо были защищены лесами и реками от набегов кочевников. Здесь сложились крупные городские центры — Ростов, Суздаль, Ярославль, Муром, Рязань. При Владимире Мономахе были построены города Владимир и Переяславль. В 1125 г. суздальским князем стал младший сын Мономаха — Юрий (1125—1157), за жажду власти, за свою военную активность получивший прозвище Долгорукий. При князе Юрии Ростово-Суздальское княжество отделилось от Киева, превратилось в обширное независимое государство. Он постоянно воевал с Волжской Булгарией, вел борьбу с Новгородом за влияние на пограничные земли и дважды захватывал киевский престол. При нем впервые упоминается Москва, когда после одной из побед над соперниками Юрий пригласил своего союзника черниговского князя Святослава отметить это событие в Москву. 4 апреля 1147 г. союзники встретились в Москве, где был устроен пир. Эту дату принято считать годом основания Москвы, хотя археологи считают, что поселение на месте Москвы возникло ещё в XI в. Москва была построена Долгоруким на месте усадьбы боярина Кучки. В 1157 г. Юрий умер в Киеве (отравлен) и власть в Ростово-Суздальской земле перешла к сыну Юрия Андрею по прозвищу Боголюбский. Андрей Боголюбский продолжил политику своего отца, направленную на расширение Ростово-Суздальского княжества: он воевал с Новгородом, Волжской Булгарией. Вместе с тем он стремился к возвышению своего княжества над другими русскими землями, ходил на Киев, взял его, подверг страшному разорению, но в Киеве не остался. Андрей Боголюбский проводил жесткую политику по отношению к боярам в своем княжестве. Наступая на их права и привилегии он жестоко расправлялся с непокорными, изгонял из княжества, лишал вотчин. Стремясь еще больше отделить от бояр и опереться на горожан, он перенес столицу из Ростова в молодой торгово-промышленный город Владимир. Именно под Владимиром в местечке Боголюбове он устроил свою резиденцию, за что и получил прозвище Боголюбский. Между Андреем Боголюбским и боярами назревал серьезный конфликт. Возник заговор против князя, в который были вовлечены слуги Андрея — осетин Анбал, ключник Ефрем Мозевич. 29 июня 1174 г. заговорщики ворвались в княжеский дом и зарубили князя. После смерти Андрея началась усобица. Ростовские и суздальские бояре пытались отдать престол своим ставленникам, но жители Владимира предложили сыновей Юрия — Михаила и Всеволода. В конце концов, в 1176 г. князем стал Всеволод, прозванный Большим Гнездом, так как имел 8 сыновей и 8 внуков. При нем Владимиро-Суздальское княжество достигло наивысшего расцвета. Он первым среди князей Северо-Востока принял титул великого князя. Всеволод жестоко наказал мятежных бояр. При нем была захвачена Рязань. Всеволод вмешивался в дела Новгорода, его опасались в Киеве. После смерти князя его сыновья разделили княжество на части и вели усобицы. Лишь в XIV в. Северо-Восточная Русь станет центром объединения русских земель.

Новгород Великий. Великий Новгород занимал особое место среди русских княжеств. Как и Киев, Новгород был центром славянских земель на Северо-Западе Руси. Новгородская земля располагалась между озерами Ильмень и Чудским, по берегам рек Волхов, Ловать, Великая. Она делилась на пятины, а они, в свою очередь, на сотни и погосты. Новгород, как и Ростово-Суздаль-ское княжество, вел активную завоевательную политику, в результате которой к Новгородской земле были присоединены земли карелов, водь, заволодской чуди (финно-угорские племена), саамы и ненцы; они платили Новгороду дань. Новгород сложился из трех разноплеменных поселений, по отношению к ним он был «новым городом» со своим кремлем. Река Волхов делила Новгород на две стороны — Софийскую и Торговую. В город входило пять районов (концы), которые делились на улицы. Купцы и ремесленники создавали по профессиональному признаку свои объединения (уличанские сотни и братчины).

Природные условия Новгорода были непригодны для земледелия, поэтому он развивался как торговый и ремесленный центр. Основу хозяйственной деятельности Новгорода составляли ремесло, скотоводство, рыболовство, пушные и соляные промыслы, добыча железной руды. Кузнецы, ткачи, гончары, ювелиры, оружейники, плотники производили изделия очень высокого качества. Ремесленники в основном работали на заказ, но ткачи, кожевники, представители некоторых других специальностей уже производили свои изделия для рынка, как внутреннего, так и внешнего. Географическое положение Новгорода было исключительно благоприятным для торговли. Новгородские купцы торговали с Германией, Швецией, Средней Азией, Закавказьем, вывозя пушнину, воск, мед, лен, моржовую кость, кожи. С Запада везли сукно, вина, цветные и драгоценные металлы. В городе стояли «Немецкий» и «Готский» дворы. В торговле участвовали не только купцы, но и бояре, священники, монахи. Интересы боярства, купечества, церкви сплетались воедино, городская верхушка — аристократия играла большую роль в политической жизни. Здесь сложился особый политический строй — феодальная демократия. Высшим органом власти в Новгороде являлось вече — народное собрание. Оно собирало на площади около торга самых знатных людей города — бояр, примерно 400 человек — столько в Новгороде было боярских усадеб. На нем часто присутствовали и феодально-зависимые, кабальные люди. Они не имели права голоса, но бурно реагировали при обсуждении тех или иных вопросов. Вече избирало посадника из бояр, он ведал всеми делами феодальной республики, вершил суд, контролировал деятельность князя. Избирался тысяцкий, который занимался сбором налогов (с каждой тысячи населения), возглавлял народное ополчение и вершил суд по торговым делам. На вече избирался также новгородский архиепископ (владыка), который не только возглавлял церковь, нои ведал казной и внешними сношениями, Рядовые новгородцы свои вопросы решали на вечах улиц, здесь же выбирались старосты. Вечевой строй Новгорода — форма феодальной демократии. Фактически власть принадлежала боярству и верхушке купечества. Все управленческие Должности — посадские, тысяцкие — занимали только представители аристократической знати. Исторически сложилось так, что в Новгороде не было своей княжеской династии. В XI в. здесь обычно сидел на правах князя-наместника старший сын великого киевского князя. Но по мере развития политического сепаратизма Новгород становился все более независимым от Киева. В 1136 г. в Новгороде княжил внук Мономаха — Всеволод, которым новгородцы были недовольны. Произошло восстание, князя арестовали, предъявили ряд обвинений и изгнали из города. С этого момента новгородцы сами приглашали князя, заключая с ним договор. Князь не имел права передавать власть по наследству, не мог вмешиваться в гражданские дела, не имел права владеть землями и жить в самом городе. Он охранял город от врагов, на его имя поступала дань, он играл роль третейского судьи. Если князь не нравился, то его изгоняли. После событий 1136 г. Новгород стал окончательно боярской аристократической республикой, где крупные бояре, купцы, архиепископ определяли политику города. Итак, подводя итог, следует подчеркнуть, что феодальная раздробленность на Руси в XII—XIV вв. была закономерным явлением, связанным с особенностями становления феодального строя. При всей прогрессивности этого процесса феодальная раздробленность имела существенный отрицательный момент: постоянные усобицы между князьями истощали силы русских земель, ослабляли их перед лицом внешней опасности, в частности перед приближающимся монголо-татарским нашествием. Хотя некоторые из князей делали попытки сохранить единое государство, процесс распада в этот период был необратим.

4 Образование Московского государства

5 Россия в эпоху Ивана Грозного

В нашей истории царствование царя Ивана Васильевича Грозного, составляющее половину лет XVI столетия, есть одна из самых важных эпох. Оно важно как по расширению русской территории, так и по крупным и знаменательным событиям и изменениям во внутренней жизни. Итак, в январе 1547 года, когда Ивану было 16 лет его, короновали в Успенском соборе Московского кремля. По «чину венчания» он стал именоваться «царем и великим князем всея Руси».

К концу 40-х гг. XVI века при молодом царе складывается кружок придворных деятелей «Избранная рада», которые вместе с ним энергично занялся наведением порядка в государстве. По сути «Избранная рада была органом, который осуществлял непосредственную исполнительную власть, формировал новый приказный аппарат и руководил им. Реформы «рады» были направлены на централизацию государства (а, по сути, были изначально связаны с идеей ограничения царской власти). Они привели к крупным военным и внешнеполитическим успехам. Таким как завоевание Казанского ханства, Астрахани, присоединение Башкирии и т.д.

В 1550 году был принят Судебник, который усиливал контроль над судебной деятельностью наместников и волостей. Важные реформы были проведены в центральном и местном управлении. В Москве складывается система приказов – бояре и дьяки с помощниками управляли различными делами (Посольский приказ – внешними связями с окрестными государствами; Разрядный – дворянским войском, руководил военными действиями; Поместный – наделял землями служивых людей и т.д.) Так же было принято Уложение о службе, которое установило единый порядок военной службы с поместий и вотчин. Было учреждено стрелецкое войско. Английский посол Д Флетчер так писал о стрельцах: «Пехоты получающей постоянное жалование, царь содержит до 12 тысяч человек, называемых стрельцами. Из них 5000 должны находиться в Москве или в ином месте, где бы не имел пребывание царь, и 2000 при самой его особе…»

Царский указ одинаково сгонял с земли и удельного князя, владельца наследственной территории, и мелкого служивого человека. В этом уравнении родовитого вельможи с безродным служивым человеком в качестве жертвы царского недоверия и гонения ярко проявила себя политическая сущность опричнины. Власть, по мнению царя, должна внушать всем, покушающимся на нее, страх. Боятся власти должны все подданные независимо от их общественного положения. Своей опричниной царь, несомненно, достиг укрепления режима личной неограниченной власти. Народ заплатил за это страшную цену. В России 70-80 гг. развозился настоящий хозяйственный кризис – запустение сел, деревень, городов, гибель огромной массы людей, бегство многих на окраины.

После позорного поражения опричного войска и сожжения Москвы крымцами и победы над ними объединенного земско-опричного войска М.И. Воротынского год спустя царь заявил об отмене ненавидимой народом опричнины. Однако она оставила тяжелые последствия. В стране широкое распространение получили разбои, волнения. Запустение земель приняло страшные размеры, некому было работать. Власти, пытаясь спасти положение, организуют описание земель и запрещают переход крестьян от одного владельца к другому в Юрьев день. Помещики получают податные льготы, дворянам жалуют новыми землями. Но эти меры, принятые в конце правления Ивана Грозного, не могли дать каких-либо заметных и быстрых результатов.

18 марта 1584 года царь Иван IV Грозный умер. Сказались долгие годы борьбы, страха, расправ и покаяний. Люди, окружавшие трон, трепетали перед ним, но плели интриги; поговаривали, что они-то и помогли ему уйти в мир иной – подложили в пищу отраву.

Подводя итог эпохе Ивана Грозного, можно сказать, что при всех ее успехах она оставила тяжелое наследство и привела к печально знаменитому в истории Отечества Смутному времени.

6 Смутное время начала 17 века

Первый период смуты

Смута началась с появлением в Польше Лжедмитрия 1 (в действительности Григорий Отрепьев), якобы чудесным образом выжившего сына Ивана Грозного. Он переманил на свою сторону значительную часть русского населения. В 1605 г. Лжедмитрия 1 поддержали воеводы, а затем и Москва. И уже в июне он стал законным царем. Но он действовал слишком самостоятельно, чем вызвал недовольство бояр, также он поддерживал крепостничество, что вызвало протест крестьян. 17 мая 1606 г. Лжедмитрий 1 был убит и на престол вступил В.И. Шуйский, с условием ограничения власти. Таким образом, первый этап смуты был отмечен правлением Лжедмитрия I (1605 — 1606 гг.)

Второй период смуты

В 1606 г. поднялось восстание, предводителем которого стал И.И. Болотников. В ряды ополчившихся входили люди из разных слоев общества: крестьяне, холопы, мелкие и средние феодалы, служилые, казаки и посадские люди. В битве под Москвой они потерпели поражение. В итоге Болотников был казнен.

Но недовольство властью продолжалось. И вскоре появляется Лжедмитрий 2. В январе 1608 г. его войско направилось к Москве. К июню Лжедмитрий 2 вошел в подмосковное село Тушино, где и обосновался. В России образовалось 2 столицы: бояре, купцы, чиновники работали на 2 фронта, иногда даже получали жалование от обоих царей. Шуйский заключил договор со Швецией и Речь Посполитая начала захватнические военные действия. Лжедмитрий 2 бежал в Калугу.

Шуйский был подстрижен в монахи и увезен в Чудов монастырь. В России наступило междуцарствие – Семибоярщина (совет из 7-и бояр). Боярская думапошла на сделку с польскими интервентами и 17 августа 1610 г. Москва присягнула польскому королю Владиславу. В конце 1610 г. был убит Лжедмитрий 2, но борьба за престол на этом не окончилась.

Итак, второй этап был отмечен восстанием И.И. Болотникова (1606 — 1607 гг.), царствованием Василия Шуйского (1606 — 1610 гг.), появлением Лжедмитрия 2, а также Семибоярщиной (1610 г.).

Третий период смуты

Третий этап смуты характеризуется борьбой с иноземными захватчиками. После смерти Лжедмитрия 2, русские объединились против поляков. Война приобрела национальный характер. В августе 1612 г. ополчение К. Минина и Д. Пожарского дошло до Москвы. И уже 26 октября польский гарнизон сдался. Москва была освобождена. Смутное время окончилось.

21 февраля 1613 г. Земский собор назначил царем Михаила Романова.

Итоги смуты

Итоги Смутного времени были удручающими: страна находилась в ужасном положении, казна разорена, торговля и ремесла в упадке. Последствия смуты для России выразились в ее отсталости по сравнению с европейскими странами. На восстановление хозяйства ушли десятки лет.

7 Россия при первых Романовых 1613-1682

Историческая заслуга бояр Романовых заключается в том, что они смогли подняться над своими узкоэгостическими интересами понимания общенациональных задач. Они смогли увидеть основные внутренние и внешние проблемы России и решить их.

Постепенно роль Боярской думы уменьшается. Наряду с ней существует при царе так называемая “ближняя” или “тайная дума”. В нее царь включал не всех бояр, а лишь некоторых по своему личному усмотрению, иногда и не членов “большой” Думы.

Несмотря на уменьшение роли Думы в государстве во второй половине столетия, она по-прежнему вместе с царем руководила страной. Окончательное ее падение относится ко времени правления Петра I.

Земские соборы.

В еще большей мере изменилась роль Земских соборов. Они стали органом представительства дворян и посадских людей. В начале века в условиях социальных потрясений, иностранных вторжений, ослабления государственной власти их значение сильно возросло.