Первые Герои Советского Союза в Великой Отечественной войне

Здоровцев Степан Иванович (1916—1941)

Участник Великой Отечественной войны с первого её дня. Командир звена 158-го истребительного авиационного полка (39-я истребительная авиационная дивизия, Северный фронт) — Здоровцев С. И. отличился, прикрывая в составе полка воздушные подходы к Ленинграду в районе Пскова. 28 июня 1941 года в воздушном бою с тремя вражескими бомбардировщиками, израсходовав боезапас, таранным ударом сбил немецкий самолёт «Юнкерс-88», сохранив при этом свой.

За этот подвиг 8 июля 1941 года получил звание Героя Советского Союза. 9 июля 1941 года однополчане поздравили Героя с этим высоким званием. После торжественного построения младший лейтенант Здоровцев вылетел на разведку. На обратном пути в районе Пскова он встретил группу вражеских истребителей и вступил с ними в бой. Силы оказались слишком неравными, в этом бою Здоровцев погиб.

Жуков Михаил Петрович (1917—1943)

29 июня 1941 года в воздушном бою над Псковским озером Михаил Петрович израсходовал весь боезапас и, не желая упустить врага, пикированием вогнал немецкий бомбардировщик в озеро. Сам невредимым вернулся на свой аэродром базирования.

12 января 1943 года соединения 67-й армии Ленинградского фронта, 2-й ударной армии Волховского фронта начали операцию «Искра» по прорыву блокады Ленинграда с целью восстановления сухопутного сообщения, связывающего город со страной. При поддержке авиации ВВС, артиллерии и авиации Балтийского флота, 67-я и 2-я армии нанесли встречные удары по войскам противника на узком выступе между Шлиссельбургом и Синявино. 18 января войска фронтов встретились в районе рабочих поселков № 1 и № 5. Январская «Искра» прожгла брешь во вражеской осаде шириной 8—11 километров и разорвала кольцо блокады.

Харитонов Петр Тимофеевич (16 декабря 1916 — 1 февраля 1987)

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Лётчик 158-го истребительного авиационного полка (39-я истребительная авиационная дивизия, Северный фронт).

Младший лейтенант П. Т. Харитонов 28 июня 1941 года в воздушном бою над Ленинградом, израсходовав все боеприпасы, впервые за время обороны Ленинграда применил воздушный таран, срезав пропеллером руль высоты самолёта противника.

8 июля 1941 года по радио и в газетах был опубликован первый в Великой Отечественной войне Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза лётчикам 158-го истребительного авиаполка С. И. Здоровцеву, П. Т. Харитонову и М. П. Жукову.

10 июля 1941 года газета «Правда»на своих страницах сообщала:

«Это первые орденоносцы священной Отечественной войны советских народов против кровавых псов фашизма. Как только телеграф и радио разнесли по стране Указ о первых героях Отечественной войны, популярны и любимы стали имена Героев Советского Союза Степана Здоровцева, Михаила Жукова, Петра Харитонова…. Так воюют и побеждают простые советские люди, не знающие страха в борьбе, гордые сыны нашего крылатого народа. Они множат мастерство и отвагу и бьют врага, беспощадно обрушивая на него тонны стали, уничтожая его в воздухе».

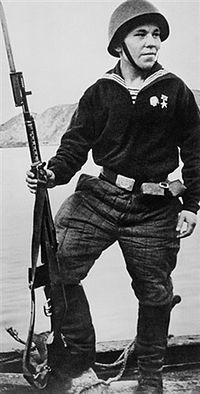

Кисляков Василий Павлович (20 февраля 1916 — 29 ноября 1990)

С началом Великой Отечественной войны из военнослужащих Северного флота был сформирован Первый добровольческий отряд моряков, в составе которого помощник командира взвода и командир отделения старший сержант В. П. Кисляков участвовал в десантной операции в устье реки Западная Лица. В период с 14 по 18 июля 1941 года отряд вёл бои с превосходящими силами противника. Отделение Кислякова занимало оборону на одной из безымянных высот. В одном из боёв, когда почти закончились боеприпасы, старший сержант В. П. Кисляков приказал своим бойцам отходить, а сам в течение часа в одиночку удерживал занимаемые позиции до подхода подкрепления, уничтожив за время боя до 100 вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года старшему сержанту Кислякову Василию Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 532.

Весной 1942 года Василий Павлович участвовал в высадке десанта на южный берег Мотовского залива и в боях на полуострове Средний. Неоднократно водил разведгруппы в глубокий тыл противника, совершал налёты на опорные пункты немцев на побережье Баренцева моря.

В феврале 1945 года В. П. Кисляков был переведён в 143-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, действовавший в составе Дунайской военной флотилии. В должности командира роты автоматчиков, Василий Павлович участвовал в Венской наступательной операции. В последнем бою Великой Отечественной войны во время освобождения столицы Австрии города Вены в составе батальона В. П. Кисляков участвовал в захвате моста через Дунай, что спасло шедевр мировой архитектуры от разрушения. Война для Василия Павловича закончилась 9 мая 1945 года в Вене.

Крейзер Яков Григорьевич (4 ноября 1905— 29 ноября 1969)

В начале июля 1941 года в районе города Борисова 1-я мотострелковая методом подвижной обороны более десяти дней сдерживала продвижение 18-й танковой дивизии вермахта вдоль автострады Минск — Москва. За это время войска второго стратегического эшелона РККА успели занять оборону по Днепру.

11 июля пришёл приказ вывести 1-ю мотострелковую дивизию из боя, однако уже на следующий день дивизию направили на ликвидацию немецкого плацдарма, захваченного на Днепре. 12 июля Крейзер был ранен и эвакуирован.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года за успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм Я. Г. Крейзеру было присвоено звание Героя Советского Союза.

7 августа 1941 года ему было присвоено звание генерал-майор.

25 августа 1941 назначен командующим 3-й армией Брянского фронта, которая участвовала в Смоленском сражении и Московской битве.

В 1942 году окончил ускоренный курс Академии Генерального штаба. Был заместителем командующего 57-й армией, командовал 1-й резервной армией.

В октябре-ноябре 1942 года и феврале-июле 1943 года — командующий 2-й гвардейской армией. Во главе её участвовал в ряде операций, в том числе в Миусской операции.

В феврале 1943 года Я. Г. Крейзеру присвоено звание генерал-лейтенант.

C 1 августа 1943 года и до конца войны — командующий 51-й армией, которая отличилась при освобождении Донбасса, Крыма, Прибалтики.

За время войны Я. Г. Крейзер был дважды ранен.

Борисов Александр Михайлович (1917—1941)

В боях с немецко-фашистскими захватчиками и их финскими союзниками старший сержант А. М. Борисов с 2 июля 1941 года. Поддерживая действия стрелковых подразделений 420-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии в 4-х километрах севернее казарм гарнизона 161-й погранзаставы, экипаж танка Александра Борисова под сильным пулемётным и артиллерийским огнём противника эвакуировал с поля боя подбитый советский танк вместе с экипажем, после чего обеспечил отход пехотных частей на заранее подготовленные позиции. 3 июля экипаж танка Борисова в течение 32 часов стойко держал оборону у моста через реку Куолайоки, уничтожив до взвода вражеской пехоты и подавив огонь нескольких пулемётных точек, что заставило противника отказаться от намерений форсировать реку на этом участке. 6 июля 1941 года в бою в районе казарм танк старшего сержанта А. М. Борисова был подбит. Члены экипаж танка и его командир были ранены, но продолжали вести огонь из подбитой машины до момента эвакуации повреждённой машины с поля боя. С тяжёлым ранением головы старший сержант Александр Михайлович был доставлен в эвакогоспиталь № 1440 в Кандалакше. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года старшему сержанту Борисову Александру Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако 15 августа 1941 года Александр Михайлович от полученных ран скончался. Похоронен А. М. Борисов в братской могиле советских воинов в Кандалакше Мурманской области Российской Федерации.

Кадученко Иосиф Андриянович (1906—1988)

С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны, в звании капитана был заместителем командира танкового батальона 115-го танкового полка 57-й танковой дивизии 20-й армии Западного фронта. Отличился во время боёв в Белорусской ССР в 1941 году.

В июле 1941 года под Оршей Кадученко во главе двух танковых рот разгромил немецкую танковую колонну, в составе экипажа уничтожив 9 немецких танков и большое количество солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» капитан Иосиф Кадученко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В октябре 1941 года Кадученко попал в окружение под Вязьмой и контуженный был взят в плен. Три раза пытался бежать, но неудачно. В марте 1945 года Кадученко был освобождён и вернулся в строй. Участвовал в Берлинской и Пражской операциях. В декабре 1945 года Кадученко был уволен в запас. Проживал в Запорожье, работал в Запорожском областном совете ДОСААФ, затем на Запорожском коксохимическом заводе. Скончался 13 марта 1988 года, похоронен на Первомайском кладбище Запорожья.

Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985) и рядом медалей.

Кольчак Яков Харитонович (25 декабря 1918 — 7 марта 1955)

с июня 1941 года принял участие в боевых действиях против немецко-фашистских войск в составе 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии, где он служил наводчиком орудия батареи ПТО.

13 июля 1941 года орудие Кольчака находилось у села Филяновка, расположенного у западной окраины Новой Ушицы. Разведка донесла, что к местечку со стороны Миньковцев по шоссе движется крупная механизированная часть врага. Это был 9-й батальон 1-й моторизованной бригады 1-го подвижного венгерского корпуса. В голове колонны шли легкие танки «Тольди I». Подпустив их на 150 метров, орудийный расчёт сумел уничтожить две вражеские машины. Когда расчёт орудия был выведен из строя, Кольчак в одиночку подбил ещё два венгерских танка. В книге «Magyar Steel» (Венгерская сталь) содержится описание этого боя с венгерской стороны. Мадьяры признали потерю двух легких танков: капитана Тибора Карпатя и сержанта Паля Хабеля. При этом из шести членов экипажей подбитых боевых машин выжить удалось лишь первому из них. Тем не менее венгры заявили об уничтожении трех советских противотанковых пушек и захвате Филяновки. На основании указанных выше (пусть и косвенных) сведений можно считать, что подвиг Я.Х. Кольчака имеет подтверждение с неприятельской стороны. Свидетелем этого боя был и военный корреспондент С. Борзенко, описавший его впоследствии в книге «Жизнь на войне».

17 июля командир дивизии представил Якова Кольчака к получению звания Героя Советского Союза, однако командир 55-го стрелкового корпуса генерал-майор К. Коротеев посчитал, что боец достоин лишь ордена Красного Знамени. Тем не менее, командующий 18-й армией А. Смирнов поддержал комдива, поставив резолюцию «достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Дрался до тех пор, пока его орудие не было раздавлено танком».

В ноябре 1945 года Яков Кольчак был демобилизован. В 1948 году он вступил в ВКП(б) и жил в родном селе, работая управляющим отделением совхоза, а затем председателем колхоза. В 1953 году окончил трёхгодичную школу агрономов.

Умер 7 марта 1955 года. Похоронен в селе Вороновка Вознесенского района Николаевской области.

Народный комиссариат внутренних дел:

Константинов Александр Константинович (1910—1994)

Помощник начальника штаба 1-й пограничной комендатуры (25-й Кагульский пограничный отряд, Молдавский пограничный округ Войск НКВД) старший лейтенант Александр Константинов 22 июня 1941 года принял на себя руководство обороной пограничной заставы № 5 у города Кагул (Молдавия), вблизи села Стояновка. В течение дня застава под его командованием отразила одиннадцать атак противника.

24 июня 1941 года старший лейтенант Константинов вместе со своими бойцами отбил у врага железнодорожный мост через реку Прут, лично уничтожив при этом два пулемётных расчёта противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Константинову Александру Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 618).

В 1950 году герой-пограничник окончил Военный институт МВД, служил в пограничных войсках. С 1959 года полковник А. К. Константинов — в отставке. Жил в Одессе. Скончался 16 июня 1994 года. Похоронен в Одессе на Новогородском кладбище.

Бузыцков Иван Дмитриевич (15 ноября 1917 — 12 июля 1978)

22 июня 1941 года, находясь на охране Государственной границы СССР на Стояновской пограничной заставе в Кантемировском районе Молдавии, у моста через реку Прут, первым принял бой, в котором лично уничтожил свыше 40 вражеских солдат. Получил семь ранений, но не оставил свой пост до получения приказа командования.

После длительного лечения в госпиталях Бузыцков окончил курсы младших лейтенантов, сражался на Северном Кавказе, служил на южной границе. В конце войны командовал батальоном внутренних войск. В 1945 году окончил курсы переподготовки при Военной академии имени М. В. Фрунзе. Член КПСС с 1942 года.

В послевоенный период продолжал службу в органах МВД, длительное время возглавлял совет физкультуры республиканской организации «Динамо» в Киеве. Полковник (1954). Последние годы полковник в отставке Бузыцков проживал в городе Днепропетровске. Работал на Южном машиностроительном заводе. Активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Похоронен на Сурско-Литовском кладбище Днепропетровска.

Михальков Василий Фёдорович (1919—1962)

Утром 22 июня 1941 года, когда застава была атакована немецко-румынскими войсками, Михальков участвовал в отражении более чем 10 атак. Группа пограничников во главе с Михальковым оказалась в окружении и 11 дней вела бои с противником, после чего вышла к своим.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Василий Михальков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 619.

В 1944 году Михальков окончил Алма-Атинскую военную школу НКВД. В 1947 году в звании капитана он был уволен в запас. Скоропостижно скончался 14 марта 1962 года, похоронен в родной деревне.

Был также награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, рядом медалей и иностранным орденом.

В честь В.Ф. Михалькова, А. К. Константинова и И. Д. Бузыцкова до 2011 года называлась обороняемая ими застава в Молдавии.

Ветчинкин Кузьма Фёдорович (20 июля 1912 — 31 января 1986)

В первый день Великой Отечественной войны погранзастава Ветчинкина встретила нападение противника и в течение четырнадцати часов удерживала занятый рубеж, отбив 11 вражеских контратак. В последующие три дня пограничники Ветчинкина, принимая неравный бой, уничтожили большое количество вражеских солдат и офицеров. Когда на помощь к пограничникам подошло подкрепление, то совместными усилиями они смогли задержать продвижение противника почти на месяц. Бойцы отступили только после получения приказа от высшего командования.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Кузьма Ветчинкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 617.

В последующие годы Ветчинкин был командиром батальона, принимал участие в боях на Кубани, обороне Донбасса и Ростова-на-Дону. В 1943 году Ветчинкин окончил Высшую пограничную школу НКВД СССР, после чего вернулся на фронт и принял участие в освобождении Одессы и Ясско-Кишинёвской операции. Когда в 1944 году советско-румынская граница была полностью восстановлена, Ветчинкин стал комендантом погранучастка 20-го погранотряда.

Принимал активное участие в восстановлении разрушенного хозяйства и налаживании несения службы. В 1951 году он окончил курсы руководящего состава при Военном институте МВД СССР, после чего находился на высоких должностях в Пограничных войсках. Был избран от Молдавской ССР депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 2-го (1946-1950)[2] и 3-го (1950—1954) созывов.

В 1960 году в звании полковника Ветчинкин был уволен в запас. Проживал в Одессе, умер 3 января 1986 года. Похоронен на Таировском кладбище.

Бумажков Тихон Пименович (30 июня 1910 — ноябрь 1941)

В конце июня — начале июля 1941 года был одним из организаторов истребительного отряда, а затем на его основе — партизанского отряда «Красный Октябрь» в Белоруссии, в котором стал комиссаром. Взаимодействуя с частями Красной Армии, отряд наносил удары по тылам и штабам противника, уничтожал мосты. Так, 18 июля был разгромлен штаб немецкой дивизии в деревне Оземля Октябрьского района: помимо пленных были захвачены 55 броне- и автомашин, 2 радиостанции, 27 мотоциклов, 45 лошадей с повозками и грузом, штабные документы. 6 августа Бумажков и командир отряда Фёдор Павловский первыми из партизан были удостоены звания Героя Советского Союза.

В августе 1941 года был отозван в Красную Армию и направлен на Юго-Западный фронт начальником политотдела кавалерийской группы в корпусе О. И. Городовикова.

Старший политрук Бумажков Т.П.-военный комиссар партизанского отряда Белорусского штаба партизанского движения-погиб при выходе из окружения в бою в ноябре 1941 года в районе деревни Оржица Полтавской области.

Павловский Фёдор Илларионович (1908—1989)

В начале июля 1941 года Ф. И. Павловский вместе с 1-м секретарём Октябрьского районного комитета Компартии Белоруссии Полесской области БССР Т. Бумажковым организовал в этом районе партизанский отряд «Красный Октябрь», в том же месяце став командиром этого отряда.

С января 1942 года Ф. И. Павловский — командир партизанского соединения. В мае 1942 года — мае 1944 года — командир 123-й партизанской бригады имени 25-й годовщины Белорусской ССР[1]. В 1943 году — мае 1944 года член подпольных Полесского обкома и Октябрьского райкома КП(б) Белоруссии.

С июля 1944 — в запасе. В 1945—1966 годах — на руководящей работе. Жил в Минске. Похоронен в родном посёлке Михайловка.

Всего за время Великой Отечественной войны 11635 человек удостоились звания Героя Советского Союза.

Найдены возможные дубликаты

Вторая Мировая

2.6K пост 6.7K подписчиков

Правила сообщества

Посты, не содержащие исторической составляющей выносятся в общую ленту.

Запрещено:

— Оправдание фашизма, нацизма, неонацизма и им подобных движений.

— Публикация постов не по тематике сообщества.

Ну и всё, что запрещено правилами сайта.

Горе войны многолико. Этот фильм-воспоминание обращён к ещё одной тяжёлой стороне жизни людей, которая продолжалась и в военное время. Этот фильм – подлинный урок мужества и милосердия.

1989. Режиссёры Тамара Павлюченко и Александр Кузнецов.

Герои Чернобыля

Сегодня хотелось бы не разбирать причины и определять виновников, описывая губительные последствия, а просто вспомнить. Вспомнить людей героически исполнивших свой долг. Долг Человека. Долг Мужчины.

Хочется вспомнить тех молодых ребят-пожарных которые первыми вступили в борьбу с разразившейся катастрофой. Не дрогнули. Не отступили.

Вспомнить ребят из подразделений пожарной охраны Припяти которые первыми прибыли на аварийный блок. Именно они предотвратили распространение пожара на соседей блок. И кто знает, что могло произойти и если б они отступили и огонь перекинулся на третий блок АЭС!

Ведь картина на момент прибытия и условия, в которых предстояла работа пожарным, были ужасны: Многотонное сооружение 4-го реактора напоминало развороченную консервную банку – крыши нет, часть стены разрушена… На территории не горит свет, не работает телефон. Помещения заполняются то ли паром, то ли пылью. Искрят всполохи коротких замыканий. Повсюду течет горячая радиоактивная вода. А они без специальных средств тушения пожаров на АЭС, без средств защиты от радиации.

Но они не дрогнули, не отступили, с честью выполнили свой долг – не дали пожару распространиться на третий блок. Получив огромные дозы радиации все ребята умерли в 6-й клинической больнице, в Москве, куда их перевезли для лечения. Но все попытки врачей принятые для их спасения, включая операции по пересадке косного мозга, не смогли предотвратить гибели героев.

Давайте вспомним их имена:

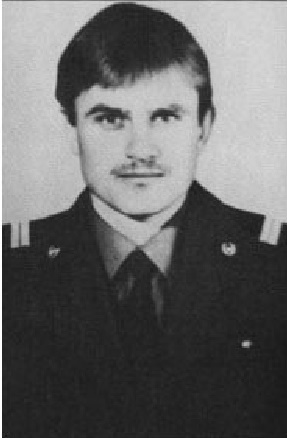

Начальник караула 6-й военизированной пожарной части Управления внутренних дел Киевского облисполкома, охрана г. Припяти.

На момент аварии ему было 23 года. 25 сентября 1986 года присвоено звание Герой Советского Союза.

Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

Начальник караула 2-й военизированной пожарной части Управления внутренних дел Киевского облисполкома, охрана Чернобыльской АЭС.

На момент аварии ему было 23 года. 25 сентября 1986 года присвоено звание Герой Советского Союза.

Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

Старший сержант внутренней службы, мастер спорта СССР, работал пожарным в городе Припять. На момент аварии ему было 25 лет.

Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

Сержант внутренней службы. Командир отделения 6-й самостоятельной военизированной пожарной части Управления внутренних дел Киевского облисполкома, охрана г. Припяти.

На момент аварии ему было 27 лет.

Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

Старший сержант внутренней службы, работал пожарным непосредственно на Чернобыльской АЭС. На момент аварии ему было 24 года.Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

Сержант внутренней службы. Служил старшим пожарным в 6-й самостоятельной военизированной пожарной части Управления внутренних дел Киевского облисполкома, охрана г. Припяти. На момент аварии ему было 27 лет.

Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

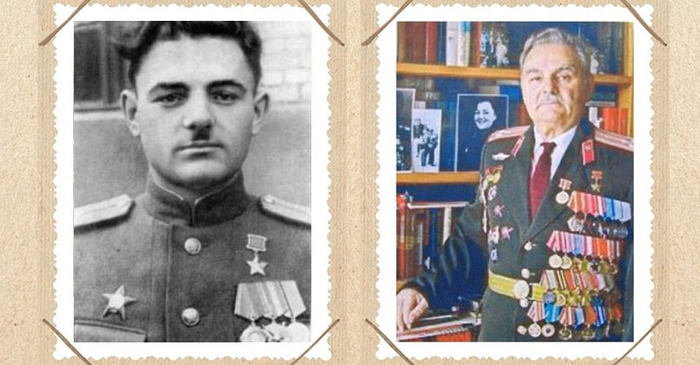

Владимир Карпов — легендарный разведчик, прошедший штрафбат и ставший Героем Советского Союза

Известный писатель, Герой Советского Союза Владимир Карпов после штрафной в 42-м принял взвод пешей разведки стрелкового полка. Однажды, отвечая на вопросы писателя В. Лыкова, он расскажет не только о себе лично, но и о деталях «обычной работы» войсковой разведки на фронте:

— И вы явились во взвод пешей разведки с первой медалью. Как отнеслись к вам разведчики?

Казаков сказал: «Володя, новый разведчик — чемпион по боксу. Не советую пререкаться с ним, может вложить ума по всем правилам». Все засмеялись.

Я думал, что на следующий день пойдем в разведку. Но оказалось, прежде чем идти за «языком», надо выбрать объект и тщательно изучать его. Казаков приводил нас в первые траншеи на разные участки обороны полка. Вместе наблюдали за немецкими позициями в бинокль, а также пользовались артиллерийскими стереотрубами. Мы искали наиболее удобные подходы к объекту. Репетировали, как незаметно подползти к нему. Казаков говорил, что все детали надо отрабатывать здесь, а на территории противника все должно проходить как по нотам. И запомните: сколько разведчиков ушло, столько и должно прийти. Ни убитых, ни раненых не бросать.

— Ваши ощущения при выполнении первого задания.

Покурили. Казаков говорит: «Карпов, группу поведешь ты. Я дальше не пойду». Я на миг растерялся: как же так? Но Казаков подтолкнул меня: мол, вперед. Мы перемахнули бруствер. Коноплев и Рогатин впереди. Их обогнали дозорные Пролеткин и Фоменко. Лузган с саперами полз чуть в стороне. Снег был сухой, скрипел. Все вокруг слилось в белой мгле, похожей на густой туман. Ориентироваться на местности помогали немецкие ракеты и пулеметные очереди.

Лузин с саперами проделали проход в проволочном заграждении. Лежали не дыша.

Увидев нас, Казаков вскрикнул:

— Ну молодцы, сами живы остались и фрица приволокли. Карпов, поздравляю с первым «языком»…

В своем блиндаже краем уха за дверью услышал: «Фартовый у нас командир группы захвата, с таким дело пойдет». Не скрою, похвала для меня была приятной. И, надо сказать, дело пошло, брали «языков» регулярно.

— Сколько же их на вашем счету, Владимир Васильевич?

P.S. Через год Владимиру Васильевичу Карпову все-таки присвоили звание Героя и сняли судимость.

P.S. Вот как он сам рассказывал о причинах ареста:

«Я уважал и уважаю Ленина, а тогда, в 41-м, мне показалось, что его стали забывать в угоду Сталину, чье имя звучало отовсюду. Однажды читал брошюру о работе «Что делать?» и обратил внимание, что авторами Сталин упоминается чаще Ленина. Я поделился наблюдением с товарищем, которого знал со школы. Сказал: «В 1902 году, когда Владимир Ильич написал эту работу, он не был знаком с Иосифом Виссарионовичем, впервые они встретились в 1907-м. » Все ссылки на Сталина я подчеркнул в брошюре синим карандашом, а на Ленина — красным. И. понеслось. Меня взяли на заметку, а потом арестовали».

Сидел в Тавдинлаге, после начала войны регулярно писал Калинину, просился на фронт. В конце 1942 года наконец-то был отправлен на фронт, в составе штрафной роты 629 стрелкового полка 134 стрелковой дивизии воевал на Калининском фронте. Воевал хорошо, получил медаль «За отвагу», потом орден Красной Звезды, стал командиром отделения, затем взвода.

В феврале 1943 года за проявленное отличие в боях с Карпова была снята судимость. В том же году вступил в партию.

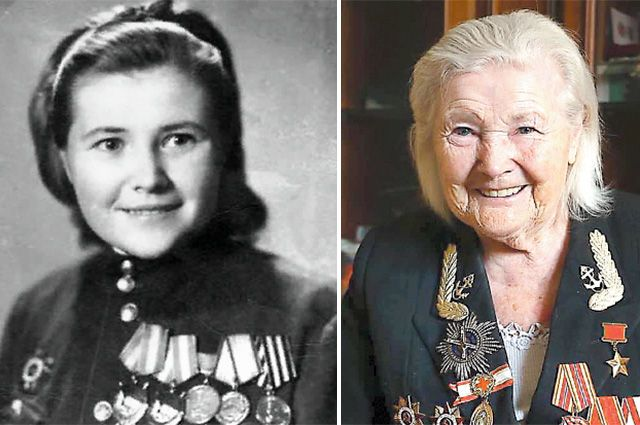

С 15 лет в морской пехоте. История Героя Советского Союза Катюши Деминой

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 27. 03/07/2019

С годами Екатерина Илларионовна сохранила лучистые глаза и улыбку Катюши. Из личного архива

Катя сразу же решила идти добровольцем на фронт. И услышала в ответ категоричное: «Детей не берём!» В следующий раз она действовала хитрее и прибавила к своим 15 два года. Но решающую роль сыграло другое — Катя умела оказывать помощь раненым. Она, школьница, на «отлично» закончила вечерние курсы РОКК (Российского общества Красного Креста). Записалась туда после того, как её отказались взять в аэроклуб. Катя мечтала быть лётчицей, но ей посоветовали приходить, когда подрастёт. Тогда-то на глаза и попалось объявление о курсах РОКК. К тому же и мама, и бабушка Кати были врачами. Могла ли она предположить, что не пройдёт и года, как полученные знания пригодятся на деле.

Катю взяли помощницей санинструктора в роту, отправлявшуюся на передовую. Осенью на дальних подступах к Москве, под Гжатском, её ранило в ногу сразу в трёх местах. Вместе с госпиталем девушка отправилась в Баку. Первое время после операции нога не сгибалась в колене: «Я всё переживала: как же хромая воевать буду?»

После выписки, с января 1942 г., Катя служила на военно-санитарном судне «Красная Москва», на нём из Сталинграда вывозили раненых. После завершения Сталинградской битвы Михайлову по её просьбе зачислили санинструктором в 369-й отдельный батальон морской пехоты, формировавшийся из добровольцев.

«В глазах темнело от боли»

Боевое крещение батальон Кати получил, освобождая Темрюк. Потом была Керчь. Моряки десантировались на берег ночью, отвоевав небольшой плацдарм. Десятки раненых, и нет питьевой воды. Единственный колодец находился на нейтральной территории. Немцы уже успели узнать, что среди морпехов есть девушка, даже знали её имя. В часы затишья они кричали из окопов: «Рус Иван! Покажи Катюша!» В такие моменты главстаршина Михайлова брала ведро и шла к колодцу. «Убьют!» — кричали ей наши. Но немцы не стреляли, а играли на губной гармошке.

Вместе с батальоном она освобождала Керчь, Одессу, Белгород-Днестровский, Измаил, крепость Илок, Будапешт, Комарно, Белград, Братиславу, Вену. Дважды Екатерину Илларионовну представляли к званию Героя Советского Союза. Первый раз — за освобождение Белгорода-Днестровского. Бой начался 22 августа 1944 г. Моряки высадились ночью на шлюпках. Берег был крутой — несколько метров в высоту. Чтобы взобраться на него, солдатам приходилось вставать друг другу на плечи, а немцы сверху забрасывали гранатами.

Ей приходилось стоять по грудь в ледяной воде, отстреливаться и при этом выносить раненых. В эпизоде участвовали порядка тысячи советских бойцов, и почти половина из них выжили, во многом благодаря умелым действиям Деминой.

Катя оттаскивала раненых в ближайшую лощину, успевая отстреливаться, и даже подавила огонь станкового пулемёта противника. Когда кончились патроны, девушка стала ловить немецкие гранаты с длинными ручками и швырять их обратно. «Сестрёнка, уходи, а нас подорви», — просили раненые. — «Если умрём, то все вместе». Катюша отвоевала своих ребят, а на подступах к лощине после боя насчитали больше пятидесяти трупов гитлеровцев. Но тогда звание героя ей получить не удалось — кто-то что-то напутал в горячке боёв, и ей вручили орден Красного Знамени.

Через несколько месяцев Катю вновь представили к звезде героя — за бой под Илоком. Однако из-за военной неразберихи эту награду пришлось ждать чуть ли не полвека. Звезду Героя ей вручили лишь в 1990 г.

Екатерина Илларионовна Демина, сестра милосердия боевого корабля, участница Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., награжденная медалью Красного Креста «Флоренс Найтингейл» за отвагу и милосердие. Интервью на телевидении. Телемост Москва-Будапешт. Фото: РИА Новости/ Юрий Простяков

«Бабушка, вы свое отвоевали»

Победу Катя встретила в Вене. В ту ночь их разместили в жилом помещении. Для Кати это было редкостью. Гораздо привычнее было спать под открытым небом, завернувшись в плащ-палатку. На ногах — сапоги, чтобы, вскакивая по тревоге, быть готовой к бою. Автомат даже ночью был на груди. Тут же, под рукой, сумка санинструктора. «Было часов 5 утра. Услышала автоматные очереди. Выглянула — а мои моряки целуются с австриячками и кричат: «Победа!» Потом собрались вокруг меня: «Тебе уже 19. Может, за кого-то из нас замуж выйдешь?» А я ответила: «Ребята, вы же мои братья, а родственный брак запрещён», — рассказывала ветеран.

Демобилизовавшись, Катя окончила мединститут и всю жизнь проработала врачом. А когда началась война в Афганистане, вновь пришла в военкомат. Но там сказали: «Бабушка, вы своё отвоевали!» Ей к тому времени было за 50.

А в 2008 г. ветеран пережила сильное моральное потрясение — у неё украли боевые награды. Две мошенницы, воспользовавшись доверчивостью Екатерины Илларионовны, под видом соцработников проникли к ней в квартиру. Задержать их не удалось. В 2010 г. ей вручили дубликаты орденов и медалей.

Екатерина Илларионовна ушла из жизни 24 июня 2019 года в возрасте 93 лет.

Её, прошедшую все 1418 дней войны, с июня 1941 г. по май 1945 г., похоронили с воинскими почестями 27 июня.

«АиФ» не мог не проститься с Екатериной Илларионовной. Мы были одним из тех изданий, кому она давала интервью, кому доверяла. Маленького роста, с голубыми лучистыми глазами. В ней, несмотря на возраст, по-прежнему легко было разглядеть ту Катю, что в 1943 г. совсем ещё девчонкой была зачислена в батальон морской пехоты. Бойцы дали ей прозвище Шмакодявка. Это к концу войны девушка выросла на 11 см, а тогда её рост был чуть больше 1 м 40 см. Размер ноги — 34-й. А ей дали обувь 41-го размера — самый маленький, что удалось разыскать. «Я надевала по пять портянок, чтобы сапоги с меня не сваливались».

До последних дней Екатерина Илларионовна старалась не отказываться, когда её приглашали на мероприятия. Переживала за сегодняшнюю молодежь. Если на встрече не видела в зале школьников, сетовала: «Очень жаль, что в нашей компании нет юных лиц. Мы, ветераны, уходим из жизни. А кто будет Родину защищать?»

Как завещание звучат слова Екатерины Илларионовны, сказанные ею со сцены за несколько лет до кончины: «Любите Россию! Берегите Россию! И будьте России верны!»

Александр Овечкин: я не за медалями шел на фронт воевать, а гнать врага со своей земли

Интервью с героем ВОВ Александром Григорьевичем Овечкиным – отказавшимся от ордена «Красной звезды» после взятия Берлина

О том, как при живом отце скитался по Кирову (Кировская область), как брал Рейхстаг, как «по совместительству» стал поваром на фронте и почему отказался от ордена «Красной звезды», 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Григорьевич Овечкин рассказал главному редактору федерального сетевого издания «Время МСК» Екатерине Карачевой.

В прошлом, 2020 году, Александр Григорьевич перенес коронавирус, а до этого все делал по дому сам – готовил (в этом он профи), убирал. Ветеран уже слышит не очень хорошо и почти совсем не видит – лишь очертания движений, но по-прежнему поднимает стопку «За Берлин!» и «За Победу!». Пока мы разговаривали, герой войны не стеснялся слез, смахивая их морщинистой рукой, а иногда, вспоминая «веселые» моменты на войне, улыбался.

____________________________________________________________________________________________

— Александр Григорьевич, у Вас было сложное, можно сказать, беспризорное детство. Как так получилось при живом отце и деде?

Сложно все это вспоминать, но меня такая жизнь закалила. Я ни о чем не жалею, и ни на кого не обижаюсь. Родился я 17 декабря 1919 года в деревне Гожевцо Лузского района Кировской области. Рано остался без матери, у нее были осложнения после родов, она умерла, когда мне было всего два месяца от роду. Отец женился второй раз, и меня отдали на воспитание деду. Время было тяжелое, голодное. Когда я чуть подрос, меня посадили на поезд и отправили в Киров, одного, сбагрили в общем – выживу-не выживу, а я выжил (улыбается).

В Кирове меня спасла и вырастила моя приемная мама Серафима Михайловна. Тогда таких женщин были единицы, она все для меня сделала. После окончания четырех классов, мама отправила меня на летние каникулы к отцу. Я там был как чужой человек – жил на кухне, спал на палатях, в комнату не заходил. Осенью меня опять отвезли на вокзал, там оставили, не дали ни копейки денег, даже куска хлеба в дорогу не дали, так я второй раз остался брошен своим отцом. Подошел я к паровозу, меня какой-то мужчина в вагон запустил, там у них печка, тепло было, я всю дорогу до Кирова проспал, денег с меня за проезд не взяли. Ну а в Кирове я, конечно, к приемной маме пошел.

Тогда ведь образование было неважно, нужно было работать, денежку зарабатывать, чтобы кушать. Меня устроили в сапожную мастерскую на улице Ленина пересечение с Орловской, всю зиму я там и проработал. Потом меня и еще нескольких ребят, таких же беспризорников, как я, устроили на фабрику обувь делать. Летом мы там пробыли, денег не платили, карточки на хлеб не давали. Меня перевели работать в студенческую столовую на улице Дрелевского, там я поваром работал. Кстати, на войне мое умение готовить вкусно и быстро, что называется «из ничего», пригодилось (смеется). Мы куски в столовой собирали, чтобы выжить, не на что было купить, в магазинах не было ничего, но ничего – выжил (плачет).

— Вы с самого начала на войне оказались?

В Армию я был призван в 1939 году, до войны еще. На Финской не успел побывать, пока нас готовили на Кавказе, финская война закончилась и началась Великая Отечественная война. Но на фронт я попал не сразу. Сначала нас направили на войну в Иран (Иранская операция или англо-советское вторжение в Иран длилось с 25 августа по 17 сентября 1941 г. – Ред.). Хоть иранская война и была короткой, мы пробыли там до 1942 года. Потом была учебка. Я был минометчиком, и боевое крещение у меня случилось в битве на Курской дуге. До наступления Армии я находился в артиллерийской разведке. Нас, когда привезли в полк, всех как-то быстро разобрали, остался я один. Меня командир спрашивает: «Куда направить?», я говорю: «Куда направите, там и буду врага бить».

— В разведке языка брали?

Погибших товарищей на войне было много, столько потерял (плачет). У нас солдата-заряжающего ранило (это моя специализация была), главное, только на тропу вышли, раздался легкий хлопок, и первого номера ранило (нас три человека – расчет по номерам в минометном). Пошли дальше, дошли до оврага, остановились. Подходит ко мне майор: «Пойдешь в психическую атаку?», это когда на дот идешь можно сказать с голыми руками, одна винтовка. Бежим с товарищами, майора ранило, мы его оттащили, сдали санитарам, а сами дальше бежим. Едет наш танк Т-34, мы к нему, нас на танк десантом усадили, дошли и раздавили дот. Взяли в плен тогда 91 немца.

Меня на Курской битве ранило, долго очень лечили меня. Тогда можно было из госпиталя перевод делать, так мама моя приемная договорилась, и меня в госпиталь Кирова перевели. Иду я как-то в магазин и встретил старого друга, он мне говорит: «На фронт больше не пойду». Спрашиваю: «Тебя что, комиссовали?». «Нет, бронь сделают», – отвечает. Вот так я друга потерял, и не в боях на передовой, а в глубоком тылу.

А я пока в кировском госпитале был, мама узнала, что есть школа самоходного артиллерийского полка и говорит: «Иди и получи специализацию». Я в танковый полк не хотел, знаете, как танки горели постоянно… Закончил я эту школу, дали нам машину, мы доехали до Горького (Нижний Новгород – Ред.), там сколотили экипаж самоходки и передали нас в танковые войска (смеется). Теперь у меня куча праздников: и пехота, и артиллерия, и танковые войска – все отмечаю. Перебросили в Москву и снова на фронт врага гнать.

— Голодно на войне было?

Кстати, мои навыки повара, как я вам говорил, очень пригодились на фронте, мне даже проверку устроили (смеется). Вызывают и говорят: «Пошинкуй лук», я такой раз-раз, быстро-быстро, народ глаза квадратные сделал, увидев такой высший пилотаж, так что в перерывах между боями я еще и еду солдатам готовил.

А в Берлине интересно было, в какой-то момент нам форму перестали выдавать (смеется). Когда воюешь, она же изнашивается, горит, приходит в негодность. Вот приходишь к старшине, просишь новую выдать, а он говорит: «Так завтра тебя убьют, зачем новое выдавать». И ходили мы так: либо низ или верх гражданский, главное каску было нельзя снимать, чтобы нас ни с кем не перепутали.

— Александр Григорьевич, Победу в Берлине встретили?

— Как Победу отметили?

В ночь с 8 на 9 мая 45-го я был в наряде с товарищем, ходим, вдруг ракеты в лесу начали выбрасывать – зеленые, красные, белые. Стрельба началась, все «Урааа!» кричат, мы понять ничего не можем. Бегом к лейтенанту, что делать-то – тревогу поднимать. Лейтенант бегом в штаб, там ему и сообщили, что война кончилась. Вот так мы Победу и отметили.

Чуть позже подходит ко мне лейтенант, говорит, чтобы я срочно в штаб полка бежал. Там говорят, кто участвовал в боях за Берлин, каждому положен орден «Красной звезды». Я отказался от него. Ну не люблю я всего этого. Я ведь не за медали и ордена воевал, мне это было без надобности, я на фронт шел гнать врага со своей земли. У меня наград всего несколько: орден «Отечественной войны 2й степени», медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». Вот за Кавказ и Польшу нет.

Потом домой стали солдат отправлять. Эшелоны через Польшу гнали поляки, несколько эшелонов пропали, исчезли с нашими солдатами. Слухи быстро поползли об этом, и остальные эшелоны уже везли немцы, они доставляли до Буга, а дальше нас пересаживали и до дома.

На гражданке познакомился со своей женой (она покинула нас), родились двое сыновей Владимир и Виктор, внуки у меня. Часто ко мне приходят. Мой стаж работы 56 лет, это без войны. Я только в 1971 году уволился с завода на Филейке, работал там токарем. Раньше он назывался «Завод 211», а сейчас «Авитек» – это оборонка. Сейчас у меня одна мечта – дожить до 76-летия Победы и поднять за нее стопку.