Они сражались за Родину. Самые невероятные подвиги героев Великой Отечественной

Великая Отечественная война явила множество примеров массового героизма и храбрости советских солдат. Известны настолько уникальные случаи, повторить которые вряд ли смогли бы даже супергерои современного кино.

Зиновий Колобанов прославился тем, что в одном бою подбил 22 немецких танка.

Сражение произошло 20 августа 1941 года в районе деревни Войсковицы. Место для танковой засады было выбрано крайне удачно. По обеим сторонам дороги была заболоченная местность. После уничтожения первого и последнего танков в колонне все остальные лишились пространства для манёвра, а при попытке съехать с дороги их гусеницы увязали в болоте, тем самым лишая машины подвижности. Рота под командованием Колобанова в тот день подбила 43 вражеских танка.

Колобанов был представлен к награждению звездой Героя Советского Союза, однако прямо на наградном представлении звезда была кем-то вычеркнута, после чего красным карандашом вписано: «к ордену Красного Знамени». 15 сентября 1941 года Колобанов был тяжело ранен в районе Пушкина и остаток войны провёл в госпиталях. Умер в 1994 году.

Один против 15 танков

Помощник командира взвода противотанковых ружей Иван Лысенко служил в 27-й армии Воронежского фронта, которая принимала участие в Белгородско-Харьковской наступательной операции. В ходе наступления в Сумской области советским частям удалось отбить село Кириковка, однако немцы предприняли контратаку с участием танков.

9 августа 1943 года в бою за Кириковку сержант Лысенко в одиночку подбил из ПТРС семь немецких танков дивизии «Великая Германия», которая считалась одним из самых элитных и боеспособных подразделений вермахта.

Лысенко, вооружённый только противотанковым ружьём, противостоял сразу 15 танкам противника. Он быстро менял позиции после каждого выстрела и к тому же хорошо знал самые уязвимые места немецких танков. Ему удалось подбить семь машин и уцелеть в этом неравном бою, хотя он и получил ранение в руку. Остальные танки прекратили атаку и отошли на свои позиции.

За этот бой он был награждён звездой Героя Советского Союза. Лысенко пережил войну и умер в 1984 году.

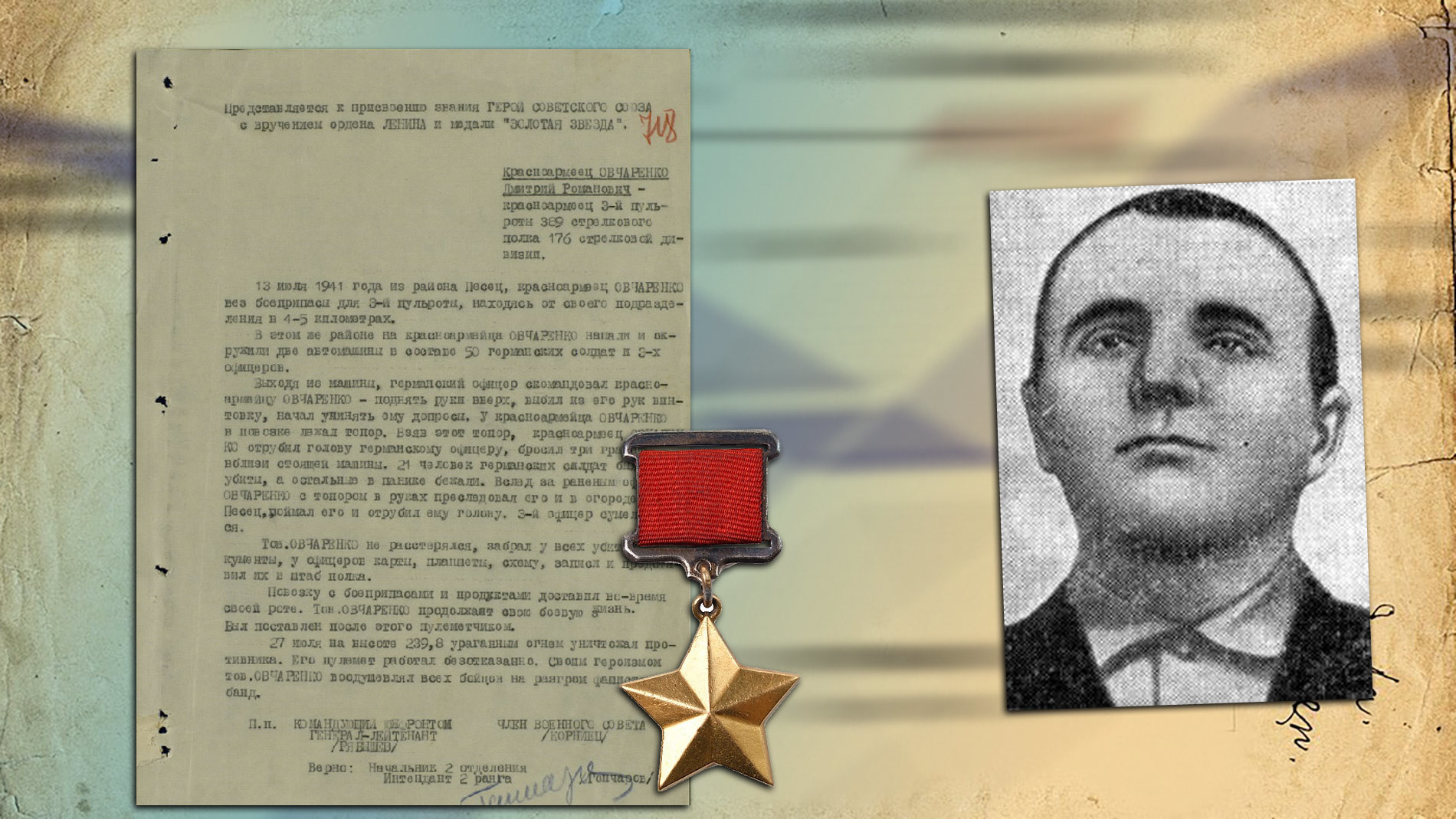

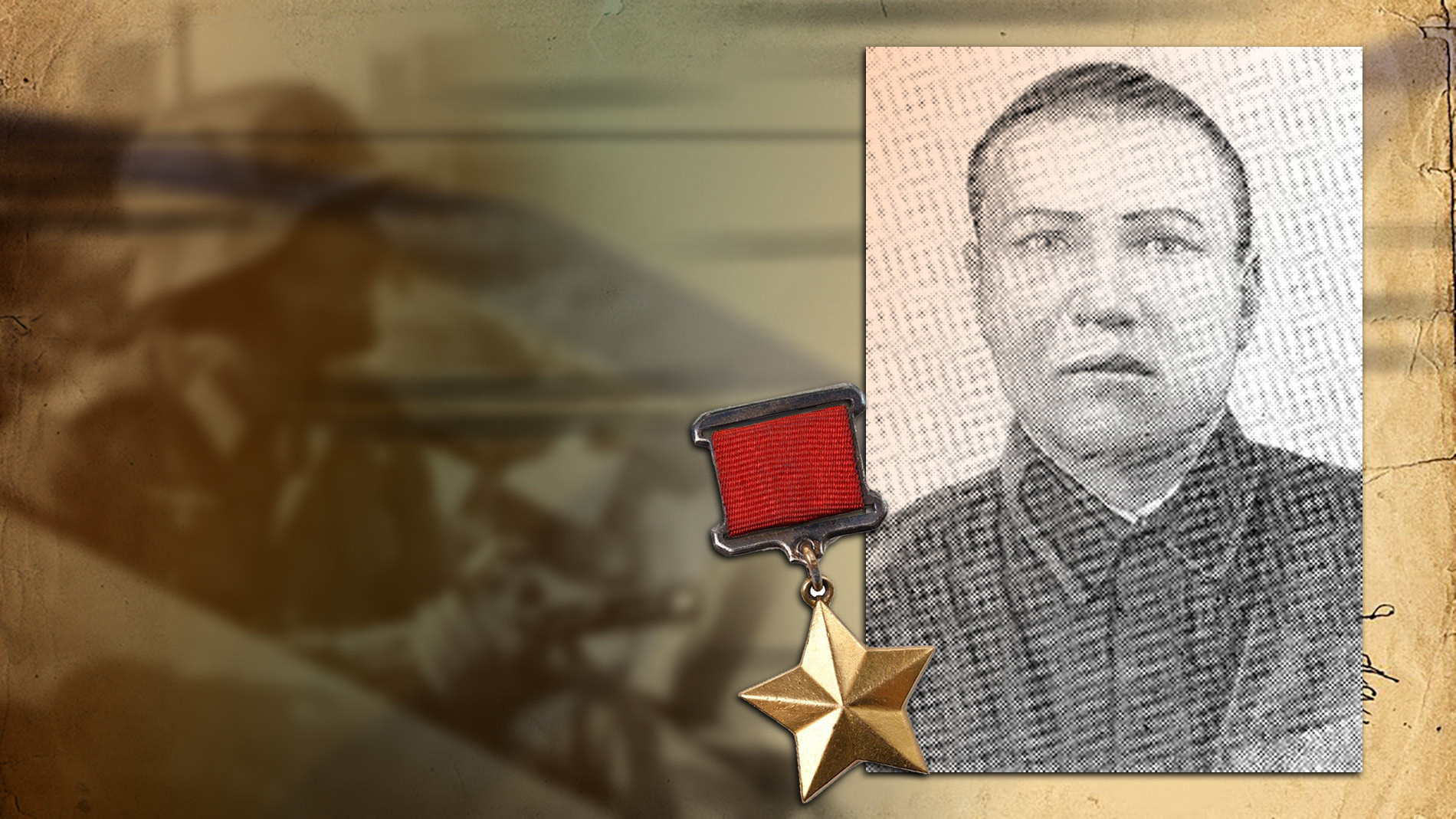

С топором против 50 немцев

Из-за ранения, полученного в первые дни войны, Дмитрий Овчаренко служил ездовым на складе боеприпасов. 13 июля 1941 года ехавший на повозке Овчаренко был пленён группой немцев численностью несколько десятков человек (в наградных документах на Овчаренко указана цифра 50) возле села Песец.

Обезоружив ездового, немцы сразу же начали допрос. Однако стоявший рядом с повозкой красноармеец неожиданно для немцев выхватил из неё топор, зарубил офицера и бросил несколько гранат в остальных.

Не ожидавшие сопротивления немцы бросились врассыпную, причём Овчаренко ещё успел догнать и зарубить второго офицера, после чего с их документами и своей повозкой вернулся в часть.

За свой подвиг рядовой Овчаренко был награждён звездой Героя Советского Союза. В январе 1945 года погиб в Венгрии.

Трое кавалеристов врукопашную против автоколонны

18 октября 1944 года старший сержант Василий Огурцов с двумя другими бойцами находился в разведывательном дозоре. На дороге они обнаружили двигавшуюся автоколонну из 30 машин, сопровождавшую три самоходные артиллерийские установки (САУ).

Вооружённые автоматами кавалеристы атаковали колонну. Большая часть немцев, не зная численности советских солдат, бежала с поля боя.

Экипажи самоходок вступили в перестрелку. Огурцов с бойцами сумели забросать гранатами две САУ и вывести их из строя. С экипажами САУ они схватились в жестокой рукопашной схватке.

Сначала Огурцов орудовал прикладом автомата, пока тот не сломался. Тогда он стал биться сапёрной лопаткой, а одному из противников, как отдельно отмечено в наградном листе, перегрыз горло зубами.

На подмогу колонне приехал немецкий танк, однако Огурцову удалось забросать его гранатами, укрывшись за одной из САУ. Экипаж подбитого танка также был уничтожен.

В представлении к званию Героя Советского Союза указано, что Огурцов лично уничтожил 8 солдат противника и подбил танк. А трофеями трёх кавалеристов стали 30 автомобилей, перевозивших продовольствие и боеприпасы, а также три САУ и подбитый танк.

К сожалению, сам Огурцов до награждения так и не дожил. 25 декабря 1944 года он погиб на станции Кечкед под Будапештом в очередной рукопашной схватке. Звезду Героя он получил уже посмертно.

Константин Недорубов — казак, ветеран Первой мировой и Гражданской войн. Успел повоевать и за белых, и за красных. В 30-е годы несколько лет отсидел по закону «о трёх колосках», но был отпущен досрочно. Участник знаменитой Кущёвской атаки — одной из немногих кавалерийских атак Второй мировой войны.

Кущёвская атака произошла 2 августа 1942 года. Сражение было весьма ожесточённым, станица Кущёвская три раза переходила из рук в руки, но после подхода подкреплений всё же осталась за немцами. Тем не менее казакам удалось нанести противнику немалый урон. 53-летний Недорубов на пару с сыном уничтожил 70 немецких солдат.

За этот бой Недорубов был награждён звездой Героя Советского Союза. Он оставался в строю до декабря 1943 года. После тяжёлого ранения казак был демобилизован. Скончался в 1978 году в возрасте 89 лет.

Захват танка без оружия

Красноармеец Иван Середа вошёл в историю благодаря тому, что захватил танк практически голыми руками. Его имя активно использовалось в пропаганде для поднятия духа, особенно в первый период войны, из-за чего ходили слухи, что он выдуманный персонаж.

Однако Середа был самым настоящим героем и был награждён звездой Героя Советского Союза за свой подвиг в июле 1941 года.

В начале 1942 года он был тяжело ранен, но позднее вернулся в строй и прошёл всю войну. Он умер в 1950 году в возрасте 31 года.

Содержание:

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие четыре года страна отдавала все силы на Победу. Нелегко далась она. Кровью и потом, жизнями десятков миллионов наших сограждан был достигнут долгожданный результат – фашистская гадина была раздавлена Красной Армией в самом её логове – Берлине. Пожалуй не было в России такой семьи, которая не потеряла в этой войне хотя бы одного близкого человека.

В рамках одной статьи мы конечно не вспомним всех героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, но даже если мы вспомним нескольких из них, это будет наш небольшой, но всё-таки вклад в дело сохранения памяти о наших героических соплеменниках.

Кожедуб Иван Никитович

Самый результативный лётчик-ас авиации антигитлеровской коалиции. За время Великой Отечественной войны одержал 64 победы в воздушных боях.

Родился Кожедуб Иван Никитовичв простой крестьянской семье в Черниговской губернии. Ещё в юности увлёкся авиацией и посещал аэроклуб. Не удивительно, что после поступления в ряды Красной Армии, в 1940 году был направлен на соответствующее направление – окончил военную авиационную школу и служил инструктором.

В 1943 году Иван Кожедуб был направлен на фронт в звании старшего сержанта. Свой первый бой совершил на одномоторном истребителе ЛА-5. Бой был неудачный – вражеский «мессер» прошил самолёт пушечной очередью. В добавок ко всему, при посадке его самолёт по ошибки обстреляли наши зенитки. К счастью лётчик не пострадал, но самолёт восстановлению уже не подлежал.

Счет сбитым вражеским самолётам лётчик Кожедуб начал 6 июля 1943, в ходе Курской битвы. Во время боевого вылета он сбил немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-87. На следующий день сбил второй, а ещё через день сбил сразу два вражеских истребителя.

За время войны Кожедуб ни разу не был сбит – ему удавалось посадить даже сильно повреждённые машины. Всего он провёл 120 воздушных боёв, в которых уничтожил 63 немецких самолёта: бомбардировщики, истребители, штурмовики и, даже, один реактивный истребитель МЕ-262. Закончил войну в звании гвардии майора.

Иван Никитович не покинул военную авиацию и по окончанию Великой Отечественной войны. Он продолжил служить в качестве пилота истребителя, активно осваивая при этом новую технику – в 1948 году он управлял реактивным Миг-15.

Окончание большой войны не отменило малые (и не только малые) локальные конфликты, в которых активно участвовали наши военные. Не обошли стороной эти войны и Кожедуба. В 1951 – 1952 гг. он участвовал в войне в Корее. Истребительный корпус под его командованием уничтожил тогда 216 вражеских самолёта, потеряв при этом 27 истребителей.

Маршал Кожедуб скончался в 1991 году и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Александр Матросов

Если первые два ДЗОТа бронебойщикам из штурмовых групп удалось уничтожить относительно быстро, то третья огневая точка упрямо не поддавалась напору красноармейцев, поливая свинцовым дождём наступающих бойцов – расположение ДЗОТа позволяло ему обстреливать всю лощину перед деревней.

Александр Матросов был далеко не единственным, совершившим такой самоотверженный поступок в годы Великой Отечественной войны – аналогичные подвиги совершили более 400 человек.

Зайцев Василий Григорьевич

Снайпер-ас времён Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

Родился в 1915 году в крестьянской семье, в Оренбургской губернии. Отец, заядлый охотник, начал обучать его стрельбе с ранних лет – первое ружьё ему подарили в двенадцатилетнем возрасте.

Окончил семь классов, строительный техникум и бухгалтерские курсы. Война застала его в должности начальника финансовой части на Тихоокеанском флоте. С самого начала войны Зайцев отчаянно стремился на фронт – им было подано пять рапортов с просьбой направить его в действующую армию. В конце концов в 1942 году его просьбу удовлетворили – он был зачислен в 284-ю стрелковую дивизию, в составе которой, вместе с другими моряками, был направлен в Сталинград. Здесь его стрелковые навыки оказались как нельзя кстати.

Первых трёх немца он «снял» из обычной «трёхлинейки» с расстояния 800 метров. Он был быстро замечен. Его наградили медалью «За отвагу» и вручили снайперскую винтовку. К этому моменту на его счету было уже 32 фашиста.

Война не только убивает, но и крайне обостряет чувства и ускоряет реакцию. Живым подтверждением этому был снайпер Василий Зайцев. Необычайное хладнокровие и военная хитрость, подкреплённые выносливостью, великолепными зрением и слухом, позволили ему стать настоящим снайпером-асом.

Особенно примечательна история уничтожения снайпером Зайцевым немецкого «суперснайпера», присланного с миссией приструнить «распоясавшихся» советских стрелков. Штандартенфюрер СС и начальник школы снайперов имел и особое задание – уничтожение самого Зайцева. О статусе гостя говорила оптика на его винтовке – с десятикратным увеличением, в то время, как на стандартных немецких, да и советских, снайперских винтовках увеличение прицела было лишь в 3-х, 4-х кратное.

В ходе развернувшегося снайперского поединка немцу удалось обнаружить позиции двух советских снайперов – учеников Зайцева. У одного он разбил пулей прицел, а второго ранил. При этом раскрыл Зайцеву расположение своей позиции, чем и не преминул воспользоваться советский стрелок, «сняв» фашиста первым же метким выстрелом.

К сожалению Василий Григорьевич не смог долго выкашивать ряды оккупантов. В январе 1943 года в ходе боя он был тяжело ранен взрывом мины. В результате он ослеп. Только несколько сложнейших хирургических операций, проведённых профессором Филатовым, смогли вернуть ему зрение. Однако, о службе снайпером пришлось забыть.

До конца войны Василий Григорьевич оставался в строю – возглавлял снайперскую школу, был командиром миномётного взвода, а потом и роты. Всего за время войны он уничтожил 242 гитлеровца.

Василий Григорьевич не был самым результативным советским снайпером Великой Отечественной войны. Однако, его усилия по модернизации теории снайперского дела и обучению новых снайперов внесли неоценимый вклад в дело разгрома фашистских оккупантов.

В кратчайшие сроки ему удалось организовать обучение бойцов снайперскому делу, обеспечив фронт опытными снайперами, беспощадно выкашивающими ряды врагов. Им была разработана уникальная тактика снайперской войны, которая успешно применялась советскими бойцами во время Великой Отечественной войны. Более того – она успешно практикуется снайперами и в наше время.

Покрышкин Александр Иванович

Второй по результативности лётчик-ас среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции (первым был Кожедуб). За время Великой Отечественной войны он уничтожил 59 вражеских самолёта лично и 6 в группе, совершив 650 боевых вылетов.

Родился Александр Покрышкин в 1913 году в Томской губернии. Ещё в детстве страстно мечтал об авиации, благо – это было время её зарождения. Поэтому не удивительно, что когда в 1932 году он добровольцем вступил в Красную Армию, он добился направления на учёбу в лётную школу.

В 1934 году он был уже авиационным техником. Но неудержимое желание полёта не отпускало молодого техника, и он сделал всё, что бы реализовать свою мечту. В 1936 году он начал обучаться лётному мастерству в аэроклубе, а в 1938 году, втайне от начальства за пол месяца сдал годичную программу гражданского пилота, после чего добился направления на учёбу в военную авиационную школу.

Начало Великой Отечественной войны старший лейтенант Покрышкин встретил в должности заместителя командира эскадрильи. Первую победу в воздушном бою он одержал 26 июня. Уже к концу 1941 года он совершил около двухсот боевых вылетов, уничтожив три вражеских самолёта (два лично и один в группе) и множество наземных целей.

Дотошный Покрышкин не мог удовольствоваться лишь выполнением свои обязанностей лётчика истребителя и постоянно пытался усовершенствовать тактику воздушного боя, занося свои идеи, с детальным анализом боёв, в специальный блокнот. Им были разработаны такие тактические приёмы, как «скоростные качели» и «кубанская этажерка». За время боёв Покрышкин обучил целую плеяду военных лётчиков, многие из которых в дальнейшем стали настоящими асами военной авиации.

Марат Казей

11 мая 1944 года в белорусской деревне Хоромицкие было неспокойно. Цепи фашистских карателей окружили её и упорно продвигались вперёд, несмотря на отчаянное сопротивление последнего оставшегося в живых партизана. Это был молодой паренёк. Будучи раненым, он сумел пробиться на окраину деревни, где и принял последний бой. Несмотря на потери, фашисты почти не стреляли, рассчитывая захватить партизана в плен.

Тот отчаянно отстреливался, но патроны закончились. Тогда партизан не раздумывая достал гранату и подпустив гитлеровцев поближе выдернул чеку.

Так погиб Марат Казей – юный партизан, самый молодой человек в СССР, удостоенный звания Героя Советского Союза… посмертно. Ему было четырнадцать лет, когда он погиб.

Марат родился 10 октября 1929 года в маленькой белорусской деревне Станьково. С детства он отличался стойким и целеустремленным характером. Впрочем, эти качества достались ему видимо по наследству. Отцом Марата был коммунист и активист Иван Георгиевич Казей – человек имевший ярко выраженную гражданскую позицию и активно занимавшийся общественной жизнью.

Бывший балтийский моряк (отсюда и редкое для Белоруссии имя сына – отец служил на линкоре «Марат») успел поработать на МТС, был председателем гражданского суда. Как и многие другие политически активные люди не избежал жерновов репрессий – в 1935 году был арестован за вредительство и сгинул в лагерях.

Не менее активна была и мать Марата – Анна Александровна. За это и пострадала – дважды её арестовывали и обвиняли в троцкизме, но ей удалось избежать печальной участи мужа. Её отпустили.

После начала войны Анна Александровна активно подключилась к деятельности белорусского подполья – она прятала у себя и лечила партизан. В 1942 году она была схвачена и казнена гитлеровцами – её повесили. Зимой этого же года Марат ушёл со своей старшей сестрой Ариадной к партизанам – он вступил в отряд имени 25-летия Октября. Ему было двенадцать лет.

Вступив в партизанский отряд, Марат стал разведчиком, участвовал в боях, партизанских рейдах и диверсиях. Несмотря на свой юный возраст проявил мужество, стойкость и отвагу, которыми не могли похвастаться большинство взрослых. Был несколько раз ранен. При этом, будучи даже раненым поднимал других бойцов в атаку.

Был награждён боевыми орденами и медалями. И награждён не просто так – за настоящие Подвиги. Так, в 1943 году юный партизан практически спас свой отряд от истребления. Весной 1943 года немцам удалось загнать партизан в ловушку – отряд был окружён в районе деревни Румок. Все попытки вырваться из вражеского кольца окончились неудачей. И только Марату удалось чудом пробиться из вражеских клещей и привести на помощь другой партизанский отряд. Были спасены десятки людей. А через девять месяцев Марат снова отличился – добыл в бою ценный трофей – планы и карты немецкого командования.

В том же 1943 году у Марата случилось несчастье – в ходе очередного выхода отряда из окружения его старшая сестра Ариадна обморозила себе ноги. Их пришлось ампутировать. Было принято решение эвакуировать её в советский тыл. Марату, как несовершеннолетнему, было предложено эвакуироваться вместе с сестрой. Он категорически отказался.

А в мае 1944 года Марат, вместе с командиром партизанской бригады выехали на встречу со связным. Назад им вернуться было уже не суждено.

Маресьев Алексей Петрович

Военный лётчик, Герой Советского Союза.

Этот человек стал символом мужества и несгибаемой воли для многих поколений. И даже сейчас, после всевозможных манипуляций с нашей историей, трудно найти человека в России, которому было бы незнакомо это имя.

Алексей Маресьев родился в 1916 году в небольшом хуторе Веревкин Камышинского района Саратовской губернии. Окончив восемь классов школы и заводское училище, Алексей начал работать по специальности – токарем.

Однако, мечтал он совсем о другом – он грезил о небе. Несколько раз Алексей безрезультатно подавал документы в лётное училище, получая отказ за отказом. Причиной была тяжёлая болезнь перенесенная в детстве – малярия оставила после себя ревматизм. Но желание летать было сильнее всяких болезней, и он поступил на заочный рабфак Московского авиационного института, занимался в аэроклубе. Это пригодилось ему, когда в 1937 году его призвали на срочную службу в погранвойска – его направили в авиапогранотряд. Там он обслуживал стоящие на вооружении отряда самолёты. В 1939 году он добился направления в школу военных пилотов, окончив которую, получил звание младшего лейтенанта.

Изувеченный лётчик восемь суток полз по болотам и лесам на восток, ориентируясь по солнцу, пока на него не наткнулись местные жители. Оказать умирающему Маресьеву помощь своими силами они не смогли и лётчик был эвакуирован в Москву.

Московские хирурги сотворили чудо – Маресьев выжил, но в ходе тяжелейшей операции ему пришлось ампутировать ступни ног – заражение крови и, как следствие, гангрена не оставили другого выхода.

Но не таков был Алексей Маресьев, что бы сдаться… даже потеряв ноги. Будучи направленным в специализированный госпиталь для больных после ампутаций, он получил протезы. Протезы были тяжёлые и неудобные. Упрямо стиснув зубы и превозмогая пронизывающую, мучительную боль, накрывающую при каждом движении, Маресьев заново начал учиться ходить. Но этого ему было мало – он хотел совершить невероятное – начать летать с протезами. И он начал долгие изнуряющие тренировки.

И невероятное случилось – в начале 1943 года он прошёл медкомиссию, был направлен в лётную школу и в конце концов добился отправки на фронт. Командир истребительного авиационного полка сначала не поверил в возможность участия лётчика без ног в воздушных боях. Но не для того Маресьев прошёл все испытания, что бы наблюдать с земли, как его боевые товарищи бьются с врагом в небе. Он упорно шёл к своей цели и добился её – его допустили к боевым вылетам. В июле 1943 года он одержал свою первую воздушную победу после возвращения в лётный состав – уничтожил фашистский пикирующий бомбардировщик.

Всего за время войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов и уничтожил десять вражеских самолёта – три до ампутации ног и четыре после.

В марте 1945 года Маресьев по требованию командования был вынужден оставить боевую авиацию. Дело в том, что к этому времени его имя было широко известно в стране, и в случае его гибели враг мог использовать этот факт в пропагандистских целях.

Алексей Петрович прожил долгую и насыщенную жизнь. После войны занимал ряд ответственных постов, активно занимался общественной жизнью. При этом, в течение всей жизни он активно занимался различными видами спорта, поддерживая себя в отличной физической форме. Он умер 18 мая 2001 года в возрасте 85 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Гастелло Николай Францевич

Военный лётчик. Герой Советского Союза, посмертно.

Мало найдётся в нашей стране людей, не слышавших эту фамилию. Подвиг, совершённый лётчиком Гастелло стал символом мужества и беспощадной ненависти к оккупантам, которых необходимо победить любой ценой.. даже ценой своей собственной жизни.

Закончив училище Николай пошёл работать на завод слесарем. Будучи призванным по специальному набору в 1932 году в Красную Армию, он был направлен в авиационную школу.

По окончании школы служил пилотом тяжёлого бомбардировщика. До начала Великой отечественной войны успел поучаствовать в двух военных конфликтах – в боях на Халхин-Голе и в советско-финской войне.

Рано утром 26 июня 1941 года звено советских бомбардировщиков ДБ-3ф под командованием капитана Гастелло двинулось в сторону городка Молодечно (Белоруссия). Успешно совершив бомбометание по вражеским целям самолёт Гастелло развернулся в сторону своего аэродрома.

Так был совершён первый воздушный таран в Великой Отечественной войне. За совершённый подвиг лётчик был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Валя Котик

Пионер герой, партизан. Самый молодой Герой Советского Союза. Звание присвоено посмертно.

Валя Котик родился в начале 1930 года на Украине, в селе Хмелёвка Хмельницкой области. По воспоминаниям современников, с раннего детства мальчик проявлял не погодам стойкий и упрямый характер.

Войдя в контакт с советским подпольем Валентин принимал активное участие партизанском движении. Ему довелось быть и партизанским связным и непосредственно принимать участие в боевых операциях. В частности, он участвовал в подрыве шести фашистских эшелонов.

За героическую борьбу ещё при жизни он был награждён медалью «Партизан Великой Отечественной», а в июле 1958 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно.

Герои Великой Отечественной Войны (часть 1)

Введение

В данной небольшой статье содержится лишь капля информации о героях Великой Отечественной Войны. На самом же деле героев огромное количество и собрать всю информацию об этих людях и их подвигах — это титанический труд и он уже немного выходит за рамки нашего нашего проекта. Тем не менее, мы решили начать с 5 героев — о некоторых из них многие слышали, о других информации немного меньше и мало кто знает о них, особенно подрастающее поколение.

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута советским народом благодаря его неимоверному усилию, самоотдаче, смекалке и самопожертвованию. Особенно ярко это раскрывается в героях войны, которые совершили невероятные подвиги на поле боя и за ним. Этих великих людей должен знать каждый, кто благодарен своим отцам и дедам за возможность жить в мире и спокойствии.

Виктор Васильевич Талалихин

Геройским подвигом Виктор Васильевич отличился уже во время сражений в великой войне для нашего народа. Хотя за ним числится порядка шестидесяти боевых вылетов, главное сражение произошло шестого августа 1941 года в небе над Москвой. В составе небольшой авиагруппы Виктор на «И-16» вылетел для отражения воздушной атаки неприятеля на столицу СССР. На высоте нескольких километров он встретил немецкий бомбардировщик He-111. Талалихин произвел несколько пулеметных очередей по нему, но немецкий самолет умело увернулся от них. Затем Виктор Васильевич путем хитрого манёвра и очередных выстрелов из пулемета поразил один из двигателей бомбардировщика, но и это не помогло остановить «немца». К огорчению русского пилота, после неудачных попыток остановить бомбардировщик, боевых патронов не осталось, и Талалихин принимает решение идти на таран. За этот таран он был удостоен ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Иван Никитович Кожедуб

Иван Никитович принял непосредственное участие в Великой Отечественной войне. На его счёте числится больше ста воздушных боев, во время которых он сбил 62 самолета. Из большого количества боевых вылетов можно выделить два главных — сражение с истребителем Ме-262, имеющий реактивный двигатель, и нападение на группу бомбардировщиков FW-190.

Сражение с реактивным истребителем Me-262 произошел в середине февраля сорок пятого года. В этот день Иван Никитович вместе со свои напарником Дмитрием Татаренко на самолетах Ла-7 вылетели на охоту. После недолгих поисков они наткнулись на низколетящий самолет. Он летел вдоль реки со стороны Франкфупта-на-Одере. Приблизившись поближе, летчики обнаружили, что это самолет нового поколения Me-262. Но это не отбило желание летчиков напасть на вражеский самолет. Тогда Кожедуб принял решения атаковать на встречном курсе, так как это была единственная возможность уничтожить противника. Во время нападения ведомый раньше положенного срока произвел короткую очередь из пулемета, что могло спутать все карты. Но к удивлению Ивана Никитовича, такая выходка Дмитрия Татаренко сказалась положительно. Немецкий летчик развернулся так, что в итоге попался на прицел Кожедубу. Ему оставалось нажать на курок и уничтожить противника. Что он и сделал.

За время войны Кожедуб дважды был признан Героем Советского Союза и был возведен до чина маршала советской авиации.

Дмитрий Романович Овчаренко

Все произошло в середине лета 1941 года в районе поселка Песца. Овчаренко выполнял распоряжение начальства о доставке боеприпасов и продовольствия войсковому подразделению, находящегося в нескольких километрах от поселка. Навстречу ему попались два грузовика с пятьюдесятью немецкими солдатами и тремя офицерами. Они его окружили, отняли винтовку и стали допрашивать. Но советский солдат не растерялся и, взяв лежащий рядом с ним топор, отрубил голову одному из офицеров. Пока немцы были обескуражены, взял три гранаты у мёртвого офицера и бросил их в сторону немецких машин. Эти броски были крайне успешными: 21 солдат были сражены наповал, а оставшихся Овчаренко добил топором, в том числе и второго офицера, пытавшегося сбежать. Третьему офицеру всё-таки удалось скрыться. Но и тут советский солдат не растерялся. Он собрал все документы, карты, записи и автоматы и отвез их в генштаб, при этом привезя боеприпасы и продовольствие в точно установленный срок. Поначалу ему не поверили, что он в одиночку справился с целым взводом противника, но после детального изучения места боя все сомнения развеялись.

Благодаря геройскому поступку солдата Овчаренко признали Героем Советского Союза, а также он получил один из самых значимых орденов — орден Ленина вместе с медалью «Золотая Звезда». Он не дожил до победы всего три месяца. Ранение, полученное в сражениях за Венгрию в январе, стало для бойца смертельным. На тот момент он был пулеметчиком 389 стрелкового полка. В историю вошел, как солдат с топором.

Зоя Анатольевна Космодемьянская

Упоминания о Зое связаны в первую очередь с именем «Таня», под которым она и вошла в историю. Она также является Героем Советского Союза. Её отличительная черта — первая женщина, которая получила это почётное звание посмертно.

Алексей Тихонович Севастьянов

Звание же героя Советского Союза он получил посмертно. Самые важные вылеты для Алексея Тихоновича были бои в небе над Ленинградской областью. Так, четвёртого ноября сорок первого года Севастьянов на свое самолете ИЛ-153 патрулировал небо над Северной столицей. И как раз во время его дежурства немцы совершили налет. Артиллерия не справилась с натиском и Алексею Тихоновичу пришлось вступить в бой. Немецкому самолёту He-111 долго удавалось не подпускать к себе советский истребитель. После двух неуспешных атак Севастьянов предпринял третью попытку, но когда настало время нажать на курок и короткой очередью уничтожить врага, советский летчик обнаружил отсутствие боеприпасов. Недолго думая, он решает идти на таран. Советский самолет своим винтом пробил хвостовое оперение вражеского бомбардировщика. Для Севастьянова этот манёвр сложился удачно, а вот для немцев все закончилось пленом.

Второй значимый вылет и последний для героя стал воздушный бой в небе над Ладогой. Алексей Тихонович погиб в неравной схватке с противником 23 апреля 1942 года.

Вывод

Предлагаем Вам интересный материал на тему Великой Отечественной Войны — Детские песни на 9 мая.

One thought on “ Герои Великой Отечественной Войны (часть 1) ”

крутой сайт мне нравится из за того что можно узнать о тех героев,о которых даже не знал