История становления и принятия православия на Руси

Крещение на Руси — словосочетание, под которым современная историческая наука подразумевает введение на территории отечества христианского учения в качестве государственной религии. Это знаменательное событие состоялось в конце X столетия под началом великого князя Владимира.

Исторические источники дают противоречивые сведения на счет точной даты принятия христианства с разницей в два-три года. Традиционно событие относят к 988 г. и считают его началом становления Русской Церкви.

Появление христианства на Руси

Некоторые исследователи истории утверждают, что христианская религия проникла на территорию Руси задолго до крещения. По их словам есть неоспоримые доказательства пришествия религии еще при киевском князе Аскольде. Константинопольский патриарх послал архиепископа, чтобы создать здесь церковную структуру, но полноценному утверждению христианства в нашем древнем отечестве помешали напряженные столкновения между приверженцами Спасителя и язычниками.

Читайте о святом князе Владимире:

Ориентацию Киева на восточно-христианский мир определили связи с великолепным и мудро управляемым Константинополем, а также сотрудничество со славянскими племенами Центральной Европы и Балканского полуострова. Русские князья имели большой выбор в перечне религий, а те государства, которые прославляли именно свою церковь, устремляли взор на богатства отечественных земель.

Обстоятельства и даты этого события остаются скрытыми. Самая популярная версия рассказывает о её официальном визите в Константинополь, где княгиня познакомилась с ритуалами восточно-христианской Церкви и приняла решение утвердиться в вере. При крещении великая княгиня получила греческое имя Елена. Она добивалась равноправия между Византией и Русью.

Становление Церкви на Руси

Наше славянское государство обладало своеобразным колоритом, поэтому Христова вера на отечественной земле обрела особенную характеристику. Свет русского православия, преломившись через призму народного достояния, стал значительным явлением всего христианского учения. Специфика выработалась в процессе созревания государства и культурного роста национальной мысли. Святая Русь со временем приобрела славу центра восточно-христианского направления Вселенской Церкви.

Языческая жизнь русских славян основывалась на матери-природе. Крестьяне полностью зависели от обрабатываемой земли и бушующих стихий. Отказ от язычества для народа означал то, что существование прежних идолов ставилось под колоссальное сомнение. Однако языческая вера была довольно примитивной по структуре и не сумела просочиться до самых недр отечественного сознания. Поэтому замена Перуна на пророка Илию прошла безболезненно, но не до конца осознано. В народе осталось большое количество поверий и суеверий, в том числе и внутрицерковных.

На Руси более обращали внимание на пышность ритуалов, чем на истинную суть христианства. К положительным аспектам язычества относят то, что оно взрастило в душах славян чувство близости Господа, присутствующего всюду и во всем. В основу национальной святости легло лишенное страсти и эмоциональных порывов знание о сошествии Христа.

Киевский народ отличался воинственностью и непомерной жестокостью к врагам, но приняв православие, он привнес в традиции этические аспекты Евангелия. В отличие от западных государств, которые считали Иисуса вождем праведной армии, Русь приняла Спасителя как «Милостивца».

Однако христианская нравственность не воцарилась в народном сознании полноценно, языческие обычаи все еще существовали и действовали, порождая проблематику двоеверия. Этот аспект русской истории остается в умах народа и по настоящий день.

Интересно! Первыми духовными героями и великомучениками войны жестокого идолопоклонства и преисполненного любви и милосердия христианства на Руси стали сыновья Владимира — Борис и Глеб.

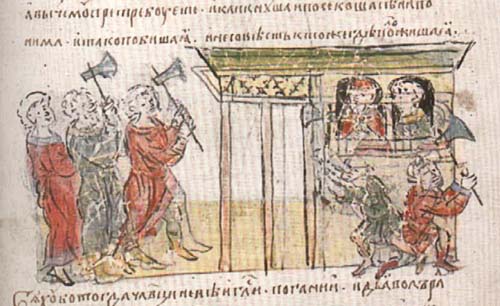

Борьба за наследство князя Владимира породила родственную ненависть. Святополк решил насильственным образом устранить своих братьев-конкурентов. Борис отказался отвечать на агрессию агрессией, что спровоцировало уход от этого князя его дружины, посчитавшей проявление любви слабостью. Слуги плакали над телом и восхваляли имя Христа, а вскоре убийцы добрались и до юного Глеба.

Распространение знания о религии

Киевский престол перешел во владение Ярослава Мудрого, тоже являвшегося сыном Владимира. Новый князь стремился просвещать русский народ и укреплять христианскую веру. Ярослав обладал большим авторитетом на родине и в европейских государствах, он желал поднять статус Руси до уровня блестящей Византии.

Просветительская миссия была чрезвычайно важна для молодой культуры русского народа. Зная о том, что страна может нравственно замкнуться и одичать, если будет продолжать держаться удаленно от духовных центров, Ярослав Мудрый налаживал отношения с государствами, имеющими богатый опыт религиозности.

Религиозная культура на Руси

Вскоре после крещения создается структура церковных митрополий, во главе которых стоял архиерей, присланный из Константинополя. В самых крупных городах Руси организовали епископии.

В течение целого столетия духовная жизнь Руси находилась под начальством греческих митрополий. Этот факт играл положительную роль, потому что исключал конкуренцию между церковными структурами внутри государства. Однако в 1051 г. Ярослав сделал митрополитом знаменитого русского мыслителя и писателя Иллариона. Этот выдающийся пастырь в своих очерках отмечал религиозный подъем в сердце населения.

В традиционных летописях виднелось стремление осознать происходящее через обращение к прошлым событиям. Авторы этих памятников литературы прославляли не только великих подвижников, но и интересовались биографиями языческих князей.

Летописи основывались на исторической документации, устных преданиях и национальном фольклоре. Авторы использовали прямую речь, а также пословицы и своеобразные поговорки. В XII столетии монах по имени Нестор собрал все летописи в одно целое и озаглавил его «Повестью временных лет». Эта книга является главным источником нахождения информации по истории Древней Руси.

В быстро распространяющихся монастырских комплексах наблюдался прирост ученых, архитекторов, писателей и иконописцев. Из Византии приезжали профессионалы своего дела и делились знанием с русским народом. Отечественные мастера вскоре самостоятельно строили храмы, украшали стены, изумляя своих константинопольских учителей.

Ярослав, решив возвеличить столицу, построил в Киеве великолепный храм в честь святой Софии и Золотые ворота. Эти произведения искусства создавались русскими мастерами, переосмыслившими византийскую традицию на собственный манер.

На заметку! Первое празднование Крещения на Руси состоялось в 1888 г. Мероприятия, идея которых принадлежала К. Победоносцеву, проходили в Киеве. Перед торжествами заложили основание Владимирского собора.

Читайте о храмах в честь святого князя Владимира:

Принятие христианства на Руси — важнейший шаг, коренным образом изменивший внутренний уклад и нравственную сторону жизни нашего отечества. Церковное видение позволило народу сплотиться вокруг единого Бога и получить знание о Его могуществе. Мудрые правители видели в крещении возможность улучшить положение государства, научиться создавать красивейшие храмы и иконы.

Крещение Руси

Крещение Руси. Принятие христианства в качестве государственной религии в конце X в. киевским князем Владимиром Святославичем. Традиционная дата события – 988 год.

Рядом авторов термин понимается также и как процесс распространения христианства на Руси в XI—XII веках. При широком понимании термина главными этапами крещения Руси можно считать:

1) т.н. первое (Фотиевое или Аскольдовое) крещение в 860-е гг., которое принято связывать с именами киевских князей Аскольда и Дира; оно сопровождалось созданием на Руси епископии (или архиепископии), впоследствии погибшей;

2) личное крещение киевской княгини Ольги в Константинополе в 946 г. или 957 г.;

3) крещение Руси Владимиром;

4) активное церковное строительство и меры по организационному оформлению Церкви, расширению епархиальной и приходской структур, предпринимавшиеся при киевском кн. Ярославе Владимировиче Мудром и при его преемниках.

Предпосылки и причины

По совокупности данных исторических источников крещение Руси предстает как целенаправленный выбор кн. Владимира, обусловленный его личными религиозными исканиями и комплексом внутри- и внешнеполитических причин (неудовлетворённость языческими культами в качестве национально-консолидирующего фактора, необходимость вступления Древнерусского государства в число мировых держав и др.).

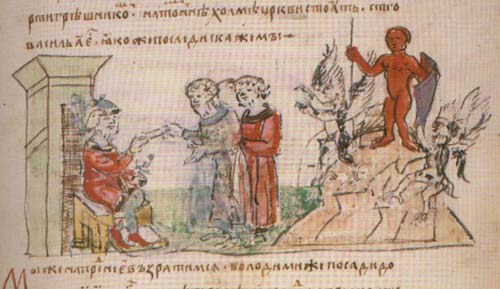

По свидетельству древнерусской традиции, Владимир и его дружина в конце 980-х гг. приняли решение о смене веры после длительного обсуждения и переговоров со странами, принадлежащими к разным вероисповеданиям. В летописи сохранилось сказание об «испытании вер» кн. Владимиром. Оно повествует о посольствах в Киев от мусульман из Волжской Булгарии, с латинского Запада, от иудаизированных хазар и из Византии, убеждавших князя принять их веру. Владимир отправил собственные посольства «в болгары», «в немцы», «в греки», чтобы «испытать их службу». После возвращения посольств он остановил свой выбор на христианстве византийского обряда, поразившего послов красотой богослужения.

Решение принять христианство в его восточном, православном варианте из Константинополя было связано не только с этим, но и с желанием сохранить важные связи, установившиеся с Византией в предшествующие годы. Не меньшее значение имел престиж Византийской империи, находившейся в то время в зените могущества.

Крещение Владимира и дружины

В отношении обстоятельств и времени крещения кн. Владимира в древнерусских источниках нет единства. Согласно «Корсунской легенде» – преданию, которое с рубежа XI–XII вв. вошло в древнерусское летописание, а затем и в Житие св. Владимира, князь принял крещение в захваченном им г. Корсунь, центре византийских владений в Крыму, в 988 г. (однако фактически взятие Корсуни произошло, вероятнее всего, в 989 г.); там же состоялось бракосочетание Владимира с сестрой византийских императоров Василия II Болгаробойцы и Константина VIII Анной. Существует и другая традиция, зафиксированная также уже в XI в., которая приурочивает крещение Владимира к Киеву и ко времени за два года до взятия Корсуни.

Крещение русских городов и учреждение церковной организации на Руси

За крещением князя и его дружины последовало организованное государственной властью массовое крещение жителей крупнейших городов, прежде всего Киева и Новгорода. На первые годы после крещения (не позднее 997 г.) приходится учреждение в Древнерусском государстве митрополии с центром в Киеве, подчинённой Константинопольскому патриархату. Одновременно с митрополией в ней было учреждено не менее трех епархий: в Новгороде, в Белгороде Киевском, а также, вероятно, в Полоцке и/или Чернигове. Первыми епископами были греки. В соответствии с церковной традицией (закрепившейся не ранее XVI в.) первым митрополитом Киевским принято считать свт. Михаила, однако, византийские источники дают основания предполагать, что первым митрополитом был Феофилакт, переведённый на Русь из Севастийской митрополии (северо-восток Малой Азии).

С 990-х гг. на Руси разворачивается деревянное храмостроительство. Согласно «Похвале князю Владимиру» (1040-е гг.), написанной будущим митрополитом Иларионом, при Владимире возникли и первые монастыри. В 995–996 гг. в Киеве была освящена первая каменная Десятинная церковь, вероятно служившая княжеским дворцовым собором. С освящением этой церкви древнерусские источники связывают меры государственно власти по материальному обеспечению церковной организации: на её нужды должна была отчисляться десятая часть от совокупных княжеских доходов – десятина, которая собиралась при Десятинном храме. Следствием крещения Руси в законодательной области стало разделение по византийскому образцу княжеской и церковной (митрополичьей, епископской) юрисдикций, которое древнерусская. традиция также относит ко времени правления. Владимира Святославича. В сфере церковного права оказались брачно-семейные отношения, преступления против нравственности, суд над клириками и членами их семей и т. д. Все эти установления нашли отражение в княжеских уставах X-XII вв. Важнейшей задачей стало обеспечение соборных и приходских храмов русскими священнослужителями (для чего детей знати насильственно отбирали «на учение книжное»), а также богослужебными книгами.

Христианство в XI-XII вв.

Основные направления христианизации государства и общества, обозначившиеся в ходе крещения Руси, были продолжены в XI-XII вв. Епархиальная структура сделалась более дробной, число епархий возросло до двенадцати. О развитии в этот период приходской системы трудно судить из-за отсутствия данных; вероятно, оно следовало за развитием государственно-административной. структуры, т. к. приходской храм находился обычно в административном центре (погосте). Совершенствовалось церковно-государственное взаимодействие в области суда. Возраставшие потребности в богослужебных книгах обеспечивались скрипториями, действовавшими при крупных монастырях и, вероятно, при епископских кафедрах. Всё это имело следствием и более активную христианизацию сельского населения. Последние сведения о языческих выступлениях в крупных городах (Новгород, Ростов, Ярославль) относятся к 1070-м гг. С этого времени язычество как общественный фактор более не прослеживается.

Значение крещения Руси

Принятие христианства имело значительные политические последствия. Оно способствовало усилению международного престижа Руси, дальнейшему укреплению и расширению уже традиционных связей с Византией, расширению контактов с южнославянским миром и странами Запада.

Крещение Руси было важно и для социальной жизни древнерусского общества. Важнейший постулат христианства исходил из принципа божественной природы верховной власти. Постулат православия о «симфонии властей» превращал церковь в сильную опору власти, давая возможность духовного объединения всего государства и освящения всей системы общественных отношений. Принятие христианства способствовало быстрому укреплению государственных институтов.

Крещение Руси вело к национальной консолидации и к развитию культуры. Оно содействовало развитию зодчества и живописи в средневековых её формах, проникновению византийской культуры как наследницы античной традиции. Особенно важным было распространение кириллической письменности и книжной традиции: именно после крещения Руси возникли первые памятники древнерусской письменной культуры.

Литература

Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв. СПб., 1913.

Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII в. Принятие христианства. М., 1988.

Фроянов И.Я. Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М., 2012.

Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989.

Читайте также:

Татьяна Черникова. Расцвет Древнерусского государства при Владимире I и Ярославе Мудром в конце Х – середине XI вв. Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе (середина XI- начало XII вв.)

Рождение цивилизации,

или Крещение Руси как поворотный момент нашей истории

О крещении Руси и о том, как выбор веры сказался на князе Владимире, его окружении и всей стране, мы беседуем с заведующим кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессором Алексеем Светозарским.

Князь, который стал человеком

— Алексей Константинович, давайте начнем с личности самого князя Владимира. Насколько совпадают легенда и исторический персонаж?

|

| Став киевским князем, Владимир ставит кумиры за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, а также Даждьбога, Стрибога, Мокош и других, которым начали совершать жертвоприношения, в том числе человеческие. |

— А это смотря что понимать под легендой. Если говорить о народных легендах, где князь Владимир, например, борется с монголо-татарами (которые пришли на Русь только в 1223 году, спустя 208 лет после его смерти), высылая против них Илью Муромца, — то здесь все понятно. То есть образ его настолько сильно впечатался в народное сознание, что его наделяли фантастическими чертами, проецировали на другие исторические эпохи. Неслучайно его называли «Красно Солнышко» — ни один другой русский правитель не удостоился такого эпитета.

|

| Брошенный жребий пал на сына знатного варяга, пришедшего на Русь из Византии и принявшего христианство. Варяг отказался отдать своего сына, тогда по приказу Владимира его и всю семью убили. |

Тем не менее, князь Владимир смог. И этим он отличается от многих европейских правителей, которые принимали христианство из соображений выгоды, практичности и прогрессивности. Для него это был вопрос нравственного выбора, что видно из всей его дальнейшей жизни.

— А оказало ли принятие новой веры какое-то влияние на жизнь простого народа? Или люди надевали нательный крест, но продолжали жить так же, как и раньше?

|

| Первоначальной мечтой Владимира было установление крепкой языческой веры, способной объединить все племена восточных славян, однако со временем он отказался от этой идеи и начал искать другую религию для своей страны. Известен эпизод приезда в Киев послов от Римского Папы, от мусульман, а также от иудеев-хазар. Выслушав их, князь отказался от их предложений. |

— Разумеется, в массе своей народ не понимал всю глубину христианского вероучения, но принимал его в простоте сердца, по доверию. Это вообще очень характерная деталь для патриархальных обществ: «Так сделали старшие, и мы этому будем подражать». Например, «Повесть временных лет» так передает эту позицию: если бы князь, и бояре, и дружина не оценили бы положительно этой веры, не сочли бы ее своей, то они не имели бы основания креститься.

— То есть «князь плохого не посоветует»?

|

| Среди гостей был и присланный из Византии философ, проповедоваший князю Православие. По словам летописи, Владимир сразу проявил к нему особый интерес, потому как именно эта вера «запала ему в сердце», однако окончательное решение он все равно принял не сразу, а до времени отпустил философа «с честию великою». Впереди было крещение самого князя, совершившее настоящий переворот в его душе и, если верить летописцам, ничего не оставившее от былого язычника-душегуба. |

— Именно! Что же касается того, как христианство повлияло на внешние формы народной жизни, то семена христианства, брошенные князем Владимиром, быстро победили те институты, которые с христианством были совершенно несовместимы. Это прежде всего многоженство. Кроме того, изменилось отношение к зависимым людям: холопам, закупам, крепостным и так далее (в древнерусской жизни существовали разные формы зависимости). В подобных людях начали видеть своих собратьев во Христе, таких же грешников, каким является и сам господин, исповедующий христианскую веру. Далее, очень быстро ушли в прошлое те элементы народной жизни, которые были явно чужды христианству, в частности умыкание жен, которых воровали во время игрищ меж селами. Что же касается «бытового» язычества, то оно ушло в дома и в каких-то формах существует и доселе. Причем мы в этом отношении не уникальны — в Европе происходило то же самое.

— Часто приходится слышать, что князь Владимир крестил Русь насильственно, а значит, нельзя говорить, будто Православие — это свободный выбор русского народа. Что об этом говорит историческая наука?

Тут есть интересный момент — в этой летописи упоминается новгородская церковь Преображения Господня, вокруг которой сложился христианский приход. То есть получается, что еще до массового крещения новгородцев в городе уже были христиане, были православные храмы. Так что если вообще доверять Иоакимовской летописи, то приходится признать, что проповедь Православия не явилась для Новгорода чем-то совершенно новым, поскольку там уже была почва для принятия новой веры.

|

| Памятник Св. Владимиру. Купеческий сад. Фототипия Шерер, Набгольц и Ко. Москва. Отсканировано с открытки из серии «Открытое письмо. Всемирный почтовый союз. Россия», 1906 г. |

— Можно ли сказать, что в целом восточные славяне довольно легко расстались с язычеством?

— Да, и здесь мы видим разницу при сравнении с некоторыми соседними народами — к примеру, с болгарами, поляками (в Польше в 1031–1037 годах мощное антихристианское восстание охватило всю страну), полабскими и поморскими славянами. Тому есть несколько причин. Начну с того, что славянское язычество было, если можно так выразиться, неконкурентоспособно. Типологически оно, как мне кажется, было близко к скандинавскому, но находилось только в начале своего становления — не было ни священных книг, ни оформившегося культа… Конечно, в последнее время в массовой печати всплывают «сенсации» — якобы найдены древние славянские «ведические» книги. Но любой историк-профессионал без труда распознает здесь подделку. Причем чаще всего такие фальшивки — плод целенаправленной деятельности современных неоязыческих сект.

А вторая причина, по которой наши предки легко приняли Крещение, — это то, что была подготовлена почва. За сто с лишним лет до князя Владимира, в IX веке, уже состоялось так называемое первое Крещение Руси. То есть к концу X века на Руси уже жили христиане, уже были церкви, христианское вероучение не воспринималось как что-то абсолютно новое и чуждое. Особенно если говорить о южнорусских землях. Так что в целом русские люди крестились охотно. Не было ни массовых выступлений, ни какой-то подпольной борьбы.

Известны, правда, несколько случаев, получивших позже название «бунт волхвов» (в 1024 году в Суздале, на рубеже 60–70 годов XI века в Новгороде и на Ярославщине), но это вовсе не были народные волнения. И в Суздале, и в Новгороде волхвы просто устраивали «охоту на ведьм» по своему языческому обычаю, что являлось душегубством по христианскому закону. Согласно летописям, волхвы искренне не понимали, в чем провинились, и надеялись на защиту князя. Были, однако, и случаи, когда язычники изгоняли епископов (например, в Ростове Великом, откуда были изгнаны два первых епископа, а третий, святитель Леонтий, убит). Есть, впрочем, предположение, что северо-восточные земли были оплотом не только язычества, но и христианских уже ересей — прежде всего богомильства, которое повлияло на позднее славяно-финское язычество северо-востока. Вновь замечу, что все эти случаи были, что называется, «точечными», а не массовыми.

Еще одна причина, почему христианство на Руси не встретило активного сопротивления, состоит в том, что богослужение велось на понятном народу языке — в отличие от латинского обряда в Польше и Поморье.

Тем не менее, нельзя сказать, что с появлением христианства язычество безвозвратно ушло. Пресловутая «народная культура», существовавшая на протяжении многих веков параллельно с христианством, впитала в себя множество языческих элементов. Даже в наше время эти языческие элементы порой проявляются.

Евангельский эксперимент князя Владимира

— Как, по-Вашему, повлияло Православие на государственно-политическую практику Киевской Руси?

— «Повлияло» — это не то слово. Православие, на мой взгляд, фактически сформировало русскую государственность. Принятие византийской традиции предопределило все последующее развитие — и политики, и экономики, и тем более культуры.

— Известный историк первой половины прошлого века Антон Карташев, говоря о пирах князя Владимира, куда тот начал приглашать простонародье, утверждал, что князя подвигло на это прочтение Евангелия — тот решил обустроить социальную жизнь своего княжества по евангельской мерке. Согласны ли Вы с таким мнением?

— Тут не все так просто. Изначально такие пиры были проявлением языческой стихии — другое дело, что князь Владимир эту стихию в какой-то степени воцерковил. Ведь что такое пир? Это неформальное общение князя со своими дружинниками, то есть с крупными государственными сановниками, говоря сегодняшним языком. Благодаря пирам решалось множество важных вопросов, преодолевались какие-то разногласия, конфликты. То есть они были важным элементом в системе управления, существовавшим и до Крещения Руси.

Кроме того, в дополнение к пирам с дружиной, князь Владимир учредил и пиры с духовенством, и пиры для нищих, увечных. Такие пиры, помимо всего прочего, еще и демонстрировали отношение князя как к священникам и монахам, так и к бездомным, увечным, беспомощным людям, то есть обозначали некие приоритеты в государственной политике. Подчеркну, что кроме собственно пиров для нищей братии, по Киеву на телегах развозили пропитание для нуждающихся — как мы бы сейчас сказали, гуманитарную помощь. Скорее всего, князь Владимир действительно делал это из христианских соображений.

|

| Подол. Общий вид. Фототипия Шерер, Набгольц и Ко. Москва. Отсканировано с открытки из серии «Открытое письмо. Всемирный почтовый союз. Россия», 1906 г. |

— Насколько успешным оказался этот его социально-христианский эксперимент?

— Раз уж мы упомянули Антона Владимировича Карташева, то скажу, что он, как и его учитель академик Евгений Евстигнеевич Голубинский, сами утверждали, что социальная помощь, социальная работа не приняли в домонгольской Руси каких-либо стабильных форм. Они подчеркивали, что Древняя Русь знала лишь так называемую «поручную милостыню», когда из рук в руки, частным образом, передавалась некая сумма, чтобы нуждающийся человек мог поддержать свою жизнь. Но сам же Карташев себе и противоречит, приводя примеры социальной активности в домонгольский период. Совершенно очевидно, что к милостыне все не сводилось. Существовали так называемые церковные дома — мы сейчас в точности не знаем, что это такое, но, видимо, это были, если применить современные аналогии, своего рода социально-благотворительные центры. Есть предположения, что существовали больницы, богадельни, странноприимные дома…

Что же касается преемственности этой политики, то при Ярославе, сыне князя Владимира, помощь нуждающимся осуществлялась не в меньших масштабах.

Вообще, время правления князя Владимира не следует считать каким-то случайным историческим эпизодом, после которого все «вернулось на круги своя». Совершенно очевидно, что выбор веры стал поворотным моментом в жизни молодого государства и во многом определил его будущее.

[1] Впервые Иоакимовская летопись была опубликована в XVIII веке историком Василием Татищевым, приписывавшим ее новгородскому епископу Иоакиму. В дальнейшем споры о подлинности летописи вели самые видные российские историки. Так, Карамзин считал летопись «просто шуткой», в то время как Сергей Соловьев не сомневался в ее подлинности. Церковный историк Евгений Голубинский предположил, что речь может идти не о реальной летописи и не о «шутке», а о сборнике исторических легенд, популярных в XVII-XVIII веках. Знаменитые археологические раскопки академика Валентина Янина подтвердили ряд пунктов летописи, что привело ученого к выводу о том, что летопись — текст, составленный в XV веке и содержащий немало достоверной информации. — Ред.