Рассказ палочка из воспоминаний моего приятеля

© Оформление серии, составление. ОАО «Издательство «Детская литература», 2010

Мир шмелевского детства

В 70-х годах XIX столетия, когда Москва представляла собой неповторимый город, живущий по своеобразным законам, и управлялась своим «царьком», губернатором В. А. Долгоруковым, под самым ее сердцем, напротив Кремля, в Замоскворечье проходило детство большого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Он родился в доме, построенном его прадедом, неподалеку от Калужской заставы. Среда, в которой он рос, не отличалась образованностью. Отец Шмелева, московский подрядчик, не окончил курса в Мещанском училище, воспитанников которого, главным образом, нацеливали на каллиграфический почерк и умение обращаться со счетами. Даже слова «культура», по свидетельству самого Ивана Сергеевича, в мире его детства не существовало. Все, начиная с городского устройства, не носило следов элементарной цивилизации. На улицах едва мерцали фонари, заправленные маслом; если фонарщик забывал их зажечь, то прохожие вынуждены были довольствоваться естественным лунным светом. Нередко площадь перед губернаторским домом по ночам оглашалась страшным гулом – это ехали за город золотари, в огромных бочках везли нечистоты. Питьевая вода доставлялась в Москву из Мытищ и сохранялась в особых бассейнах, откуда каждое утро разносилась по домам.

Безопасность населения обеспечивали будочники с алебардами[1], не трогавшиеся обычно с места, когда раздавался крик о помощи, – они просто спали на дежурстве. По рассказам старых москвичей, если посреди ночи вдруг слышалось жалобное «грабят!», то люди из отворенных окон пугали невидимых врагов ответным «идем!», а то и действительно, вооружившись топорами и чем придется, выбегали спасать попавшего в беду.

Много было случаев гибели под колесами экипажей. Происходило это по недосмотру городских властей. Никто строго не надзирал за уличным движением. Извозчики, заполонившие столицу (крестьяне из близлежащих деревень), в борьбе за клиента устраивали беспорядок, неслись гурьбой к желанному седоку, стараясь перехватить его один у другого. Никаких дорожных правил они не признавали.

А домашний обиход? На двух магистральных улицах Замоскворечья разместились купеческие особнячки побогаче. Но в изобилии существовали и самые простенькие мещанские домики с небольшими садиками. Глухие ворота охранялись дворником, а в темное время суток и злыми псами. Заборы были утыканы гвоздями. Мелкие и крупные торговцы, из которых поначалу состояло купечество, в быту сохраняли привычки сельских жителей, так как не утратили окончательно связи с деревней, откуда все без исключения вели свои родословные.

А. Н. Островский ярко живописал в своих пьесах негативные черты стремительно пошедшего в гору купечества. Несомненно, отсутствие подлинной культуры и неожиданное денежное преимущество над бывшими хозяевами Москвы, дворянами, порой кружило голову разбогатевшим выходцам из народа. После ежегодных молебнов с водосвятием, перед началом очередного торгового сезона, солидные владельцы магазинов отправлялись кутить «до петухов» к цыганам или арфисткам, каждый сообразно со своими доходами. В трактире Бубнова славилось так называемое дно – подвальное помещение, не имевшее окон. Туда, как в берлогу, забирались купцы, чтобы предаваться беспробудному пьянству после заключения успешных коммерческих сделок. Если иностранец хотел завоевать купеческое доверие, ему приходилось осваивать науку пить и оставаться трезвым. Таким свойством обладал, к примеру, англичанин Конн, сделавший себе состояние на оборудовании европейскими машинами всех крупных московских фабрик.

Не достигнув дворянской образованности, купечество стремилось затмить дворянство внешними эффектами. В ресторанах заказывались самые изысканные блюда, оказывалось покровительство красавицам артисткам. В памяти москвичей еще остались чудачества вельмож Екатерининского времени, удивлявших роскошными празднествами в Нескучном саду. Но их капиталы вместе с их могуществом иссякли. Теперь в столице чудило купечество. Дворянство смотрело на своих соперников свысока и первое, в чем попрекало, – в необразованности.

По воспоминаниям известного коммерсанта и мемуариста И. А. Слонова, типичный представитель купеческой Москвы Заборов сам приезжал в свою башмачную лавку читать работникам Библию «для спасения души» и тут же разбивал головы мальчиков и даже приказчиков о железную лестницу. Постепенно из среды подобных самодуров выделились наши меценаты и благотворители: Морозовы, Третьяковы, Мамонтовы, Солдатенковы, Щукины, Найденовы, Бахрушины, Боткины. Правда, они были людьми уже иного поколения, с серьезным багажом знаний и, что важно, со стремлением оставить свой след в отечественной культуре.

В 1890-е годы за столом у представителей промышленного класса собирались художники и артисты, писатели и музыканты, обсуждали насущные вопросы русского искусства и литературы. Частная опера С. И. Мамонтова, благодаря тонкому художественному чутью ее организатора, открыла великое дарование Ф. И. Шаляпина и шедевры подлинно русской музыки – творения Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского. Стараниями Мамонтова московская публика впервые увидела и настоящее сценическое оформление, когда занавес и декорации писали М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. М. Васнецов и другие ныне признанные таланты, тогда открытые еще одним художественно чутким промышленником – П. М. Третьяковым.

Купечество не только поддерживало своими капиталами русскую культуру, но и само становилось ее частью. Его даровитости хватало и на то, чтобы выдвинуть из своих недр, из одного купеческого рода Алексеевых, такого городского голову (Николая Александровича Алексеева), который смог обустроить Москву, провести в дома воду, наладить канализацию, замостить, вычистить и осветить улицы, и на то, чтобы подарить России родоначальника целого направления в театральном искусстве – Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева).

Если говорить о меценатстве, о вкусе к литературе и искусству, то здесь купечество старалось дотянуться до дворянства и училось у него. А вот широкая благотворительная деятельность: строительство богаделен, больниц, домов для бедных и т. д., трата миллионных средств на народные нужды – представляла собой часть купеческой религиозной культуры (часто старообрядческой) и образования.

Типичным представителем купечества был отец Ивана Сергеевича Шмелева – Сергей Иванович. В изображении писателя он предстает человеком, который не находит времени на чтение книг. Взяв подряд на строительство трибун ко дню открытия памятника Пушкину в 1880 году, Сергей Иванович признается, что пока не успел прочесть сочинений великого поэта. Тем не менее у него заметна тяга к прекрасному, и в своих малых масштабах отец Шмелева занимается меценатством. Он поддерживает самоучку-архитектора, которому доверяет исполнить спешную работу – соорудить щиты с иллюминацией для украшения города к празднику. Больной туберкулезом художник только перед смертью обретает своего покровителя. Прежде ему приходилось довольствоваться случайным заработком: расписывать стены в трактирах или шатры масленичных балаганов и даже пробовать себя в качестве актера. Все эти падения и взлеты в судьбе самородка из народа Коромыслова описаны Шмелевым в рассказе «Рваный барин» (1911).

Создавая свой рассказ еще в начале 1910-х годов, писатель заботился о том, чтобы соответствовать определенным общественным настроениям, и темой повествования избрал социальное неравенство: крестьянский сын соперничает с дипломированным архитектором. Эмиграция заставила Шмелева иначе взглянуть на свои сочинения. В ряде рассказов, в повестях и романах, созданных писателем за границей, несправедливость и страдания рассматриваются с религиозной точки зрения, как следствие человеческой греховности, или, говоря словами Ф. М. Достоевского, – борьба между классами лишь следствие борьбы, совершаемой в сердце человеческом, где Бог борется с дьяволом.

Детям (сборник) — Шмелев И.С.

Мир шмелевского детства

В 70‑х годах XIX столетия, когда Москва представляла собой неповторимый город, живущий по своеобразным законам, и управлялась своим «царьком», губернатором В. А. Долгоруковым, под самым ее сердцем, напротив Кремля, в Замоскворечье проходило детство большого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Он родился в доме, построенном его прадедом, неподалеку от Калужской заставы. Среда, в которой он рос, не отличалась образованностью. Отец Шмелева, московский подрядчик, не окончил курса в Мещанском училище, воспитанников которого, главным образом, нацеливали на каллиграфический почерк и умение обращаться со счетами. Даже слова «культура», по свидетельству самого Ивана Сергеевича, в мире его детства не существовало. Все, начиная с городского устройства, не носило следов элементарной цивилизации. На улицах едва мерцали фонари, заправленные маслом; если фонарщик забывал их зажечь, то прохожие вынуждены были довольствоваться естественным лунным светом. Нередко площадь перед губернаторским домом по ночам оглашалась страшным гулом – это ехали за город золотари, в огромных бочках везли нечистоты. Питьевая вода доставлялась в Москву из Мытищ и сохранялась в особых бассейнах, откуда каждое утро разносилась по домам.

Много было случаев гибели под колесами экипажей. Происходило это по недосмотру городских властей. Никто строго не надзирал за уличным движением. Извозчики, заполонившие столицу (крестьяне из близлежащих деревень), в борьбе за клиента устраивали беспорядок, неслись гурьбой к желанному седоку, стараясь перехватить его один у другого. Никаких дорожных правил они не признавали.

А домашний обиход? На двух магистральных улицах Замоскворечья разместились купеческие особнячки побогаче. Но в изобилии существовали и самые простенькие мещанские домики с небольшими садиками. Глухие ворота охранялись дворником, а в темное время суток и злыми псами. Заборы были утыканы гвоздями. Мелкие и крупные торговцы, из которых поначалу состояло купечество, в быту сохраняли привычки сельских жителей, так как не утратили окончательно связи с деревней, откуда все без исключения вели свои родословные.

А. Н. Островский ярко живописал в своих пьесах негативные черты стремительно пошедшего в гору купечества. Несомненно, отсутствие подлинной культуры и неожиданное денежное преимущество над бывшими хозяевами Москвы, дворянами, порой кружило голову разбогатевшим выходцам из народа. После ежегодных молебнов с водосвятием, перед началом очередного торгового сезона, солидные владельцы магазинов отправлялись кутить «до петухов» к цыганам или арфисткам, каждый сообразно со своими доходами. В трактире Бубнова славилось так называемое дно – подвальное помещение, не имевшее окон. Туда, как в берлогу, забирались купцы, чтобы предаваться беспробудному пьянству после заключения успешных коммерческих сделок. Если иностранец хотел завоевать купеческое доверие, ему приходилось осваивать науку пить и оставаться трезвым. Таким свойством обладал, к примеру, англичанин Конн, сделавший себе состояние на оборудовании европейскими машинами всех крупных московских фабрик.

Не достигнув дворянской образованности, купечество стремилось затмить дворянство внешними эффектами. В ресторанах заказывались самые изысканные блюда, оказывалось покровительство красавицам артисткам. В памяти москвичей еще остались чудачества вельмож Екатерининского времени, удивлявших роскошными празднествами в Нескучном саду. Но их капиталы вместе с их могуществом иссякли. Теперь в столице чудило купечество. Дворянство смотрело на своих соперников свысока и первое, в чем попрекало, – в необразованности.

По воспоминаниям известного коммерсанта и мемуариста И. А. Слонова, типичный представитель купеческой Москвы Заборов сам приезжал в свою башмачную лавку читать работникам Библию «для спасения души» и тут же разбивал головы мальчиков и даже приказчиков о железную лестницу. Постепенно из среды подобных самодуров выделились наши меценаты и благотворители: Морозовы, Третьяковы, Мамонтовы, Солдатенковы, Щукины, Найденовы, Бахрушины, Боткины. Правда, они были людьми уже иного поколения, с серьезным багажом знаний и, что важно, со стремлением оставить свой след в отечественной культуре.

В 1890‑е годы за столом у представителей промышленного класса собирались художники и артисты, писатели и музыканты, обсуждали насущные вопросы русского искусства и литературы. Частная опера С. И. Мамонтова, благодаря тонкому художественному чутью ее организатора, открыла великое дарование Ф. И. Шаляпина и шедевры подлинно русской музыки – творения Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского. Стараниями Мамонтова московская публика впервые увидела и настоящее сценическое оформление, когда занавес и декорации писали М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. М. Васнецов и другие ныне признанные таланты, тогда открытые еще одним художественно чутким промышленником – П. М. Третьяковым.

Купечество не только поддерживало своими капиталами русскую культуру, но и само становилось ее частью. Его даровитости хватало и на то, чтобы выдвинуть из своих недр, из одного купеческого рода Алексеевых, такого городского голову (Николая Александровича Алексеева), который смог обустроить Москву, провести в дома воду, наладить канализацию, замостить, вычистить и осветить улицы, и на то, чтобы подарить России родоначальника целого направления в театральном искусстве – Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева).

Если говорить о меценатстве, о вкусе к литературе и искусству, то здесь купечество старалось дотянуться до дворянства и училось у него. А вот широкая благотворительная деятельность: строительство богаделен, больниц, домов для бедных и т. д., трата миллионных средств на народные нужды – представляла собой часть купеческой религиозной культуры (часто старообрядческой) и образования.

Типичным представителем купечества был отец Ивана Сергеевича Шмелева – Сергей Иванович. В изображении писателя он предстает человеком, который не находит времени на чтение книг. Взяв подряд на строительство трибун ко дню открытия памятника Пушкину в 1880 году, Сергей Иванович признается, что пока не успел прочесть сочинений великого поэта. Тем не менее у него заметна тяга к прекрасному, и в своих малых масштабах отец Шмелева занимается меценатством. Он поддерживает самоучку-архитектора, которому доверяет исполнить спешную работу – соорудить щиты с иллюминацией для украшения города к празднику. Больной туберкулезом художник только перед смертью обретает своего покровителя. Прежде ему приходилось довольствоваться случайным заработком: расписывать стены в трактирах или шатры масленичных балаганов и даже пробовать себя в качестве актера. Все эти падения и взлеты в судьбе самородка из народа Коромыслова описаны Шмелевым в рассказе «Рваный барин» (1911).

Иван Шмелев

Детям (сборник)

Рассказы

Яичко

Константину Дмитриевичу Бальмонту

Весна. А где же воздух, наш весенний воздух, снег плывучий, крик петухов разливный, журчливые канавки под ледком, поутру? Где радость, заливающая сердце, – радость ни с чего как будто. И в щебетанье воробьев в пустых деревьях, в блеске засочневших почек, и в блеске первых камушков на мостовой, и в первых лужах, и в будто потеплевшем звоне, тающем, весеннем.

Каштаны в «свечках» не заменят мне пушистой вербы, березки вольной, хлестающей по ветру. Жесткие деревья плачут сажей. Весна? В дожде – как осень. Нет пробужденья, нет улыбки ясной, как у нас, —

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года.

Ищу чего-то. Земля – чужая, небо – и оно другое. Или мои глаза – другие.

Из глубины душевной, где тени прошлого, я вызываю мое небо. Светлое, голубоватое, как полог над моей кроваткой, всегда в сиянье. Белых ли голубей в нем крылья, кресты ли колоколен в блеске… или это снежок сквозистый, облачка́. Оно вливается потоком в окна, крепким, свежим, все заливает новым, даже глухие сени, где еще хмурый холодок зимы, где еще пахнет звездными ночами, мерзлым треском.

Мое родное, мое живое небо.

Далекое мое, в осколках.

Свежий запах – будто сырой бумагой, шуршанье серенького платья няни. Праздничное, еще не мытое, оно трет щеки. Воздух со двора, чудесный, свежий, перезвон веселый. Полог моей кроватки дрожит, отходит, и голубое небо смотрит в блеске. И в нем – яичко, на золотом колечке, на красной ленточке, живое.

Сахарное яичко. Здесь оно, со мной. Не потускнело, не побилось, на золотом колечке, в сердце… Прозрачно-серенькое, как снежок сквозистый.

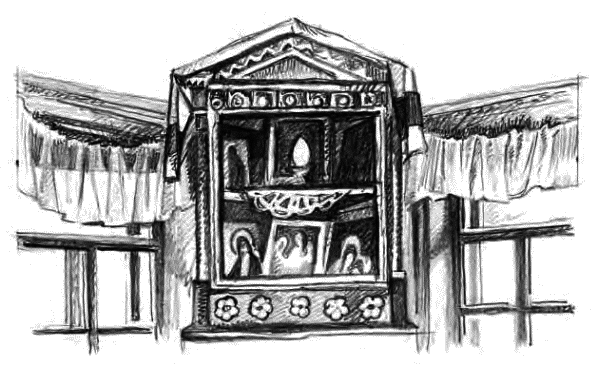

В детстве, когда бывало горе, я приходил к киоту и смотрел.

Помню, говорила няня:

– В стеклышко-то гляди, да хорошенько… и увидишь.

– Ангелочка. До-лго гляди, вот и увидишь живого ангелочка.

Я глядел долго-долго. В глазах мерцало, цветочки оживали, и в глубине, за ними…

– Вижу… живого ангелочка вижу.

В горькие минуты я приходил к киоту – и смотрел.

Чудесное мое, далекое.

Полочка

Из воспоминаний моего приятеля

У меня до сих пор хранится деревянная полочка, сделанная из стенки ящика, в котором когда-то лежали макароны. Стоит нагнуться – и увидишь подпись, сделанную густой черной краской:

Конечно, это не совсем красиво, но я ревниво оберегаю эту надпись, очень мало подходящую к тому, что хранится на полочке.

Но когда что-нибудь ярко-ярко освещает вам давно прошедшее, когда в серой веренице ушедших дней вспыхивает вдруг, как огонек во тьме, милый образ, дорого все, что вызывает его.

Вот почему дорога мне и эта надпись о макаронах: она напоминает мне о дяде.

Но буду рассказывать по порядку.

Впервые я увидал дядю, когда мне было лет девять. Мы только что приехали из другого города, где я родился, а дядя по старости не выезжал никуда и, должно быть, знал обо мне только по письмам. У нас часто говорили о нем, называли странным и «книжным» человеком, пожимали плечами и удивлялись, что он слишком много тратил на какие-то никому не нужные вещи. Я ждал с нетерпением, когда меня повезут к нему, но поездку откладывали со дня на день.

Случилось как-то, что нашего дворника послали к дяде с запиской, и я, потеряв терпение, не сказав никому ни слова, отправился самостоятельно. Это была дерзость, в которой я не раскаиваюсь.

У меня постукивало сердце, когда я поднимался по лестнице, но когда старичок-слуга снял с меня шубку и впустил в комнаты, я положительно потерялся. В комнатах совсем не было стен, по крайней мере я их не видел. Были пол, потолок, окна, двери и… книги. Они шли стройными рядами всюду, куда я ни глядел, в решетчатых полках, точно их собрали сюда со всего света. На самой крайней полочке, совсем под потолком, сидела большая головастая сова. В комнате стоял полумрак и было тихо, торжественно-тихо, как в пустой церкви.

В углу, у окна, в глубоком кожаном кресле сидел он, мой дядя, и держал книгу. На коврике, у его ног, спал крупный дымчатый кот.

Я стоял в дверях, не решаясь переступить. Дядя услышал шорох, повернул голову, и я увидал худое, плохо выбритое лицо и всматривающиеся усталые глаза. Казалось, он старался понять, кто я такой. Я шаркнул ножкой и поклонился. Дядя пожал плечами. Путаясь в словах, я объяснил, кто я такой.

– Поди-ка сюда, голова, – сказал он и поманил пальцем.

Я приблизился с чувством благоговения и некоторого страха.

– Вот ты какой, – сказал дядя и потрепал меня по щеке. – Каков, однако, ферт! Один заявился. Ну, здравствуй. Так это ты большой любитель чтения?

В тоне голоса я уловил похвалу и из скромности опустил глаза.

– Очень рад тебя видеть…

Из проволочной корзинки он достал яблоко и дал мне.

Через пять минут я был как дома, сидел на скамеечке, рядом с храпевшим котом, глазел на поразившие меня ряды книг.

Сова под потолком сидела по-прежнему недвижимо. «Она не любит дня, – раздумывал я, – и теперь присмирела, а вот наступит ночь, и тогда…»

– Ну, что ты читал, дружок? – спрашивал дядя.

Что я читал! Я сейчас же захотел показать дяде, с кем он имеет дело, и с жаром принялся перечислять, что читал.

– Я все-таки порядочно прочел, дядя, – говорил я. – Про «Заколдованную могилу», про «Храбрую шайку и атамана Кольцо», про «Солдата и семь разбойников», про…

– Тпррр… – остановил меня дядя. – Да ты профессор! Кто же тебе такие книги давал?

Это была моя тайна. У меня дома уже отобрали две трепаные книжечки и допытывались, откуда я их добыл. Но я не сказал. Я боялся, что их отберут и от нашего дворника, у которого я доставал их. Здесь же мне ничто не угрожало, я имел случай познакомить дядю еще с одним любителем чтения и моим другом и сказал откровенно:

– Мне давал их наш дворник Степан. У него их во-от сколько! – показал я руками.

– Так-так… Только все это глупости, – сказал дядя. – Надо читать хорошие книги, где говорится о жизни. Видишь, стоят они, – указал он на полки. – Каждая из них – часть сердца человека, которого называют писателем!

Я посмотрел на книги. В сумеречных тенях они уже сливались в сплошную стену.

– Книга не Петрушка, – продолжал дядя, тряся пальцем, – она не для смеху пишется! Она должна указывать людям, как надо и как не надо жить…

Я слушал и хлопал глазами. Оказывалось, мы со Степаном даром тратили пятаки.

Дядя подставил к книжной стенке лесенку и, кряхтя, полез кверху.

Мне показалось, что он хочет достать сову: она сидела как раз над концом лестницы. «Сейчас она обязательно шарахнется», – думал я, предвкушая развлечение. Но сова не шелохнулась, хотя дядя взял ее за ноги и передвинул. Тут я догадался, что сова не настоящая, а набитое чучело.

– А зачем у вас сова? – спросил я.

– Сова, брат, ночью не спит и во тьме видит. Вот она и сторожит всю эту мудрость, – постучал дядя по книгам. – Не веришь? На-ка вот «Сказки Андерсена», это будет получше твоих «солдат» и «разбойников».

Должно быть, радость, которую я пережил в этот момент, отразилась на моей физиономии: дядя взял меня за подбородок и, глядя в глаза, сказал:

– Книги, которые я буду давать тебе, можешь оставлять у себя. Пусть это будет началом твоей библиотеки. Пусть они будут твоими друзьями.

Как это было давно, но как до сих пор ярко встает в моей памяти!

В тот памятный вечер в моем сердце затеплилась искра. Почти строгий тон дядиных слов, когда говорил он о книгах, черные молчаливые ряды на полках и грустные сумерки – все это будило во мне тихое чувство благоговения.

Дымчатый кот проснулся и терся у ног. В комнате густились тени ночи. Они глядели из углов слепыми глазами. Я чувствовал их. Совы под потолком уже не было видно, только ряды книг еще поблескивали золотым тиснением.

Вошел старичок и зажег лампу.

– Ответа дожидается, с ими-то который пришел, – сказал он.

Я вспомнил о Степане.

– Позови сюда, – сказал дядя.

У меня заиграло сердце: сейчас войдет Степан и увидит все. «Разве он видал что-нибудь подобное?» – думал я. Чтобы показать ему, что я здесь как дома, я перебежал к стенке, отставил ногу и облокотился на книги.

Слышались осторожные шаги и покашливание. Степан остановился в дверях и высунул голову. Я заметил, как у него метнулись глаза, окинули полки и с почтением остановились на дяде. Он прямо впивался в него, с благоговением слушая о какой-то переносной печке. Но его левый глаз сильно косился на полки.

– Да… – вспомнил дядя. – Ты это давал ему книжки?

Степан съежился и искоса поглядел на меня.

– Так… баловство-с… пустые сказки-с…

Он оправдывался и продолжал коситься.

– И брось их! Любишь читать?

– Я… конечно… ежели от скуки, обожаю…

Дядя подумал и достал книгу.

– Почитай, только не мажь.

Надо было видеть Степана! Он подался вперед и вытянул руки, точно принимал благословение.

Когда мы вышли на улицу, Степан сунул книгу за пазуху, в полушубок.

– Что, Степан? – спрашивал я, забегая вперед и заглядывая в лицо. – Что, видел?

– Видел, – ответил он. – Откуда он их набрал?

– А ну-ка, покажи, про что?

Мы остановились у фонаря, и Степан вынул книгу.

– «Издание… третье…» Гм… «С пор-тре-том, гра-ви-ро-ван-ным…»

Степан посмотрел на меня, я на него.

– Должно, ученая книга… – сказал он. – Обязательно прочитаю.

После ужина я забежал в кухню. Разложив на столе полотенце и спустив руки на край стола, Степан читал при свете маленькой лампочки. На лбу его сверкали капельки пота.

– Что, Степан, интересно?

Он поднял голову и шмурыгнул носом.

– Дюже хорошо! – сказал он, вздыхая. – Про «Записки охотника»… Тут про нашу хресьянскую жизнь сказано. Так, што это прямо что-нибудь особенное.

– Ишь, весь стол захватил! – сказала кухарка. – Карасин тратишь…

Я сказал ей, что обязательно надо читать, – пусть она даже у дяди спросит. Степан сдунул листок на другую сторону – он боялся замазать пальцами – и сказал:

– Это все дикое необразование. Книга надлежит для научного употребления, а карасин для света!

Я с ним вполне согласился.

Мне не запрещали бывать у дяди: он сам просил отпускать меня. И сколько славных вечеров провел я!

Сидишь, бывало, на скамеечке и слышишь покойный голос. С верхних полок глядят портреты писателей, глядят строго, точно думают большую думу. Дядя говорит мне о них, как болели они о людском горе, своими сердцами звали людей к лучшей жизни, указывали пути.

– Многие из них давно умерли, – говорил дядя. – Но все-таки они… здесь. Они молчат, да! Но сто́ит взять книгу, раскрыть – и они заговорят! Из черных строк заговорят.

В тихие сумерки на меня наплывали мечты. Дядя иногда уходил к себе в кабинет, а я забирался в большое кресло и затихал. И казалось мне, что они… смотрят на меня с полок и молчат, думают, думают… Кот тихо мурлыкал у ног. Сова сторожила мудрость. Я осторожно слезал с кресла и на цыпочках подходил к полкам. И слушал, зажмурив глаза. Ползли минуты – и начинало казаться, что кто-то шепчет, шепчет мне что-то… Может быть, это постукивало сердце, может быть, доносилось мурлыканье кота, но чудилось, что кто-то шепчет…

Однажды дядя рассказывал мне, как он еще мальчиком начал составлять себе библиотеку, покупал и собирал книги. Я смотрел на полки, и вдруг во мне вспыхнула мысль. Я взял дядю за руку и сказал:

– Дядя, дайте мне ваш ящик!

Он с недоумением посмотрел на меня.

Я объяснил, что видел в коридоре большой ящик, в котором, как я знал, привезли дяде книги. Это-то и было особенно дорого мне. Я сказал, что хочу сделать полочку и расставить на ней все свои книги.

– Так лучше я куплю тебе этажерку!

– Нет, дядя! – заупрямился я. – Я хочу полочку, как у вас… из вашего ящика!

Он назвал меня чудаком и позволил взять ящик. Помню, при свете лампы мне бросилась в глаза черная надпись:

– Мне бы только вот эту доску… – указывал я.

Почему мне понравилась эта надпись, не знаю. Может быть, я подумал тогда, что с этой надписью я никогда не забуду, где достал эту полочку. Мне отбили бочок с надписью. И в следующий мой приход дядя спросил:

– Ну, как твои «макароны»?

Я рассказал, как ловко устроил полочку на гвоздях и бечевках и как вышло красиво. Должно быть, я очень горячо говорил, потому что дядя потрогал мой лоб и потрепал по щеке.

– И все еще есть свободное место?

– Да, дядя, есть. Но я пока поставлю толстые словари…

Он подвел меня к крайнему окну и показал пачку книг.

– Вот я отобрал тебе… для твоей полочки, макаронщик…

Он почти никогда не улыбался, но тут все его желтое морщинистое лицо осветилось такой улыбкой, на меня повеяло такой душевной теплотой, что я сразу понял, как ошибались у нас дома, говоря, что у дяди нет сердца, что он черствый, «книжный» человек.

Он уселся в кресло и молчал.

Я гладил кота, думая о том, что слышал сегодня утром. У нас говорили, что у дяди какая-то опасная болезнь, что дядины дни «сочтены». Говорили о каком-то наследстве и капиталах.

В камине догорали дрова. На стеклах лежали багровые от огня, сверкающие узоры мороза. Не знаю, как это вышло, – около щеки я почувствовал холодную ладонь. Я заглянул дяде в лицо, и у меня сжалось сердце: в лице его я видел выражение мучительной боли. Я опять вспомнил о его болезни, и в тишине и полутьме комнаты почудилось мне, что вот-вот надвигается что-то неотвратимое…

Я взял его руку и поднес к губам. В груди стало тесно-тесно, закололо в глазах.

– Дядя. – выкрикнул я, задыхаясь и стискивая зубы.

– Что с тобой, Шура? Что ты. – тревожно спросил он.

Я не мог говорить. Я чувствовал, что сейчас расплачусь.

– Ну что, мой мальчик? Ну что ты? Чего ты испугался?

Он гладил меня по голове. А я держал его руку, уткнувшись носом в ручку кресла, и чувствовал, как по щекам ползут капли.

Понял ли он, о чем я плакал?

– Ну вот… – говорил он. – Теперь у меня завелся маленький друг…

Я слышал, как он вздохнул.

– А есть у вас еще друзья? – спросил я, польщенный, что дядя назвал меня своим другом.

– Были… и… умерли… – сказал он и сморщил брови. – Вот теперь мои друзья, – указал он на книги. – Это, брат, самые верные друзья.

Я глядел на книги, на портреты. Дедушка Крылов, освещаемый вспышками угасающего камина, казалось, подмигивал и говорил: «А ведь он прав, братец!»

С шорохом поползла сломившаяся в средине головешка, дядя шевельнулся и тронул меня за плечо.

– Вот что, дружок, – сказал он. – Видишь эти две полки у окон.

– Ну вот… Здесь собраны все наши родные писатели… самое дорогое, что у меня есть… Это твои полки. Помни, они тво-и!

– Да! – как-то особенно веско сказал он. – Я… отказываю их тебе.

Он вынул записную, с золотым обрезом, книжечку и стал что-то писать карандашом.

«Отказываю»… Я понимал грустный смысл этого слова. Хотелось плакать, и все же что-то отвлекало меня. Мои книги! Их было так много! И все были в чудесных – красных и зеленых переплетах с золотом!

– Дядя, – тихо сказал я, – это очень много… Мне бы хоть одну полку и…

– Сову… Мне страшно хочется… сову.

– Сову. Ну что же… – Он поглядел кверху. – Возьми сову. Можешь взять и теперь…

Он позвал старичка и велел снять сову. Ее сняли и долго чистили щеточкой и вытирали глаза. Она была великолепна со своими желтыми зрачками и загнутым, вдавленным носом.

За мной, по обыкновению, прислали Степана. Мы шли домой торжественно, я нес связку книг для пополнения полочки, а Степан сову.

У фонарей нас останавливали прохожие, глазели на сову, а некоторые даже приторговывались, но Степан кивал на меня и говорил важно:

– Не продажная. Эта сова знаменитая.

– А что. – допытывались любопытные.

– А то! Это сова… научная… из собрания книг! Такая, братец мой, сова-а… так это прямо что-нибудь особенное.

Дня через два после этого, в воскресенье утром, я собирался идти к дяде, как к нам в столовую вошел дядин старичок, покрестился на образ и, глубоко вздохнув, сказал каким-то деревянным голосом:

– Барин… Михал Василич… приказали долго жить…

Не выдержал и заплакал.

– Нащот распоряжений как… Я их одних в квартире запер… – говорил старичок, тыча в глаза комочком платка.

Это известие никого особенно не потрясло: все знали, что дядя скоро умрет. Я не плакал. Я точно застыл. Помню, стоял у притолоки [9] и глядел на подрагивающую бородку старичка. У меня дергался глаз и стучало в висках. А старичок рассказывал, что дядя помер внезапно, ночью, один на один с Господом Богом.

Помню, я ушел к себе на кровать и сидел, перебирая край одеяла. «Дяди нет», – говорил я себе. Поднял голову. На меня глядели черные буквы:

Брызнули слезы: я вспомнил все. Эти буквы своим черным светом сразу осветили мне все минувшее: дядю, разговоры, его голос, желтое лицо, все мелочи. Я видел полки с книгами, тихие сумерки и пурпурные угли камина. Я видел так ясно все, что еще так недавно открыло мне какой-то новый мир – мир живых книг. Да, я уже знал, что они живые. За ними я видел людей. Я знал их. Они глядели на меня там, с высоких полок! Они втиснули свое сердце в черные ряды строк на белой бумаге. Эти строки сложили в правильные ряды, бросили печатным станком на страницы, и вышла книга.

Моя полочка! С нее, с этой шершавой доски, тоже глядели на меня живые книги… А я плакал.

Старичок собирался уходить, когда я вышел из своего уголка. Он, конечно, видел мои заплаканные глаза, покачал головой и сказал:

– Что ж плакать-то… Призвал Господь… Царство небесное… Работали много – теперь отдыхать Господь призвал.

Я с удивлением взглянул на старичка.

– А разве он что работал? – спросил я.

Я думал, что «работать» можно топором, пилой, быть кузнецом, пахать землю, служить в дворниках.

– А как же-с… У себя за столиком… писали-с… в разные ученые журналы. До петушков иной раз… Обложатся книжечками и пишут-с… Ну и перекипело у них в нутре-с – не выдержало.

Дядя тоже писал. Никто никогда у нас не говорил об этом.

– Они даже очень знамениты были! – продолжал старичок. – Даже такая книга есть, где о них сказано.

Дядя писал книги. Значит, он не совсем умер. Это вспыхнуло во мне и осветило, и согрело. «Он все-таки жив, – говорил я себе, – и наши не знают этого». Я сделал это своей радостной тайной и решил не говорить никому. Все равно никто не поймет этого.

Долго спустя я нашел то, что писал дядя. Это был ряд статей в журналах, статей о книгах.

Послали телеграмму дядиному брату. Только теперь узнал я, что у дяди был брат. Он всегда проживал в каком-то далеком городе, где вел торговое дело, и только последнее время, предупрежденный о тяжкой болезни брата, жил в нашем городе. У дяди он никогда не бывал. Это я узнал из разговоров. У нас говорили о наследстве, о капиталах, и кто-то сказал:

– Интересно, оставил ли он завещание?

Вечером мы были на панихиде. Дядя в голубом халате лежал на столе в хорошо знакомой мне комнате, где стояло его кресло. Теперь его вынесли, чтобы оно не мешало. Читавшая монахиня погладила меня по голове и подняла кисею, закрывавшую дядино лицо. Оно было такое же, как и при жизни, только стало как-то светлее. В руках, в которых я привык видеть книгу, был образок. Дымчатый кот терся о ножки стола и смотрел на меня, точно хотел сказать, что все кончено.

Казалось, все изменилось в квартире, – только ряды книг по-прежнему чинно стояли, точно для них не могло быть конца. Вдумчиво, как всегда, глядели с высоты портреты писателей, отражая в стеклах дымящие огоньки свечей.

Я взглянул на свои полки. Я унесу их из этой осиротевшей квартиры в свой тихий уголок! С ними я унесу все, что пережил здесь.

– Да, да… но без балдахина. Сейчас же распорядиться.

Да, он был здесь хозяин. Его все называли наследником. Ему принадлежало здесь всё; всё, за исключением моих двух полок. Он были отказаны мне.

Он швырнул мою книгу на окно и прошел в другую комнату. Что было со мной! Он швырнул мою книгу! Дядину книгу!

Я подошел, взял ее и раскрыл. Гоголь! «Мертвые души»… Он швырнул Гоголя! Я уже знал о нем, «бессмертном», как говорил дядя.

Невольно я поглядел кверху и отыскал знакомый портрет.

Милый Гоголь глядел с посмеивающейся улыбкой из-под прядки волос. Я бережно поставил книгу на место.

Знакомые и незнакомые люди ходили вдоль полок и с любопытством разглядывали книги, показывали пальцами на портреты писателей и путали: они Гончарова принимали за Тургенева и Пушкина смешивали с Жуковским! Только небольшая группа совсем незнакомых мне людей держалась особняком. Они принесли фарфоровый венок с лентами, ни с кем не здоровались и сейчас же после панихиды ушли. Их знал только дядин старичок.