Школьные сочинения

Цикл повестей К. Г. Паустовского о детях

В последние годы жизни К. Г. Паустовский писал, что он проверяет своей молодостью каждый день, стремится приблизить свое нынешнее душевное состояние «к той свежести, молодости и чистоте, которая была в юности» («Коротко о себе»). Способность писателя приблизить свое душевное состояние к «свежести, молодости и чистоте», естественно, приводила к тому, что в своем творчестве он часто обращался к детской аудитории, создавая для нее сказки, рассказы, повести («Растрепанный воробей», «Дремучий медведь», «Сказочник» и др.). Эта же способность объясняет и переход в область детского чтения многих рассказов из циклов «Мещорская сторона» и «Летние дни». Умение проникнуть в тайну очарования русской природы, передать «неуловимую связь» русского человека с «бормотанием родников, криком журавлиных стай, с угасающими закатами» оставляет неизгладимое впечатление в сердце юного читателя.

Талантливо простые по сюжету, написанные лаконичной, «сжатой» прозой, произведения К. Г. Паустовского обогащают душу человека, помогают эстетическому и эмоциональному развитию юного читателя. «Нет хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизнь, как трава от осенней росы»,- говорит старик собирателю песен в рассказе «Колотый сахар». Паустовский рассказывает в своих книгах о людях горячей, активной мечты: о Ване Малявине, который несет к ветеринару зайца с обожженными лапами («Заячьи лапы»); о мальчике-«выдумщике», который слышал, как шептались рыбы, видел, как барсук лечил нос («Барсучий нос»); о Леньке с Малого озера, который ищет для школьной коллекции падучую звезду («Ленька с Малого озера»).

Для Паустовского характерны поиски прекрасного и романтического в самом обыкновенном. Герои его произведений чутки к красоте природы; это не пассивные наблюдатели, а творцы жизни, борцы за прекрасное. Они открывают для себя это прекрасное в природе, в жизни, в искусстве. Например, в рассказе «Корзина с еловыми шишками» дочь лесника Дагни Педерсен открыла для себя мир музыки. Поэтичен сюжет этого небольшого рассказа. Незадолго до смерти Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками. Она собирала в корзину еловые шишки. Детская непосредственность Дагни очаровала композитора, и он обещал сделать ей подарок, когда она вырастет. Григ написал музыку «о глубочайшей прелести девичества и счастья» и посвятил ее Дагни Педерсен. И она получила этот подарок через много лет, когда композитора уже не было в живых. Дагни услышала музыку Грига, поняла ее и все то, что хотел он сказать.

Старому бакенщику близко в природе все: облако, клевер, грибной дождь. «Такой дождь дороже золота. От него река теплеет, рыба играет, он все наше богатство растит»,- говорит Семен. Мальчишки, которых он перевозит через реку, любят старика, хотя и посмеиваются над его ворчливостью. Тема человека и природы звучит еще глубже и объемнее в рассказе «Правая рука». Главный герой Тихон Рябцов, зенитный пулеметчик, был ранен в руку под Петергофом. Рана долго не заживала, пришлось отнять руку. Тихона перевезли через Ладожское озеро в Вологду, а потом и в Сибирь, в Бийск. Только летом выписался он из госпиталя и начал служить сторожем в детском доме в селе Белокурихе. Здесь он встретился с двумя мальчиками, которые рассказали, что до войны жили под Ленинградом. Когда началась война, они были в лагере, и всех, у кого не нашлись родители, увезли сначала на Волгу, а потом в Белокуриху. Один из мальчиков, Мигуэль, понравился Тихону. Он испанец, сирота, его старик отец был убит в Мадриде. Суровый Тихон полюбил бледного, застенчивого мальчика, привязался к нему, словно к сыну.

Основная мысль рассказа воплотилась в словах Тихона, сказанных им Мигуэлю: «Ты сиротой между нами не будешь. Наш народ, конечно, простой, бывает грубый, но душевный».

Так тема любви к природе, Родине сливается в этом рассказе с интернациональной темой. Особенности творческой манеры К. Г. Паустовского в произведениях, вошедших в детское чтение, связаны прежде всего с двумя характерными чертами: лиризмом повествования и романтической заостренностью изображаемого. Лиризм создается особой интонацией, идущей часто от автора-повествователя, и свободными ассоциациями, которые играют важную роль в сюжете многих рассказов писателя. Романтическая специфика его произведений проявляется в гиперболизации отдельных образов, ситуаций, эпизодов.

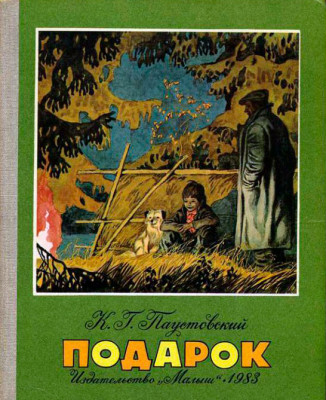

Рассказ Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так – погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и Дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

– Это вам, – сказал он и покраснел. – Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате – она всю зиму будет зеленая.

– Зачем ты ее выкопал, чудак? – спросил Рувим.

– Вы же говорили, что вам жалко лета, – ответил Ваня. – Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-

двухлетки растут, как трава, – проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима.) Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит как из мешка».

– Я не только о лете, я еще больше об осени жалею, – сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными л живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у еще нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука – пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой – сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья.

Березы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил – почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

– Это закон, – сказал он. – Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей – от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять процентов», узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.

– Ты, милок, – сказал он Рувиму, – поживи с мое, тогда и спорь. А то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее. У нас заботы мало – вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужи:; хитрый, он когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

– Может, – ответил Рувим.

– Ну, это ты, дед, загнул, – сказал Рувим. – С тобой не столкуешься. Дед захихикал.

– Ослаб? – спросил он язвительно. – Сдаешься? Ты со мной не заводись, – бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.