Описание бала в рассказе После бала Толстого

Иван Васильевич, от чьего имени ведётся рассказ, был приглашён на губернский бал в последний день масленицы. Он описывает бал в радужных красках. Герой был влюблён, и всё ему казалось преувеличенно прекрасным: и принимающая гостей чета старичков-хлебосолов, он – предводитель дворянства и камергер; она – дама в бриллиантах, с бюстом, напоминающим портрет императрицы Елизаветы; и сам праздник вызывал восторг.

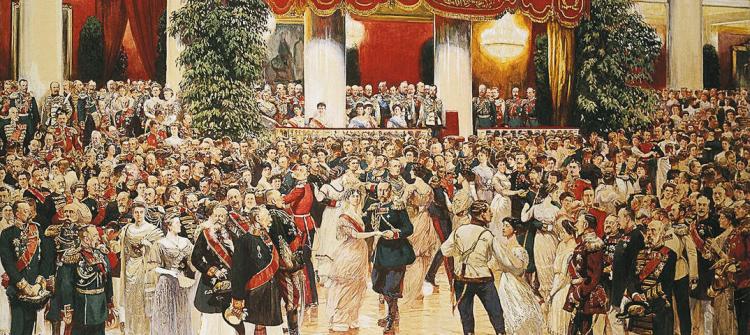

Бал был великолепный: прекрасный зал с балконом, на котором играл знаменитый крепостной оркестр; замечательный буфет и море шампанского, которого Иван Васильевич не пил, так как был пьян от любви. Зато он до упаду танцевал вальсы, польки, кадрили, чаще всего с Варенькой, в которую был влюблён.

На ней было белое платье, розовый пояс подчёркивал тонкую фигурку. Сияюще белыми были и лайковые перчатки до локтей, и атласные башмачки. Хотя мазурку герой танцевал не с Варенькой, но видел из любого конца залы только её белое платье, прехваченное розовым поясом, ласковые милые глаза на разрумянившемся, с ямочками, сияющем лице.

Все любовались этой юной красавицей. Она отдавала предпочтение герою рассказа, выбирала его во время танца, просила повторить тур вальса ещё и ещё.

В то время как в зале танцевали, в гостиных любители игры сидели за карточными столами. К трём часам ночи должны были подавать ужин. Бегали с подносами лакеи. Главные герои не могли натанцеваться. Разлучаясь на время ужина, Иван Васильевич попросил Варю оставить за ним кадриль и не хотел расставаться с её веером, который оказался у него в руках. Она, оторвав одно пёрышко, протянула ему. Герой был в восторге от этого знака, что его любят.

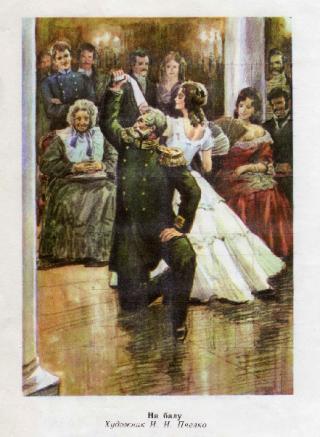

Центром первой части рассказа, в которой описывается бал, является сцена танца Вареньки с отцом.

В ожидании ужина все гости стали просили станцевать статного полковника. Он был высокого роста, в военной форме с эполетами. Хозяйка бала обратилась к Варе с просьбой уговорить отца пройтись с нею в танце.

Иван Васильевич рассматривал полковника с интересом. Его звали Пётр Владиславович, он был свежим, красивым, седым стариком, прекрасно сложенным, с выправкой служаки николаевских времён, с по-николаевски же подкрученными усами, белыми бакенбардами, зачесанными наперёд висками. По-военному выпячивающуюся грудь небогато украшало несколько орденов. На лице, как и у дочери, и в губах, и в блестевших глазах была радостная, ласковая улыбка.

Он отказывался танцевать, но затем с улыбкой согласился; снял шпагу, надел на правую руку перчатку, сказав: «Надо всё по закону». Видно было, что он когда-то прекрасно танцевал, но утратил лёгкость и упругость молодости. Всё же он ловко вместе с дочерью сделал два круга мазурки. Варенька грациозно двигалась, подстраивая свои шажки под поступь отца. Все гости с умилением любовались отцом и дочкой, а в конце благодарили их громкими аплодисментами.

Иван Васильевич же отметил для себя одну деталь, которая его очень растрогала: на полковнике были не модные остроносые сапоги, а старомодные, без каблуков, и с четырёхугольными носками, очевидно, сшитые армейским сапожником. Эта экономия на собственных сапогах ради того, чтобы наряжать и вывозить дочь, вызвала у героя умилительно-восторженное чувство.

Иван Васильевич был так счастлив на балу, что любил весь мир, и одного боялся – чтобы что-то не разрушило его счастья.

2 вариант

Наша жизнь интересна и непредсказуема. Что готовит судьба человеку? Как же это прекрасно – жить, познавать мир вокруг, знакомиться, любить, ошибаться, разочаровываться. Очень часто первое впечатление о человеке бывает ошибочным– и хорошо если сначала кажется человек «плохим»,а знакомясь ближе, понимаешь, как же ошибался. В жизни зачастую происходит наоборот… Именно об этом рассказ «После бала» Льва Толстого.

Услышав слово «бал», человек представляет что- то приятное, праздничное, атмосферное. Особенно это было актуально для молодого поколения той эпохи, когда приглашение на бал– это значимое событие. Главный герой произведения «После бала» получил приглашение на бал от предводителя губернии, зная, что и он, и его жена люди простодушные и гостеприимные, с удовольствием согласился. И не ошибся. Гости – лучшие представители знати, великолепно украшенный зал, балкон, на котором разместился оркестр из крепостных музыкантов, богато накрытый стол и пьянящее шампанское, текущее рекой.

Иван Васильевич не пил, он и так был пьян от любви. Варенька, предмет его обожания, тоже была на балу. Одета в легкое белое, а розовый пояс подчеркивал тоненькую фигурку. Ослепительными были белоснежные перчатки и туфельки из атласа. Мазурку Иван Васильевич танцевал не с Варенькой, но видел ее из любого конца зала и не мог отвести взгляд от сияющих глаз, на румяном личике с милыми ямочками.

Во время танцев, ею любовались все без исключения. Она же отдавала предпочтение Ивану Васильевичу, выбирая его руку для танца, с просьбой повторить тур вальса снова и снова.

Также читают:

Картинка к сочинению Описание бала в рассказе После бала

Популярные сегодня темы

В драме «Гроза» Островский изобразил нравы купечества и мещанства. Автор не находил в них положительных черт и выразил все пороки данного слоя в своем произведении. Олицетворением их являются образы Кабанихи и Дикого.

Из моего окна осенью вид очень приятный. В смысле, когда осень ещё золотая, не когда дождь целый день – тогда, понятно, в окне всё просто размыто, только капли видны. Но когда это золотая осень – вид шикарный!

Данная картина написана талантливым живописцем Ивановым Андреем Ивановичем. Творец писал картину, основываясь на древние летописи Нестора, о важных событиях которые происходили в 968 году

Театр зародился в Древней Греции, как вид зрелищного развлечения публики. И на протяжении более двух тысяч лет он не утратил своей актуальности. Но почему же в век интернета и гаджетов театр остается востребованным?

Описание бала в рассказе «После бала» (Л.Н. Толстой)

Автор: Guru · 10.05.2019

(368 слов) Лев Николаевич Толстой — один из самых известных русских писателей, а также великий писатель-романист. На его счету множество произведений, которые многократно экранизировались и инсценировались как на родине, так и за рубежом. Ещё при жизни Лев Николаевич был признан главой русской литературы.

Постоянные нравственные поиски — отличительная черта творчества Льва Николаевича. В его произведениях так или иначе затрагивались философские вопросы о том, как относиться к обществу и признанным истинам. Наиболее открыто писатель говорит об этом в романах и рассказах, написанных в конце 70-х годов 19 века.

Рассказ «После бала», опубликованный уже после смерти писателя в 1911 году, является маленьким по объёму, но очень глубоким смысловым произведением. Основываясь на приёме контраста, оно делится на две противоположные друг другу части.

В первой части произведения описывается бал, проходящий в доме губернского предводителя — доброго старика. Переполненное светом, чувством радости и любви, мероприятие представляется нам в розовых тонах. «Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского», — рассказывает Иван Васильевич. Во многом его видение объяснялось влюблённостью в Вареньку, «необыкновенную красавицу», дочку полковника. Она была стройной, грациозной и всегда держалась прямо, что могло бы отпугнуть, если бы не её милая улыбка и блестящие глаза.

Девушка, очевидно, была неравнодушна к рассказчику, так как всё бальное время они провели вместе. В чувство восторга Ивана Васильевича привёл танец Вареньки с её отцом — военным, который души не чаял в своей дочери. Это было видно по его домодельным сапогам старого покроя, которые носит Пётр Владиславович, чтобы сэкономить на себе, но вывести в свет Вареньку.

Атмосферу бала можно описать словами самого рассказчика, Ивана Васильевича:

«Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство».

Композиция рассказа основывается на антитезе: в первой части описываются события на балу, во второй- после него. Поначалу нам представлен сверкающий праздник молодости, счастья и любви, который проводился в Прощённое воскресенье. В последний день Масленицы верующие должны прощать друг другу прегрешения. После картина наполняется тёмными красками, режущей слух музыкой и жесточайшей расправой над солдатами.

Л.Н. Толстой «После бала»: цитаты героев и автора рассказа

(Михаил Верхоланцев. Иллюстрация к рассказам о любви Л. Толстого. Изд. Радуга, СССР, 1989)

В основу сюжета легла история, которая случилась с братом Толстого. Сергей был влюблен в дочку одного полковника, готовился жениться на девушке. Но, став свидетелем события, показавшего насколько жесток ее отец к солдатам, Сергей передумал связывать себя узами брака с девушкой, которая имеет такого отца.

Главной темой рассказа стала нравственность, раскрывающая проблему общественного строя в России. Писатель, потрясенный услышанным от брата, решил об этом написать. Но воплотить идею смог не сразу.

Цитаты главных героев

Главным героем является рассказчик, от имени которого ведется рассказ о событии, некий Иван Васильевич. Больше здесь главных персонажей нет.

«Человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае». Иван Васильевич.

«Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра». Иван Васильевич.

— Слова рассказчика подчеркивают важность того, что он сейчас расскажет.

«Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б. да, Варенька Б.» Иван Васильевич.

— Имя предмета его любви,судя по всему известно слушателям.

«Высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею». Иван Васильевич.

— Он так сказал тем, увидев сомнения в глазах собеседников, о красоте Вареньки

«Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен». Иван Васильевич.

— Оценивает он свое ощущение счастья

«Любовь с этого дня пошла на убыль». Иван Васильевич.

— Так закончил он свой рассказ.

Цитаты второстепенных героев

«Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней». Полковник.

— То, как было это сказано, свидетельствовало о его безмерной любви к дочери. Рассказчик радовался тому, что у ее любимой такой отец.

Совсем другим предстает он перед рассказчиком утром на площади.

«Подать свежих антипиренов!» Полковник.

— он не говорит, а кричит, но старается показывать свою жестокость как бы тайком. Он постоянно оглядывается.

«Татарина гоняют за побег». Кузнец.

— Автор, если судить по словам, тону их, поведению кузнеца, хочет показать недовольство поведением полковника со стороны простых людей. сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Кузнец сочувствует наказываемому, понимает, что того попросту жестоко убивают.

Цитаты автора

«Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные». Автор.

— Так рассуждениями Ивана, когда тот оценивает вид полковника, автор показывает, что девушку балуют любовью, достатком. А дочь не задумывается над вопросами источников средств для ее нарядов.

«Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне. » Автор.

— Подчеркивается весь драматизм сцены, жестокость полковника и его офицеров, а также трусость тех, кто участвует в наказании.

«И не отставая от него (татарина), шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.» Автор

Так автор подчеркивает разительную разницу между тем полковником, который был на балу и танцевал с любимой дочерью, и тем, кто находился на площади.

«Не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился». Автор.

— У повествующего отпало желание служить. Он понял, что от него могут при случае потребовать вот такой же «дисциплины», а это претит ему.

— Эта сцена вызвала в душе рассказчика отвращение не только к полковнику, а и ко всем участников сцены.

Краткий и полный анализ рассказа Л. Н. Толстого «После бала»

Рассказ отражает глубокое разочарование автора в устройстве общества, желание изменить его ценности, сделав главным ориентиром человека, а не сословную принадлежность.

Рассказ «После бала» был написан в 1903 году на основе жизненной истории родного брата писателя, С.Н. Толстого.

Жанр – рассказ (род литературы – эпос);

Направление – реализм;

Основная идея – человека определяет не только среда, но и внутренняя нравственность;

Тема и проблема – социальное бесправие низших сословий, двуличие аристократии;

Композиция – «рассказ в рассказе», состоит из 4 частей: спор в гостиной, сцена бала, сцена наказания и короткое заключение.

п.1. Тематика и проблематика

Тема бесправного положения более низких сословий выражается в сценах наказания беглого солдата-татарина под руководством полковника. Наказание слишком жестокое, оно несопоставимо с совершенным нарушением. Солдата прогоняют через 2 шеренги сослуживцев, которые должны его бить и не могут отказаться от участия в экзекуции. Человека при этом забивают до смерти.

В царской России времен правления Николая I (в 40-х годах 19 века) это считалось обыденной практикой, даже сами солдаты порой были уверены, что «это по закону, по суду».

Подробнее об этом – в статье Л. Н. Толстого «Николай Палкин», 1887 г.

Проблема: Слабые стороны социального устройства не пытались изменить, а ужесточили порядки в отношении низших сословий, чтобы держать их в подчинении и страхе.

Тема двуличия высших слоев общества раскрывается через двойственный образ полковника, его поведение построено на контрасте.

Проблема: то, что Иван Васильевич видит как двуличие, является нормальным для полковника. Автор акцентирует внимание: нормы общества могут быть несправедливыми и бесчеловечными, но при этом законными.

Разочарование в религии показано косвенно, прямо автор этого не говорит. Достаточно сопоставить даты событий, чтобы увидеть символизм и критику. Бал происходит в последний день Масленицы, а значит расправа над солдатом – в первый день Великого поста, Чистый понедельник. Это день особого благочестия и духовного очищения, что не вяжется со сценой экзекуции. Немаловажно, что наказание обрушивается на солдата мусульманской веры.

Проблема: справедливости нет ни в светском устройстве государства, ни в духовном, людей низшего сословия ничто не может защитить. Церковь молчит, когда государство карает.

п.2. Идея и пафос рассказа

Человек способен преодолеть влияние среды и увидеть социальную несправедливость, даже если она не коснулась его напрямую. Бесчеловечность и жесткость всегда отзовутся в душе нравственного совестливого человека отвращением, а найти оправдание увиденной сцене наказания не получится.

Можно жить в аристократической среде, но уметь видеть человека в каждом, а не только среди представителей своего сословия. Иван Васильевич доносит до читателей убеждения самого писателя, великого гуманиста и правозащитника.

п.3. Основные герои

Конфликт произведения завязан на этих героях, остальные персонажи дополняют сюжет. Образы юной беззаботной красавицы Вареньки и измученного солдата подчеркнуто контрастны.

п.4. Литературные приёмы

Говорящее название «После бала» показывает, что изменения в состоянии героя наступили именно после памятного утра.

Антитеза – прием противопоставления сцен бала и казни.

Контраст выражается с помощью образов и детальных описаний, это видно даже по сопоставлению лексики.

Бал: Варенька, любовь, танцы, эйфория, душевный подъём, красота человеческих отношений, улыбка, грация, красноречивые взгляды, яркие краски, сочувствие, нежность, красивая музыка.

Портрет помогает проникнуть во внутренний мир героев: внешность, мимика, жесты, манера держаться создают наполненный образ.

Образ полковника рушится, когда он проявляет зверскую жестокость к подчиненному.

п.5. Конфликт произведения

Молчаливый протест героя выражается так: он оставил мысли о любой службе (не только военной) и «никуда не годился», сохранив до зрелых лет убеждение, что увидел в то утро социальную аномалию.