Дезертир Валентина Распутина

Но я отвлёкся. Речь о произведении Валентина Распутина под названием «Живи и помни». В общем-то, о судьбе жены дезертира.

Хотя, на мой взгляд, зря Валентин Распутин взял для своей повести эту тему. Дело в том, что буквально с первых же страниц повести читателю становится понятно, что писатель вообще не имеет понятия о том, что такое армия и особенно армия советская. Тем более не имеет понятия Распутин о таком нашем распространённом явлении, как дезертирство. И это понятно. Никаких данных на эту темы писатель просто нигде не мог бы найти. Такие данные о таких непривлекательных явлениях в СССР были попросту засекречены.

Особая общность советский народ имела ту особенность, что ничего не знала о мало-мальски неприглядных сторонах советской действительности. Мы, к примеру, ничего не ведали о том, что ещё пятнадцать лет после окончания войны в Прибалтике шла борьба с антисоветскими партизанами, так называемыми «лесными братьями». Хотя в тех местах во время Великой отечественной войны о советских партизанах и слыхом не слыхали. Их там не было.

Ничего советский народ не ведал и об антисоветском подполье на Украине, с которым советская власть активно боролась приблизительно ещё двадцать лет после окончания войны. Мы даже вынуждены были депортировать целые сёла, для того, чтобы искоренить антисоветских партизан.

Вообще в СССР разного рода беглого народа было пруд пруди. Депортированные бежали с места переселения; многомиллионная армия заключённых, которых было гораздо больше, чем охранников, бежала из лагерей; рабочие, которых прикрепляли на тяжёлые каторжные производства бежали с предприятий. В общем, беглых было в СССР очень много. Например, у Семёна Липкина есть поэма об инженере чеченце, который, проживая в городе, узнал о предстоящей депортации своих сородичей и, взяв винтовку и боеприпасы, отправился предупредить людей. Не успел. Всех депортировали. А этот чеченец потом скрывался в горах ещё три года, пока у него не кончились патроны к винтовке и, нечем стало добывать пропитание.

Этот литературный пример из творчества Семёна Липкина я привёл только лишь для того, чтобы показать, что не всё так просто было с беглыми людьми в СССР. Не только трусость толкала людей на нелегальную жизнь. Причин было масса. Распутин, как истинный советский писатель взял именно самую примитивную. Честный человек, хороший солдат, поддавшийся минутной слабости. Ладно, бог с ним, оставим это на совести Распутина. Рассмотрим саму повесть. Что в ней больше всего поражает, так это та нищета, которая царила в деревне того периода и которую невольно изобразил Распутин. Например, рацион крестьян. Семья садится за ужин, и картошку выделяют каждому по счёту. Кому четыре картофелены, кому пять. В зависимости от возраста. Только вдумаемся. Люди живут на селе, на берегу Ангары, но в рационе у них нет ничего кроме картошки и куска хлеба. Нет никаких овощей: ни моркови, ни редьки, ни одного огурца, ни одной луковицы. Ничего. И, хотя село расположено на берегу крупной реки, в рационе нет рыбы. Почему?

Мне в связи с этим при чтении повести сразу вспомнилась поездка в деревню к родне в пятидесятые годы. Это была большая мордовская деревня. Но, особенность этой деревни заключалась в отсутствие плодовых деревьев. Хотя моя бабушка утверждала, что до революции у каждого возле дома был сад. Туда, куда мы приехали, тоже до революции имелся большой сад. Много позже я узнал, что деревья были уничтожены самими же крестьянами. Дело в том, что после революции каждое плодовое дерево стало облагаться непомерным налогом. Вот крестьяне и вырубили свои сады. Советская власть вообще имеет неимоверный талант всё разрушать и гадить, к чему не прикоснётся, что и ведёт к нищете, непомерной бедности. Так и с крестьянами получилось. Им революция вроде бы дала землю, но отобрала весь тягловый скот, лошадей. К тому же сразу же революция запретила предпринимательскую деятельность. А что это значит? А то, что крестьяне не имели права продавать и иметь доход со своего участка. Вот и стали по всей стране возникать кооперативы, а потом и колхозы.

Вот так и в данном случае. Люди живут в деревне, но не имеет собственной луковицы для пропитания, люди живут у реки, но не имею у себя на столе рыбы. А вот художник слова Распутин совсем не объясняет причины такой бедности, сваливая всё чохом на войну. Несколько некрасиво со стороны писателя.

Вообще Распутин как писатель старается быть всё же объективным и поэтому, когда начинает лукавить сам с собой, изображая жизнь в розовом цвете, это сильно смахивает на лицемерие, которое ещё никому не делало чести. Вот, например, этот дезертир говорит своей супруге, которая приносит ему провизию, что власть её пожалеет из-за её беременности, а вот его то наверняка расстреляют. Это когда же советская власть была столь жалостлива. Да хотя бы пример с поэтессой Ольгой Берггольц можно привести. Ведь её, беременною, следователь пинал сапогами в живот до тех пор, пока у той не случился выкидыш. А жене секретаря Абхазии во время пыток выкололи глаза. А взять практику коммунистов брать заложников, которую они стали практиковать с самых первых дней после захвата власти. Эта практика широко применялась и в годы Великой Отечественной войны. Семьи людей, которые сотрудничали с немцами, просто уничтожались полностью партизанами и подпольщиками, если те не соглашались сотрудничать с подпольщиками, партизанами. А что вытворял СМЕРШ на освобождённых территориях? Недаром же в этих организациях служили в основном люди, имеющие всего два- четыре класса образования. Из таких безграмотных людей получаются самые исполнительные палачи массового террора. Хотя, конечно, наиболее творческие мучители и садисты получаются из людей образованных. А малограмотные и безграмотные что ж, они ничего не знают, ничего не умеют вот и держатся за свои места, вытягивая из людей жилы в прямом смысле этого слова. Хочу напомнить, что в войсках СС и гестапо образовательный уровень был гораздо более высоким, чем в войсках НКВД. Все немецкие офицеры данных служб имели высшее образование, а рядовые должны были, как минимум иметь законченное школьное образование.

В общем, повесть Распутина «Живи и помни», на мой взгляд, явно неудачная по той простой причине, что писатель очень примитивно подходит к проблеме. Если уж ты взялся за тему о дезертирстве, то хотя бы поинтересуйся масштабами явления и потом попытайся как-то обобщить эти знания, а не совать читателю под нос дешёвые советские стереотипы, это всё равно что огульно обвинять ту советскую молодёжь, которая оказалась в криминале во время нашей пресловутой перестройки, лишь с каких-то однобоких позиций, не затрагивая всего социального явления в целом. Слишком уж много молодёжи оказалось в криминале во времена перестройки. То же самое и с беглыми, различного рода нелегалами в СССР. Их тоже было такое огромное количество, что объяснять явление как-то однобоко, следуя советским официальным клише, просто даже непорядочно.

А вообще власть в поисках беглецов была поднаторевшая. Кстати, в книге поимку дезертира стараются осуществить местные крестьяне. В жизни это было не так. Да, до революции поимку беглых чаще всего осуществляло местное население, но во времена советской власти такую работу производили части НКВД. Местное население использовали лишь как осведомителей или в качестве приманки. А работа по поиску беглых в СССР начиналась с наблюдения за их родственниками. Кстати, Валентин Распутин это хорошо показал. Он показал организованный властью спектакль, когда в деревню, якобы в шутку, привозят связанного старика мельника. Это чисто психологическое воздействие на жену дезертира и вообще на остальных. В это момент, я уверен, за Настёной наблюдало очень много глаз, чтобы потом пересказать начальству о реакции женщины на организованную сцену.

Ну, а целом, книга слабенькая, потому что довольно примитивная. Но, наверное, в то время и нельзя было создать ничего лучше.

Интересная история про дезертира

Без срока давности / Долгие семь лет дезертир Вадим Ахматгалиев добирался до родного Усинска, где и предстал перед судом

Более семи лет Вадим Ахматгалиев скрывался от правоохранительных органов. С 2000 года он был объявлен в федеральный розыск за то, что самовольно покинул войсковую часть. 21 июля этого года Воркутинский гарнизонный военный суд вынес дезертиру обвинительный приговор.

Странная телеграмма

Со слов государственного обвинителя, военного прокурора Воркутинского гарнизона Андрея Ефремова, во время следствия мама солдата признавалась: у нее было подозрение на то, что ее сын сбежал из армии.

Затяжная самоволка

2 июля 2000 года Ахматгалиев вместе с сослуживцем Соктуевым ушел в самоволку. Как следует из показаний Соктуева, они находились в гарнизонном патруле, незадолго до этого отобрали у одного из военнослужащих деньги. Потратить эти деньги они решили, что называется, на воле.

Ахматгалиев и Соктуев удрали из части и поехали в город Спасск-Дальний. А в это время в части начались поиски беглецов. Но они оказались безрезультатными.

Почти месяц Ахматгалиев и Соктуев жили у случайных знакомых, отдыхали и развлекались. 27 июля Соктуев решил вернуться в армию, то ли деньги кончились, то ли совесть и страх замучили. Он предложил Ахматгалиеву сдаваться вместе. Но у Вадима были совсем другие планы. И служба в армии в эти планы никак не входила.

Вадим хотел вернуться домой в Республику Коми. Но денег на билет у него не было. Тогда он решил добираться до родного края автостопом. Сначала отправился в город Лесозаводск. Нашел временную работу и жилье. Но задерживаться не мог, понимал, что его разыскивают за дезертирство. Тогда он рванул в Хабаровск, затем в Омск, а после в Подмосковье. Во всех городах он устраивался на работу, жил у случайных знакомых.

В родном городе Вадим поселился у знакомой. Домой не ходил из соображений собственной безопасности: а вдруг за домом следят? Опять же устроился на работу. В феврале этого года Вадиму исполнилось 27 лет. Он решил, что раз достиг непризывного возраста, то его должны уволить с военной службы.

13 февраля этого года он добровольно пришел в военный комиссариат Усинска и заявил о себе. Естественно, его предположение о том, что он не понесет никакой ответственности, оказалось наивным.

Однако суд посчитал, что каких-либо доказательств, полностью опровергающих заявление Ахматгалиева, следствие не представило.

Из приговора суда: «Несмотря на то что органами предварительного следствия по заявлению Ахматгалиева было внесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, суд находит его достоверным и считает, что самовольное оставление службы было связано в том числе и с неуставными взаимоотношениями, применяемыми к подсудимому Ахматгалиеву».

В условиях изоляции

На суде Вадим Ахматгалиев свою вину признал и чистосердечно раскаялся. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что «достижение исправления Ахматгалиева возможно только в условиях изоляции его от общества».

Вадим Ахматгалиев был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции. По словам А.Ефремова, гособвинение согласно с вердиктом суда и обжаловать его не будет.

Повесть В. Распутина «Живи и помни»: краткое содержание

Долг жены перед мужем

Пересказывая повесть «Живи и помни», стоит остановиться на самых значимых её событиях. Идёт последний год Великой Отечественной войны. В далёкое ангарское село Атамановка, насчитывающее всего тридцать дворов, зимой тайно возвращается бежавший с фронта дезертир Андрей Гуськов. Здесь его отчий дом, в котором живут родители и жена Настёна, больше ему некуда податься. Однако он боится попадаться им на глаза, и лишь пропавшие из находившейся на отшибе бани плотницкий топор Михеича, отца Андрея, порция листового табака и старые лыжи наводят Настю на мысль о возвращении мужа.

Она относит в баню хлеб и когда коврига исчезает, окончательно убеждается, что Андрей вернулся домой. Здесь же через несколько дней происходит их встреча, во время которой муж признаётся жене, что бежал с фронта, и просит её помочь ему. Настя готова выполнить свой долг перед мужем, ведь, кроме него, у неё из родных никого нет.

История Настёны

В тёткином дома она поправилась, похорошела. Заехавший по работе из соседней Атамановки Андрей Гуськов предложил ей выйти за него замуж, и Настя согласилась — без особой любви, но с надеждой, что жизнь её изменится к лучшему.

Однако особых перемен не произошло. В новой семье, в доме свёкра со свекровью, Насте пришлось так же гнуть спину, как и у тётки. Работы она не боялась, выполняла все безропотно. Но свекровь относилась к ней с пренебрежением, потому что невестка была сиротой, пришла в их дом в одном платье, заступиться за неё было некому, да и детей у пары не было. Поначалу ласковый Андрей стал относиться к Насте грубо, а когда после его упрёка в бездетности она ответила, что в этом может быть и его вина, жестоко избил жену.

Великая Отечественная

С началом войны деревенских мужиков стали мобилизовать на фронт. Не миновала эта участь и Андрея, который уезжал с тяжёлым сердцем, уверенный в том, что погибнет и не увидит больше родных мест. Настёну, оставшуюся без мужа, даже немного успокаивала мысль, что у них нет детей — придётся не так тяжело, как тем, кто с ребятишками. Она верила, что после войны обязательно родит Андрею ребёнка и все у них наладится.

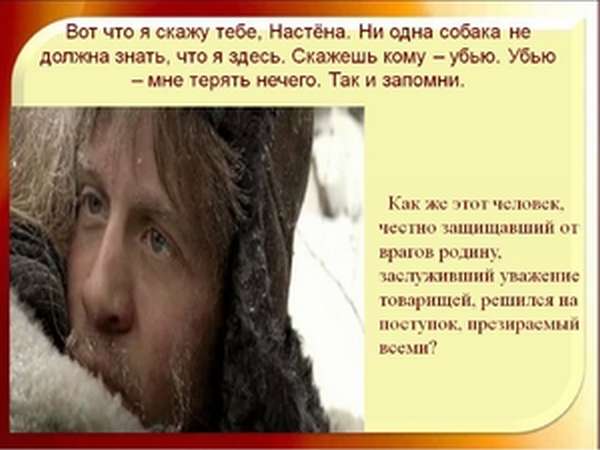

Повоевав три года, Андрей стал укрепляться в мысли, что война скоро закончится, и он практически её прошёл, осталось совсем немного до возвращения домой. На войне Андрей многое переосмыслил. Настёна стала для него по-настоящему родной и дорогой, он мечтал о встрече с ней, думал, как хорошо они заживут. Он приобрёл военный опыт, служил в разных родах войск, ходил в разведку, среди однополчан слыл надёжным товарищем. Бывал и ранен. Но, видя, как ежедневно гибнут солдаты, Андрей стал бояться, что погибнет и сам. Поэтому ждал лёгкого ранения, чтобы отправиться в госпиталь и переждать опасное время.

Побег

Андрей был в полной растерянности. Ему казалось, что на фронте, не повидавшись с Настёной, он обязательно погибнет. С тяжёлым сердцем он сел в поезд и поехал в противоположном направлении, в родные места, а когда одумался, было уже поздно возвращаться на фронт. Дезертиров ожидали презрение товарищей и расстрел.

Почему Андрей Гуськов стал дезертиром:

Месяц он провёл в Иркутске у немой женщины Тани. Затем сбежал от неё и стал пробираться в родные места. Днём отсиживался на заимках, в стогах сена, а ночами переходил от деревни к деревне. До Атамановки добрался в одну из крещенских ночей.

Спрятался Андрей в старом зимовье за рекой Ангарой. Сюда и до войны никто не заглядывал.

Когда к Гуськовым пришёл участковый и стал спрашивать об Андрее, все разволновались. Участковый забрал его последние письма и объявил, что Андрей пропал.

Тайные встречи

Настёну не отпускала мысль о возвращении мужа. Встретившись с ним, она стала тайком носить ему еду, передавать вещи, лгать и изворачиваться перед его родными и односельчанами, чтобы ничего не заподозрили, потому что деревня была маленькая — все у всех на виду.

При встречах они вели долгие разговоры. Андрей понимал, что обречён скрываться всю оставшуюся жизнь, ведь такое преступление никому не прощают. Ему нужно было уходить в другие места, чтобы не обнаружить себя, однако он все оттягивал момент расставания с Настей.

Муж стал упрашивать Настю оставить ребёнка. Она видела в этом лишь эгоистичное чувство, ведь он не думал о том, что на неё будут показывать пальцем.

Муки совести

Настёне пришлось лицемерить и перед женщинами, получившими похоронки, и перед теми, чьи мужья вернулись с фронта живыми. В День Победы вся деревня отмечала большой праздник. А Настя не могла разделить общей радости, и виноват в этом был Андрей, поставивший её в такое ужасное положение.

Михеич, отец Андрея, всегда относившийся к невестке по-доброму, начал подозревать, что сын где-то рядом. Он чувствовал себя отчасти виноватым за то, что совершил Андрей, пытался поговорить с Настей, но та, обещав мужу не выдавать его никому, не открылась свёкру.

Андрей, живя в одиночестве, постепенно терял человеческий облик. Его постоянно преследовал страх быть пойманным, мучила совесть за то, что он совершил. Иногда он тайком приходил в деревню и наблюдал, как живут односельчане, ещё больше озлоблялся, обвиняя судьбу и войну в том, что с ним произошло.

Настя, понимая, что так продолжаться не может, уговаривала его выйти к людям и сдаться. Но Андрей отказался, обвинив её в том, что она желает ему смерти, чтобы избавиться от чувства вины. Измученная женщина вернулась домой и призналась в беременности свёкрам, после чего ушла от них.

Ночью она села в лодку и поплыла по Ангаре. Её мучали мысли, поэтому она не слышала, что несколько лодок с деревенскими людьми отправились вслед за ней, не слышала голосов, которые её окликали. Единственным выходом из сложившейся ситуации для неё стало самоубийство. Автор не рассказывает о нём, но, читая, можно понять, как все произошло на самом деле.

На похоронах Насти односельчане искренне жалели девушку и плакали о ней.

История дезертира, который 20 лет скрывался на чердаке, чтобы не идти на войну

Все ли героически сражались на фронтах Великой Отечественной? Долгое время этот вопрос вслух старались не произносить, чтобы не обесценивать подвиги советских солдат. Перед вами очерк знаменитого писателя-натуралиста, члена Русского географического общества, легендарного журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова, который был написан и опубликован в 1962 году. Эта история о психологии трусости вызвала небывалый читательский интерес. Впоследствии очерк «Дезертир» вышел в книге «Шаги по росе», за которую автора удостоили Ленинской премии. С разрешения ИД «Комсомольская правда» мы продолжаем публиковать серию знаковых материалов легендарного журналиста.

Дезертир

В воронежской «Коммуне» я прочитал заметку под названием «Заживо погребённый». В сорок втором году человек дезертировал из армии. Двадцать лет человек прятался на чердаке, совсем недавно спустился на землю и назвал свое имя. Тонких Николай. Невероятный, удивительный случай. Я немедленно выехал в Воронежскую область…

Степное село Битюг-Матреновка. Гуси на зелёных широких улицах. Трактор тянет по улице ярко-красный комбайн для уборки свёклы. Белые мазанки. Белое двухэтажное здание школы — окна ещё в известке. Вёдра с краской у школы, доски, груды белого кирпича.

— Тут он работает, — сказал директор.

Я присел на доски. Шесть человек убирают кирпич, пятеро носят доски, трое сгребают мусор, трое готовят парты. Наверно, тот высокий, в фуфайке? Но высокий макает палец в жёлтую краску и ставит весёлую метку на щеку девушке-маляру. Смех, суматоха. Нет, это не он…

Сели перекусить. Кружком — девчонки, кружком — ребята и ещё один круг — люди постарше. Кладут на жёлтые доски красные помидоры, кидают в сторону яичную скорлупу. Один человек не сел в круг. Достал из мешочка хлеб, сало, огурцы. Раза два бросил взгляд в мою сторону. Отвернулся. Потом лёг на спину, положил под голову руки и стал глядеть на низкие осенние облака.

Я подошёл ближе к рабочим, поздоровался. Он первый из всех торопливо ответил «здравствуйте!» и принялся за кирпичи.

— Тонких? — кивнул я прорабу.

— Да, старается, но устаёт. Час работает, а потом ляжет, руки под голову, как неживой…

Вечером я разыскал хату на самом краю села. Дверь открыла женщина лет семидесяти. Руки в муке, на столе тесто для пирогов. Хозяйка не рада гостю, но голос искательный.

— Сейчас позову Николая…

Николай, как потом оказалось, первым увидел гостя — и сразу в сарай. Человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен. Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает — надо поддерживать разговор.

Разговор односложный: «да», «нет», «конечно», «жалею»… Руки сложены на коленях, землисто-розовое лицо вздрагивает. Бесцветные глаза слезятся.

Приходит отец. На стену рядом с иконами вешает вожжи:

— Ну что, Николай, теперь молчать нечего. Теперь отвечать надо…

— Небось опять в газету, — сердито бросает мать и уходит доить корову.

Николай курит одну за другой сигареты. Говорить ему по-прежнему трудно, но слово за словом я узнаю трагедию человека-труса. Сначала боялся смерти. Потом боялся кары. Потом боялся жизни.

В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с холщовыми сумками за плечами из Битюг-Матреновки в Липецк шла группа ребят. Невеселое было шествие. Дома остались невесты, матери, а немцы вот-вот нагрянут. Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, и потом садились в теплушки и отправлялись к Волге. Каждый понимал, что ждёт его, и оттого руки еще крепче сжимали винтовку.

А он испугался. Он бросил друзей, глухими дорогами пошёл назад, к дому. В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга.

Мать сжала его в объятиях.

— Сынок… Живой, здоровый. Никому не отдам… Один раз живём…

Так начались эти страшные двадцать лет жизни возле печной трубы. От Волги шли письма. Между прочим, ребята писали: «Колька Тонких куда-то исчез…» В Битюг-Матреновке возле хаты у речки кое-кто по ночам видел странную тень. Пошёл слух по селу: дезертир…

Однажды утром в селе услыхали горькие причитания. Плакала мать Николая. В чёрном платке она стояла в конце огорода у могильного холмика. Белел свежий дубовый крест, горела свечка в руке.

— Прибежал хворый. Метался в жару… Ни полслова, ни слова… Умер. Колюшка.

Сидя на чердаке, сын слушал материнские причитания, в узкую щель видел людей в конце огорода, столпившихся над «его могилой».

С неделю поговорили, погоревали в селе. У матери постеснялись спросить: почему не на кладбище схоронила? Трудный был год. Горе редкий дом обходило, поэтому быстро забыли одинокий холмик на огороде. И только «усопший» в чердачную щель каждый день видел свою могилу…

Страшные двадцать лет. Семь тысяч дней, похожих как близнецы. Наперечет известные звуки: это мать доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребется мышь, это червяк точит стропила… При каждом новом и незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжимался в комок.

На чердаке в сорок втором мать раскинула полушубок. Двадцать лет человек пролежал на старой овчине.

Я прошу Николая вместе полезть на чердак. Он нехотя поднимается. Шаткая лестница. Двадцать лет изо дня в день по утрам на чердак поднималось ведерко и свёрток с харчами. С чердака мать снимала ведро с нечистотами. Полумрак. Фонариком освещаю снопы соломы, липкую паутину. Вот полушубок с вытертой шерстью, вот щель в крыше…

Чем жил человек? Он признаётся: всё было заполнено страхом. Всего боялся. Чужие шаги, незнакомый голос, автомобиль завернул почему-то к реке — дезертир припадал к щели: за мной или нет?

Никто, кроме матери, отца и сестёр, не знал о чердачном жильце. Иногда к нему поднимался соседский кот. Круглые глаза горели зелёными фонарями. Увидав человека, фонари пропадали. А человеку много ночей от страха снились кошмары.

В потемках начал слепнуть. От голубого неба, если заглянуть в щелку, болели глаза. Зато слух, как у зверя, обострился.

Не помнит, в какую по счёту весну, услышал он возле хаты сдержанный шепот. Их было двое. Шептались всю ночь. И всю ночь он просидел на коленях, приложив ухо к щели. Весь день потом колотилось сердце от страха и любопытства: придут — не придут?

Двое не знали, как чутко на чердаке слушают их поцелуи. Им нравились заросли лозняка и ромашек у крайнего дома, и они приходили всё лето, почти каждую ночь. И каждую ночь он сидел на коленях у щели. Потом двое перестали ходить. Он ждал неделю и не сдержался, спросил:

— Поженились, — сказала мать. — На Покров свадьба.

В то утро вместе с едой мать подала ему крест и сказала: надо молиться.

Зимою, ночами, когда от мороза глухо трескался лёд на реке, человек не выдерживал, спускался в хату, на печку. Однажды в такую ночь постучался потерявший дорогу геодезист. Пока мать объяснялась через закрытую дверь, сын кошкой метнулся по лестнице и всю ночь продрожал, синея от холода.

Летом, в тёмные часы между зорями, человек спускался к земле. Озираясь, он обходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остывающим после дневной жары тыквам. Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. Человек думал: «Это они меня боятся». Он сливался с ночью, а чуть светало — скрипела лестница на чердак. И снова, лёжа на вонючей овчине, человек наблюдал, как медленно белый червяк грызет стропила: «Я завидовал тем ребятам, которые не вернулись. Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят цветы, их помнят. А я… Зачем. Много раз трогал руками верёвку. Минута, и всё. Кому я нужен? Но жутко — живём один раз…»

Утром на чердак заглядывал робкий и пыльный луч. Ладонь тянулась к теплой полоске света. Текли слёзы, человек начинал вдруг рыдать… В чердачном люке появлялось лицо матери.

— Услышат… Люди услышат, сынок. Помолись…

Как-то ночью открыл старый сундук. Перебирая в коробке железные бляхи и пуговицы, обнаружил два рыболовных крючка. Сколько воспоминаний разбудили два рыболовных крючка! На чердаке он закрыл глаза и нажимал пальцем на остриё, пока не показалась капелька светлой крови. Забывшись, он увидел себя мальчишкой, белоголовым и резвым. Босой, он бежит на Битюг. Ноги обжигает роса. Он остановится на секунду: надо разбудить Ваську. С удочками они вдвоём идут к Битюгу. Колхозный сад по пути. Хрустят на зубах холодные яблоки. Сторож дядя Матвей кладет кизяки в костер, греет чай.

— Ловить. Ну-ну… Вон там у обрыва сазаны бьют…

В то утро с Васькой Ивановым, глядя на поплавки, они говорили о самолётах. Вместе с Васькой в сорок втором шли в Липецк. Васька после войны вернулся, как говорит сестренка, с двумя орденами. У Васьки — жена, четверо ребятишек. Васька теперь комбайнер, зовут его, конечно, Василь Никитич… Человек открывает глаза и видит вытертый полушубок, паутину и маленький пыльный луч солнца. В тот день он жадно ждал темноты. Завернув в тряпицу крючки, выполз на луг, подкрался к лошади, выдернул пучок волос из хвоста. Три дня не спеша, с наслаждением плел леску, прилаживал крючок. Ногтями разгреб землю на огороде и ощупью, разминая комочки земли, набрал в ладонь червяков. Он тщательно готовился. Как полководец, он не спешил начинать сражение, пока не убедится, что всё пойдёт хорошо. Он загадал: если на леске чётное число узлов — значит не всё потеряно. Число было чётным. Он бодро спустился по лестнице и, слившись с ночью, пошел к Битюгу.

Он не узнал Битюга.

Дрожащими руками, цепенея от непонятного чувства, размотал леску, неловко забросил в тёмную воду и стал ждать. Ослабевшие глаза не видели поплавка. Подтянув леску, обнаружил поплавок у самого берега, его прибило течением. Он снова забросил. Глаза опять не видели поплавка, только звёзды, как чешуя, рябили в глаза. Он бросил удочку и тихо поплелся к дому…

Часто думал: спущусь к людям, расскажу всё. Боялся. Уже не кары за трусость боялся: он знал — народ простил его трусость, боялся жизни. Всё пугало: и громкий человеческий смех, и песни во время покосов над Битюгом, и грохот комбайна, на котором ездил по спелой ржи Васька. «Что скажу людям? Что буду делать? Профессии никакой. Я даже говорить разучился». Мысленно он прикидывал для себя работу в колхозе: «Навоз вывозить… не смогу. Ослаб, еле поднимаюсь по лестнице…»

Огромная жизнь проплывала за чердаком большими белыми самолётами, красным комбайном Васьки, смехом мальчишек, плеском рыбы на Битюге. Сестра приносила домой звучные и непонятные слова: «целина», «спутник», «телевизор», «космонавты», «ракета», «атомный ледокол»… Это была уже совсем незнакомая жизнь. Два шага от дома при солнце, и всё — он будет частицею жизни. Боялся. Вспомнил, как однажды выбирали из подвала картошку. В темноте на картошке выросли длинные белые нити. На солнце нити пожухли и превратились в серую пыль. Он часто вспоминал белые нити. Его знали восемнадцатилетним парнем, теперь ему тридцать восемь. Он ослаб и разучился говорить. За двадцать лет он прочёл задачник по арифметике для третьего класса и каждый год по многу раз перечитывал книжки по географии, «про пустыню, про Крым, про Германию, про слонов, про Ленинград, про оленей и белых медведей». Он не знает ни одной песни, и петь ему не хотелось. Он не знает ни улыбок, ни поцелуев, не знает настоящего вкуса хлеба, потому что вкус этот знают только те, кто работает. Он ненавидел себя. Он завидовал тем, кто не вернулся от Волги. Двадцать лет он видел свою могилу. Могила сровнялась с землёй. Он знал: люди его забыли…

Он курит сигарету за сигаретой. Жёлтые руки сложены на коленях, глаза слезятся и смотрят под ноги. Отец чинит старую сбрую, мать опять принялась за тесто.

— Анна Александровна, вы понимаете, что произошло с вашим сыном?

— А что? Он никого не убил… Бог не всем одинаково отмерил…

У матери было семь дочерей и один сын. Мать хотела счастья своему Кольке. И вот оно, это счастье… «Не пожелаю самому злому врагу», — говорит сын.

В семье хорошо помнят конец войны. Вернулся отец. Сын слышал: он обнимает мать, сестёр, потом всё утихло и заскрипела лестница на чердак. Обняв сына, старый солдат с медалью на гимнастерке заплакал. Не от счастья заплакал солдат.

— Слезай… Люди умеют прощать…

Сын промолчал. Вмешалась мать:

— Замолчи! Всё Богом дано, от судьбы не уйдёшь…

Родитель бушевал с неделю, грозился сам пойти в сельсовет, но так и не хватило мужества у солдата. Смирился, спрятал в сундук медаль и стал подавать на чердак хлеб и чашку со щами. Шестнадцать лет кормил дезертира! Взбунтовался совсем недавно:

— Что ж получается! Ты отца должен кормить, а я до сих пор ведро принимаю… Слезай!

Молчит. Потом сказал:

Никто не помнил сына Тонких. Потом вспомнили о могиле. Позвали мать.

— Нет, не мой. Мой умер…

Потом выяснилось: странный человек действительно Николай Тонких…

Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира. Он живёт теперь среди нас. Он ходит в кино, и мечтает о женитьбе, и сам зарабатывает свой хлеб. Он устаёт на работе, избегает людей. Спит он по-прежнему на чердаке. «Никак не привыкну к избе…» Вечерами, перед тем как полезть на чердак, долго стоит во дворе, провожает закат.

Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. Но у кого поднялась бы сейчас рука на жалкого человека, пережившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! Он и теперь говорит: «Живём один раз». Но он сам понимает, как беспощадны для него эти слова. Двадцать золотых лет зачеркнуто в жизни. И теперь что за жизнь? Не всякий подаёт руку. А когда идёт по селу, острый слух ловит шёпот:

Презрение людей — самое тяжкое наказание для человека. А живём один раз…