Как жили в средневековом городе?

Фото 1 – средневековый город вдоль реки

Города в средневековой Европе были небольшими по современным меркам. В столицах (Лондоне, Париже) жило 40-50 тысяч человек, в других крупных городах – 15-20 тысяч, а в типичном среднем городке – 5-7 тысяч.

Фото 2 – средневековый Брюгге (Бельгия)

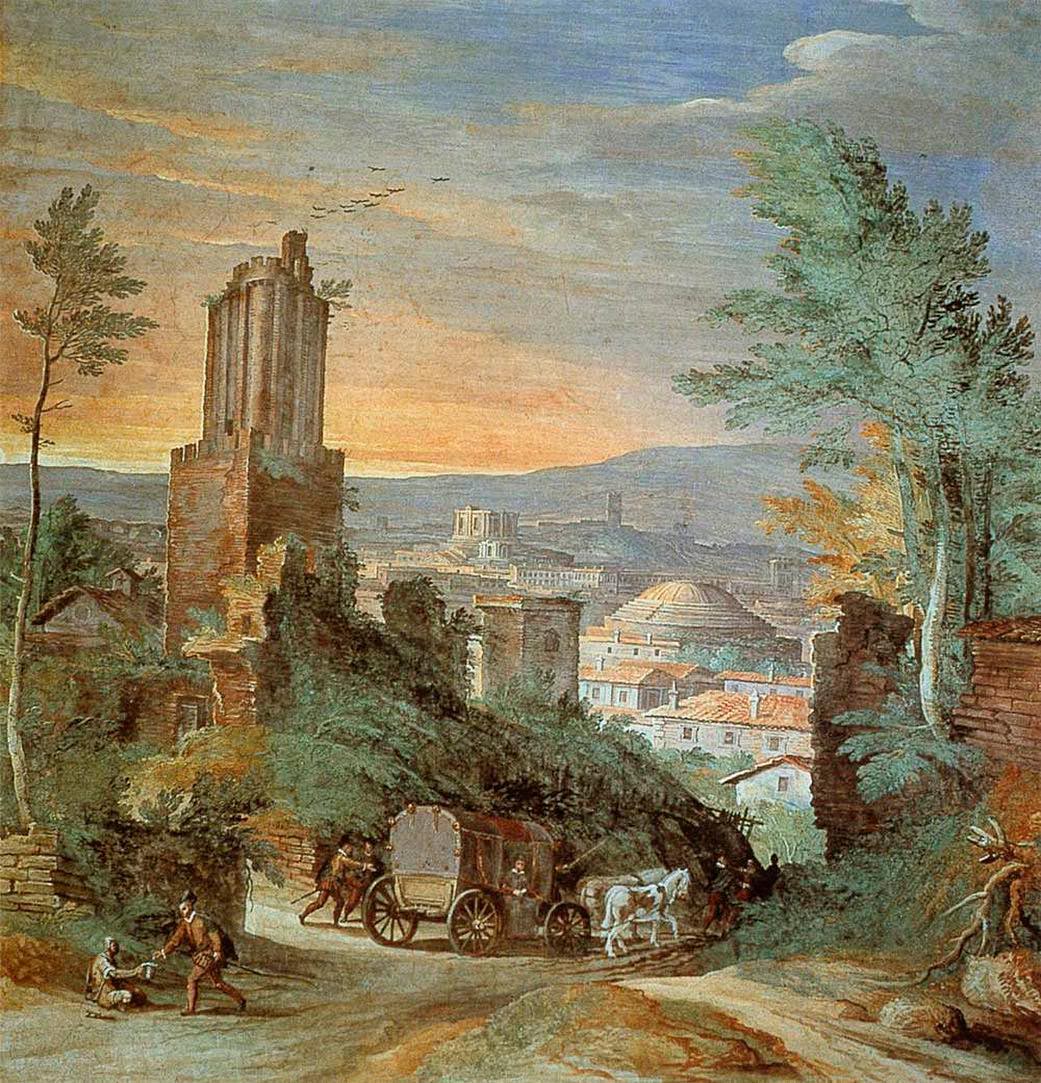

Города строились на берегах рек, вокруг замков или вдоль крупных трактов. В последнем случае участок дороги становился главной городской улицей. Также главная улица могла вести от замка сеньора к реке или тянуться вдоль берега.

Фото 3 – гравюра средневекового города

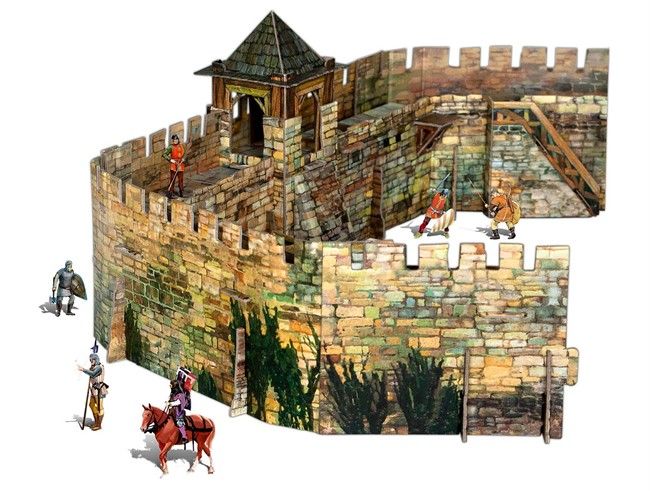

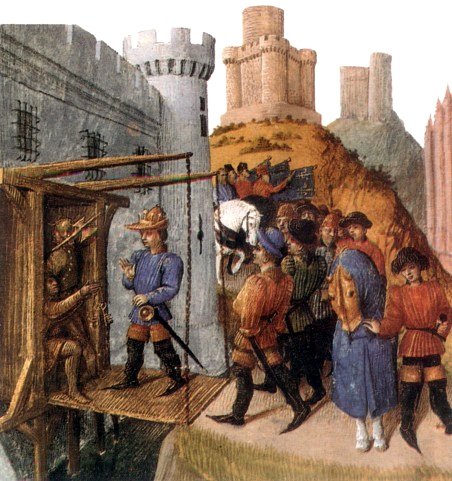

Практически любой средневековый город был окружен стенами. Причем, чем крупнее и богаче город, тем они были более мощными и высокими.

В худшем случае защитой от непрошеных гостей служила земляная насыпь с деревянным частоколом на ней, в лучшем – высокие каменные стены с башнями и бойницами, где дежурили караульные.

Фото 4а – нормандская крепость 10-11 веков (Франция)

Городские ворота запирались на закате и отпирались с восходом солнца. Обязанности по возведению укреплений и поддержанию их состояния распределялись между всеми горожанами. Они либо занимались строительными работами, либо платили денежный взнос.

Фото 5 – городское строительство

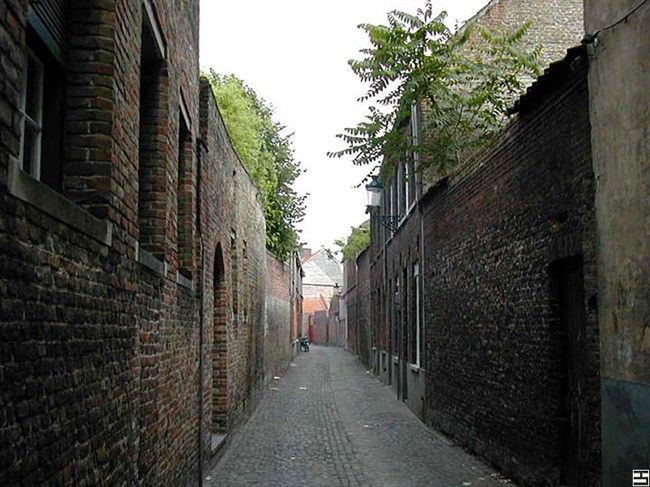

Городские стены ограничивали рост поселений, поэтому дома стояли вплотную друг к другу, а улицы были не более двух метров в ширину.

Фото 6 – узкая улочка Стокгольма

Фото 7 – средневековая площадь старого Таллина

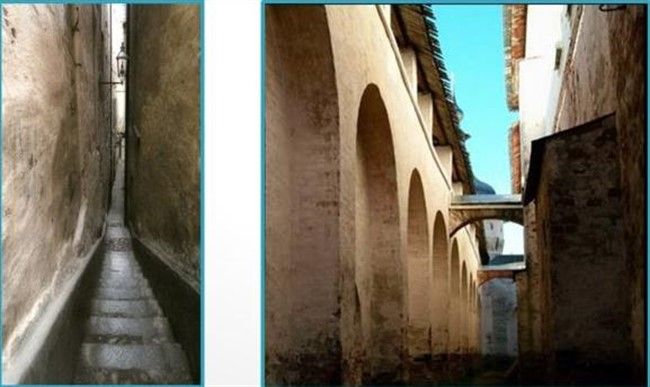

Одна из улиц в Брюсселе называлась «улицей одного человека», потому что там не могли разойтись даже двое.

Фото 8 – «Улица одного человека» в Брюсселе

Верхние этажи зданий выступали над нижними, что еще больше сужало пространство средневековых улиц.

Фото 9 – улочка итальянского города

О ночном освещении, водопроводе, канализации и других удобствах жители не могли и мечтать. Для современного человека жизнь в средневековом городе показалась бы сложной и опасной. Мусор выбрасывался прямо на улицы, во время ночных прогулок приходилось брать с собой фонарь.

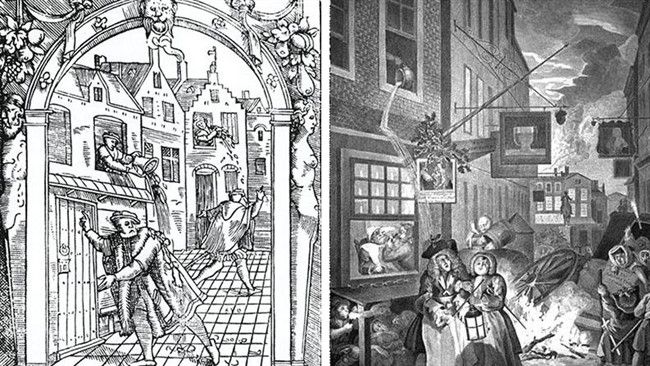

Фото 10 – гравюра улиц средневековых городов

Большинство домов были деревянными, а крыши – соломенными, и во время пожара огонь быстро перекидывался на соседние дома, что приводило к разрушению целых кварталов.

Фото 11 – средневековая городская площадь

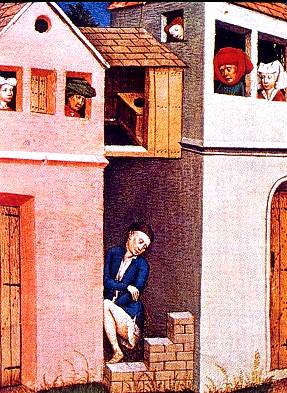

Из-за тесноты и грязи часто возникали и распространялись инфекционные болезни, от которых умирало много людей. Богатые люди укрывались от эпидемий в загородных поместьях. Когда опасность заражения исчезала, они возвращались, но перед этим пускали в дом какого-нибудь бродягу или бедняка. Если тот оставался здоров, то хозяева въезжали в дом без опасения.

Фото 12 – эпидемия чумы

В домах бедных горожан были маленькие окна, которые зимой затыкали сеном или тряпками. Чтобы согреться, разводили огонь, дым от которого выходил через отверстие в потолке или открытую дверь, но частично он оставался внутри помещения.

Фото 13 – фрагмент картины Брейгеля (старшего)

Вся обстановка в доме простых людей состояла из грубо сколоченного стола, скамей вдоль стен, кровати и сундука. В сундуке хранилась одежда, которая была дорогой, и поэтому ее берегли и передавали из поколения в поколение.

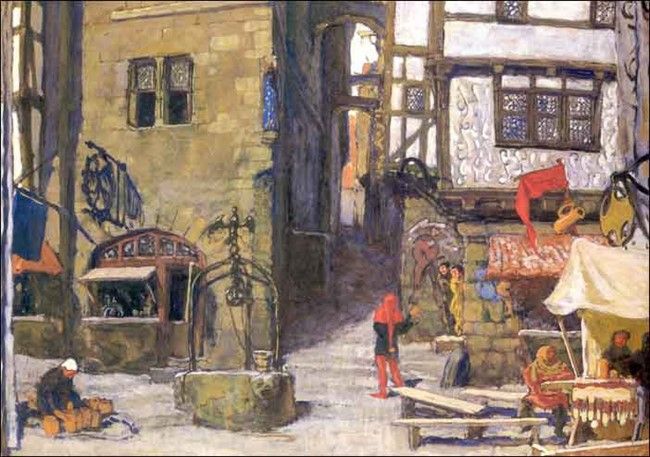

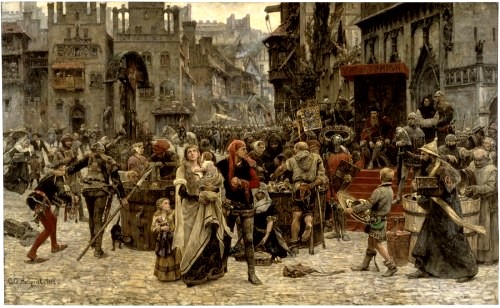

Фото 14 – средневековый город картина работы Е.Е. Лансера (народный художник РСФСР)

Основную часть населения средневекового города составляли торговцы, ремесленники, подмастерья, цирюльники.

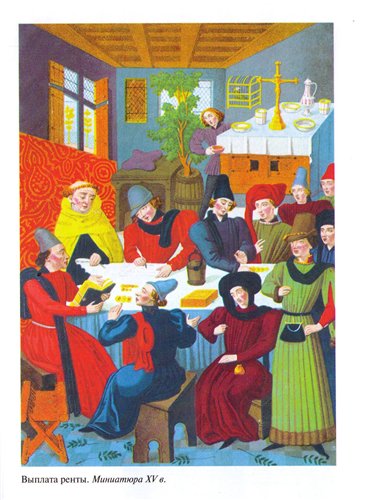

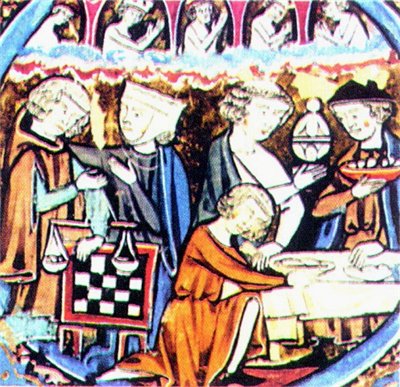

Фото 15 – зажиточные горожане средневековья

В крупных городах селилась аристократическая знать, феодалы, чиновники, врачи, юристы, Дома знати выделялись внешним видом, убранство в них было богаче и отражало их социальное положение.

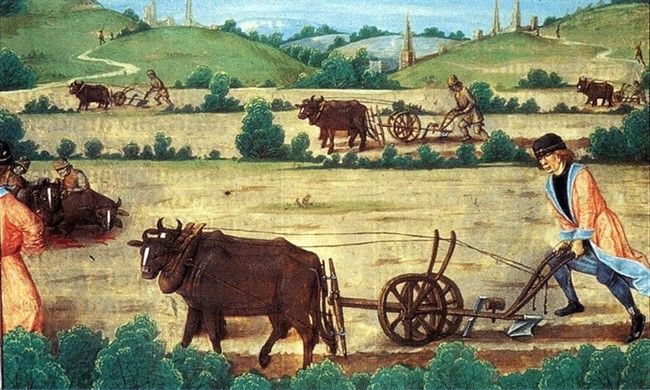

Фото 16 – работы в сельской округе

Многие горожане продолжали заниматься сельским хозяйством. Они возделывали поля за городскими стенами, пасли стада овец, коров. Ближайшая сельская округа считалась принадлежащей к городу.

В настоящее время многие города Западной Европы, сохранившие облик и дух Средневековья объявлены ЮНЕСКО объектами мирового культурного наследия.

Фото 17 – набережная французского города Нант

Жители городов бережно сохраняют памятники и архитектуру уникальных древних уголков средневековой истории Европы.

Фото 18 –средневековая улочка испанского городка в наше время

Городская жизнь в Средневековье: мифы и факты

Что первое всплывает у вас в воображении при словах «средневековый город»? Наверняка это грязные улицы, наводнённые бродягами, трактиры с мерзкой безвкусной едой и ушлые торговцы, продающие низкосортные товары. Но всё было совсем не так.

Факт: трактирщики были богатыми людьми

В городских трактирах чаще всего останавливались государственные чиновники, торговцы и представители духовенства. А большинство из них были богатеями, охотно оставлявшими деньги за хороший сервис, например, за чистые кровати и уход за своими лошадьми. К тому же трактиры были центрами сплетен и торговли. Будучи всегда в курсе событий, трактирщики нередко становились ещё и владельцами различных предприятий и магазинов. А тех трактирщиков, кто обладал отличной репутацией, нередко избирали на общественную должность.

Факт: в Средние века существовал фастфуд

Немногие горожане в Средневековье могли похвастаться тем, что в их доме есть печь. В то время они были очень опасными, и них часто возникали пожары. Поэтому городские жители приносили подготовленные продукты в пекарни и просили разрешения воспользоваться печью. Но чаще всего они забегали в пекарню, чтобы купить вафли, блины и пироги, которые можно съесть на ходу.

У средневековых пирогов было много начинки, а тесто выступало в роли контейнера для еды, обычно его не съедали. Примечательно, что магазины, торгующие фастфудом, оставались открытыми и после наступления темноты.

Миф: средневековая еда была пресной и невкусной

Даже крестьяне, живущие в деревнях, находили способы улучшить вкус своих простых овощных блюд и каш. Они добавляли в них душистые травы, выращенные на своём же огороде. А жители городов и вовсе не стеснялись пользоваться специями, особенно жители Лондона. В столицу Великобритании каждый день прибывали корабли, гружёные специями.

На городских рынках в Средние века можно было встретить знакомые нам имбирь, тмин, гвоздику и другие специи. Не был редкостью и рис, привозимый из Азии. Разумеется, стоили специи довольно дорого, но городские жители могли себе это позволить. А повара в пекарнях и трактирах соревновались друг с другом в умении пользоваться специями, чтобы привлечь покупателей. Правда, рассчитывать на ароматные вкусные блюда и сладкую выпечку могли только зажиточные горожане. Люди победнее покупали в пекарнях выпечку, подслащённую дешёвым мёдом, а не дорогим сахаром.

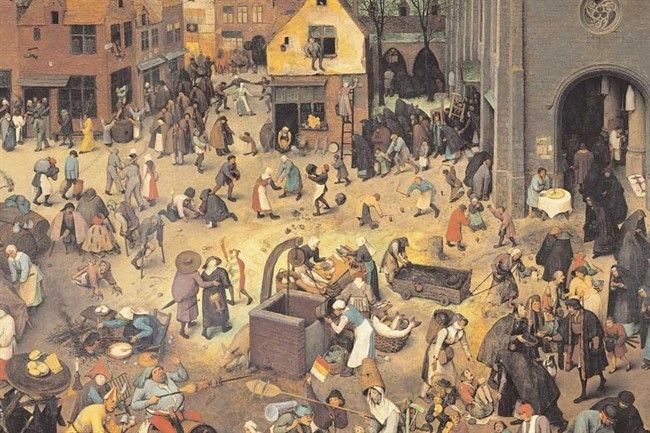

Факт: в Средневековье существовал футбол

Какие виды средневекового спорта вы можете назвать? Наверняка скачки на лошадях, фехтование и стрельбу из лука. Но, оказывается, в те времена был чрезвычайно популярен футбол! Только тогда он назывался просто — мяч.

Правила средневекового футбола несколько отличались от современных. Толкать мяч можно было любой частью тела, в том числе и руками, а в футбольной команде было около 400 человек. Этой толпе разрешалось драться и пинаться, а матчи проводили не только на загородных полях, но и прямо на городских улицах. Часто соперниками в футболе становились люди разных профессий. Сражались между собой и дамы, незамужние против замужних. В XIV веке король Эдуард II попытался ввести запрет футбол, но у него ничего не вышло. С изменёнными правилами эта игра дошла до наших дней.

Факт: в городах был комендантский час

Начинался комендантский час незадолго до захода солнца. С возвещающим о нём звонком ворота в город закрывались, и никого не пускали и не выпускали. Все жители обязаны были разойтись по домам, а выпивох, засидевшихся в трактирах, владельцы выталкивали на улицу прямо в распростёртые объятия ночных надзирателей. Те были добровольцами и охотно отвозили нарушителей в каталажку. При этом они не трогали чернорабочих, работавших допоздна, и именитых горожан. Простых людей же могли запросто остановить, допросить и, если ответы не устраивали надзирателя, препроводить в городскую тюрьму. Без уважительной причины находиться на улице после захода солнца было запрещено.

Факт: за вход в город нужно было платить

В Средние века за вход в большие города нужно было внести определённую плату на воротах. Не платить за вход и выход из города могли только проживающие в нём горожане. С простых путешественников брали чисто символическую плату, если они не везли ничего на продажу. А вот с торговцев, приезжающих на ярмарки, деньги брали по полной. В каждом городе имелся список ставок, по которым торговцы обязаны были заплатить налог за тот или иной ввозимый товар.

Факт: в Средневековье проституция была легальна

В Средние века взгляды людей на добрачные половые отношения были весьма пуританскими. Но вместе с этим во многих городах были вполне легальные бордели, существование которых объяснялось весьма просто. Считалось, что мужскую похоть нужно удовлетворять безопасным способом, чтобы защитить невинность честных дам.

Все владельцы борделей обязаны были предоставлять отчёт о своих прибылях и убытках в городской совет. А финансировались эти заведения не за счёт правительства или церкви, а за счёт богатых покровителей. При этом иногда бордели принадлежали высокопоставленным членам духовенства. Разумеется, это держалось в тайне от посетителей. В некоторых городах владелец борделя обязан был присягнуть мэру и служить только ему. А в Вене борделями могли владеть только женщины.

Миф: люди были зависимы от лордов

Жители деревень и правда были привязаны к земле, на которой они жили, и считались собственностью лордов. Но они всегда могли обратиться в суд, если с ними обращались плохо. Если всё было совсем худо, то крестьяне при должной удаче могли сбежать в город и стать свободными, прожив в нём больше года. А вот горожане были совершенно независимы.

Конечно, городские жители должны были соблюдать законы и платить налоги, особенно на землю. Последние, к слову, шли к лорду, на земле которого находился город. Но при этом жители подчинялись не лорду, а городскому совету, который сами же избирали.

Факт: средневековые гильдии были очень влиятельны

В Средние века, конечно же, существовали ушлые торговцы, пытающиеся впарить товар ненадлежащего вида. Но работали такие в основном на дешёвых рынках или в мелких лавочках. В серьёзных магазинах ситуация обстояла иначе.

Городские торговцы обязаны были состоять в гильдии. Это было выгодно обеим сторонам. Состоящие в гильдии всегда могли рассчитывать на медицинскую страховку и страхование жизни, а ещё на выплату пособия для многодетных семей или денежную помощь в сложной ситуации. Также гильдии финансировали строительство церквей и дошкольное образование и помогали мастерам найти учеников. В ответ члены гильдии обязывались помечать свои товары особым знаком и неукоснительно соблюдать установленные стандарты качества. А если покупатель был недоволен купленным товаром, то он мог пожаловаться в гильдию, и нерадивый мастер обязан был выплатить компенсацию.

Факт: в городах было меньше жителей, чем в деревнях

Средневековые города по сравнению с современными были очень маленькими, а число населения в них постоянно менялось. Например, во время ярмарок за счёт торговцев и путешественников оно увеличивалось в раза. Но фактически в городах жило мало людей, и тому было несколько причин.

В городах, несмотря на комендантский час, было небезопасно. К тому же земля в городе стоила очень дорого, а значит, не каждый мог позволить себе построить дом в черте города. Но главной причиной нежелания людей жить в городах в Средние века было то, что жизнь в них была по сути бесполезной. В те времена большинство людей занималось сельским хозяйством, и отправляться жить в город им было невыгодно. Так что в городах жили в основном богачи, ремесленники и торговцы. По примерным подсчётам только 12% людей в Средневековье были городскими жителями.

Горожане и их образ жизни

Урок 17. Всемирная история 6 класс ФГОС

Конспект урока «Горожане и их образ жизни»

Город в Средневековой Европе по своему устройству, образу жизни населения и значению сильно отличался от деревни, замка или монастыря.

Население города было неоднородным. Его можно разделить на три категории.

Патрициа̀т или городские богачи. Это купцы, банкиры, владельцы домов и земли.

Плебѐйство – самые бедные горожане. Ими были бедняки, разнорабочие, подмастерья.

Бю̀ргеры или средний класс. Это мелкие и средние торговцы, ремесленники.

В городском совѐте – органе управления средневековым городом – присутствовали бюргеры и патрициат.

Они собирали налоги, распоряжались финансами, проводили свой суд, чеканили монету, руководили ополчением.

В городах скапливалось множество нищих, бежавших крестьян, калек.

Они выполняли самую тяжёлую работу. Особых прав у них не было, поэтому в городах не раз случались восстания бедняков.

В среднем городе средневековой Европы проживало от 1 до 5 тысяч человек.

Большими считались города в 20–40 тысяч жителей (Кё̀льн, Лю̀бек, Стра̀сбург, Ню̀рнберг).

Только немногие города, такие как Константино̀поль, Ло̀ндон, Парѝж, Венѐция, Флорѐнция, Мила̀н насчитывали в разное время более 100 тысяч жителей.

Средневековый город был хорошо защищён. Его окружали высокие стены и ров. Попасть внутрь можно было только через ворота.

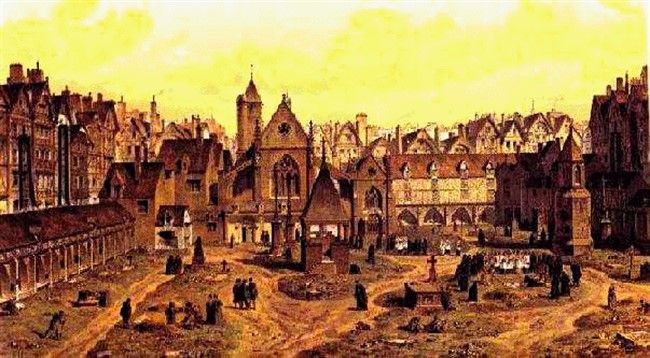

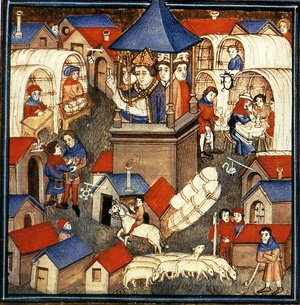

Центральным местом в городе была рыночная площадь. Рядом с ней располагался городской собо̀р. Здесь же находилась ра̀туша – здание городского совета.

В ратуше размещались зал заседаний, городская казна, тюрьма, арсенал.

Ближе к центру города возводились общественные здания: больницы, учебные заведения, мастерские, дома городских сообществ.

От рыночной площади расходились улицы. Они были крайне узкими, так как стены ограничивали пространство города.

Ширина главных улиц достигала семь-восемь метров. Переулков – один-два метра. Тротуаров они не имели.

Дома строили в два-три этажа. В основном из дерева. Поэтому пожар для средневекового города был самым страшным бедствием.

Уличного освещения, мостовых, водопровода и канализации в городах не было долгое время. Мусор сбрасывали в выгребные ямы и сточные канавы.

Мелкий скот (козы, овцы и свиньи) нередко пасся прямо в городе.

Из-за тесноты и грязи в городах часто возникали эпидемии. Они уносили большое количество жизней.

Вокруг стен города возникали предмѐстья. Их населяли в основном ремесленники.

Предместья затем обносились новым кольцом стен. Таким образом город расширялся.

Нередко горожане владели землёй вне города. Свои поля, пастбища и огороды были для них хорошим подспорьем.

Горожанин – одно из главных действующих лиц средневековой истории.

Богатство городов основывалось на богатстве их граждан.

Поэтому жизнь городских жителей в Средние Века была наиболее динамична.

Оживал город с рассветом. О начале дня сообщал бой колоколов собора. Самые богатые города могли позволить себе часы с боем, которые отмеряли время дня и ночи.

Бережное отношение ко времени и своей свободе – отличительная особенность жителей средневекового города.

Время приобрело ценность. Ремесленник, не успевший вовремя сделать заказ, оставался без доходов. Торговец, который также не смог вовремя продать товар, рисковал своим делом. Потеря времени стала равносильна потере денег.

Горожане были особым сословием. Они упорно отстаивали свои свободы. Ввиду этого сложился союз королей и городов. Короли и города противостояли феодалам. Поэтому города поддерживали королей.

Союз городов и королей

Они платили большие налоги и пошлины, выставляли ополчение. Короли в свою очередь давали городам льготы, не вмешивались во внутренние дела горожан.

Средневековый город был уникальным явлением своего времени. Он вобрал в себя многообразие тогдашнего мира.

Город исполнял военную функцию. Он защищал население, был военным и оборонительным центром.

Торговую – центр торговли и ремесла.

Религиозную – в городах или рядом с ними часто располагались крупные монастыри, резиденции духовенства.

Административную – из города своими землями мог управлять феодал или король.

Культурную – в городах развивались образование, литература и искусство.

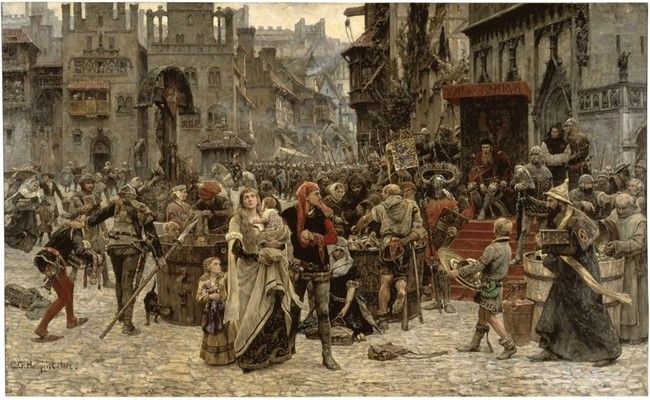

Горожане любили зрелища. Такими событиями могли стать публичная казнь, въезд в город свиты короля, выступление артистов.

В честь разных праздников устраивались шествия, карнава̀лы, мистѐрии. Они также пользовались большой популярностью у горожан.

Неоднородность населения, часть которого составляли приезжие, позволяло горожанам расширять кругозор, познавать окружающий мир, обогащаться за счёт культурных заимствований.

Город создал новый образ жизни, новых людей, новые ценности.

Средневековый город стал новым явлением в жизни Западной Европы.

Он стал центром развития товарно-денежного хозяйства.

Образ жизни горожан, основанный на ценности времени и личных свобод, стал прообразом современного общества многих стран Европы.

Средневековый Город. Прогулка по нему

Средневековое общество было по своей сути сельским: в городах проживало не более 10 % населения Европы.

Возрождаться городская жизнь в Европе началась лишь к началу XII столетия, когда население городов и их территории резко увеличились.

Расстояния между городами были небольшими.

В густонаселенных районах расстояние между соседними городами не превышало 1-2 дней конного пути (30-50 км).

Перенесемся воображением на сотни столетии назад и представим себе, что мы подходим к средневековому городу.

Город

Города в средневековой Европе были довольно малы.

Наши привычные масштабы «мегаполиса» совсем не применимы к ним.

Возникают разночтения в оценке населения средневековых городов, связанные с тем, что в тогдашних документах как правило указывалось не все население, а только взрослые, а иногда — только взрослые мужчины.

Городские ворота запирались с заходом солнца и отпирались на рассвете.

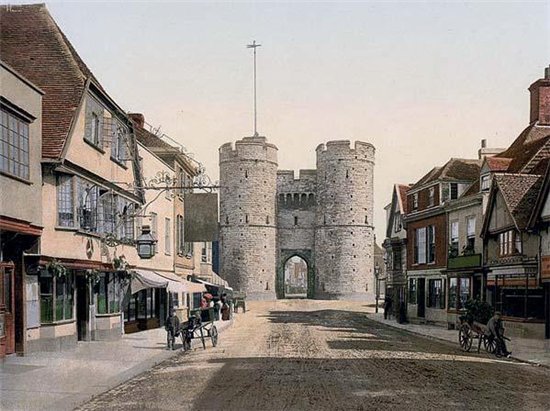

Средневековые ворота в английском городе Кентербери, в графстве Кент. Этот символ города привлекает многочисленных туристов в город.

60-ти футовые ворота являются самыми большими из сохранившихся до нашего времени городских ворот в Англии.

Западные ворота в Кентербери были построены из песчаника в 1379-ом году, и до сих пор находятся в превосходном состоянии, являясь важным туристическим символом города.

Дорога все еще проходит через арки этих ворот, так что они до сих пор сохраняют свою главную первоначальную функцию.

Совершая прогулку по средневековому городу, вы тщетно искали бы на домах того, что нам кажется столь необходимым, к чему мы так привыкли,— номеров.

Нумерация

Нумерация домов и вывески с названиями улиц, вся эта система, понятная нам сегодня, была учреждена только в XVIII веке.

До того местоположение дома на улице можно было определить по вывескам – нарисованным или вырезанным на стене, намалёванным на подвешенной доске, но в Средневековье они имелись не на каждом доме, и мы не знаем точно, как побирались такие изображения.

Большинство исследователей полагают, что владельцы устанавливали и меняли вывески совершенно свободно; однако, редкие свидетельства показывают, что здесь мог вмешаться сеньор и разрешить или запретить перемену вывески, затеянную новым владельцем в угоду собственному вкусу или ради отражения своей деятельности.

Несмотря на попытки контроля со стороны сеньоров и увеличение числа идентифицирующих изображений к концу Средневековья, такая система не давала полного охвата домов во всём городе.

Улицы сделались живописнее, но удобнее от этого не стало, поскольку на них встречались одинаковые вывески.

Точный адрес – одновременно прогресс и утрата свободы, ибо судьи, сборщики налогов и прочие представители власти могут вас узнать и найти.

Даже в XVIII веке таблички с названиями улиц так часто срывали по ночам, что названия решили высекать в камне.

Со стороны площади доносится музыка.

Всё верно, в городах всегда ошивались жонглёры, менестрели, вертепщики, стремившиеся заработать на жизнь своими талантами.

Планировка

Многие города имели примерно однотипную планировку.

В центре главная площадь, на которой находились самые главные здания: центральный собор, ратуша или зал заседаний, дом (или замок) правителя.

От площади по радиусам разбегались улочки. Они не были прямыми, петляли, пересекались, образуя маленькие площади, их соединяли проулки и проходы.

Все это образовывало настоящий лабиринт, в котором приезжему нетрудно заблудиться.

Улицы города… Сюда редко проникает солнце.

Преградой для него служит прежде всего узость улиц, а также и довольно далеко, иногда на несколько футов, выступающие над нижними этажами верхние этажи.

Очень многие дома, кроме того, снабжены выдвигающимися вперед этажами. Недостаточная ширина улиц и эти этажи-выступы оставляют мало места для обитателей.

Город, не будучи в состоянии разрастаться в ширину, успешно растет вверх.

В нижних этажах домов помещаются лавки, сараи, погреба.

А ведь еще недавно, не смотря на свои внушительные стены, город представлял огромное село с маленькими, крытыми соломою домишками.

Село и город

И долго горожанин не расставался со своими сельскими привычками.

Бывало, по всем улицам разгуливали свиньи и всякий домашний скот.

Сами улицы были далеко не чистыми. Мостовая сначала появилась только перед домами знатных и богатых граждан.

Люди, выходя на улицу, одевали деревянные башмаки, надетые прямо на обувь.

Эти „башмаки» играли роль современных галош.

Собственно говоря, эта дополнительная обувь вовсе не была башмаками, хотя и называлась так: она представляла собою просто деревянные подошвы,

прикреплявшиеся ремнями к обычному башмаку.

Выглядело это вот так

Уличная грязь увеличивалась еще оттого, что, не смотря на строгие постановления и требования городского совета, жители города никак не могли расстаться со своими привычками: все лишнее, все ненужное, без зазрения совести, выбрасывалось ими на улицу.

Вот как описывается город Гансом Саксом(1530г.) в его произведении «Похвальное слово городу Нюрнбергу»

«Ворот же ровным счетом шесть,

Притом еще два малых входа;

Десяток рынков для народа.

Прилавки не бывают пусты:

Хоть отбавляй зерна, капусты,

Плодов и сала и вина;

На всяк товар своя цена,

Обилен торг – куда ни глянь!

Еще тут есть тринадцать бань

Общественных и храмов восемь,

Где Богу мы хвалу возносим.

Река по городу бежит,

Семь дюжин жерновов вертит…

Здесь трудятся под каждой кровлей;

Иные заняты торговлей,

И бойко их идут дела!

А большинство от ремесла

Приобретает свой доход

И припеваючи живет.

А сколько в городе ремесел –

Я было стал считать, да бросил»

Торговые площади

Город Нюрнберг на средневековой миниатюре

Ближе к центру города располагались богатые дома, дальше — дома и мастерские ремесленников, совсем на окраинах — трущобы.

Недалеко от городских ворот располагались купеческие подворья, где останавливались проезжие купцы. Там же были склады товаров.

Обычай выставлять свои товары за дверьми лавок, на самой улице, был очень распространен среди торговцев средневекового города.

С этой целью у очень многих лавок устроены навесы над частью улицы, прилегающей к лавке.

В большом городе могло быть несколько торговых площадей.

Некоторые из них были «специализированными» местами торговли определенным товаром и носили соответствующие названия (Рыбная, Железная, Зерновая, Гончарная и пр.).

На ремесленных улочках тоже шла торговля. Дом ремесленника был одновременно и его мастерской, и магазинчиком, где продавались товары.

Улицы

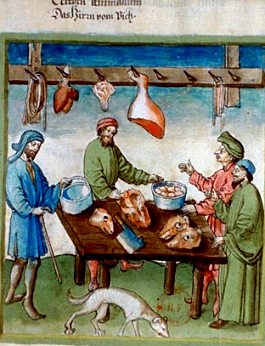

В средние века улица была использована как мясницкий рынок.

Убой скота и продажа мяса тушами, создал целый ряд опасностей для здоровья, что побудило такие внести указ (1301), который запрещал мясникам продавать тушки или куски мяса.

Которая уже была выставлена на продажу с их киосков и подвергавшимся солнечному свету на полный день (если конечно, мясо не был тщательно очищено и просолено).

Мало что изменилось вообще-то…

Характерной особенностью средневекового ремесла в Европе была его цеховая организация — объединение ремесленников определённой профессии в пределах данного города в особые союзы — цехи.

Цехи появились почти одновременно с возникновением городов.

В Италии они встречались уже с X в., во Франции, Англии, Германии — с XI—XII вв.

Каждый цех имел особые «секреты мастерства», которые ревностно хранились.

За открытие оных секретов постороннему (не ученику или подмастерью) мастер мог быть исключен из цеха или даже изгнан из города.

Система сбора налогов в те времена тоже существенно отличалась от современной. Такого понятия как «подоходный налог» не существовало.

Налог

Реальный доход человека никого не интересовал и никак официально не учитывался. Налоги брали с имущества (реально существующего на данный момент) и налогами облагались конкретные действия.

Так, налог взымался за проезд по мосту, за ввоз в город товаров, за торговлю на рыночной площади, за право вывешивать над своей мастерской вывеску и т.д. и т.п.

При определении налога на имущество сборщик налогов проводил… ну не обыск, конечно, но близко к тому: подробный досмотр имущества и составление его описи.

За неуплату налога часть имущества горожанина могла быть конфискована и продана с торгов.