Положение крестьянства в 16 веке и причины зависимого труда

Крестьянство — один из важнейших классов российского общества. Оно претерпело немало изменений и окончательно сформировалось только в конце Средних веков. Люди смогли внести значительный вклад во все сферы общественной жизни, особенно в экономику. Тема «Крестьянство и его положение в 16 веке, причины зависимого труда» вызывают много дискуссий. Чтобы полностью понять её, следует изучить подробно материал, касающийся становления и эволюции крепостного права.

Становление крестьянства и его признаки

Крестьянство — класс людей, который образовался и существовал несколько веков назад. Основные занятия — выращивание натуральных сельскохозяйственных продуктов и уход за скотом. Возникло крестьянство ещё в первобытном обществе в период неолита. В это время человек отошёл от собирательства и стал заниматься земледелием и приручать диких животных. Главная причина образования — появление ремёсел и разделение труда. После этого стала чётко прослеживаться разница между городскими и сельскими поселениями.

Признаками крестьянства являются:

Впервые понятие крестьянин было применено к человеку в конце XIV века и с того времени начало широко использоваться в обозначении определённой категории людей.

Первоначально так называли жителей деревень и сёл, которые оказались в сложном положении и были зависимы от землевладельцев, проживая и трудясь на их земле. Это был довольно долгий временной промежуток, начинающийся со Средних веков и продолжающийся до конца XVIII века.

Начало закрепощения

Закрепощение крестьян происходило в несколько этапов в период с XV по XVII век. У этого явления были предпосылки. К числу главных относят:

Изначально, перебираясь на новое место жительства, крестьяне занимали у феодалов орудия труда и семена различных культур для посева. После этого становились должниками, то есть зависели от них. Они всё ещё оставались свободными и могли в любой момент выйти из зависимости, погасив свой долг. Если денег не было — они переходили в собственность землевладельца.

Каждый год крестьяне были обязаны вносить своему владельцу оброк. Его размер обговаривался заранее и отдавался натуральными продуктами. Подобные обязательства перед феодалами заставляли крестьян усерднее трудиться, чтобы полученной продукции хватало и на расчёты с помещиком и на содержание своей семьи. Размер взноса не менялся на протяжении долгих лет, но после того как возросли запросы феодалов, увеличился и он.

Спустя некоторое время взносы продуктами поменялись на денежные, а затем крестьян и вовсе принудили работать на поле помещика. Изначально они не отнимали много сил. Со временем феодал становился всё богаче и приобретал больше земель, вот тогда люди стали трудиться на износ и у них не почти не было времени для работы на своём участке. В связи с этим экономическое положение сельских граждан ухудшилось и их права заметно ущемлялись, то есть начался период закрепощения крестьян.

В России крепостное право крепко установилось до 1861 года и было отменено только после того, как его осудила передовая часть русской знати.

Категории зависимых людей

Крестьянство за всё время существования никогда не было единым классом. Издавна оно делилось на большое количество категорий и групп. Среди них можно было выделить 4 основные.

Частновладельческие и дворцовые

Частновладельческие крестьяне на Руси полностью принадлежали феодалу. Они проживали в его поместье и регулярно оплачивали ренту. Люди этой группы не обладали никакими правами. По желанию владельца их могли в любой момент продать или отправить в ссылку за малейшую провинность. Такая категория являлась одной из самых многочисленных.

Дворцовые крестьяне были собственностью царя и членов его семьи. Их основная обязанность — обеспечение хозяина дворами и иными производственными материалами. По сравнению с частновладельческими, положение дворцовых чаще всего бывало намного лучше.

Монастырские и черносошные

Монастырские крестьяне жили при церкви и полностью ей принадлежали. Они работали на благо христианству и, таким образом, отрабатывали свою трудовую повинность.

Черносошные крестьяне (или государственные). Этот вид имел некоторые привилегии, по сравнению с другими группами. Люди не были собственностью феодалов и не теряли личную свободу. Трудились они на благо Российского государства.

Тема положения крестьянства изучается на уроках истории в школе. Чтобы ученики лучше усвоили материал, его можно изложить в форме доклада или сообщения, дав характеристику основным моментам возникновения и развития зависимого труда.

Крестьянство

Становление крестьянства

Крестьянство представляет собой одну из ранних социальных групп, занятую производством натуральной сельскохозяйственной продукции. Возникновение крестьянства пришлось на пору неолита – первобытного общества, когда древний человек от собирательства и охоты перешел к выращиванию культурных растений и одомашниванию диких животных.

К причинам крестьянства относят, прежде всего, разделение труда, отделение ремесел от земледелия, появление и усиление контраста между городскими поселениями и селом.

Главными признаками крестьян считаются:

Понятие «крестьянство» впервые было использовано в конце 14 века, и с тех пор стало общим определением сельского населения. Изначально класс крестьян был представлен свободными земледельцами, которым пришлось пережить непростой период зависимости от землевладельца и прикрепления к земле. Данный процесс захватил промежуток времени от средневековья вплоть до конца 18 века, и был распространен повсеместно в европейских странах и на Руси.

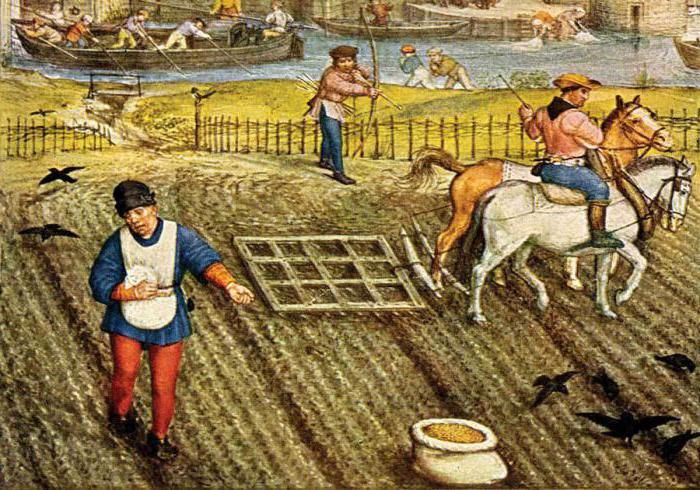

Рис. 1. Средневековый крестьянин.

Начало закрепощения крестьян

Закрепощение крестьянства пришлось на 15-17 века, и происходило в несколько этапов.

Предпосылками этого явления послужило:

Заселяясь на новом месте, крестьяне поначалу брали у землевладельца в долг семена для посева, орудия труда. В результате они оказывались в зависимом положении от помещика, но еще могли его покинуть, полностью погасив все долги.

Положение крестьянства в 16 веке было относительно стабильным. Ежегодно крестьяне платили своему хозяину оброк – заранее оговоренное количество сельскохозяйственной продукции. Подобные натуральные платежи стимулировали крестьян больше работать на своем хозяйстве, чтобы получать больше продукции и иметь возможность прокормить свою семью и рассчитаться с помещиком.

Рис. 2. Сельскохозяйственные работы.

Долгое время размер натурального взноса не менялся, но с ростом запросов феодалов он начал повсеместно увеличиваться. Так со временем изменился вид обязательств крестьян перед помещиками: на смену натуральным оброкам пришли денежные, а затем все большее распространение получила работа крестьян непосредственно на помещичьем поле.

Поначалу работы на помещичьих землях не были изнурительны, но с увеличением размеров хозяйских пашен крестьяне были вынуждены работать в ущерб собственному хозяйству. Так не только ухудшалось общее экономическое положение сельского населения и ущемление прав сословия, но и происходило их закабаление.

Крепостное крестьянство в России существовало вплоть до 1861 года. Однако такое положение было осуждено передовой частью русского дворянства и крепостничество было отменено государственным указом.

Категории крестьян

Крестьянство никогда не было однородным классом: во все времена оно делилось на множество групп и категорий.

Крестьяне делились на четыре основные группы:

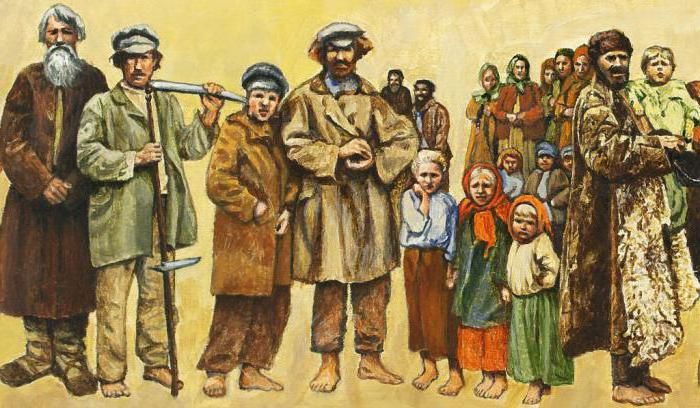

Рис. 3. Дворцовые крестьяне.

Что мы узнали?

При изучении темы «Крестьянство» мы узнали, что послужило предпосылками для появления такого общественного класса как крестьянство. Мы выяснили его отличительные особенности, узнали, как происходило закрепощение крестьян, на какие группы они были поделены.

Русские крестьяне в XVI веке

Прежде крестьяне могли уходить от своих господ в течение всего года. Изданные в 1497 и 1550 гг. новые Судебники (сборники законов) ограничивали это право крестьян по всему государству. Теперь крестьянин мог уйти от своего господина, только окончив полевые работы, — в неделю до Юрьева дня, 26 ноября (по ст. ст.), и неделю после него.

При этом он должен был еще получить от господина «отказ» — разрешение на выход, предварительно рассчитавшись с ним и выплатив «пожилое» — особую плату за пользование жильем и другими постройками. После введения «Юрьева дня» крестьянам стало намного труднее уходить от одного господина к другому, что поставило их в большую зависимость от феодалов.

Особенно усилился процесс закрепощения во второй половине XVI в. В это время быстро росла барская запашка, и для обработки ее землевладельцам нужно было все больше рабочих рук. Теперь феодалы намеревались лишить крестьян права перехода даже в Юрьев день, т.е. окончательно закрепостить, чтобы произвольно распоряжаться их трудом, имуществом подвергать суровым наказаниям и даже продавать.

В XVI в. русские крестьяне подразделялись на частновладельческих, живших на земле феодалов — бояр и дворян; черносошных, живших на государственных землях, и монастырских. Монастыри владели обширными землями, на которых трудились тысячи крепостных крестьян. О хозяйстве одного из этих монастырей — Иосифо-Волоколамского — сохранилось довольно много документов.

Он был основан в 1479 г. близ г. Волоколамска (к северо-западу от Москвы). Едва возникнув, этот монастырь начал расширять свои владения и вскоре превратился в большое феодальное хозяйство. Окруженный каменными стенами с грозными башнями, монастырь представлял собой укрепленный замок, господствовавший над окружающими селами.

Сбор натурального оброка с монастырских крестьян.

В вотчинах Иосифо-Волоколамского монастыря, расположенных в пяти центральных уездах Русского государства, монастырская пашня обрабатывалась руками крепостных. Крестьяне молотили хлеб, возили его в монастырские кладовые и на рынок, ловили рыбу для монахов, косили сено для монастырского скота. Кроме того, они платили денежный оброк, т. е. вносили ежегодно определенную сумму денег и доставляли для монастырского стола яйца, сыр, мясо, масло и т. п.

Руководили монастырским хозяйством монахи. Во главе их стоял келарь — заведующий хозяйством. В каждом селе были его помощники (приказчики), которые учитывали, сколько хлеба высевалось и убиралось, как он расходовался, в каком количестве поступали доходы от крестьян. Они собирали подати и чинили суд и расправу над крестьянами по своему усмотрению: сажали непокорных в тюрьму, заковывали в цепи, накладывали на них тяжелые штрафы («пени»).

Каждую осень приказчики получали из монастырской казны деньги для «отказа» крестьян в Юрьев день.

В монастырской приходо-расходной книге 22 ноября 1579 г. записано, что в этот день из монастырской казны было «дано старцу Данилу на крестьянские выходы 2 рубля 15 алтын 2 деньги».

Подобных записей много.

Во время крестьянских «отказов» происходили острые столкновения между крестьянами и феодалами, последние под разными предлогами не хотели отпускать от себя крестьян. Феодалы старались переманить крестьян друг у друга.

Богатый Иосифо-Волоколамский монастырь был опасным соперником для светских феодалов — дворян-помещиков. Монастырские старцы давали крестьянам деньги взаймы для оплаты «пожилого» старым хозяевам и, пообещав различные льготы, свозили их с прежних мест и переселяли в монастырскую вотчину. Впоследствии крестьянам было очень трудно, а для многих и совсем невозможно возвратить долг и покинуть монастырь.

Поэтому большинство из них, попадая в долговую кабалу, навсегда оставались монастырскими, несмотря на тяжелые работы и оброки.

Своз крестьян (картина К. В. Лебедева).

Долгое время историки стараются выяснить, каким образом было отнято у крестьян право выхода в Юрьев день. Ведь большинство документов и законов конца XVI в. до нас не дошло: одни были уничтожены иноземными интервентами в начале XVII в., другие погибли при большом московском пожаре 1626 г. Неутомимые исследователи ищут в архивах документы, содержащие хотя бы ссылки на законы о крестьянах.

В 1909 г. удалось обнаружить семь грамот-документов о новгородских поместьях в 80-х гг. XVI в. В грамотах указывалось, что из поместий некоторые крестьяне ушли в «заповедные годы», они должны быть разысканы и возвращены их прежним помещикам. Отсюда историки сделали заключение, что в 80-х гг. правительством Ивана IV были введены «заповедные годы» (от слова «заповедь» — запрещение), когда крестьянам в Юрьев день запрещалось переходить от одного господина к другому. Много сделал для изучения русского крестьянства выдающийся советский историк акад. Б. Д. Греков, написавший большую книгу «Крестьяне на Руси с древнейших времен до середины XVII в.».

Недавно в Центральном государственном архиве древних актов были найдены ссылки на указ царя Федора Ивановича, изданный по инициативе Бориса Годунова около 1592— 1593 гг. Этим указом право крестьянского выхода в Юрьев день было отменено по всей России.

Свое горькое сожаление по поводу утраченных прав русский народ выразил в известной поговорке: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» В жизни русского крестьянства наступил мрачный период. По всему Русскому государству устанавливалось крепостное право.

Правительство пыталось бороться с крестьянскими побегами и организовало государственный сыск беглых. По указу 1597 г. крестьяне могли быть разысканы и возвращены владельцам в течение 5 так называемых «урочных лет». Если же в течение «урочных лет» помещик не сумел найти своего крестьянина и не подал челобитную о его возвращении, он терял на него право и беглый закреплялся за новым владельцем.

Рост барщины и усиление крепостничества испытали на себе, и крестьяне Иосифо-Волоколамского монастыря, хозяина рачительного, не упускавшего случая приумножить свои богатства. В начале 90-х гг. XVI в. монастырские власти перевели своих крестьян с оброка на барщину. Кроме того, они принуждали крестьян брать у монастыря деньги взаймы и платить высокие проценты в монастырскую казну.

Крестьяне заволновались. В конце 1594 г. они перестали повиноваться монастырским приказчикам и ключникам, отказались работать на барщине и платить оброки. Монастырских приказчиков, которые пытались организовать барщинные работы, крестьяне избивали. Обстановка в монастыре приняла такой угрожающий характер, что сюда выехала из Москвы специальная комиссия. Но и вмешательство царской администрации не помогло. Монастырским властям в январе 1595 г. пришлось временно пойти на некоторые уступки, чтобы успокоить крестьян. Волнения в Иосифо-Волоколамском монастыре были одним из предвестников большой крестьянской войны под предводительством И. И. Болотникова, которая разразилась в начале XVII в.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.