Марина Цветаева

Биография

День рождения Марины Цветаевой приходится на православный праздник памяти апостола Иоанна Богослова. Это обстоятельство поэтесса позднее неоднократно отразит в своих произведениях. Родилась девочка в Москве, в семье профессора Московского университета, известного филолога и искусствоведа Ивана Владимировича Цветаева, и его второй супруги Марии Мейн, профессиональной пианистки, ученицы самого Николая Рубинштейна. По отцу у Марины были единокровные брат Андрей и сестра Валерия, а также родная младшая сестра Анастасия. Творческие профессии родителей наложили отпечаток и на детство Цветаевой. Мама обучала ее игре на фортепиано и мечтала увидеть дочь музыкантом, а отец прививал любовь к качественной литературе и иностранным языкам.

Так получилось, что Марина с мамой часто жила заграницей, поэтому свободно говорила не только по-русски, но и на французском и немецком языках. Более того, когда маленькая шестилетняя Марина Цветаева стала писать стихи, то сочиняла она на всех трех, причем больше всего – по-французски. Образование будущая знаменитая поэтесса начала получать в московской частной женской гимназии, а позднее училась в пансионах для девочек в Швейцарии и Германии. В 16 лет она попробовала прослушать курс лекций по старофранцузской литературе в парижской Сорбонне, но обучение там не окончила.

Когда поэтесса Цветаева начала публиковать свои стихи, она стала близко общаться с кругом московских символистов и активно участвовать в жизни литературных кружков и студий при издательстве «Мусагет». Вскоре начинается Гражданская война. Эти годы очень тяжело сказались на моральном состоянии молодой женщины. Разрыв родины на белую и красную составляющие она не принимала и не одобряла. Весной 1922 года Марина Олеговна добивается разрешения эмигрировать из России и отправиться в Чехию, куда несколько лет назад бежал ее муж, Сергей Эфрон, служивший в рядах Белой армии, а теперь обучавшийся в Пражском университете.

Долгое время жизнь Марины Цветаевой была связана не только с Прагой, но и с Берлином, а через три года ее семья смогла добраться и до французской столицы. Но и там счастья женщина не обрела. На нее действовала угнетающе молва людей о том, что ее муж участвовал в заговоре против сына Льва Троцкого и что он завербован советской властью. Кроме того, Марина осознала, что по своему духу она не эмигрант, и Россия никак не отпускает ее мысли и сердце.

Стихотворения

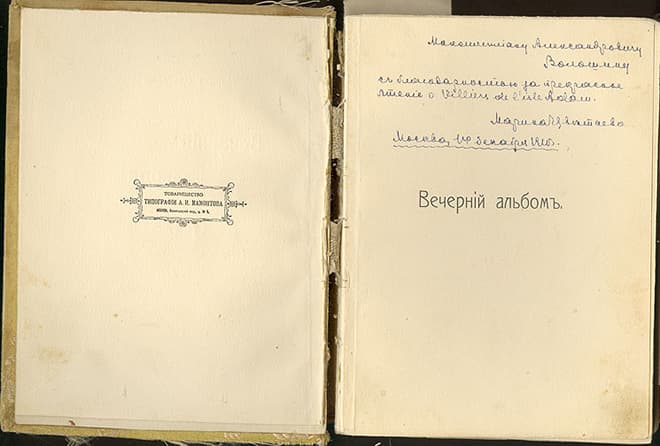

Первый сборник Марины Цветаевой под названием «Вечерний альбом» увидел свет в 1910 году. В основном он включал ее творения, написанные в школьные годы. Довольно быстро творчество юной поэтессы привлекло внимание знаменитых литераторов, особенно ею заинтересовались Максимилиан Волошин, муж Анны Ахматовой, Николай Гумилёв, и основоположник русского символизма Валерий Брюсов. На волне успеха Марина пишет первую прозаическую статью «Волшебство в стихах Брюсова». Кстати, довольно примечательным фактом является то, что первые книги она публиковала на свои собственные деньги.

Вскоре был издан «Волшебный фонарь» Марины Цветаевой, ее второй поэтический сборник, потом вышло и следующее произведение — «Из двух книг». Незадолго до революции биография Марины Цветаевой была связана с городом Александров, куда она приехала в гости к сестре Анастасии и ее супругу. С точки зрения творчества этот период важен тем, что он насыщен посвящениями близким людям и любимым местам и позднее был назван специалистами «Александровским летом Цветаевой». Именно тогда женщина создала знаменитые циклы стихотворений «К Ахматовой» и «Стихи о Москве».

Личная жизнь

Со своим будущим мужем Сергеем Эфроном поэтесса познакомилась в 1911 году в доме своего друга Максимилиана Волошина в Коктебеле. Через полгода они стали мужем и женой, а вскоре на свет появилась их старшая дочь Ариадна. Но Марина была женщиной очень увлекающейся и в разное время ее сердцем завладевали другие мужчины. Например, великий русский поэт Борис Пастернак, с которым у Цветаевой были почти 10-летние романтические отношения, не прекратившиеся и после ее эмиграции.

Кроме того, в Праге у поэтессы начался бурный роман с юристом и скульптором Константином Родзевичем. Их связь продлилась около полугода, а затем Марина, посвятившая возлюбленному полную неистовой страсти и неземной любви «Поэму горы», вызвалась помочь его невесте выбрать свадебное платье, тем самым поставив точку в любовных отношениях.

Но личная жизнь Марины Цветаевой была связана не только с мужчинами. Еще до эмиграции, в 1914 году она познакомилась в литературном кружке с поэтессой и переводчицей Софией Парнок. Дамы быстро обнаружили симпатию друг к другу, которая вскоре переросла в нечто большее. Марина посвятила возлюбленной цикл стихов «Подруга», после чего их отношения вышли из тени. Эфрон знал о романе жены, сильно ревновал, устраивал сцены, и Цветаева была вынуждена уйти от него к Софии. Впрочем, в 1916 году она расстаётся с Парнок, возвращается к супругу и через год рожает дочь Ирину. О своей странной связи поэтесса скажет позднее, что любить женщине женщину дико, но только одних мужчин – скучно. Тем не менее, любовь к Парнок Марина охарактеризовала как «первую катастрофу в своей жизни».

После рождения второй дочери Марина Цветаева сталкивается с черной полосой в жизни. Революция, побег мужа заграницу, крайняя нужда, голод. Сильно заболела старшая дочка Ариадна, и Цветаева отдает детей в приют в подмосковном поселке Кунцово. Ариадна выздоровела, но заболела и в трехлетнем возрасте умерла Ирина.

Позднее, уже после воссоединения с мужем в Праге, поэтесса родила третьего ребенка – сына Георгия, которого в семье называли «Мур». Мальчик был болезненным и хрупким, тем не менее, во время Второй мировой войны пошел на фронт, где и погиб летом 1944 года. Похоронен Георгий Эфрон в братской могиле в Витебской области. В связи с тем, что ни Ариадна, ни Георгий не имели своих детей, то на сегодняшний день прямых потомков великой поэтессы Цветаевой не существует.

Смерть

В эмиграции Марина и ее семья жили чуть ли не в нищете. Муж Цветаевой не мог работать из-за болезни, Георгий был совсем крошкой, Ариадна пыталась помочь финансово, вышивая шляпки, но фактически их доход составляли скудные гонорары за статьи и эссе, которые писала Марина Цветаева. Она назвала такое материальное положение замедленным умиранием от голода. Поэтому все члены семьи постоянно обращаются в советское посольство с просьбой вернуться на родину.

В 1937 году получает такое право Ариадна, через полгода в Москву тайно перебирается Сергей Эфрон, так как во Франции ему угрожал арест как соучастнику политического убийства. Через некоторое время официально пересекает границу сама Марина с сыном. Но возвращение обернулось трагедией. Очень скоро НКВД арестовывает дочь, а за ней и мужа Цветаевой. И если Ариадна после смерти Иосифа Сталина, отсидев свыше 15 лет, была реабилитирована, то Эфрона расстреляли в октябре 1941 года.

Впрочем, его жена об этом уже не узнала. Когда началась Великая Отечественная война, женщина с сыном-подростком отправилась в эвакуацию в городок Елабуга на реке Каме. Чтобы получить временную прописку, поэтесса вынуждена устроиться на работу посудомойкой. Ее заявление датировано 28 августа 1941 года, а спустя три дня Цветаева совершила самоубийство, повесившись в доме, куда их с Георгием определили на постой. Марина оставила три предсмертные записки. Одну из них она адресовала сыну и просила простить, а в двух других обращалась к людям с просьбой позаботиться о мальчике.

В память о великой русской поэтессе был открыт музей Марины Цветаевой, причем не один. Существует подобный дом памяти в городах Тарус, Королев, Иванов, Феодосия и многих других местах. На берегу реки Оки установлен монумент работы Бориса Мессерера. Есть скульптурные памятники и в других городах России, ближнего и дальнего зарубежья.

Марина Цветаева

| Цветаева, Марина Ивановна | |

| Страна: | Российская империя → СССР |

| Годы жизни: | 1892-1941 г.г. (48 лет) |

| Деятельность | |

| Жанры произведений: | Поэзия, Проза, Мемуары, Перевод |

| Автограф | |

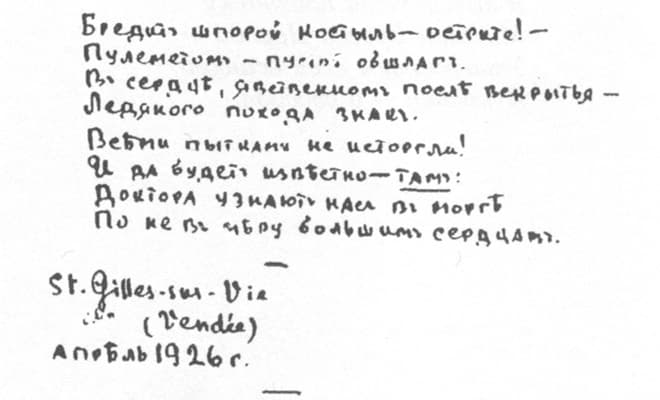

СодержаниеБиблиографияСемьяУчёбаВ 1899—1902 гг. Цветаева училась в Музыкальном Общедоступном училище В. Ю. Зограф-Плаксиной в классе фортепиано. В 1901—1902 гг. училась в Четвёртой женской гимназии. Но осенью 1902 г. из-за обнаруженного у М. А. Цветаевой туберкулёза вместе с семьёй уехала на Итальянскую Ривьеру, жила в Нерви близ Генуи. Там она познакомилась с понятием «Революция» и с русскими революционерами. Далее революционные стихи, печатающие в Женеве. В 1903—1904 гг. училась во французском пансионе сестёр Лаказ в Лозанне, в 1904—1905 гг. — в пансионе сестёр Бринкман во Фрайбурге. В конце лета 1905 г. Цветаевы вернулись в Россию. Марина вместе с матерью и сестрой Анастасией жила в Ялте, где готовилась к поступлению в гимназию. Летом 1906 г. И. В. Цветаев перевёз их в Тарусу, где 5 июля М. А. Цветаева скончалась. В сентябре 1906 г. Цветаева поступила пансионеркой в четвёртый класс женской гимназии им. В. П. фон Дервиз, из которой через полгода была исключена за свободомыслие и дерзость. Не получилось и в гимназии А. С. Алфёровой. В сентябре 1908 г. поступила в шестой класс частной женской гимназии М. Т. Брюхоненко, которую и окончила через два года. Но наконец, летом 1909 г. Цветаева предприняла первую самостоятельную поездку за границу. В Париже она записалась на летний университетский курс по старофранцузской литературе. Творческий путьВ марте 1921 г. началась многолетняя дружба Цветаевой с князем Сергеем Волконским. Эфрон к тому времени уже был в Праге, где стал студентом Карлова университета. Там его отыскал находившийся в заграничной командировке И. Эренбург и передал ему письмо от Цветаевой. В июле Цветаева, также через Эренбурга, получила первое за 3,5 года письмо от мужа. В конце года она начала готовиться к отъезду из России: переписывала набело рукописи, приводила в порядок архив, раздавала и распродавала вещи. В начале 1922 г. в Москве вышел сборник «Вёрсты», горячо принятый читателями и критиками, а в Берлине — сборник «Разлука» с полной редакцией поэмы «На красном коне». В Чехии написаны знаменитые «Поэма Горы» и «Поэма Конца», посвящённые Константину Родзевичу. В 1928 в Париже выходит последний прижизненный сборник поэтессы — «После России», включивший в себя стихотворения 1922—1925 годов. Позднее Цветаева пишет об этом так: «Моя неудача в эмиграции — в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда…» В отличие от стихов, не получивших в эмигрантской среде признания, успехом пользовалась её проза, занявшая основное место в её творчестве 1930-х годов («Эмиграция делает меня прозаиком…»). В это время изданы «Мой Пушкин» (1937), «Мать и музыка» (1935), «Дом у Старого Пимена» (1934), «Повесть о Сонечке» (1938), воспоминания о Максимилиане Волошине («Живое о живом», 1933), Михаиле Кузмине («Нездешний вечер», 1936), Андрее Белом («Пленный дух», 1934) и др. С 1930-х годов Цветаева с семьёй жила в нищете. Финансово ей немного помогала Саломея Андроникова. Личная жизньПоэтесса и София Парнок познакомились, когда Цветаевой было 22 года, а Парнок — 29. У Марины был трепетно любимый муж Сергей Эфрон и двухлетняя дочь Ариадна, за плечами Парнок — особенная репутация и несколько громких романов с женщинами, о которых шепталась Москва. Марина и София познакомились 16 октября 1914 года и тем же вечером Цветаева написала предельно искреннее признание: » Я Вас люблю. — Как грозовая туча За то, что Вы язвительны и жгучи За то, что мы, что наши жизни — разны За Ваши вдохновенные соблазны « ГибельВойна застала Цветаеву за переводами Федерико Гарсиа Лорки. Работа была прервана. Восьмого августа Цветаева с сыном уехала на пароходе в эвакуацию; восемнадцатого прибыла вместе с несколькими писателями в городок Елабугу на Каме. В Чистополе, где в основном находились эвакуированные литераторы, Цветаева получила согласие на прописку и оставила заявление: «В совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда. 26 августа 1941 года». 28 августа она вернулась в Елабугу с намерением перебраться в Чистополь. Точное место захоронения неизвестно, но официально потвержденная могила поэтессы существует. Творчество«Юношеские стихи», 1913—1915. Воспоминания о Марине Цветаевой (Владимир Сосинский)Посвящается Льву Абрамовичу Мнухину за то, что он заставил меня их написать, Марина Ивановна Цветаева была ни на кого не похожа, ни на кого, кто жил на земле в мое время. Она пришла с другой планеты, с другими понятиями и представлениями о морали, этике и взаимоотношениях с людьми… Надо всегда, повсюду, и в прошлом, и настоящем, и будущем, быть на стороне побежденных: в Вандее — за королевскую рать, надо быть не на стороне санкюлотов, которые не оставили в живых ни одного из офицеров Луи XVI. Не помню, кто это сказал: «Благородная, страстная и горестная Цветаева — поэт хвалы и хулы — всегда на стороне побежденных. Победители, будь они даже освободители, ей чужды». Всех, кто в государстве приходит к власти, надо не восхвалять, а ненавидеть… Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова не только выхлопотала французскую визу для Эфронов, не только прислала денег на дорогу, он отдал в своей трехкомнатной квартире лучшую, самую вместительную комнату, освободив гостей от квартплаты, которую сама вносила, что не помешало Марине Ивановне на вопрос пришедшего с нею познакомиться князя Святополк-Мирского: «Кто эта очаровательная дама, которая открыла мне входную дверь?» — ответить так: «Ах, не обращайте внимания — это моя квартирная хозяйка»… Марк Слоним, единственный за рубежом редактор, который печатал все без ограничений, что писала Марина Ивановна в стихах и в прозе, — не стоил уважения. Как глубоко был уязвлен на закате своих дней Марк Львович, фигурирующий в письмах к Черновой под кличкой «дорогой» то со строчной, то с прописной буквы (Марина Ивановна умела людей наделять кличками, иногда очень злыми), когда Глеб Струве прислал отрывки из этих писем Марины Ивановны, где она подшучивает над его романами, манерой жить и над его литературоведческими неудачами. «Может, не печатать?» — деликатно спрашивал Струве. Слоним гневно ответил: «Все печатайте, как есть». И в то же время вы можете прочесть в письмах Ариадны Эфрон в Москве в Нью-Йорк в начале 1960 года: «Передайте от меня сердечный привет Марку Львовичу — я часто его вспоминаю в числе редких и настоящих маминых друзей». В письмах из Праги в Париж Марина Ивановна возмущается чехами, их скупердяйством, их душевной бедностью, их затхлым провинциализмом, восторгается французами, русскими во Франции и рвется в Париж. А в письмах из Парижа к А. Тесковой хвалит чехов, своих благороднейших и верных друзей, и поносит Париж. Меня нисколько не смущает такой образ Марины Цветаевой, который я стараюсь правдиво изобразить. Я нисколько не умаляю ее ни как поэта, ни как человека, я продолжаю ее обожать, больше: обожествлять, любить и восхищаться ею. Я не делю ее на поэта и человека, а просто любил и люблю во всех ипостасях. Больше всех писателей России Марина Ивановна любила до обожания Алексея Ремизова, что не помешало ей съязвить в письме ко мне, обвинив его в дурном к себе отношении: «Ремизов с несколько двусмысленной дружественностью (ему не передавать!) прислал мне статейку А. Яблоновского — „На-ка, почитай-ка!“» Мы все томительно долго ждали на rue Rouvet приезда Марины Ивановны. Она что-то все откладывали свой приезд, по-видимому боясь потерять чешскую стипендию, а «Дорогой» и «Невинный» все не могли получить у чехов по этому поводу вразумительного ответа. И когда мы уже истомились донельзя, семья Эфронов оказалась с нами. Боже, какая это была интересная семья! Само собой разумеется, в ней и в нас безраздельно царила Марина Ивановна. Мы не разочаровались при первой встрече, как это обычно бывает, когда долго ждешь. Больше того: мы были очарованы. Мы жадно ловили каждое слово Марины Ивановны — удивлялись, смеялись, восторгались. И внешность ее нам очень понравилась: и как близоруко щурит глаза, и как лорнирует — совсем не с тем небрежением и высокомерностью, как Зинаида Гиппиус. Понравилось, как одевается, как закидывает ногу на ногу. Она был молода, стремительна, а угловатость ее, острые углы напоминали мне Иду Рубинштейн кисти Серова… А что за прелесть была Аля! Такой милый увалень, толстенький теленок. Она и считала себя теленочком, чувствовала себя им… А какая Аля красивая! большие-большие голубые глаза, голубее неба, бездоннее альпийского озера, и чуть ироническая, в Сергея Яковлевича, насмешка в огляде вокруг себя. Но усмешка не на тонких злых губах, на теплых, мягких — очень загадочная — себе на уме — и в то же время по-женски кокетлива. Как они были прелестны обе — мать и дочь — и как подходили друг другу. Гляжу на них через более чем полвека и не могу не прошептать: — «Марина, спасибо за мир!» — Как все верно здесь: и светловолосая женщина, она скоро потемнела, и еще скоро пришла седина. И часто, увы слишком часто, «рот напряжен и суров». О нашем знакомстве Аля Эфрон вспоминает в одном из своих писем: «Помню ваш прелестный весенний хоровод женихов и неваше праздничное навсегда осталось у меня под знаком боттичеллиевского „Рождения Венеры“, висевшего в комнате Лисевны. Как удивительно! А ведь и правда боттичелливское, ренесанское было в ваших триединствах — дружб, любвей — грация, рыцарственность, чистота… Боже мой, Боже мой!» Когда я впервые читал эти чарующие строки Ариадны Сергеевны, горько мне было припоминать, как Марина Ивановна пыталась разрушить этот боттичеллиевский хоровод. Из нас, трех женихов, она выбрала самого красивого, самого талантливого, самого в себе замкнутого — Даниила Георгиевича Резникова. Что только не делала Марина Ивановна, чтобы Даниила оторвать от Натальи Викторовны. Всего не перескажешь. Мы за него боролись втроем и за Наташино счастье. Приведу лишь один отрывок из письма к нему Марины Ивановны из Вандеи: «У нас целая бочка вина, и поила бы Вас — вино молодое, не тяжелее дружбы со мной. Сардинки в сетях, а не в коробках. Позже будет виноград. Чем еще Вас завлечь? Читала бы Вам стихи». В жизни Марины Цветаевой с ее многочисленными романами, и эпистолярными и всякими, если говорить по-настоящему, был всего лишь один-единственный роман. Она пронесла свою верную любовь к Сергея Яковлевичу через всю свою жизнь и только однажды сорвалась… Эта «измена» дала нам две дивные поэмы и два десятка совершенно гениальных писем, лучших в ее богатом эпистолярном наследии. И эта любовь быстро потерпела фиаско, привела к жалкой комедии вплоть до покупки самой Мариной Ивановной… подвенечного платья невесте героя «Поэмы Горы» и «Поэмы „Конца“». …В Ялте кто-то из наших поэтов (имени не назову) хвастался мне своим бурным романом с Цветаевой после ее возвращения на родину. Во время его рассказа я все думал, как один из героев «Записок из Мертвого дома»: «И все-то он врет! И все-то он врет…» Так я думаю сегодня так думал и в 26 лет, когда дал публичную пощечину редакции «Нового дома» и вызвал на дуэль одного из редакторов журнала, осмелившегося недобросовестной подборкой цитат из «Поэмы Горы» изобразить Цветаеву женщиной легкого поведения, а «Версты», в которых была опубликовала эта поэма, назвать публичным домом! Гронский, Штейгер, Иваск, Слоним, Резников, Гуль — это все выдумка, придумано Мариной Ивановной, но придумано так талантливо, что заставило некоторых из них поверить, что романы были. Марина Цветаева — волшебница и чародейка — создавала людей, вызывала их из небытия, из нетути, и наделяла их несметными богатствами. Она их переделывала, перекраивала, перекрашивала или просто выдумывала. И их такими новорожденными изображала в своих дивных письмах. Боже! Какие они все у нас красавицы, рыцари, боги, как умны, вдумчивы, романтичны, как ловко, подражая Марине Ивановне, владеют эпистолярным пером, хотя никто из них, за редким исключением, не достоин был приблизиться к ней даже на пушечный выстрел. У Марины Ивановны с рождения была волшебная палочка, и она могла из ничего сделать поэта. Она любого могла заставить писать хорошие стихи, хорошие письма. Она заколдовала даже — в круге своем — и великих поэтов, которые были поэтами и их не надо было учить писать стихи и эпистолы. Два гения нашего столетия! Но это тоже не были романы. Возвращаюсь к герою «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» — единственному роману Цветаевой вне семьи, — с недоумением развожу руками: ведь и этот кратковременный роман — что это был за роман! Герой этих двух поэм как-то говорил мне: «Не понимаю ваших восторгов перед стихами Марины Цветаевой. Я, например, их вовсе не понимаю, а те, что понимаю, они мне ничего не говорят. У меня, простите, полное отвращение к ее творчеству». Вчитайтесь в эти поэмы, да из писем ее к Константину Родзевичу (мне посчастливилось прочесть их в 1960 году — это самое значительное в эпистолярном наследии Цветаевой, и тогда они мне показались значительнее самих поэм) видно, как жадно Марина Ивановна ловила крошки внимания его к себе. Стоило ему сказать какое-нибудь банальное ласковое слово, и вот уже оно возводится в шедевр — в диалог Ромео с Джульеттой. Он взглянет на Марину Ивановну, и ей уже кажется, что на нее взглянуло бездонное озеро его прекраснейших глаз. Не уверен, но думаю, что сам Родзевич (она всегда почему-то писала: «Радзевич») не написал ей ни одной эпистолярной строчки: ему нечего было ей сказать. У Марины Ивановны была слабость, как я уже отмечал, к побежденным, к проигравшим игру, к людям, выкинутым из истории на свалку. И еще одна слабость у Марины Ивановны — к старикам: «мой идеальный старик», что отразилось и в ее творчестве. Вспомните: она воспевает Казанову не в расцвете его ловеласских успехов, а на закате его дней. Две эти ее слабости соединились в Александре Федоровиче Керенском, хотя тогда он лишь приближался к старости, но дряхлел очень быстро. Он все делал быстро, стремительно… Мне выпала честь их свести. Когда Марина Ивановна поселилась на рю Руве, она в первый же день заявила мне что я обязан привести его к ней, этого бывшего главнокомандующего русскими армиями, о котором «Малая Советская Энциклопедия» удивительно высказалась как раз в те дни, когда я в первый и последний раз ввел его в уютную квартиру на рю Руве: «Песнопевец „бескровной революции“, он спас голову Николая отменой смертной казни, но восстановил ее для солдат на фронте» (!). Я обещал Марине Ивановне привести к ней Керенского. Этот день живо помню. В нем было много неожиданностей для всех сторон. Начались они уже в самой редакции газеты «Дни». Я предварительно созвонился с Керенским. Он бурно вылетел из своего кабинета, где висел большой портрет его любимицы, «бабушки русской революции», Брешко-Брешковской, которая в свою очередь, обожала Керенского. Вылетев из кабинета в приемную, он стал озираться вокруг. Он был дико близорук. Когда Бабель в своем рассказе «Линия и цвет» говорит ему: «Нужны очки, Александр Федорович», — тот отвечает: «Никогда. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу». Увидев меня, Александр Федорович стремительно приблизился ко мне и, тыкая совершенно неприлично в мою сторону указательным пальцем, загремел: — Нет, Александр Федорович, Сосинский. — Ну какая там разница: Ладинский — Сосинский. Оба вы пишете. Оба — сотрудники моей газеты. — А я думал, что вы более наблюдательны, лучше запоминаете лица. Когда, кстати говоря, вы вели июльское наступление, как вы распознавали и не путали офицеров? Он вплотную подошел ко мне. Клюнул носом не в плечо: — По погонам, по погонам. «Вот уж нет! — подумал я. — По погонам никак нельзя было. Ведь, чтоб немцы не узнали, какие части стоят перед ними, попадавшие в плен солдаты и офицеры не имели никаких обозначений на погонах». В те дни мы все находились не при деньгах, тем более что все ухлопали в тот вечер на ужин. У меня не было денег на такси, и я повез Керенского в метро. По дороге, как все молодые люди учат стариков, учил я уму-разуму главковерха и автора только вышедшей «Гатчины»: «Ваши „Дни“ все советское ругают и не замечают того, как много положительного происходит там. Милюковские „Последние новости“, которые считаются консервативнее эсеровских „Дней“, даже они отмечают много интересных событий на родине. А какая проза! Какие стихи! А театры?! Мейерхольд, „Габима“, Таиров, Вахтангов!» Александр Федорович морщился, возражал слабо и как-то устало. И вот торжественный ужин на рю Руве. Хозяйки превзошли самих себя: чешско-русско-французская кухня. Вина! Водка «Смирновка». Дорогая скатерть, одолженная у соседей. Салфетки. Хрустать от соседей. Есть такие корешки, которые на правах школьных товарищей или грешной вашей общей молодости вваливаются к вам в любое время без всякого предупреждения, без телефонного звонка и как раз именно в такой момент, когда ты меньше всего его ждешь и когда с тобой люди, отнюдь ему не подходящие, и он им не подходит! У меня был такой Алеша Селиванов, однополчанин, одноклассник и сверстник. Он ввалился даже не ко мне, а в дом моей будущей невесты. И ко всем бедам был сильно на взводе. О его профессии можно не говорить: русский офицер в Париже двадцатых годов, само собой разумеется, шофер такси, да еще ночной. За столом всецело царили Марина Ивановна и Александр Федорович. Все остальные только слушали их. Кроме, конечно, Алеши Селиванова. Когда разговор зашел о современной литературе — той и этой — Марина Ивановна на первые места выдвинула Алексея Ремизова и Бориса Пастернака, Александр Федорович рьяно возражал, показав свое высокое искусство оратора и полемиста — он был за прозу Ивана Бунина и за поэзию Константина Бальмонта. Бурному спору положил конец Алеша Селиванов. Он безапелляционно заявил: — Нет, Александр Федорович, вы ошибаетесь. Дайте мне хорошую бутылку красного вина, и я напишу вам рассказ не хуже Бунина. Этим заявлением весьма заинтересовалась Марина Ивановна. Но я тотчас же заметил, что с ее стороны это была игра! — Александр Федорович! А что вы думаете, — прищурилась Марина Ивановна, что она всегда делала, когда говорила что-нибудь особенное и оригинальное, — если мы ему купим бутылку красного вина, вдруг он на самом деле напишет шедевр? — Да, — задумчиво, на полном серьезе (но я не утверждаю, что Керенский не понял шутки) ответил он. — Только я, как юрист, хочу знать, в какой момент мы дадим ему эту бутылку: до или после? — До, конечно, — ведь он же вдохновляется вином. — А если он никакого рассказа не напишет? — Ну, будет перед нами в долгу… В этот вечер Марина Ивановна не хотела читать своих стихов. Но Керенский настаивал. — Не знаю, что читать, — прошептала мне на ухо Марина Ивановна. — Посоветуйте. Ведь моих стихов он не понимает. А! Вспомнила: Вот что-то я прочту. И она прочла: Настежь, настежь После Марины Ивановны Ариадна Чернова превосходно прочла отрывок из «Молодца». Цветаева очень высоко ценила ее мастерство, не раз говорила, что никто так хорошо не читает «Молодца», как она, — и, даря ей свое «Ремесло», украсила его такой дарственной надписью: «Ариадне Черновой, полу-дочери, полу-сестре, — Марина Цветаева». Никогда не забуду финал этого удивительного, роскошного ужина — последние слова Керенского. То ли он слишком много выпил — или это у него уже начинался склероз, но он вдруг рассказал всем о настроениях молодой эмиграции, и вот что совсем недавно один из этих оболтусов говорил ему о Советском Союзе: и слово в слово пересказал все то, что я ему говорил в метро. Хочу привести отрывок из письма Марины Ивановны ко мне: «Милый Володя, Вы очень хорошо ко мне подошли, просто — у меня никогда не было времени и у Вас не было. Чувство требует времени, не мысль. Мысль — вывод. Чувство всегда начинает сначала, оно прежде всего — работа (и забота!). Есть лучший мир, где все наши умыслу зачтутся, а поступки отпадут. Тогда Вы, и Адя, и Ольга Елисеевна, и Наташа увидите, что я лучше, чем вы все видели, чем мне здесь дано было быть. Там у меня будет время быть собой, чувствовать и излучать. Дорогие друзья, наш проект существует исключительно благодаря вашей поддержке. | |