Виртуальный музей

«Каждый народ — золотой фонд России»

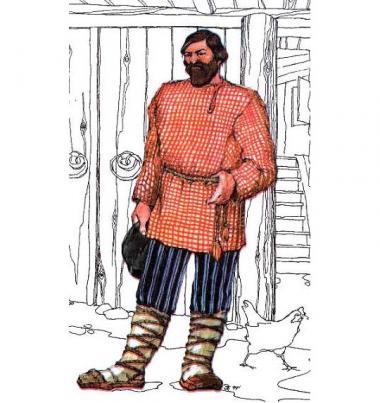

Национальный русский мужской костюм

Порты шились из полосатого холста с преобладанием синих, серых и белых цветов. Их шили узкими, плотно облегающими ноги, без карманов, завязывали их на поясе шнурком или верёвкой («гашником»). Бытовали и широкие штаны (шаровары). Шили их из домотканины, окрашенной в синий цвет. Материалом могла служить и пестрядь в полоску синюю с белым. Пояса, или как их чаще называли «поясья», у парней обычно были длиннее и шире, чем у женатых мужчин. До того, как в моду вошли карманы, к поясу привешивали гребешок и кисет. Поверх рубахи парни и богатые молодые мужчины носили суконные, плисовые (сшитые, изготовленные из плиса), нанковые (нанка — хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета) или полубархатные жилеты с атласной, сатиновой или коленкоровой спинкой (коленкор — гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения). Следует отметить, что силуэт мужского крестьянского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал место членения фигуры. Молодые мужчины обычно опоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность и солидность — под животом. Пояс играл существенную роль при совершении различных обрядов, например на свадьбах — ими соединяли руки молодых.

Типы верхней одежды были обычно единообразны для мужчин и женщин. Шили ее, в зависимости от сезона, из холста, сукна домашнего изготовления или меха. Летом, весной и осенью, отправляясь в дальнюю дорогу, надевали кафтаны. Шили кафтан из домотканого сукна, обычно темно-коричневого цвета. Воротник у кафтана и зипуна делался невысоким, стоячим. Отмечено бытование кафтанов с отложным шалевым воротником. Рукав прямой, без обшлага, несколько суженый книзу. Обычно до пояса кафтан шился на холщовой подкладке, с прорезными карманами. Кафтан застегивался на крючки с левой стороны и подпоясывался кушаком, из какой-нибудь ткани, большей частью цветной — красной или синей. Праздничные кафтаны отделывались по краю правой полы, углу подола, клапанам карманов цветной тесьмой, полосками кумача, бархата, пуговицами, вышивкой цветными нитями. Зимой верхней одеждой служили овчинные шубы, тулупы и полушубки, сшитые, как правило, мехом внутрь. Шубы шили из дубленных овчин, окрашенных в желтый и черный цвет. Кроились шубы и полушубки точно так же, как и кафтаны. Более зажиточные крестьяне покрывали их тканями, и они назывались «суконные шубы». Шуба шилась в талию, со сборами, с небольшим стоячим воротником, с застежками на левой стороне. Богатые крестьяне имели шубы с большим количеством сборов сзади. Их называли «борчатки». Полы и грудь таких шуб обычно украшались вышивкой, оторачивались сафьяном или дорогим мехом. Шуба без покрытия ткани называлась «нагольная».

Полушубки с длинными рукавами, обычно целиком закрывали ладони рук. Застёгивались на застёжки и подпоясывались широким поясом или кушаком, за который при работе и переездах затыкались рукавицы, топор, кнутовище. Шубы шили портные мужчины, которые ходили по деревне от дома к дому. Весной и осенью, когда отправлялись в дорогу на лошади, обычно надевали чапан или азям — халатообразную одежду без застежек, с огромным отложным воротником. Некоторые чапаны застегивались у ворота на одну пуговицу. Зимой чапаны надевали на шубу, полушубок, а иногда на тулуп. Термин «чапан» имел широкое распространение. Шили чапаны из очень плотного и толстого домотканого сукна, выкрашенного в темно-коричневый цвет, на холщовой подкладке. Кроили чапаны обычно из 4 прямых полос ткани: между ними по бокам вставляли по одному — два клина, доходящим до пройм. Чапан в состав русской одежды вошел под воздействием соседних тюркских народов. Такого же покроя как чапан, были тулупы из овчины. Мужчины надевали тулупы в дальнюю дорогу, при перевозке зимой сена с лугов, дров из леса.

Головные уборы

Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

Мужской русский народный костюм

Русские национальные костюмы мужчин и женщин хорошо изучены, начиная с XVI – XVII вв. Основные материалы – хлопок и лён, реже использовался шёлк (последний был привилегией знати – бояр). Он формировался на основе древнерусских традиций с некоторым византийским, польским и западноевропейским влиянием (последнее связано с эпохой Петра Первого).

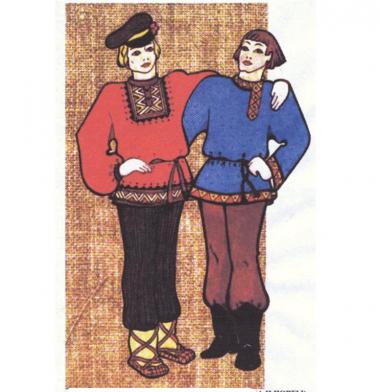

Основные детали русского народного костюма молодцев:

Мужские головные уборы

Раньше мужчины носили тафьи – особые круглые шапочки (их старались не снимать даже в церкви, хотя митрополит Филипп осуждал это). Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов, в зависимости от социального статуса человека: у простых людей были популярны войлок, сукманина и поярок, а богатые предпочитали бархат или тонкое сукно.

Многие мужчины носили треухи – особые шапки, у которых были три лопасти. Также у обоих полов на Руси были популярны горлатные шапки – высокие, обшитые мехом, а в верхней части – парчой или бархатом.

Сугубо мужской головной убор – шляпа-мурмолка (у неё плоская бархатная или алтабасовая тулья и меховой отворот).

Русская народная мужская рубаха

Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-теругольники.

Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он присутствовал, то застёгивался на пуговицу. Вырез с пуговицами мог находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине.

Штаны русского народного костюма

Обычные русские народные штаны – это порты и гачи. Такие штаны можно было заправлять в сапоги или в «портянки»-онучи, которые носили вместо носков с лаптями.

Русские народные мужские сапоги

Сапоги на Руси были трёх видов:

Творческие проекты и работы учащихся

1.4. Мужской костюм

Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях.

Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина.

В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд.

К тому же мужской костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды.

Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.

порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике.

Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.

Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штанами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами.

При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Русская рубаха

Подкладка могла отсутствовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканного или покупного синего, коричневого, черного сукна либо из плиса.

Полукафтанье – укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя.

В широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном.

Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом.

Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком.

Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони.

Тулуп

Довольно разнообразны были мужские головные уборы.

Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи.

Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т.д.

Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком.

Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе.

Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги.

Самые интересные факты о мужском русском народном костюме

Испокон веков мы, как жители России, чтим наши корни, своих предков. Соотечественники имели собственный гардероб, стиль, обычаи, устои и понятия. В этой статье хотелось бы получше познакомиться с русским народным мужским костюмом, описание которого заинтересует и, порой, даже удивит.

Итак, национальное одеяние состоит из шести главных элементов: рубаха, штаны, пояс, головной убор, сапоги и верхняя одежда. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Ткань

Лен, как и сейчас, был ценен. Поэтому льняное полотно, наряду с сукном и шелком очень часто использовались для сшивания костюма. Для знати применяли материалы дороже, которые почти всегда были привозные. Например, среди них выделялись парча, шёлк, атлас и бархат.

Рубаха

Все носили рубахи: и стар, и млад. Выкройка была одинаковой. Эти наряды отличались друг от друга качеством и вышивкой. По последней можно понять, к какому сословию принадлежит человек. Кстати, вы знали, что существовало три вида: для работы, для обряда и для праздника. Последние отличались пестростью и красочностью.

Один из примеров ниже на фото:

Такая одежда сама по себе была с очень длинными рукавами, бывало, что они закрывали даже пальцы и немного колени.

| Интересный факт: рубаху не заправляли в штаны. |

Штаны

Они изготавливались из шерсти или холщовой ткани. Как правило, были укороченными и облегающими, так как заправлялись в сапоги или обвязывались в онучи. Но существуют случаи, когда русские молодцы надевали не “стандартные”, а шаровары. По цвету, по словам исследователей, они были однотонными (синими) и с белой полоской. К штанам привязывался пояс, и к нему удальцы цепляли всякие мелочи.

Согласно исследованиям, использовался для привязки чего-либо. Как известно, этими мелочами являлись мешочек с табаком или кошелек. Он так же украшался вышивкой. Юноши повязывали пояс по талии, а старики, в отличие от них, под животом.

На картинке ниже изображен этот элемент одежды:

Головной убор

В 18 веке русскому народу предстала новая шапка – науруз, которая была “альтернативой” привычному тогда колпаку. Но всё же отличия имелись — бережные и маленькие отвороты.

В принципе, уборов было множество. В холодное время года мужики ходили в ушанках, а осенью, летом и весной соломенные шляпы, грешевики, картузы. Как уже стало очевидно, народ любил украсить одеяния, и головные уборы не стали исключением. Обычно они декорировались лентами, цветами, реже – бисером.

Сапоги

На то время существовало три разновидности: ичиги, чеботы и знаменитые валенки. У первых мягкий носок и жесткий задник. Они были распространены у казаков. Чёботы же отличались коротким голенищем. Известно, что они были бархатными или атласными.

Вы можете обратить внимание на фото ниже:

Верхняя одежда

Зачастую поверх рубахи надевали зипун. Для крестьян же существовал всем известный армяк, название которого, по догадкам ученых, произошло от слова “Армения”. Так же еще один интересный факт: у человека из богатой семьи верхняя одежда была украшена меховыми воротниками, если же наоборот — нищая, то ворот был стойким и высоким, так как именно такой лучше защищал от холода.

Заключение

Теперь, подходя к концу этой публикации, хотим озвучить, еще пару интересных моментов. Дело в том, что одежда могла не только показать то, обеспеченный ли человек, и к какому сословию он принадлежит, но и то, где он обитал. Например, на фотографии ниже, вы можете видеть жителя Воронежской губернии.

И еще один факт. При правлении Петра Первого для русской традиционной одежды были тяжелые времена, потому что император в погоне за европейскими ценностями запретил боярам иметь в гардеробе подобные костюмы. Однако, немного позже, Екатерина Вторая все же возродила моду на исконно русские наряды. И это продолжалось вплоть до 20 века.

Из видеоролика вы узнаете о истории мужского народного костюма.

Изучение истории предков – увлекательное и полезное путешествие, в которое мы приглашаем. На страницах сайта «7 Культур» вы найдете еще много интересных фактов из истории народов, населяющих нашу родину — Россию.

Здоровый и могучий: как одевались мужчины на Руси

Русская духовная и материальная культура богата и глубока, что, конечно же, нашло отражение и в русском народном костюме. Народные костюмы любой нации или этноса объединяет в себе эстетические вкусы и объединяет в себе функциональные особенности и образное содержание, возложенное на него традициями его создателей и носителей. Уже не раз мы знакомились с элементами женского народного костюма, настало время поговорить о мужском!

В отличие от исконного дамского гардероба, мужские наряды не отличались разнообразием. Если женский сарафан скрывал фигуру, то мужская одежда её подчёркивала. Итак, основными элементами мужского костюма были:

Штаны-порты

Главная составляющая мужского национального костюма. Нижнюю часть брючин заправляли в сапоги или обвязывали «портянками»-онучами, которые носили вместо носков с лаптями, поэтому и шили их немного укороченными. Синие с белой полоской по бокам, брюки могли быть облегающими или широкими как шаровары. Со временем появились и стали модными карманы, до этого кисет и гребень подвязывали к поясу.

Пояс

Пояс был не менее важной деталью мужского костюма – без пояса, как и без креста, ходить было неприличным. Пояс, который повязывали младенцу, вводил его в мир людей, в пространство культуры. Пояс выступал оберегом и даже опознавательным знаком – узоры на нём говорили о принадлежности определённой местности. Также мужчины по-разному подвязывались поясом. Молодые парни использовали более широкие и длинные пояса на талии, а люди солидного возраста – под животом. Женатые надевали короткий узкий пояс или даже шнур.

Рубаха

Рубаха – элемент одежды, который мужчины носили с малых лет. Она была длинной, носилась поверх штанов и подвязывалась поясом. Рубаха-косоворотка с высоким воротничком-стойкой была особенно популярной. Чаще всего для пошива рубахи выбирали ткани светлых оттенков – серой, белой или бежевой, а также красные ткани. Рукава, горловину и низ вещи украшали вышивкой или тесьмой, которые имели сакральное значение. Свадебные рубахи вышивала невеста – украшение даже выступало в роли оберега.

Головные уборы

Да, мужчины тоже укрывали головы, особенно в холода. Они носили тафьи – особые круглые шапочки, которые старались не снимать даже в церкви, что ею осуждалось. Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов в зависимости от социального статуса человека. В тёплое время года мужчины носили картузы, грешевики и соломенные шляпы, а зимой ушанки и малахаи. Головные уборы украшались тесьмой, лентами, цветами, а также вышивались бисером.

Верхняя одежда

В зависимости от времни года мужчины носили зипуны, длинные кофтаны, свиты, тулупы и шубы, подпоясанные кушаком. Зажиточные семейства могли себе позволить украшать верхнюю одежду меховыми манто, а бедные защищались от морозов и ветра высокими стоячими воротниками.