Почта блокадного Ленинграда

Память Великая Победа

«Газет и журналов выходило мало, но почты было много. В основном треугольнички с фронта. Бомбы летят и снаряды, тревога, но нам, почтальонам, разрешали ходить и во время тревоги… Видят, что почтальон с сумкой идёт, и не останавливают», — вспоминала Елена Меньшова.

Почту в окруженный город доставляли, как и хлеб, по Ладожскому озеру — зимой по ледовой трассе. Железнодорожные вокзалы в блокированном Ленинграде опустели, не останавливало работу лишь отделение перевозки почты Финляндского вокзала — именно его работники всю блокаду встречали почту у берега Ладоги.

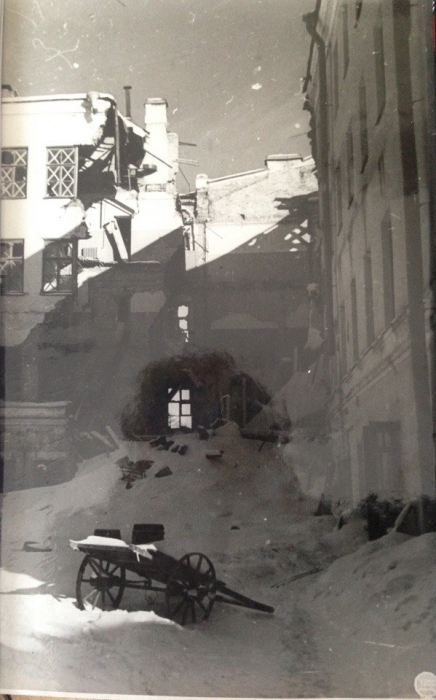

Сортировка и доставка писем порою были сопряжены с немалым риском для жизни. Так, почтовое отделение № 35, находившееся у городского порта, зимой 1941–1942 годов работало под непрерывным артобстрелом. В ту зиму близкий разрыв снаряда ранил шофёра и уничтожил почтовую машину — одну из двух, остававшихся у служб городской почты в блокированном Ленинграде.

12 ноября 1941 года две бомбы попали в здание городского почтамта, надолго выведя его из строя. Вся работа сосредоточилась в двух уцелевших комнатах. «Без отопления, без электрического освещения, при мерцании блокадной коптилки, опухшие от голода, окоченевшими пальцами, торчащими из прорезанных перчаток, самоотверженно трудились работники почты…», — вспоминал Юрий Самойлович Фрейдлин, в то время рядовой боец и почтальон одной из частей, оборонявших город.

Первой блокадной зимой, самой страшной, корреспонденция попадала в окружённый Ленинград нерегулярно. «Другой раз неделю не бывало, две, а потом она вся прорывается, — вспоминала Наталья Сидоровна Петрушина, в годы войны сотрудница почтового отделения на Каменном острове. — Тогда мы ее забирали в мешки и везли. Но везли как? Два-три человека сами ехали с санками на почтамт. Друг друга подталкивали и в течение дня привозили…»

Накануне войны в городе на Неве работало 146 отделений связи — 96 из них закрылись первой блокадной зимой. Из 1370 положенных по штатам почтальонов к февралю 1942 года в Ленинграде работал всего 301 — остальные погибли или не могли продолжать трудиться из-за болезней и голода.

По довоенным правилам ленинградский почтальон обходил не только подъезды, но и все этажи жилых домов. «В то время почтовые ящики висели на квартирных дверях, и почтальону приходилось подниматься по обледенелым лестницам. Шаг вперёд, а тебя тянет назад, лёд…», — вспоминала Елена Меньшова. Страшные подробности добавляет Наталья Петрушина: «А лестницы эти! На лестницах темно, скользко, отходы, кто мог, сюда выливали, потому что туалеты не работали (воды не было), лили все на лестницу! Другой раз идешь, упадешь и обратно скатишься, потому что скользко… Приходишь в квартиру: комнаты открыты, квартиры не запирались, темно, спотыкаешься. Другой раз придешь — человек лежит. Думаешь — мертвый! Потрясешь его немножко: вам письмо! Человек, если в сознании, так он, конечно, начинает шевелиться…»

В начале 1942 года обессиленным почтальонам разрешили не разносить письма по квартирам, а оставлять в жилищных конторах, имевшихся в каждом доме. Жильцы приходили и сами разбирали почту. Существовавших до войны контрольных сроков прохождения и доставки корреспонденции той зимой не стало — письма доставляли, как могли и когда могли.

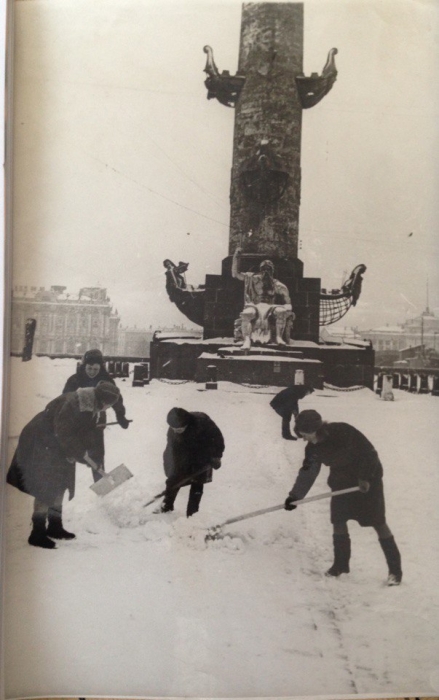

Ледовая «Дорога жизни» везла в город в первую очередь спасительный хлеб, и к исходу первой блокадной зимы на Большой Земле, за двойной линией фронта скопилось немало писем для ленинградцев. В итоге на исходе февраля 1942 года в город прибыло сразу шесть тысяч мешков с почтой — выжившие почтальоны просто не могли бы их доставить адресатам в ближайшие недели. И накануне Международного женского дня 8 марта к почтовой службе на сутки привлеки тысячи добровольцев из молодёжных комсомольских отрядов, обычно занятых на других, необходимых для обороны города работах. Тот день, 8 марта 1942 года, стал поистине праздничным для многих ленинградцев — по адресам доставили более 60 тысяч писем и телеграмм.

Для блокированного города эти послания были не только весточкой от родных, но нередко и единственной возможностью найти близких, потерянных в вихре войны. Всю блокаду почтовая служба Ленинграда регулярно получала письма с очень простым, до боли коротким адресом: «Любому работнику почты». В таких письмах обычно просили помощи в розыске людей, потерявшихся или сменивших адрес. Работникам почты приходилось обращаться в жилищные и эвакуационные службы, в детские дома и паспортные столы.

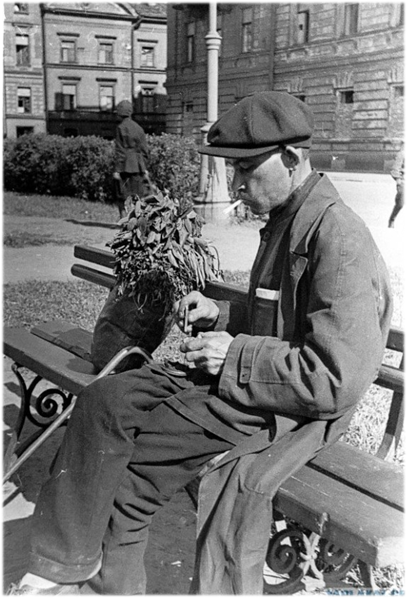

Первая блокадная зима была самой голодной и страшной. Спустя годы после войны почтальон Наталья Петрушина вспоминала: «У меня рост сто пятьдесят один. Сейчас во мне пятьдесят два килограмма, а вы представляете, тогда было тридцать шесть килограммов? Потом, когда уже пришла весна, пошли раз на Каменный остров. Там много деревьев. Подходишь к дереву молодому, маленькие листочки зеленые рвешь и прямо ешь. Потом в сумку для писем наберешь. Когда корреспонденцию разнесешь, наберешь этих листьев, нарвешь крапивы, лебеды. Приходишь, сомнешь мокрые и на печку-буржуйку! Напечешь и ешь!»

Скупые строки официальных документов сообщают, что регулярная и бесперебойная работа почты в блокадном Ленинграде была восстановлена к маю 1942 года. То ещё не был победный май, до которого оставалось три долгих военных года. Ещё много месяцев оставалось и до прорыва блокады. Но для многих защитников и жителей города на Неве именно этот факт из истории городской почты стал первой ласточкой Великой Победы.

Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто проставьте оценку статье.

Кто писал «первой попавшейся девушке» в блокадный Ленинград

Сейчас табличка 36-го почтового отделения на площади Восстания почти незаметна из-за рекламных вывесок. А в Великую Отечественную войну отделение было центром притяжения для всего Центрального района города. Именно сюда поступали письма с фронта. Ежедневно в семь утра почтальоны забирали треугольные конверты и разносили их по адресам.

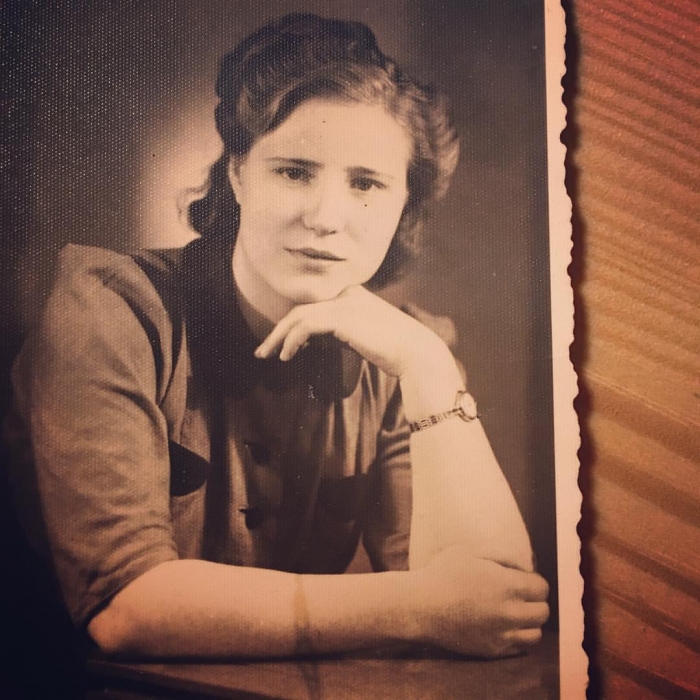

Участок Елены Семеновны находился рядом с домом. Она носила письма на Суворовский и Смольный проспекты, улицу Красного Текстильщика, Тверскую, Заячий переулок. Смена длилась 12 часов. А иногда и больше.

Когда Лена с почтальонской сумкой появлялась на своем участке, женщины кричали ей из окон, встречали у парадных. Все спрашивали, нет ли писем. Увидев заветный конвертик с фронта, жены и матери солдат начинали буквально светиться от счастья. Приходилось приносить и другие письма. Из военкомата. Почтальон знала, что это похоронки. Но отдавать их все равно было нужно. Кто-то начинал плакать, кто-то не верил, кто-то просто тяжело вздыхал. От этого молчаливого, гнетущего, обреченного спокойствия Елене самой хотелось кричать и плакать, но она держала себя в руках. Получать похоронку все-таки тяжелее, чем ее относить…

Почтовые ящики тогда были не очень распространены, поэтому почтальону нужно было обойти все квартиры.

Часто по адресам, которые были указаны на конвертах, никто не проживал. Горожан массово увозили в эвакуацию. Бывало и такое, что после бомбежек та или иная сторона дома становилась непригодной для проживания, тогда люди перебирались к соседям. Письма, которые не удалось вручить, Меньшова отдавала в паспортный стол. Иногда неправильно указывали адреса. Такие послания почтальон носила в адресное бюро, специалисты которого уточняли, где живет нужный человек, и послания все-таки находили своих владельцев.

Володя с Ленинградского фронта

Но были и письма, никому конкретно не адресованные. На конвертиках значилось просто: «Ленинград. Первой попавшейся девушке». Однажды и Лене коллеги вручили такой конверт.

Письма разбирали девушки-почтальоны. Они же, как правило, и заводили переписку. Некоторые отдавали конверт с пометкой «первой попавшейся девушке» сестрам и подругам. На возраст, грамматику, богатство языка не смотрели. Оставлять такое письмо без ответа было нельзя. И точка.

О чем они разговаривали? Володя спрашивал, как дела в Ленинграде. Лена отвечала. Без прикрас. Что бомбежки случаются часто, что всех заводят в бомбоубежища, но почтальонам разрешают ходить по улицам и во время обстрелов.

Лена знала, что там, на фронте, ее друг по переписке рискует жизнью, и старалась, чтобы письма не были слишком мрачными, хотя совсем уйти от кошмаров было невозможно. В декабре 1941 года умер отец. Сильный, добрый, веселый. Елена помнила, как бабушка, предчувствуя скорый конец, слабо улыбалась и говорила, что похоронят ее, «как селедочку». Свой последний приют она нашла в общей могиле. Когда закончилось самое страшное «смертное время», и Дорога жизни начала функционировать, люди продолжали умирать. Не хватало еды, не работало отопление, на дрова разбирали деревянные дома. Обессиленные люди падали на улицах и не вставали. Но Елена все равно пыталась не писать о плохом.

Остались только фотографии

Была ли романтика в таких письмах?

Как и где они погребены? Получили ли их близкие похоронки? Елена Семеновна этого не знает. Долгие годы она хранила фотографии дома, а пару лет назад отдала снимки в петербургский Музей связи. Там они хранятся до сих пор.

Рассказ про почтальона в блокадном ленинграде

Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить городу. 900 дней и 900 ночей люди держались мужественно и благородно. Суровая блокада города началась 8 сентября 1941 года.

Жителям города пришлось многое преодолеть. Главная цель была – выжить. Продовольствия в городе катастрофически не хватало, так как немецкие войска уничтожили Бадаевские продовольственные склады, обеспечивавшие не только город, но и часть армии. В городе начался голод.

Были предприняты попытки эвакуации женщин и детей подальше от военных действий. Из города увезли около миллиона человек. Эвакуация продолжалась вплоть до 1943 года.

Люди ели все, что можно было съесть: цветы (из них делали лепешки), растворяли и варили плитки столярного клея с лавровым листом, олифу, на которой поджаривали хлеб.

Люди выезжали за город, на поля, где уже был собран урожай. Ленинградцы собирали нижние зеленые листья капусты, кочерыжки и ботву. Из них варили супы и делали заготовки на зиму.

Корм для животных. Особенно хорошо шел корм для птиц. Его быстро раскупили и потом питались много голодных месяцев. Корм для птиц состоял из крупы – чечевицы, гороха, вперемешку с палочками и песком.

Люди стали выращивать овощи в парках и скверах, власти это всячески поощряли. Из выращенных овощей делали заготовки на зиму.

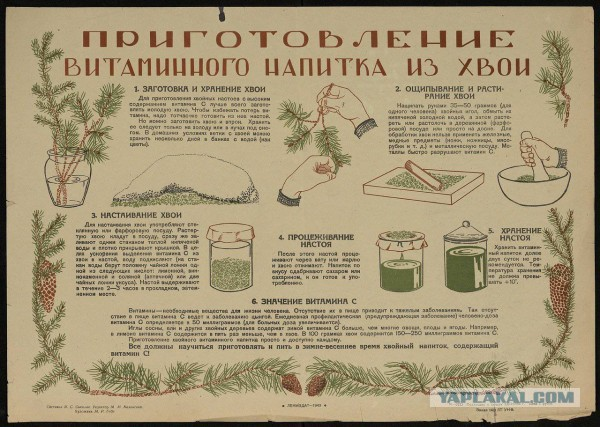

Массово издавались брошюры, где рассказывали, как обрабатывать землю, выращивать овощи, какие дикие травы подходят для употребления в пищу, как сварить суп из крапивы, как из высушенного и измельченного корня одуванчика сделать заменитель кофе.

Хвоя. Это была не только еда, а источник витамина С. Из неё варили напиток, который спасал людей от цинги.

В пищу шла и промышленная «органика». Свиная кожа для одежды и обуви и столярный клей.

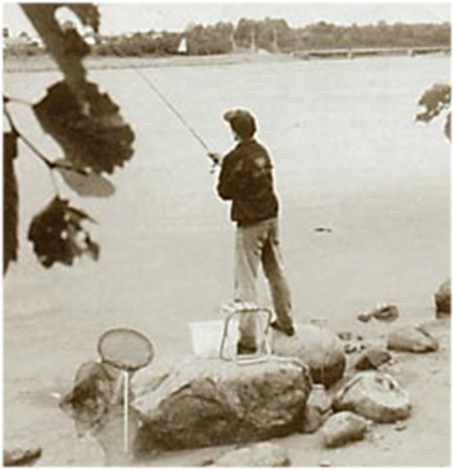

Спасались и ловлей рыбы. Под обстрелом врага рыбачили на Неве ( в основном, мальчишки). Улов был небольшой, но в условиях блокады и эти крохи спасали жизни.

СЧАСТЛИВЫЕ НАХОДКИ

Была история, когда на антресолях в доме нашли целый чемодан сухарей, который когда-то бабушка привезла на хранение и про него забыли.

Спасались конфетами, которыми в прошлом голу украшали новогоднюю ёлку и положили вместе с ёлочными игрушками.

Рады были и мешочку с крупой, который случайно «завалялся» за буфетом.

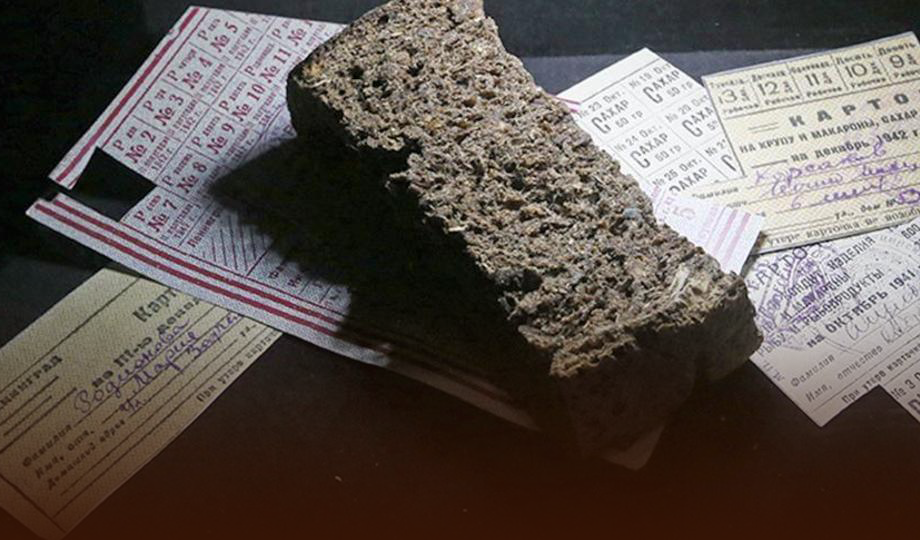

КАКИМ БЫЛ ПАЕК

Блокадный паек был очень скудным, даже чтобы поесть один раз, а он выдавался людям на целый день. По рассказам ветеранов-блокадников, кусок хлеба, выдаваемый на человека, был не больше спичечного коробка. Да и состоял он из опилок, соды, бумаги и лишь малой части муки. Из-за этого хлеб был черствым и горьким на вкус, но выбирать не приходилось.

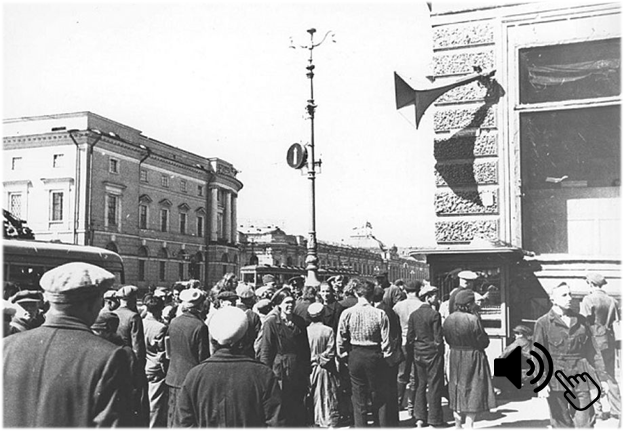

Чтобы как-то подбодрить жителей, не прекращалось радиовещание. Оно передавало новости или же звук обычного метронома. Это был символ надежды, вечно бьющегося сердца непокоренного города.

Единственным спасением была печь «буржуйка», с помощью которой можно было отопить жилье. Жгли, что только могли: мебель, книги паркет, ненужные вещи.

СКОЛЬКО ДНЕЙ ДЛИЛАСЬ БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Люди героически боролись за свой город, за свою страну. Они выстояли и не сдались. 27 января 1944 года блокада, которая длилась 842 дня, была полностью прорвана. Согласно официальным данным за время блокады в городе погибло 642 тысячи ленинградцев. Тем не менее, город выстоял. А произошло это благодаря тому, что люди придерживались определенных правил выживания.

Существовали ТРИ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ:

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ, когда человек расходовал все личные ресурсы исключительно на себя.

СЕМЕЙНАЯ – ресурсы добывались и расходовались сообща внутри семьи.

КОЛЛЕКТИВНАЯ , когда группа людей поддерживала друг друга.

Конечно в коллективе выживать было проще.

Прежде, чем погибнуть, человек долго и мучительно «доходил»: терял до 50% веса, покрывался вшами, болезненно отекал, иногда терял зубы и полностью изнашивал сердце (оно теряло в весе, как и все мышцы, переставая справляться с нагрузками). В какой-то момент проблемой становилось самостоятельно встать, самостоятельно одеться и т.п.

НЕПИСАННЫЕ ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

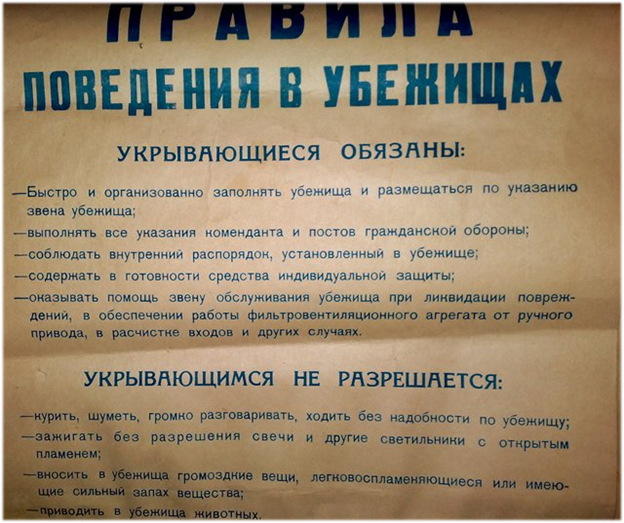

Эффективность немецких бомбардировок в Ленинграде оказалась не такой высокой, как было запланировано противником. Во многом это заслуга бойцов ПВО и добровольцев, дежуривших на крышах домов. Однако, свою роль сыграла и подготовленность ленинградцев, которые знали, как следует действовать во время воздушной тревоги, где находится ближайшее бомбоубежище, а также о том, какой путь является безопасным.

До сих пор на некоторых улицах Санкт-Петербурга можно увидеть таблички с надписями: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». Благодаря тому, что жители Северной столицы придерживались упомянутых правил, людские потери от бомбардировок оказались минимальными. Всего около 3% жертв блокады погибли от снарядов. Правда, вторая беда – голод – оказалась страшнее бомбежек: оставшиеся 97% скончались именно из-за скудного питания.

ПОМЕНЬШЕ ВИЗИТОВ

С голодом было связано и еще одно негласное правило – даже если такая возможность появлялась, блокадники редко ходили друг к другу в гости. Представления о морали в Ленинграде 1941-1942 гг., отношения между друзьями во время блокады неизбежно менялись. Конечно, отмирание прежних ритуалов и обычаев было обусловлено традицией наносить визиты не с пустыми руками. Понятно, что тогда ленинградцам дарить было нечего: самим бы выжить.

Литератор А. Тарасенков в своих воспоминаниях описывает своего друга, который сначала делился хлебом, а потом, наоборот, начал уносить кусочки для своей супруги. Во время подобных визитов становилось не по себе не только гостям, но и хозяевам, которым нечего было предложить друзьям и родственникам.

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ

Вообще правила питания являлись для блокадников основными. Одна из жительниц осажденного города, слова которой приведены в сборнике «Школа жизни. Воспоминания детей блокадного Ленинграда», вспоминала, что у них в семье был установлен строгий порядок: один кусочек хлеба на завтрак и на ужин и два – на обед. Съедать сразу все взрослые детям попросту запрещали. В качестве доказательства эффективности такого метода женщина рассказывает про мать и трех детей, проживавших в соседней квартире. Они, едва выкупали хлеб, тут же его съедали. Все они умерли, кроме младшей дочери.

ПОВЕДЕНИЕ В ОЧЕРЕДИ

Что касается очередей за продуктами питания, то тут люди действовали вполне осознанно. Авторы книги «Война и блокада» Александр Чистиков и Валентин Ковальчук, пишут, что всегда существовала опасность того, что в выстраданную долгими часами ожидания очередь могут вклиниться полукриминальные, а то и просто «нахальные» личности.

Р.И. Нератова рассказывала, что для того, чтобы избежать подобных инцидентов, каждый участник очереди обхватывал локти впередистоящего и плотно прижимался к нему всем телом. Такая сплоченность не только препятствовала преступникам, но и помогала сохранить тепло и не давала упасть на землю, если кому-то вдруг становилось плохо от голода.

«НЕ ЛОЖИТЬСЯ»

Нормы хлеба все время уменьшались. Если в сентябре 1941 года суточная норма для рабочего составляла 600 граммов, то в ноябре она сократилась до 250 граммов. Все остальные, в том числе и дети, получали всего по 125 граммов. Но и столько хлеба печь было не из чего: в тесто добавляли все, вплоть до древесных опилок. Поэтому неудивительно, что ленинградцы даже передвигались с большим трудом. Однако, несмотря на слабость, двигаться было необходимо.

О правиле «не ложиться и все время что-нибудь делать» вспоминают многие пережившие эти страшные дни. «Кто ложился, тот больше никогда не вставал».

В дни блокады горожане объединялись, чтобы помочь тем, кто оказался на грани жизни и смерти. Специальные бытовые отряды обходили квартиры. Когда находили детей, их забирали и отправляли в детские дома. Лежачим затапливали печь, согревали кипяток. Так было легче. И человек вставал, начинал потихоньку двигаться. Люди оживали…

А ещё почти все блокадники курили. Табак, пусть и смешанный с высушенными листьями, притуплял голод. Ленинградцы шутливо прозвали эту смесь «сказками Венского леса» (за наличие внутри самокрутки суррогатов табака), и с сигаретой в зубах можно было встретить даже десятилетних мальчишек.

Мало кто знает, что солдаты… охотились на передовой! Они крошили на землю немного хлеба и ждали, когда слетятся воробьи. Затем по команде стреляли по птицам из рогаток. И шутили – два воробья на котелок воды – доппаек Ленинградского фронта! Юмор и в этой ситуации помогал выжить. Главное – действовать и верить в победу!

ПОДВИГ, СОВЕРШЕННЫЙ ЛЮДЬМИ ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ, НЕЛЬЗЯ ЧЕМ-ЛИБО ИЗМЕРИТЬ. ЕГО НУЖНО ПОМНИТЬ ВСЕГДА И ЧТИТЬ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ.

«Мне 24 года и я абсолютно седой»: петербуржцы рассказали истории близких, переживших блокаду

Подписаться

Поделиться

В честь 9 мая мы вспоминаем акцию #блокадныепортреты, которую мы запустили ко Дню снятия блокады Ленинграда. Десятки петербуржцев делились на страницах в соцсети воспоминаниями о близких, переживших те страшные события — эти истории мы собрали на интерактивной карте осажденного города. Несколько из них мы публикуем целиком: о людях, которые, вопреки всему, продолжали работать, влюбляться, рожать детей и помогать друг другу.

Алексей Абакумов

Мой прадед по материнской линии Николай Андреевич Шестериков – известный живописец, выпускник Штиглица, автор последнего прижизненного портрета Николая II. Он был крайне целеустремленным и принципиальным человеком. Когда Ленинград был окружен фашистскими войсками, прадед сделал все, чтобы члены его семьи покинули город. Моя прабабушка, бабушка и шестилетняя тетя были эвакуированы еще в 1941 году. Но сам он остался.

Во-первых, из принципа, во-вторых, он не смог бросить своих учеников – кто-то же в городе должен был продолжать преподавательскую деятельность! Эти самые ученики и нашли его в январе 1942 года у себя дома, в мастерской, на Короленко 10. Николай Андреевич умер от пневмонии и голода прямо перед мольбертом, дописывая картину, так и не выпустив из рук кисть.

Ученики похоронили прадеда в братской могиле, но не смогли указать точное место, когда отдавали прабабушке его наручные часы. Я не знаю, какую из картин он дописывал в последние минуты своей жизни. Да и сохранилась ли она вообще. Но это не самое главное.

Анна Ксенз

Мои представления о Блокаде состоят в первую очередь из рассказов бабушек: родной, двоюродной и прабабушки. Бабушке было 17, ее сестре – 11, когда началась Блокада.

Я как-то давно писала про обеденный стол, под крышку которого девочки до войны прятали хлеб (потому что есть не хотели, а мама бы ругала). Во время Блокады про хлеб, превратившийся в сухари, вспомнили, и он очень помог семье. Но вообще бабушки Блокаду вспоминать не любили и рассказывали про нее мало.

Прабабушка отказалась отправлять дочек по Дороге Жизни. Во-первых, боялась обстрелов, во-вторых, что они потеряются после войны. Всю блокаду они провели вместе. Бабушка (а в семье был чистый безоговорочный матриархат) через старых знакомых по страшному блату устроилась работать на кухню Кировского завода (там был доп. паек) и ходила туда пешком каждый день по два часа с Садовой в любую погоду. Девочки оставались дома. Как-то зимой голодный сосед с топором начал ломиться к ним в дверь с вполне понятной целью. Рубил дверь топором. Девочки сидели с кухонными ножами и кричали. Сил у соседа не хватило, так и умер. Топор остался в двери.

Из хорошего – самое главное – все остались живы. В 1944 году бабушка Вера вышла замуж, в 1945 году родился сын. Бабушка рассказывала, что беременной ей до безумия хотелось ананасов. Они ей снились каждую ночь. До такой степени, что она тайно забрала чуть ли не последние оставшиеся прабабушкины украшения (бриллиантовые серьги – остальные драгоценности были обменены на еду раньше). Отнесла их в ломбард, на полученные деньги купила в Елисеевском ананас (это был уже 1945), и съела его пополам с младшей сестрой, а мама потом бегала за ними по квартире с ремнем. Бабушке был 21 год. Ананас по цене бриллиантов.

Павел Игнатьев

Четверо из моих самых близких родственников пережили блокаду. Это бабушки – Любовь Михайловна Холина (1918-1998) и Лидия Михайловна Судакова (1920-2005) и дедушки – Игнатьев Александр Михайлович (1912-1998) и Григорьянц Патвакан Петросович (1899-1986).

Все они еще не были женаты. Лидия и Патвакан, родители моей матери, познакомятся только после войны, в 1946, а у Александра и Любови ровно через месяц после Победы родится сын Петр.

Но вернемся в 1941 год. Лидии Судаковой 23 года, она студентка Второго медицинского института, как и ее отец, она хочет быть хирургом. Желание продолжить семейное дело стало еще более крепким, когда в начале 1941 года ее папа умер. Проработав в маленьком вологодском городе Устюжне, за свою жизнь он сделал более 20 тысяч операций. В Устюжне остается большой деревянный дом уездного врача, за состояние которого чувствует ответственность Лидия. Два брата Лидии Владимир (художник) и Николай (военный) с первых дней войны призваны в действующую армию. Как большинство молодых ленинградцев, призван в армию и возлюбленный Лидии Сборовский, сын профессора семинарии и художницы-графика. Лидия участвует в оборонных работах, роет противотанковые рвы. Когда кольцо вокруг Ленинграда замкнулось, Лидия не эвакуируется, переживает голод вместе с Сборовскими в их квартире на 12й Красноармейской улице. Иногда с продуктами им помогает старший брат Николай, занимавший какую-то должность в Москве, он же помог оформить документы для выезда из Ленинграда по Дороге Жизни в 1942. Этот эпизод Бабушка вспоминала как один из самых опасных в своей жизни, а она была отнюдь не пугливая – в детстве любила кататься в ледоход на льдинах, занималась альпинизмом, любила ездить верхом, управляла мотоциклом.

Переправившись через Ладогу, Лидия едет в Устюжну (это всего лишь 200 км) и попадает в мирную жизнь. Последний раз война коснулась этого городка в Смутное время. Тем не менее, местность считается прифронтовой, в Устюжне располагается авиационная часть, какое-то время она работает медиком у летчиков. Смелую девушку не надо было долго уговаривать прокатиться на самолете, но, конечно, она не могла предположить, что ей будут демонстрировать фигуры высшего пилотажа, например, мертвую петлю. Неспокойный характер Лидии не дал долго пробыть в мирной Вологодчине, с родным домом было все хорошо, и она отправилась обратно в Ленинград помогать родителям жениха.

Снова дорога по Ладоге. В Ленинграде она узнает о его гибели. Вероятно, в душе девушки оборвалась последняя нить, которая связывала с довоенной жизнью. Она понимает, что может только помогать родственникам погибшего возлюбленного в осажденном городе и родным в Устюжне. В течение Блокады она вторично выезжает по Дороге жизни (в 1943), навещает Устюжну и снова возвращается в Ленинград. Это стремление к помощи, заботе и преодолению расстояний и трудностей будет свойственно Лидии Михайловне всю последующую жизнь. К счастью, ее брат Владимир Судаков вернулся с войны и стал известным ленинградским графиком.

Ксения Малич

Евгения Примаченко, моя бабушка, операционная сестра больницы имени Ленина была призвана в действующую армию еще во время Ханхин-Гола. Затем финская война, а потом — военный госпиталь в блокадном Ленинграде (Чехова, 6). После прорыва блокады через Литву, Польшу, Германию вместе с госпиталем дошла до Берлина. Про войну рассказывала очень неохотно и кратко. И казалось, что времени, чтобы расспросить и запомнить еще очень много.

Сотрудники Кировского завода

Зинаида Васильевна Голубкина полвека проработала на Кировском заводе, куда устроилась еще до Великой Отечественной войны: трудилась контролером ОТК на секретном производстве полковых пушек. В сентябре этого года ей исполнится 97 лет. Мы публикуем ее воспоминания о жизни в блокадном Ленинграде.

Война нарушила привычное течение жизни. Отца, который ранее работал стекольщиком на Кировском заводе, в первый же день войны назначили командиром местной противовоздушной обороны и поставили на казарменное положение. Мы практически перестали видеться. Сестры уехали, мы с мамой остались вдвоем. На работе нам объявили о скорой эвакуации, но я от нее отказалась и осталась работать на Кировском заводе. Кстати, начальник на меня за это сильно осерчал, ведь я очень рисковала.

На заводе мы работали по 12 часов: с 8 до 20. Фашисты не давали нам покоя. Утром идешь на работу – уже воздушная тревога. Шла пешком (трамваи не ходили) от Разъезжей, где я жила, до набережной Обводного канала, затем через улицу Шкапина – на проспект Стачек, и здесь уже оставалось недалеко до проходной. Я молодая, крепкая была, до войны постоянно спортом занималась, поэтому нормально выносила физические нагрузки.

Во время блокады кировцев буквально косило от голода. Когда нам сообщили, что по Дороге жизни пошли машины с продовольствием, мы не могли сдержать слез радости. Рабочим завода стали выдавать дополнительно по 100 г хлеба, и мы получали уже 350 г. Также нам выдавали талоны на питание. В магазине на них выкупали продукты – крупу или чечевицу. На некоторые талоны я иногда брала щи или кашу. Изредка бывало, к обеду давали котлету из конины. На заводе были конюшни с лошадьми. Их отвозили на мясокомбинат и обратно получали полуфабрикаты. Вот этот свой обед я делила пополам. Полкотлеты и половину куска хлеба съедала сама, мне этого вполне хватало, а вторую – несла маме. С весны 1942-го, когда появилась крапива, рвали и варили из нее щи. В Кировском районе больше можно было найти крапивы, чем в Московском. Иногда привозили дуранду. Это жмых от каких-то семян. Мама лебеду и другую съестную траву мешала с дурандой, делала лепешки, и мы это тоже ели. Еще ежемесячно выдавали по пол-литра водки на каждого. Мы ее не продавали и не меняли, а принимали по ложке, как лекарство. Сильной дистрофии у меня не наблюдалось, но зубы от цинги ходили ходуном.

Еще мы очень мерзли. Первая блокадная зима выдалась особенно морозной. Отопление не работало, обогревали цех печками: круглые буржуйки стояли в проходах. Иногда хлеб сушили на них. Чтобы топить эти печки, нужно было запастись дровами, и нас посылали на разлом и разбор деревянных домов, находившихся рядом с заводом.